27 / 88

#027 Badinerie

しおりを挟む

東京都・21歳男性「両親の馴れ初めとか聞きたい人間この世に存在するんですか…?なんか嫌じゃないですか?僕はあの親父が愛だの恋だの言ってる様子を想像すると寒気がしてくるんですが…」

…………………………………………………………………………………

アメリカ空軍横田基地の誘導路でトランジットしているのは、これからオーストリアに飛び立とうというチャーター機である。

カーキ色ベースの迷彩柄に塗装された高機動車に乗せられた京哉とシェリー、そしてフードを目深に被った少女は、この機体に向かって移動している最中だった。

「やあ、君ってジェザリック大使のマブダチって本当かい?」

運転席でタバコを蒸す軍人が愉快そうに笑いながら話し掛けてきた。

「一度会ったきりだよ。まぁ、その時に滅茶苦茶恩を売っておいたんだけどね」

京哉はガタガタと揺れる車内から見える夜の滑走路の光を見つめながら冗談混じりにそう答えた。

託斗がギルドの情報網を使って腕利きの楽器職人を探し回り、オーストリアにタングステン製のフルートを作り出せそうな職人を見つけたのだという。情報源がアレなだけに、非常に疑わしくはあるものの他にアテも無い。

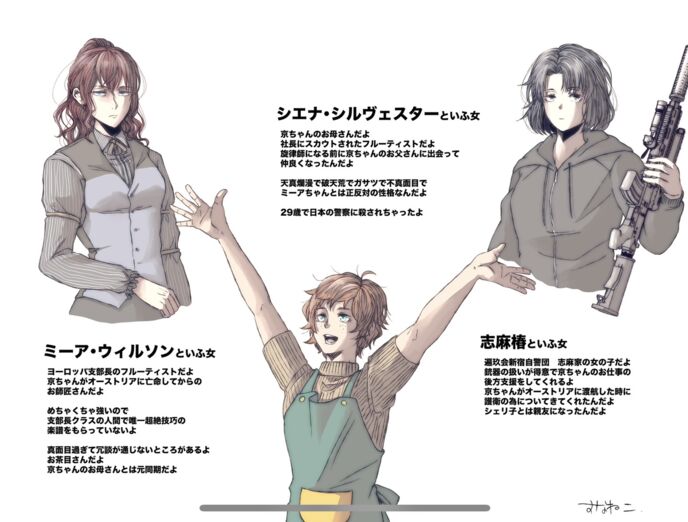

オーストリア行きを決めた際に現地の宿泊先をどうするかと悩み楽団に問い合わせた所、ヨーロッパ支部長のミーアがその手配をすると名乗り出てくれた。

しかし、一つの条件付きで……。

『そうか…君のフルートが……』

「ザルツブルクにタングステンを切り出せる職人がいるって聞いたんですけど心当たりありますか?」

電話口で暫く黙ったまま考え込んでいる様子のミーアだったが、京哉の欲している返事は得られなかった。

『済まないが、行ってみないとわからないな。私も同行しよう。移動には車があった方が良いだろう』

まともな大人の対応だ…と感動していた京哉に、ミーアは思いもしない要求を口にした。

『君が監視を続けているシェスカの遺作なんだが…』

シェスカの遺作…シェリーの事をそう呼ばれるのはあまり良く思っていない。渋々相槌を打つとミーアにそれが伝わった様で、再び「済まない」と謝りを入れてきた。

『彼女も一緒にオーストリアに来て欲しいんだ。異端の狙いに繋がるものがあるやもと、本部でつい先日話していた所でな。近々、日本に人を遣ろうかと考えていたんだ』

「狙い……僕のフルートを破壊した敵も、アイツがどうのって言ってました。何か企みがあるなら、僕もそれは知りたいんですけど」

高機動車が搭乗予定の機体横に停車すると、京哉は手を伸ばしてきた運転手の軍人とハイタッチをしながら車外に出た。

…………………………………………………………………………………

京哉の後をついてちょろちょろと歩き回る小柄な少女は、新宿大通りで開催された秋祭りの日に阿須賀が連れてきた椿だった。彼女をジッと睨み付けているシェリーの様子に気が付いた京哉は踵を返す。

「…何だよその顔?食い過ぎか?」

「ちげーよ馬鹿っ!!」

いきなりの馬鹿呼ばわりに、京哉はムスッと不機嫌な表情を見せる。二人の間に割って入ってきた椿は、そんな彼の服の袖を引っ張って無言で急かす。彼女と並んで歩く京哉を見て、シェリーは慌てて追いかけながら問う。

「何でそいつまで連れて行くの?楽団の人に言われた?」

スッとシェリーに指差された椿は、フードを取りながら彼女の前に仁王立ちする。

「私は右神京哉の護衛だ。貴女こそ目的があって連れて来られているのなら文句を言う暇に足を動かせ」

見透かしたような目でジッとシェリーを見据えると、再び京哉の元に駆け寄って今度は彼の腕を掴んだ。

「行こう、京哉」

そう言いながら腕を引っ張る椿。京哉はワナワナと怒りに震えているシェリーを一瞥し、これからの旅路の中で何度この二人が喧嘩する事になるのやらと、呆れた表情を見せながらジェット機に向かって再び歩みを進めた。

今回、椿を同行させようと提案したのは阿須賀だった。

退院した京哉が最初に向かったのは、先日団長が死去した遍玖会新宿自警団本部であった。葬儀などは本人の希望で既に近親者のみで執り行われたのだという。

阿須賀に案内されて仏壇に線香をあげ手を合わせた京哉は、母屋に入った瞬間からずっと感じる視線の方を恐る恐る振り向いた。

仏間の障子を少しだけ開けて、じっとまとわりつく様な眼差しで見つめてくる人物の正体を暴く。それは、同じく線香をあげにきた椿であった。

「何や、椿。そないな所突っ立っとらんで、中入ってきたらエエやん」

阿須賀が手招くと、椿はどこかが嬉しそうにスタスタと仏間に入ってきて京哉の隣に正座する。

「誰?コレ…」

訝しげな表情の京哉に、阿須賀はポンと手を叩きながら何かを思い出した様子だった。

「せや!祭の日、京ちゃんに会わせよ思うて連れてったんやで。仕事行ってもうたって言われたから、仕方なく手ぶらで帰ってもろたんやけどな。な、椿」

名前を呼ばれた彼女は、京哉を真っ直ぐ見詰めながらうんうんと縦に首を振った。

「じぃちゃんの血縁で、志麻家の分家の子…とでも言うんやろか?ほら、京ちゃんの仕事たまに手伝っとるやろ。狙撃手の椿」

狙撃手という言葉に、京哉はようやくピンときた様子だった。

任務を遂行する上で後方支援を必要とする時など、彼女は阿須賀に依頼をした際の下請けという訳だ。

…………………………………………………………………………………

「えーっ!椿っていうから、てっきり超ハードボイルドなかっちりポマードのオッサンかと思ってた…」

京哉のとんでもない妄想を聞いてケラケラと笑っていた阿須賀は手をブンブン振りながら否定している。

「ちゃうちゃう!ほら、見ての通りの華奢な女の子や。椿、京ちゃんに言う事あったんやろ?」

此方としてはほぼ初対面という人間に何を言われるのだろうと、京哉は内心不安になりながら彼女の言葉を待った。

椿は京哉の正面に回り込んで向き合うと、艶のあるボブヘアー。忙しなく整えた。そして、モジモジしながら両手を差し出してくる。

「私と…」

「私と?」

そこで一旦途切れると、阿須賀が椿を肘で小突いて急かす。

「はよ、言うてみ」

「私と……」

「私と……?」

またもや途切れてしまった会話に、京哉は固唾を飲んだ。

「私とけっ……」

「けっ……?」

これはいきなりプロポーズされるのかと身構えた京哉。

「私と決闘してください!!」

「まずは友達から……って、えっ!?決闘!?」

準備していた答えが的外れなものになり、ガクッと肩を落とす。

「椿は京ちゃんと闘いたいんやて」

「いや、闘いたいとか……どういうこと?」

混乱している京哉を見て、阿須賀は彼と肩を組みながら彼女から遠い位置まで移動して耳打ちした。

「椿はな、超が付くほどの天邪鬼やねん。決闘やなんや言うとるけどな、京ちゃんにコレや、コレ!」

右手と左手でハートマークを作った阿須賀。京哉は小首を傾げて言い返す。

「初対面なのにか?ちなみにいくつ?」

「今年で18や。お前ンちの嬢ちゃんと同い年やな」

未成年!と両手で顔を隠した京哉は、指の隙間から目だけを覗かせて阿須賀に尋ねる。

「何で?理由は?」

「知らん。顔やろ顔。椿は京ちゃんのコト知っとったで」

顔を合わせた覚えはないのに…と困惑した表情の京哉の肩を、阿須賀がグッと掴んだ。

「京ちゃん、今無能なんやろ?」

「無能って……」

痛い所を突かれて、シュンと肩を落とす。

「オーストリア帰るんやったら、どや?椿を護衛に付けてみぃひんか?」

護衛と言われても、ピンとこない。華奢な少女に一体何ができるというのか。

「嬢ちゃんも連れてくなら、戦力は多い方がエエやろ?」

「ま…まあね…?」

「……近々、志麻家で遺産争いやら何やらが始まるらしい。アイツの親父も血眼であっちこっち動き回って遺言書がどうの言うとるわ……」

一族の顔役を失ったというのに、残された親族は金に目が眩んでいるのだという。そんな醜い争いを見せたくない、と阿須賀は続けた。

「敵のアジト乗り込む訳やないんやろ?ちょっとの間、あの子の事預かってくれへんか?」

悲しそうに笑っていた阿須賀もまた、その醜さの渦中で跡目争いに巻き込まれている身である。そんな彼の頼みだ。京哉には断る理由は無かった。

…………………………………………………………………………………

異端の使徒達が集うニュー千代田区画の高層ビルにこの日運び込まれたのは、シェムハザの遺体であった。棺桶に入れられた彼女に歩み寄ったミゲルは、しゃがみながら十字を切って胸の前で手を組む。その隣に立つのは、ユリエルと椙浦だった。

「……彼女程の実力者でも敵わない相手だったか…キョウヤ・ウガミは…」

ミゲルは目を瞑った状態で沈黙を続けるシェムハザに目を細めながら二人に尋ねた。

「実質、3対1でしたからね…こちら不利な状況ではありました」

ユリエルは真顔でそう答えると、彼女の顔の横に白いユリの花を供えた。それに続いて椙浦も花を供える。

「いくら旋律師と同等の力を持っていたとしても、超絶技巧とやり合うのは至難の業ということだよ。まだタクト・ウガミの仕組んだロジックは解明出来ないのか?」

立ち上がったミゲルはユリエルの方に向き直りながら尋ねる。

楽団アメリカ支部長のジョセフ・アーロンから奪い取った『天照大御神』の楽譜は、異端専属の作曲家であるユリエルの手に渡り徹底的な研究が為されていた。

「何人か音楽家を捕まえてきて演奏させましたが、気が狂うばかりで異能のようなものは見受けられませんねぇ」

眉を下げて肩をすくめたユリエルに、ミゲルはそうか、と静かに返事を寄越した。

「やはり、タクト・ウガミを拘束して聞き出すのが一番手っ取り早いかと…」

続けてそう提案した彼に、ミゲルは首を横に振って否定する。

「あの男が拷問如きで秘密を喋るとは思えない。家族を人質に取ろうにも、息子はあの通りの猛者だ。あと少しで第21楽章が手に入りそうだというのに…このままでは宝の持ち腐れになってしまうな」

踵を返して棺桶から離れていったミゲルは、小脇に抱えていたスーツの上着を羽織って下階に降りる階段の方向に向かっていく。

「おでかけですか?」

ユリエルが尋ねると、彼は振り返って口元に笑みを浮かべる。

「勧誘活動さ。仲間は多い方が良いって言うだろ?」

ミゲルはシェムハザの葬儀の準備を進めるように二人に言い残して、踵を鳴らしながら階段を降りていった。

…………………………………………………………………………………

麗慈が拠点としている品川のクリニック跡には、患者衣を脱いでセーラー服を纏った双子の姿があった。京哉から遅れる事2日で退院の許可が降り、この日六本木に帰ることになったのだ。

「寂しくなっちゃいます?ボク達がいなくなったら」

「暇してんならオレ達と遊ぶか?」

キャッキャと元気な様子で麗慈に付き纏う双子達に、彼はげんなりとした表情を見せた。

「…京哉の苦労がわかった気がする」

「苦労って何だよ?おーい若乃宮ー」

二人を手で遇らった麗慈は、クリニックの外に停車した黒いワゴン車を見て病室を出て行った。

ちょうどクリニックの扉を押し開くところだった鬼頭を見て、麗慈はやっと解放されるのだと安堵の溜め息を漏らす。

「何だよ、疲れてんのか?」

「…疲れない方がおかしいだろ……アレとアレとソレの相手してんだぞ、俺は」

後を追ってきた双子をそれぞれ指差した後に、鬼頭の背後からひょっこりと顔を出した託斗を指差す麗慈。

「ソレとは何だ!」

ムスッと頬を膨らませた託斗は鬼頭の脇をすり抜けてクリニックの中に入ってきた。

「何処ほっつき回ってたんだよアンタ…」

「僕は僕なりに忙しいの!…アレ?夏冬兄弟帰っちゃうの?」

双子の方を見やった託斗は、その手荷物から二人が退院するのだと察する。

「そうなんですよ…お父様には沢山皆さんの秘密を教えていただけて、とっても感謝してます!」

「これからどうやって弄り倒そうかと思うと、楽しみで仕方ないよなー」

ねー!っと顔を見合わせるナツキとフユキを見て、麗慈は託斗を睨み付ける。すると、彼はヘラヘラと笑いながら麗慈に近寄り、耳打ちした。

「麗慈がオーストリアにいた時にさ……ごにょごにょ」

みるみる彼の顔は青くなっていき、慌てて双子の肩を掴んで引き攣った笑顔を見せる。

「……誰にも…誰にも言うなよ……」

余程人に話されたくない事をバラされてしまったのか、麗慈は彼等に懇願するような声色で忠告した。しかし、双子はというと悪魔のような笑顔でニッと笑い返した。

「暇そうだな、若乃宮」

「良かったら僕達のお家に遊びに来ませんか?」

ジリジリと詰め寄ってくる双子から距離を取ろうと後退するも、背後から託斗に肩を掴まれて阻止される。

ナツキとフユキに両腕を掴まれた状態でクリニックから拉致された麗慈は、半ば強制的にワゴン車に乗せられた。助手席と運転席に託斗と鬼頭が乗り込み、嫌がる彼の願いも叶わず車両は六本木に向けて滑らかに進み始める。

…………………………………………………………………………………

後部座席で双子に襲われている麗慈をよそに、鬼頭は助手席でニヤニヤとしている託斗に話し掛けた。

「京哉は無事に日本を発ったか?」

「うん。パトロンのジェザリックが米軍に掛け合ってくれて、チャーター機で移動中」

ほう、と相槌を打ちながら鬼頭がハンドルを切ると、後部座席の双子は瀕死状態の麗慈の両サイドにもたれ掛かりながら尋ねた。

「楽団の中で1番パトロンが多いのって誰なんだよ?」

「気になります!」

どんな結果が聞けるのだろうと期待に満ちた表情を浮かべている双子に、託斗は残念そうに肩をすくめた。

「いやー、流石の僕でも息子以外の事は知らないかな。でも、予想はできるよね」

それぞれが頭の中で予想を立てると、声を合わせて一斉にその名を口に出した。

「「「ミーア・ウィルソン」」」

全員の答えが一致し、感嘆の声が漏れる。

「あの人は楽団では珍しいちゃんとした大人だからな…」

ちゃんとしてない面々にこの瞬間も囲まれている麗慈は皮肉も込めてそう呟いた。

「でも、ちょっと真面目過ぎだよな」

「お堅いですよね、ミーアさん」

双子も彼女とは面識があるらしく、そのイメージを語る。

「そう?ああ見えて、結構可愛いところもあんだよ、彼女は」

フロントミラー越しに後部座席を見た託斗がそう答えると、三人はえぇーと意外そうに相槌を打つ。

「昔は僕を取り合って嫁とミーアがよくぶつかってたもんだよ」

「嘘はやめろよ託斗。ミーアはお前のお目付け役だっただけだろ?」

隣から鬼頭に突っ込まれてた託斗に、双子と麗慈が不信の表情を浮かべた。

「そういえば、京哉クンのお母さんも昔は旋律師だったんですよね?どんな人だったんですか?」

フユキが助手席と運転席の間から顔を出して託斗に問いかける。暫く考え込んだ様子の託斗は、少し困った様に眉を下げた。

「うーん…この話は詰まらないと思うから、やっぱやめとこうかな」

今から27年前の事。

ハンネス機関のお披露目後に発足した楽団が世界中で暗躍する一大組織へと成長し始める頃である。

その家の血を受け継いだ少年は社屋の地下に捕らえられていた。

…………………………………………………………………………………

「社長、彼が例の家の末裔です。抵抗した為、拘束しています」

そう告げられたロジャーの視線の先には、手足を縛られ床に座り込む少年の姿があった。目隠しをされ、口には布が詰められている。

「懐柔するまで拘束は外さない方が良さそうです。声で呪殺できると聞いています」

秘書の男は、調査班が調べ上げたという少年の情報をまとめた紙をロジャーに手渡した。

神道の源流から分岐し、特に呪詛・呪曲による邪神崇拝を信仰の形としている彼らは、人目につかぬ山奥の地に棲み着いていた。

平安時代より続く密教の家。女ばかりの5人きょうだいの待望の男児として産まれた彼は、物心ついた時から跡取りとしてあらゆる呪詛と呪曲について学ばされてきた。

10歳になる頃には能力を開花させ、彼の書いた曲には呪いが込められるようになったという。奏でた者、又はそれを聴いた者が死に至る曲も多々あり、周囲の人間は彼をまるで忌子のように扱う様になった。

そして、彼をそう仕立て上げた張本人である筈の両親でさえも、彼の呪術師としての能力の高さを恐れ、しまいには誰も彼に近付かなくなった。

ロジャーはピクリとも動かない少年の様子に眉を顰める。凭れかかっていた壁からズルズルと背中を滑らせた少年は、遂に床に頭をつけて仰向けの状態になった。

「……寝てるのか?」

「この状況で寝れますか?普通……」

死んでいるかもしれない、と不安になった秘書の男は牢の鍵を開けて中に入っていく。恐る恐る少年に近付き、目隠しをそっと持ち上げる。すると、グレーの瞳と目が合った瞬間に頭突きを食らわされ、秘書の男はその場に倒れ込んだ。手足を縛り付けていた紐がハラリと切れ落ちると、少年は袖の中に隠し持っていたガラス片を逆手に持ち変えて牢の外にいるロジャーに向けて襲い掛かろうとした。

しかし、少年がロジャーに触れようとした瞬間に彼の前から弾き飛ばされて鉄格子に背中を打ち付ける。ズレた目隠しの下から真っ直ぐに睨み付けてくる少年の眼差しに、ロジャーは期待した通りの逸材だと満足気に口元を緩ませた。

「反抗期か?年齢の欄に12と書いてあるが。いくら子供とはいえ、目上の人間にいきなりその態度はいただけないな」

首の後ろで結ばれた布を解き、口に詰められた布を吐き出した少年も口角を上げてニヤニヤと笑っている。そういえばドイツ語はわからないのだったと思いながら、ロジャーは次に飛びかかってきた少年の襟首を掴んで牢の中に投げ返した。それと行き違いに慌てて牢から出た秘書が震える手で鍵を閉め、再び少年を閉じ込める。

「まずはドイツ語を学ばせなければな。手配できるか?」

「…は…はい!明日には間に合わせます!」

まだ震えている秘書の肩をポンと叩いて共に歩き出したロジャーは、去り際に少年の方を一瞥した。

それが、託斗とロジャーの出会いであった。

…………………………………………………………………………………

楽団は当時、異能を習得できる優秀な音楽家の獲得に苦戦していた。音エネルギーを武力化出来る程の演奏技術があったとしても、エージェントに適合する者は稀であった。

第一、音楽家として食っていける時代に命を賭してまで旋律師になろうという奇特な人間はほぼいない。

そこで考えた楽団は、他所と同じようにオーケストラを作り演奏家を集め始めた。技術のある者だけが残るように、演奏会に出演出来る第一オーケストラとファームの第二オーケストラのカースト制度を設け、奏者達を徹底的に競わせる。そうして突出してきた精鋭を否が応でも旋律師に仕立て上げようというのだ。

そしてロジャーはもう一つ、作曲家を雇用して旋律師により音エネルギーを効率よく生み出す為の専用の曲を作らせようと考えていた。

しかし、いくら世界中を回っても合成波の生成まで加味して曲作りができる人間は一人もいなかった。

そこで考えたのが、作曲家自体を仕立て上げるというものだった。教育するとはいえ、全く作曲に疎い人間では戦力にならない。音楽的センスを持ち、物理学に精通する者。この条件を満たす人間を世界各国から集めていた。

託斗が楽団に拉致されたのは、彼の家系が特殊であった為。人死にが出る曲を書く不気味な子供がいるという噂を聞きつけ、彼の親族を皆殺しにしてまで連れて来た子供であった。

衝撃的な出会いから時は経ち、5年後。

託斗は集められた人間の中から唯一、ロジャーの求める知識と技能を身に付けた作曲家として育ち、楽団の専属となった。

ロジャーの命令でオーケストラの曲を複数書いてきた託斗は、この日初めて自分の作った曲をオーケストラが演奏する所を見に行かせてもらえることになっていた。

地下牢から出され、後ろ手に手錠で拘束されると、託斗はつまらなそうに唇を尖らす。

「僕は逃げたりしないよ。そんなに信用ならないかなぁ?」

ぶつぶつ文句を言う託斗と共に歩き出したロジャーは、真っ直ぐ前を見据えたまま彼に告げる。

「お前のその言葉に何度騙されて来たか…」

疲れた様子で託斗を地下から連れ出すと、エントランスを抜けて社屋の真正面に止まっている車の中へと託斗を放り込んで自分も隣に座った。

…………………………………………………………………………………

ドナウシュタットの川沿いの街、カイザーミューレンにある六角形のホール。以前オペラホールだった場所を楽団が第一オーケストラ用に買い取った箱物だった。

奏者達が練習中だという部屋に向かって歩いている途中、秘書の男がロジャーに耳打ちをする。

「その…彼が作った曲を聴いても問題ないのでしょうか…?人死にが出るという噂でしたし…」

「今回の曲はそういうオーダーはしていない。もし我々を裏切って呪曲に仕上げてきてるとしたら、奴はこの場に来ようとしなかっただろ?」

ロジャーの前を歩く託斗がご機嫌な様子でニコニコと笑っているのを見て、秘書の男は納得したようだった。

防音扉を開いた瞬間に、管絃楽器の音がドッと鼓膜を揺らす。しかし、彼らはロジャーの姿を確認するや否や、楽器を置いてその場に起立した。

「お待ちしておりました、社長」

指揮台に立っていた青年がロジャーに一礼する。

「今日は宜しく頼むよ、ニーチェ」

ロジャーはニーチェと呼んだ青年と握手を交わした。その様子を託斗は斜め後ろからボンヤリと眺めながら退屈そうに欠伸をしていた。

「社長…後ろの彼は?」

ニーチェが眉を顰めながら尋ねると、ロジャーは気にするなと手であしらう。そして、気の抜けるようなくしゃみをかまして鼻を啜る託斗を睨み付けてから、ニーチェの方に笑顔で尋ねた。

「聴かせてもらえるか?」

「え…えぇ…承知しました」

彼の反応が気になりながらも、ニーチェは踵を返すと指揮台の上に戻って行く。

第一オーケストラは大編成の80人に更に40人を加えた120人で構成されている。その大所帯を一人でまとめ上げているニーチェはロジャーも認めた才能のある指揮者であった。

「彼は若いが腕は確かだ。少しは期待して良いんじゃないのか?」

今にも寝落ちしそうな様子でウトウトしている託斗を小突いたロジャー。それでもつまらなそうにしている彼の様子に、隣で見ていた秘書の男は社長の逆鱗に触れるのではないかと終始ヒヤヒヤしていた。

静かなヴァイオリンの音色と共に演奏が始まる。小鳥の囀りのように軽やかなピッコロ、フルートの旋律がそれに乗り、低音部隊が入る事で音に重厚感が増した。穏やかな川の流れのようなイメージのこの曲は、託斗がロジャーから普通の曲を書けと言われて作ったものである。

難易度としては中級から上級。絶えず背後で鳴っているフルートのトリルが印象的なこの作品だが、演奏が始まってから3分後、遂に託斗は居眠りを始めてしまった。

ロジャーと秘書の拍手で目を覚ました託斗は、ずり落ちそうになっていた椅子に深く座り直すと口元に垂れていたヨダレを服の袖でゴシゴシと拭いていた。

「……どうだった?」

明らかに序盤しか聴いていなかったであろう託斗に問うロジャーの姿に、秘書の男は額に汗を滲ませている。

「えーと……52小節目ユーフォニアムがさ、あんま鳴ってないよね。その裏のトロンボーンも倍音だから音程少し見直した方が良い。第二楽章の12小節目のビオラ…あとイングリッシュホルンかな。ちょっと走ってる。で、一番ダメなのがフルート。指しっかり動いてない」

早口でベラベラと指摘すると、彼は再びコクリと寝始めてしまった。

…………………………………………………………………………………

眠りこけていた筈の見ず知らずの青年にボロボロに苦言を呈され、ニーチェを始めとしたオーケストラの面々は託斗に対して苛立った表情を見せていた。

「社長…本当に彼は何者なんですか?ちゃんと聴きもしないで…」

指揮台から降りてロジャーの前まで歩み寄ってきたニーチェは自分の育てたオーケストラを貶された様に感じたのか、納得していない表情で訴えた。

「まぁ、そういう事だ。改善の余地があるのは確かだからな、ニーチェ。引き続き頼むよ」

彼の質問には答えようとせず託斗の腕を引いて立ち上がらせると、そのままホールから出て行ってしまった。

外に出た途端にバッチリと目覚めた様子の託斗は、楽団社屋に向かう車の中でニヤニヤと笑いながらロジャーにある提案をした。

「ロジャー、第二オーケストラってどんな奴ら?野球で言うと二軍でしょ?」

「まぁ、そうなるが…何だ?興味があるのか?」

珍しく楽団内部の事情に興味を示した託斗は、その第二オーケストラを見に行きたいと言う。急遽ドナウシュタットの最北端にあるジューセンブルンに向かうように指示を受けた秘書の男は、戸惑いながらもハンドルを切った。

第二オーケストラの練習は地区の公民館を借りて行っていた。事前に来訪を知らされていなかったオーケストラのメンバーは、ロジャーの姿を見るなり酷く慌てた様子で立ち上がって挨拶をしてくる。

「社長!ご無沙汰してます!今日はどうされたんですか?」

第二オーケストラを指揮しているジェフという老爺がニコニコと笑い掛けながら白杖をついてロジャーの前に出てきた。

「爺さん、目見えないの?」

ロジャーの後ろにいた託斗が顔を出して尋ねると、ジェフは小首を傾げる。

「聞いた事ない声だね」

「聞いた事って…もしかしたら町ですれ違ってるかもしれないけど?」

託斗がニヤニヤしながら再び尋ねると、ジェフもまた愉快そうに笑った。

「いいや、人生で初めて聞いた声だ。君の声とはすれ違った事すら無いな。普段、あまり人と話さないようだね。そんな人間の声だ」

オーストリアに来てからずっと幽閉されている託斗が街に出る事は無い。人と話す機会もあまり無い事まで言い当ててしまったジェフに、思わず感嘆の声を漏らす。

「ジェフの耳は一流だ。それに、盲目になる前に指揮した曲の譜面は全て頭の中に一音たりとも逃さず記憶されている」

ロジャーからの賛辞を受けて照れ臭そうに笑ったジェフに連れられて、三人はこれから全体練習をするという大ホールに向かった。

大ホールとは名ばかりで、地元の合唱団が定期公演を行うのにちょうど良い大きさに作られた定員300名程の小さな会場だった。

…………………………………………………………………………………

合奏の時間になると続々と集まってきた第二オーケストラの面々。第一オーケストラとは違い和やかな雰囲気が漂っていた。

「ジェフさん、またあの子は遅刻って連絡ありました。合奏には間に合うとは言ってたけど…」

フルートを持った女が困り顔でジェフの前を通る時にそう伝える。それを笑顔で流したジェフは、彼らが席に着いたのを確認すると、手探りで指揮棒を掴み両手を上げた。

「今日は社長が来てるので、チューニングの音出しは最低限で」

ジェフがそう告げると、彼の合図で一斉に音出しが始まる。再度合図を出すとピタッと静かになった。

そして、ジェフが指揮棒を振り上げていざ合奏が始まろうという時に、大ホールの上手から一人の女が慌ただしく駆け込む。何かに躓いて豪快にスッ転んではその場に荷物をぶちまけた。

ホール内が静寂に包まれ、全員の視線が転んだ女の方に向く。そして、数秒後にはドッと笑いが沸き起こっていた。近くにいたパーカッションのメンバーが荷物を拾う手伝いに行き、床でうつ伏せのままの彼女を起こしてやる。

「ちょっと、シエナ……大丈夫?鼻血出てるんだけど、この子」

そう言いながらハンカチを渡したパーカッションの女は、笑いながら彼女をフルートパートの席まで送り届けた。

「大丈夫かい、シエナ?」

ジェフもクスクスと笑いながら彼女を心配していた。鼻血が止まるように顔を上に向けながら、シエナと呼ばれた女もケラケラと笑っていた。ファーストの席に座っていた男と交代して、彼女が1番観客席に近い場所につく。

その様子を客席の真ん中で見ていた託斗は、訝しげな表情でロジャーの方を向いた。

「何あのヤバい女……スカウト、仕事してんの?」

「あの娘は私が勧誘したんだ。演奏を聴けばわかる…」

へぇー、と生返事をした託斗は今度こそ始まったオーケストラの合奏に耳を傾けた。

グリーグのペールギュント第一組曲『朝』はフルートとオーボエのソロの掛け合いから始まる。リッププレートに下唇を乗せて構えたシエナが息を吹き込んだ瞬間に、会場の空気が一変した。

滑らかな運指で唄うように奏でられるフルートの音色からはグリーグが描いた砂漠の朝の情景が思い浮かぶ。

そして、彼女を唯一無二たらしめる要因は、その圧倒的な音量だ。およそ一本のフルートから鳴らせる音量ではない。音割れもせずにこれだけ綺麗で正確な音を出せる彼女は何者なのかと、託斗は興味津々に演奏に聴き入っていた。

…………………………………………………………………………………

合奏を終えロジャーとジェフが話している間に、託斗は今まさにホールから出ようとしているフルートパートの女達に声を掛けた。

「ねぇ、アイツは?さっきソロやってた変な奴」

「ああ、シエナならパーカスの片付け手伝ってるよ。腕っぷし強いんだよねーあの子」

そう言って去っていった彼女達を尻目に、踵を返した託斗は舞台上に残って後片付けをしている打楽器奏者の方を向いた。すぐに、彼らに混じってティンパニーを運んでいるシエナを発見する。

楽器を舞台袖から搬出し終えたシエナが、満足そうな表情で楽器ケースを担ぎ自分も掃けようと振り返った時だった。観客席側から2メートルはあろうかという段差を軽々と飛び越えて駆けてきた託斗と正面で鉢合わせる。

「…どちらさん?」

訝しげな表情で尋ねてきたシエナは託斗を避けて前に進もうと左に一歩寄った。すると、託斗も同じ方向に移動して通せんぼするように再び正面で対峙する。

ニヤニヤと怪しげな笑みを浮かべてシエナに躙り寄る託斗。思わず警戒して身構えた彼女が彼の口から聞かされた第一声は、その場にいた誰もが予想だにしなかった言葉であった。

「君に曲を書かせて!」

目の前に立ちはだかる得体の知れない青年から放たれた思いもよらない言葉に、シエナは目を丸くして硬直した。そして、舞台下で託斗のその発言を聞いていたロジャーも慌てて顔を上げた。

「曲って……君は作曲家か何かか~い?」

「いかにも!ねぇ、良いでしょ?」

ニコニコと笑いながら迫る託斗を不審に思って顔を顰めたシエナは、彼の背後に迫っていたロジャーに助けを求めた。

「社長ぉ~!助けてください!この子が変な事言ってきて~」

「すまないな、シエナ。気にしないでくれ」

託斗の首根っこを掴んで無理矢理連れ帰ろうとするロジャーに、彼は必死に抵抗しながら訴える。

「待ってよロジャー!あんだけ吹ける奴が僕の曲演奏したらどうなるか、興味無いの?」

「興味本位でお前の楽譜を渡すわけにはいかないだろ。旋律師でもない人間に…」

シエナはロジャーが最後に口にした旋律師という言葉が引っ掛かったようで、彼らがホールから消えるまでずっとその背中を睨み付けていた。

音エネルギーの生成において効率化を図るために重要視されるのが、音量・音程・拍節の三つである。音が大きい程生成されるエネルギーは大きくなり、正確な音程である程綺麗な音の波を生み出し、合成波は大きくなる。そして、それら二つが揃った時、自由自在に音エネルギーを操れるか否かを決めるのが拍節の正確さ…つまりリズム感である。

旋律師用に曲を書き下ろすとすれば、より早い段階で合成波が極大になるメロディラインに仕上げる必要がある。ロジャーは託斗にそれを求ていた。

「あーあ。折角良い曲書けると思ったのにさ」

車内でぶつぶつと文句を垂れて不貞腐れている託斗の手首にはふたたび手錠が嵌められていた。楽団に囚われている限り、彼に自由は許されないのだ。

「さっきも言っただろ。旋律師以外に力を持たせる訳にはいかない。危険だからだ」

「違うよね、ロジャー。楽団の専売特許にしたいから、でしょ?」

ジッと窓の外を見ながら、何故自分は曲を書かなければならないのか、その理由を探し出す為に託斗は頭の中に残る遠い日の記憶から呼び起こした。

…………………………………………………………………………………

特殊な家に産まれた事を理解したのは、物心ついてすぐの事だった。外界との接触を拒む険しい山々の合間にポツンと佇む一軒家の中でも、更に隔絶された離れで生活をしていた託斗。

決まった時間になると身の回りの世話をする為に年の離れた姉達が代わる代わる離れを訪れたが、一言も口をきいたことはない。

それ以外の時間は呪術と音楽について徹底的に仕込まれる為に費やされ、子供らしい事は何一つさせてもらえなかった。

「お前は間違いなく歴代で最も名を馳せる呪曲師になれるだろう。これからも励みなさい」

定期的に姿を現す両親には、そのような言葉で重圧をかけるだけ。彼らからは本来子が受ける筈の親の愛情などというものは微塵も与えられていなかった。

自分は家族として見做されていないのではないか、託斗はそう思うようになっていった。

8歳になったある日の事、彼は呪曲を教えに来ていた講師に問う。

「僕がすごい呪曲を書けたら、あの人達は僕を認めてくれるのかな」

離れから見る姉達と同じように、ちゃんとした家族として迎え入れてくれるのだろうか。

「それは…坊ちゃんが家の跡取りとして優秀になられれば、ご両親もお喜びになるでしょうね」

講師の答えを聞いた託斗は、その日から寝る間も惜しんで曲を書いた。

そして、1ヶ月を費やして書いた初めての長編曲。託斗がそれをピアノで披露すると、講師は驚愕した。とても8歳の子供が書けるような曲ではない。これは特別な才能の持ち主だと悟った彼は、直様託斗の両親にその曲の事を報告した。

父と母の喜ぶ姿を夢に描きながら、数日の時が経つ。しかし、待てど暮らせど彼らは離れに姿を現さない。それどころか、姉達も託斗に会いに来る事はなくなり、見たこともない使用人たちが彼女らの代わりをするようになっていた。

事故に巻き込まれて4人の姉達が全員死んでいた事を知らされたのは、それから更に1ヶ月後の事だった。

心なしかよそよそしい態度で接するようになっていた講師に、託斗は両親について何度も尋ねた。

「何で来なくなったの?あの曲、下手だった?もっと書いたら、来てくれるようになる?」

答えを渋る講師は、しつこく問う託斗に対して曖昧な返事だけを寄越す。

きっと、両親は満足していないのだ。もっと曲を書いて、望んだ子供として成長していることを示さなければならない。

託斗はまた、何ヶ月もかけて大編成の交響曲を書き上げた。

離れの中は託斗が書き散らかした五線紙で足の踏み場も無くなり、それを気味悪がった使用人達の報告で遂に両親が離れを訪れる日が来た。

「そうやって、今度は親を呪い殺すつもりか?」

父親から最初に放たれた言葉に、託斗は頭が真っ白になった。

愛されないのは姉達のせいだと、彼女らを消してしまおうと思い、最初の曲を手掛けて奏でたのだろう?

訳がわからなかった。託斗は唯、彼らに認められたい一心で曲を書いたのだ。

しかし、タイミングが悪かったのだ。託斗が最初の曲を講師に手渡したのは、姉達が事故で死亡する前日の事。

女だから跡取りになれない、そう親族から言われてきた彼女達の事を守れるのは自分達しかいないと、両親は四姉妹を異常なほど溺愛して育てていた。

そして、託斗の誕生を喜んだのは四姉妹を良く思っていなかった親族達である。望んで授かった命の筈なのに、両親の託斗に対する感情は日に日に冷めていったのだ。

「お前はこれからもそうやって人を呪い殺していく。今、この瞬間も」

それまで黙って涙していた母親は、父親と共に離れから出ていった。何とか誤解を解かなければと、託斗は彼らを追いかけたが、目の前で扉に鍵をかけられてしまう。段々小さくなる両親の背中を小窓から眺めながら呆然としていると、ふと彼らが立ち止まって踵を返した。

ドバドバとその足元に注がれたのが可燃性の液体だとわかる頃には、二人の全身は囂々と燃え盛る赤い炎に包まれていた。

…………………………………………………………………………………

姉が全員事故で死に、両親が焼身自殺で死んだ。

親族、使用人達は残された託斗の事で噂を流した。姉達に飽き足らず、両親までも呪い殺したのだと。

そして、最初に託斗の才能に気付いた講師は収拾のつかない事態に陥った事を恐れて逃亡した。

誰も寄り付かない離れの中で忌子のような扱いを受けるようになっていった託斗は、目の前で両親が焼け死ぬ様子を目の当たりにしたあの日から、完全に狂ってしまっていた。

ひたすらに曲を書き続けた。

紙とインクが無くなってからは、腕に突き刺したペン先から流れ出る自身の血で離れの壁という壁に音符を連ねた。

まだ足りない。彼らに赦され、認められるような曲を書かねばならない。

もうこの世にはいない両親が再び離れの扉を開ける日を思い描きながら、託斗はその日を迎えるまで呪曲を作り続けていた。

12歳になった夏の事。

離れの外が妙に騒がしい。託斗は外界の様子を覗ける数少ない小窓の方に駆け寄って行った。

「……燃えてる…」

4年前のあの日、両親を焼いたのと同じ激しく赤い炎が母屋を包み込んでいた。

逃げ惑う使用人や親族達が離れの前を通った時、音もなく現れた追手が彼らの背中を鋭利な刃物で突き刺して次々と殺していく様子が見えた。

そして、最後に離れの扉が蹴破られると白い燕尾服を纏った大人達が一気に雪崩れ込んできた。屋根裏に潜んでその様子を眺めていた託斗は、母屋の火事の熱で割れて頭上から降り注いできた天窓のガラス片を1つ握り袖の中に隠し持つ。

「……壁中に血で書いた楽譜…コレ、本当に12の子供がやった事ですかね?」

「無駄口叩いてないで探せ。外に出た形跡は無い。この離れのどこかに潜んでいるはずだ」

燕尾服の集団は託斗には理解できない言語で会話をしながら離れの中を荒らしていった。

そして、次の瞬間には託斗の居場所を突き止めて屋根裏に何人かがよじ登ってくる。

「僕を殺しに来たの?僕が書いた曲が人を殺しちゃうから?」

迫り来る男達を見て、目元に涙を滲ませながら後退りする託斗。もちろん、彼の日本語は通じていない。男達はオーストリアの楽団本社から派遣された旋律師達だからだ。

しかし、子供が涙しながら怯える様子に、彼らは一瞬同情し、隙を見せた。

差し出された手を払い除けた託斗が握っていたガラス片。突如自身の掌に走った痛みに目を丸くした男は、横を擦り抜ける託斗を取り逃がしてしまう。そして、床を蹴って軽々飛び上がった託斗は、天井の梁に掴まって残りの男達を去なすと、1階まで飛び降りて破られた扉の方へと走り出した。

あと数歩で外の世界に出られるという所で、託斗の意識が遠のく。常に貧血状態だった彼が急に激しく動いた所為だった。

徐々に暗くなっていく視界に最後に映り込んだのは、白い燕尾服の男達が一斉に迫り来る様子であった。

…………………………………………………………………………………

初めて、その奏者の為に曲を作りたいと思えたシエナとの出会いは、託斗にとって衝撃的だった。

しかし、旋律師ではない彼女に曲を書くことはロジャーによって禁止されてしまった。それでも、託斗は諦める事ができなかった。シエナの演奏に完全に魅入られてしまったのである。

「第二オーケストラを指揮してみたい?」

翌日、託斗から出された提案にロジャーは驚愕した。

「そう。僕が聴いた感じ第一も第二も対して実力差は無かった。そういう環境だと突出した奴って出て来ないんじゃない?実力主義ってんなら、徹底的に競わせないと」

「それはそうだが…お前が指揮する事と何の関係があるんだ?」

ロジャーがそう問うと、託斗は立ち上がって彼の元に歩み寄り鉄格子越しにニヤニヤと笑った。

「両方のオケに僕の書いた曲を演奏させて、より多くの音エネルギーを生み出した方が次の第一オケになる。判定はハンネス機関に任せればフェアでしょ?でも、ジェフは新しい曲できないから代わりに僕が棒を振らせてもらう…って感じね」

早口で捲し立てるようにそう答えた託斗。その真の目的はシエナに再会し、彼女の為の曲を書いて渡す事だった。ロジャーにはそんな託斗の考えもお見通しであったが、新戦力を得る為には新たな試みも必要だというのも理解できた。

1週間という期限付き、かつロジャーの秘書の見張り付きという条件で託斗は楽団の外に出る事を許された。それぞれのオーケストラにはロジャーから連絡を入れ、1週間後にカイザーミューレンのホールで演奏会を行う事が決まった。

託斗は秘書の男と共に第二オーケストラの拠点であるジューセンブルンを再び訪れた。彼らの下宿先として建物ごと借り入れているアパートに向かうと、入り口付近で昨日演奏していた面々と遭遇する。

「あれ?今日は社長と一緒じゃないんだ」

オーボエのソリストだった青年に声を掛けられると、託斗は眉を顰めてため息混じりに答えた。

「あんなのと始終一緒にいたら身が持たないよ。ジェフは何処?」

サラッと社長の悪口を言う託斗に苦笑いを浮かべながらも、彼はわざわざジェフの部屋まで案内してくれた。

「社長から話は聞いてるよ。いやぁ、驚いたな…君が[[rb:楽団 > ギルド]]が雇い入れた専属の作曲家だとは」

白杖をつきながら出迎えたジェフの部屋には、彼の妻が一緒に住んでいた。優しい雰囲気の老夫婦の部屋には沢山のトロフィーや賞状が飾ってあった。

「ジェフさんってもしかして、すごい人?」

部屋を見回しながら尋ねた託斗に、ジェフは照れ臭そうに笑いながら答えた。

「大したもんじゃないさ。でも音楽家で良かったと感じた瞬間は多々あるね。例えば、こんな目になっても食っていけてる事だ」

自虐を交えて笑っている彼に、お茶を持って現れた妻が溜め息をつく。

「お世話するこっちの身にもなってくださいよ、まったく…。趣味の日曜大工で起こしたアクシデントで両目とも失明したんですよ、この人ったら」

「自業自得だな!」

愉快で仲睦まじい夫婦を見て、託斗も思わず顔が綻んだ。

…………………………………………………………………………………

ジェフから引き継ぎを終えた託斗は早速オーケストラの面々に楽譜を配り始めた。題名の書かれていない初めての曲に戸惑う様子を見せる彼らに、託斗は早速初見で合奏をしてみようと公民館に集合を掛けた。

「いきなり合奏なんて大丈夫なんですか?全然まとまらないんじゃ…」

秘書の男が心配そうに声を掛けると、託斗はニヤニヤしながら踵を返す。

「まとまりを見るんじゃないよ。初見が得意な奴、やり込んで落とし込んでくる奴、色々いるからそれで見分けるんだ。天才型なのか努力型なのか。僕には時間が無いからね。全員の特性を見るには初見演奏が一番」

頃合いを見て大ホールの扉を開けると、ほぼ全員が集まって音出しをしていた。シエナの姿はまだ見えない。彼女にはまだ楽譜すら渡せていない。

「アイツは?フルートの変なの」

「シエナなら今日も遅刻。遅刻しない日の方が珍しいって」

呆れ顔で答えたフルートパートの女が肩をすくめた。ホールの壁に埋め込まれた時計を確認すると、全員揃うのは無理そうだと悟った託斗は指揮台に登って手を叩いた。

「午前中に楽譜配らせて貰ったんだけどー…今からあわせまーす。いきなりだったから打楽器は揃ってないパートあると思うけど、飛ばしちゃってね」

いきなりジェフの代わりに指揮台に立った青年の発言に、オーケストラのメンバーは動揺を隠しきれない様子だった。しかし、曲がりなりにも楽団のスカウトが集めた奏者である。全員が意を決して楽器を構えた。

そして、託斗の指揮棒が弧を描きながら最下点に到達する間際、やはりステージの上手から登場したシエナが盛大に転んで中断してしまった。

「いたたた~……あれ?ジェフさんクビになったの?ジィちゃんだったからなぁ~」

ヘラヘラと笑いながら立ち上がったシエナは、指揮台に立っている託斗を見て小首を傾げていた。

「社長からの連絡、下宿の掲示板に貼ってあったでしょ?今日から1週間は彼が第二オケの指揮者。新しい曲やるんだって」

シエナをファーストの席に誘導した同じパートの女が耳打ちする。

「新しい曲?嫌だよ面倒くさいなぁ…」

「ほら、もう初見で合奏始めるから、ね!」

バラバラになった荷物を整理してもらい、フルートをケースから出して組み立てる所までやってもらっていたシエナは、まるで介護される老人のよう。隣から楽譜を手渡されると、眉を顰めながら譜読みもせずにそれを譜面台に雑に置いた。

…………………………………………………………………………………

しかし、演奏が始まるとシエナの演奏は矢張り際立っていた。初見とは思えない位なめらかに吹く動きは、彼女が天才型なのだと裏付けていた。そして、ソロパートに入ると託斗は違和感に気付く。微妙に楽譜の指示とは違う演奏をするのだ。

初見演奏を終え、各自パート練習に戻るように指示を出した託斗は、雑な動きで貰ったばかりの楽譜を折り曲げて鞄にしまっているシエナの前に立った。

「何だね若きマエストロ君~。お姉さんは忙しいのだよ」

「お姉さんって…アンタいくつ?」

「レディーに歳を聞くもんじゃないよ、君~。22だけどね」

結局答えるのかよ、と心の中で文句を言いながら託斗は彼女に先程感じた違和感について尋ねた。

「ソロ、わざとあーやってるよね?何で?」

ピタッと動きを止めたシエナは、ニヤッと笑った。

「あれ?バレちったか~…だって、あのまま吹くのはつまんないからさぁ。っていうか、あの曲はなんていうか…注文住宅?って感じ~?」

立ち上がったシエナは顎に指を置いてトントンと叩きながら先程の合奏を思い返しているようだった。

「ハウスメーカー的には真っ白な壁紙が一番合うと思って提案したのに、奥さんの悪趣味で全面薔薇柄にさせられちゃってる内装屋さん見てるみたいでちょっと可哀想な気持ちになるっていうか~」

例えが独特過ぎるシエナの話を聞いているうちに、託斗は噴き出してしまった。ゲラゲラと笑っている彼を見て、シエナは不満そうに頬を膨らませる。

「何だよ~意見を求たのは君なんだぞ~?」

「ごめん…面白くて……でも、大体合ってるよ。アレはロジャーのオーダーで僕が書いた曲なんだ」

笑い過ぎて出てきた涙を拭きながら答える託斗に、シエナは目を見開いた。

「君が?一体いくつよ…」

「僕?僕は17歳。ちなみにあの曲書いたのは14の時」

へぇ~、天才だ~と気の抜けた声で呟いてるシエナに、託斗はまた笑いながら返す。

「アンタこそ天才だよね。読みながら演奏できるし、読んだらもう楽譜要らない」

無造作にカバンに詰められた楽譜を指差す。すると恥ずかしそうにカバンを隠したシエナが咳払いをした。

「そんな大したもんじゃないってば……社長もそうだけどさ、私の事買いかぶり過ぎ。そのさ…何だっけ…めろでぃすと?そういうのにも興味無いし…」

突然表情を暗くした彼女の様子に、何かあったのだと察した託斗。周囲にまだ人がいる事を気にした彼は、練習終わりに二人きりで会えないかと提案した。

…………………………………………………………………………………

下宿アパートの屋上は鍵が掛かっておらず、貯水槽の手前に古い金属製のベンチが一つ置いてあるだけのだだっ広い空間だった。

先にベンチの半分に腰掛けたシエナに、よく居眠りをして練習時間を寝過ごす場所だと紹介されると、託斗もそれに続いて隣に座る。

「で…まだ何を聞きたいの?」

ガムシロップを5個程投入して甘ったるく仕上げたアイスコーヒーをチビチビと飲みながらシエナが尋ねる。

「……旋律師の話。ロジャーに何て言われてるのかなって思って」

託斗の言葉を聞いて、シエナはあぁ、と矢張りその質問かという雰囲気で生返事を寄越す。

「私、ブレゲンツの出身なんだよね」

オーストリアの西端にある街で、ウィーンからはかなり離れている。

「ウチは観光客相手に演奏を披露する見世物的なのでお金を稼いでる家族でさ、私も小さい時からずっと一緒に演奏してきたんだよ」

彼女の元にロジャーが訪れたのは20歳の時だという。ウィーンの楽団でフルートを吹かないか、という誘いを受け本人よりも彼女の両親が喜んだのだという。首都のオーケストラ団員程まともな食い扶持は無いと、あまり乗り気では無いシエナを説得してロジャーに預けたのだ。

そして、実力者の彼女はいきなり第一オーケストラのコンサートミストレスにまで登り詰め、楽団から旋律師になる為の教育を受けるよう指示されたのだ。

しかし、旋律師とは何かという説明を受けた直後に一度オーケストラから脱走した。数日間逃げ回った末に結局楽団の人間に捕まってしまい、今は第二オーケストラにいるのだという。

「……だって、そんな恐ろしいもの…なりたい訳無いじゃん。音が人を殺すなんて…私にはそんな事できない。音楽って楽しいものなんじゃないの?」

虚空を見上げて呟くように言うシエナの横顔は寂しげだった。彼女は本当にただフルートを吹いていたいのだろう。

「だから、わざと遅刻してんの?ヤル気無い奴だと思われるように」

「…………そ、そうだね」

妙な間が空いて、それは彼女の怠け癖のせいだと託斗にバレる。しかし、それだけではないのだと彼は勘付いていた。

シエナにとってはこの世の中にあるどんな難曲もつまらないものなのだろう。生まれ育った故郷で家族と奏でた何でもない愉快な曲こそが、シエナにとっての楽しい音楽なのだ。

「……僕が君に曲書くって言ったのに嫌がったの、何で?」

またその事か、とシエナは困った表情でボブショートの髪を掻き上げた。

「だから、買い被りすぎだよ~私の事。気楽にゆるゆるとやってるんだから、私は~」

ヘラヘラと笑うと消灯時間が近いから戻ろうと言って立ち上がったシエナの手を咄嗟に掴んだ託斗は、真っ直ぐに彼女を見つめていた。

「じゃあ、僕が君を本気にさせたい」

時が止まったようだった。夜風が颯爽と吹き靡かせた二人の髪と揺らめくシエナの瞳に反射した月明かりだけがキラキラと動いていた。

「……良いよ。書いたら吹いてあげる。その代わり…」

シエナが何か言いかけた所で、秘書の男が汗だくになりながら屋上に登ってきた。

「タクト!ダメじゃないか勝手にウロウロしたら!社長に怒られるんだから、私が!」

グチグチと文句を言いながら近づいて来る彼を横目に、託斗は慌てて握りっぱなしだった彼女の手を離した。顔を赤くしていた託斗を見て、シエナはニヤニヤしながら去り際に言い残す。

「ウブだな、若きマエストロ。そんなんじゃ、ウィーンではモテないぞ」

「っ……何言って…」

恥ずかしさを拭い去りたい一心で何か言い返してやろうと思ったが、シエナは風のようにその場から逃げていってしまった。

…………………………………………………………………………………

次の日の練習から、シエナが遅刻しなくなったとオーケストラの中で噂になっていた。合奏に向かう時も楽しげな様子の彼女を見て、同じフルートパートの仲間達はどこかに頭を打ったのではないかと心配していたらしい。それ程までに、今までの彼女はやる気が無かったのだ。

そして、シエナが最初から練習に加わるようになるとオーケストラ全体の音質が変化した。相乗効果というやつだ。そして練習最終日に聴きに来ていたジェフも数日前より格段に上達している面々に感嘆の声を漏らしていた。

「シエナを変えたのはきっと君だね」

その日の練習終わり、託斗はジェフの部屋で話していると唐突にそう告げられた。返事に困っている彼の様子を察したジェフが笑いながら続ける。

「何をしてあげたのかわからないが、これまでの彼女は心から演奏を楽しんでいなかったんだ」

「……今は違うの…?」

訝しげに尋ねる託斗。二人きりで話したあの日がキッカケならば、自分は彼女に何をしたのだろうか。思い出して赤面しかけていると、奥の方でジェフの妻が「まぁまぁ…」と嬉しそうにニヤニヤしているのが見えて慌てて首を横に振った。

「音が変わったよ。誰かに聴かせたいと思っている人間の音だ。私にはわかる」

誰かに…と繰り返した託斗の中で何故かモヤモヤしたものが湧き上がっていた。

彼女も性格は天真爛漫で自由奔放だが、好きな男ぐらいいるのかもしれない。そんなことを考えているのがまた顔に出ていたのか、ジェフの妻のにやけ顔が更に明るくなっていて託斗は慌てて彼の部屋を出た。

部屋の外で待っていた秘書の男が慌てて彼を追いかけると、急に振り返った託斗と真正面でぶつかってしまった。

「痛たた……どうしたんだよ、急に…?」

顔を摩りながら尋ねる秘書は、託斗が珍しく真面目な表情でじっと見つめてくる様子に嫌な予感を覚えた。

「僕、変かもしれない」

「変……とは?」

両手を戦慄かせながら言語化できずに喉元で渦巻いている感情を何とか身振り手振りで伝えようとする。

「こう……なんて言うか…モヤモヤなんだけど…焦ってるというか……例えば、ある女の人がいてその人が自分の知らない誰かと仲良いかもって思ってイライラするというか…」

思い悩んだ表情でそう伝えてくる託斗を見て、秘書の男は彼の言わんとする単語が思い浮かんできた。

「…それって、変じゃなくて恋なんじゃ…」

「………恋?」

そう繰り返した託斗の顔がみるみるうちに赤くなっていく様子から、秘書の男は自分の嫌な予感が的中したのだと悟った。

…………………………………………………………………………………

カイザーミューレンの第一オーケストラホールを訪れた第二オーケストラの奏者達。自分達が与えられているものとはまるでちがう練習環境に度肝を抜かれていた。

「今日の演奏で、もしかしたらこのホールを使えるようになるのかもしれないって事だよね…?」

「頑張りたいけど緊張する……ねぇ、シエナも緊張とかする…の?あれ?」

フルートパートの女達が周囲をキョロキョロし始めているのを見て、託斗が声を掛けた。

「何かあった?」

「シエナがいないの…さっきまで後ろ歩いてたんだけど……」

他のパートのメンバーも一緒になって彼女を探し始めると、オーボエのソリストだった彼が大声で叫んだ。

「いたぞ!裏の崖の下だ!」

ホール真裏にある高さ5メートル程の切り立った崖を覗き込む。すると、うつ伏せで倒れ込んでいるシエナの姿があった。意識は無いようで呼びかけに応えない。

すぐさま崖下に飛び降りた託斗は燕尾服が汚れる事など気にも止めず、シエナの方に駆け寄っていく。彼女の肩を持って仰向けにすると、額から血を流していた。そして、脚には落下した時にできたと思われる深い傷が見える。呼吸はあるようで一先ず安心した託斗は、崖の上にいる奏者達に救急車を呼ぶように伝えた。

ふと視線を感じた託斗が顔を上げると、ホールの窓からこちらを覗いている複数の人影が一瞬見えた。

演奏会は中止となった。

搬送してきた楽器と共に蜻蛉返りした第二オーケストラの奏者達を見送った託斗は、シエナが搬送された病院に向かった。シエナは彼が到着する頃には意識を取り戻していて、病室のベッドの上でぼんやりと天井を眺めていた。

「…シエナ」

託斗が呼び掛けるが、返事は無い。近くまで行き、顔を見ながら再び声を掛けた。

「無事で良かった」

すると、ゆっくりと顔を上げた彼女と目が合う。いつもニコニコ笑っていたシエナからは想像もつかない程感情が無い表情だった。

「……良かった?何も良くないじゃん……私のせいで…演奏会無くなったんでしょ…?」

病室に待機させていた秘書の男から伝えられたらしい。

「君のせいじゃない。誰かに突き飛ばされた。違うか?」

シエナと目線を合わせて言い聞かせるように問うが、彼女は首を大きく横に振ってそれを否定した。

「私のせい!……昔一緒に第一オーケストラでフルートやってた子達に話しかけられたから…何も怪しまずについていった私が悪い」

「昔の仲間だったんだろ?怪しむ方がおかしい」

すると、シエナは遂に感情を爆発させるかのようにシーツをキツく握り締め、俯きながら叫んだ。

「自分の都合で逃げ出したの!コンミスがいきなり抜けるなんて迷惑以外のなにものでもない!第一オケ滅茶苦茶にした奴が今度は違うオケ入ってのうのうとやってんだよ?ムカつくに決まってんじゃん!」

はぁはぁと息を切らしたシエナの目からは涙が溢れていた。ぼたぼたと次から次に流れ出てはシーツに吸い込まれていく。

「……みんなと一緒に…君の曲演奏したかったんだよぉ……」

彼女は勝負に関係なく、今日仲間たちと一緒に演奏する事を楽しみにしていたのだ。この1週間、今日という日の数分間の為に全力で練習してきた仲間達と最高の思い出を作るはずだった。その機会を自分の怪我によって台無しにしてしまったのだ。

恐らく、二度とこのような機会は与えられないだろう。ロジャーが託斗に与えた時間は残り僅かなのだ。もう、何もかもが報われずに終わると諦めていた。

しかし、彼らは最後まで諦めていなかった様だ。

病院のエントランスホールに次々と運び込まれる打楽器。そして、パイプ椅子を同心円上に並べるオーケストラの面々。

病室まで迎えに来た仲間に連れられてその現場を目にした託斗とシエナは驚きと戸惑いを隠せない様子だった。すると、そこにオーボエのソリストの男がやってきた。

「入院している患者さん達に音楽を届けて元気になってもらおう……っていうテイでどうかな?」

彼の話によると、病院に掛け合ったのはロジャーであるという。演奏会中止の連絡を入れる際、第二オーケストラの奏者達が彼に懇願したそうだ。シエナが責任を感じないようにしてほしい、と。

…………………………………………………………………………………

医師にフルートの演奏ぐらいなら問題ないとお墨付きを貰い、シエナも即席ステージの中に入って演奏に加わる。

パイプ椅子の上に立った託斗が指揮棒を振るい、ヴァイオリンの弓が一斉に上下した。

流石音楽の都、入院患者達も病院のスタッフも、皆オーケストラの音楽が聞こえてくるとエントランスに集まってきて笑顔でその演奏に聴き入っている様子だった。

優雅な旋律を奏でるシエナの表情はいつも以上に明るかった。そして、託斗と視線が合うと目を細めて笑う。応えるようにして託斗も笑みを浮かべていた。

翌日の朝、再び病室を訪れた託斗の背後にはロジャーが立っていた。これから楽団に連れ戻されるのだ。

「シエナ、怪我は大丈夫かい?」

「社長~、わざわざお見舞いに来てくれるなんて思ってなかったですよぉ~」

ヘラヘラと笑っている彼女は、すっかり普段の様子に戻っていた。

「社長が昨日、病院で演奏できるようにしてくれたんですよね~。意外に優しい~」

「意外は余計だな。さて、タクト…これで心残りは無いな?」

病室に来てからじっと外を眺めている託斗に話しかけたロジャー。

秘書の男からは、期間中彼が作曲する様子は見られなかったと報告を受けていた。シエナに託斗の楽譜が渡る事は無かった。そう思って安堵していたロジャーには知る由もなかったのだ。

「日系ドイツ人なんだよね~私」

急に聞こえてきた日本語に、託斗は目を見開いた。

病院での演奏会後、彼は病室を抜け出してきたシエナと中庭に出て話していた。

「仕事の関係で小さい時にオーストリアに家族で移住したらしいんだけどさ、ウチは全員日本語喋れるんだよ~託斗もいつかおいでよ~」

ニヤニヤと笑いながら実家に招いてくれたシエナ。しかし、自由の許されない身である託斗はそんな日は訪れるのかと自分の境遇に眉を顰める。そして、託斗は先程皆で演奏したバンドスコアを取り出すと彼女に手渡した。

「ん?これはもう覚えたよ?」

「…裏に、君の為に書いた曲がある」

蛇腹状になっている楽譜の表紙を取り去ると、手書きの五線譜に流れるような筆跡でフルートの為の曲が書かれていた。シエナはサラサラと譜読みをして、一度それを閉じる。

「今、吹ける?」

託斗が尋ねると、シエナは首を横に振った。

「コレを今私が吹いちゃったら、君は社長に怒られちゃうんでしょ?私にはふさわしくないものだから」

「そんなの気にしなくて…」

そう反論しようとしたが、託斗はシエナの表情を見て口を噤んだ。彼女の目は本気だったのだ。

「会いに行くよ、託斗」

ニコリと笑ったシエナ。彼女の言葉の意味、それは自らが逃げてきた運命に立ち向かうと言う事だった。

それから半年後、シエナは旋律師として正式に楽団の人間になるのだった。

[27] Badinerie 完

…………………………………………………………………………………

アメリカ空軍横田基地の誘導路でトランジットしているのは、これからオーストリアに飛び立とうというチャーター機である。

カーキ色ベースの迷彩柄に塗装された高機動車に乗せられた京哉とシェリー、そしてフードを目深に被った少女は、この機体に向かって移動している最中だった。

「やあ、君ってジェザリック大使のマブダチって本当かい?」

運転席でタバコを蒸す軍人が愉快そうに笑いながら話し掛けてきた。

「一度会ったきりだよ。まぁ、その時に滅茶苦茶恩を売っておいたんだけどね」

京哉はガタガタと揺れる車内から見える夜の滑走路の光を見つめながら冗談混じりにそう答えた。

託斗がギルドの情報網を使って腕利きの楽器職人を探し回り、オーストリアにタングステン製のフルートを作り出せそうな職人を見つけたのだという。情報源がアレなだけに、非常に疑わしくはあるものの他にアテも無い。

オーストリア行きを決めた際に現地の宿泊先をどうするかと悩み楽団に問い合わせた所、ヨーロッパ支部長のミーアがその手配をすると名乗り出てくれた。

しかし、一つの条件付きで……。

『そうか…君のフルートが……』

「ザルツブルクにタングステンを切り出せる職人がいるって聞いたんですけど心当たりありますか?」

電話口で暫く黙ったまま考え込んでいる様子のミーアだったが、京哉の欲している返事は得られなかった。

『済まないが、行ってみないとわからないな。私も同行しよう。移動には車があった方が良いだろう』

まともな大人の対応だ…と感動していた京哉に、ミーアは思いもしない要求を口にした。

『君が監視を続けているシェスカの遺作なんだが…』

シェスカの遺作…シェリーの事をそう呼ばれるのはあまり良く思っていない。渋々相槌を打つとミーアにそれが伝わった様で、再び「済まない」と謝りを入れてきた。

『彼女も一緒にオーストリアに来て欲しいんだ。異端の狙いに繋がるものがあるやもと、本部でつい先日話していた所でな。近々、日本に人を遣ろうかと考えていたんだ』

「狙い……僕のフルートを破壊した敵も、アイツがどうのって言ってました。何か企みがあるなら、僕もそれは知りたいんですけど」

高機動車が搭乗予定の機体横に停車すると、京哉は手を伸ばしてきた運転手の軍人とハイタッチをしながら車外に出た。

…………………………………………………………………………………

京哉の後をついてちょろちょろと歩き回る小柄な少女は、新宿大通りで開催された秋祭りの日に阿須賀が連れてきた椿だった。彼女をジッと睨み付けているシェリーの様子に気が付いた京哉は踵を返す。

「…何だよその顔?食い過ぎか?」

「ちげーよ馬鹿っ!!」

いきなりの馬鹿呼ばわりに、京哉はムスッと不機嫌な表情を見せる。二人の間に割って入ってきた椿は、そんな彼の服の袖を引っ張って無言で急かす。彼女と並んで歩く京哉を見て、シェリーは慌てて追いかけながら問う。

「何でそいつまで連れて行くの?楽団の人に言われた?」

スッとシェリーに指差された椿は、フードを取りながら彼女の前に仁王立ちする。

「私は右神京哉の護衛だ。貴女こそ目的があって連れて来られているのなら文句を言う暇に足を動かせ」

見透かしたような目でジッとシェリーを見据えると、再び京哉の元に駆け寄って今度は彼の腕を掴んだ。

「行こう、京哉」

そう言いながら腕を引っ張る椿。京哉はワナワナと怒りに震えているシェリーを一瞥し、これからの旅路の中で何度この二人が喧嘩する事になるのやらと、呆れた表情を見せながらジェット機に向かって再び歩みを進めた。

今回、椿を同行させようと提案したのは阿須賀だった。

退院した京哉が最初に向かったのは、先日団長が死去した遍玖会新宿自警団本部であった。葬儀などは本人の希望で既に近親者のみで執り行われたのだという。

阿須賀に案内されて仏壇に線香をあげ手を合わせた京哉は、母屋に入った瞬間からずっと感じる視線の方を恐る恐る振り向いた。

仏間の障子を少しだけ開けて、じっとまとわりつく様な眼差しで見つめてくる人物の正体を暴く。それは、同じく線香をあげにきた椿であった。

「何や、椿。そないな所突っ立っとらんで、中入ってきたらエエやん」

阿須賀が手招くと、椿はどこかが嬉しそうにスタスタと仏間に入ってきて京哉の隣に正座する。

「誰?コレ…」

訝しげな表情の京哉に、阿須賀はポンと手を叩きながら何かを思い出した様子だった。

「せや!祭の日、京ちゃんに会わせよ思うて連れてったんやで。仕事行ってもうたって言われたから、仕方なく手ぶらで帰ってもろたんやけどな。な、椿」

名前を呼ばれた彼女は、京哉を真っ直ぐ見詰めながらうんうんと縦に首を振った。

「じぃちゃんの血縁で、志麻家の分家の子…とでも言うんやろか?ほら、京ちゃんの仕事たまに手伝っとるやろ。狙撃手の椿」

狙撃手という言葉に、京哉はようやくピンときた様子だった。

任務を遂行する上で後方支援を必要とする時など、彼女は阿須賀に依頼をした際の下請けという訳だ。

…………………………………………………………………………………

「えーっ!椿っていうから、てっきり超ハードボイルドなかっちりポマードのオッサンかと思ってた…」

京哉のとんでもない妄想を聞いてケラケラと笑っていた阿須賀は手をブンブン振りながら否定している。

「ちゃうちゃう!ほら、見ての通りの華奢な女の子や。椿、京ちゃんに言う事あったんやろ?」

此方としてはほぼ初対面という人間に何を言われるのだろうと、京哉は内心不安になりながら彼女の言葉を待った。

椿は京哉の正面に回り込んで向き合うと、艶のあるボブヘアー。忙しなく整えた。そして、モジモジしながら両手を差し出してくる。

「私と…」

「私と?」

そこで一旦途切れると、阿須賀が椿を肘で小突いて急かす。

「はよ、言うてみ」

「私と……」

「私と……?」

またもや途切れてしまった会話に、京哉は固唾を飲んだ。

「私とけっ……」

「けっ……?」

これはいきなりプロポーズされるのかと身構えた京哉。

「私と決闘してください!!」

「まずは友達から……って、えっ!?決闘!?」

準備していた答えが的外れなものになり、ガクッと肩を落とす。

「椿は京ちゃんと闘いたいんやて」

「いや、闘いたいとか……どういうこと?」

混乱している京哉を見て、阿須賀は彼と肩を組みながら彼女から遠い位置まで移動して耳打ちした。

「椿はな、超が付くほどの天邪鬼やねん。決闘やなんや言うとるけどな、京ちゃんにコレや、コレ!」

右手と左手でハートマークを作った阿須賀。京哉は小首を傾げて言い返す。

「初対面なのにか?ちなみにいくつ?」

「今年で18や。お前ンちの嬢ちゃんと同い年やな」

未成年!と両手で顔を隠した京哉は、指の隙間から目だけを覗かせて阿須賀に尋ねる。

「何で?理由は?」

「知らん。顔やろ顔。椿は京ちゃんのコト知っとったで」

顔を合わせた覚えはないのに…と困惑した表情の京哉の肩を、阿須賀がグッと掴んだ。

「京ちゃん、今無能なんやろ?」

「無能って……」

痛い所を突かれて、シュンと肩を落とす。

「オーストリア帰るんやったら、どや?椿を護衛に付けてみぃひんか?」

護衛と言われても、ピンとこない。華奢な少女に一体何ができるというのか。

「嬢ちゃんも連れてくなら、戦力は多い方がエエやろ?」

「ま…まあね…?」

「……近々、志麻家で遺産争いやら何やらが始まるらしい。アイツの親父も血眼であっちこっち動き回って遺言書がどうの言うとるわ……」

一族の顔役を失ったというのに、残された親族は金に目が眩んでいるのだという。そんな醜い争いを見せたくない、と阿須賀は続けた。

「敵のアジト乗り込む訳やないんやろ?ちょっとの間、あの子の事預かってくれへんか?」

悲しそうに笑っていた阿須賀もまた、その醜さの渦中で跡目争いに巻き込まれている身である。そんな彼の頼みだ。京哉には断る理由は無かった。

…………………………………………………………………………………

異端の使徒達が集うニュー千代田区画の高層ビルにこの日運び込まれたのは、シェムハザの遺体であった。棺桶に入れられた彼女に歩み寄ったミゲルは、しゃがみながら十字を切って胸の前で手を組む。その隣に立つのは、ユリエルと椙浦だった。

「……彼女程の実力者でも敵わない相手だったか…キョウヤ・ウガミは…」

ミゲルは目を瞑った状態で沈黙を続けるシェムハザに目を細めながら二人に尋ねた。

「実質、3対1でしたからね…こちら不利な状況ではありました」

ユリエルは真顔でそう答えると、彼女の顔の横に白いユリの花を供えた。それに続いて椙浦も花を供える。

「いくら旋律師と同等の力を持っていたとしても、超絶技巧とやり合うのは至難の業ということだよ。まだタクト・ウガミの仕組んだロジックは解明出来ないのか?」

立ち上がったミゲルはユリエルの方に向き直りながら尋ねる。

楽団アメリカ支部長のジョセフ・アーロンから奪い取った『天照大御神』の楽譜は、異端専属の作曲家であるユリエルの手に渡り徹底的な研究が為されていた。

「何人か音楽家を捕まえてきて演奏させましたが、気が狂うばかりで異能のようなものは見受けられませんねぇ」

眉を下げて肩をすくめたユリエルに、ミゲルはそうか、と静かに返事を寄越した。

「やはり、タクト・ウガミを拘束して聞き出すのが一番手っ取り早いかと…」

続けてそう提案した彼に、ミゲルは首を横に振って否定する。

「あの男が拷問如きで秘密を喋るとは思えない。家族を人質に取ろうにも、息子はあの通りの猛者だ。あと少しで第21楽章が手に入りそうだというのに…このままでは宝の持ち腐れになってしまうな」

踵を返して棺桶から離れていったミゲルは、小脇に抱えていたスーツの上着を羽織って下階に降りる階段の方向に向かっていく。

「おでかけですか?」

ユリエルが尋ねると、彼は振り返って口元に笑みを浮かべる。

「勧誘活動さ。仲間は多い方が良いって言うだろ?」

ミゲルはシェムハザの葬儀の準備を進めるように二人に言い残して、踵を鳴らしながら階段を降りていった。

…………………………………………………………………………………

麗慈が拠点としている品川のクリニック跡には、患者衣を脱いでセーラー服を纏った双子の姿があった。京哉から遅れる事2日で退院の許可が降り、この日六本木に帰ることになったのだ。

「寂しくなっちゃいます?ボク達がいなくなったら」

「暇してんならオレ達と遊ぶか?」

キャッキャと元気な様子で麗慈に付き纏う双子達に、彼はげんなりとした表情を見せた。

「…京哉の苦労がわかった気がする」

「苦労って何だよ?おーい若乃宮ー」

二人を手で遇らった麗慈は、クリニックの外に停車した黒いワゴン車を見て病室を出て行った。

ちょうどクリニックの扉を押し開くところだった鬼頭を見て、麗慈はやっと解放されるのだと安堵の溜め息を漏らす。

「何だよ、疲れてんのか?」

「…疲れない方がおかしいだろ……アレとアレとソレの相手してんだぞ、俺は」

後を追ってきた双子をそれぞれ指差した後に、鬼頭の背後からひょっこりと顔を出した託斗を指差す麗慈。

「ソレとは何だ!」

ムスッと頬を膨らませた託斗は鬼頭の脇をすり抜けてクリニックの中に入ってきた。

「何処ほっつき回ってたんだよアンタ…」

「僕は僕なりに忙しいの!…アレ?夏冬兄弟帰っちゃうの?」

双子の方を見やった託斗は、その手荷物から二人が退院するのだと察する。

「そうなんですよ…お父様には沢山皆さんの秘密を教えていただけて、とっても感謝してます!」

「これからどうやって弄り倒そうかと思うと、楽しみで仕方ないよなー」

ねー!っと顔を見合わせるナツキとフユキを見て、麗慈は託斗を睨み付ける。すると、彼はヘラヘラと笑いながら麗慈に近寄り、耳打ちした。

「麗慈がオーストリアにいた時にさ……ごにょごにょ」

みるみる彼の顔は青くなっていき、慌てて双子の肩を掴んで引き攣った笑顔を見せる。

「……誰にも…誰にも言うなよ……」

余程人に話されたくない事をバラされてしまったのか、麗慈は彼等に懇願するような声色で忠告した。しかし、双子はというと悪魔のような笑顔でニッと笑い返した。

「暇そうだな、若乃宮」

「良かったら僕達のお家に遊びに来ませんか?」

ジリジリと詰め寄ってくる双子から距離を取ろうと後退するも、背後から託斗に肩を掴まれて阻止される。

ナツキとフユキに両腕を掴まれた状態でクリニックから拉致された麗慈は、半ば強制的にワゴン車に乗せられた。助手席と運転席に託斗と鬼頭が乗り込み、嫌がる彼の願いも叶わず車両は六本木に向けて滑らかに進み始める。

…………………………………………………………………………………

後部座席で双子に襲われている麗慈をよそに、鬼頭は助手席でニヤニヤとしている託斗に話し掛けた。

「京哉は無事に日本を発ったか?」

「うん。パトロンのジェザリックが米軍に掛け合ってくれて、チャーター機で移動中」

ほう、と相槌を打ちながら鬼頭がハンドルを切ると、後部座席の双子は瀕死状態の麗慈の両サイドにもたれ掛かりながら尋ねた。

「楽団の中で1番パトロンが多いのって誰なんだよ?」

「気になります!」

どんな結果が聞けるのだろうと期待に満ちた表情を浮かべている双子に、託斗は残念そうに肩をすくめた。

「いやー、流石の僕でも息子以外の事は知らないかな。でも、予想はできるよね」

それぞれが頭の中で予想を立てると、声を合わせて一斉にその名を口に出した。

「「「ミーア・ウィルソン」」」

全員の答えが一致し、感嘆の声が漏れる。

「あの人は楽団では珍しいちゃんとした大人だからな…」

ちゃんとしてない面々にこの瞬間も囲まれている麗慈は皮肉も込めてそう呟いた。

「でも、ちょっと真面目過ぎだよな」

「お堅いですよね、ミーアさん」

双子も彼女とは面識があるらしく、そのイメージを語る。

「そう?ああ見えて、結構可愛いところもあんだよ、彼女は」

フロントミラー越しに後部座席を見た託斗がそう答えると、三人はえぇーと意外そうに相槌を打つ。

「昔は僕を取り合って嫁とミーアがよくぶつかってたもんだよ」

「嘘はやめろよ託斗。ミーアはお前のお目付け役だっただけだろ?」

隣から鬼頭に突っ込まれてた託斗に、双子と麗慈が不信の表情を浮かべた。

「そういえば、京哉クンのお母さんも昔は旋律師だったんですよね?どんな人だったんですか?」

フユキが助手席と運転席の間から顔を出して託斗に問いかける。暫く考え込んだ様子の託斗は、少し困った様に眉を下げた。

「うーん…この話は詰まらないと思うから、やっぱやめとこうかな」

今から27年前の事。

ハンネス機関のお披露目後に発足した楽団が世界中で暗躍する一大組織へと成長し始める頃である。

その家の血を受け継いだ少年は社屋の地下に捕らえられていた。

…………………………………………………………………………………

「社長、彼が例の家の末裔です。抵抗した為、拘束しています」

そう告げられたロジャーの視線の先には、手足を縛られ床に座り込む少年の姿があった。目隠しをされ、口には布が詰められている。

「懐柔するまで拘束は外さない方が良さそうです。声で呪殺できると聞いています」

秘書の男は、調査班が調べ上げたという少年の情報をまとめた紙をロジャーに手渡した。

神道の源流から分岐し、特に呪詛・呪曲による邪神崇拝を信仰の形としている彼らは、人目につかぬ山奥の地に棲み着いていた。

平安時代より続く密教の家。女ばかりの5人きょうだいの待望の男児として産まれた彼は、物心ついた時から跡取りとしてあらゆる呪詛と呪曲について学ばされてきた。

10歳になる頃には能力を開花させ、彼の書いた曲には呪いが込められるようになったという。奏でた者、又はそれを聴いた者が死に至る曲も多々あり、周囲の人間は彼をまるで忌子のように扱う様になった。

そして、彼をそう仕立て上げた張本人である筈の両親でさえも、彼の呪術師としての能力の高さを恐れ、しまいには誰も彼に近付かなくなった。

ロジャーはピクリとも動かない少年の様子に眉を顰める。凭れかかっていた壁からズルズルと背中を滑らせた少年は、遂に床に頭をつけて仰向けの状態になった。

「……寝てるのか?」

「この状況で寝れますか?普通……」

死んでいるかもしれない、と不安になった秘書の男は牢の鍵を開けて中に入っていく。恐る恐る少年に近付き、目隠しをそっと持ち上げる。すると、グレーの瞳と目が合った瞬間に頭突きを食らわされ、秘書の男はその場に倒れ込んだ。手足を縛り付けていた紐がハラリと切れ落ちると、少年は袖の中に隠し持っていたガラス片を逆手に持ち変えて牢の外にいるロジャーに向けて襲い掛かろうとした。

しかし、少年がロジャーに触れようとした瞬間に彼の前から弾き飛ばされて鉄格子に背中を打ち付ける。ズレた目隠しの下から真っ直ぐに睨み付けてくる少年の眼差しに、ロジャーは期待した通りの逸材だと満足気に口元を緩ませた。

「反抗期か?年齢の欄に12と書いてあるが。いくら子供とはいえ、目上の人間にいきなりその態度はいただけないな」

首の後ろで結ばれた布を解き、口に詰められた布を吐き出した少年も口角を上げてニヤニヤと笑っている。そういえばドイツ語はわからないのだったと思いながら、ロジャーは次に飛びかかってきた少年の襟首を掴んで牢の中に投げ返した。それと行き違いに慌てて牢から出た秘書が震える手で鍵を閉め、再び少年を閉じ込める。

「まずはドイツ語を学ばせなければな。手配できるか?」

「…は…はい!明日には間に合わせます!」

まだ震えている秘書の肩をポンと叩いて共に歩き出したロジャーは、去り際に少年の方を一瞥した。

それが、託斗とロジャーの出会いであった。

…………………………………………………………………………………

楽団は当時、異能を習得できる優秀な音楽家の獲得に苦戦していた。音エネルギーを武力化出来る程の演奏技術があったとしても、エージェントに適合する者は稀であった。

第一、音楽家として食っていける時代に命を賭してまで旋律師になろうという奇特な人間はほぼいない。

そこで考えた楽団は、他所と同じようにオーケストラを作り演奏家を集め始めた。技術のある者だけが残るように、演奏会に出演出来る第一オーケストラとファームの第二オーケストラのカースト制度を設け、奏者達を徹底的に競わせる。そうして突出してきた精鋭を否が応でも旋律師に仕立て上げようというのだ。

そしてロジャーはもう一つ、作曲家を雇用して旋律師により音エネルギーを効率よく生み出す為の専用の曲を作らせようと考えていた。

しかし、いくら世界中を回っても合成波の生成まで加味して曲作りができる人間は一人もいなかった。

そこで考えたのが、作曲家自体を仕立て上げるというものだった。教育するとはいえ、全く作曲に疎い人間では戦力にならない。音楽的センスを持ち、物理学に精通する者。この条件を満たす人間を世界各国から集めていた。

託斗が楽団に拉致されたのは、彼の家系が特殊であった為。人死にが出る曲を書く不気味な子供がいるという噂を聞きつけ、彼の親族を皆殺しにしてまで連れて来た子供であった。

衝撃的な出会いから時は経ち、5年後。

託斗は集められた人間の中から唯一、ロジャーの求める知識と技能を身に付けた作曲家として育ち、楽団の専属となった。

ロジャーの命令でオーケストラの曲を複数書いてきた託斗は、この日初めて自分の作った曲をオーケストラが演奏する所を見に行かせてもらえることになっていた。

地下牢から出され、後ろ手に手錠で拘束されると、託斗はつまらなそうに唇を尖らす。

「僕は逃げたりしないよ。そんなに信用ならないかなぁ?」

ぶつぶつ文句を言う託斗と共に歩き出したロジャーは、真っ直ぐ前を見据えたまま彼に告げる。

「お前のその言葉に何度騙されて来たか…」

疲れた様子で託斗を地下から連れ出すと、エントランスを抜けて社屋の真正面に止まっている車の中へと託斗を放り込んで自分も隣に座った。

…………………………………………………………………………………

ドナウシュタットの川沿いの街、カイザーミューレンにある六角形のホール。以前オペラホールだった場所を楽団が第一オーケストラ用に買い取った箱物だった。

奏者達が練習中だという部屋に向かって歩いている途中、秘書の男がロジャーに耳打ちをする。

「その…彼が作った曲を聴いても問題ないのでしょうか…?人死にが出るという噂でしたし…」

「今回の曲はそういうオーダーはしていない。もし我々を裏切って呪曲に仕上げてきてるとしたら、奴はこの場に来ようとしなかっただろ?」

ロジャーの前を歩く託斗がご機嫌な様子でニコニコと笑っているのを見て、秘書の男は納得したようだった。

防音扉を開いた瞬間に、管絃楽器の音がドッと鼓膜を揺らす。しかし、彼らはロジャーの姿を確認するや否や、楽器を置いてその場に起立した。

「お待ちしておりました、社長」

指揮台に立っていた青年がロジャーに一礼する。

「今日は宜しく頼むよ、ニーチェ」

ロジャーはニーチェと呼んだ青年と握手を交わした。その様子を託斗は斜め後ろからボンヤリと眺めながら退屈そうに欠伸をしていた。

「社長…後ろの彼は?」

ニーチェが眉を顰めながら尋ねると、ロジャーは気にするなと手であしらう。そして、気の抜けるようなくしゃみをかまして鼻を啜る託斗を睨み付けてから、ニーチェの方に笑顔で尋ねた。

「聴かせてもらえるか?」

「え…えぇ…承知しました」

彼の反応が気になりながらも、ニーチェは踵を返すと指揮台の上に戻って行く。

第一オーケストラは大編成の80人に更に40人を加えた120人で構成されている。その大所帯を一人でまとめ上げているニーチェはロジャーも認めた才能のある指揮者であった。

「彼は若いが腕は確かだ。少しは期待して良いんじゃないのか?」

今にも寝落ちしそうな様子でウトウトしている託斗を小突いたロジャー。それでもつまらなそうにしている彼の様子に、隣で見ていた秘書の男は社長の逆鱗に触れるのではないかと終始ヒヤヒヤしていた。

静かなヴァイオリンの音色と共に演奏が始まる。小鳥の囀りのように軽やかなピッコロ、フルートの旋律がそれに乗り、低音部隊が入る事で音に重厚感が増した。穏やかな川の流れのようなイメージのこの曲は、託斗がロジャーから普通の曲を書けと言われて作ったものである。

難易度としては中級から上級。絶えず背後で鳴っているフルートのトリルが印象的なこの作品だが、演奏が始まってから3分後、遂に託斗は居眠りを始めてしまった。

ロジャーと秘書の拍手で目を覚ました託斗は、ずり落ちそうになっていた椅子に深く座り直すと口元に垂れていたヨダレを服の袖でゴシゴシと拭いていた。

「……どうだった?」

明らかに序盤しか聴いていなかったであろう託斗に問うロジャーの姿に、秘書の男は額に汗を滲ませている。

「えーと……52小節目ユーフォニアムがさ、あんま鳴ってないよね。その裏のトロンボーンも倍音だから音程少し見直した方が良い。第二楽章の12小節目のビオラ…あとイングリッシュホルンかな。ちょっと走ってる。で、一番ダメなのがフルート。指しっかり動いてない」

早口でベラベラと指摘すると、彼は再びコクリと寝始めてしまった。

…………………………………………………………………………………

眠りこけていた筈の見ず知らずの青年にボロボロに苦言を呈され、ニーチェを始めとしたオーケストラの面々は託斗に対して苛立った表情を見せていた。

「社長…本当に彼は何者なんですか?ちゃんと聴きもしないで…」

指揮台から降りてロジャーの前まで歩み寄ってきたニーチェは自分の育てたオーケストラを貶された様に感じたのか、納得していない表情で訴えた。

「まぁ、そういう事だ。改善の余地があるのは確かだからな、ニーチェ。引き続き頼むよ」

彼の質問には答えようとせず託斗の腕を引いて立ち上がらせると、そのままホールから出て行ってしまった。

外に出た途端にバッチリと目覚めた様子の託斗は、楽団社屋に向かう車の中でニヤニヤと笑いながらロジャーにある提案をした。

「ロジャー、第二オーケストラってどんな奴ら?野球で言うと二軍でしょ?」

「まぁ、そうなるが…何だ?興味があるのか?」

珍しく楽団内部の事情に興味を示した託斗は、その第二オーケストラを見に行きたいと言う。急遽ドナウシュタットの最北端にあるジューセンブルンに向かうように指示を受けた秘書の男は、戸惑いながらもハンドルを切った。

第二オーケストラの練習は地区の公民館を借りて行っていた。事前に来訪を知らされていなかったオーケストラのメンバーは、ロジャーの姿を見るなり酷く慌てた様子で立ち上がって挨拶をしてくる。

「社長!ご無沙汰してます!今日はどうされたんですか?」

第二オーケストラを指揮しているジェフという老爺がニコニコと笑い掛けながら白杖をついてロジャーの前に出てきた。

「爺さん、目見えないの?」

ロジャーの後ろにいた託斗が顔を出して尋ねると、ジェフは小首を傾げる。

「聞いた事ない声だね」

「聞いた事って…もしかしたら町ですれ違ってるかもしれないけど?」

託斗がニヤニヤしながら再び尋ねると、ジェフもまた愉快そうに笑った。

「いいや、人生で初めて聞いた声だ。君の声とはすれ違った事すら無いな。普段、あまり人と話さないようだね。そんな人間の声だ」

オーストリアに来てからずっと幽閉されている託斗が街に出る事は無い。人と話す機会もあまり無い事まで言い当ててしまったジェフに、思わず感嘆の声を漏らす。

「ジェフの耳は一流だ。それに、盲目になる前に指揮した曲の譜面は全て頭の中に一音たりとも逃さず記憶されている」

ロジャーからの賛辞を受けて照れ臭そうに笑ったジェフに連れられて、三人はこれから全体練習をするという大ホールに向かった。

大ホールとは名ばかりで、地元の合唱団が定期公演を行うのにちょうど良い大きさに作られた定員300名程の小さな会場だった。

…………………………………………………………………………………

合奏の時間になると続々と集まってきた第二オーケストラの面々。第一オーケストラとは違い和やかな雰囲気が漂っていた。

「ジェフさん、またあの子は遅刻って連絡ありました。合奏には間に合うとは言ってたけど…」

フルートを持った女が困り顔でジェフの前を通る時にそう伝える。それを笑顔で流したジェフは、彼らが席に着いたのを確認すると、手探りで指揮棒を掴み両手を上げた。

「今日は社長が来てるので、チューニングの音出しは最低限で」

ジェフがそう告げると、彼の合図で一斉に音出しが始まる。再度合図を出すとピタッと静かになった。

そして、ジェフが指揮棒を振り上げていざ合奏が始まろうという時に、大ホールの上手から一人の女が慌ただしく駆け込む。何かに躓いて豪快にスッ転んではその場に荷物をぶちまけた。

ホール内が静寂に包まれ、全員の視線が転んだ女の方に向く。そして、数秒後にはドッと笑いが沸き起こっていた。近くにいたパーカッションのメンバーが荷物を拾う手伝いに行き、床でうつ伏せのままの彼女を起こしてやる。

「ちょっと、シエナ……大丈夫?鼻血出てるんだけど、この子」

そう言いながらハンカチを渡したパーカッションの女は、笑いながら彼女をフルートパートの席まで送り届けた。

「大丈夫かい、シエナ?」

ジェフもクスクスと笑いながら彼女を心配していた。鼻血が止まるように顔を上に向けながら、シエナと呼ばれた女もケラケラと笑っていた。ファーストの席に座っていた男と交代して、彼女が1番観客席に近い場所につく。

その様子を客席の真ん中で見ていた託斗は、訝しげな表情でロジャーの方を向いた。

「何あのヤバい女……スカウト、仕事してんの?」

「あの娘は私が勧誘したんだ。演奏を聴けばわかる…」

へぇー、と生返事をした託斗は今度こそ始まったオーケストラの合奏に耳を傾けた。

グリーグのペールギュント第一組曲『朝』はフルートとオーボエのソロの掛け合いから始まる。リッププレートに下唇を乗せて構えたシエナが息を吹き込んだ瞬間に、会場の空気が一変した。

滑らかな運指で唄うように奏でられるフルートの音色からはグリーグが描いた砂漠の朝の情景が思い浮かぶ。

そして、彼女を唯一無二たらしめる要因は、その圧倒的な音量だ。およそ一本のフルートから鳴らせる音量ではない。音割れもせずにこれだけ綺麗で正確な音を出せる彼女は何者なのかと、託斗は興味津々に演奏に聴き入っていた。

…………………………………………………………………………………

合奏を終えロジャーとジェフが話している間に、託斗は今まさにホールから出ようとしているフルートパートの女達に声を掛けた。

「ねぇ、アイツは?さっきソロやってた変な奴」

「ああ、シエナならパーカスの片付け手伝ってるよ。腕っぷし強いんだよねーあの子」

そう言って去っていった彼女達を尻目に、踵を返した託斗は舞台上に残って後片付けをしている打楽器奏者の方を向いた。すぐに、彼らに混じってティンパニーを運んでいるシエナを発見する。

楽器を舞台袖から搬出し終えたシエナが、満足そうな表情で楽器ケースを担ぎ自分も掃けようと振り返った時だった。観客席側から2メートルはあろうかという段差を軽々と飛び越えて駆けてきた託斗と正面で鉢合わせる。

「…どちらさん?」

訝しげな表情で尋ねてきたシエナは託斗を避けて前に進もうと左に一歩寄った。すると、託斗も同じ方向に移動して通せんぼするように再び正面で対峙する。

ニヤニヤと怪しげな笑みを浮かべてシエナに躙り寄る託斗。思わず警戒して身構えた彼女が彼の口から聞かされた第一声は、その場にいた誰もが予想だにしなかった言葉であった。

「君に曲を書かせて!」

目の前に立ちはだかる得体の知れない青年から放たれた思いもよらない言葉に、シエナは目を丸くして硬直した。そして、舞台下で託斗のその発言を聞いていたロジャーも慌てて顔を上げた。

「曲って……君は作曲家か何かか~い?」

「いかにも!ねぇ、良いでしょ?」

ニコニコと笑いながら迫る託斗を不審に思って顔を顰めたシエナは、彼の背後に迫っていたロジャーに助けを求めた。

「社長ぉ~!助けてください!この子が変な事言ってきて~」

「すまないな、シエナ。気にしないでくれ」

託斗の首根っこを掴んで無理矢理連れ帰ろうとするロジャーに、彼は必死に抵抗しながら訴える。

「待ってよロジャー!あんだけ吹ける奴が僕の曲演奏したらどうなるか、興味無いの?」

「興味本位でお前の楽譜を渡すわけにはいかないだろ。旋律師でもない人間に…」

シエナはロジャーが最後に口にした旋律師という言葉が引っ掛かったようで、彼らがホールから消えるまでずっとその背中を睨み付けていた。

音エネルギーの生成において効率化を図るために重要視されるのが、音量・音程・拍節の三つである。音が大きい程生成されるエネルギーは大きくなり、正確な音程である程綺麗な音の波を生み出し、合成波は大きくなる。そして、それら二つが揃った時、自由自在に音エネルギーを操れるか否かを決めるのが拍節の正確さ…つまりリズム感である。

旋律師用に曲を書き下ろすとすれば、より早い段階で合成波が極大になるメロディラインに仕上げる必要がある。ロジャーは託斗にそれを求ていた。

「あーあ。折角良い曲書けると思ったのにさ」

車内でぶつぶつと文句を垂れて不貞腐れている託斗の手首にはふたたび手錠が嵌められていた。楽団に囚われている限り、彼に自由は許されないのだ。

「さっきも言っただろ。旋律師以外に力を持たせる訳にはいかない。危険だからだ」

「違うよね、ロジャー。楽団の専売特許にしたいから、でしょ?」

ジッと窓の外を見ながら、何故自分は曲を書かなければならないのか、その理由を探し出す為に託斗は頭の中に残る遠い日の記憶から呼び起こした。

…………………………………………………………………………………

特殊な家に産まれた事を理解したのは、物心ついてすぐの事だった。外界との接触を拒む険しい山々の合間にポツンと佇む一軒家の中でも、更に隔絶された離れで生活をしていた託斗。

決まった時間になると身の回りの世話をする為に年の離れた姉達が代わる代わる離れを訪れたが、一言も口をきいたことはない。

それ以外の時間は呪術と音楽について徹底的に仕込まれる為に費やされ、子供らしい事は何一つさせてもらえなかった。

「お前は間違いなく歴代で最も名を馳せる呪曲師になれるだろう。これからも励みなさい」

定期的に姿を現す両親には、そのような言葉で重圧をかけるだけ。彼らからは本来子が受ける筈の親の愛情などというものは微塵も与えられていなかった。

自分は家族として見做されていないのではないか、託斗はそう思うようになっていった。

8歳になったある日の事、彼は呪曲を教えに来ていた講師に問う。

「僕がすごい呪曲を書けたら、あの人達は僕を認めてくれるのかな」

離れから見る姉達と同じように、ちゃんとした家族として迎え入れてくれるのだろうか。

「それは…坊ちゃんが家の跡取りとして優秀になられれば、ご両親もお喜びになるでしょうね」

講師の答えを聞いた託斗は、その日から寝る間も惜しんで曲を書いた。

そして、1ヶ月を費やして書いた初めての長編曲。託斗がそれをピアノで披露すると、講師は驚愕した。とても8歳の子供が書けるような曲ではない。これは特別な才能の持ち主だと悟った彼は、直様託斗の両親にその曲の事を報告した。

父と母の喜ぶ姿を夢に描きながら、数日の時が経つ。しかし、待てど暮らせど彼らは離れに姿を現さない。それどころか、姉達も託斗に会いに来る事はなくなり、見たこともない使用人たちが彼女らの代わりをするようになっていた。

事故に巻き込まれて4人の姉達が全員死んでいた事を知らされたのは、それから更に1ヶ月後の事だった。

心なしかよそよそしい態度で接するようになっていた講師に、託斗は両親について何度も尋ねた。

「何で来なくなったの?あの曲、下手だった?もっと書いたら、来てくれるようになる?」

答えを渋る講師は、しつこく問う託斗に対して曖昧な返事だけを寄越す。

きっと、両親は満足していないのだ。もっと曲を書いて、望んだ子供として成長していることを示さなければならない。

託斗はまた、何ヶ月もかけて大編成の交響曲を書き上げた。

離れの中は託斗が書き散らかした五線紙で足の踏み場も無くなり、それを気味悪がった使用人達の報告で遂に両親が離れを訪れる日が来た。

「そうやって、今度は親を呪い殺すつもりか?」

父親から最初に放たれた言葉に、託斗は頭が真っ白になった。

愛されないのは姉達のせいだと、彼女らを消してしまおうと思い、最初の曲を手掛けて奏でたのだろう?

訳がわからなかった。託斗は唯、彼らに認められたい一心で曲を書いたのだ。

しかし、タイミングが悪かったのだ。託斗が最初の曲を講師に手渡したのは、姉達が事故で死亡する前日の事。

女だから跡取りになれない、そう親族から言われてきた彼女達の事を守れるのは自分達しかいないと、両親は四姉妹を異常なほど溺愛して育てていた。

そして、託斗の誕生を喜んだのは四姉妹を良く思っていなかった親族達である。望んで授かった命の筈なのに、両親の託斗に対する感情は日に日に冷めていったのだ。

「お前はこれからもそうやって人を呪い殺していく。今、この瞬間も」

それまで黙って涙していた母親は、父親と共に離れから出ていった。何とか誤解を解かなければと、託斗は彼らを追いかけたが、目の前で扉に鍵をかけられてしまう。段々小さくなる両親の背中を小窓から眺めながら呆然としていると、ふと彼らが立ち止まって踵を返した。

ドバドバとその足元に注がれたのが可燃性の液体だとわかる頃には、二人の全身は囂々と燃え盛る赤い炎に包まれていた。

…………………………………………………………………………………

姉が全員事故で死に、両親が焼身自殺で死んだ。

親族、使用人達は残された託斗の事で噂を流した。姉達に飽き足らず、両親までも呪い殺したのだと。

そして、最初に託斗の才能に気付いた講師は収拾のつかない事態に陥った事を恐れて逃亡した。

誰も寄り付かない離れの中で忌子のような扱いを受けるようになっていった託斗は、目の前で両親が焼け死ぬ様子を目の当たりにしたあの日から、完全に狂ってしまっていた。

ひたすらに曲を書き続けた。

紙とインクが無くなってからは、腕に突き刺したペン先から流れ出る自身の血で離れの壁という壁に音符を連ねた。

まだ足りない。彼らに赦され、認められるような曲を書かねばならない。

もうこの世にはいない両親が再び離れの扉を開ける日を思い描きながら、託斗はその日を迎えるまで呪曲を作り続けていた。

12歳になった夏の事。

離れの外が妙に騒がしい。託斗は外界の様子を覗ける数少ない小窓の方に駆け寄って行った。

「……燃えてる…」

4年前のあの日、両親を焼いたのと同じ激しく赤い炎が母屋を包み込んでいた。

逃げ惑う使用人や親族達が離れの前を通った時、音もなく現れた追手が彼らの背中を鋭利な刃物で突き刺して次々と殺していく様子が見えた。

そして、最後に離れの扉が蹴破られると白い燕尾服を纏った大人達が一気に雪崩れ込んできた。屋根裏に潜んでその様子を眺めていた託斗は、母屋の火事の熱で割れて頭上から降り注いできた天窓のガラス片を1つ握り袖の中に隠し持つ。

「……壁中に血で書いた楽譜…コレ、本当に12の子供がやった事ですかね?」

「無駄口叩いてないで探せ。外に出た形跡は無い。この離れのどこかに潜んでいるはずだ」

燕尾服の集団は託斗には理解できない言語で会話をしながら離れの中を荒らしていった。

そして、次の瞬間には託斗の居場所を突き止めて屋根裏に何人かがよじ登ってくる。

「僕を殺しに来たの?僕が書いた曲が人を殺しちゃうから?」

迫り来る男達を見て、目元に涙を滲ませながら後退りする託斗。もちろん、彼の日本語は通じていない。男達はオーストリアの楽団本社から派遣された旋律師達だからだ。

しかし、子供が涙しながら怯える様子に、彼らは一瞬同情し、隙を見せた。

差し出された手を払い除けた託斗が握っていたガラス片。突如自身の掌に走った痛みに目を丸くした男は、横を擦り抜ける託斗を取り逃がしてしまう。そして、床を蹴って軽々飛び上がった託斗は、天井の梁に掴まって残りの男達を去なすと、1階まで飛び降りて破られた扉の方へと走り出した。

あと数歩で外の世界に出られるという所で、託斗の意識が遠のく。常に貧血状態だった彼が急に激しく動いた所為だった。

徐々に暗くなっていく視界に最後に映り込んだのは、白い燕尾服の男達が一斉に迫り来る様子であった。

…………………………………………………………………………………

初めて、その奏者の為に曲を作りたいと思えたシエナとの出会いは、託斗にとって衝撃的だった。

しかし、旋律師ではない彼女に曲を書くことはロジャーによって禁止されてしまった。それでも、託斗は諦める事ができなかった。シエナの演奏に完全に魅入られてしまったのである。

「第二オーケストラを指揮してみたい?」

翌日、託斗から出された提案にロジャーは驚愕した。

「そう。僕が聴いた感じ第一も第二も対して実力差は無かった。そういう環境だと突出した奴って出て来ないんじゃない?実力主義ってんなら、徹底的に競わせないと」

「それはそうだが…お前が指揮する事と何の関係があるんだ?」

ロジャーがそう問うと、託斗は立ち上がって彼の元に歩み寄り鉄格子越しにニヤニヤと笑った。

「両方のオケに僕の書いた曲を演奏させて、より多くの音エネルギーを生み出した方が次の第一オケになる。判定はハンネス機関に任せればフェアでしょ?でも、ジェフは新しい曲できないから代わりに僕が棒を振らせてもらう…って感じね」

早口で捲し立てるようにそう答えた託斗。その真の目的はシエナに再会し、彼女の為の曲を書いて渡す事だった。ロジャーにはそんな託斗の考えもお見通しであったが、新戦力を得る為には新たな試みも必要だというのも理解できた。

1週間という期限付き、かつロジャーの秘書の見張り付きという条件で託斗は楽団の外に出る事を許された。それぞれのオーケストラにはロジャーから連絡を入れ、1週間後にカイザーミューレンのホールで演奏会を行う事が決まった。

託斗は秘書の男と共に第二オーケストラの拠点であるジューセンブルンを再び訪れた。彼らの下宿先として建物ごと借り入れているアパートに向かうと、入り口付近で昨日演奏していた面々と遭遇する。

「あれ?今日は社長と一緒じゃないんだ」

オーボエのソリストだった青年に声を掛けられると、託斗は眉を顰めてため息混じりに答えた。

「あんなのと始終一緒にいたら身が持たないよ。ジェフは何処?」

サラッと社長の悪口を言う託斗に苦笑いを浮かべながらも、彼はわざわざジェフの部屋まで案内してくれた。

「社長から話は聞いてるよ。いやぁ、驚いたな…君が[[rb:楽団 > ギルド]]が雇い入れた専属の作曲家だとは」

白杖をつきながら出迎えたジェフの部屋には、彼の妻が一緒に住んでいた。優しい雰囲気の老夫婦の部屋には沢山のトロフィーや賞状が飾ってあった。

「ジェフさんってもしかして、すごい人?」

部屋を見回しながら尋ねた託斗に、ジェフは照れ臭そうに笑いながら答えた。

「大したもんじゃないさ。でも音楽家で良かったと感じた瞬間は多々あるね。例えば、こんな目になっても食っていけてる事だ」

自虐を交えて笑っている彼に、お茶を持って現れた妻が溜め息をつく。

「お世話するこっちの身にもなってくださいよ、まったく…。趣味の日曜大工で起こしたアクシデントで両目とも失明したんですよ、この人ったら」

「自業自得だな!」

愉快で仲睦まじい夫婦を見て、託斗も思わず顔が綻んだ。

…………………………………………………………………………………

ジェフから引き継ぎを終えた託斗は早速オーケストラの面々に楽譜を配り始めた。題名の書かれていない初めての曲に戸惑う様子を見せる彼らに、託斗は早速初見で合奏をしてみようと公民館に集合を掛けた。

「いきなり合奏なんて大丈夫なんですか?全然まとまらないんじゃ…」

秘書の男が心配そうに声を掛けると、託斗はニヤニヤしながら踵を返す。

「まとまりを見るんじゃないよ。初見が得意な奴、やり込んで落とし込んでくる奴、色々いるからそれで見分けるんだ。天才型なのか努力型なのか。僕には時間が無いからね。全員の特性を見るには初見演奏が一番」

頃合いを見て大ホールの扉を開けると、ほぼ全員が集まって音出しをしていた。シエナの姿はまだ見えない。彼女にはまだ楽譜すら渡せていない。

「アイツは?フルートの変なの」

「シエナなら今日も遅刻。遅刻しない日の方が珍しいって」

呆れ顔で答えたフルートパートの女が肩をすくめた。ホールの壁に埋め込まれた時計を確認すると、全員揃うのは無理そうだと悟った託斗は指揮台に登って手を叩いた。

「午前中に楽譜配らせて貰ったんだけどー…今からあわせまーす。いきなりだったから打楽器は揃ってないパートあると思うけど、飛ばしちゃってね」

いきなりジェフの代わりに指揮台に立った青年の発言に、オーケストラのメンバーは動揺を隠しきれない様子だった。しかし、曲がりなりにも楽団のスカウトが集めた奏者である。全員が意を決して楽器を構えた。

そして、託斗の指揮棒が弧を描きながら最下点に到達する間際、やはりステージの上手から登場したシエナが盛大に転んで中断してしまった。

「いたたた~……あれ?ジェフさんクビになったの?ジィちゃんだったからなぁ~」

ヘラヘラと笑いながら立ち上がったシエナは、指揮台に立っている託斗を見て小首を傾げていた。

「社長からの連絡、下宿の掲示板に貼ってあったでしょ?今日から1週間は彼が第二オケの指揮者。新しい曲やるんだって」

シエナをファーストの席に誘導した同じパートの女が耳打ちする。

「新しい曲?嫌だよ面倒くさいなぁ…」

「ほら、もう初見で合奏始めるから、ね!」

バラバラになった荷物を整理してもらい、フルートをケースから出して組み立てる所までやってもらっていたシエナは、まるで介護される老人のよう。隣から楽譜を手渡されると、眉を顰めながら譜読みもせずにそれを譜面台に雑に置いた。

…………………………………………………………………………………

しかし、演奏が始まるとシエナの演奏は矢張り際立っていた。初見とは思えない位なめらかに吹く動きは、彼女が天才型なのだと裏付けていた。そして、ソロパートに入ると託斗は違和感に気付く。微妙に楽譜の指示とは違う演奏をするのだ。

初見演奏を終え、各自パート練習に戻るように指示を出した託斗は、雑な動きで貰ったばかりの楽譜を折り曲げて鞄にしまっているシエナの前に立った。

「何だね若きマエストロ君~。お姉さんは忙しいのだよ」

「お姉さんって…アンタいくつ?」

「レディーに歳を聞くもんじゃないよ、君~。22だけどね」

結局答えるのかよ、と心の中で文句を言いながら託斗は彼女に先程感じた違和感について尋ねた。

「ソロ、わざとあーやってるよね?何で?」

ピタッと動きを止めたシエナは、ニヤッと笑った。

「あれ?バレちったか~…だって、あのまま吹くのはつまんないからさぁ。っていうか、あの曲はなんていうか…注文住宅?って感じ~?」

立ち上がったシエナは顎に指を置いてトントンと叩きながら先程の合奏を思い返しているようだった。

「ハウスメーカー的には真っ白な壁紙が一番合うと思って提案したのに、奥さんの悪趣味で全面薔薇柄にさせられちゃってる内装屋さん見てるみたいでちょっと可哀想な気持ちになるっていうか~」

例えが独特過ぎるシエナの話を聞いているうちに、託斗は噴き出してしまった。ゲラゲラと笑っている彼を見て、シエナは不満そうに頬を膨らませる。

「何だよ~意見を求たのは君なんだぞ~?」

「ごめん…面白くて……でも、大体合ってるよ。アレはロジャーのオーダーで僕が書いた曲なんだ」

笑い過ぎて出てきた涙を拭きながら答える託斗に、シエナは目を見開いた。

「君が?一体いくつよ…」

「僕?僕は17歳。ちなみにあの曲書いたのは14の時」

へぇ~、天才だ~と気の抜けた声で呟いてるシエナに、託斗はまた笑いながら返す。

「アンタこそ天才だよね。読みながら演奏できるし、読んだらもう楽譜要らない」

無造作にカバンに詰められた楽譜を指差す。すると恥ずかしそうにカバンを隠したシエナが咳払いをした。

「そんな大したもんじゃないってば……社長もそうだけどさ、私の事買いかぶり過ぎ。そのさ…何だっけ…めろでぃすと?そういうのにも興味無いし…」

突然表情を暗くした彼女の様子に、何かあったのだと察した託斗。周囲にまだ人がいる事を気にした彼は、練習終わりに二人きりで会えないかと提案した。

…………………………………………………………………………………

下宿アパートの屋上は鍵が掛かっておらず、貯水槽の手前に古い金属製のベンチが一つ置いてあるだけのだだっ広い空間だった。

先にベンチの半分に腰掛けたシエナに、よく居眠りをして練習時間を寝過ごす場所だと紹介されると、託斗もそれに続いて隣に座る。

「で…まだ何を聞きたいの?」

ガムシロップを5個程投入して甘ったるく仕上げたアイスコーヒーをチビチビと飲みながらシエナが尋ねる。

「……旋律師の話。ロジャーに何て言われてるのかなって思って」

託斗の言葉を聞いて、シエナはあぁ、と矢張りその質問かという雰囲気で生返事を寄越す。

「私、ブレゲンツの出身なんだよね」

オーストリアの西端にある街で、ウィーンからはかなり離れている。

「ウチは観光客相手に演奏を披露する見世物的なのでお金を稼いでる家族でさ、私も小さい時からずっと一緒に演奏してきたんだよ」

彼女の元にロジャーが訪れたのは20歳の時だという。ウィーンの楽団でフルートを吹かないか、という誘いを受け本人よりも彼女の両親が喜んだのだという。首都のオーケストラ団員程まともな食い扶持は無いと、あまり乗り気では無いシエナを説得してロジャーに預けたのだ。

そして、実力者の彼女はいきなり第一オーケストラのコンサートミストレスにまで登り詰め、楽団から旋律師になる為の教育を受けるよう指示されたのだ。

しかし、旋律師とは何かという説明を受けた直後に一度オーケストラから脱走した。数日間逃げ回った末に結局楽団の人間に捕まってしまい、今は第二オーケストラにいるのだという。

「……だって、そんな恐ろしいもの…なりたい訳無いじゃん。音が人を殺すなんて…私にはそんな事できない。音楽って楽しいものなんじゃないの?」

虚空を見上げて呟くように言うシエナの横顔は寂しげだった。彼女は本当にただフルートを吹いていたいのだろう。

「だから、わざと遅刻してんの?ヤル気無い奴だと思われるように」

「…………そ、そうだね」

妙な間が空いて、それは彼女の怠け癖のせいだと託斗にバレる。しかし、それだけではないのだと彼は勘付いていた。

シエナにとってはこの世の中にあるどんな難曲もつまらないものなのだろう。生まれ育った故郷で家族と奏でた何でもない愉快な曲こそが、シエナにとっての楽しい音楽なのだ。

「……僕が君に曲書くって言ったのに嫌がったの、何で?」

またその事か、とシエナは困った表情でボブショートの髪を掻き上げた。

「だから、買い被りすぎだよ~私の事。気楽にゆるゆるとやってるんだから、私は~」

ヘラヘラと笑うと消灯時間が近いから戻ろうと言って立ち上がったシエナの手を咄嗟に掴んだ託斗は、真っ直ぐに彼女を見つめていた。

「じゃあ、僕が君を本気にさせたい」

時が止まったようだった。夜風が颯爽と吹き靡かせた二人の髪と揺らめくシエナの瞳に反射した月明かりだけがキラキラと動いていた。

「……良いよ。書いたら吹いてあげる。その代わり…」

シエナが何か言いかけた所で、秘書の男が汗だくになりながら屋上に登ってきた。

「タクト!ダメじゃないか勝手にウロウロしたら!社長に怒られるんだから、私が!」

グチグチと文句を言いながら近づいて来る彼を横目に、託斗は慌てて握りっぱなしだった彼女の手を離した。顔を赤くしていた託斗を見て、シエナはニヤニヤしながら去り際に言い残す。

「ウブだな、若きマエストロ。そんなんじゃ、ウィーンではモテないぞ」

「っ……何言って…」

恥ずかしさを拭い去りたい一心で何か言い返してやろうと思ったが、シエナは風のようにその場から逃げていってしまった。

…………………………………………………………………………………

次の日の練習から、シエナが遅刻しなくなったとオーケストラの中で噂になっていた。合奏に向かう時も楽しげな様子の彼女を見て、同じフルートパートの仲間達はどこかに頭を打ったのではないかと心配していたらしい。それ程までに、今までの彼女はやる気が無かったのだ。

そして、シエナが最初から練習に加わるようになるとオーケストラ全体の音質が変化した。相乗効果というやつだ。そして練習最終日に聴きに来ていたジェフも数日前より格段に上達している面々に感嘆の声を漏らしていた。

「シエナを変えたのはきっと君だね」

その日の練習終わり、託斗はジェフの部屋で話していると唐突にそう告げられた。返事に困っている彼の様子を察したジェフが笑いながら続ける。

「何をしてあげたのかわからないが、これまでの彼女は心から演奏を楽しんでいなかったんだ」

「……今は違うの…?」

訝しげに尋ねる託斗。二人きりで話したあの日がキッカケならば、自分は彼女に何をしたのだろうか。思い出して赤面しかけていると、奥の方でジェフの妻が「まぁまぁ…」と嬉しそうにニヤニヤしているのが見えて慌てて首を横に振った。

「音が変わったよ。誰かに聴かせたいと思っている人間の音だ。私にはわかる」

誰かに…と繰り返した託斗の中で何故かモヤモヤしたものが湧き上がっていた。

彼女も性格は天真爛漫で自由奔放だが、好きな男ぐらいいるのかもしれない。そんなことを考えているのがまた顔に出ていたのか、ジェフの妻のにやけ顔が更に明るくなっていて託斗は慌てて彼の部屋を出た。

部屋の外で待っていた秘書の男が慌てて彼を追いかけると、急に振り返った託斗と真正面でぶつかってしまった。

「痛たた……どうしたんだよ、急に…?」

顔を摩りながら尋ねる秘書は、託斗が珍しく真面目な表情でじっと見つめてくる様子に嫌な予感を覚えた。

「僕、変かもしれない」

「変……とは?」

両手を戦慄かせながら言語化できずに喉元で渦巻いている感情を何とか身振り手振りで伝えようとする。

「こう……なんて言うか…モヤモヤなんだけど…焦ってるというか……例えば、ある女の人がいてその人が自分の知らない誰かと仲良いかもって思ってイライラするというか…」

思い悩んだ表情でそう伝えてくる託斗を見て、秘書の男は彼の言わんとする単語が思い浮かんできた。

「…それって、変じゃなくて恋なんじゃ…」

「………恋?」

そう繰り返した託斗の顔がみるみるうちに赤くなっていく様子から、秘書の男は自分の嫌な予感が的中したのだと悟った。

…………………………………………………………………………………

カイザーミューレンの第一オーケストラホールを訪れた第二オーケストラの奏者達。自分達が与えられているものとはまるでちがう練習環境に度肝を抜かれていた。

「今日の演奏で、もしかしたらこのホールを使えるようになるのかもしれないって事だよね…?」

「頑張りたいけど緊張する……ねぇ、シエナも緊張とかする…の?あれ?」

フルートパートの女達が周囲をキョロキョロし始めているのを見て、託斗が声を掛けた。

「何かあった?」

「シエナがいないの…さっきまで後ろ歩いてたんだけど……」

他のパートのメンバーも一緒になって彼女を探し始めると、オーボエのソリストだった彼が大声で叫んだ。

「いたぞ!裏の崖の下だ!」

ホール真裏にある高さ5メートル程の切り立った崖を覗き込む。すると、うつ伏せで倒れ込んでいるシエナの姿があった。意識は無いようで呼びかけに応えない。

すぐさま崖下に飛び降りた託斗は燕尾服が汚れる事など気にも止めず、シエナの方に駆け寄っていく。彼女の肩を持って仰向けにすると、額から血を流していた。そして、脚には落下した時にできたと思われる深い傷が見える。呼吸はあるようで一先ず安心した託斗は、崖の上にいる奏者達に救急車を呼ぶように伝えた。

ふと視線を感じた託斗が顔を上げると、ホールの窓からこちらを覗いている複数の人影が一瞬見えた。

演奏会は中止となった。

搬送してきた楽器と共に蜻蛉返りした第二オーケストラの奏者達を見送った託斗は、シエナが搬送された病院に向かった。シエナは彼が到着する頃には意識を取り戻していて、病室のベッドの上でぼんやりと天井を眺めていた。

「…シエナ」

託斗が呼び掛けるが、返事は無い。近くまで行き、顔を見ながら再び声を掛けた。

「無事で良かった」

すると、ゆっくりと顔を上げた彼女と目が合う。いつもニコニコ笑っていたシエナからは想像もつかない程感情が無い表情だった。

「……良かった?何も良くないじゃん……私のせいで…演奏会無くなったんでしょ…?」

病室に待機させていた秘書の男から伝えられたらしい。

「君のせいじゃない。誰かに突き飛ばされた。違うか?」

シエナと目線を合わせて言い聞かせるように問うが、彼女は首を大きく横に振ってそれを否定した。

「私のせい!……昔一緒に第一オーケストラでフルートやってた子達に話しかけられたから…何も怪しまずについていった私が悪い」

「昔の仲間だったんだろ?怪しむ方がおかしい」

すると、シエナは遂に感情を爆発させるかのようにシーツをキツく握り締め、俯きながら叫んだ。

「自分の都合で逃げ出したの!コンミスがいきなり抜けるなんて迷惑以外のなにものでもない!第一オケ滅茶苦茶にした奴が今度は違うオケ入ってのうのうとやってんだよ?ムカつくに決まってんじゃん!」

はぁはぁと息を切らしたシエナの目からは涙が溢れていた。ぼたぼたと次から次に流れ出てはシーツに吸い込まれていく。

「……みんなと一緒に…君の曲演奏したかったんだよぉ……」

彼女は勝負に関係なく、今日仲間たちと一緒に演奏する事を楽しみにしていたのだ。この1週間、今日という日の数分間の為に全力で練習してきた仲間達と最高の思い出を作るはずだった。その機会を自分の怪我によって台無しにしてしまったのだ。

恐らく、二度とこのような機会は与えられないだろう。ロジャーが託斗に与えた時間は残り僅かなのだ。もう、何もかもが報われずに終わると諦めていた。

しかし、彼らは最後まで諦めていなかった様だ。

病院のエントランスホールに次々と運び込まれる打楽器。そして、パイプ椅子を同心円上に並べるオーケストラの面々。

病室まで迎えに来た仲間に連れられてその現場を目にした託斗とシエナは驚きと戸惑いを隠せない様子だった。すると、そこにオーボエのソリストの男がやってきた。

「入院している患者さん達に音楽を届けて元気になってもらおう……っていうテイでどうかな?」

彼の話によると、病院に掛け合ったのはロジャーであるという。演奏会中止の連絡を入れる際、第二オーケストラの奏者達が彼に懇願したそうだ。シエナが責任を感じないようにしてほしい、と。

…………………………………………………………………………………

医師にフルートの演奏ぐらいなら問題ないとお墨付きを貰い、シエナも即席ステージの中に入って演奏に加わる。

パイプ椅子の上に立った託斗が指揮棒を振るい、ヴァイオリンの弓が一斉に上下した。

流石音楽の都、入院患者達も病院のスタッフも、皆オーケストラの音楽が聞こえてくるとエントランスに集まってきて笑顔でその演奏に聴き入っている様子だった。

優雅な旋律を奏でるシエナの表情はいつも以上に明るかった。そして、託斗と視線が合うと目を細めて笑う。応えるようにして託斗も笑みを浮かべていた。

翌日の朝、再び病室を訪れた託斗の背後にはロジャーが立っていた。これから楽団に連れ戻されるのだ。

「シエナ、怪我は大丈夫かい?」

「社長~、わざわざお見舞いに来てくれるなんて思ってなかったですよぉ~」

ヘラヘラと笑っている彼女は、すっかり普段の様子に戻っていた。

「社長が昨日、病院で演奏できるようにしてくれたんですよね~。意外に優しい~」

「意外は余計だな。さて、タクト…これで心残りは無いな?」

病室に来てからじっと外を眺めている託斗に話しかけたロジャー。

秘書の男からは、期間中彼が作曲する様子は見られなかったと報告を受けていた。シエナに託斗の楽譜が渡る事は無かった。そう思って安堵していたロジャーには知る由もなかったのだ。

「日系ドイツ人なんだよね~私」

急に聞こえてきた日本語に、託斗は目を見開いた。

病院での演奏会後、彼は病室を抜け出してきたシエナと中庭に出て話していた。

「仕事の関係で小さい時にオーストリアに家族で移住したらしいんだけどさ、ウチは全員日本語喋れるんだよ~託斗もいつかおいでよ~」

ニヤニヤと笑いながら実家に招いてくれたシエナ。しかし、自由の許されない身である託斗はそんな日は訪れるのかと自分の境遇に眉を顰める。そして、託斗は先程皆で演奏したバンドスコアを取り出すと彼女に手渡した。

「ん?これはもう覚えたよ?」

「…裏に、君の為に書いた曲がある」

蛇腹状になっている楽譜の表紙を取り去ると、手書きの五線譜に流れるような筆跡でフルートの為の曲が書かれていた。シエナはサラサラと譜読みをして、一度それを閉じる。

「今、吹ける?」

託斗が尋ねると、シエナは首を横に振った。

「コレを今私が吹いちゃったら、君は社長に怒られちゃうんでしょ?私にはふさわしくないものだから」

「そんなの気にしなくて…」

そう反論しようとしたが、託斗はシエナの表情を見て口を噤んだ。彼女の目は本気だったのだ。

「会いに行くよ、託斗」

ニコリと笑ったシエナ。彼女の言葉の意味、それは自らが逃げてきた運命に立ち向かうと言う事だった。

それから半年後、シエナは旋律師として正式に楽団の人間になるのだった。

[27] Badinerie 完

0

あなたにおすすめの小説

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜

旅する書斎(☆ほしい)

ファンタジー

女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!

HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。

跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。

「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」

最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!

レオナルド先生創世記

ポルネス・フリューゲル

ファンタジー

ビッグバーンを皮切りに宇宙が誕生し、やがて展開された宇宙の背景をユーモアたっぷりにとてもこっけいなジャック・レオナルド氏のサプライズの幕開け、幕開け!

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する

namisan

ファンタジー

数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。

転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。

しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。

凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。

詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。

それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。

「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」

前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。

痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。

そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。

これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

エリクサーは不老不死の薬ではありません。~完成したエリクサーのせいで追放されましたが、隣国で色々助けてたら聖人に……ただの草使いですよ~

シロ鼬

ファンタジー

エリクサー……それは生命あるものすべてを癒し、治す薬――そう、それだけだ。

主人公、リッツはスキル『草』と持ち前の知識でついにエリクサーを完成させるが、なぜか王様に偽物と判断されてしまう。

追放され行く当てもなくなったリッツは、とりあえず大好きな草を集めていると怪我をした神獣の子に出会う。

さらには倒れた少女と出会い、疫病が発生したという隣国へ向かった。

疫病? これ飲めば治りますよ?

これは自前の薬とエリクサーを使い、聖人と呼ばれてしまった男の物語。

神様転生~うどんを食べてスローライフをしつつ、領地を豊かにしようとする話、の筈だったのですけれど~

於田縫紀

ファンタジー

大西彩花(香川県出身、享年29歳、独身)は転生直後、維持神を名乗る存在から、いきなり土地神を命じられた。目の前は砂浜と海。反対側は枯れたような色の草原と、所々にぽつんと高い山、そしてずっと向こうにも山。神の権能『全知』によると、この地を豊かにして人や動物を呼び込まなければ、私という土地神は消えてしまうらしい。

現状は乾燥の為、樹木も生えない状態で、あるのは草原と小動物位。私の土地神としての挑戦が、今始まる!

の前に、まずは衣食住を何とかしないと。衣はどうにでもなるらしいから、まずは食、次に住を。食べ物と言うと、やっぱり元うどん県人としては……

(カクヨムと小説家になろうにも、投稿しています)

(イラストにあるピンクの化物? が何かは、お話が進めば、そのうち……)

社畜のおじさん過労で死に、異世界でダンジョンマスターと なり自由に行動し、それを脅かす人間には容赦しません。

本条蒼依

ファンタジー

山本優(やまもとまさる)45歳はブラック企業に勤め、

残業、休日出勤は当たり前で、連続出勤30日目にして

遂に過労死をしてしまい、女神に異世界転移をはたす。

そして、あまりな強大な力を得て、貴族達にその身柄を

拘束させられ、地球のように束縛をされそうになり、

町から逃げ出すところから始まる。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活

シマセイ

ファンタジー

大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる