32 / 60

第二章 対決

30 煙幕

しおりを挟む

ブリッジにはすでに主だった士官たちが皆、集まっていた。ヤヨイに続きブリッジに入ったヨードルは幹部士官たちが招集された理由を知ることになった。

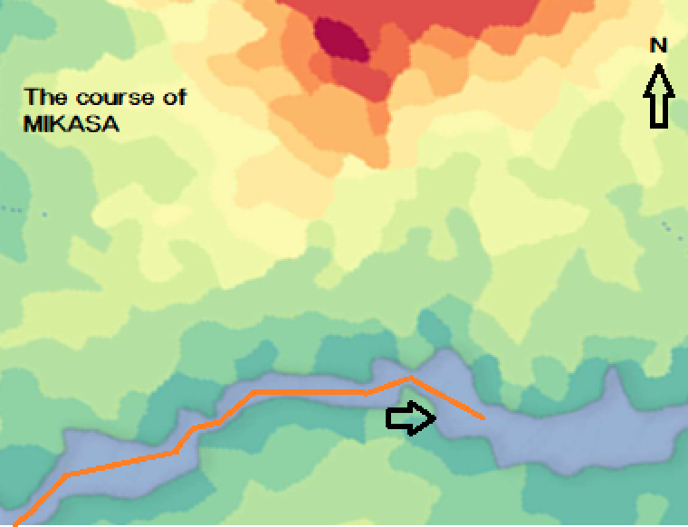

左舷10時の方向。大地の上に紫色の煙が上がっているのを認めた。

狼煙(のろし)だ!

ヨードルだけでなく、艦隊勤務の長い古参水兵たちはみな、この煙をそのように見た。帝国の艦艇が沿岸に近づくと、チナの連中はいつもこのようにして内陸部に合図を送るのだった。これもその流れだろう、と。

見る間に左舷前方11時方向の彼方にも同じ紫色の煙が上がっていくのが肉眼でも視認できた。そしてはるかその先にも、また。

「我々の接近を逓伝しているのだな」

いつの間にか、ルメイ艦長がブリッジに来ていた。

「艦長! 」

双眼鏡を覗いていた副長のチェン少佐がルメイの指示を仰ぐべく、呼びかけた。だがルメイは狼煙をじっと見つめたまま、黙っていた。

「艦長、どう思われますか。・・・本艦が取るべきオプションは!」

何らかの判断が必要と思われた。通常ならまた6海里の安全圏に出て航行を続けるだけだが、ミカサは今本来のあるべき状況にはない。片舷の推進器が破壊され、燃料も残り少ない。取るべき航路は決まっている。チナの国土スレスレに、浅い海底に船底を擦るかのようにしてただ微速で前に進むほかないのだった。その状況で敵がミカサに気付いたのだとすれば、何らかの反応が、アクションがあって然るべきだ。艦の運航の責任者として、ルメイはこの状況に直ちに反応すべきなのだ。

それでもまだルメイは黙したまま、だった。副長から双眼鏡を受け取り、その煙を見つめたまま、身じろぎもしなかった。

「副長! 君ならどうするかね?」

その場にいた皆が一斉に振り返った。カトー参謀長がゆっくりとブリッジの中ほどに進み出た。

「遠慮はいらん。君の意見が訊きたい」

最後にワワン中将が入って来た。あの会議の場での峻厳な言葉の後では、彼の姿はまるで巌(いわお)のように皆に印象された。

彼はゆっくりと司令官用のコマンダーチェアに着くと、そのまま肉眼で狼煙を見つめた。

チェン少佐は傍らのルメイを慮(おもんぱか)りつつ、意見を述べた。

「このまま予定の航路をとれば、本艦は間もなく最も狭い海峡を通過することになります。敵の攻撃オプションは限られていますが、推進機を爆破し破損させるほどの爆薬があることを考えますと最も警戒するべきは爆薬を満載した小舟による体当たり攻撃と思われます。その予防策として両舷の第一級警戒態勢と速射砲の攻撃準備を具申します!」

一同はルメイの反応に注目した。彼はなおも沈黙したままだった。

カトー参謀長はウムと頷き、長官の背後に立った。

「長官、私も副長の意見を採用すべきだと思います。宜しいでしょうか」

中将は黙って頷いた。

そして参謀長はすぐに驚くべき言葉を続けた。

「そこで重ねて進言します。第一艦隊司令部参謀長として申し上げます。旗艦ミカサの艦長であるルメイ大佐の任を一時凍結すべきです」

思わぬ発言に、その場の全員に戦慄が走った。

「推進器損傷の際の判断の遅れといい、ただいまの状況に対する反応といい、彼の艦長としての適格性に疑問を呈さざるを得ません。燃料の件もあります。そして、この非常の際です。一時副長のチェン少佐に操艦を担わせるが宜しいかと・・・」

皆、固唾をのんだ。

作戦行動中の軍艦の艦長を一時的にもせよ解任するなど、前代未聞だったからである。皆がルメイの反応と長官の口から出る言葉とに意識を集中させた。

中将はゆっくりと振り返り参謀長をまじまじと見つめた。それはミカサが進水してから今日まで実務の全てを預かっているヨードルにとって異様なほど長く、重い時間に思われた。

そして中将は大きく目を見開き、明快に、言った。

「よかろう!」

その一言で、帝国海軍の最新鋭にして最大の戦闘艦の艦長が、しかも航海中に、更迭されることが決定した。

ブリッジに、無音の衝撃が走った。

その中でただ一人、冷静に落ち着いて自分を保っていたのは他ならぬルメイだった。彼は双眼鏡を副長に返し、その肩をポンと叩いた。

「では、副長。後を頼む」

そう言って凍り付いた空気の充ちたブリッジを去っていった。

ラカ少佐が起草した電文案が参謀長に確認され、司令長官の裁可を経て通信長デービス大尉に手渡され、ヤヨイがそれを送信した。

その内容は、

・これよりミカサは帰港に向け最短コースをとってチナ領土3海里以内に接近し、ハイナン半島と続く諸島間の第一の海峡通過に向かうこと。

・もし敵の攻撃を受けた場合はこれを撃退すべく躊躇なく応戦すること。

そして次の項目も付け加えられた。

・ミカサ艦長ルメイ大佐を不明によりその任から一時解き、代わりにチェン少佐がその任を代行すること。

・以上は同時に第一艦隊全艦に発信されたこと。

「大尉、発信終わりました!」

デービス大尉はウムと頷き、ブリッジ全員に聞こえるように、

「バカロレア宛て電文、発信終了しました!」

「了解した」

参謀長が答えた。

ヨードルが艦内放送のマイクをとった。

「ブリッジより全艦に達する。これより海峡を通過する。各員一層警戒を厳とせよ!」

すでに第一種の警戒態勢が敷かれていた。加えて左右の舷側にある合計20門の副砲には準戦闘配置ともいうべき、射手が一人ずつ配置され、いざ戦闘配置がかかればすぐにも監視として舷側にいる兵員が下りて来て即応できるような体制になっていた。

戦闘配置ではないから、副砲の次弾はまだ砲側に運び込まれてはいなかった。その代わり、配膳部は左右の副砲送弾路沿いに非常糧食を載せたトロッコを押して各砲に非常食を配り回った。

その実際の総指揮を、ブリッジのヨードルが下していた。

航海長のメイヤー少佐はブリッジ後方の操作卓の横に陣取り海図を睨み、通信長のデービス大尉もヤヨイと同じく後方の操作卓の通信機に着いていた。

左舷側の艦長用コマンダーシートには副長チェン少佐が着いていた。

「進路、取り舵5度。磁方位090を志向。速度、このまま!」

チェン少佐が方位を指示した。

「取り舵5。磁方位090。アイ、サー!」

「速度、微速前進維持、アイ、サー!」

舵手とスロットルに着いた水兵がそれぞれ応じた。

ブリッジに詰めている間、下士官以下は、何が起ころうとも絶対に動揺せず、ただひたすらに忠実に、操船命令を履行するよう特に訓練されていた。

もちろん、彼らも先刻の艦長更迭劇には動揺したに違いない。だが、それを一切顔に出さず、洋上の監視と操船機器に集中していたのはさすが旗艦の乗組員だった。

ブリッジ左舷側で双眼鏡を覗いていた水兵の目に、それまで赤茶けていた左舷の大地にちらほらと低い灌木が見え始めた。

それが次第に生い茂る緑となり、海面との境に水蒸気が立ち始めた。朝靄だ。大地の先の半島の向こうにそれに続くように点々と緑の島が連なっているのが見えてきた。その半島と最初の島との間の狭い水道。ミカサのブリッジからは、それはまるで緑の双璧の回廊のように見えた。

ミカサは、静かに、海峡に入った。

風はほぼ真東の向かい風。風力は1から2の微風。

上甲板左右舷にも砲術科の手空きの水兵が立ち並び、ブリッジの上空メインマストの上にも、後部監視哨にもそれぞれ二人の信号兵が双眼鏡を構えていた。皆1000メートル以上も離れている左右対岸の木々のわずかな隙間にも目を向け、旧式の銃口や旧式の大砲の筒先などが突き出たりはしていないか、海面に張り出した緑の下に幌を被せた小舟や人影がないかと探している。

敵の貧弱な火力兵器の射程ではここまで届かないことはわかっている。だが万一がある。わずかでも目は多い方がいい。砲術長ハンター少佐と下士官までがブリッジの左右舷にそれぞれ着き、海峡の両側に双眼鏡を向けて警戒に当たっていた。ブリッジの異様な、緊張した空気が何かをしないではいられなくさせているせいかも知れない。

その空気の異様さを、ヤヨイはそのように読んだ。

来るなら早く来てくれ。いっそハデにぶっ放して早くこの緊張から解放されたい。

ミカサ将兵らの心中は程度の差こそあれ皆そのようなものだろう、と。

「海峡通過の予定時刻は?」

ブリッジはほぼ臨戦態勢をとっていた。司令部は司令長官以下参謀長とラカ少佐。そしてルメイと機関科のノビレ少佐以外の全幹部が詰めていた。

「通過完了まで約6時間を想定しています。1400には半島の向こう側の湾内に出る予定です」

参謀長の下問にコンパスを片手にしたメイヤー少佐が答えた。ブリッジ後方に掛かる壁時計は午前7時半を指していた。

参謀長はウムと頷き再び視線を前方に凝らした。ワワン中将はまったく変わらず泰然自若とした姿でコマンダーシートに着いていた。

「先任士官!」

反対側の艦長席からチェン少佐の声が上がった。

「サー!」

ヨードルが答えた。

「もし、敵が何か仕掛けてくるとすれば、幅が広い二番目の海峡よりもこちらの方が可能性が高い。ご苦労だが今一度兵たちに注意喚起を促してくれ」

すでに先ほどその放送を流したばかりだ。急に操艦を担うことになって緊張しているのだろう。ヨードルはこの年下の上司の心中を慮った。

「アイ、サー。一層の注意を呼びかけます」

そしてもう一度マイクのカフを押し、チェン少佐の命令を艦内に伝達し始めた。それを見て参謀長は満足そうに頷いた。

「デービス大尉!」

ヤヨイは傍らの通信機に着いている直属の上司に呼びかけた。

「・・・なんだよ、急に」

彼は明らかに狼狽していた。ヤヨイの声で緊張を破られたからか、またはルメイの一件がまだ後を引いていたのかもしれない。

「ちょっと、手洗いに行ってもいいですか」

大尉は怪訝そうにヤヨイを見上げ、頷いた。

「・・・いいとも」

緊迫した状況には違いない。が、まだ戦闘は行われてはいない。それに通信科はさしあたって手待ちだった。

ヤヨイはブリッジを後にし、将官用のフロアに向かった。そこには常に保安のための水兵が二人小銃を携えて警戒に当たっていた。その水兵たちに会釈し、艦長室のドアを叩いた。ブリッジから遠ざけられた彼が何をしているのか、気になったからだ。

「ヴァインライヒ少尉です」

すると中から間延びした声が聞こえた。

「・・・入れ」

ドアを開けると蓄音器が高音低音のヴァイオリンの音を奏でているのが、まず耳に入った。どこか重々しく物悲しい調べ。

Requiem æternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,・・・

主よ、無窮の安息(やすみ)を彼等に賜わり、

永久の光を彼等に輝かしめ給え。

主はシオンに於て、讃美すべきかな・・・。

ヴァイオリンの重々しい音色に続き、男女混成の合唱が耳に入った。

ラテン語だ・・・。

ルメイ大佐はデスクに肩肘ついて瞑目し、壁際の蓄音器のその音色にじっと耳を傾けていた。

「やあ、ヴァインライヒ少尉。・・・何か用かね?」

ヤヨイは答えず、俯いて見せた。

それで察したらしい。

「そうか・・・。どうも心配をかけてしまったようだな。私の様子を気に掛けて見に来てくれたというわけだな」

と勝手に解釈してくれた。

彼にはこのところの焦燥や不安げな面持ちはまったく見受けられなかった。どこか漂白されたような、何かの囚われから解放されたような、そんな印象を受けた。

「ええ。皆さん、大変にショックを受けているようです」

ルメイは再び目を閉じた。

「心に染み入る、いい曲だと思わんかね。モーツァルトだ。1000年以上前の作曲家だ。彼は38歳で亡くなるまでに数百曲もの曲を書いたそうだ。その晩年、一番最後に書いたのがこの曲らしい。書いている途中で亡くなり、あとを彼の弟子が仕上げたのだそうだ。

これは葬式の曲なのだ。『レクイエム』という名の・・・」

瞑目したまま、ルメイは呟いた。

帝国に別れを告げ、亡命しようとしている男。その手向けのつもりなのだろうか。気障(キザ)な男だ。お前のキザのために、多くの兵員がこうして命を晒しているというのに・・・。

ヤヨイは心の内を面に出さぬように努めつつ、ルメイを凝視した。

「・・・心中、お察しいたします。では・・・」

それだけ言って退出しようとした。

「・・・少尉、」

ルメイはその端正な顔を上げた。

「はい・・・」

「・・・いや、いい。わざわざ来てくれて、ありがとう」

ヤヨイは再び敬礼して艦長室を出、ブリッジに戻った。

ヴァインライヒ少尉、か・・・。

ルメイは今ドアを閉じて去っていた少女を思った。

もうすぐ彼の、ルメイの悲願が成就する。相手が、チナがどのような手段でミカサを補足するのかは彼にもわからない。だがこうして戦闘以外の目的では過去最もチナの領土近くを航行している今、その時が近づいたという予感を覚えていた。

このような、まさに接所ともいうべき時を迎えながら、明らかにルメイは高揚していた。その高揚が、夢想を産んだ。

自分の亡命にあの少女を帯同すればどうだろうか。

この最新鋭の戦艦にはあのバカロレア製の通信機も載っている。ヴァインライヒは通信機のエキスパートだ。造艦の専門家である自分とバカロレアの英知である電波の専門家がセットであれば、チナも重宝するに違いない・・・。

事実と命令とそれを遂行する強靭な意志が貴ばれる軍人に、夢想は無用だ。そもそもルメイはそれを判っていなかった。

「なぜそんな高価なものを買うのか」

小うるさい妻からの追及を逃れるため、軍艦の上に蓄音器まで持ち込むような男。その高価な機械から流れ出る陰鬱な調べは帝国への別れのために奏でたつもりではあった。だが、もしかするとそれが自分の葬送曲となるかもしれないことなどには一切考えが及んでいなかった。

自室に戻ったヤヨイは、小型通信機のスイッチを入れた。ミヒャエルやアンからの通信はなかった。

その時が刻々と近づいているのがわかった。

だが、独りになるとともすると挫けそうになる。

ミヒャエルもアンも、通信機とともにリュッツオーやヴィクトリーに乗せた真意を汲み取ってくれるだろうか。火急の時に、援けてくれるだろうか。

イザとなれば自力でやるしかない。心を励まし、ヤヨイは部屋を出て再びブリッジへ向かった。

と、上甲板下からブリッジの構造物に入るとき、艦首の方から流れて来る風の中に奇妙な匂いが含まれているのに気づいた。

「艦首前方、霧です」

ヤヨイがブリッジに飛び込むと、メインマストの監視哨に繋がる伝声管から切迫した声が漏れ出ていた。すでに右舷側の張り出しにいた砲術科の下士官が艦首方向に双眼鏡を向けていた。

「いや、あれは霧じゃないようです」

まっすぐに東に向かって伸びる海の回廊。その奥から白い煙のようなものが湧き出し、微風ながら向かい風に乗ってこちらに向かって流れてくるのが肉眼でも確認できた。

「・・・煙幕だ」

砲術長のハンター少佐が双眼鏡を覗いたまま呟いた。

左舷10時の方向。大地の上に紫色の煙が上がっているのを認めた。

狼煙(のろし)だ!

ヨードルだけでなく、艦隊勤務の長い古参水兵たちはみな、この煙をそのように見た。帝国の艦艇が沿岸に近づくと、チナの連中はいつもこのようにして内陸部に合図を送るのだった。これもその流れだろう、と。

見る間に左舷前方11時方向の彼方にも同じ紫色の煙が上がっていくのが肉眼でも視認できた。そしてはるかその先にも、また。

「我々の接近を逓伝しているのだな」

いつの間にか、ルメイ艦長がブリッジに来ていた。

「艦長! 」

双眼鏡を覗いていた副長のチェン少佐がルメイの指示を仰ぐべく、呼びかけた。だがルメイは狼煙をじっと見つめたまま、黙っていた。

「艦長、どう思われますか。・・・本艦が取るべきオプションは!」

何らかの判断が必要と思われた。通常ならまた6海里の安全圏に出て航行を続けるだけだが、ミカサは今本来のあるべき状況にはない。片舷の推進器が破壊され、燃料も残り少ない。取るべき航路は決まっている。チナの国土スレスレに、浅い海底に船底を擦るかのようにしてただ微速で前に進むほかないのだった。その状況で敵がミカサに気付いたのだとすれば、何らかの反応が、アクションがあって然るべきだ。艦の運航の責任者として、ルメイはこの状況に直ちに反応すべきなのだ。

それでもまだルメイは黙したまま、だった。副長から双眼鏡を受け取り、その煙を見つめたまま、身じろぎもしなかった。

「副長! 君ならどうするかね?」

その場にいた皆が一斉に振り返った。カトー参謀長がゆっくりとブリッジの中ほどに進み出た。

「遠慮はいらん。君の意見が訊きたい」

最後にワワン中将が入って来た。あの会議の場での峻厳な言葉の後では、彼の姿はまるで巌(いわお)のように皆に印象された。

彼はゆっくりと司令官用のコマンダーチェアに着くと、そのまま肉眼で狼煙を見つめた。

チェン少佐は傍らのルメイを慮(おもんぱか)りつつ、意見を述べた。

「このまま予定の航路をとれば、本艦は間もなく最も狭い海峡を通過することになります。敵の攻撃オプションは限られていますが、推進機を爆破し破損させるほどの爆薬があることを考えますと最も警戒するべきは爆薬を満載した小舟による体当たり攻撃と思われます。その予防策として両舷の第一級警戒態勢と速射砲の攻撃準備を具申します!」

一同はルメイの反応に注目した。彼はなおも沈黙したままだった。

カトー参謀長はウムと頷き、長官の背後に立った。

「長官、私も副長の意見を採用すべきだと思います。宜しいでしょうか」

中将は黙って頷いた。

そして参謀長はすぐに驚くべき言葉を続けた。

「そこで重ねて進言します。第一艦隊司令部参謀長として申し上げます。旗艦ミカサの艦長であるルメイ大佐の任を一時凍結すべきです」

思わぬ発言に、その場の全員に戦慄が走った。

「推進器損傷の際の判断の遅れといい、ただいまの状況に対する反応といい、彼の艦長としての適格性に疑問を呈さざるを得ません。燃料の件もあります。そして、この非常の際です。一時副長のチェン少佐に操艦を担わせるが宜しいかと・・・」

皆、固唾をのんだ。

作戦行動中の軍艦の艦長を一時的にもせよ解任するなど、前代未聞だったからである。皆がルメイの反応と長官の口から出る言葉とに意識を集中させた。

中将はゆっくりと振り返り参謀長をまじまじと見つめた。それはミカサが進水してから今日まで実務の全てを預かっているヨードルにとって異様なほど長く、重い時間に思われた。

そして中将は大きく目を見開き、明快に、言った。

「よかろう!」

その一言で、帝国海軍の最新鋭にして最大の戦闘艦の艦長が、しかも航海中に、更迭されることが決定した。

ブリッジに、無音の衝撃が走った。

その中でただ一人、冷静に落ち着いて自分を保っていたのは他ならぬルメイだった。彼は双眼鏡を副長に返し、その肩をポンと叩いた。

「では、副長。後を頼む」

そう言って凍り付いた空気の充ちたブリッジを去っていった。

ラカ少佐が起草した電文案が参謀長に確認され、司令長官の裁可を経て通信長デービス大尉に手渡され、ヤヨイがそれを送信した。

その内容は、

・これよりミカサは帰港に向け最短コースをとってチナ領土3海里以内に接近し、ハイナン半島と続く諸島間の第一の海峡通過に向かうこと。

・もし敵の攻撃を受けた場合はこれを撃退すべく躊躇なく応戦すること。

そして次の項目も付け加えられた。

・ミカサ艦長ルメイ大佐を不明によりその任から一時解き、代わりにチェン少佐がその任を代行すること。

・以上は同時に第一艦隊全艦に発信されたこと。

「大尉、発信終わりました!」

デービス大尉はウムと頷き、ブリッジ全員に聞こえるように、

「バカロレア宛て電文、発信終了しました!」

「了解した」

参謀長が答えた。

ヨードルが艦内放送のマイクをとった。

「ブリッジより全艦に達する。これより海峡を通過する。各員一層警戒を厳とせよ!」

すでに第一種の警戒態勢が敷かれていた。加えて左右の舷側にある合計20門の副砲には準戦闘配置ともいうべき、射手が一人ずつ配置され、いざ戦闘配置がかかればすぐにも監視として舷側にいる兵員が下りて来て即応できるような体制になっていた。

戦闘配置ではないから、副砲の次弾はまだ砲側に運び込まれてはいなかった。その代わり、配膳部は左右の副砲送弾路沿いに非常糧食を載せたトロッコを押して各砲に非常食を配り回った。

その実際の総指揮を、ブリッジのヨードルが下していた。

航海長のメイヤー少佐はブリッジ後方の操作卓の横に陣取り海図を睨み、通信長のデービス大尉もヤヨイと同じく後方の操作卓の通信機に着いていた。

左舷側の艦長用コマンダーシートには副長チェン少佐が着いていた。

「進路、取り舵5度。磁方位090を志向。速度、このまま!」

チェン少佐が方位を指示した。

「取り舵5。磁方位090。アイ、サー!」

「速度、微速前進維持、アイ、サー!」

舵手とスロットルに着いた水兵がそれぞれ応じた。

ブリッジに詰めている間、下士官以下は、何が起ころうとも絶対に動揺せず、ただひたすらに忠実に、操船命令を履行するよう特に訓練されていた。

もちろん、彼らも先刻の艦長更迭劇には動揺したに違いない。だが、それを一切顔に出さず、洋上の監視と操船機器に集中していたのはさすが旗艦の乗組員だった。

ブリッジ左舷側で双眼鏡を覗いていた水兵の目に、それまで赤茶けていた左舷の大地にちらほらと低い灌木が見え始めた。

それが次第に生い茂る緑となり、海面との境に水蒸気が立ち始めた。朝靄だ。大地の先の半島の向こうにそれに続くように点々と緑の島が連なっているのが見えてきた。その半島と最初の島との間の狭い水道。ミカサのブリッジからは、それはまるで緑の双璧の回廊のように見えた。

ミカサは、静かに、海峡に入った。

風はほぼ真東の向かい風。風力は1から2の微風。

上甲板左右舷にも砲術科の手空きの水兵が立ち並び、ブリッジの上空メインマストの上にも、後部監視哨にもそれぞれ二人の信号兵が双眼鏡を構えていた。皆1000メートル以上も離れている左右対岸の木々のわずかな隙間にも目を向け、旧式の銃口や旧式の大砲の筒先などが突き出たりはしていないか、海面に張り出した緑の下に幌を被せた小舟や人影がないかと探している。

敵の貧弱な火力兵器の射程ではここまで届かないことはわかっている。だが万一がある。わずかでも目は多い方がいい。砲術長ハンター少佐と下士官までがブリッジの左右舷にそれぞれ着き、海峡の両側に双眼鏡を向けて警戒に当たっていた。ブリッジの異様な、緊張した空気が何かをしないではいられなくさせているせいかも知れない。

その空気の異様さを、ヤヨイはそのように読んだ。

来るなら早く来てくれ。いっそハデにぶっ放して早くこの緊張から解放されたい。

ミカサ将兵らの心中は程度の差こそあれ皆そのようなものだろう、と。

「海峡通過の予定時刻は?」

ブリッジはほぼ臨戦態勢をとっていた。司令部は司令長官以下参謀長とラカ少佐。そしてルメイと機関科のノビレ少佐以外の全幹部が詰めていた。

「通過完了まで約6時間を想定しています。1400には半島の向こう側の湾内に出る予定です」

参謀長の下問にコンパスを片手にしたメイヤー少佐が答えた。ブリッジ後方に掛かる壁時計は午前7時半を指していた。

参謀長はウムと頷き再び視線を前方に凝らした。ワワン中将はまったく変わらず泰然自若とした姿でコマンダーシートに着いていた。

「先任士官!」

反対側の艦長席からチェン少佐の声が上がった。

「サー!」

ヨードルが答えた。

「もし、敵が何か仕掛けてくるとすれば、幅が広い二番目の海峡よりもこちらの方が可能性が高い。ご苦労だが今一度兵たちに注意喚起を促してくれ」

すでに先ほどその放送を流したばかりだ。急に操艦を担うことになって緊張しているのだろう。ヨードルはこの年下の上司の心中を慮った。

「アイ、サー。一層の注意を呼びかけます」

そしてもう一度マイクのカフを押し、チェン少佐の命令を艦内に伝達し始めた。それを見て参謀長は満足そうに頷いた。

「デービス大尉!」

ヤヨイは傍らの通信機に着いている直属の上司に呼びかけた。

「・・・なんだよ、急に」

彼は明らかに狼狽していた。ヤヨイの声で緊張を破られたからか、またはルメイの一件がまだ後を引いていたのかもしれない。

「ちょっと、手洗いに行ってもいいですか」

大尉は怪訝そうにヤヨイを見上げ、頷いた。

「・・・いいとも」

緊迫した状況には違いない。が、まだ戦闘は行われてはいない。それに通信科はさしあたって手待ちだった。

ヤヨイはブリッジを後にし、将官用のフロアに向かった。そこには常に保安のための水兵が二人小銃を携えて警戒に当たっていた。その水兵たちに会釈し、艦長室のドアを叩いた。ブリッジから遠ざけられた彼が何をしているのか、気になったからだ。

「ヴァインライヒ少尉です」

すると中から間延びした声が聞こえた。

「・・・入れ」

ドアを開けると蓄音器が高音低音のヴァイオリンの音を奏でているのが、まず耳に入った。どこか重々しく物悲しい調べ。

Requiem æternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,・・・

主よ、無窮の安息(やすみ)を彼等に賜わり、

永久の光を彼等に輝かしめ給え。

主はシオンに於て、讃美すべきかな・・・。

ヴァイオリンの重々しい音色に続き、男女混成の合唱が耳に入った。

ラテン語だ・・・。

ルメイ大佐はデスクに肩肘ついて瞑目し、壁際の蓄音器のその音色にじっと耳を傾けていた。

「やあ、ヴァインライヒ少尉。・・・何か用かね?」

ヤヨイは答えず、俯いて見せた。

それで察したらしい。

「そうか・・・。どうも心配をかけてしまったようだな。私の様子を気に掛けて見に来てくれたというわけだな」

と勝手に解釈してくれた。

彼にはこのところの焦燥や不安げな面持ちはまったく見受けられなかった。どこか漂白されたような、何かの囚われから解放されたような、そんな印象を受けた。

「ええ。皆さん、大変にショックを受けているようです」

ルメイは再び目を閉じた。

「心に染み入る、いい曲だと思わんかね。モーツァルトだ。1000年以上前の作曲家だ。彼は38歳で亡くなるまでに数百曲もの曲を書いたそうだ。その晩年、一番最後に書いたのがこの曲らしい。書いている途中で亡くなり、あとを彼の弟子が仕上げたのだそうだ。

これは葬式の曲なのだ。『レクイエム』という名の・・・」

瞑目したまま、ルメイは呟いた。

帝国に別れを告げ、亡命しようとしている男。その手向けのつもりなのだろうか。気障(キザ)な男だ。お前のキザのために、多くの兵員がこうして命を晒しているというのに・・・。

ヤヨイは心の内を面に出さぬように努めつつ、ルメイを凝視した。

「・・・心中、お察しいたします。では・・・」

それだけ言って退出しようとした。

「・・・少尉、」

ルメイはその端正な顔を上げた。

「はい・・・」

「・・・いや、いい。わざわざ来てくれて、ありがとう」

ヤヨイは再び敬礼して艦長室を出、ブリッジに戻った。

ヴァインライヒ少尉、か・・・。

ルメイは今ドアを閉じて去っていた少女を思った。

もうすぐ彼の、ルメイの悲願が成就する。相手が、チナがどのような手段でミカサを補足するのかは彼にもわからない。だがこうして戦闘以外の目的では過去最もチナの領土近くを航行している今、その時が近づいたという予感を覚えていた。

このような、まさに接所ともいうべき時を迎えながら、明らかにルメイは高揚していた。その高揚が、夢想を産んだ。

自分の亡命にあの少女を帯同すればどうだろうか。

この最新鋭の戦艦にはあのバカロレア製の通信機も載っている。ヴァインライヒは通信機のエキスパートだ。造艦の専門家である自分とバカロレアの英知である電波の専門家がセットであれば、チナも重宝するに違いない・・・。

事実と命令とそれを遂行する強靭な意志が貴ばれる軍人に、夢想は無用だ。そもそもルメイはそれを判っていなかった。

「なぜそんな高価なものを買うのか」

小うるさい妻からの追及を逃れるため、軍艦の上に蓄音器まで持ち込むような男。その高価な機械から流れ出る陰鬱な調べは帝国への別れのために奏でたつもりではあった。だが、もしかするとそれが自分の葬送曲となるかもしれないことなどには一切考えが及んでいなかった。

自室に戻ったヤヨイは、小型通信機のスイッチを入れた。ミヒャエルやアンからの通信はなかった。

その時が刻々と近づいているのがわかった。

だが、独りになるとともすると挫けそうになる。

ミヒャエルもアンも、通信機とともにリュッツオーやヴィクトリーに乗せた真意を汲み取ってくれるだろうか。火急の時に、援けてくれるだろうか。

イザとなれば自力でやるしかない。心を励まし、ヤヨイは部屋を出て再びブリッジへ向かった。

と、上甲板下からブリッジの構造物に入るとき、艦首の方から流れて来る風の中に奇妙な匂いが含まれているのに気づいた。

「艦首前方、霧です」

ヤヨイがブリッジに飛び込むと、メインマストの監視哨に繋がる伝声管から切迫した声が漏れ出ていた。すでに右舷側の張り出しにいた砲術科の下士官が艦首方向に双眼鏡を向けていた。

「いや、あれは霧じゃないようです」

まっすぐに東に向かって伸びる海の回廊。その奥から白い煙のようなものが湧き出し、微風ながら向かい風に乗ってこちらに向かって流れてくるのが肉眼でも確認できた。

「・・・煙幕だ」

砲術長のハンター少佐が双眼鏡を覗いたまま呟いた。

0

あなたにおすすめの小説

【架空戦記】狂気の空母「浅間丸」逆境戦記

糸冬

歴史・時代

開戦劈頭の真珠湾攻撃にて、日本海軍は第三次攻撃によって港湾施設と燃料タンクを破壊し、さらには米空母「エンタープライズ」を撃沈する上々の滑り出しを見せた。

それから半年が経った昭和十七年(一九四二年)六月。三菱長崎造船所第三ドックに、一隻のフネが傷ついた船体を横たえていた。

かつて、「太平洋の女王」と称された、海軍輸送船「浅間丸」である。

ドーリットル空襲によってディーゼル機関を損傷した「浅間丸」は、史実においては船体が旧式化したため凍結された計画を復活させ、特設航空母艦として蘇ろうとしていたのだった。

※過去作「炎立つ真珠湾」と世界観を共有した内容となります。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【時代小説】 黄昏夫婦

蔵屋

歴史・時代

江戸時代、東北地方の秋田藩は貧かった。

そんな中、真面目なひとりの武士がいた。同僚からは馬鹿にされていたが真面目な男であった。俸禄は低く貧しい。娘二人と実母との4人暮らし。

秋田藩での仕事は勘定方である。

仕事が終わると真っ直ぐ帰宅する。

ただひたすら日中は城中では勘定方の仕事をまじめにして、帰宅すれば論語を読んで知識を習得する。

そんな毎日であった。彼の名前は立花清左衛門。年齢は35歳。

娘は二人いて、一人はとめ15歳。もう一人は梅、8歳。

さて|黄昏《たそがれ》は、一日のうち日没直後、雲のない西の空に夕焼けの名残りの「赤さ」が残る時間帯のことを言う。「|黄昏時《たそがれどき)」。 「黄昏れる《たそがれる》」という動詞形もある。

「たそがれ」は、江戸時代になるまでは「たそかれ」といい、「たそかれどき」の略でよく知られていた。夕暮れの人の顔の識別がつかない暗さになると誰かれとなく、「そこにいるのは誰ですか」「誰そ彼(誰ですかあなたは)」とたずねる頃合いという意味で日常会話でよく使われた。

今回の私の小説のテーマはこの黄昏である。

この風習は広く日本で行われている。

「おはようさんです」「これからですか」「お晩でございます。いまお帰りですか」と尋ねられれば相手も答えざるを得ず、互いに誰であるかチェックすることでヨソ者を排除する意図があったとされている。

「たそかれ」という言葉は『万葉集』に

誰そ彼と われをな問ひそ 九月の 露に濡れつつ 君待つわれそ」

— 『万葉集』第10巻2240番

と登場するが、これは文字通り「誰ですかあなたは」という意味である。

「平安時代には『うつほ物語』に「たそかれどき」の用例が現れ、さらに『源氏物語』に

「寄りてこそ それかとも見め たそかれに ほのぼの見つる 夕顔の花」

— 『源氏物語』「夕顔」光源氏

と、現在のように「たそかれ」で時間帯を表す用例が現れる。

なおこの歌は、帖と登場人物の名「夕顔」の由来になった夕顔の歌への返歌である。

またこの言葉の比喩として、「最盛期は過ぎたが、多少は余力があり、滅亡するにはまだ早い状態」をという語句の用い方をする。

漢語「|黄昏《コウコン》」は日没後のまだ完全に暗くなっていない時刻を指す。「初昏」とも呼んでいた。十二時辰では「戌時」(午後7時から9時)に相当する。

「たそがれ」の動詞化の用法。日暮れの薄暗くなり始めるころを指して「空が黄昏れる」や、人生の盛りを過ぎ衰えるさまを表現して「黄昏た人」などのように使用されることがある。

この物語はフィクションです。登場人物、団体等実際に同じであっても一切関係ありません。

それでは、小説「黄昏夫婦」をお楽しみ下さい。

読者の皆様の何かにお役に立てれば幸いです。

作家 蔵屋日唱

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

豊臣徳川両家政務会議録 〜天下のことをだいたい決める会〜

cozy0802

歴史・時代

会議系、歴史回避コメディ。

豊臣と徳川が“なぜか共存している”少し不思議な戦国時代。

そこでは定期的に、「天下のことをだいたい決める会」という政務会議が開かれている。

議長は淀殿。補佐は徳川秀忠殿。参考意見は豊臣秀次様。

そして私は――記録係、小早川秀秋。

議題はいつも重大。

しかし結論はだいたい、

「高度な政治的判断により現状維持」。

関ヶ原の到着時期の差異も、言いにくい史実も、

すべて会議の議事録として“やさしく処理”されていく。

これは、歴史が動きそうで動かない、

両家政務会議の史実回避コメディである。

だが――

この均衡がいつまで続くのかは、誰も知らない。

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密

MisakiNonagase

青春

この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。

颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。

物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。

しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。

センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。

これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。

どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる