1 / 39

第1-1話 アウラ・リレイズ

しおりを挟む

「今から、害を撒き散らすゴミを掃除したいと思いま~す」

木の塀に囲まれた畑の中心。

赤い髪を四方八方に尖らせ、全てを睨みつけるような視線で、フレア・ブレイズが両手を広げた。

彼は殆んどの人間を下に見ている。

だって、フレアはこの国の『王』の息子なのだから――。

でも、だからって……。

僕は勇気を振り絞って言う。

「僕の作る野菜はゴミじゃない……どれも新鮮で美味しい。君だって食べてたじゃないか、フレア!!」

「うるせぇ、そんなこと思い出させんじゃねぇよ! アウラ!」

フレアは無能と蔑《さげす》む相手の作った野菜を食べたことが、よほど屈辱なのだろう。【魔法】を一切使用せずに作られた食物は汚らわしい。体内に汚物が入ったと畑に唾を吐き捨てた。

「俺はお前の顔を見たくないって何度も言ってるよなぁ?」

前回、フレアに暴行を受けた際の理由は、「街に入った」だった。野菜を売るために街に入っただけなのに、【魔法】で痛めつけられ、売るはずの野菜が踏みつぶされた。

その前は、確か横を通ったという理由で迫害された。

だから、今からされることも、僕にとっての日常だ。

フレアは、手の平を掲げて【水】を生み出す。

「お前みたいな【魔法】も使えない奴が作ったモンなんて、食う価値もない――ゴミなんだよ! 【水《ウォーター》・弾《バレット》】」

フレアの詠唱と同時に、手の平の上で水は渦巻くように踊り、僕を目掛けて真っ直ぐに飛んだ。

頬を【水】に打たれた僕は、衝撃で吹き飛ばされ尻もちを着く。

惨めな僕の姿に畑の外に集まっていたフレアの取り巻き達が手を叩いて笑う。

「こんなのも防げないなんて、ほんと、生きてる意味ないよな~。土いじりばっかしてないで、少しは【魔法】を使ってみせてくださいよ~」

フレアは言いながら、さっきよりも巨大な【水】を両手を天に掲げて生み出していく。才能に恵まれた彼の【魔力】は、子供ながらにして、大人をも凌ぐ膨大な量を所持していた。

どうやら、フレアは、この畑全てを水で侵食させるつもりのようだ。

「そんなことされたら、野菜たちは全部死んじゃうし、土も駄目になっちゃうよ!」

彼の【魔法】を止めるべく、必死に駆け寄るが、

「ぐッあ」

取り巻きの1人が放った【土《アース》・弾《バレット》】が腹部に当たり、胃の中の空気を全部吐き出し足が止まる。それどころか、無様にもひっくり返った。

「カエルみたいな声でカエルみたいに倒れやがった」

両手を開いて天を仰ぐ僕に、笑い声はピークを迎える。視線の先にはフレアが生み出す【魔法】――【水《ウォーター》・波《ウェーブ》】が、空から畑にへと降り注ぐ。

スローモーションのよう映る映像を、ただ鑑賞することしか出来なかった。

水流によって野菜たちは根ごと土から流れ、濁流となって消えていく。

僕自身も濁流に呑まれ流される。

「はっはっは。いやー、良い事すると清々しいなぁ~」

濁流に溺れる僕に聞こえたのは、気持ちよさそうに笑うフレアの声だった。

◇

「そんな……。一生懸命育てたのに……」

畑に戻ると、畑全てが泥水に埋まっていた。濁面に緑の葉が力なく浮かぶ。

嗅ぎ慣れたはずの土の匂いが、より一層変わり果てた光景を強調しているようだった。

「なんで、こんなことに……」

いや、考えるまでもない。僕は【魔法】が使えない。だから、こんな目に遭うんだ。

「僕にも【魔法】があれば――」

この畑達も酷い目に遭わなくて済んだだろうに……。

「ごめんね……」

畑と呼べなくなった土壌に頭を下げる。土の悲しげな声が聞こえてくるかのようだ。衣服が泥水を吸ったからか、身体が鉛のように重い。

とぼとぼと足を動かし家に帰った。

「ただいま……」

「おお、帰ったか!」

僕を出迎えてくれたのは、日に焼かれた黒い肌によって白い髭が輝いて見える叔父さんだった。

叔父さんの名前は、フィール・リレイズ。

両親のいない僕を引き取り、男手1人で育ててくれる畑を愛する農家だ。

白い髭に負けない眩しい笑顔を僕に向けた。

「今日は街で野菜がよく売れたわい! アウラの作った野菜は美味いと評判になっておったぞ?」

「……」

叔父の言葉はとても嬉しいはずなのに、今は素直に喜べない。

もしかしたら、フレアはその噂を聞きつけて今日の非情な行為に走ったのかも……。

「なんじゃ、どうした?」

「実はフレアが……」

僕は畑がフレアの【魔法】によって水没したことを叔父さんに話した。

叔父さんは複雑な表情を浮かべる。

ただの子供であれば文句も言えるだろうが、フレアは違う。彼は王の息子であり、次期、国王だ。

「そうか……。あの方は自分が一番じゃないと気が済まん性格じゃからの……。【アカデミー】にすら通っていないアウラが褒められるのが、気に入らなかったのじゃろうな」

「そんな理由で……」

悔しいけど、相手は王族。

【魔法】すら使えない、【アカデミー】にすら通えない僕の言葉など――きっと誰にも届くことはない。

「まあ、気にするな。畑ならまた、一から耕せば良いだけの話じゃ」

叔父さんは気にするなと豪快に笑う。

「それに【魔法】など使わなくても味に支障はない。アウラが褒められているのは事実なのじゃからな。これで、作物に必要なのは愛情だということが証明されたわけじゃ!」

叔父さんの笑顔に少し元気が出た。

「叔父さんは、いつも言ってるもんね。野菜は世界だって」

「うむ! 野菜に注いだ愛情は、食されることで人に宿る。即ち、世界そのものが畑なんじゃ!」

笑顔を絶やすことのない叔父さんには救われてばかりだ。

でも――だからこそ、これ以上迷惑は掛けられない。【魔法】が使えないからと、僕のせいで酷い経験をするのはもう沢山だ。

僕の心に――そんな思いが芽生え始めた。

◇

【魔法】を使えるようになる。

そう決意した僕は、畑を復興させる合間を縫って情報を集めることにした。

街にある図書館に出向き【魔法】に関する本を読み漁る日々が続いた。

そのお陰で分かったことがある――【魔法】を使えない理由だ。

人には生まれながらにして、体内を流れる【魔力】を【魔法】に変換するための器官が存在する。

だが、極稀にその器官を持たずに生まれてくる人がいるらしい。

「つまり、僕が【魔法】を使えないのは――この【変換器官】を持っていないから、か……」

調べて数日。

たった数日で僕がどれだけ決意しても超えられぬ壁が存在することを知った。

言われてみれば、僕は病院に行った記憶がない。きっと僕に【変換器官】がないことを知られたくないから、叔父が連れて行かなかったのだろう。

「……生まれながらにして優劣は決まっているんだ」

生まれ持った才能。

育つ環境。

どう足掻いたって変えられない。

なら、どうすれば良いのか?

答えは簡単。

自分に与えらえた役割をこなすだけ。僕の役割は、王の息子であるエリートの遊び道具。農作物を作ることすら許されない無能な人間。

「帰ろ……」

気力を失った僕は席を立つ。

図書館にいる人々は僕を見つめてひそひそと話始める。水ぼらしい僕の姿を笑っているのだろう。

これもまた、僕に与えられた役割だった。

「うん?」

滅多に来ることのない図書館。

ここに書かれた本たちも、才能によって生み出されたのだと、暗い気持ちで眺めて歩いていると、一冊の本が目に留まった。

赤い革で装飾された一冊の本。

タイトルには【願いの祠】と書かれていた。

「……なんだ、これ」

僕はなんとなしに手を伸ばし、ページを捲《めく》っていく。

書かれている内容は笑ってしまうほど信じられないことだった。

「……何でも願いを叶えてくれる祠か」

【願いの祠】と呼ばれる場所で、願いを口にすれば、【神】と呼ばれる存在が叶えてくれるという物だった。

最初は作り話の類かと思っていたが、詳細な地図が載っていた。

どうやら、王国の領域にある森の中だ。

「でも、そんなんで願いを叶えることが出来たのなら、皆、自分の願いを叶えてるよ」

こんなのは所詮、迷信だ。

僕はそう思いながらも、どうしてもこの内容が頭から離れなかった。

木の塀に囲まれた畑の中心。

赤い髪を四方八方に尖らせ、全てを睨みつけるような視線で、フレア・ブレイズが両手を広げた。

彼は殆んどの人間を下に見ている。

だって、フレアはこの国の『王』の息子なのだから――。

でも、だからって……。

僕は勇気を振り絞って言う。

「僕の作る野菜はゴミじゃない……どれも新鮮で美味しい。君だって食べてたじゃないか、フレア!!」

「うるせぇ、そんなこと思い出させんじゃねぇよ! アウラ!」

フレアは無能と蔑《さげす》む相手の作った野菜を食べたことが、よほど屈辱なのだろう。【魔法】を一切使用せずに作られた食物は汚らわしい。体内に汚物が入ったと畑に唾を吐き捨てた。

「俺はお前の顔を見たくないって何度も言ってるよなぁ?」

前回、フレアに暴行を受けた際の理由は、「街に入った」だった。野菜を売るために街に入っただけなのに、【魔法】で痛めつけられ、売るはずの野菜が踏みつぶされた。

その前は、確か横を通ったという理由で迫害された。

だから、今からされることも、僕にとっての日常だ。

フレアは、手の平を掲げて【水】を生み出す。

「お前みたいな【魔法】も使えない奴が作ったモンなんて、食う価値もない――ゴミなんだよ! 【水《ウォーター》・弾《バレット》】」

フレアの詠唱と同時に、手の平の上で水は渦巻くように踊り、僕を目掛けて真っ直ぐに飛んだ。

頬を【水】に打たれた僕は、衝撃で吹き飛ばされ尻もちを着く。

惨めな僕の姿に畑の外に集まっていたフレアの取り巻き達が手を叩いて笑う。

「こんなのも防げないなんて、ほんと、生きてる意味ないよな~。土いじりばっかしてないで、少しは【魔法】を使ってみせてくださいよ~」

フレアは言いながら、さっきよりも巨大な【水】を両手を天に掲げて生み出していく。才能に恵まれた彼の【魔力】は、子供ながらにして、大人をも凌ぐ膨大な量を所持していた。

どうやら、フレアは、この畑全てを水で侵食させるつもりのようだ。

「そんなことされたら、野菜たちは全部死んじゃうし、土も駄目になっちゃうよ!」

彼の【魔法】を止めるべく、必死に駆け寄るが、

「ぐッあ」

取り巻きの1人が放った【土《アース》・弾《バレット》】が腹部に当たり、胃の中の空気を全部吐き出し足が止まる。それどころか、無様にもひっくり返った。

「カエルみたいな声でカエルみたいに倒れやがった」

両手を開いて天を仰ぐ僕に、笑い声はピークを迎える。視線の先にはフレアが生み出す【魔法】――【水《ウォーター》・波《ウェーブ》】が、空から畑にへと降り注ぐ。

スローモーションのよう映る映像を、ただ鑑賞することしか出来なかった。

水流によって野菜たちは根ごと土から流れ、濁流となって消えていく。

僕自身も濁流に呑まれ流される。

「はっはっは。いやー、良い事すると清々しいなぁ~」

濁流に溺れる僕に聞こえたのは、気持ちよさそうに笑うフレアの声だった。

◇

「そんな……。一生懸命育てたのに……」

畑に戻ると、畑全てが泥水に埋まっていた。濁面に緑の葉が力なく浮かぶ。

嗅ぎ慣れたはずの土の匂いが、より一層変わり果てた光景を強調しているようだった。

「なんで、こんなことに……」

いや、考えるまでもない。僕は【魔法】が使えない。だから、こんな目に遭うんだ。

「僕にも【魔法】があれば――」

この畑達も酷い目に遭わなくて済んだだろうに……。

「ごめんね……」

畑と呼べなくなった土壌に頭を下げる。土の悲しげな声が聞こえてくるかのようだ。衣服が泥水を吸ったからか、身体が鉛のように重い。

とぼとぼと足を動かし家に帰った。

「ただいま……」

「おお、帰ったか!」

僕を出迎えてくれたのは、日に焼かれた黒い肌によって白い髭が輝いて見える叔父さんだった。

叔父さんの名前は、フィール・リレイズ。

両親のいない僕を引き取り、男手1人で育ててくれる畑を愛する農家だ。

白い髭に負けない眩しい笑顔を僕に向けた。

「今日は街で野菜がよく売れたわい! アウラの作った野菜は美味いと評判になっておったぞ?」

「……」

叔父の言葉はとても嬉しいはずなのに、今は素直に喜べない。

もしかしたら、フレアはその噂を聞きつけて今日の非情な行為に走ったのかも……。

「なんじゃ、どうした?」

「実はフレアが……」

僕は畑がフレアの【魔法】によって水没したことを叔父さんに話した。

叔父さんは複雑な表情を浮かべる。

ただの子供であれば文句も言えるだろうが、フレアは違う。彼は王の息子であり、次期、国王だ。

「そうか……。あの方は自分が一番じゃないと気が済まん性格じゃからの……。【アカデミー】にすら通っていないアウラが褒められるのが、気に入らなかったのじゃろうな」

「そんな理由で……」

悔しいけど、相手は王族。

【魔法】すら使えない、【アカデミー】にすら通えない僕の言葉など――きっと誰にも届くことはない。

「まあ、気にするな。畑ならまた、一から耕せば良いだけの話じゃ」

叔父さんは気にするなと豪快に笑う。

「それに【魔法】など使わなくても味に支障はない。アウラが褒められているのは事実なのじゃからな。これで、作物に必要なのは愛情だということが証明されたわけじゃ!」

叔父さんの笑顔に少し元気が出た。

「叔父さんは、いつも言ってるもんね。野菜は世界だって」

「うむ! 野菜に注いだ愛情は、食されることで人に宿る。即ち、世界そのものが畑なんじゃ!」

笑顔を絶やすことのない叔父さんには救われてばかりだ。

でも――だからこそ、これ以上迷惑は掛けられない。【魔法】が使えないからと、僕のせいで酷い経験をするのはもう沢山だ。

僕の心に――そんな思いが芽生え始めた。

◇

【魔法】を使えるようになる。

そう決意した僕は、畑を復興させる合間を縫って情報を集めることにした。

街にある図書館に出向き【魔法】に関する本を読み漁る日々が続いた。

そのお陰で分かったことがある――【魔法】を使えない理由だ。

人には生まれながらにして、体内を流れる【魔力】を【魔法】に変換するための器官が存在する。

だが、極稀にその器官を持たずに生まれてくる人がいるらしい。

「つまり、僕が【魔法】を使えないのは――この【変換器官】を持っていないから、か……」

調べて数日。

たった数日で僕がどれだけ決意しても超えられぬ壁が存在することを知った。

言われてみれば、僕は病院に行った記憶がない。きっと僕に【変換器官】がないことを知られたくないから、叔父が連れて行かなかったのだろう。

「……生まれながらにして優劣は決まっているんだ」

生まれ持った才能。

育つ環境。

どう足掻いたって変えられない。

なら、どうすれば良いのか?

答えは簡単。

自分に与えらえた役割をこなすだけ。僕の役割は、王の息子であるエリートの遊び道具。農作物を作ることすら許されない無能な人間。

「帰ろ……」

気力を失った僕は席を立つ。

図書館にいる人々は僕を見つめてひそひそと話始める。水ぼらしい僕の姿を笑っているのだろう。

これもまた、僕に与えられた役割だった。

「うん?」

滅多に来ることのない図書館。

ここに書かれた本たちも、才能によって生み出されたのだと、暗い気持ちで眺めて歩いていると、一冊の本が目に留まった。

赤い革で装飾された一冊の本。

タイトルには【願いの祠】と書かれていた。

「……なんだ、これ」

僕はなんとなしに手を伸ばし、ページを捲《めく》っていく。

書かれている内容は笑ってしまうほど信じられないことだった。

「……何でも願いを叶えてくれる祠か」

【願いの祠】と呼ばれる場所で、願いを口にすれば、【神】と呼ばれる存在が叶えてくれるという物だった。

最初は作り話の類かと思っていたが、詳細な地図が載っていた。

どうやら、王国の領域にある森の中だ。

「でも、そんなんで願いを叶えることが出来たのなら、皆、自分の願いを叶えてるよ」

こんなのは所詮、迷信だ。

僕はそう思いながらも、どうしてもこの内容が頭から離れなかった。

0

あなたにおすすめの小説

私の息子を“愛人の子の下”にすると言った夫へ──その瞬間、正妻の役目は終わりました

放浪人

恋愛

政略結婚で伯爵家に嫁いだ侯爵令嬢リディアは、愛のない夫婦関係を「正妻の務め」と割り切り、赤字だらけの領地を立て直してきた。帳簿を整え、税の徴収を正し、交易路を広げ、収穫が不安定な年には備蓄を回す――伯爵家の体裁を保ってきたのは、いつも彼女の実務だった。

だがある日、夫オスヴァルドが屋敷に連れ帰ったのは“幼馴染”の女とその息子。

「彼女は可哀想なんだ」

「この子を跡取りにする」

そして人前で、平然と言い放つ。

――「君の息子は、愛人の子の“下”で学べばいい」

その瞬間、リディアの中で何かが静かに終わった。怒鳴らない。泣かない。微笑みすら崩さない。

「承知しました。では――正妻の役目は終わりましたね」

国外追放ですか? 承りました。では、すぐに国外にテレポートします。

樋口紗夕

恋愛

公爵令嬢ヘレーネは王立魔法学園の卒業パーティーで第三王子ジークベルトから婚約破棄を宣言される。

ジークベルトの真実の愛の相手、男爵令嬢ルーシアへの嫌がらせが原因だ。

国外追放を言い渡したジークベルトに、ヘレーネは眉一つ動かさずに答えた。

「国外追放ですか? 承りました。では、すぐに国外にテレポートします」

戦場帰りの俺が隠居しようとしたら、最強の美少女たちに囲まれて逃げ場がなくなった件

さん

ファンタジー

戦場で命を削り、帝国最強部隊を率いた男――ラル。

数々の激戦を生き抜き、任務を終えた彼は、

今は辺境の地に建てられた静かな屋敷で、

わずかな安寧を求めて暮らしている……はずだった。

彼のそばには、かつて命を懸けて彼を支えた、最強の少女たち。

それぞれの立場で戦い、支え、尽くしてきた――ただ、すべてはラルのために。

今では彼の屋敷に集い、仕え、そして溺愛している。

「ラルさまさえいれば、わたくしは他に何もいりませんわ!」

「ラル様…私だけを見ていてください。誰よりも、ずっとずっと……」

「ねぇラル君、その人の名前……まだ覚えてるの?」

「ラル、そんなに気にしなくていいよ!ミアがいるから大丈夫だよねっ!」

命がけの戦場より、ヒロインたちの“甘くて圧が強い愛情”のほうが数倍キケン!?

順番待ちの寝床争奪戦、過去の恋の追及、圧バトル修羅場――

ラルの平穏な日常は、最強で一途な彼女たちに包囲されて崩壊寸前。

これは――

【過去の傷を背負い静かに生きようとする男】と

【彼を神のように慕う最強少女たち】が織りなす、

“甘くて逃げ場のない生活”の物語。

――戦場よりも生き延びるのが難しいのは、愛されすぎる日常だった。

※表紙のキャラはエリスのイメージ画です。

田舎娘、追放後に開いた小さな薬草店が国家レベルで大騒ぎになるほど大繁盛

タマ マコト

ファンタジー

【大好評につき21〜40話執筆決定!!】

田舎娘ミントは、王都の名門ローズ家で地味な使用人薬師として働いていたが、令嬢ローズマリーの嫉妬により濡れ衣を着せられ、理不尽に追放されてしまう。雨の中ひとり王都を去ったミントは、亡き祖母が残した田舎の小屋に戻り、そこで薬草店を開くことを決意。森で倒れていた謎の青年サフランを救ったことで、彼女の薬の“異常な効き目”が静かに広まりはじめ、村の小さな店《グリーンノート》へ、変化の風が吹き込み始める――。

ダンジョンを拾ったので、スキル〈ホームセンター〉で好き勝手リフォームします

ランド犬

ファンタジー

異世界に転移した佐々木悠人は、召喚でも勇者でもなかった。ただ迷い込んだ先で見つけたのは、王都を望む郊外にひっそりと口を開けるダンジョン。足を踏み入れた瞬間、発動したスキルは

――〈ホームセンター〉

壁を張り替え、部屋を増やし、畑や牧場、カフェまで作れる不可思議な力だった。

気ままに始めたリフォームは、もふもふなネコミミ獣人の少女との出会いをきっかけに、思わぬ変化を呼び始める。

拡張され続けるダンジョンの先で、悠人が作り上げる“住める迷宮”とは――?

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました

SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗

ファンタジー

不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。

不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。

14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

辺境貴族ののんびり三男は魔道具作って自由に暮らします

雪月夜狐

ファンタジー

書籍化決定しました!

(書籍化にあわせて、タイトルが変更になりました。旧題は『辺境伯家ののんびり発明家 ~異世界でマイペースに魔道具開発を楽しむ日々~』です)

壮年まで生きた前世の記憶を持ちながら、気がつくと辺境伯家の三男坊として5歳の姿で異世界に転生していたエルヴィン。彼はもともと物作りが大好きな性格で、前世の知識とこの世界の魔道具技術を組み合わせて、次々とユニークな発明を生み出していく。

辺境の地で、家族や使用人たちに役立つ便利な道具や、妹のための可愛いおもちゃ、さらには人々の生活を豊かにする新しい魔道具を作り上げていくエルヴィン。やがてその才能は周囲の人々にも認められ、彼は王都や商会での取引を通じて新しい人々と出会い、仲間とともに成長していく。

しかし、彼の心にはただの「発明家」以上の夢があった。この世界で、誰も見たことがないような道具を作り、貴族としての責任を果たしながら、人々に笑顔と便利さを届けたい——そんな野望が、彼を新たな冒険へと誘う。

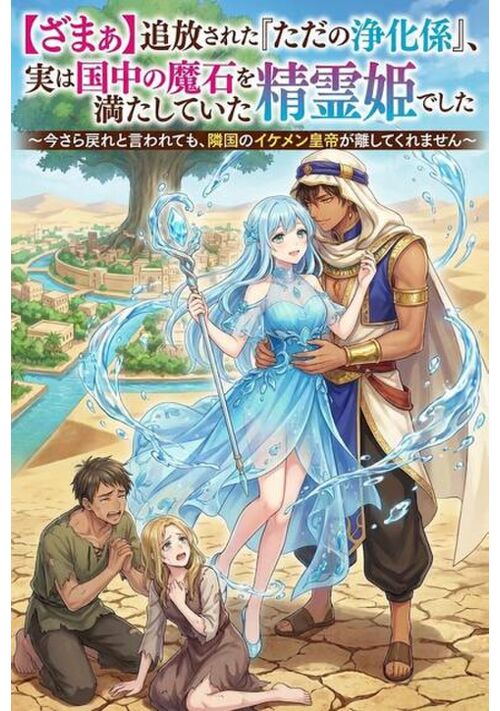

追放された『ただの浄化係』、実は国中の魔石を満たしていた精霊姫でした〜今さら戻れと言われても、隣国のイケメン皇帝が離してくれません〜

ハリネズミの肉球

ファンタジー

「おい、城の噴水が止まったぞ!?」

「街の井戸も空っぽです!」

無能な王太子による身勝手な婚約破棄。

そして不毛の砂漠が広がる隣国への追放。だが、愚かな奴らは知らなかった。主人公・ルリアが国境を越えた瞬間、祖国中の「水の魔石」がただの石ころに変わることを!

ルリアは、触れるだけで無尽蔵に水魔力を作り出す『水精霊の愛し子』。

追放先の干ばつに苦しむ隣国で、彼女がその力を使えば……不毛の土地が瞬く間に黄金のオアシスへ大進化!?

優しいイケメン皇帝に溺愛されながら、ルリアは隣国を世界一の繁栄国家へと導いていく。

一方、水が完全に枯渇し大パニックに陥る祖国。

「ルリアを連れ戻せ!」と焦る王太子に待っていたのは、かつて見下していた隣国からの圧倒的な経済・水源制裁だった——!

今、最高にスカッとする大逆転劇が幕を開ける!

※本作品は、人工知能の生成する文章の力をお借りしつつも、最終的な仕上げにあたっては著者自身の手により丁寧な加筆・修正を施した作品です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる