3 / 10

外へ

しおりを挟む

教室の後方で一浩はたしかに自分の首にナイフを突き立てた。

その場に倒れ込んだところまではわかったけれど、静かになって視線を向けてみるとそこに一浩の姿はなかったのだ。

床にあったのは灰だけで、それも一分もしない内に消えて言ってしまった。

「今のはなんだったんだ?」

一浩の体が消えていく一部始終を見ていた豊が驚愕の声を上げる。

「わからない。消えたよね?」

奈穂が一浩が立っていた場所に近づいても、そこにはなにもなかった。

あのナイフも、いつの間にか教卓の上に戻っている。

「どういうこと!? なんで一浩はいなくなったの!?」

半分パニック状態の珠美が座り込んだまま叫び声を上げる。

すぐに豊がかけつけた。

「大丈夫。きっと、大丈夫だから」

珠美を慰めながらも、豊自身もなにが起こったのか理解できないままだった。

どうして一浩の体が消えてしまったのか、わからない。

でもこの教室ではありえないことばかりが起こっているから、それを受け入れるしかなさそうだった。

「一浩は死んだ……んだよね?」

奈穂が呟くと、またチョークが空中へ浮かんだ。

3人の視線が一斉に黒板へ集まる。

カッカッと文字が書かれていく様子をかたずを飲んで見守る。

「一浩は外へ出ることができた……? どういうこと?」

書かれた文字を声にだして呼んで奈穂が首をかしげる。

黒板には確かに『一浩は外へ出ることができた』と書かれている。

「自殺すれば外に出れるってことか?」

ハッと気がついたように豊が呟く。

そうなんだろうか?

でも、外へ出ることができたという保証はどこにもない。

一浩との連絡手段はないのだから。

「千秋の言うことなんて信じられない!」

珠美が叫んで頭を抱える。

さっきよりも震えが強くなっているみたいだ。

「珠美落ち着いて。一浩は外へ出られたかも知れないけれど、私たちはまだここにいるんだから」

奈穂が時計に視線を向けると、時間はまた進み始めていた。

それを確認してひとまずホッと息を吐き出す。

一浩が罪を認めて自分を罰したから、時間が進み始めたのかも知れない。

そうなると……と、残っている珠美と豊に視線を向ける。

このふたりも同じようになにかの罪を認めて罰を受ければ外に出られるんじゃないか?

そんな風に考えたのだ。

けれどすぐに左右に頭を振ってその考えを否定した。

珠美や豊が千秋をイジメていたところなんて見たことがない。

ふたりとも真面目な生徒だからこんなところに閉じ込められる原因はないはずだ。

もちろん、自分にだって……。

じゃあ、これから先はどうすればいいんだろう?

奈穂は一浩が消えた場所をジッと見つめた。

一浩は確かに派手な生徒だった……。

☆☆☆

「やーい! お前っていつもトロいなぁ!」

それは一浩が小学校4年生の頃だった。

同級生よりも体が一回り小さな一浩は、いじられるターゲットになることが多かった。

「返してよ!」

同級生に奪われた体操着袋を奪い返そうと、必死で手をのばす。

けれど同級生と一浩は一回りも体格差があり、どれだけジャンプして見ても、伸ばされた手に掴まれている袋には届かなかった。

「チービ! そんなんだから女子と間違われるんだよ!」

よく日焼けしている同級生に対して、一浩は華奢で色白だった。

元々あまり日焼けしないタイプで、成長も遅かったことから本当に女子と間違われることも多かった。

それは一浩が一番気にしていたことだった。

今なら男だからって男らしくしていないといけないことはないんだとわかる。

だけど当時の一浩はまだ小学生で、女みたいだと言われて笑われることが悔しくて仕方なかった。

「返せよ! 返せ!!」

それでも手は届かない。

どれだけ頑張っても追いつけない。

クラスメートたちはそれを見てみんなで笑っている。

一浩が叫べば叫ぶほど、おもしろそうに笑う。

一浩の体操着袋はまるでボールみたいにあっちにこっちに投げられて、そのたびに一浩は走り回った。

「返せってば!」

両手を伸ばしてつかもうとした瞬間、今度は足をひっかけられた。

派手に転んであちこちに痛みが走る。

けれどそれを助け起こす生徒はいない。

一浩がこけた瞬間大きな笑い声が教室内に沸き起こった。

みんなが一浩を見て笑っている。

見下して、蔑んで、バカにして、笑っている。

一浩よりも小柄な女子生徒もみんなと同じように笑っていた。

この世界では強い者が勝って弱い者が負けるんだ。

それを、このときに一浩は知った。

だったら強くなってやる。

体格差なんて関係ないくらい、強くなってやる。

一浩は自力で立ち上がった。

そしてリーダーである大柄な男子生徒に向かって「うわあああ!」と声を上げながら突撃する。

不意をつかれた男子生徒はひるみ、そのまま倒れ込んでしまった。

一浩はすぐに馬乗りになって拳を作る。

ずっと笑って見ていただけの生徒たちが、今度は全員で止めに入った。

リーダーが一浩に負けそうになるのを見て慌てている。

なんで?

なんで俺が勝っちゃいけないんだ?

そんな気持ちで拳を握りしめた。

イジメのリーダーへ向けて拳を振り下ろす。

しかしそれはリーダーの友人らによって無理やり止められていた。

一浩はリーダーの生徒から引き剥がされて、罵倒を受ける。

「お前なにしてんだ!」

「今の先生に言ってやるからな!」

なんで俺が悪者になってるんだ?

元はと言えばそっちがやり始めたことじゃないか。

そう思っても言葉にはならなかった。

言ってもどうせ一浩にとって振りになるように先生にチクられるだけだ。

リーダーの男子生徒がようやく起き上がり、一浩へ向けて歩いてくる。

一浩はまた拳を握りしめるけれど、馬乗りになっていたときみたいな勇気は出なかった。

身長差で圧倒されて体がすくんだ。

次の瞬間拳を叩き込まれていたのは一浩の方だった。

それからの一浩は態度だけでも大きく見せようと必死だった。

誰にもバカにされないように、見下されないようにどんどん派手な見た目になっていく。

中学へ入学した頃にはすでにピアスを開けていて、髪の毛の色も変えていた。

当然、何度も先生に呼び出されることになったけれどそんなのは関係なかった。

自分に楯突く生徒には怒鳴り散らして言いなりにさせたし、弱そうな生徒はイジメた。

弱い者がイジメを受けるのは一浩にとっては当然のことだった。

歪んだ強さは千秋にも向けられた。

「あいつ、カンニングしてるらしいよ」

そう聞いた一浩はその言葉を鵜呑みにした。

自分ができないことをやっている千秋はすごい子なんだと、心の中で思っていた。

でもそれが裏切られた気分だった。

カンニングしていい点数を取っている千秋が楽しそうに学校へ来ていることが許せなかった。

そんな感情は湯がんだ正義感として表に現れてしまった。

千秋を許すな。

千秋は最低の人間だ。

だから……。

ある日、一浩は千秋の机にラクガキをして、イジメを開始したのだった。

☆☆☆

閉じ込められた教室内には奈穂と珠美と豊の3人が残されていた。

一浩がいなくなったことでこの空間になにか変化が起きていないか調べて見たけれど、結局なにも変化がないことがわかっただけだった。

相変わらず窓もドアも開かなくて、外に出ることはできない。

「次はどうしろっていうんだろうな?」

一通り教室内を調べ終えて豊が呟く。

「たぶん、まだ千秋のことで話せてないことがあるんじゃないかな?」

奈穂は黒板へ視線を向けて答えた。

あれから黒板の文字は増えていない。

外にも出られないということは、まだ私達にはここでやることがあるということだ。

それはきっと、一浩がした罪を償うという行為なんだろう。

「どうしてこのメンバーなんだろう」

ふと、疑問に感じたことを奈穂はそのまま口に出した。

一浩は千秋をイジメていたから選ばれたとわかったけれど、他の3人がなにをしたのかわからない。

「もしかして、イジメを加担してた?」

奈穂がふたりへ向けて聞くと珠美が顔をしかめて「そんなことするはずないでしょ」と答えた。

豊も同じようにしかめっ面をしている。

じゃあどうして選ばれてしまったんだろう。

他になにか理由があるんだろうか。

「でも、どうせ最後には死ぬってことなんじゃないのか?」

豊の問いかけに奈穂は黙り込んでしまった。

一浩が自分で自分に罰を与えるまで、時計の針は止まってしまった。

罪を告白するだけではダメだったのだ。

「それなら俺はこのまま死ぬ」

豊はそう言うと教卓へ向けて歩き出した。

「なにする気!?」

叫んだのは珠美だ。

豊を止めようとその肩に手を伸ばすけれど、届かなかった。

豊は教卓までやってくると自分からナイフを手にしたのだ。

一浩が使ったはずのそれにはなぜか血がついておらず、新品同様だった。

豊は躊躇を見せずにナイフを自分の首に突き刺そうとする。

けれどそれは寸前のところで動きを止めた。

奈穂はホッと息を吐き出す。

さすがに自分で自分の体にナイフを突き立てるなんて簡単にできることじゃない。

豊が思いとどまったのだと思った。

けれど見ているとなんだか様子がおかしいことに気がついた。

豊はナイフを握りしめたまま動かない。

その手には力が入りすぎていた震えているのだ。

「なんで……刺さらないんだ」

その言葉に奈穂も珠美も息を飲んだ。

豊は力を緩めてはいない。

本当に自分の首にナイフを刺すつもりだったんだ。

それなのに、ナイフは中で止まって動かなくなったのだ。

「なにこれ、なんで!?」

安堵したのもつかの間、珠美が混乱した声を上げる。

「豊、とにかくナイフを置いて」

奈穂が静かな声で言うと、豊はようやく諦めた様子でナイフを教卓の上に戻した。

寸前のところで止まったと思っていたけれど、豊の首筋には小さな傷跡ができていた。

「ただ自殺をするだけじゃダメってことかもしれない」

一浩のときのことを思い出すと、きっとそうだと思えた。

自殺する前に自分の罪を認めた発言をしないといけない。

じゃないと死ぬこともできないのかもしれない。

「そ、それじゃあもう朝になるまで待とうよ! こんなこと、する必要ないじゃん!」

珠美が叫ぶ。

確かに、こんなことに振り回されているくらいならなにもせずに朝が来るのを待った方がいい。

だけど、そうできない理由があった。

「朝が来るならとっくの前に来ているはずだよね?」

奈穂が時計へ視線を向ける。

時計の針は動いているはずなのに、一向に時間が進んでいない。

まるでスローモーションの部屋にいるようだった。

今の時刻は3時5分になっている。

この時計は明らかにおかしかった。

「そんな……」

珠美がまたその場に座り込んでしまった。

奈穂も、豊も椅子に座り込む。

重たい沈黙が3人にのしかかってくる。

このまま無言の中で時間だけが過ぎてくれればいいのに、それすら敵わない。

やがて豊の呼吸が荒くなっていることに気がついて奈穂が顔を上げた。

「豊、どうしたの?」

「別に……なんでもない」

答える豊の顔は真っ青で、大粒の汗を流している。

明らかに様子がおかしい。

妙な空間に長時間いたことで体調が悪くなってしまったのかもしれない。

そう思って近づいたとき、豊の首に血がついていることに気がついた。

「豊、血が……!」

奈穂の言葉に珠美も駆け寄ってきた。

「さっき、ちょっと切れてたんだ。大丈夫だと思ったけど、思ったよりも傷が深いのかもしれない」

豊は荒い呼吸を繰り返しながら言う。

「このままじゃまずいよ。出血をどうにかしないと!」

そういうものの、この教室内にはなにもない。

教科書もノートも体操着もなにもない。

珠美が弾かれたように教卓へ向かい、ナイフを手に取った。

「珠美なにするの?」

奈穂が咄嗟に声をかける。

珠美は返事をせずにナイフでスカートの裾を切り裂いた。

「これで止血して」

スカートの切れ端を受け取った豊はそれを傷口に押し当てた。

「ねぇ珠美、ちょっと」

青ざめている豊から距離を取って奈穂は気になっていたことを話しだした。

「豊がこのまま死んだりしたら、どうなると思う?」

「やだ、そんなこと考えたくない」

珠美は左右に首を振る。

気持ちはわかるけれど、今は目をそらしていてはいけない。

「一浩は千秋が言っていた手順を踏んだから外に出られたのかもしれない。でも豊は違う。死んだからって外に出られるとは思えないよ?」

奈穂の言葉に珠美がしゃくしあげた。

さっきから頬を涙が伝い落ちている。

自分でも制御できないのかそれは次から次へと流れ落ちた。

「じゃあ、豊はどうすればいいの?」

「ここにいるってことはなにか告白しないといけないことがあるはずだよ。それを、言ってもらう。そうすればきっと、豊も外へ出られるんだと思う」

「本当に? 一浩は本当に外に出られたと思う?」

その質問に奈穂は答えられなかった。

でも、今は千秋の言葉を信じる以外に方法はない。

「一浩の体は教室から消えたよね。だからきっと出られたんだと思う」

「それじゃどうして一浩は迎えに来てくれないの?」

「それは……」

きっと、ここが異空間だからだ。

現実の学校じゃないから、一浩は助けたくてもここへ来ることができずにいる。

そう、思いたかった。

それをそのまま珠美に伝えると、珠美はうつむいて左右に首を振った。

「そんなのただの都合のいい願望じゃん」

「そうだけど、でもそう思わないとやっていけないじゃん!」

「私はそんなの信じない。少しずつでも時間は進んでるんだから今のままでいい」

奈穂はまた時計に視線を移動させる。

3時6分。

全然進んでいない。

このまま朝になるのを待つことなんてできない。

ここへ来てから飲まず食わずで、トイレにだって行けていないのだ。

これほど歩みの遅い時間の中、どれだけ我慢できるかもわからない。

「珠美、どうしてさっきから否定的な意見ばかりなの?」

聞くと珠美は一瞬ギクリとしたように体を震わせた。

手の甲で涙を拭って「別に、否定的じゃないよ。こんな、わけのわからない空間だから保守的にもなるよね?」と言った。

そうなのかもしれない。

だけどさっきから会話をしていると、まるでここから出たくないようにも感じられてきてしまう。

「本当にそれだけ? 早く外へ出たいよね?」

「当たり前じゃん!」

「それなら待ってるよりも行動に移したほうがいいよね?」

珠美はまた黙り込む。

今度はムスッとした表情で腕組みをして、明らかに不機嫌そうだ。

青ざめたり泣いたり怒ったり、珠美はさっきから不安定みたいだ。

こんな場所にいるのだから仕方ないという気持ちと、なにかおかしいという気持ちが交互にせめぎ合う。

「とにかく、豊をこのままにはしておけない」

奈穂はそう言うと珠美から離れたのだった。

その場に倒れ込んだところまではわかったけれど、静かになって視線を向けてみるとそこに一浩の姿はなかったのだ。

床にあったのは灰だけで、それも一分もしない内に消えて言ってしまった。

「今のはなんだったんだ?」

一浩の体が消えていく一部始終を見ていた豊が驚愕の声を上げる。

「わからない。消えたよね?」

奈穂が一浩が立っていた場所に近づいても、そこにはなにもなかった。

あのナイフも、いつの間にか教卓の上に戻っている。

「どういうこと!? なんで一浩はいなくなったの!?」

半分パニック状態の珠美が座り込んだまま叫び声を上げる。

すぐに豊がかけつけた。

「大丈夫。きっと、大丈夫だから」

珠美を慰めながらも、豊自身もなにが起こったのか理解できないままだった。

どうして一浩の体が消えてしまったのか、わからない。

でもこの教室ではありえないことばかりが起こっているから、それを受け入れるしかなさそうだった。

「一浩は死んだ……んだよね?」

奈穂が呟くと、またチョークが空中へ浮かんだ。

3人の視線が一斉に黒板へ集まる。

カッカッと文字が書かれていく様子をかたずを飲んで見守る。

「一浩は外へ出ることができた……? どういうこと?」

書かれた文字を声にだして呼んで奈穂が首をかしげる。

黒板には確かに『一浩は外へ出ることができた』と書かれている。

「自殺すれば外に出れるってことか?」

ハッと気がついたように豊が呟く。

そうなんだろうか?

でも、外へ出ることができたという保証はどこにもない。

一浩との連絡手段はないのだから。

「千秋の言うことなんて信じられない!」

珠美が叫んで頭を抱える。

さっきよりも震えが強くなっているみたいだ。

「珠美落ち着いて。一浩は外へ出られたかも知れないけれど、私たちはまだここにいるんだから」

奈穂が時計に視線を向けると、時間はまた進み始めていた。

それを確認してひとまずホッと息を吐き出す。

一浩が罪を認めて自分を罰したから、時間が進み始めたのかも知れない。

そうなると……と、残っている珠美と豊に視線を向ける。

このふたりも同じようになにかの罪を認めて罰を受ければ外に出られるんじゃないか?

そんな風に考えたのだ。

けれどすぐに左右に頭を振ってその考えを否定した。

珠美や豊が千秋をイジメていたところなんて見たことがない。

ふたりとも真面目な生徒だからこんなところに閉じ込められる原因はないはずだ。

もちろん、自分にだって……。

じゃあ、これから先はどうすればいいんだろう?

奈穂は一浩が消えた場所をジッと見つめた。

一浩は確かに派手な生徒だった……。

☆☆☆

「やーい! お前っていつもトロいなぁ!」

それは一浩が小学校4年生の頃だった。

同級生よりも体が一回り小さな一浩は、いじられるターゲットになることが多かった。

「返してよ!」

同級生に奪われた体操着袋を奪い返そうと、必死で手をのばす。

けれど同級生と一浩は一回りも体格差があり、どれだけジャンプして見ても、伸ばされた手に掴まれている袋には届かなかった。

「チービ! そんなんだから女子と間違われるんだよ!」

よく日焼けしている同級生に対して、一浩は華奢で色白だった。

元々あまり日焼けしないタイプで、成長も遅かったことから本当に女子と間違われることも多かった。

それは一浩が一番気にしていたことだった。

今なら男だからって男らしくしていないといけないことはないんだとわかる。

だけど当時の一浩はまだ小学生で、女みたいだと言われて笑われることが悔しくて仕方なかった。

「返せよ! 返せ!!」

それでも手は届かない。

どれだけ頑張っても追いつけない。

クラスメートたちはそれを見てみんなで笑っている。

一浩が叫べば叫ぶほど、おもしろそうに笑う。

一浩の体操着袋はまるでボールみたいにあっちにこっちに投げられて、そのたびに一浩は走り回った。

「返せってば!」

両手を伸ばしてつかもうとした瞬間、今度は足をひっかけられた。

派手に転んであちこちに痛みが走る。

けれどそれを助け起こす生徒はいない。

一浩がこけた瞬間大きな笑い声が教室内に沸き起こった。

みんなが一浩を見て笑っている。

見下して、蔑んで、バカにして、笑っている。

一浩よりも小柄な女子生徒もみんなと同じように笑っていた。

この世界では強い者が勝って弱い者が負けるんだ。

それを、このときに一浩は知った。

だったら強くなってやる。

体格差なんて関係ないくらい、強くなってやる。

一浩は自力で立ち上がった。

そしてリーダーである大柄な男子生徒に向かって「うわあああ!」と声を上げながら突撃する。

不意をつかれた男子生徒はひるみ、そのまま倒れ込んでしまった。

一浩はすぐに馬乗りになって拳を作る。

ずっと笑って見ていただけの生徒たちが、今度は全員で止めに入った。

リーダーが一浩に負けそうになるのを見て慌てている。

なんで?

なんで俺が勝っちゃいけないんだ?

そんな気持ちで拳を握りしめた。

イジメのリーダーへ向けて拳を振り下ろす。

しかしそれはリーダーの友人らによって無理やり止められていた。

一浩はリーダーの生徒から引き剥がされて、罵倒を受ける。

「お前なにしてんだ!」

「今の先生に言ってやるからな!」

なんで俺が悪者になってるんだ?

元はと言えばそっちがやり始めたことじゃないか。

そう思っても言葉にはならなかった。

言ってもどうせ一浩にとって振りになるように先生にチクられるだけだ。

リーダーの男子生徒がようやく起き上がり、一浩へ向けて歩いてくる。

一浩はまた拳を握りしめるけれど、馬乗りになっていたときみたいな勇気は出なかった。

身長差で圧倒されて体がすくんだ。

次の瞬間拳を叩き込まれていたのは一浩の方だった。

それからの一浩は態度だけでも大きく見せようと必死だった。

誰にもバカにされないように、見下されないようにどんどん派手な見た目になっていく。

中学へ入学した頃にはすでにピアスを開けていて、髪の毛の色も変えていた。

当然、何度も先生に呼び出されることになったけれどそんなのは関係なかった。

自分に楯突く生徒には怒鳴り散らして言いなりにさせたし、弱そうな生徒はイジメた。

弱い者がイジメを受けるのは一浩にとっては当然のことだった。

歪んだ強さは千秋にも向けられた。

「あいつ、カンニングしてるらしいよ」

そう聞いた一浩はその言葉を鵜呑みにした。

自分ができないことをやっている千秋はすごい子なんだと、心の中で思っていた。

でもそれが裏切られた気分だった。

カンニングしていい点数を取っている千秋が楽しそうに学校へ来ていることが許せなかった。

そんな感情は湯がんだ正義感として表に現れてしまった。

千秋を許すな。

千秋は最低の人間だ。

だから……。

ある日、一浩は千秋の机にラクガキをして、イジメを開始したのだった。

☆☆☆

閉じ込められた教室内には奈穂と珠美と豊の3人が残されていた。

一浩がいなくなったことでこの空間になにか変化が起きていないか調べて見たけれど、結局なにも変化がないことがわかっただけだった。

相変わらず窓もドアも開かなくて、外に出ることはできない。

「次はどうしろっていうんだろうな?」

一通り教室内を調べ終えて豊が呟く。

「たぶん、まだ千秋のことで話せてないことがあるんじゃないかな?」

奈穂は黒板へ視線を向けて答えた。

あれから黒板の文字は増えていない。

外にも出られないということは、まだ私達にはここでやることがあるということだ。

それはきっと、一浩がした罪を償うという行為なんだろう。

「どうしてこのメンバーなんだろう」

ふと、疑問に感じたことを奈穂はそのまま口に出した。

一浩は千秋をイジメていたから選ばれたとわかったけれど、他の3人がなにをしたのかわからない。

「もしかして、イジメを加担してた?」

奈穂がふたりへ向けて聞くと珠美が顔をしかめて「そんなことするはずないでしょ」と答えた。

豊も同じようにしかめっ面をしている。

じゃあどうして選ばれてしまったんだろう。

他になにか理由があるんだろうか。

「でも、どうせ最後には死ぬってことなんじゃないのか?」

豊の問いかけに奈穂は黙り込んでしまった。

一浩が自分で自分に罰を与えるまで、時計の針は止まってしまった。

罪を告白するだけではダメだったのだ。

「それなら俺はこのまま死ぬ」

豊はそう言うと教卓へ向けて歩き出した。

「なにする気!?」

叫んだのは珠美だ。

豊を止めようとその肩に手を伸ばすけれど、届かなかった。

豊は教卓までやってくると自分からナイフを手にしたのだ。

一浩が使ったはずのそれにはなぜか血がついておらず、新品同様だった。

豊は躊躇を見せずにナイフを自分の首に突き刺そうとする。

けれどそれは寸前のところで動きを止めた。

奈穂はホッと息を吐き出す。

さすがに自分で自分の体にナイフを突き立てるなんて簡単にできることじゃない。

豊が思いとどまったのだと思った。

けれど見ているとなんだか様子がおかしいことに気がついた。

豊はナイフを握りしめたまま動かない。

その手には力が入りすぎていた震えているのだ。

「なんで……刺さらないんだ」

その言葉に奈穂も珠美も息を飲んだ。

豊は力を緩めてはいない。

本当に自分の首にナイフを刺すつもりだったんだ。

それなのに、ナイフは中で止まって動かなくなったのだ。

「なにこれ、なんで!?」

安堵したのもつかの間、珠美が混乱した声を上げる。

「豊、とにかくナイフを置いて」

奈穂が静かな声で言うと、豊はようやく諦めた様子でナイフを教卓の上に戻した。

寸前のところで止まったと思っていたけれど、豊の首筋には小さな傷跡ができていた。

「ただ自殺をするだけじゃダメってことかもしれない」

一浩のときのことを思い出すと、きっとそうだと思えた。

自殺する前に自分の罪を認めた発言をしないといけない。

じゃないと死ぬこともできないのかもしれない。

「そ、それじゃあもう朝になるまで待とうよ! こんなこと、する必要ないじゃん!」

珠美が叫ぶ。

確かに、こんなことに振り回されているくらいならなにもせずに朝が来るのを待った方がいい。

だけど、そうできない理由があった。

「朝が来るならとっくの前に来ているはずだよね?」

奈穂が時計へ視線を向ける。

時計の針は動いているはずなのに、一向に時間が進んでいない。

まるでスローモーションの部屋にいるようだった。

今の時刻は3時5分になっている。

この時計は明らかにおかしかった。

「そんな……」

珠美がまたその場に座り込んでしまった。

奈穂も、豊も椅子に座り込む。

重たい沈黙が3人にのしかかってくる。

このまま無言の中で時間だけが過ぎてくれればいいのに、それすら敵わない。

やがて豊の呼吸が荒くなっていることに気がついて奈穂が顔を上げた。

「豊、どうしたの?」

「別に……なんでもない」

答える豊の顔は真っ青で、大粒の汗を流している。

明らかに様子がおかしい。

妙な空間に長時間いたことで体調が悪くなってしまったのかもしれない。

そう思って近づいたとき、豊の首に血がついていることに気がついた。

「豊、血が……!」

奈穂の言葉に珠美も駆け寄ってきた。

「さっき、ちょっと切れてたんだ。大丈夫だと思ったけど、思ったよりも傷が深いのかもしれない」

豊は荒い呼吸を繰り返しながら言う。

「このままじゃまずいよ。出血をどうにかしないと!」

そういうものの、この教室内にはなにもない。

教科書もノートも体操着もなにもない。

珠美が弾かれたように教卓へ向かい、ナイフを手に取った。

「珠美なにするの?」

奈穂が咄嗟に声をかける。

珠美は返事をせずにナイフでスカートの裾を切り裂いた。

「これで止血して」

スカートの切れ端を受け取った豊はそれを傷口に押し当てた。

「ねぇ珠美、ちょっと」

青ざめている豊から距離を取って奈穂は気になっていたことを話しだした。

「豊がこのまま死んだりしたら、どうなると思う?」

「やだ、そんなこと考えたくない」

珠美は左右に首を振る。

気持ちはわかるけれど、今は目をそらしていてはいけない。

「一浩は千秋が言っていた手順を踏んだから外に出られたのかもしれない。でも豊は違う。死んだからって外に出られるとは思えないよ?」

奈穂の言葉に珠美がしゃくしあげた。

さっきから頬を涙が伝い落ちている。

自分でも制御できないのかそれは次から次へと流れ落ちた。

「じゃあ、豊はどうすればいいの?」

「ここにいるってことはなにか告白しないといけないことがあるはずだよ。それを、言ってもらう。そうすればきっと、豊も外へ出られるんだと思う」

「本当に? 一浩は本当に外に出られたと思う?」

その質問に奈穂は答えられなかった。

でも、今は千秋の言葉を信じる以外に方法はない。

「一浩の体は教室から消えたよね。だからきっと出られたんだと思う」

「それじゃどうして一浩は迎えに来てくれないの?」

「それは……」

きっと、ここが異空間だからだ。

現実の学校じゃないから、一浩は助けたくてもここへ来ることができずにいる。

そう、思いたかった。

それをそのまま珠美に伝えると、珠美はうつむいて左右に首を振った。

「そんなのただの都合のいい願望じゃん」

「そうだけど、でもそう思わないとやっていけないじゃん!」

「私はそんなの信じない。少しずつでも時間は進んでるんだから今のままでいい」

奈穂はまた時計に視線を移動させる。

3時6分。

全然進んでいない。

このまま朝になるのを待つことなんてできない。

ここへ来てから飲まず食わずで、トイレにだって行けていないのだ。

これほど歩みの遅い時間の中、どれだけ我慢できるかもわからない。

「珠美、どうしてさっきから否定的な意見ばかりなの?」

聞くと珠美は一瞬ギクリとしたように体を震わせた。

手の甲で涙を拭って「別に、否定的じゃないよ。こんな、わけのわからない空間だから保守的にもなるよね?」と言った。

そうなのかもしれない。

だけどさっきから会話をしていると、まるでここから出たくないようにも感じられてきてしまう。

「本当にそれだけ? 早く外へ出たいよね?」

「当たり前じゃん!」

「それなら待ってるよりも行動に移したほうがいいよね?」

珠美はまた黙り込む。

今度はムスッとした表情で腕組みをして、明らかに不機嫌そうだ。

青ざめたり泣いたり怒ったり、珠美はさっきから不安定みたいだ。

こんな場所にいるのだから仕方ないという気持ちと、なにかおかしいという気持ちが交互にせめぎ合う。

「とにかく、豊をこのままにはしておけない」

奈穂はそう言うと珠美から離れたのだった。

0

あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。

只野誠

ホラー

これは創作です。

実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。

本当に、実際に起きた話ではございません。

なので、安心して読むことができます。

オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。

不定期に章を追加していきます。

2025/12/25:『がんじつのおおあめ』の章を追加。2026/1/1の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/24:『おおみそか』の章を追加。2025/12/31の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/23:『みこし』の章を追加。2025/12/30の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/22:『かれんだー』の章を追加。2025/12/29の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/21:『おつきさまがみている』の章を追加。2025/12/28の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/20:『にんぎょう』の章を追加。2025/12/27の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/19:『ひるさがり』の章を追加。2025/12/26の朝4時頃より公開開始予定。

※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

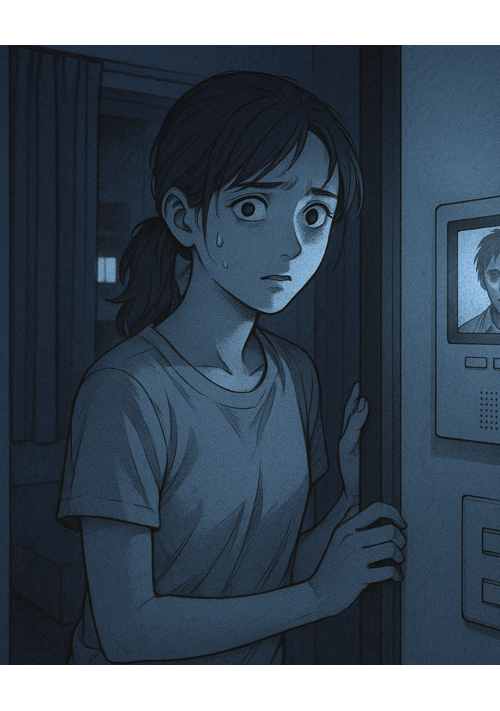

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

怪異の忘れ物

木全伸治

ホラー

千近くあったショートショートを下記の理由により、ツギクル、ノベルアップ+、カクヨムなどに分散させました。

さて、Webコンテンツより出版申請いただいた

「怪異の忘れ物」につきまして、

審議にお時間をいただいてしまい、申し訳ありませんでした。

ご返信が遅くなりましたことをお詫びいたします。

さて、御著につきまして編集部にて出版化を検討してまいりましたが、

出版化は難しいという結論に至りました。

私どもはこのような結論となりましたが、

当然、出版社により見解は異なります。

是非、他の出版社などに挑戦され、

「怪異の忘れ物」の出版化を

実現されることをお祈りしております。

以上ご連絡申し上げます。

アルファポリス編集部

というお返事をいただいたので、本作品は、一気に全削除はしませんが、ある程度別の投稿サイトに移行しました。

www.youtube.com/@sinzikimata

私、俺、どこかの誰かが体験する怪奇なお話。バットエンド多め。少し不思議な物語もあり。ショートショート集。

いつか、茶風林さんが、主催されていた「大人が楽しむ朗読会」の怪し会みたいに、自分の作品を声優さんに朗読してもらうのが夢。

百物語 厄災

嵐山ノキ

ホラー

怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。

小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。

百の話を語り終えたなら

コテット

ホラー

「百の怪談を語り終えると、なにが起こるか——ご存じですか?」

これは、ある町に住む“記録係”が集め続けた百の怪談をめぐる物語。

誰もが語りたがらない話。語った者が姿を消した話。語られていないはずの話。

日常の隙間に、確かに存在した恐怖が静かに記録されていく。

そして百話目の夜、最後の“語り手”の正体が暴かれるとき——

あなたは、もう後戻りできない。

■1話完結の百物語形式

■じわじわ滲む怪異と、ラストで背筋が凍るオチ

■後半から“語られていない怪談”が増えはじめる違和感

最後の一話を読んだとき、

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる