1 / 85

1巻

1-1

しおりを挟む「お前とラルセンの王との縁談がまとまった」

何か月……いえ、もう一年ぶりくらいでしょうか? 生物学上の父である国王陛下に呼び出された私は、部屋に入った途端、前置きも何もなくいきなりそう告げられました。久しぶりにお会いしましたが……陛下、また横に成長されたようです。お元気そうで何より……?

いえ、今はそれどころじゃありませんわね。物凄く重要なことを言われた気がします……縁談、とか? しかも……

「ラルセン……王国ですか?」

「そうだ。お前も知っておろう。忌々しい獣人の国だ。不本意ではあるが、奴らと同盟を結ぶことになった。その証として婚姻を結ぶことになったのだ」

「……そうでございますか。ですが、ラルセンの国王陛下は……」

「ああ、竜の獣人だ」

「竜の……」

まさかと思いましたが、間違いなかったようです。私は何とも言い難い気分に襲われました。急に顔も知らない相手に嫁げと言われるのも問題ですが、そこは百歩譲ってよしとしましょう。王女たるもの、政略結婚は当然ですし、顔合わせなしでの婚姻も前例がないわけではありません。お相手が、寿命が尽きそうなくらい高齢だったり、逆にまだ幼児だったり、なんてことも過去にはあります。国のための結婚ですから、そういうものなのですが……

「それは、婚姻にはならないのではありませんか? 竜人に政略結婚は……」

この世界には私たちのような人族と、獣の特性を持つ獣人と呼ばれる種族が存在しています。我がマルダーン王国は人族の国ですが、ラルセン王国は獣人たちの国です。

竜人は獣人の一種で、彼らは私たち人族とは違う習性を持ち……その最たるものが「番」と呼ばれるものです。番とは早い話が伴侶のことで、獣人の種類にもよりますが、竜人は番しか愛せないと言われています。そのため、政略結婚はあり得ないのですが――

「同盟の証としての婚姻だ。向こうの都合など知ったことか」

「しかし……」

「この同盟は向こうから申し入れてきたものだ。仕方なく同盟を結んでやったのだから、それ相応の対応をするに決まっている」

「……」

お父様、目が泳いでいますわ。それに、向こうから同盟を申し出たというのもいささか疑問です。今や国力は向こうの方が上だと聞きますし、番至上主義の竜人が、政略結婚を申し出ることなどあり得ないと思いますが……これ、絶対に何か隠していますわね。

「とにかく、この婚姻は既に決定事項だ。数日中にはラルセンに向かえ。話は以上だ」

そう言うと、お父様はまるで犬にでもするように手を振って私を追いやる仕草をしたため、私は護衛騎士にさっさと部屋の外へと追い出されてしまいました。全く、私も実の娘だというのに……いえ、あんな男の娘だということは、私にとって人生最大の汚点なので冷たくされようと構わないのですが……

「まぁ、変な臭いがすると思ったら……」

「本当に。いやだわ」

「あら、あの阿婆擦れの小娘ではないの。こんなところで何をしているのです?」

さっさと自分の部屋に戻ろうとした私でしたが、厄介な連中に捕まってしまいました。華やかな装いの二人は私の義母にあたる王妃と、その娘で義姉のカミラでした。側妃の娘である私にとっては最大の天敵でもあります。

「これは王妃様と王女様。ごきげんよう」

無視したかったのですが、そうすればどんな目にあわされるかわかったものではないので、私は渋々ながらも頭を下げて礼を取りました。ちなみに……この人たちは私を王家の一員とは認めていないため、母や姉と呼ぶのは禁じられています。まぁ、私も呼びたくなんかないので好都合なのですが。

「質問に答えなさい。こんな場所で何をしているのです?」

ニヤニヤしてそう問い直す王妃と、底意地の悪い笑みを浮かべる異母姉。わかって聞いているのは明白ですわね。どうせ隣国に嫁げと言われた私を嘲笑いに来たのでしょう。暇なことです。

「はい。国王陛下の命で参りました」

「まぁ、陛下が? お前なぞに何の用だというのです?」

「ラルセン国の王に嫁げと命じられました」

「まぁ、ラルセンですって!」

「あんな野蛮人に嫁ぐですって!?」

揃って驚きを現しましたが、大げさすぎてこれでは知っていたと言っているも同然です。知っていてわざと聞いてくるなんて、あまりにも芸がなくてつまらないくらいです。王妃様、口の端が上がっていますわよ? それに、煌びやかに装っていても底意地の悪い表情では台無しです。

「ふっ。ラルセンの王は竜の獣人だとか。竜人は番しか愛さないのでしょう? 政略とはいえ、最初からお飾りの妻だなんて、お前にはぴったりね」

「本当に。でもまぁ、あの女の娘なのですもの。男を誑かすのは上手いのでは?」

「そうね。獣相手には有効かもしれないわね。案外、お似合いじゃない?」

随分と好き勝手言ってくれますが、ここは我慢するしかありません。下手に反論しても痛い目を見るのはこちらです。ええもう、子どもの頃から散々嫌な目にあってきましたものね。出来れば一矢報いてやりたいと思いますが、残念ながら今の私にはそんな力はありません。ただ、黙って嵐が過ぎるのを待つしかないのです。

「ふんっ! 言い返しもしないなんて、太々しいったら!」

「全くだわ。でも、下手に傷をつけて、婚礼に影響が出ても困るわ。代わりはいないんだから」

「それもそうね。まぁ、せいぜい獣相手に取り入ることね」

二人は何も言い返さない私に苛立ちを募らせましたが、さすがに国王の執務室の近くで騒ぎ立てることは出来なかったようです。言いたいだけ言うと、表情を歪めながら去っていきました。幸いにも今回は扇で殴られたり水をかけられたり……といった嫌がらせなしで済みましたわ。彼女たちにとっては、獣人の国に嫁ぐだけでも溜飲が下がったのでしょう。

そう、我が国とラルセン王国はお世辞にも仲がいいとはいえません。それは我が国の獣人への差別が原因です。他国のことは知りませんが、我がマルダーン王国は人族の国のせいなのか、獣人への差別が殊更強い国だと言われています。そんな我が国から私が輿入れしても、ろくな対応をされないと彼女たちは思っているのでしょう。いえ、彼女たちは、私がかの国で虐げられることを期待しているのかもしれません。なぜなら王妃様は私を憎んでいるからです。

父である国王の元を辞した私は、自分の部屋に戻りました。といっても、王宮の中ではありません。私の部屋は王宮の外にある粗末な小屋の中です。

それも全ては、私の生い立ちに理由があります。私は父である国王陛下と、側妃となった母との間に生まれました。母は既に滅ぼされた国の末裔で、父は母の美しさに心を奪われて無理やり側妃にしたと聞いています。しかし後ろ盾のない側妃の境遇など推して知るべし。侯爵家出身で嫉妬深く気位の高い正妃やその子どもたちから、随分とえげつない仕打ちを受けたそうです。

そんな母も私が十歳の時に亡くなりました。死因は流行り病によるものでしたが、彼らの仕打ちで心身ともに弱っていたので、それはきっかけに過ぎなかったと思っています。

そして、母という庇護を失った私の地獄は、そこから始まったのです。それまでは王宮で暮らしていましたが、王宮の外の小屋に追いやられました。食事も衣服も必要最低限のものしか与えられず、この小屋には私と侍女の部屋、キッチンとダイニング、ほとんどお湯の出ないお風呂にトイレだけ。そこで私はたった一人の侍女と肩を寄せ合って細々と生きてきました。

いっそ平民として放逐してくれないかと思っていたのですが、彼らは王家の血を引く私を手放しませんでした。こんな私でもいつか何かの役に立つかもしれないと思ったのでしょう。

「エリサ様、陛下のお話とは何だったのですか?」

住み慣れた部屋に戻った私に声をかけてくれたのは、私の唯一の侍女で味方でもあるラウラでした。ラウラは私の乳母の子で、生まれた時から一緒に育ったので、私にとっては家族も同然です。明るくふわふわの茶色の髪に、透明感のある水色の瞳を持ち、ちょっと丸顔なところも愛嬌があります。本人は年より幼く見えるのが嫌だと言っていますが‥…そんなところも可愛いのです。

「ただいま、ラウラ。相も変わらずろくでもない話だったわ」

謁見用のたった一枚しかないドレスを脱いだ私は、そう言いながらラウラに手伝ってもらって着替えました。このドレスも既にサイズは合わないのですが、これしかないのでラウラが一生懸命リメイクしてくれた大切なものです。

「さ、エリサ様、お茶をどうぞ」

普段使いのシンプルなワンピースに着替えた私は、ラウラが淹れてくれたハーブティーを口に含むとようやく肩の力が抜けました。王宮には嫌な思い出しかないので、行くだけでも著しく気力体力を消耗するのです。ラウラもそのことを知っているせいか、私が無事戻ってきて安心したようです。

「それで、お話とは?」

「ラルセンの王に……嫁げと言われたわ」

「えええっ!?」

手にしていたお盆をひっくり返しそうな勢いでラウラが声を上げましたが……ええ、気持ちはとてもよくわかりますわ。私だって、王宮で、あの男の前でなければそうしたでしょうから。

「ラ、ラルセンと言えば……あの、獣人の、ですか?」

「ええ。今は竜人が王だそうね」

「ええええっ! 竜人って……でも、竜人って獣人の中でも特に番至上主義じゃありませんか。そんな相手に嫁ぐなんて、最初っから……」

「やっぱりそう思う?」

「当ったり前じゃありませんか! エリサ様は王女ですのに……」

「名ばかりの、だけどね」

私は苦笑を浮かべましたが、そんな私にラウラは一層憤ってしまいました。そう、私は王族に名を連ねてはいますけれど、実際にはこの有様です。王宮に勤めている侍女たちの方がずっとまともな生活をしているでしょう。彼らの私への扱いに、もっとも憤っているのがラウラなのです。

「でも、ここから出られるというなら、悪くないわ」

「ですが……」

「むしろ、私は好都合だと思うの。番しか愛せないのであれば、私のことは捨て置いてくれるんじゃないかしら?」

「それは……」

「少なくともここよりはマシな生活になるんじゃないかしら? 政略結婚で扱いが悪ければ国同士の問題になるもの。それに……三年経ったら子が出来ないとかの理由をつけて離婚してもいいと思うの。そうなったらこっちには戻らず、向こうで平民として暮らせないかしら?」

「エリサ様……それでは」

私の境遇を知っているラウラは、私が何を狙っているのかわかってくれたようです。

「出来れば、ラルセンに向かう途中で逃げ出せるといいのだけれど……」

「エリサ様、それは……」

「そうね。それだと民に迷惑をかけてしまうわね。さすがにやめておくわ」

そう、私はこの王宮で放置されたも同然なのですが、逃げ出すことは出来ませんでした。こんな私でも、しっかりと監視という名の護衛がついていたからです。

でも、いつかはここから逃げ出して、平民として自由に生きたい、と思っていたので、これはチャンスかもしれません。

「エリサ様、ラルセンに行くなら私もお供しますわ。どこまでもご一緒します」

「ありがとう、ラウラ。あなたがいてくれるだけで心強いわ。このチャンスを無駄にせず、三年後には平民になって自由を手に入れるのよ。街で自由に買い物や食べ歩きをしたいし、お祭りにも行きたいわね」

「ええ、ええ! 勿論ですわ」

「私、そうなったらぜひケーキ屋で働きたいわ。そうしてお菓子作りを極めて、自分の店を持ちたいの」

「その時には、私は売り子としてエリサ様を支えますわ。エリサ様のお菓子作りの腕は天才的ですもの。絶対に流行りますわ」

そう、私の趣味はお菓子作りなのです。それは満足な食事が出来なかったことが影響しています。十分な食材を支給されなかったため、私たちは王宮の森の中で食べられそうなものを手に入れ、それを使って料理やお菓子を作ってきました。今飲んでいるお茶も、自分たちで作ったハーブティーです。

実は何年か前から、ラウラに頼んでお菓子やハーブティーを街で売り始めたのですが、これがなかなかに評判がいいそうです。ラウラが街でお菓子などを売ってきてくれたお金で、何とか今まで生きてこられたとも言えましょう。

「平民になればきっと、私もラウラも友達をたくさん作れるわね。それにいつかは素敵な人に出会って恋というものをしてみたいわ」

「まぁ、エリサ様、平民相手にですか?」

「もちろんよ! だって、貴族なんてしがらみが多くて面倒そうだもの。それに、ラウラと身分差があるのが嫌なの。私にとってラウラはたった一人の家族で、姉でも妹でもあると思っているわ。そのエリサ様って呼び方だって本当はやめてほしいくらいなのよ」

「それはさすがに……だって、エリサ様のお母様のリータ様のお陰で、私と母は命拾いしたのですもの。母の分もエリサ様にお仕えするつもりですわ」

「ありがとう、ラウラ。でも、それなら二人の時だけでも様付けはやめてほしいのだけど……」

「さすがにそれは出来ませんわ。そんなことしたら、母が化けて出てきそうですもの」

「まぁっ! お化けでも乳母に会えたら嬉しいわ」

「もう、エリサ様ったら。でも、まだ王女のご身分は健在なのです。呼び捨てになどしたら、王宮のあの方々が私たちを引き離そうと嬉々として難癖を付けてきますよ」

「そう、ね。それは困るわ。じゃ、平民になるまでは我慢するわね」

こうして私はラウラと、ラルセン国に行った後の計画について、夜が更けるまで話し合ったのでした。

◆ ◆ ◆

父である国王陛下にラルセン行きを命じられてから五日後。旅立ちの時は突然やって来ました。普通、国の王女が輿入れする際は相応の準備をするものなのですが、獣人を見下していてこの同盟をよく思っていない父は、ろくな準備もせずに私を送り出すことにしたようです。これであちらの不興を買っても、その矛先が向けられるのは私だから構わないと考えているのでしょう。全く、情けない限りです……

それでも私もラウラも、サクッと出発の準備を進めていました。あの父のことです、明日にでも行けと言い出すのではないかと思っていた私たちは、いつ旅立ってもいいようにさっさと荷造りをしたのです。とはいっても、持ち物などはほとんどないので、準備はあっという間に終わってしまいました。

唯一心残りがあるとすれば……お母様とラウラの母のお墓を残していくことですが、こればっかりは仕方ありません。きっとどこにいても、お母様も乳母も私たちを見守ってくれるはずです。最後にこれまでお世話になった小屋を綺麗に掃除すれば準備完了です。

そして案の定、旅立ちを告げられたのは、前日の晩でした。絶対に意地悪でギリギリまで言わなかったのでしょうね。もしかすると、王族としてちゃんと婚礼の準備をしてもらえると私が期待していると思って、わざとこんな風にしたのかもしれません。

だって、王女の輿入れだというのに、たった五台の馬車での出立なのです。勿論、馬車は大型の上等なものではありますが、それでも常識的に考えればあり得ないでしょう。一台の馬車に花嫁道具としてドレスや宝飾品などが詰め込まれているものの……多分、下位貴族の娘の婚姻でも、もう少し荷物があるように思います。まぁ、私はその辺りのことは何も知らないのですが……

ラルセンへの旅程は、ラルセン王の側近の一人が同行することになりました。

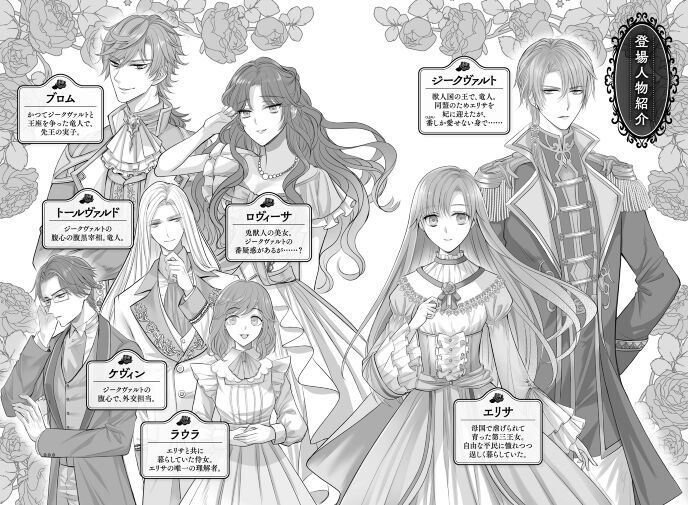

「マルダーンの外交を担当しているケヴィンと申します。道中は私がお世話いたしますので、何なりとお申し付けください」

私にそう挨拶してきたのはこげ茶の髪と深緑の瞳を持つ、三十代後半くらいの文官でした。愛想の欠片もない、怜悧という形容がぴったりの冷たい印象です。彼は外交官として我が国に滞在していたそうですが、驚いたことに人族でした。獣人の国で人族が高官になれるなんて……私は驚きを隠し切れませんでした。我が国では獣人への差別がとても強く、王宮で働く獣人など一人もいないからです。

「人族の私が要職についているのが不思議ですか?」

「え……い、いえ、その……」

私の心の声はばっちり伝わっていたようです。しどろもどろになった私にケヴィン様はふっと小さく笑みを見せました。これは怒っているというよりも呆れている感じ、でしょうか……冷たい視線はそのままで、怖い先生の相手をしている気分です……

「マルダーン王国は獣人への差別が強い国ですからね。そう思われても仕方ありません」

「も、申し訳ありません……」

「王女殿下が謝られることではありませんよ。ですが、我がラルセンでは獣人への差別行為は命取りです。言動には十分ご注意ください」

「は、はい……」

どうやら気を悪くさせてしまったようです。身近に獣人がいなかったのだから仕方ないじゃない、と思わなくもありませんが……私が嫁ぐのは獣人の国。確かにケヴィン様の言う通りです。

「あの、お願いがあるのですけれど……」

「何でしょうか?」

「ラルセンに向かう間に、ラルセン王国や獣人について教えていただけませんか?」

「……は?」

「恥ずかしながら、私はラルセンの国や獣人についてほとんど知らないのです。このままでは、きっと無知のせいで周りの方に嫌な思いをさせてしまうと思いますの。それに……」

「それに?」

「私、昔から獣人の方にお会いしたいと思っていました。国ではそういうことを口にすることも許されませんでしたが……ラルセンでは、獣人と人族が共に暮らしていると聞いています」

そう、私は実は獣人に憧れていました。最初は親近感、でしょうか……王宮で虐げられていた私は、この国で同じように差別を受けている獣人の方に親しみを覚え、仲間意識を持っていました。そう、獣人は野蛮だ、無知だと言われていますが、そう言いながら他者を平気で虐げる人族の方が、ずっと恐ろしいと感じていたのです。

「そうですね。我が国は種族差別が少ないですが、マルダーンはこの大陸でもっとも差別が強い国とも言えましょう。そんな国の王族との婚姻とあって心配しておりましたが……どうやらエリサ姫はあまり差別意識がお強くないようですね」

「人も獣人も、心があれば不当な扱いをされると悲しく思うのではないでしょうか……」

そう、これまでの私のように。王族でありながら差別されてきた私には、差別される側の気持ちの方がわかります。というよりも、差別する父や王妃、義姉たちの気持ちはさっぱり理解出来ません。私が彼らの立場だったとしても、あんな風に他者を憎むようなことはしたくありませんもの。

「なるほど。エリサ姫は随分聡明でいらっしゃるのですね」

「いえ、そんなわけでは……」

「国王陛下や王妃、あなた様の姉君たちの視線から、この国の我が国への印象は察していましたが……あなたは彼らとは違うようです。それは互いにとっても喜ばしいことです」

「喜ばしい?」

「ええ。差別するのは無知だからこそ。馬鹿は嫌いですが、素直で向上心のある者はまだ見込みがある。よろしいでしょう。道中、我が国と獣人について指南いたします」

目の奥がキランと光って見えたのは気のせいでしょうか? しかも、立場が逆転していませんか? 何だか薄ら寒いものを覚えた私の予感はこの後、大いに的中するのでした。

ラルセンへは馬車で二週間かかるそうです。私はほとんどをラウラとラルセンの女性騎士と過ごし、時折ケヴィン様がやって来て、ラルセンについて話をしてくれました。ケヴィン様はこの行程の責任者ですが、我が国が何もしないために彼が色んな手配をせざるを得ないようです。そこについては……大変申し訳なく、いたたまれない気分でした。そんな事情もあってか、ラルセン側の人たちの、私たちへの態度は冷たいものでした。いえ、粗雑に扱われるわけではありませんし、国にいた時よりはずっとマシなのですが……番しか愛せない国王陛下の元に嫁ぐなど……という無言の非難を感じるのは気のせいではないでしょう。しかも今の国王陛下は歴代の王の中でも優秀で、臣下や民に大変慕われているそうです。

「この様子だと、ラルセンに行っても針の筵ね」

宿で湯浴みを済ませた私は、ラウラと二人きりになってようやく思っていることを口にしました。

「私が陛下とその番の方を苦しめる存在と見られているから、仕方ないのだけれど……」

「エリサ様……」

「ねぇ、ラウラ。あなたは無理についてこなくてもいいのよ。もしあなたが願うなら、どこかで降ろしてあげるから……」

「いいえ! 私は絶対にエリサ様のお側を離れませんわ」

「でも、このままでは、ラウラも……」

「そんなの、これまでと変わりませんわ。それに、今度は三年待てばいいのですもの。今までに比べたらずっとマシですわ」

そう力強く言ってくれるラウラに、私は心にじんわりと温かさが広がるのを感じました。これまでの私はラウラしか側におらず、それ以外の人と接する機会はほとんどありませんでした。だから粗雑に扱われても、直に人の冷たい視線を感じることは少なかったのですが……ここ数日は非難めいた視線を浴び続けていたせいか、思った以上に気落ちしていたようです。

「そうね。三年……我慢すればいいのよね」

ラルセンに行ったら、出来れば今までのように王宮の外の別邸に置いてくれないかしら……私はそんな未来図について考えました。

「え? 竜人って男性だけなのですか?」

ラルセンへの道中、私はケヴィン様に獣人やラルセンについて色々教えてもらっていました。まずは結婚相手のことを……と思ったのですが、竜人には男性しかいないとは全く思いも寄りませんでした。

「そんな。それじゃ、どうやって子どもを?」

「そのための番なのですよ。竜人はどんな種族よりも番至上主義ですが、その理由の一つが男しかいないということなのかもしれませんね」

何というか……いきなり衝撃の事実発見! な気分です。男性しかいないなんて……

「ということは、竜人の番は他の種族の女性ということに……」

「そうなりますね」

「それで、どうやって番だとわかるのです?」

そう、これはとても不思議に思っていたことの一つでした。番は一目でわかると聞いていますが、その根拠は何なのでしょうか。人族で言う一目惚れのようなものでしょうか……

「私は人族なので聞いた話でしかありませんが……一番の要素は、匂いだそうですよ」

「匂い?」

「ええ。番からは得も言われぬいい香りがするのだそうです。それこそ媚薬のような」

「媚薬……」

獣人は人族よりも身体能力が高く、それは嗅覚や視覚、聴力も同様だと聞いていましたが……匂い、ですか。

「他にも、番の肌や体液は甘く感じるそうですよ」

「あ、甘く、ですか」

「そう、涙や汗、唾液などですね」

「そ、そうですか」

な、何だか酷く卑猥な気がして、私はどんな表情をしていいのか困ってしまいました。いえ、ケヴィン様は一般論を話しているだけなのですが……

「人族にはわからないものですね」

「私も人族なので同感です。相手の為人を知って好きになる、ということはないようです」

「そうですか……」

「それに、番が人族だと色々面倒なのですよ。人族には番の感覚がわからないので、いきなり愛していると言われても信じられませんし、それこそ獣人と同様に番に出会ったら他に目が向かない、なんてこともないので」

「はぁ……確かに、それは……」

「番と認識した相手が人族同士で既に結婚していた、という例もあります。それでも獣人は諦められないことも多くて、最悪の場合、刃傷沙汰になるのです」

刃傷沙汰とは何とも物騒ですわね。もう一つ、気がかりなことが……

115

あなたにおすすめの小説

【完結】2番目の番とどうぞお幸せに〜聖女は竜人に溺愛される〜

雨香

恋愛

美しく優しい狼獣人の彼に自分とは違うもう一人の番が現れる。

彼と同じ獣人である彼女は、自ら身を引くと言う。

自ら身を引くと言ってくれた2番目の番に心を砕く狼の彼。

「辛い選択をさせてしまった彼女の最後の願いを叶えてやりたい。彼女は、私との思い出が欲しいそうだ」

異世界に召喚されて狼獣人の番になった主人公の溺愛逆ハーレム風話です。

異世界激甘溺愛ばなしをお楽しみいただければ。

逃した番は他国に嫁ぐ

基本二度寝

恋愛

「番が現れたら、婚約を解消してほしい」

婚約者との茶会。

和やかな会話が落ち着いた所で、改まって座を正した王太子ヴェロージオは婚約者の公爵令嬢グリシアにそう願った。

獣人の血が交じるこの国で、番というものの存在の大きさは誰しも理解している。

だから、グリシアも頷いた。

「はい。わかりました。お互いどちらかが番と出会えたら円満に婚約解消をしましょう!」

グリシアに答えに満足したはずなのだが、ヴェロージオの心に沸き上がる感情。

こちらの希望を受け入れられたはずのに…、何故か、もやっとした気持ちになった。

最愛の番に殺された獣王妃

望月 或

恋愛

目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。

彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。

手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。

聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。

哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――

突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?

「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」

謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

そんなに義妹が大事なら、番は解消してあげます。さようなら。

雪葉

恋愛

貧しい子爵家の娘であるセルマは、ある日突然王国の使者から「あなたは我が国の竜人の番だ」と宣言され、竜人族の住まう国、ズーグへと連れて行かれることになる。しかし、連れて行かれた先でのセルマの扱いは散々なものだった。番であるはずのウィルフレッドには既に好きな相手がおり、終始冷たい態度を取られるのだ。セルマはそれでも頑張って彼と仲良くなろうとしたが、何もかもを否定されて終わってしまった。

その内、セルマはウィルフレッドとの番解消を考えるようになる。しかし、「竜人族からしか番関係は解消できない」と言われ、また絶望の中に叩き落とされそうになったその時──、セルマの前に、一人の手が差し伸べられるのであった。

*相手を大事にしなければ、そりゃあ見捨てられてもしょうがないよね。っていう当然の話。

番から逃げる事にしました

みん

恋愛

リュシエンヌには前世の記憶がある。

前世で人間だった彼女は、結婚を目前に控えたある日、熊族の獣人の番だと判明し、そのまま熊族の領地へ連れ去られてしまった。それからの彼女の人生は大変なもので、最期は番だった自分を恨むように生涯を閉じた。

彼女は200年後、今度は自分が豹の獣人として生まれ変わっていた。そして、そんな記憶を持ったリュシエンヌが番と出会ってしまい、そこから、色んな事に巻き込まれる事になる─と、言うお話です。

❋相変わらずのゆるふわ設定で、メンタルも豆腐並なので、軽い気持ちで読んで下さい。

❋独自設定有りです。

❋他視点の話もあります。

❋誤字脱字は気を付けていますが、あると思います。すみません。

【完結】番(つがい)でした ~美しき竜人の王様の元を去った番の私が、再び彼に囚われるまでのお話~

tea

恋愛

かつて私を妻として番として乞い願ってくれたのは、宝石の様に美しい青い目をし冒険者に扮した、美しき竜人の王様でした。

番に選ばれたものの、一度は辛くて彼の元を去ったレーアが、番であるエーヴェルトラーシュと再び結ばれるまでのお話です。

ヒーローは普段穏やかですが、スイッチ入るとややドS。

そして安定のヤンデレさん☆

ちょっぴり切ない、でもちょっとした剣と魔法の冒険ありの(私とヒロイン的には)ハッピーエンド(執着心むき出しのヒーローに囚われてしまったので、見ようによってはメリバ?)のお話です。

別サイトに公開済の小説を編集し直して掲載しています。

妻を蔑ろにしていた結果。

下菊みこと

恋愛

愚かな夫が自業自得で後悔するだけ。妻は結果に満足しています。

主人公は愛人を囲っていた。愛人曰く妻は彼女に嫌がらせをしているらしい。そんな性悪な妻が、屋敷の最上階から身投げしようとしていると報告されて急いで妻のもとへ行く。

小説家になろう様でも投稿しています。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。