29 / 96

第4章 ルシアの攻勢

1 ウラジオストック

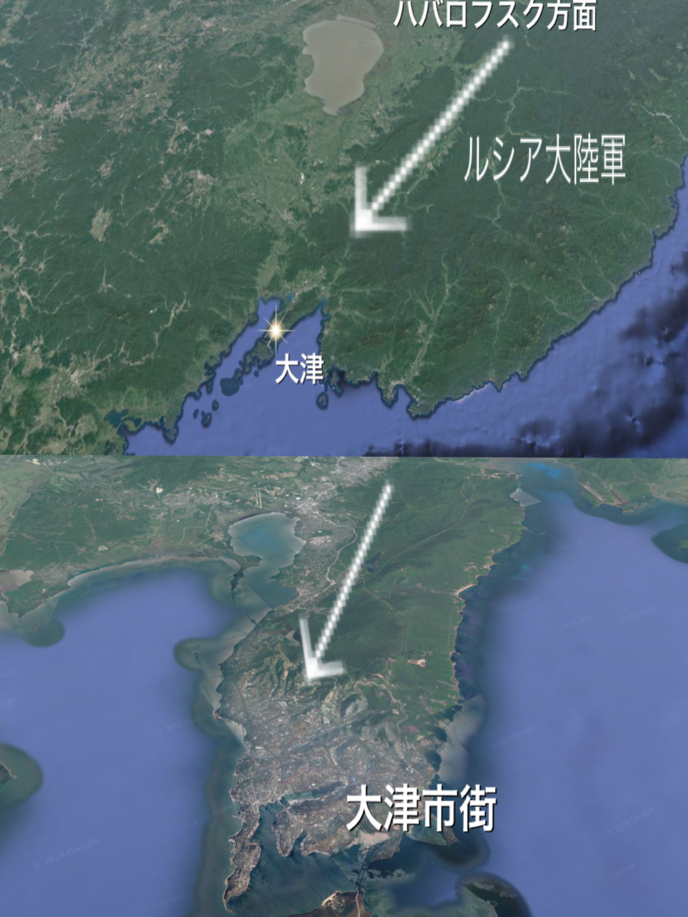

しおりを挟むウスリー周辺の町や村に人が戻り始めた頃。皇紀3631年春。半年の休戦期間が過ぎた時、ルシアがやって来た。21万の大軍で。大津を守るはかろうじて6万。6万いれば大丈夫と誰もが思っていた。ルシア軍を見るまでは。鷲巣砦には2万が詰めていた。食料も武器も充分ある。真田繁信に倣って、守り切ってみせよう。と本多忠矩少将も思っていた。だが、ルシア軍は登ってさえ来なかった。小和田の街に3万を駐屯させ、残りは無人の野を行くが如く進んでいく。アーネン・ニコライも学習していた。鷲巣への出入りは一つしかない。そこをふさがれると鷲巣砦の2万は身動き出来なくなった。アーネン、今回は鷲巣などには見向きもしない。

本多忠矩、切歯扼腕(せっしやくわん)。

「こ、これでは何も出来ぬ。雪隠詰めになった。」

ルシア軍残り18万。大津の前面に展開する。大津の街には城壁がない。裸の街に4万の兵。4倍以上、あまりに少なかった。

「この松平康本、おめおめルシアごときに降伏などせぬ。決戦じゃ。」

皇国の意気を示したというべきか。無謀な戦で4万の将兵を死なせたというべきか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ルシア軍司令部

クツーゾフ正軍師、アーネン・ニコライ皇太弟に方針を問う。それに答えて皇太弟曰く。

「大軍に戦術なし(不要)、ただ兵站に気をつけていればいい。」

「ははあ!」

「とはいえ、ライナ・リトアニア・ラトビア・エストニア・ベラルーシの諸君は初陣みたいなもんだろう?中央にて先陣を命じる。心して戦え。ルシアは奮戦を期待する。」

ウスリーの戦いでのライナの醜態を忘れていないアーネンは中央の後背及び両翼にルシア軍を配置した。公式に問われても、逃亡を阻止するためだとは、絶対に認めなかっただろう。ルシアの衛星国軍、合わせて6万。皇国側は4万、実はそれほど練度が高いわけでもない。こちらも農民兵が主体なのだ。又皇国には大砲がなかった。護国省自体に砲の在庫がなく、平出屋の新型砲に切り替え中でもあった。佐賀藩や長州藩などは自前の大砲を持っていたが出したがらなかった。島津も持っていたが、こちらも絶対出さなかった。真田繁信が大陸は維持出来ないと言ったことも影響していた。豊臣秀安が虎の子の大砲を出し渋ったのだ。

ルシア側も皇国側に大砲がないことを知っていた。衛星国に実戦経験を積ませるために、あえてそのままぶつけた。だが、緻密に計算はしている。戦力比6万対4万、経験的に4倍ぐらいの戦力差になることを知っていた。最初は素人同士のワアワアに近い形で戦闘が進む。だが、時間が経つにつれて形勢はルシア側が押して行く。1時間もすると一方的になる。18万でおし包んでいればもっと早かっただろうが、アーネンはルシア軍は温存した。

本多忠重は康本を船で逃す。鷲巣砦に嫡男を残して逃げる時に涙したという。

大津陥落は皇国に深刻な衝撃を与えた。朝鮮を領有する大名からは、援軍要請が相次ぐ。21万が朝鮮に攻めて来たら防ぎきれない。事実、大津陥落の翌日にはルシア大陸軍は朝鮮に向かって進軍していた。沿海州(新関東)と朝鮮の間を流れる豆満江。川幅400メートルほどの大河だ。皇国側はそこにかかる羅津橋を破壊するも、ルシアはカムチャッカ方面の港で建造した運搬船を大量に回して渡河してしまう。アーネン・ニコライ、用意周到である。素早い進軍に皇国軍は各地で各個撃破されて行く。ほぼ1ヶ月で釜山まで占領されてしまった。残ったのは済州島のみ。

話は大津陥落の翌日に戻る。この日、アーネン・ニコライは大津を【ウラジオストック】と命名する。【ウラジオストック】(東方を支配せよ)、ルシア帝国の強烈な意思表明であった。同時に極秘にバルチック艦隊の分派を命じる。バルチック艦隊東方派遣戦隊の戦隊司令ドボルザーク中将。この日をもってウラジオストック艦隊司令長官となる。ウラジオストック艦隊がウラジオストックに着き次第に皇国侵攻作戦が開始される予定である。だが艦隊が実際にウラジオストックに回航されるまでに長い時が必要であった。この時間が真田繁信に武器の大量製造と鉄軌敷設の余裕を与えてしまう。互いの全力をかたむけたバトルが開始されようとしていた。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

おっさん武闘家、幼女の教え子達と十年後に再会、実はそれぞれ炎・氷・雷の精霊の王女だった彼女達に言い寄られつつ世界を救い英雄になってしまう

お餅ミトコンドリア

ファンタジー

パーチ、三十五歳。五歳の時から三十年間修行してきた武闘家。

だが、全くの無名。

彼は、とある村で武闘家の道場を経営しており、〝拳を使った戦い方〟を弟子たちに教えている。

若い時には「冒険者になって、有名になるんだ!」などと大きな夢を持っていたものだが、自分の道場に来る若者たちが全員〝天才〟で、自分との才能の差を感じて、もう諦めてしまった。

弟子たちとの、のんびりとした穏やかな日々。

独身の彼は、そんな彼ら彼女らのことを〝家族〟のように感じており、「こんな毎日も悪くない」と思っていた。

が、ある日。

「お久しぶりです、師匠!」

絶世の美少女が家を訪れた。

彼女は、十年前に、他の二人の幼い少女と一緒に山の中で獣(とパーチは思い込んでいるが、実はモンスター)に襲われていたところをパーチが助けて、その場で数時間ほど稽古をつけて、自分たちだけで戦える力をつけさせた、という女の子だった。

「私は今、アイスブラット王国の〝守護精霊〟をやっていまして」

精霊を自称する彼女は、「ちょ、ちょっと待ってくれ」と混乱するパーチに構わず、ニッコリ笑いながら畳み掛ける。

「そこで師匠には、私たちと一緒に〝魔王〟を倒して欲しいんです!」

これは、〝弟子たちがあっと言う間に強くなるのは、師匠である自分の特殊な力ゆえ〟であることに気付かず、〝実は最強の実力を持っている〟ことにも全く気付いていない男が、〝実は精霊だった美少女たち〟と再会し、言い寄られ、弟子たちに愛され、弟子以外の者たちからも尊敬され、世界を救って英雄になってしまう物語。

(※第18回ファンタジー小説大賞に参加しています。

もし宜しければ【お気に入り登録】で応援して頂けましたら嬉しいです!

何卒宜しくお願いいたします!)

【完結】捨て去られた王妃は王宮で働く

ここ

ファンタジー

たしかに私は王妃になった。

5歳の頃に婚約が決まり、逃げようがなかった。完全なる政略結婚。

夫である国王陛下は、ハーレムで浮かれている。政務は王妃が行っていいらしい。私は仕事は得意だ。家臣たちが追いつけないほど、理解が早く、正確らしい。家臣たちは、王妃がいないと困るようになった。何とかしなければ…

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました

蒼羽咲

ファンタジー

つまらなかった乙女ゲームに転生⁈

絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。

絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!

聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!

ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!

+++++

・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

裏切られ続けた負け犬。25年前に戻ったので人生をやり直す。当然、裏切られた礼はするけどね

竹井ゴールド

ファンタジー

冒険者ギルドの雑用として働く隻腕義足の中年、カーターは裏切られ続ける人生を送っていた。

元々は食堂の息子という人並みの平民だったが、

王族の継承争いに巻き込まれてアドの街の毒茸流布騒動でコックの父親が毒茸の味見で死に。

代わって雇った料理人が裏切って金を持ち逃げ。

父親の親友が融資を持ち掛けるも平然と裏切って借金の返済の為に母親と妹を娼館へと売り。

カーターが冒険者として金を稼ぐも、後輩がカーターの幼馴染に横恋慕してスタンピードの最中に裏切ってカーターは片腕と片足を損失。カーターを持ち上げていたギルマスも裏切り、幼馴染も去って後輩とくっつく。

その後は負け犬人生で冒険者ギルドの雑用として細々と暮らしていたのだが。

ある日、人ならざる存在が話しかけてきた。

「この世界は滅びに進んでいる。是正しなければならない。手を貸すように」

そして気付けは25年前の15歳にカーターは戻っており、二回目の人生をやり直すのだった。

もちろん、裏切ってくれた連中への返礼と共に。

友人(勇者)に恋人も幼馴染も取られたけど悔しくない。 だって俺は転生者だから。

石のやっさん

ファンタジー

パーティでお荷物扱いされていた魔法戦士のセレスは、とうとう勇者でありパーティーリーダーのリヒトにクビを宣告されてしまう。幼馴染も恋人も全部リヒトの物で、居場所がどこにもない状態だった。

だが、此の状態は彼にとっては『本当の幸せ』を掴む事に必要だった

何故なら、彼は『転生者』だから…

今度は違う切り口からのアプローチ。

追放の話しの一話は、前作とかなり似ていますが2話からは、かなり変わります。

こうご期待。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる