あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~

くーねるでぶる(戒め)

ファンタジー

アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。

大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。

そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。

しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。

戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。

「面白いじゃん?」

アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !

本条蒼依

ファンタジー

地球とは違う異世界シンアースでの物語。

主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。

その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。

そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。

主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。

ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜

旅する書斎(☆ほしい)

ファンタジー

女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!

HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。

跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。

「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」

最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!

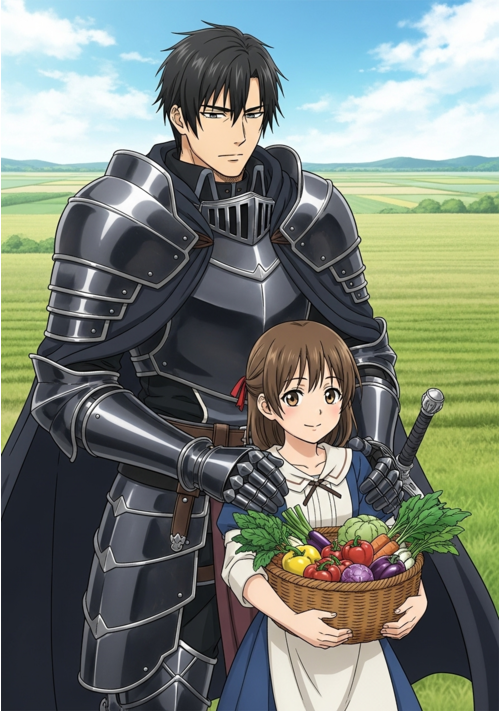

婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!

黒崎隼人

ファンタジー

「君は偽りの聖女だ」――。

地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。

しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。

これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。

王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜

芍薬甘草湯

ファンタジー

アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。

ふとした事でスキルが発動。

使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。

⭐︎注意⭐︎

女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる

竜頭蛇

ファンタジー

ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。

評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。

身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます

菻莅❝りんり❞

ファンタジー

貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。

嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。

「居なくていいなら、出ていこう」

この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~

名無し

ファンタジー

とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる