36 / 100

第36話:公爵様の鉄壁ガード

しおりを挟む

扉の外から聞こえたノックの音は、控えめでありながら、確かな存在感を放っていた。

私の決意を、見透かされているかのようなタイミング。

私は乱れのない足取りで扉へと向かい、ゆっくりとそれを開いた。

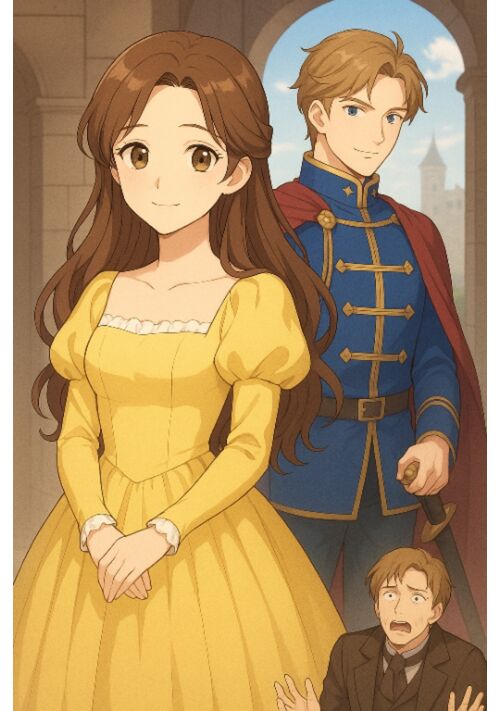

そこに立っていたのは、やはり、アシュレイ様だった。

彼は王宮へ向かうための正装に身を包んでいた。銀糸で縁取られた紺色の軍服は、彼の均整の取れた身体の線を完璧に引き立て、その威厳と美しさを一層際立たせている。

彼は、私の顔を見るなり、その紫の瞳をわずかに細めた。

「……何か、あったのか」

その声は、私の心の奥底まで見通すように、静かで、そして鋭かった。

私はもう、動揺を隠すために俯いたりはしなかった。

「アシュレイ様。ちょうど、お話したいことがございました」

私はそう言うと、一歩下がって彼を部屋の中へと招き入れた。彼は私の落ち着いた態度に少しだけ驚いたようだったが、何も言わずに部屋へと入ってくる。

私は扉を閉めると、彼に向き直り、先ほどから握りしめていた手紙を、両手でそっと差し出した。

「実家から、手紙が」

私のその言葉に、アシュレイ様の表情がすっと険しくなった。彼は手紙を受け取ると、そのあまりにも身勝手で、傲慢な文面に、ゆっくりと目を通し始めた。

部屋の中に、重い沈黙が落ちる。聞こえるのは、羊皮紙が彼の指先で擦れる、かすかな音だけ。

読み終えた彼は、何も言わなかった。

ただ、その瞳の奥で、静かで、しかし底知れないほどの冷たい怒りの炎が燃え上がっていくのが、私には痛いほど分かった。部屋の温度が、数度下がったかのような錯覚さえ覚える。

けれど、その怒りは、決して私に向けられたものではなかった。

「……それで」

彼は、私を傷つけないように、できる限り穏やかな声色を保とうとしながら、尋ねた。

「君は、どうしたい? この手紙に書かれている通り、エルフィールド家に戻りたいと、思うか」

その問いは、私の意思を最大限に尊重しようとする、彼の優しさの表れだった。

私は、静かに、そしてきっぱりと首を横に振った。

「いいえ」

その一言に、私の全ての決意を込めた。

「私はもう、あの家には戻りません。私の居場所は、ここです。アシュレイ様のお傍です」

私は、彼の目をまっすぐに見つめ返した。その瞳には、もう一片の迷いもなかった。

私のその答えを聞いて、アシュレイ様の顔に浮かんでいた険しい表情が、ふっと和らいだ。そして、まるで愛おしい宝物でも見るかのように、その紫の瞳が、深い優しさの色に染まっていく。

「……そうか」

彼は、心から安堵したように、そう呟いた。

「君がそう決めたのなら、それが正しい。君の心こそが、何よりも優先されるべきものだ」

彼はそう言うと、私の頬にそっと手を伸ばし、親指で優しく撫でた。その温かい感触が、私の決意をさらに強く、確かなものにしてくれる。

そして、彼は、私の手から離れていた手紙へと、再び視線を落とした。

その瞳に宿っていたのは、もはや怒りというよりも、汚らわしいものでも見るかのような、絶対零度の侮蔑だった。

「……許しがたい」

彼が、低い声で呟いた。

「君の心を、君のこれまでの人生を、なんだと思っているのか。彼らは、君を物としてしか見ていない。都合の良い時にだけ手元に置き、不要になれば捨て、また価値が出れば拾おうとする。……そんなことが、許されていいはずがない」

彼は、ゆっくりと、しかし確かな力で、その手紙を持ち上げた。

「こんな紙切れは、君の未来には必要ない」

その言葉と共に、彼は、手にした手紙を、両手で引き裂いた。

びり、という乾いた音が、静まり返った部屋に響き渡る。

彼は、一度だけでは飽き足らず、さらにそれを半分に、また半分にと、細かく、丁寧に破っていく。まるで、私の心を縛り付けていた最後の呪いを、一枚一枚、丁寧に祓ってくれているかのようだった。

破られた羊皮紙の欠片が、ひらひらと、白い蝶のように床へと舞い落ちていく。

それは、私の過去との、完全な決別の儀式だった。

全てを破り終えた彼は、その紙屑を、まるでゴミでも捨てるかのように、近くにあった暖炉の中へと投げ入れた。

「これで、終わりだ」

彼は、私に向き直ると、どこまでも優しい声で言った。

「君を縛るものは、もう何もない」

その言葉に、私の目から、一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。それは、悲しみや怒りの涙ではない。長年背負ってきた重い荷物を、ようやく下ろすことができた、安堵と解放の涙だった。

私は、その涙を隠そうともせず、彼に向かって、心からの笑顔を向けた。

「……ありがとうございます、アシュレイ様」

彼は、その笑顔を見て、満足そうに頷いた。

そして、床に落ちた紙片を指さし、セバスチャンを呼ぶためのベルを鳴らしながら、静かに、しかし絶対的な権力者の声で告げた。

「エルフィールド伯爵家には、私から正式に返答しておこう」

彼は、私の涙をそっと指で拭いながら、その続きを、私にだけ聞こえるように囁いた。

「『リナリ-アの居場所は、ここアイゼンベルク公爵邸だ。彼女の意思は、私の意思でもある。二度と、我々に関わるな』と」

その言葉は、何よりも心強い、愛の誓いだった。

私の最後の呪縛は、完全に解き放たれた。

もう、何も怖くはない。

私は、アシュレイ様の手を、今度は自分から、ぎゅっと握りしめた。

さあ、行こう。

王宮へ。

私たちの、未来を掴むために。

私の心は、かつてないほどに、晴れやかで、そして力強く、前を向いていた。

私の決意を、見透かされているかのようなタイミング。

私は乱れのない足取りで扉へと向かい、ゆっくりとそれを開いた。

そこに立っていたのは、やはり、アシュレイ様だった。

彼は王宮へ向かうための正装に身を包んでいた。銀糸で縁取られた紺色の軍服は、彼の均整の取れた身体の線を完璧に引き立て、その威厳と美しさを一層際立たせている。

彼は、私の顔を見るなり、その紫の瞳をわずかに細めた。

「……何か、あったのか」

その声は、私の心の奥底まで見通すように、静かで、そして鋭かった。

私はもう、動揺を隠すために俯いたりはしなかった。

「アシュレイ様。ちょうど、お話したいことがございました」

私はそう言うと、一歩下がって彼を部屋の中へと招き入れた。彼は私の落ち着いた態度に少しだけ驚いたようだったが、何も言わずに部屋へと入ってくる。

私は扉を閉めると、彼に向き直り、先ほどから握りしめていた手紙を、両手でそっと差し出した。

「実家から、手紙が」

私のその言葉に、アシュレイ様の表情がすっと険しくなった。彼は手紙を受け取ると、そのあまりにも身勝手で、傲慢な文面に、ゆっくりと目を通し始めた。

部屋の中に、重い沈黙が落ちる。聞こえるのは、羊皮紙が彼の指先で擦れる、かすかな音だけ。

読み終えた彼は、何も言わなかった。

ただ、その瞳の奥で、静かで、しかし底知れないほどの冷たい怒りの炎が燃え上がっていくのが、私には痛いほど分かった。部屋の温度が、数度下がったかのような錯覚さえ覚える。

けれど、その怒りは、決して私に向けられたものではなかった。

「……それで」

彼は、私を傷つけないように、できる限り穏やかな声色を保とうとしながら、尋ねた。

「君は、どうしたい? この手紙に書かれている通り、エルフィールド家に戻りたいと、思うか」

その問いは、私の意思を最大限に尊重しようとする、彼の優しさの表れだった。

私は、静かに、そしてきっぱりと首を横に振った。

「いいえ」

その一言に、私の全ての決意を込めた。

「私はもう、あの家には戻りません。私の居場所は、ここです。アシュレイ様のお傍です」

私は、彼の目をまっすぐに見つめ返した。その瞳には、もう一片の迷いもなかった。

私のその答えを聞いて、アシュレイ様の顔に浮かんでいた険しい表情が、ふっと和らいだ。そして、まるで愛おしい宝物でも見るかのように、その紫の瞳が、深い優しさの色に染まっていく。

「……そうか」

彼は、心から安堵したように、そう呟いた。

「君がそう決めたのなら、それが正しい。君の心こそが、何よりも優先されるべきものだ」

彼はそう言うと、私の頬にそっと手を伸ばし、親指で優しく撫でた。その温かい感触が、私の決意をさらに強く、確かなものにしてくれる。

そして、彼は、私の手から離れていた手紙へと、再び視線を落とした。

その瞳に宿っていたのは、もはや怒りというよりも、汚らわしいものでも見るかのような、絶対零度の侮蔑だった。

「……許しがたい」

彼が、低い声で呟いた。

「君の心を、君のこれまでの人生を、なんだと思っているのか。彼らは、君を物としてしか見ていない。都合の良い時にだけ手元に置き、不要になれば捨て、また価値が出れば拾おうとする。……そんなことが、許されていいはずがない」

彼は、ゆっくりと、しかし確かな力で、その手紙を持ち上げた。

「こんな紙切れは、君の未来には必要ない」

その言葉と共に、彼は、手にした手紙を、両手で引き裂いた。

びり、という乾いた音が、静まり返った部屋に響き渡る。

彼は、一度だけでは飽き足らず、さらにそれを半分に、また半分にと、細かく、丁寧に破っていく。まるで、私の心を縛り付けていた最後の呪いを、一枚一枚、丁寧に祓ってくれているかのようだった。

破られた羊皮紙の欠片が、ひらひらと、白い蝶のように床へと舞い落ちていく。

それは、私の過去との、完全な決別の儀式だった。

全てを破り終えた彼は、その紙屑を、まるでゴミでも捨てるかのように、近くにあった暖炉の中へと投げ入れた。

「これで、終わりだ」

彼は、私に向き直ると、どこまでも優しい声で言った。

「君を縛るものは、もう何もない」

その言葉に、私の目から、一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。それは、悲しみや怒りの涙ではない。長年背負ってきた重い荷物を、ようやく下ろすことができた、安堵と解放の涙だった。

私は、その涙を隠そうともせず、彼に向かって、心からの笑顔を向けた。

「……ありがとうございます、アシュレイ様」

彼は、その笑顔を見て、満足そうに頷いた。

そして、床に落ちた紙片を指さし、セバスチャンを呼ぶためのベルを鳴らしながら、静かに、しかし絶対的な権力者の声で告げた。

「エルフィールド伯爵家には、私から正式に返答しておこう」

彼は、私の涙をそっと指で拭いながら、その続きを、私にだけ聞こえるように囁いた。

「『リナリ-アの居場所は、ここアイゼンベルク公爵邸だ。彼女の意思は、私の意思でもある。二度と、我々に関わるな』と」

その言葉は、何よりも心強い、愛の誓いだった。

私の最後の呪縛は、完全に解き放たれた。

もう、何も怖くはない。

私は、アシュレイ様の手を、今度は自分から、ぎゅっと握りしめた。

さあ、行こう。

王宮へ。

私たちの、未来を掴むために。

私の心は、かつてないほどに、晴れやかで、そして力強く、前を向いていた。

69

あなたにおすすめの小説

追放された公爵令息、神竜と共に辺境スローライフを満喫する〜無敵領主のまったり改革記〜

たまごころ

ファンタジー

無実の罪で辺境に追放された公爵令息アレン。

だが、その地では神竜アルディネアが眠っていた。

契約によって最強の力を得た彼は、戦いよりも「穏やかな暮らし」を選ぶ。

農地改革、温泉開発、魔導具づくり──次々と繁栄する辺境領。

そして、かつて彼を貶めた貴族たちが、その繁栄にひれ伏す時が来る。

戦わずとも勝つ、まったりざまぁ無双ファンタジー!

【完結】家族に愛されなかった辺境伯の娘は、敵国の堅物公爵閣下に攫われ真実の愛を知る

水月音子

恋愛

辺境を守るティフマ城の城主の娘であるマリアーナは、戦の代償として隣国の敵将アルベルトにその身を差し出した。

婚約者である第四王子と、父親である城主が犯した国境侵犯という罪を、自分の命でもって償うためだ。

だが――

「マリアーナ嬢を我が国に迎え入れ、現国王の甥である私、アルベルト・ルーベンソンの妻とする」

そう宣言されてマリアーナは隣国へと攫われる。

しかし、ルーベンソン公爵邸にて差し出された婚約契約書にある一文に疑念を覚える。

『婚約期間中あるいは婚姻後、子をもうけた場合、性別を問わず健康な子であれば、婚約もしくは結婚の継続の自由を委ねる』

さらには家庭教師から“精霊姫”の話を聞き、アルベルトの側近であるフランからも詳細を聞き出すと、自分の置かれた状況を理解する。

かつて自国が攫った“精霊姫”の血を継ぐマリアーナ。

そのマリアーナが子供を産めば、自分はもうこの国にとって必要ない存在のだ、と。

そうであれば、早く子を産んで身を引こう――。

そんなマリアーナの思いに気づかないアルベルトは、「婚約中に子を産み、自国へ戻りたい。結婚して公爵様の経歴に傷をつける必要はない」との彼女の言葉に激昂する。

アルベルトはアルベルトで、マリアーナの知らないところで実はずっと昔から、彼女を妻にすると決めていた。

ふたりは互いの立場からすれ違いつつも、少しずつ心を通わせていく。

精霊の森に追放された私ですが、森の主【巨大モフモフ熊の精霊王】に気に入られました

腐ったバナナ

恋愛

王都で「魔力欠損の無能者」と蔑まれ、元婚約者と妹の裏切りにより、魔物が出る精霊の森に追放された伯爵令嬢リサ。絶望の中、極寒の森で命を落としかけたリサを救ったのは、人間を食らうと恐れられる森の主、巨大なモフモフの熊だった。

実はその熊こそ、冷酷な精霊王バルト。長年の孤独と魔力の淀みで冷え切っていた彼は、リサの体から放たれる特殊な「癒やしの匂い」と微かな温もりに依存し、リサを「最高のストーブ兼抱き枕」として溺愛し始める。

地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします

有賀冬馬

恋愛

子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。

唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。

もう二度と恋なんてしない。

そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。

彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。

彼は、この国の王太子だったのだ。

「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。

一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。

私に助けを求めてきた彼に、私は……

『婚約破棄された聖女リリアナの庭には、ちょっと変わった来訪者しか来ません。』

夢窓(ゆめまど)

恋愛

王都から少し離れた小高い丘の上。

そこには、聖女リリアナの庭と呼ばれる不思議な場所がある。

──けれど、誰もがたどり着けるわけではない。

恋するルミナ五歳、夢みるルーナ三歳。

ふたりはリリアナの庭で、今日もやさしい魔法を育てています。

この庭に来られるのは、心がちょっぴりさびしい人だけ。

まほうに傷ついた王子さま、眠ることでしか気持ちを伝えられない子、

そして──ほんとうは泣きたかった小さな精霊たち。

お姉ちゃんのルミナは、花を咲かせる明るい音楽のまほうつかい。

ちょっとだけ背伸びして、だいすきな人に恋をしています。

妹のルーナは、ねむねむ魔法で、夢の中を旅するやさしい子。

ときどき、だれかの心のなかで、静かに花を咲かせます。

ふたりのまほうは、まだ小さくて、でもあたたかい。

「だいすきって気持ちは、

きっと一番すてきなまほうなの──!」

風がふくたびに、花がひらき、恋がそっと実る。

これは、リリアナの庭で育つ、

小さなまほうつかいたちの恋と夢の物語です。

銀狼の花嫁~動物の言葉がわかる獣医ですが、追放先の森で銀狼さんを介抱したら森の聖女と呼ばれるようになりました~

川上とむ

恋愛

森に囲まれた村で獣医として働くコルネリアは動物の言葉がわかる一方、その能力を気味悪がられていた。

そんなある日、コルネリアは村の習わしによって森の主である銀狼の花嫁に選ばれてしまう。

それは村からの追放を意味しており、彼女は絶望する。

村に助けてくれる者はおらず、銀狼の元へと送り込まれてしまう。

ところが出会った銀狼は怪我をしており、それを見たコルネリアは彼の傷の手当をする。

すると銀狼は彼女に一目惚れしたらしく、その場で結婚を申し込んでくる。

村に戻ることもできないコルネリアはそれを承諾。晴れて本当の銀狼の花嫁となる。

そのまま森で暮らすことになった彼女だが、動物と会話ができるという能力を活かし、第二の人生を謳歌していく。

天才すぎて追放された薬師令嬢は、番のお薬を作っちゃったようです――運命、上書きしちゃいましょ!

灯息めてら

恋愛

令嬢ミーニェの趣味は魔法薬調合。しかし、その才能に嫉妬した妹に魔法薬が危険だと摘発され、国外追放されてしまう。行き場を失ったミーニェは隣国騎士団長シュレツと出会う。妹の運命の番になることを拒否したいと言う彼に、ミーニェは告げる。――『番』上書きのお薬ですか? 作れますよ?

天才薬師ミーニェは、騎士団長シュレツと番になる薬を用意し、妹との運命を上書きする。シュレツは彼女の才能に惚れ込み、薬師かつ番として、彼女を連れ帰るのだが――待っていたのは波乱万丈、破天荒な日々!?

【悲報】氷の悪女と蔑まれた辺境令嬢のわたくし、冷徹公爵様に何故かロックオンされました!?~今さら溺愛されても困ります……って、あれ?

放浪人

恋愛

「氷の悪女」――かつて社交界でそう蔑まれ、身に覚えのない罪で北の辺境に追いやられた令嬢エレオノーラ・フォン・ヴァインベルク。凍えるような孤独と絶望に三年間耐え忍んできた彼女の前に、ある日突然現れたのは、帝国一冷徹と名高いアレクシス・フォン・シュヴァルツェンベルク公爵だった。

彼の目的は、荒廃したヴァインベルク領の視察。エレオノーラは、公爵の鋭く冷たい視線と不可解なまでの執拗な関わりに、「新たな不幸の始まりか」と身を硬くする。しかし、領地再建のために共に過ごすうち、彼の不器用な優しさや、時折見せる温かい眼差しに、エレオノーラの凍てついた心は少しずつ溶かされていく。

「お前は、誰よりも強く、優しい心を持っている」――彼の言葉は、偽りの悪評に傷ついてきたエレオノーラにとって、戸惑いと共に、かつてない温もりをもたらすものだった。「迷惑千万!」と思っていたはずの公爵の存在が、いつしか「心地よいかも…」と感じられるように。

過去のトラウマ、卑劣な罠、そして立ちはだかる身分と悪評の壁。数々の困難に見舞われながらも、アレクシス公爵の揺るぎない庇護と真っ直ぐな愛情に支えられ、エレオノーラは真の自分を取り戻し、やがて二人は互いにとってかけがえのない存在となっていく。

これは、不遇な辺境令嬢が、冷徹公爵の不器用でひたむきな「ロックオン(溺愛)」によって心の氷を溶かし、真実の愛と幸福を掴む、ちょっぴりじれったくて、とびきり甘い逆転ラブストーリー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる