2 / 6

Protocol_1

親切の提供 親切の連鎖

しおりを挟む

月曜の朝、チャイムが鳴った。

寝間着のままの光莉は、

まだ瞼の重い目をこすりながら玄関へ向かった。

インターフォン越しに聞こえてきたのは、

馴れ馴れしくも親しげな女の声。

「お洗濯、干す場所に困ってませんか?

うちのベランダ、風通しいいんですよ」

一瞬、言葉の意味を理解できなかった。

それでも応じないわけにもいかず、

光莉は戸をゆっくり開けた。

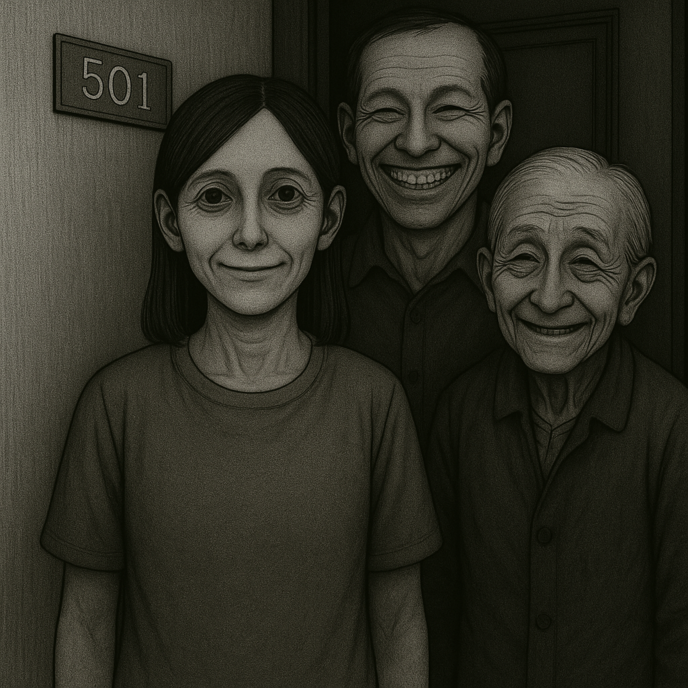

そこに立っていたのは、

昨日エレベーターで一緒になった下の階の主婦だった。

花柄のエプロンを付け、手には物干し竿。

笑顔――

というよりも、“笑顔という形を貼りつけている”ような表情。

「あ……ありがとうございます。

でも、うちは部屋干しで間に合ってるので……」

光莉が困ったように返すと、

女はさらに一歩踏み込んで、笑いながら言った。

「湿気、すごいでしょ? この建物。

うち、空いてるからいつでも使ってくださいな」

「え、あ、いや……それは……助かります……けど……」

言葉を選んでいる間に、女はずかずかと玄関を通り過ぎ、

ベランダの窓際に歩み寄って外を覗き込んだ。

まるで自分の家かのような、慣れた足取りだった。

「ここからうちのベランダ、見えるの。

何かあったら、手ぇ振ってくれればいいから」

光莉は乾いた笑顔を浮かべながら頷くしかなかった。

しかし、頭の中では

(なぜもう部屋に入ってるの?)

(これは普通なのか?)

と声が渦巻いていた。

「……ほんとに、ありがとうございます」

やっとのことでそれだけ言った時、

ようやく女は「じゃあ」と笑って出ていった。

だが、足音がドアの外に消えていくまでに妙に時間がかかった。

午後。買い出しの帰り道。

スーパーの袋を両手に下げた光莉と隆斗が501号室に戻ると、

玄関の前に人影があった。

「……あ、こんにちは」

見知らぬ老人だった。

七十代は超えているだろう。

小柄で、杖を持っていた。

「あんたたち、引っ越してきたばかりだろ?

さっきスーパーで見かけてね。うちも余ってて……」

彼の手には、ビニール袋。

中には、光莉たちがさっき買ったばかりの野菜――

大根と人参がまったく同じ本数、同じサイズで入っていた。

「あ、でも……うちも同じの買ったばかりで……」

光莉がやんわりと断ろうとすると、

老人はにっこりと目を細めた。

「そうかい。じゃあ重なっちゃったね。

でも、腐る前に食べてくれればいいから。気持ち、ね。気持ち。フフ。」

断れない空気だった。

隆斗が「ありがとうございます」と頭を下げて袋を受け取る。

中の大根の断面は、明らかに乾いていた。

数日――いや、一週間近く前に切られたような感触だった。

「……あの人、うちらが何を買ってたか、なんで知ってたんだよ…」

部屋に戻ってから隆斗がそう呟いた。

光莉は黙ったまま、冷蔵庫の野菜室に二重になった野菜を詰め込んだ。

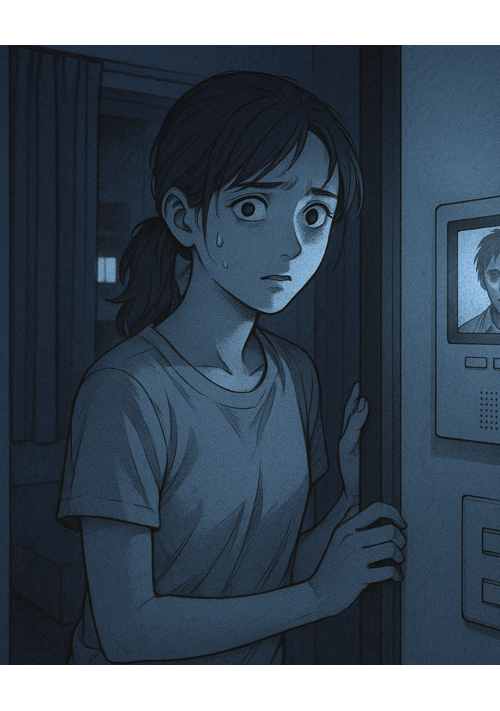

夜。

光莉が冷蔵庫を開けると、手前に何かが貼りついていた。

小さな紙切れ。

水気を帯びた指で触れると、ぺたりと吸い付くように張りついた。

裏に書かれていたのは、油性ペンの手書き。

《冷やしすぎると、風邪ひきますよ》

「え……なにこれ」

「どうした?」

隆斗が背後から覗き込む。

「紙が……冷蔵庫の中に入ってた。隆斗、入れた?」

「いや、俺は入れてない。

…ってか、誰が?勝手に?入れるとかありえないでしょ」

鍵は確かに閉めていた。

ドアチェーンも異常なし。

だが、冷気よりも先に、何かの気配が背中をなぞっていった。

火曜日の午後。

再びインターフォンが鳴った。

出ると、作業着姿の男が立っていた。

「管理人です。排水の点検、順番でしてましてね。

特に依頼がなくても定期的に入るんですよ」

「え、でも今……」

光莉が言いかける間に、男はずかずかと靴を脱ぎ、台所へ直行した。

「……あの、ちょっと。今、私しかいなくて……」

「すぐ終わりますから。はい、お邪魔しますね」

もう、侵入は完了していた。

しゃがみこんだ男は、工具と小型カメラのようなものを排水口に突っ込む。

「異常なし。綺麗にお使いですねえ。

……やっぱり、この部屋は静かでいい」

「……静か、ですか?」

「ええ、外の音がほとんど入らないでしょう?

つまり、中の音も、漏れにくいんです」

光莉は固まったまま、頷くしかなかった。

男が去った後、足元にまた紙片が落ちていた。

《光の届かない場所には、虫が湧きます》

水曜日。

ポストに新聞と一緒にビニール袋が差し込まれていた。

中には、クッキー。ラッピングのシールには、

《ひかりちゃんへ》

「……え?」

光莉はその場で固まった。

隣で隆斗も眉をひそめる。

「なあ、うちら……名前、誰にも言ってないよな?」

「うん……郵便受けにも表札出してない。自己紹介もしてない」

二人は顔を見合わせるしかなかった。

午後。

光莉が買い物からの帰りに、建物の裏手を歩いていたとき、

塀の向こうに、小さな人影が見えた。

女の子。小学生くらい。真っ白なワンピース。長い髪。

口元に手を当て、光莉のほうをじっと見ていた。

光莉が近づくと、女の子が口を開いた。

「クッキー、甘かった?」

「えっ?」

「昨日より、いっぱい砂糖入れたの。がんばったの」

笑って、走り去る。

足音が、まるで地面を踏んでいないように、音を立てなかった。

夜。

冷蔵庫から、「コン……コン……」という音がする。

隆斗が扉を開けると、中のタッパーにくっきりと指紋がついていた。

「これ……子供の手?」

光莉は振り返り、

「……ねえ、ねえ隆斗……。これ……何?」

光莉の声が震える。

隆斗も、言葉を失っていた。

木曜の朝。

インターフォンが鳴った。

画面には、主婦、老人、管理人。

三人が、満面の笑みを顔に貼りつかせ、

玄関先に横並びで立っていた。

「おすそ分け、受け取ってもらえますか?」

声は三人分の口から同時に出ているのに、

不思議と“ひとつの音”に聞こえた。

スピーカー越しの声は、濁りのない低音で、乾いている。

人間のものというより、

録音された音源を再生しているような合成的な響きだった。

「……え、今の、録音じゃないよね?」

隆斗が眉をひそめる。

光莉は答えないまま、モニターの画面を凝視していた。

三人の視線はまっすぐ、

まるでモニター越しにこちらの心の中を覗いているかのようだった。

誰も手に“おすそ分け”らしきものは持っていない。袋も皿も、何もない。

なのに、女が口角をさらに上げて、こう言った。

「もう、渡す側の顔になってますよ」

ぞわ、と背中が泡立つ感覚が走る。

その瞬間、ドアスコープ越しの視線を感じて、

光莉は反射的に後ずさりした。

「……あの人たち、ずっと、こっちを見てた気がする……」

「いや……なんでだよ……なんで俺らの部屋の中見れんだよ。

なんで、あんなに詳しく知ってんだよ……」

二人はリビングに戻る。

けれど、“どこかに視線が残っている”感じが、消えなかった。

光莉がふと視線をやると、壁のコンセントの横に、

不自然に貼られた黒いテープが目に入った。

「……なにこれ、こんなとこに……?」

ぺり、と剥がす。

その下にあったのは――

「……盗聴器……?」

乾いた音が喉の奥から漏れる。

電源が、わずかに灯っていた。

つまり、“今も誰かが聞いている”。

そのとき、携帯が鳴った。

ディスプレイには“非通知”。

光莉が恐る恐る応答する。

『あまり剥がさないほうが、いいですよ』

女の声だった。

さっきの三人の、あの笑っていた女の声?

笑っていない抑揚の全くない声。

『“心配される”のが、嫌いなんですね?』

ブツッ。

通話が切れた直後――

室内の冷蔵庫の奥から、「コン……」という鈍い音が聞こえた。

まるで、誰かが冷蔵庫の中からノックしているかのように。

翌朝。

「……え?」

郵便受けを開けた隆斗が、声を漏らした。

手にしていたのは、市役所からの封筒。

「昨日届いてたやつ……中身、開けられてる。封筒が、違う」

差出人も宛先も変わらない。だが、封筒の質感が違う。

明らかに封が二度閉じられたようなノリ跡と、

折り目の数が、三つ折りではなく四つ折りになっていた。

「誰かが、開けて、入れ直したってこと……?」

光莉が何も言えずにいると、エレベーターが開いた。

そこに立っていたのは、初老の女。

初対面――のはずだった。

だが、女はにこやかに言った。

「ご両親、静岡なのねぇ。

地震とかあったら心配よね。離れてると」

「……え?」

「私、昔、東部の方にいたの。

何かあったとき大変よね、遠いと」

名乗っていない。そんな話、していない。

それなのに、その口調は、まるで旧友か親戚のようだった。

光莉が一歩後ずさると、女はにこりと笑った。

「でも、大丈夫。私たち―

あなたたちのこと、ちゃんと見守ってますからね」

“私たち”。

誰を指しているのか。どこまでの“範囲”なのか。

誰も答えようとしないのに――

エレベーターの中で待っていた別の住人も、

すれ違った若い女も、同じ笑みを浮かべていた。

その夜。

光莉がリビングのテーブルに気づいたのは、

深夜一時を過ぎた頃だった。

片付けをしていたはずなのに、

テーブルの中央に、一枚の紙がぽつんと置かれていた。

見覚えのない文字。見た覚えのない紙。

誰かが置いた。

だがいつ、どうやって?

光莉がそっと手に取ると、紙にはこう書かれていた。

《次の“おすそ分け”も、楽しみにしていてくださいね》

文字の端に、赤茶色の指紋がにじんでいた。

寝間着のままの光莉は、

まだ瞼の重い目をこすりながら玄関へ向かった。

インターフォン越しに聞こえてきたのは、

馴れ馴れしくも親しげな女の声。

「お洗濯、干す場所に困ってませんか?

うちのベランダ、風通しいいんですよ」

一瞬、言葉の意味を理解できなかった。

それでも応じないわけにもいかず、

光莉は戸をゆっくり開けた。

そこに立っていたのは、

昨日エレベーターで一緒になった下の階の主婦だった。

花柄のエプロンを付け、手には物干し竿。

笑顔――

というよりも、“笑顔という形を貼りつけている”ような表情。

「あ……ありがとうございます。

でも、うちは部屋干しで間に合ってるので……」

光莉が困ったように返すと、

女はさらに一歩踏み込んで、笑いながら言った。

「湿気、すごいでしょ? この建物。

うち、空いてるからいつでも使ってくださいな」

「え、あ、いや……それは……助かります……けど……」

言葉を選んでいる間に、女はずかずかと玄関を通り過ぎ、

ベランダの窓際に歩み寄って外を覗き込んだ。

まるで自分の家かのような、慣れた足取りだった。

「ここからうちのベランダ、見えるの。

何かあったら、手ぇ振ってくれればいいから」

光莉は乾いた笑顔を浮かべながら頷くしかなかった。

しかし、頭の中では

(なぜもう部屋に入ってるの?)

(これは普通なのか?)

と声が渦巻いていた。

「……ほんとに、ありがとうございます」

やっとのことでそれだけ言った時、

ようやく女は「じゃあ」と笑って出ていった。

だが、足音がドアの外に消えていくまでに妙に時間がかかった。

午後。買い出しの帰り道。

スーパーの袋を両手に下げた光莉と隆斗が501号室に戻ると、

玄関の前に人影があった。

「……あ、こんにちは」

見知らぬ老人だった。

七十代は超えているだろう。

小柄で、杖を持っていた。

「あんたたち、引っ越してきたばかりだろ?

さっきスーパーで見かけてね。うちも余ってて……」

彼の手には、ビニール袋。

中には、光莉たちがさっき買ったばかりの野菜――

大根と人参がまったく同じ本数、同じサイズで入っていた。

「あ、でも……うちも同じの買ったばかりで……」

光莉がやんわりと断ろうとすると、

老人はにっこりと目を細めた。

「そうかい。じゃあ重なっちゃったね。

でも、腐る前に食べてくれればいいから。気持ち、ね。気持ち。フフ。」

断れない空気だった。

隆斗が「ありがとうございます」と頭を下げて袋を受け取る。

中の大根の断面は、明らかに乾いていた。

数日――いや、一週間近く前に切られたような感触だった。

「……あの人、うちらが何を買ってたか、なんで知ってたんだよ…」

部屋に戻ってから隆斗がそう呟いた。

光莉は黙ったまま、冷蔵庫の野菜室に二重になった野菜を詰め込んだ。

夜。

光莉が冷蔵庫を開けると、手前に何かが貼りついていた。

小さな紙切れ。

水気を帯びた指で触れると、ぺたりと吸い付くように張りついた。

裏に書かれていたのは、油性ペンの手書き。

《冷やしすぎると、風邪ひきますよ》

「え……なにこれ」

「どうした?」

隆斗が背後から覗き込む。

「紙が……冷蔵庫の中に入ってた。隆斗、入れた?」

「いや、俺は入れてない。

…ってか、誰が?勝手に?入れるとかありえないでしょ」

鍵は確かに閉めていた。

ドアチェーンも異常なし。

だが、冷気よりも先に、何かの気配が背中をなぞっていった。

火曜日の午後。

再びインターフォンが鳴った。

出ると、作業着姿の男が立っていた。

「管理人です。排水の点検、順番でしてましてね。

特に依頼がなくても定期的に入るんですよ」

「え、でも今……」

光莉が言いかける間に、男はずかずかと靴を脱ぎ、台所へ直行した。

「……あの、ちょっと。今、私しかいなくて……」

「すぐ終わりますから。はい、お邪魔しますね」

もう、侵入は完了していた。

しゃがみこんだ男は、工具と小型カメラのようなものを排水口に突っ込む。

「異常なし。綺麗にお使いですねえ。

……やっぱり、この部屋は静かでいい」

「……静か、ですか?」

「ええ、外の音がほとんど入らないでしょう?

つまり、中の音も、漏れにくいんです」

光莉は固まったまま、頷くしかなかった。

男が去った後、足元にまた紙片が落ちていた。

《光の届かない場所には、虫が湧きます》

水曜日。

ポストに新聞と一緒にビニール袋が差し込まれていた。

中には、クッキー。ラッピングのシールには、

《ひかりちゃんへ》

「……え?」

光莉はその場で固まった。

隣で隆斗も眉をひそめる。

「なあ、うちら……名前、誰にも言ってないよな?」

「うん……郵便受けにも表札出してない。自己紹介もしてない」

二人は顔を見合わせるしかなかった。

午後。

光莉が買い物からの帰りに、建物の裏手を歩いていたとき、

塀の向こうに、小さな人影が見えた。

女の子。小学生くらい。真っ白なワンピース。長い髪。

口元に手を当て、光莉のほうをじっと見ていた。

光莉が近づくと、女の子が口を開いた。

「クッキー、甘かった?」

「えっ?」

「昨日より、いっぱい砂糖入れたの。がんばったの」

笑って、走り去る。

足音が、まるで地面を踏んでいないように、音を立てなかった。

夜。

冷蔵庫から、「コン……コン……」という音がする。

隆斗が扉を開けると、中のタッパーにくっきりと指紋がついていた。

「これ……子供の手?」

光莉は振り返り、

「……ねえ、ねえ隆斗……。これ……何?」

光莉の声が震える。

隆斗も、言葉を失っていた。

木曜の朝。

インターフォンが鳴った。

画面には、主婦、老人、管理人。

三人が、満面の笑みを顔に貼りつかせ、

玄関先に横並びで立っていた。

「おすそ分け、受け取ってもらえますか?」

声は三人分の口から同時に出ているのに、

不思議と“ひとつの音”に聞こえた。

スピーカー越しの声は、濁りのない低音で、乾いている。

人間のものというより、

録音された音源を再生しているような合成的な響きだった。

「……え、今の、録音じゃないよね?」

隆斗が眉をひそめる。

光莉は答えないまま、モニターの画面を凝視していた。

三人の視線はまっすぐ、

まるでモニター越しにこちらの心の中を覗いているかのようだった。

誰も手に“おすそ分け”らしきものは持っていない。袋も皿も、何もない。

なのに、女が口角をさらに上げて、こう言った。

「もう、渡す側の顔になってますよ」

ぞわ、と背中が泡立つ感覚が走る。

その瞬間、ドアスコープ越しの視線を感じて、

光莉は反射的に後ずさりした。

「……あの人たち、ずっと、こっちを見てた気がする……」

「いや……なんでだよ……なんで俺らの部屋の中見れんだよ。

なんで、あんなに詳しく知ってんだよ……」

二人はリビングに戻る。

けれど、“どこかに視線が残っている”感じが、消えなかった。

光莉がふと視線をやると、壁のコンセントの横に、

不自然に貼られた黒いテープが目に入った。

「……なにこれ、こんなとこに……?」

ぺり、と剥がす。

その下にあったのは――

「……盗聴器……?」

乾いた音が喉の奥から漏れる。

電源が、わずかに灯っていた。

つまり、“今も誰かが聞いている”。

そのとき、携帯が鳴った。

ディスプレイには“非通知”。

光莉が恐る恐る応答する。

『あまり剥がさないほうが、いいですよ』

女の声だった。

さっきの三人の、あの笑っていた女の声?

笑っていない抑揚の全くない声。

『“心配される”のが、嫌いなんですね?』

ブツッ。

通話が切れた直後――

室内の冷蔵庫の奥から、「コン……」という鈍い音が聞こえた。

まるで、誰かが冷蔵庫の中からノックしているかのように。

翌朝。

「……え?」

郵便受けを開けた隆斗が、声を漏らした。

手にしていたのは、市役所からの封筒。

「昨日届いてたやつ……中身、開けられてる。封筒が、違う」

差出人も宛先も変わらない。だが、封筒の質感が違う。

明らかに封が二度閉じられたようなノリ跡と、

折り目の数が、三つ折りではなく四つ折りになっていた。

「誰かが、開けて、入れ直したってこと……?」

光莉が何も言えずにいると、エレベーターが開いた。

そこに立っていたのは、初老の女。

初対面――のはずだった。

だが、女はにこやかに言った。

「ご両親、静岡なのねぇ。

地震とかあったら心配よね。離れてると」

「……え?」

「私、昔、東部の方にいたの。

何かあったとき大変よね、遠いと」

名乗っていない。そんな話、していない。

それなのに、その口調は、まるで旧友か親戚のようだった。

光莉が一歩後ずさると、女はにこりと笑った。

「でも、大丈夫。私たち―

あなたたちのこと、ちゃんと見守ってますからね」

“私たち”。

誰を指しているのか。どこまでの“範囲”なのか。

誰も答えようとしないのに――

エレベーターの中で待っていた別の住人も、

すれ違った若い女も、同じ笑みを浮かべていた。

その夜。

光莉がリビングのテーブルに気づいたのは、

深夜一時を過ぎた頃だった。

片付けをしていたはずなのに、

テーブルの中央に、一枚の紙がぽつんと置かれていた。

見覚えのない文字。見た覚えのない紙。

誰かが置いた。

だがいつ、どうやって?

光莉がそっと手に取ると、紙にはこう書かれていた。

《次の“おすそ分け”も、楽しみにしていてくださいね》

文字の端に、赤茶色の指紋がにじんでいた。

1

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

それなりに怖い話。

只野誠

ホラー

これは創作です。

実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。

本当に、実際に起きた話ではございません。

なので、安心して読むことができます。

オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。

不定期に章を追加していきます。

2025/12/31:『たこあげ』の章を追加。2026/1/7の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/30:『ねんがじょう』の章を追加。2026/1/6の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/29:『ふるいゆうじん』の章を追加。2026/1/5の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/28:『ふゆやすみ』の章を追加。2026/1/4の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/27:『ことしのえと』の章を追加。2026/1/3の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/26:『はつゆめ』の章を追加。2026/1/2の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/25:『がんじつのおおあめ』の章を追加。2026/1/1の朝4時頃より公開開始予定。

※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

【完結】ホラー短編集「隣の怪異」

シマセイ

ホラー

それは、あなたの『隣』にも潜んでいるのかもしれない。

日常風景が歪む瞬間、すぐそばに現れる異様な気配。

襖の隙間、スマートフォンの画面、アパートの天井裏、曰く付きの達磨…。

身近な場所を舞台にした怪異譚が、これから続々と語られていきます。

じわりと心を侵食する恐怖の記録、短編集『隣の怪異』。

今宵もまた、新たな怪異の扉が開かれる──。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる