1 / 16

1巻

1-1

しおりを挟む一、あしでまとい

元号も文化に改まり、江戸では町人文化の隆盛が本格化してきたとはいえ、遠く九州の地ではまだまだ旧態依然とした武家中心の社会である。

しかし、武家であるからと安穏としていられるわけでもない。御国替えなどと呼ばれる幕府の命によって、大名は居城を変えねばならぬことさえあった。

大名と家臣団が加わっての大移動。それは時に混乱とも活気とも言える騒動であり、城下にとっては大きな変革のときでもある。

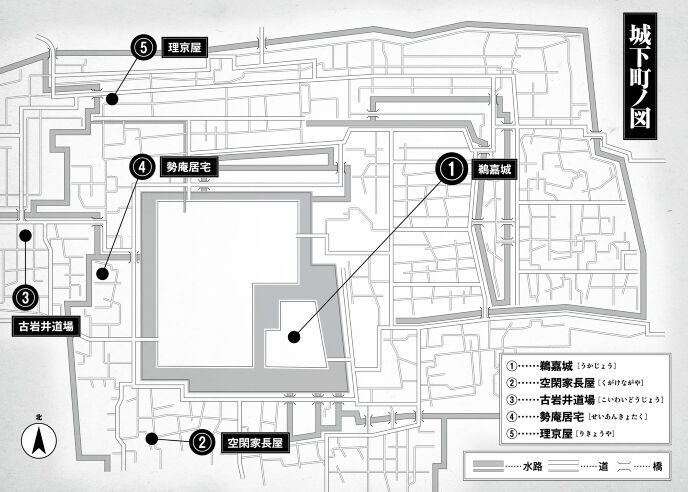

この鵜嘉藩にあっても状況は同じで、御国替えで主が交代してからというもの、鵜嘉城の北と東は新たな街道や宿場町やらが作られ、さらには藩主と共に入ってきた家臣団の家の普請も進んでいて、なかなかに騒々しい。

それに比して、古い家来衆の家が並ぶ南と西は暗鬱な空気が漂っていた。

前藩主の家来だった者たちのうち、御国替えの同行が叶わなかった連中は、処分こそなくとも、無役になってしまうのではないかという不安な心持ちから逃れられないのだ。

城の南に位置する下級藩士たちが住む長屋。その一室で、薄く冷たい病の床からようやく身体を起こした空閑政頼が甕の水を一啜りしたところで、戸口の向こうに誰かがやってきたことに気づいた。

戸板の隙間から漏れる光が遮られ、不意に暗くなるのだ。

「何用か。陽一郎どのならば、まだ城から帰ってきておらぬ」

「わしだ、政頼。些か面倒な頼み事があるのだが……中に入っても良いだろうか」

「ああ、鹿嶋か。久しいな」

聞こえてきた声は、若き日に同じ道場で汗を流した同門の男のもの。政頼と同時期に家督を継ぎ、今は城内での御役目に就いている、鹿嶋弥太郎という男のものだった。

政頼がまだ城に詰めている頃は毎日のように顔を合わせていたが、隠居して病に伏せってからは一度見舞いに来ただけだ。それすら一年以上前の話になる。

酒の入った一升樽を見せながら入ってきた鹿嶋の顔は、政頼の記憶しているものよりやや老けて、疲れているかのように影が差していた。ごつごつと角張った顔に大筆で描いたような豪快な眉も、今はすっかり垂れてしまっている。

「しばらく見ぬ間に痩せたな。古岩井道場随一の剣士が見る影もない。鋼のようだった身体も、なんとまあ、肋骨が浮いておるぞ」

「入るなり随分な言い草をするものだ。否定はしないが、老けたのも衰えたのもお互い様ではないか。なんだその弛んだ腹は」

「ははは、どうも御役目で忙しく走り回っていると、稽古からはとんと離れてしまうものでなあ」

鹿嶋が持ち込んだ酒を茶碗に注ぎ入れた政頼だが、唇を軽く湿らせただけで飲み込みはしなかった。病に罹ってからというもの、どうも酒が美味いと思えない。

差し出された座布団に礼を言い、政頼と向かい合わせに座った鹿嶋は「陽一郎どのが帰る前に、話を済ませておきたい」と早々に本題を切り出した。

「お前に頼みたい仕事がある」

「病んだ老骨に何を言うかと思えば……」

「まず聞いてくれ。一晩中迷ったのだが、やはりこれはお前にしか頼めぬ……師より秘技を受け継いだのは、ただお前一人なのだから」

政頼は眉間の皺をより深くして、顔をしかめた。

鹿嶋が言う〝秘技〟とは、古岩井道場に所属していた数十の門下生の中で、政頼のみが師から伝えられたものであり、師の死後に道場を継いだ現在の道場主すらも知らない暗殺剣だ。それを必要とするとはつまり、依頼は暗殺。

びっしょりと汗をかいた鹿嶋の表情が物語る通り、尋常の話ではない。

「そんな顔をするな政頼。汚れ仕事には違いないが、藩の重鎮からの依頼であるし、金はちゃんと出る」

「お前が言うならそうなのだろう。だが、今のおれは老いて痩せた枯れ木も同然よ」

「それでも、あの技は使えるのだろう? なあに、藩の害となる男を一人始末するだけで良いのだ」

殺しの話を軽々しく口にする友の姿に、政頼は些か驚いた。斯様な人物ではなかったはずなのだが、と。

当然、政頼はこれを断るつもりでいたが、普段と違う鹿嶋の様子が気になって話の先を聞くことにした。後から思えばこれがいけなかった。

「新しい藩主と共に来た、藤岡伊織という人物を知っているか」

「老中の一人だろう。見たことはないが、もちろん知っている」

隠居したとはいえ、藩内部の情報は城に出仕している陽一郎から逐一入ってくる。

娘の婿であり、五年前にその娘が亡くなってからも変わらず政頼を世話してくれている陽一郎には頭が上がらないが、それ以上に自分が彼の人生にとってあしでまといになっているのではないかとの考えが、ここ数年ずっと頭から離れない。

政頼と同格の藩士の次男坊だった陽一郎は、政頼や鹿嶋にとっては剣術道場の弟弟子にあたる。稽古に出ていた期間が違い共に汗を流したことはないが、信頼する師の勧めで娘と引き合わせ、その人柄を政頼も気に入っている。

「陽一郎どのが言っていたが、藤岡は実質的に藩の役目について何やら整理を進めているとかいう話だったな」

「然様さ。だが、そのやり方は些か強引でな。同じ藩の重鎮から、さらには新しい藩主にもあまり良くは思われておらぬ」

鹿嶋が言うには、藤岡の家は代々筆頭老中を輩出してきた名家であり、藩主といえどこれと言った理由もなく罷免するわけにはいかないらしい。

藩内政治を二分するとまでは言わないが、状況を放置していればいずれ藩の代替わりなど重要な部分で対立を生みかねない、というのは政頼にも理解できた。

「報酬は百両。これだけあれば、陽一郎どのに金を遺し、さらには迷惑をかけることなく自分の始末をつけられるのではないか?」

「嫌なことをはっきりと言いやがる」

文句を言いながらも、図星ではあった。

娘婿の陽一郎に家督を継がせたは良いものの、大した家格でもない貧乏藩士でしかない空閑家は、日々の暮らしで精一杯だ。

飯の用意も三日に一度手伝いに来てくれる近所の婆さんが米を炊き、汁を作っておいてくれるのでどうにかなっている。その婆さんへ渡す小遣い程度の礼金はなんとか捻出できるが、医者に行くのも薬を買うのもままならない。

もう一つ懸念がある。亡妻の義父である政頼がいては、陽一郎は新しい嫁を迎えることが難しい。このままでは空閑家が絶えてしまうのだ。

孫がいれば話は違ったのだろうが、これは誰のせいでもない。ただ運の向きが良くなかっただけだと政頼は考えている。

だからこそ、自分がいなくなることが、何よりも空閑家を続けるための妙策であるという思いが彼の頭を離れなかった。

「正式な依頼者は聞くな。当然、話は内密に。……つつがなく事が運べば、陽一郎どのの将来にも良い影響があるだろう」

「……それはつまり、陽一郎どのに良い御役目が回ってくる、と?」

政頼の問いに、鹿嶋は黙り込んだままではあったが、はっきりと頷いた。

互いに視線を交えたまま、老武士は考える。

暗殺は良いことでは決してない。士道に悖ると言ってしまえば考えるまでもない。

「いずれにせよ、まとまった金があるのとないのでは雲泥の差であろう。お前にはそれを受け取る資格があり、能力がある。折角の機会を無駄にするな」

「機会か」

「そうだ。わしとてお前の……いや、空閑家が続いてほしいと思っている」

このまま待っていても結論は出ないと踏んだのか、返事は明日聞きに来ると鹿嶋は言い残し、証拠代わりに半金のさらに半分、切餅一つ(二十五両)を置いて辞去した。

久しく見なかった大金と共にあばら家に残された政頼は、しばし迷って金を布団の下に隠した。陽一郎に見られては説明が面倒だ。

この時まで、翌日鹿嶋が再訪したら全て聞かなかったことにすると約束して金を返すつもりだった。だが、金が得られれば自分の供養代になるだろうし、何より陽一郎が出世するために身の回りを整え、賄賂として使ってより良い役目に就くことも可能だろうとの思いは捨てきれない。

「金か……さもしいものだが、剣よりも金が強い世の中なのか」

いずれ起きるであろう戦に向けて剣術を鍛えてきたが、長く続く徳川の世は泰平で、自分が参加できるような戦などついに起きなかった。

挙句、若い頃の無理と酒が心身を蝕み、さらには妻に先立たれ娘も喪った。

今や娘婿のあしでまといとなって、若い陽一郎の人生の重荷になってしまっている。

ふと視線を移す。

夕暮れが近いのだろう。気づけば、少しばかり開けたままの引き戸からは薄らと赤みを孕んだ光が入り始めている。

その光を遮るように影が立ったかと思うや否や、がたがたと音を立てて戸が開き、すらりと背の高い青年が姿を見せて、にこりと笑った。娘婿の陽一郎だ。

「ただいま戻りました。義父上、お加減は如何でしょう」

「ああ、悪くはない」

良くもないが、それを言う必要はなかった。口にすれば余計に心配をかけてしまうだろうし、政頼はそれを望んでいない。

「たにしの良いのをいただきましたので、味噌汁に入れましょう」

「おお、それは良いな。久しぶりだ」

「すぐに準備いたしますので、少々お待ちくださいね」

陽一郎は刀を置いて手早くたすきをかける。慣れた手さばきでたにしの身を引き出して洗い、手伝いの婆さんが用意した味噌汁の中に放り込んでいく。

薄い味噌汁が温められて匂いが部屋に広がり、政頼は先ほどまでの苦悩が少しばかりほぐれていくように感じた。

飯とたにしの味噌汁、それに二切れの沢庵という夕餉を前に布団の上で座り直した政頼は、独特の香りがするたにし汁を口に含んでみた。

「美味いな」

「口に合って良かった。……おや、酒がありますね。どなたかお見えに?」

「そうさ、古い友人が来た。昔の同門の男だが何やら忙しいようでな、ほんの少しだけ話をしたら、慌ただしく帰っていったよ」

「同門……では、義父上と同じく私の兄弟子というわけですね」

「そうなるな。と言っても面識はなかろうし、腕前も陽一郎のほうが上だろう。あれは大柄で押しの強い風体をしているくせに、どうも気の小さいところがあってな」

話をしながら、政頼は昔を思い出していた。

道場で切磋琢磨していた当時は政頼も負けず劣らずの体躯で、力においても技においても誰かに敗れる気はしなかったものだ。

ふと見た茶碗を持つ手指の、なんと心もとないものか。

自分の身体にまとわりつく死の臭いが日に日に濃くなっていると感じるのは、何とももどかしい。

「引き換え、陽一郎どのは道場の中でも群を抜いて良い腕をしていると聞いている。たしかそれを聞いたのは、小夜からだったな……」

「妻が……では、色目も随分と入っているでしょうね」

「ふ、惚気か」

全盛期の政頼ほどではないものの、陽一郎の身体が充分に鍛えられていることは知っている。亡き娘である小夜の口から聞いたことなのだ、忘れるはずもない。

とはいえ剣の腕が立つからといって出世できる世の中ではないことを、政頼は身をもってわかっていたから、剣の腕など護身できる程度あれば充分だと考えていた。

「丁度良かった」と言って陽一郎は空になった茶碗に酒を半分ほど注ぐと、政頼にも碗を空けるように勧めた。

「祝い酒とさせていただきましょう。というのも、新たな御役目を申し付けられまして。文机から離れることになりますが、扶持は増えます」

「ほう、それは目出度い」

そういうことならば、と政頼は残っていた飯を汁椀に放り込み、空いたところへ酒を二口分だけ注ぐ。

二人は、亡き女性の夫と父という奇妙な間柄である。

陽一郎は政頼にとって義理の親子だが、正式に許可を頂いた空閑家の跡継ぎであり、共に暮らすようになって十年近い。このまま自分の血は絶えるとしても、名を継いでくれた娘婿を素直に祝いたいと思った。

「どのような役目なのだ?」

「それなのですが……」

陽一郎はやや緊張した面持ちで、刀掛けをちらりと見遣る。

「老中の藤岡伊織様の護衛を仰せつかりました。急ではありますが、明日より領内の見分をなさるとのことで、まずは新街道の辺りから始めるそうです。領の案内役も兼ねてのお声がけのようですね」

絶句。

政頼はこれほど奇妙な符合があってたまるものかと内心で運命を呪い、辛うじて顔に平静を張りつけたまま残った酒を飲み干した。

味もしなければ酔う感覚すらない。

「それは……大事な御役目だ。だが、あのようなナマクラでは不安であろう」

「正直に申しますれば……ですが、問題なく御役目をこなせば、職人に砥ぎに出す程度の金子もできましょう」

「刃だけではない。拵えもだ。鞘の塗りが見る影もない。飾りのように腰に提げて歩くだけならばまだしも、老中の駕籠の横であのような刀を佩いているのは、どうか」

陽一郎の視線が部屋の隅に置かれた刀へと向いている間に、政頼は布団の下に隠していた切餅の封を切り、五両だけを掴んで陽一郎の前に置いた。

かちり、と金の触れ合う音に振り返った陽一郎は、目を丸くして小判と政頼の顔を交互に見ている。

みっともない様を見せるな、と言いたいところだが、政頼は言葉には出さない。

「こ、このような大金……!」

「もしもの蓄えだ」と嘘をつく。

「日没まで時間がある。あの刀は稽古用にして、多少なりとも斬れるものを急いで買っておいで」

藩主交代で侍の身分を捨てた者や、国を出る際に不要な刀を処分していった者は少なくない。

刀を売って御役目を得る賄賂の原資にするような者がいるのだから、町の商人ならば何振りかの悪くない刀を抱えているだろう、と政頼は言う。

ただ、この金を渡すにあたって条件をつけたいと続けた。

「先代の道場主であったおれの師が、唯一おれだけに伝えてくれた技がある。泰平の世には必要のないものだから、誰にも伝えずにあの世へ抱えていくつもりでいたのだが……」

「義父上……」

「陽一郎。お前に伝授する。おれの最後の仕事だが、受け取ってくれるか」

前金に手をつけた以上、藤岡斬りを請け負ったも同然となった。

これは藤岡を守護する陽一郎と対峙することを意味するのだが、政頼は判断を下したことに今やわずかの迷いも後悔もない。

娘が遺してくれた〝息子〟に全てを伝え、老いさらばえた身体を義理の息子の手柄に差し出すのだ。後金は手に入らないが、それでも五十両は手に入る。陽一郎が将来を作る元手には充分だろう。

逡巡していた陽一郎だが、やにわに椀の酒を空にして頷いた。

「よろしく、お願いいたします」

「よろしい。では明日の夕刻から始めるとしよう。秘技『無明』をお前に伝える」

病の苦しみを忘れたかのように、政頼は晴れやかな顔をしてもう一杯だけ、酒を注いだ。二杯目の酒は、五臓六腑に染み渡る美味さであった。

秘技を陽一郎に伝えると決めたその夜、酔いに任せて眠った政頼は夢を見た。

それはもう二十余年も前の記憶であり、彼がまだまだ若く強靭な肉体を誇っていた頃の話だ。

道場に一人呼び出された政頼は、師からある技を伝授された。

老いた脳では靄がかかっていたように忘れかけていた記憶を、そっくり夢で見たのだ。

「空閑、お前にこの技を伝えた意味がわかるか」

「わたしの腕前をお認めいただいたということでしょうか」

「それもあるが……はっきりと伝えておこう。この道場はお前には譲らぬつもりだ」

政頼はその当時、わけがわからなかった。

今でもはっきりと理解しているとは言えないが、もしあの時に道場を譲られていたとしても、経営を続けられていたかと考えると、自信はない。

性格的に多くの人を指導できるような器がなかった、と彼はその出来事から十数年経ってようやく答えのようなものにたどり着いた。

「それではなぜ、秘技をわたしに伝授してくださったのですか」

「これからの道場に、秘技は必要ない。だが技は遺さねばならぬ。そうせねばわしは死ぬに死ねん。道場を継ぐのとは違う、この重荷を背負えるのはお前が適任であろうと思ったのだ」

そうして深々と頭を下げ、「申し訳ない」と唸るような声を響かせた師の姿が、政頼は今の自分に重なっているように思えた。

白髪交じりの頭頂部を呆然と見ているところで目が覚めた。

古い記憶が蘇った政頼は、喉の渇きを覚えて痛む身体を起こし、甕の水を乱暴に呷った。

「ふっ……はぁ」

軽くむせたがもう一口を飲み、人心地ついたところで夢の内容を思い出す。

若かったあの頃。自分の腕を否定されたと感じて師の選択に腹を立てたこともあったが、今となっては道場を継がなかったことは正解だったと思える。

そして、もう誰にも伝えずにおくと決めた秘技を今度は義理の息子に伝えることになった運命に、もしかすると師は何かしら予見していたのではないかとすら考えてしまうのであった。

「たまさか、そんなことは、あるはずもないが。さて、今日からは布団の虫になっているわけにもいかぬ」

師は十年前に没した。

思えば墓参りもろくにしていないと思い出し、なんとも不義理だと感じながら布団を片付け、小判の隠し場所も変えておく。

まだ夢の中にいるらしい陽一郎の寝顔を見て、自分を奮い立たせる。

身体は動く。痛いが、動かせないわけではない。

「起きろ、陽一郎。間もなく陽が昇る」

「え……」

「起きるのだ。これから稽古を始める。目を覚まし、水を飲め」

渇きは敵だと政頼は考えていた。

多少の空腹は頭が冴えるので満腹よりよほど良い。だが、喉の渇きは身体を疲れさせ、思考も動きも鈍らせる。

これは道場での教えではなく、政頼自身が修行の最中に実感したものだ。以降、山へ分け入るなどする場合は、ひょうたんにたっぷりと水を詰めていくようになった。

「起きたな。では、裏へ来なさい」

「は、はい。義父上」

「木刀を持っておいで。本身を使うのは、先の話になる」

言われた通り昨日のうちに新しい刀を手に入れてきた陽一郎は慌ててそれを掴んだが、壁に立てかけられていた古い木刀を握り直した。

「家の裏でよろしいのですか?」

「心配することはない。今日のうちは、秘技を伝えるところまでにはいかない。それほど簡単なものではない」

「し、失礼いたしました」

どうも陽一郎は表情を隠すことができないようで、がっかりしたという顔を見せた。素直さには好感を持てるが、それが褒められるものではないと政頼は考えている。

二人揃って、長屋の裏へと回る。

そこは建物と小川の間であり、幅一間ほどの空きがある。剣を振るうには狭いが、政頼には充分だった。

「構えなさい」

「はい」

稽古が始まるや否や、陽一郎は先ほどまでの寝ぼけ眼を開いて引き締まった表情へと変わった。

政頼にとっては、懐かしい雰囲気だ。

一切の防具を用いない素面素小手での稽古は昔からあるもので、一歩間違えば大怪我を負う危険なものだ。だからこそ誰もが気を引き締めて向き合う。

身体中に打撲の跡が残るなど、当たり前なのだ。

「まず、陽一郎の腕を見せてもらう。構わないから打ってきなさい」

「ですが……」

「良いから」

声音は優しい。

だが、有無を言わせぬ圧力があった。

今まで陽一郎どの、と呼んでいたのを呼び捨てにしたのもそうだが、今ここにいるのは義理の親子ではなく、師と弟子なのだ。

「では」と陽一郎は左手の甲を耳に添えて八相の構えをとる。

「お願いします」

呼吸は互いに静かで、鼻からゆっくりと吸い、薄く開いた口からこぼれ出すように自然に吐く。肩が動くような激しい呼吸はしない。呼吸に区切りはつけず、吸い込みは気づけば吐き出しに変わっている。

呼吸に拍子をつけないことで、動き出しを悟られない技術だ。

「流石に基本はできているようだ」

「当然です。これでも免許を頂いておりますから」

古岩井道場において、習熟の度合いを認める段階で切紙や皆伝は存在しない。

まず目録があり、次に免許がある。

目録までが長く、また免許までも長い修行が必要となり、多くが実力よりも気力が持たず途中で投げ出すか道場を変えてしまうのだ。

それだけ厳しい道場ではあるが代替わりしながらも存続しているということは、良い道場だということだろう。

「では!」

気合一閃と共に、大上段からの思い切った斬り下ろしが政頼を襲う。

政頼が陽一郎の考えを読むに、彼のほうが半尺ほど背が高い分、切っ先が小手を斬り裂く程度の距離であれば、政頼の剣は届かないと読んでいるのだ。そして、立ち合うのは初めてでも、普段の暮らしから考えれば、筋力も速度も自分のほうが上である。そう陽一郎は考えている、と。

それは間違いではない。

しかし、その思考通りにはならなかった。

0

あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

冷遇妃マリアベルの監視報告書

Mag_Mel

ファンタジー

シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。

第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。

そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。

王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。

(小説家になろう様にも投稿しています)

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました

kieiku

恋愛

「では、記憶消去の魔法を執行します」

王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。

【完結】20年後の真実

ゴールデンフィッシュメダル

恋愛

公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。

マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。

それから20年。

マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。

そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。

おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。

全4話書き上げ済み。

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います

こじまき

恋愛

幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。

※「小説家になろう」にも投稿しています

さようなら、お別れしましょう

椿蛍

恋愛

「紹介しよう。新しい妻だ」――夫が『新しい妻』を連れてきた。

妻に新しいも古いもありますか?

愛人を通り越して、突然、夫が連れてきたのは『妻』!?

私に興味のない夫は、邪魔な私を遠ざけた。

――つまり、別居。

夫と父に命を握られた【契約】で縛られた政略結婚。

――あなたにお礼を言いますわ。

【契約】を無効にする方法を探し出し、夫と父から自由になってみせる!

※他サイトにも掲載しております。

※表紙はお借りしたものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。