11 / 40

中編

1 異界

しおりを挟む

波の音が聞こえてくる。

白くぼやけたその世界の中には、男と女がいた。

男は黒袴を、女は白無垢を身にまとっていて、仲睦まじく歩きながら談笑している。

女は目が見えないらしい。男が女をリードして、砂浜を雲の流れよりもゆっくりと歩いていた。

空を飛ぶ白い鳥たちや、木陰から出てきた野きつねたちも、二人をエスコートしているように見える。

祝福の時。

海岸沿いに植えられた若松葉はずっと先まで続いていて、浜辺のあちこちには古い漁船が数隻あった。

波が引き、また満ちる。時の流れの歯車は、二人を悠久の彼方へ送り出そうと見守っているようだ。

男が笑うと女も笑う。女が笑うと男も笑う。

幸せを絵に描いたような光景であったが、そこに突然、銃を肩に掛けた憲兵らしき人達がやってきた。男が顔を強張らせると、緊張が女にも伝わったのか、彼女も顔から笑みを消した。

憲兵たちが男から女を引き離す。

女は泣き叫びながら、男の方に手を伸ばした。他の憲兵に捕らわれた男も、女の手を掴もうと、必死に手を伸ばす。

もう少し、あと少しで掴めたのに、一発の乾いた銃声が響いた。男の腕からは力が抜け、女はさらに大きな声で泣き叫んだ。

◯

目を覚ました北野雄一は、ゆっくりと上体だけ起こすと、近くの人影に気が付いた。

「あ、起きた」

倒れていた雄一の傍には、青年が腰に手を当てて立っていた。

「イテテ……」

「大丈夫っすか?」

雄一は全身に鈍い痛みを覚え、上手く立ち上がることが出来なかった。マラソンをした後にくる筋肉痛のようだ。そんな彼に青年は手を差し出してくれた。

「ありがとう。君は確か……」

「真太郎です。駄菓子屋の」

起き上がった雄一はふらふらする体をどうにか支えると、周囲を見渡してみた。

「ここは?」

「見ての通り、熱海ですよ」

――雰囲気は違うけれど。

二人が今立っているのは、出雲の駄菓子屋主催の供養式を行っていた会場であった。糸川の遊歩道の一角にある小さなスペース。だけれど、その景色はつい先ほどまで雄一たちが見ていた風景とは、まるっきり異なっていた。

その世界には、二人の他に誰もいなかった。

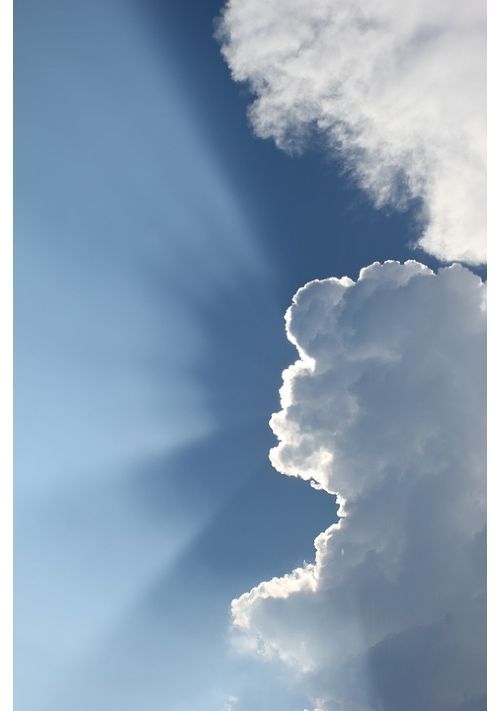

町には色彩はなく、淡い静寂の一色で、見上げた空には分厚い雲が切れ目なく続いている。

連なる民家や店たちはただ口を開け放しにして並んでいるだけで、そこに居るはずの住民や賑わう観光客は居なかった。

波や風や虫の鳴き声。自然の中に潜む音たちも聞こえない。無音の世界の中では、自分自身の鼓動が聞こえてくるようだ。

異界。

時間を失い、退廃したこの世界は現実とはかけ離れて見える。

「僕たちはいったい……」

雄一は治まりつつある全身の痛みに耐え、遊歩道の欄干から糸川を眺めてみたが、そこに流れる水はなかった。

「供養式の最中に、依頼主が割り込んできたんです」

そして、少女とぶつかってしまった。

そうだ、と、雄一も思い出した。

大切な旅の相棒であるボストンバッグを、例の少女に奪われてしまったのだ。そして、彼女を追いかけて行って……。

「だめだ。僕も思い出せない」

必死に記憶の糸を辿っていみたが、途中でプツリと切れてしまっていた。暗い記憶の中で、二人は迷子になってしまったのだ。

「歩けますか? とりあえずもう少し町の様子を見てみましょう」

青年は一人で歩き始めた。雄一も彼を追う。とりあえず少女を探さなくては。

二人がまず向かったのは、供養式の会場から近い「出雲の駄菓子屋」であった。

この世界では足音だけがよく響く。まるでミュート機能をつけて映画を見ているようだと、雄一は思った。

出雲の駄菓子屋の店内は、昨日と同じで何も変わり無いものではあったが、真太郎には違って見えたらしい。

「どうしたんだい?」

「どうやら僕たちは、変な夢でも見ているみたいですね」

骨董品たちがこっちを見ているようにして並んでいた。その中にはブリキのおもちゃもいる。嫌と言う程入ってくる太陽の暑い光はなく、物が多い店内には、薄い影があちこちに出来ていた。それらの物陰の中には、得体の知れない何者かが息を潜めて隠れているのではないかと、雄一は思った。

多くの視線を無視しながら店の奥に入っていく。真太郎は、店の中央にあるカウンターに座った。そして、引き出しを開けると、一冊のノートを取り出す。

「出雲の駄菓子屋日誌」と書かれた一冊のノート。

最後に書かれたのは供養式の前日。大西が例の掛け軸を持ってきた日付だった。

大西はどこに行ってしまったのだろうか。そして、俺たちはどこに来てしまったのだろうか。もしかしたら大西も同じ世界に居るのかもしれない。

雄一の気がつかないところで、真太郎は白紙のページに一言だけ書いた。

――ここはどこ?

何となく書いたその言葉は、彼の思考を最も的確に具現化した言葉であった。

雄一も店内を物色し始めた。

彼が買ったポン菓子も、昼間に訪れた時と同じように陳列している。雄一は、透明な容器の中から、青い飴玉を一つ取り出してみた。

突然、店のどこかでガチャンと音が鳴った。二人はとっさに音のした方を向くと、割れたお皿が床に散らばっていた。勝手に落ちてきたのか、近くの棚にその皿が置いてあったであろうスペースが、一つ空いている。

真太郎と雄一は割れたお皿に寄っていく。何事かと、雄一は真太郎と顔を見合わせたが、答えなんてわからない。

「勝手に落ちたのか……」

「そうみたいですね」

そもそも、二人が目指すべき答えはいったい何なのだろうか。問題の全貌さえ、二人はまだ把握していないのに。

ヒントも目的もなければ、次のためのアクションを起こすこともできない。

現状では、「答えがない」という逆説的問題を抱えているのだ。水面下に眠るそんな問題の気配を、二人は薄々と感付き始めていた。

だが、今度はもっと大きな、はっきりとしたアクションが、この世界で起こった。

ゴゴゴゴ――!

大きな地鳴りがどこからか聞こえてきた。地震ではない。ただ音が聞こえるだけ。

真太郎につられて、雄一は思わず店から出た。大きな地鳴りはまだ続いている。雄一はその音が、まるで大きな怪物か何かの鳴き声のようだと思った。

「なんだあれ……」

鋭い真太郎の切れ長の目が、驚きに満ち満ちて大きく開いている。彼の視線と同じ方向に目を向けた雄一も、同じく驚きの色が顔に広がっていく。

先ほどまで分厚い雲に覆われた灰色の熱海の空に、真っ黒な大穴が一つできている。一筋の光さえ許さないその暗黒。空という遙か彼方に存在するはずなのに、二人をすぐにでも飲み込んでしまいそうな禍々しさがあった。

何が始まり、何で終わりとするのか。不安に寄り添い、恐怖の吐息を感じ、真太郎と雄一は「自分自身がこの場に居る」という真実のみしか与えられていない。

二人が取り込まれたこの「異界」は、さっきまで供養式を行っていた熱海の町の、「裏の世界」とでも言うべきところなのだろうか。

ゴゴゴゴ――!

地鳴りはまだ続いている。

空にぽつりとできた穴を見上げる二人。すると、今度は出雲の駄菓子屋を除いて、その通りのすべての建物の窓や扉が勢いよく閉まっていく。

災害から家の中を守るかのように、二人のいる通りの店や民家は、そのすべての口を閉じてしまったのだ。

次から次へと襲ってくる謎の現象に、雄一の頭はついていけない。まるで赤子だ。見たもの聞いたものをすべて受け入れなければならない。いちいち理解を求めるときりがない。

何かの気配を感じる。

二人は通りの奥を見た。何者かが近づいてくる。何かを引きずる音もする。

雄一は、全身を緊張させる。やがて姿が見えてきた。

二人の前に現れたのは、片手に草刈り鎌を持った老婆であった。

ボロボロの農作業着を身にまとい、手拭いを日よけ頭巾としていて、地面しか見えないのではと思わせるほど曲がった腰。それから、小さな体には相応しくないくらい大きな鎌を、その老婆は地面に引きずりながら歩いていた。

ゆっくりと、いつか倒れてしまうのではないかと心配になってしまうくらい足取りが危うい。だが、それは老人特有の偽りだ。容姿で余裕を持たせるが、その内には偉大な精神が秘められている。

雄一は、その威圧さを直観的に感じ取り、緊張を緩めることはしなかった。いや、できなかったのだ。

老婆と二人の距離が徐々に縮まっていく。その距離およそ5メートルというところで、老婆はピタリと足を止めた。

雄一は目の前の得体の知れない恐怖から逃げることが出来なかった。まるで見えない手が地面から生えて、自分の足首をしっかりと掴んでいるような感覚であった。

刹那の沈黙――その後、なんと老婆は、その曲がった背中を勢いよく伸ばして顔を上げたのだ。

朽ち果てた老婆のその顔には、果てしない「怒気」が含まれていた。

白くぼやけたその世界の中には、男と女がいた。

男は黒袴を、女は白無垢を身にまとっていて、仲睦まじく歩きながら談笑している。

女は目が見えないらしい。男が女をリードして、砂浜を雲の流れよりもゆっくりと歩いていた。

空を飛ぶ白い鳥たちや、木陰から出てきた野きつねたちも、二人をエスコートしているように見える。

祝福の時。

海岸沿いに植えられた若松葉はずっと先まで続いていて、浜辺のあちこちには古い漁船が数隻あった。

波が引き、また満ちる。時の流れの歯車は、二人を悠久の彼方へ送り出そうと見守っているようだ。

男が笑うと女も笑う。女が笑うと男も笑う。

幸せを絵に描いたような光景であったが、そこに突然、銃を肩に掛けた憲兵らしき人達がやってきた。男が顔を強張らせると、緊張が女にも伝わったのか、彼女も顔から笑みを消した。

憲兵たちが男から女を引き離す。

女は泣き叫びながら、男の方に手を伸ばした。他の憲兵に捕らわれた男も、女の手を掴もうと、必死に手を伸ばす。

もう少し、あと少しで掴めたのに、一発の乾いた銃声が響いた。男の腕からは力が抜け、女はさらに大きな声で泣き叫んだ。

◯

目を覚ました北野雄一は、ゆっくりと上体だけ起こすと、近くの人影に気が付いた。

「あ、起きた」

倒れていた雄一の傍には、青年が腰に手を当てて立っていた。

「イテテ……」

「大丈夫っすか?」

雄一は全身に鈍い痛みを覚え、上手く立ち上がることが出来なかった。マラソンをした後にくる筋肉痛のようだ。そんな彼に青年は手を差し出してくれた。

「ありがとう。君は確か……」

「真太郎です。駄菓子屋の」

起き上がった雄一はふらふらする体をどうにか支えると、周囲を見渡してみた。

「ここは?」

「見ての通り、熱海ですよ」

――雰囲気は違うけれど。

二人が今立っているのは、出雲の駄菓子屋主催の供養式を行っていた会場であった。糸川の遊歩道の一角にある小さなスペース。だけれど、その景色はつい先ほどまで雄一たちが見ていた風景とは、まるっきり異なっていた。

その世界には、二人の他に誰もいなかった。

町には色彩はなく、淡い静寂の一色で、見上げた空には分厚い雲が切れ目なく続いている。

連なる民家や店たちはただ口を開け放しにして並んでいるだけで、そこに居るはずの住民や賑わう観光客は居なかった。

波や風や虫の鳴き声。自然の中に潜む音たちも聞こえない。無音の世界の中では、自分自身の鼓動が聞こえてくるようだ。

異界。

時間を失い、退廃したこの世界は現実とはかけ離れて見える。

「僕たちはいったい……」

雄一は治まりつつある全身の痛みに耐え、遊歩道の欄干から糸川を眺めてみたが、そこに流れる水はなかった。

「供養式の最中に、依頼主が割り込んできたんです」

そして、少女とぶつかってしまった。

そうだ、と、雄一も思い出した。

大切な旅の相棒であるボストンバッグを、例の少女に奪われてしまったのだ。そして、彼女を追いかけて行って……。

「だめだ。僕も思い出せない」

必死に記憶の糸を辿っていみたが、途中でプツリと切れてしまっていた。暗い記憶の中で、二人は迷子になってしまったのだ。

「歩けますか? とりあえずもう少し町の様子を見てみましょう」

青年は一人で歩き始めた。雄一も彼を追う。とりあえず少女を探さなくては。

二人がまず向かったのは、供養式の会場から近い「出雲の駄菓子屋」であった。

この世界では足音だけがよく響く。まるでミュート機能をつけて映画を見ているようだと、雄一は思った。

出雲の駄菓子屋の店内は、昨日と同じで何も変わり無いものではあったが、真太郎には違って見えたらしい。

「どうしたんだい?」

「どうやら僕たちは、変な夢でも見ているみたいですね」

骨董品たちがこっちを見ているようにして並んでいた。その中にはブリキのおもちゃもいる。嫌と言う程入ってくる太陽の暑い光はなく、物が多い店内には、薄い影があちこちに出来ていた。それらの物陰の中には、得体の知れない何者かが息を潜めて隠れているのではないかと、雄一は思った。

多くの視線を無視しながら店の奥に入っていく。真太郎は、店の中央にあるカウンターに座った。そして、引き出しを開けると、一冊のノートを取り出す。

「出雲の駄菓子屋日誌」と書かれた一冊のノート。

最後に書かれたのは供養式の前日。大西が例の掛け軸を持ってきた日付だった。

大西はどこに行ってしまったのだろうか。そして、俺たちはどこに来てしまったのだろうか。もしかしたら大西も同じ世界に居るのかもしれない。

雄一の気がつかないところで、真太郎は白紙のページに一言だけ書いた。

――ここはどこ?

何となく書いたその言葉は、彼の思考を最も的確に具現化した言葉であった。

雄一も店内を物色し始めた。

彼が買ったポン菓子も、昼間に訪れた時と同じように陳列している。雄一は、透明な容器の中から、青い飴玉を一つ取り出してみた。

突然、店のどこかでガチャンと音が鳴った。二人はとっさに音のした方を向くと、割れたお皿が床に散らばっていた。勝手に落ちてきたのか、近くの棚にその皿が置いてあったであろうスペースが、一つ空いている。

真太郎と雄一は割れたお皿に寄っていく。何事かと、雄一は真太郎と顔を見合わせたが、答えなんてわからない。

「勝手に落ちたのか……」

「そうみたいですね」

そもそも、二人が目指すべき答えはいったい何なのだろうか。問題の全貌さえ、二人はまだ把握していないのに。

ヒントも目的もなければ、次のためのアクションを起こすこともできない。

現状では、「答えがない」という逆説的問題を抱えているのだ。水面下に眠るそんな問題の気配を、二人は薄々と感付き始めていた。

だが、今度はもっと大きな、はっきりとしたアクションが、この世界で起こった。

ゴゴゴゴ――!

大きな地鳴りがどこからか聞こえてきた。地震ではない。ただ音が聞こえるだけ。

真太郎につられて、雄一は思わず店から出た。大きな地鳴りはまだ続いている。雄一はその音が、まるで大きな怪物か何かの鳴き声のようだと思った。

「なんだあれ……」

鋭い真太郎の切れ長の目が、驚きに満ち満ちて大きく開いている。彼の視線と同じ方向に目を向けた雄一も、同じく驚きの色が顔に広がっていく。

先ほどまで分厚い雲に覆われた灰色の熱海の空に、真っ黒な大穴が一つできている。一筋の光さえ許さないその暗黒。空という遙か彼方に存在するはずなのに、二人をすぐにでも飲み込んでしまいそうな禍々しさがあった。

何が始まり、何で終わりとするのか。不安に寄り添い、恐怖の吐息を感じ、真太郎と雄一は「自分自身がこの場に居る」という真実のみしか与えられていない。

二人が取り込まれたこの「異界」は、さっきまで供養式を行っていた熱海の町の、「裏の世界」とでも言うべきところなのだろうか。

ゴゴゴゴ――!

地鳴りはまだ続いている。

空にぽつりとできた穴を見上げる二人。すると、今度は出雲の駄菓子屋を除いて、その通りのすべての建物の窓や扉が勢いよく閉まっていく。

災害から家の中を守るかのように、二人のいる通りの店や民家は、そのすべての口を閉じてしまったのだ。

次から次へと襲ってくる謎の現象に、雄一の頭はついていけない。まるで赤子だ。見たもの聞いたものをすべて受け入れなければならない。いちいち理解を求めるときりがない。

何かの気配を感じる。

二人は通りの奥を見た。何者かが近づいてくる。何かを引きずる音もする。

雄一は、全身を緊張させる。やがて姿が見えてきた。

二人の前に現れたのは、片手に草刈り鎌を持った老婆であった。

ボロボロの農作業着を身にまとい、手拭いを日よけ頭巾としていて、地面しか見えないのではと思わせるほど曲がった腰。それから、小さな体には相応しくないくらい大きな鎌を、その老婆は地面に引きずりながら歩いていた。

ゆっくりと、いつか倒れてしまうのではないかと心配になってしまうくらい足取りが危うい。だが、それは老人特有の偽りだ。容姿で余裕を持たせるが、その内には偉大な精神が秘められている。

雄一は、その威圧さを直観的に感じ取り、緊張を緩めることはしなかった。いや、できなかったのだ。

老婆と二人の距離が徐々に縮まっていく。その距離およそ5メートルというところで、老婆はピタリと足を止めた。

雄一は目の前の得体の知れない恐怖から逃げることが出来なかった。まるで見えない手が地面から生えて、自分の足首をしっかりと掴んでいるような感覚であった。

刹那の沈黙――その後、なんと老婆は、その曲がった背中を勢いよく伸ばして顔を上げたのだ。

朽ち果てた老婆のその顔には、果てしない「怒気」が含まれていた。

0

あなたにおすすめの小説

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

行き場を失った恋の終わらせ方

当麻月菜

恋愛

「君との婚約を白紙に戻してほしい」

自分の全てだったアイザックから別れを切り出されたエステルは、どうしてもこの恋を終わらすことができなかった。

避け続ける彼を求めて、復縁を願って、あの日聞けなかった答えを得るために、エステルは王城の夜会に出席する。

しかしやっと再会できた、そこには見たくない現実が待っていて……

恋の終わりを見届ける貴族青年と、行き場を失った恋の中をさ迷う令嬢の終わりと始まりの物語。

※他のサイトにも重複投稿しています。

それなりに怖い話。

只野誠

ホラー

これは創作です。

実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。

本当に、実際に起きた話ではございません。

なので、安心して読むことができます。

オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。

不定期に章を追加していきます。

2025/12/24:『おおみそか』の章を追加。2025/12/31の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/23:『みこし』の章を追加。2025/12/30の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/22:『かれんだー』の章を追加。2025/12/29の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/21:『おつきさまがみている』の章を追加。2025/12/28の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/20:『にんぎょう』の章を追加。2025/12/27の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/19:『ひるさがり』の章を追加。2025/12/26の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/18:『いるみねーしょん』の章を追加。2025/12/25の朝4時頃より公開開始予定。

※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

灰かぶりの姉

吉野 那生

恋愛

父の死後、母が連れてきたのは優しそうな男性と可愛い女の子だった。

「今日からあなたのお父さんと妹だよ」

そう言われたあの日から…。

* * *

『ソツのない彼氏とスキのない彼女』のスピンオフ。

国枝 那月×野口 航平の過去編です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

君との空へ【BL要素あり・短編おまけ完結】

Motoki

ホラー

一年前に親友を亡くした高橋彬は、体育の授業中、その親友と同じ癖をもつ相沢隆哉という生徒の存在を知る。その日から隆哉に付きまとわれるようになった彬は、「親友が待っている」という言葉と共に、親友の命を奪った事故現場へと連れて行かれる。そこで彬が見たものは、あの事故の時と同じ、血に塗れた親友・時任俊介の姿だった――。

※ホラー要素は少し薄めかも。BL要素ありです。人が死ぬ場面が出てきますので、苦手な方はご注意下さい。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる