12 / 480

第1章 星の巡礼から遠ざかって チェーザレ・ボルジア

ロマーニャ攻略 チェーザレの来た道4 1500年 ローマ~

しおりを挟む

<チェーザレ・ボルジア、ビシュリエ公アルフォンソ・ダラゴーナ、ルクレツィア・ボルジア、アレクサンデル6世、ジェーム王子>

1500年、24歳のチェーザレ・ボルジアにとって、自身の野望を実行に移すはじまりの年となる。

彼の野望とは何だろうか。

彼はロマーニャ地方のフォルリとイーモラを手中に収めた。そこを端緒に、ロマーニャ地方の小領主を討伐し、その地を手に入れようとするだろう。彼はヴァランス公爵となりフランスの後ろ楯を得ている。また、かつて弟ホアンが任命された教会軍総司令官になることもありうる。そこまではイタリア半島の諸侯も想像がついた。

その通りに、3月29日、サン・ピエトロ大寺院でチェーザレは教皇によって教会軍総司令官に任命され、「教会の旗手」の旗と元帥杖も手にした。

教皇を頂点とするローマ・カトリック教会、その軍の長となったのである。

フィレンツェ、ヴェネツィアをはじめとする各国の外交官はローマに張り付いて、チェーザレの様子を注意深く見守っていた。チェーザレは華やいだ春の間、自身が必要だと思う人間に会い、あとは今後の方策について考えていた。

現在、ルドヴィコ・スフォルツァは再起を決したが果たせず、ミラノはフランスの手に陥ちている。

ミラノとローマに挟まれた諸侯たちは、フランスとチェーザレ、そしてローマの動向から目を離すことができない。

彼の野望は、誰にも見えないところにあった。

そのための道筋はいくつも彼の頭に描かれ、ひとつが選択された後は何のためらいもなく実行された。そして、邪魔になるものは切り捨てられる。

どこよりも戦々恐々としているのは南のナポリである。フランスがいつ攻めてくるか分からない上に、前の戦争ではこちら側だった教皇があからさまにフランス寄りになったからである。

さらに戦々恐々としていたのは、チェーザレの妹ルクレツィアの二番目の夫、ビシュリエ公アルフォンソ・ダラゴーナである。彼はローマのボルジア家居宅に住んでいる。チェーザレの華々しい活躍を聞けば聞くほど、彼は胃に穴が開きそうになっていた。ビシュリエ公の国ナポリはどんどん不利な立場になっている。わずかな救いは妻ルクレツィアとお腹の子、不安を抱えながらも明るく振る舞う実妹のサンチャの存在だった。

チェーザレは躊躇しなかった。

1500年7月17日、ビシュリエ公は外出中に襲撃され、瀕死の重傷を負う。そのときは一命をとりとめたものの、静養中に殺害された。ルクレツィアとサンチャが付きっきりで看病していたが、目を離したほんの一瞬の隙に殺人は実行されたのだ。

絞殺だった。手を下したのはチェーザレの腹心、ドン・ミケロットだと言われている。彼はこの手の仕事一切を引き受けているようだった。

チェーザレの理屈は明快だった。ナポリと縁戚関係を持ち続けることは、ボルジアに対するフランスの疑念を招く。それを派手に断ち切ってみせることで、立場をはっきりと表したのである。

後から、ビシュリエ公がチェーザレを暗殺しようとしたため、などという理由が説明されたが、表向きのものだろう。

表向きも裏向きもない、夫を殺された憐れなルクレツィアはショックを受け、居を近在のネピ城に移し引きこもってしまった。無理もないことである。懐妊していた彼女はしばらく後に男子を産んだが、次の結婚の際に養子に出される。

ルクレツィアの父、アレクサンデル6世は、ついにその目的を露わにしはじめた息子と傷ついた娘を心配していた。しかし、父親はただ見守ることしかできなかった。チェーザレのしようとしていることは、教皇に利益をもたらすものだったし、ルクレツィアの傷を癒せるのは時間しかなかったからである。

教皇は恐ろしくならなかったのだろうか。

ホアンやビシュリエ公をあっさりと殺してしまった息子が。

彼はこのあとも息子を疎んじることはない。いや、案じ続けたのだが、恐ろしさを感じはじめていたのかもしれない。

そんなことはチェーザレにとっては些事だった。

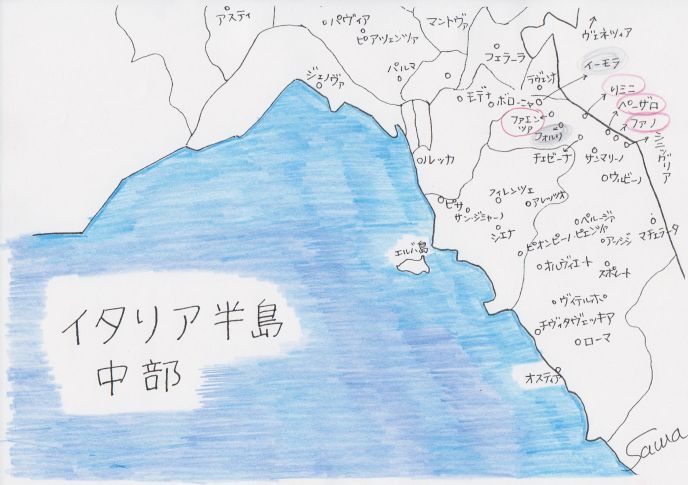

チェーザレは季節が変わると、次の目標、ロマーニャ地方と隣接するマルケ地方の攻略に取りかかる。目標はチェゼーナ、リミニ、ペーザロ、ファエンツァである。ちなみにペーザロはルクレツィアの最初の夫の領地である。ここにも情の絡む余地はない。

そのためには、フランス対策のほかにもう一つ手を打っておく必要があった。アドリア海に面するヴェネツィア共和国である。彼らはリミニとファエンツァを自国のものとしたがっていて、それはすでによく知られていることだったからである。

古くから水の都として知られるこの国はアドリア海を越えて地中海の島々を領有する、イタリア半島一の海運国であった。過去形にしたのは、すでに強大な勢力が地中海に登場していたからである。

オスマン・トルコである。

巨大なイスラムの帝国について、ここで少し触れておきたい。

14世紀に現れたこのイスラム教徒の勢力はビザンティン帝国の要都ブルサを征服し、以降はバルカン半島に勢力を広げていった。15世紀にはブルガリア、ギリシア、アルバニア、セルビア地域を併合し、ビザンティン帝国を孤立させた。1541年、メフメト2世がコンスタンティノープルを攻略してビザンティン帝国を滅亡させると、この都をイスタンブールと改名し、首都として整備し、のちに50万人が住む大都市に発展させた。

凄まじい進軍ぶりである。彼らのピークはまだまだ後のことになる。

オスマン・トルコの大まかな勢力拡大図を示してみたので参照いただければと思う。先の部分まで出してしまうが400年分のスケッチである。細かな変遷は反映していない。それにしても、長い時間をかけて大帝国を築きあげたさまが見てとれるだろう。

この、昇る一方のオスマン・トルコに対して、地中海を広くわがものにしてきたヴェネツィアは零落の一途を辿ることになる。海が閉ざされたのだから、内に新たな糧を求めるしかない。ヴェネツィアがイタリア半島の適当な地を狙うのはそのような事情もあった。

チェーザレはそれを取引の材料に使った。ヴェネツィアの外交官吏カペッロに対して、「次期教皇はヴェネツィア人を推挙したい、自身もヴェネツィア貴族の称号を受けられれば光栄である」などと非公式に伝えた。

簡単に言えば、教皇はヴェネチアを支持すると意思表示したのである。

同時に、チェーザレはオスマン・トルコの拡大ぶりを見て思うところがあった。周辺諸国を飲み込み、陸でも海でも縦横無尽に攻め続け、それが数世代受け継がれている。プルタルコスが書いたローマの昔ではない。15世紀末の今の話なのだ。

レコンキスタでイベリア半島からイスラム勢力は一掃された。しかし、ヨーロッパのすぐ隣に強大な勢力が存在し拡大している。

何がそれを可能にしているのか。われわれと違うのは何か。

軍事力がその最たるものである。

オスマン・トルコは強大な軍事力を持つ。彼らは部族の小規模な集団から騎兵を中心とした軍事体制を作りはじめた。そして征服した土地を臣下におき、その兵力をわがものとしていく。そこまでは他とそう変わるところはない。

手中にした地域には、他部族、武装したイスラム教神秘主義の修道者、ビザンツ帝国の傭兵、キリスト教徒の軍人など、征服者とは相容れない雑多な人間がいた。それを皆、常備の軍隊として組織したのである。

この方針は「イェニチェリ」という軍団の創設に結実する。キリスト教徒の捕虜で構成されるこの軍団はその身分を保証されるとともに、厳格な階級が付けられた。それがオスマン・トルコの基盤を強化していくのである。15世紀になるとイェニチェリは、デヴシルメと呼ばれる強制徴用によって、非トルコ系キリスト教徒から不定期に採用された。そして被征服地の領主に対しても徴税を兵力(人)で代用できる制度を採用した。有名な人頭税(ジズヤ)である。15世紀以降の軍隊システムは、在郷騎士(スィパーヒー)、スルタンの常備軍(カプクル軍)、バルカン半島を制圧する徴用軍(イェニチェリ軍)に分かれ遠征を続けていた。

徴兵制、この制度はキリスト教国ではまだ取り入れられていなかった。

翻って、ヨーロッパのシステムは王や貴族の直属軍の他は、協力する在地領主の兵、そしてスイスやドイツの傭兵軍を借り入れる仕組みになっている。金が尽きれば傭兵は帰ってしまうし、直属軍にしてもよく統制されていたとは言いがたい。大砲、そして銃器へと連なる武器の進化に、人がついていっていなかったのである。

軍事力に加えて、オスマン・トルコが強大な力を持つようになった理由は宗教、民族、出自の違いに対する寛容である。オスマン・トルコという勢力に忠誠を誓い、義務を果たすならば、キリスト教徒でもユダヤ教徒でも征服地の民でも、居住区を分けるなど区別はするが、排斥はしない。スルタンの妻や母が異教徒であることも珍しくない。ある意味で、「緩い」統治方法が、帝国を拡大させる大きな原動力となった。

そのようなものの見方をキリスト教国の大半はしない。「非寛容」である。スペインでレコンキスタが達成された後、在地のユダヤ教徒は追放令を出された。それ以降も異端審問というさらなる迫害に見舞われる。イスラム勢力の影響があった頃は共存していたにも関わらず。イスラム教徒をはじめ他の宗教民族を蛮族であると見下す風潮も根強くあった。

その蛮族が恐ろしく優れているとしてもである。

チェーザレが大学を辞めてローマに戻った頃、亡命中のトルコのスルタンの王子が教皇の宮殿で過ごしていたことがあった。メフメト2世の二男ジェーム王子という。キリスト教の総本山にイスラムの王子が暮らすというのは奇妙なことではあるが、人質として預かっているのだから問題ない、というのがアレクサンデル6世の見解であった。

現世的な利害さえ一致していれば、教皇は寛容な人間だった。

チェーザレも特に何の偏見も抱かずに彼と接していた。

キリスト教以外にも宗教がある。土地や民族によって人間にその程度の違いがあることは当然だと思っていたからだ。わざわざ書くことではないかもしれないが、そのような考えを持つ人間は多数ではなかった。

さて、オスマン・トルコについて多少紙数を費やした。チェーザレがこの帝国から、多くを学んだと想像するのは難しくないので、あえて紹介した。

チェーザレは現実だけを見ている。

今のイタリア半島の軍事力がいかに貧相なものか、チェーザレはイタリア戦争で思い知っていた。今のチェーザレの持つ兵力も、フランスから借りた軍勢に傭兵軍が主力で、まだまだ寄せ集めである。

問題は山積している。

しかし彼の当面の準備は整った。もちろん教皇庁から資金を調達することも含めて。

8月8日、教皇アレクサンデル6世はリミニ、ペーザロ、ファエンツァの各領主を破門とする教書を出した。教書というのは、認可状であり、命令状と解釈できる。

もちろん、すでに手を打ってあるヴェネツィアからの抗議はまったくなかった。

1500年10月1日、25歳になったばかりのチェーザレは進軍を開始した。スポレート、フォリーニョ、アッシジとアドリア海に向かう行軍である。

本隊が最初の目的地リミニに着くはるか前に、リミニが降伏したという報せがチェーザレのもとに届いた。

先遣隊がすでに講和の使者として話をすすめていたのである。結果、城を失った当主のバンドルフォ・マラテスタは船で逃げた。10月20日、リミニ入城がなる。

そして、続くぺーザロもリミニの例を受けて、同じ道をたどる。ルクレツィアの最初の夫が当主であったが、これもまた逃亡した。10月23日、ペーザロ入城。

続くファノでは、チェーザレの出した条件を城代が断った。少しの猶予も与えられない。城は即時大砲の激しい砲撃にさらされ、城塞もろとも破壊された。それだけではない。周囲は兵によって略奪され、火を放たれた。

問答無用というのはこのことである。ファノも陥落した。

ここまで、チェーザレは教皇領内のアドリア海沿岸の街を南下し行軍をすすめている。

リミニはフェラーラ公国に接しているだけに、この行軍に恐れをなしていた。チェーザレが攻めてこないという保証はないからである。それはフィレンツェもマントヴァも同じだった。

チェーザレは何を欲しているのか、その究極の姿を知っている者はいなかったであろうし、チェーザレも語ることはしなかった。

そして、彼は今回の行軍の仕上げであるファエンツァに北上していく。ファエンツァの攻略がこれまでのように容易でないことはあらかじめ承知済みだった。

1500年、24歳のチェーザレ・ボルジアにとって、自身の野望を実行に移すはじまりの年となる。

彼の野望とは何だろうか。

彼はロマーニャ地方のフォルリとイーモラを手中に収めた。そこを端緒に、ロマーニャ地方の小領主を討伐し、その地を手に入れようとするだろう。彼はヴァランス公爵となりフランスの後ろ楯を得ている。また、かつて弟ホアンが任命された教会軍総司令官になることもありうる。そこまではイタリア半島の諸侯も想像がついた。

その通りに、3月29日、サン・ピエトロ大寺院でチェーザレは教皇によって教会軍総司令官に任命され、「教会の旗手」の旗と元帥杖も手にした。

教皇を頂点とするローマ・カトリック教会、その軍の長となったのである。

フィレンツェ、ヴェネツィアをはじめとする各国の外交官はローマに張り付いて、チェーザレの様子を注意深く見守っていた。チェーザレは華やいだ春の間、自身が必要だと思う人間に会い、あとは今後の方策について考えていた。

現在、ルドヴィコ・スフォルツァは再起を決したが果たせず、ミラノはフランスの手に陥ちている。

ミラノとローマに挟まれた諸侯たちは、フランスとチェーザレ、そしてローマの動向から目を離すことができない。

彼の野望は、誰にも見えないところにあった。

そのための道筋はいくつも彼の頭に描かれ、ひとつが選択された後は何のためらいもなく実行された。そして、邪魔になるものは切り捨てられる。

どこよりも戦々恐々としているのは南のナポリである。フランスがいつ攻めてくるか分からない上に、前の戦争ではこちら側だった教皇があからさまにフランス寄りになったからである。

さらに戦々恐々としていたのは、チェーザレの妹ルクレツィアの二番目の夫、ビシュリエ公アルフォンソ・ダラゴーナである。彼はローマのボルジア家居宅に住んでいる。チェーザレの華々しい活躍を聞けば聞くほど、彼は胃に穴が開きそうになっていた。ビシュリエ公の国ナポリはどんどん不利な立場になっている。わずかな救いは妻ルクレツィアとお腹の子、不安を抱えながらも明るく振る舞う実妹のサンチャの存在だった。

チェーザレは躊躇しなかった。

1500年7月17日、ビシュリエ公は外出中に襲撃され、瀕死の重傷を負う。そのときは一命をとりとめたものの、静養中に殺害された。ルクレツィアとサンチャが付きっきりで看病していたが、目を離したほんの一瞬の隙に殺人は実行されたのだ。

絞殺だった。手を下したのはチェーザレの腹心、ドン・ミケロットだと言われている。彼はこの手の仕事一切を引き受けているようだった。

チェーザレの理屈は明快だった。ナポリと縁戚関係を持ち続けることは、ボルジアに対するフランスの疑念を招く。それを派手に断ち切ってみせることで、立場をはっきりと表したのである。

後から、ビシュリエ公がチェーザレを暗殺しようとしたため、などという理由が説明されたが、表向きのものだろう。

表向きも裏向きもない、夫を殺された憐れなルクレツィアはショックを受け、居を近在のネピ城に移し引きこもってしまった。無理もないことである。懐妊していた彼女はしばらく後に男子を産んだが、次の結婚の際に養子に出される。

ルクレツィアの父、アレクサンデル6世は、ついにその目的を露わにしはじめた息子と傷ついた娘を心配していた。しかし、父親はただ見守ることしかできなかった。チェーザレのしようとしていることは、教皇に利益をもたらすものだったし、ルクレツィアの傷を癒せるのは時間しかなかったからである。

教皇は恐ろしくならなかったのだろうか。

ホアンやビシュリエ公をあっさりと殺してしまった息子が。

彼はこのあとも息子を疎んじることはない。いや、案じ続けたのだが、恐ろしさを感じはじめていたのかもしれない。

そんなことはチェーザレにとっては些事だった。

チェーザレは季節が変わると、次の目標、ロマーニャ地方と隣接するマルケ地方の攻略に取りかかる。目標はチェゼーナ、リミニ、ペーザロ、ファエンツァである。ちなみにペーザロはルクレツィアの最初の夫の領地である。ここにも情の絡む余地はない。

そのためには、フランス対策のほかにもう一つ手を打っておく必要があった。アドリア海に面するヴェネツィア共和国である。彼らはリミニとファエンツァを自国のものとしたがっていて、それはすでによく知られていることだったからである。

古くから水の都として知られるこの国はアドリア海を越えて地中海の島々を領有する、イタリア半島一の海運国であった。過去形にしたのは、すでに強大な勢力が地中海に登場していたからである。

オスマン・トルコである。

巨大なイスラムの帝国について、ここで少し触れておきたい。

14世紀に現れたこのイスラム教徒の勢力はビザンティン帝国の要都ブルサを征服し、以降はバルカン半島に勢力を広げていった。15世紀にはブルガリア、ギリシア、アルバニア、セルビア地域を併合し、ビザンティン帝国を孤立させた。1541年、メフメト2世がコンスタンティノープルを攻略してビザンティン帝国を滅亡させると、この都をイスタンブールと改名し、首都として整備し、のちに50万人が住む大都市に発展させた。

凄まじい進軍ぶりである。彼らのピークはまだまだ後のことになる。

オスマン・トルコの大まかな勢力拡大図を示してみたので参照いただければと思う。先の部分まで出してしまうが400年分のスケッチである。細かな変遷は反映していない。それにしても、長い時間をかけて大帝国を築きあげたさまが見てとれるだろう。

この、昇る一方のオスマン・トルコに対して、地中海を広くわがものにしてきたヴェネツィアは零落の一途を辿ることになる。海が閉ざされたのだから、内に新たな糧を求めるしかない。ヴェネツィアがイタリア半島の適当な地を狙うのはそのような事情もあった。

チェーザレはそれを取引の材料に使った。ヴェネツィアの外交官吏カペッロに対して、「次期教皇はヴェネツィア人を推挙したい、自身もヴェネツィア貴族の称号を受けられれば光栄である」などと非公式に伝えた。

簡単に言えば、教皇はヴェネチアを支持すると意思表示したのである。

同時に、チェーザレはオスマン・トルコの拡大ぶりを見て思うところがあった。周辺諸国を飲み込み、陸でも海でも縦横無尽に攻め続け、それが数世代受け継がれている。プルタルコスが書いたローマの昔ではない。15世紀末の今の話なのだ。

レコンキスタでイベリア半島からイスラム勢力は一掃された。しかし、ヨーロッパのすぐ隣に強大な勢力が存在し拡大している。

何がそれを可能にしているのか。われわれと違うのは何か。

軍事力がその最たるものである。

オスマン・トルコは強大な軍事力を持つ。彼らは部族の小規模な集団から騎兵を中心とした軍事体制を作りはじめた。そして征服した土地を臣下におき、その兵力をわがものとしていく。そこまでは他とそう変わるところはない。

手中にした地域には、他部族、武装したイスラム教神秘主義の修道者、ビザンツ帝国の傭兵、キリスト教徒の軍人など、征服者とは相容れない雑多な人間がいた。それを皆、常備の軍隊として組織したのである。

この方針は「イェニチェリ」という軍団の創設に結実する。キリスト教徒の捕虜で構成されるこの軍団はその身分を保証されるとともに、厳格な階級が付けられた。それがオスマン・トルコの基盤を強化していくのである。15世紀になるとイェニチェリは、デヴシルメと呼ばれる強制徴用によって、非トルコ系キリスト教徒から不定期に採用された。そして被征服地の領主に対しても徴税を兵力(人)で代用できる制度を採用した。有名な人頭税(ジズヤ)である。15世紀以降の軍隊システムは、在郷騎士(スィパーヒー)、スルタンの常備軍(カプクル軍)、バルカン半島を制圧する徴用軍(イェニチェリ軍)に分かれ遠征を続けていた。

徴兵制、この制度はキリスト教国ではまだ取り入れられていなかった。

翻って、ヨーロッパのシステムは王や貴族の直属軍の他は、協力する在地領主の兵、そしてスイスやドイツの傭兵軍を借り入れる仕組みになっている。金が尽きれば傭兵は帰ってしまうし、直属軍にしてもよく統制されていたとは言いがたい。大砲、そして銃器へと連なる武器の進化に、人がついていっていなかったのである。

軍事力に加えて、オスマン・トルコが強大な力を持つようになった理由は宗教、民族、出自の違いに対する寛容である。オスマン・トルコという勢力に忠誠を誓い、義務を果たすならば、キリスト教徒でもユダヤ教徒でも征服地の民でも、居住区を分けるなど区別はするが、排斥はしない。スルタンの妻や母が異教徒であることも珍しくない。ある意味で、「緩い」統治方法が、帝国を拡大させる大きな原動力となった。

そのようなものの見方をキリスト教国の大半はしない。「非寛容」である。スペインでレコンキスタが達成された後、在地のユダヤ教徒は追放令を出された。それ以降も異端審問というさらなる迫害に見舞われる。イスラム勢力の影響があった頃は共存していたにも関わらず。イスラム教徒をはじめ他の宗教民族を蛮族であると見下す風潮も根強くあった。

その蛮族が恐ろしく優れているとしてもである。

チェーザレが大学を辞めてローマに戻った頃、亡命中のトルコのスルタンの王子が教皇の宮殿で過ごしていたことがあった。メフメト2世の二男ジェーム王子という。キリスト教の総本山にイスラムの王子が暮らすというのは奇妙なことではあるが、人質として預かっているのだから問題ない、というのがアレクサンデル6世の見解であった。

現世的な利害さえ一致していれば、教皇は寛容な人間だった。

チェーザレも特に何の偏見も抱かずに彼と接していた。

キリスト教以外にも宗教がある。土地や民族によって人間にその程度の違いがあることは当然だと思っていたからだ。わざわざ書くことではないかもしれないが、そのような考えを持つ人間は多数ではなかった。

さて、オスマン・トルコについて多少紙数を費やした。チェーザレがこの帝国から、多くを学んだと想像するのは難しくないので、あえて紹介した。

チェーザレは現実だけを見ている。

今のイタリア半島の軍事力がいかに貧相なものか、チェーザレはイタリア戦争で思い知っていた。今のチェーザレの持つ兵力も、フランスから借りた軍勢に傭兵軍が主力で、まだまだ寄せ集めである。

問題は山積している。

しかし彼の当面の準備は整った。もちろん教皇庁から資金を調達することも含めて。

8月8日、教皇アレクサンデル6世はリミニ、ペーザロ、ファエンツァの各領主を破門とする教書を出した。教書というのは、認可状であり、命令状と解釈できる。

もちろん、すでに手を打ってあるヴェネツィアからの抗議はまったくなかった。

1500年10月1日、25歳になったばかりのチェーザレは進軍を開始した。スポレート、フォリーニョ、アッシジとアドリア海に向かう行軍である。

本隊が最初の目的地リミニに着くはるか前に、リミニが降伏したという報せがチェーザレのもとに届いた。

先遣隊がすでに講和の使者として話をすすめていたのである。結果、城を失った当主のバンドルフォ・マラテスタは船で逃げた。10月20日、リミニ入城がなる。

そして、続くぺーザロもリミニの例を受けて、同じ道をたどる。ルクレツィアの最初の夫が当主であったが、これもまた逃亡した。10月23日、ペーザロ入城。

続くファノでは、チェーザレの出した条件を城代が断った。少しの猶予も与えられない。城は即時大砲の激しい砲撃にさらされ、城塞もろとも破壊された。それだけではない。周囲は兵によって略奪され、火を放たれた。

問答無用というのはこのことである。ファノも陥落した。

ここまで、チェーザレは教皇領内のアドリア海沿岸の街を南下し行軍をすすめている。

リミニはフェラーラ公国に接しているだけに、この行軍に恐れをなしていた。チェーザレが攻めてこないという保証はないからである。それはフィレンツェもマントヴァも同じだった。

チェーザレは何を欲しているのか、その究極の姿を知っている者はいなかったであろうし、チェーザレも語ることはしなかった。

そして、彼は今回の行軍の仕上げであるファエンツァに北上していく。ファエンツァの攻略がこれまでのように容易でないことはあらかじめ承知済みだった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

電子の帝国

Flight_kj

歴史・時代

少しだけ電子技術が早く技術が進歩した帝国はどのように戦うか

明治期の工業化が少し早く進展したおかげで、日本の電子技術や精密機械工業は順調に進歩した。世界規模の戦争に巻き込まれた日本は、そんな技術をもとにしてどんな戦いを繰り広げるのか? わずかに早くレーダーやコンピューターなどの電子機器が登場することにより、戦場の様相は大きく変わってゆく。

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

勝利のために走るのではない。

生きるために走る者は、

傷を負いながらも、歩みを止めない。

戦国という時代の只中で、

彼らは何を失い、

走り続けたのか。

滝川一益と、その郎党。

これは、勝者の物語ではない。

生き延びた者たちの記録である。

もし石田三成が島津義弘の意見に耳を傾けていたら

俣彦

歴史・時代

慶長5年9月14日。

赤坂に到着した徳川家康を狙うべく夜襲を提案する宇喜多秀家と島津義弘。

史実では、これを退けた石田三成でありましたが……。

もしここで彼らの意見に耳を傾けていたら……。

If太平洋戦争 日本が懸命な判断をしていたら

みにみ

歴史・時代

もし、あの戦争で日本が異なる選択をしていたら?

国力の差を直視し、無謀な拡大を避け、戦略と外交で活路を開く。

真珠湾、ミッドウェー、ガダルカナル…分水嶺で下された「if」の決断。

破滅回避し、国家存続をかけたもう一つの終戦を描く架空戦記。

現在1945年夏まで執筆

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる