あなたにおすすめの小説

鷹鷲高校執事科

三石成

青春

経済社会が崩壊した後に、貴族制度が生まれた近未来。

東京都内に広大な敷地を持つ全寮制の鷹鷲高校には、貴族の子息が所属する帝王科と、そんな貴族に仕える、優秀な執事を育成するための執事科が設立されている。

物語の中心となるのは、鷹鷲高校男子部の三年生。

各々に悩みや望みを抱えた彼らは、高校三年生という貴重な一年間で、学校の行事や事件を通して、生涯の主人と執事を見つけていく。

表紙イラスト:燈実 黙(@off_the_lamp)

それでも俺はあなたが好きです

水ノ瀬 あおい

青春

幼なじみの力也(リキ)から頼み込まれて啓南男子バスケ部のマネージャーになった吉井流星(ヨッシー)。

目に入ったのは睨むようにコートを見つめる女バスのマネージャー。

その姿はどこか自分と似ていると思った。

気になって目で追う日々。

だけど、そのマネージャーは男バスキャプテンのセイに片想いをしていた。

意外と不器用なヨッシーのバスケと恋愛。

光のもとで2

葉野りるは

青春

一年の療養を経て高校へ入学した翠葉は「高校一年」という濃厚な時間を過ごし、

新たな気持ちで新学期を迎える。

好きな人と両思いにはなれたけれど、だからといって順風満帆にいくわけではないみたい。

少し環境が変わっただけで会う機会は減ってしまったし、気持ちがすれ違うことも多々。

それでも、同じ時間を過ごし共に歩めることに感謝を……。

この世界には当たり前のことなどひとつもなく、あるのは光のような奇跡だけだから。

何か問題が起きたとしても、一つひとつ乗り越えて行きたい――

(10万文字を一冊として、文庫本10冊ほどの長さです)

罰ゲームから始まった、五人のヒロインと僕の隣の物語

ノン・タロー

恋愛

高校2年の夏……友達同士で行った小テストの点を競う勝負に負けた僕、御堂 彼方(みどう かなた)は、罰ゲームとしてクラスで人気のある女子・風原 亜希(かざはら あき)に告白する。

だが亜希は、彼方が特に好みでもなく、それをあっさりと振る。

それで終わるはずだった――なのに。

ひょんな事情で、彼方は亜希と共に"同居”することに。

さらに新しく出来た、甘えん坊な義妹・由奈(ゆな)。

そして教室では静かに恋を仕掛けてくる寡黙なクラス委員長の柊 澪(ひいらぎ みお)、特に接点の無かった早乙女 瀬玲奈(さおとめ せれな)、おまけに生徒会長の如月(きさらぎ)先輩まで現れて、彼方の周囲は急速に騒がしくなっていく。

由奈は「お兄ちゃん!」と懐き、澪は「一緒に帰らない……?」と静かに距離を詰める。

一方の瀬玲奈は友達感覚で、如月先輩は不器用ながらも接してくる。

そんな中、亜希は「別に好きじゃないし」と言いながら、彼方が誰かと仲良くするたびに心がざわついていく。

罰ゲームから始まった関係は、日常の中で少しずつ形を変えていく。

ツンデレな同居人、甘えたがりな義妹、寡黙な同クラ女子、恋愛に不器用な生徒会長、ギャル気質な同クラ女子……。

そして、無自覚に優しい彼方が、彼女たちの心を少しずつほどいていく。

これは、恋と居場所と感情の距離をめぐる、ちょっと不器用で、でも確かな青春の物語。

僕《わたし》は誰でしょう

紫音みけ🐾新刊2月中旬発売!

青春

※第7回ライト文芸大賞にて奨励賞を受賞しました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

【あらすじ】

交通事故の後遺症で記憶喪失になってしまった女子高生・比良坂すずは、自分が女であることに違和感を抱く。

「自分はもともと男ではなかったか?」

事故後から男性寄りの思考になり、周囲とのギャップに悩む彼女は、次第に身に覚えのないはずの記憶を思い出し始める。まるで別人のものとしか思えないその記憶は、一体どこから来たのだろうか。

見知らぬ思い出をめぐる青春SF。

※表紙イラスト=ミカスケ様

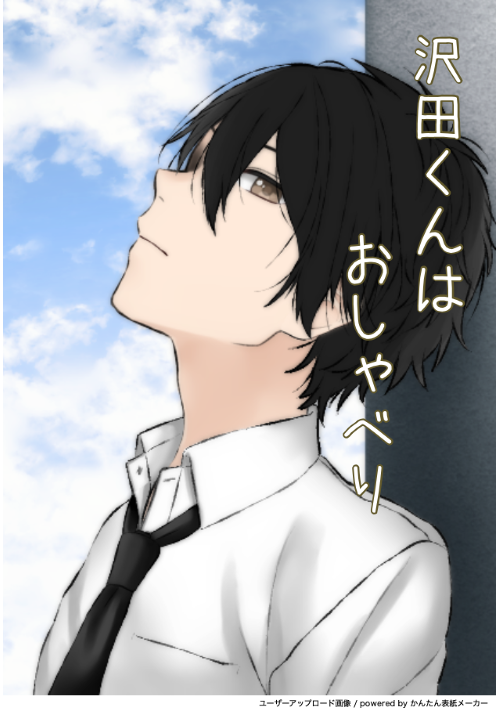

沢田くんはおしゃべり

ゆづ

青春

第13回ドリーム大賞奨励賞受賞✨ありがとうございました!!

【あらすじ】

空気を読む力が高まりすぎて、他人の心の声が聞こえるようになってしまった普通の女の子、佐藤景子。

友達から地味だのモブだの心の中で言いたい放題言われているのに言い返せない悔しさの日々の中、景子の唯一の癒しは隣の席の男子、沢田空の心の声だった。

【佐藤さん、マジ天使】(心の声)

無口でほとんどしゃべらない沢田くんの心の声が、まさかの愛と笑いを巻き起こす!

めちゃコミ女性向け漫画原作賞の優秀作品にノミネートされました✨

エブリスタでコメディートレンドランキング年間1位(ただし完結作品に限るッ!)

エブリスタ→https://estar.jp/novels/25774848

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる