3 / 4

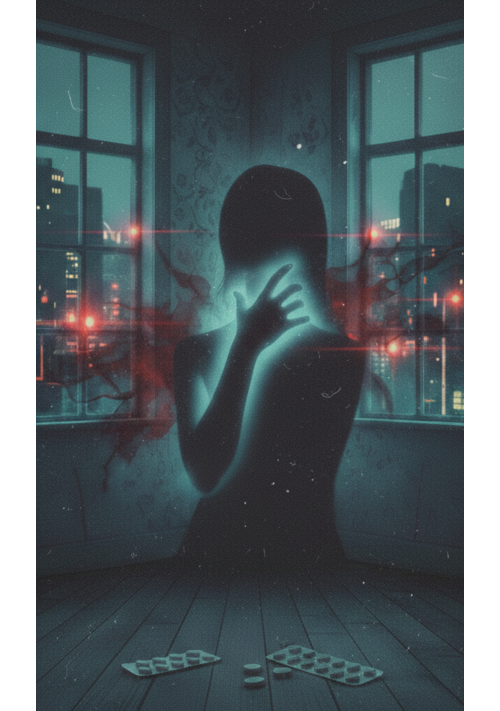

その瞳には目玉の代わりに深淵が入っていた

しおりを挟む駅の切符売り場で、白い長方形の中に210円と映された画面をタップしたときに気づいたのだが、今日は平日だった。つまりアザミには学校があるということ。

財布から小銭を取り出しながら、頭の中で現在時刻を推測する。家を出たのが7時ぐらい。ある程度急いで貸しコンテナのムカカトに行ったので、そこまで行くのにかかる時間は10分ぐらい。そこで話をしたあと、駅まで歩いてきたので10分ぐらい。故に今は7時半ぐらいか。ムカカトの中で時計の針の音は聞いていたはずなのに、肝心の時刻を見ることを失念していた。まあ駅内にも時計はあるし別にいいか、と考えながら出てきたキップを手に取る。

最近はメロンやらの電子通貨が流行っているせいか、改札のほとんどがIC決済専用になってしまった。切符を入れる口がないので、何より改札のかわいさがなくなってしまったように思える。口を開けて構えている改札は、ちょっとかわいかったのに。

アザミは端の方でほっそりと置いてある切符入れ口のある改札を通過して、天井にかかっている緑色の時計を見つめた。

7時34分。

この時刻を見て何かが引っ掛かったが、とりあえず学校には遅刻だし、遅刻の連絡を入れるとしたら今が良いのだろうけれど、事務室の電話につながるのが嫌で嫌で仕方ないので電話はしない。そうはいっても担任に直接かけるのも嫌だし、電話番号も知らない。まあ1日ぐらい連絡なしで遅刻したってどうってことないだろう。

登校を一時放棄し電車に乗るアザミの周りには、しっかりと職場や学校へ向かうであろう人で溢れかえっていた。階段を上って下がって、駅のホームにつくと、すでに電車が止まった際に扉が来るであろう付近に小さな列ができていた。

多くの人は4駅後の都市で降りるのだろうか、その駅の階段近くに停車する扉のところの列は他よりも長く形成されている。アザミは特段急いでいるわけでもないので、それをよけてホームの先頭の方へ歩いて行った。

ホームの隅、つまり先頭1両と最後の1両に乗る人は、基本的に改札への階段から遠いので、比較的乗客は少ない。特に急ぐ理由もないのでそっちに移動する。

扉が来る規定の場所で暇していると、おなじみのアナウンスが聞こえてきた。黄色い線が何たら、というアレだ。こういうのを聞くとちょっと安心してしまうのは、現代社会に毒されているのかもしれない。予告通りにプシューと音を立てて、電車はホームに登場した。

アザミの前の扉から降りる人はいなかった。だからアザミは待つ必要なく、そのまま電車に乗る。人気のない車両とはいえ、さすがに朝のラッシュには勝てない。席はほとんど満席で座れそうになかった。

たった2駅だけなのに未練がましく席を探して周囲を見回してると、1つ空いているところを見つけた。一番前の、運転席のところの席がポコンと空いていた。

ラッキー、と思いながら座り、どこか違和感を覚えて首をかしげる。この光景に、どこか違和感があるのだ。その違和感を乗せて、列車は走り出す。

――あの夢の中での車内だ。あの電車は今乗っている電車とは違う構造をしていた。

俗にいう旅客用の車両というのだろうか、席と席が向かい合っていて、4人が座れるものが並んでいる構造だった。その向かい合った席に、1人で座っていたのだ。

夢は記憶の継ぎはぎというが、一番手短な電車と違う構造をしていたんだなあ、となんとなく不思議に思った。アレがただの夢ではないことを推測しておきながら。

他にも引っ掛かっていることがあったのを思い出し、芋づる式に出てくる。

そう、時刻を確認したときだ。7時半だった。確か2駅先の眼科が始まるのは9時頃からだったはず。違和感はまさにそれだった。開館まで1時間以上も時間があるではないか。まあそれだけ学校をサボれると考えると悪くはないが、なんだか無駄をした気分になる。

ふと、何かおかしいと気づく。雰囲気が変わった。べっとりと肌につく空気がいきなりさらさらしだして、まるで冷房が入っているようだ。今は6月で、まだこの列車は冷房をいれないため、ちょっと蒸し暑いはずなのに。

周りを見ることで、それは決して間違っていなかったことが証明された。さっきまでいたたくさんの乗客が一瞬にして消えていて、乗客はポツポツと席に座る数人のみなっているではないか。

外を見ると黒、黒、黒。まだ朝のはずだ。トンネルも通らない車両のはず。嫌な予感がする。冷汗が、ぽたちぽたりと流れ始めた。

≪……ギ……ギギ≫

嗚呼、聞こえる。あの音が。使い古されたアナウンスの、掠れた電子音が。

≪エー……、次は~次は~≫

次に呼ばれるのは、誰だ。

誰になる。

自分の名前が来ないよう、無意識に願っていた。

誰に? 神か。神はいないことを知ったばかりなのに、未だ神に願おうとしている。

アザミは耐え切れず目をつぶった。

1秒。2秒。3秒。10秒。20秒。

次のアナウンスは来ない。どうして。だけど、永遠に次が来ないのならば、自分の名前が呼ばれることも永久にない。

アザミはうっすらと目を開ける。

――ピエロが、いた。

小さなピエロが、目の前に数人、ピンク色、ムラサキ色、キ色、色とりどりな昏いピエロがアザミを囲っていて、

「ツぎのえキは、地獄デございマス」

笑う。

笑う。

嘲って、

口が裂けて血糊がはじけ飛ぶぐらいに笑っていて、

口が弾けたのにも関わらず、

すでに口がないのにも関わらず、

笑い声だけが車内を反芻していた。

気づけば、乗客の全てがこちらを見て、黒い目に赤い口をし笑っていた。

目玉がない。

空洞には闇がつまっている。その深淵がこちらを覗いていた。

こちらを見る顔は、虚空につながる口を大きく開けて、笑っていた。

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる