6 / 12

序幕『人斬りの唄』

第6話 人斬りの唄・前

しおりを挟む

「悟郎」

悟郎の背後から声が聞こえた。

「なぜ俺を殺した」

悟郎の背後に立っていたのは壮齢の男だった。男はボロボロの着流しを身に纏い、無精ひげを生やした狐顔をしていた。

悟郎はその男を知らない。

「誰だお前?」

「知らない? 知らないのかこの顔を?」

「知らん」

「そうかい」

残念そうに眉を顰める男の顔を見た後、悟郎は自分が立っていた場所を見渡した。

「おい、ここはどこだ?」

悟郎が立っていたのはどことも知れぬ闇の中。

空は黒一色に染まっており、地面一面には薄氷のような水が張っていて、足を動かすたびにぴちゃぴちゃと音が鳴る。

それ以外には何もない。

闇と水。

ただそれだけが、ひたすらに広がっている。

「俺は――なにがあった?」

ふと悟郎が自分の手を見た時、違和感を覚えた。

少女の手ではない。老齢の男の手。

それはかつて、人斬りと呼ばれた男の血に染まった手であった。

「……ここはあの世か」

「違う」

ぽつりとつぶやいた悟郎の言葉を、男が否定した。

「ここは煉獄だ」

「煉獄?」

「存在することを認められない場所、というヤツだ」

ぴちゃぴちゃぴちゃと、水音を立てて男が歩き出した。

「お前はまだ死んじゃいない。生きている。生きているんだ悟郎」

男は地球を回る月のように、悟郎を中心にして円を描くように歩く。それを悟郎は目で追いながら、彼へと言葉を向けた。

「しかしこの手は……パルフェットのモノじゃない。悟郎の、俺の手だ。人斬りの手だ」

「そりゃそうだ。お前、人の罪がそんなに簡単に落ちると思っているのか?」

そう言った男が、半円を描ける程度まで歩いたところで立ち止まった。悟郎が男の方を見れば――その男の後ろに炎が見えた。

煌々と立ち上る炎は悟郎よりもはるかに大きく、噴出した黒煙はまるで空に伸びる樹木のように見えた。

「悟郎。お前の家だ」

ああ、そうだ。

あの炎は、五歳の悟郎が目の当たりにした、彼の家を燃やす炎だ。その炎を瞳に映し、悟郎はぽつりと懐かしむようにつぶやく。

「――俺が火を放った」

「やもめの母に殺されそうになったから、だろう?」

「……なぜ知っている」

「さてね」

そして男は再び歩き出した。今度は全円を描ける位置にたどり着いた。

「あそこで刀を拾った」

男が指さした先にあったのは、一本の松の木。その根元には野盗の死体と、野盗を殺したであろう刀。そして、野盗の荷物にあった食料を盗む子供がいた。

「故郷を滅ぼした野盗の一人だ。刀が体に刺さったまま、辻で野垂れ死んでいた」

「それを引き抜いて、お前は自分のモノにした」

そしてまた、男は再び歩き出す。

男が立ち止まる度に、まるで過去を思い出すように、何もなかったはずの闇が染まっていく。

「あれはお前が最初に殺した人だったな」

「一番最初に殺したのは野犬だった。その男は、俺が襲われるのを見て笑っていたから殺した」

「仲間はいなかったのか?」

「一つ目の仕事を終えた後、後ろから斬ってきた奴ならいたな」

「道場では、俺の剣は獣の剣だと馬鹿にされたよ。結局そいつは、大きな戦で、降ってきた矢で死んだが」

「そしてお前は死ねなかった」

次第に闇の中に多くの物が溢れていく。

しかしその全ては赤く汚れており、ひどく生臭く、見ていられるものじゃない。

気が付けば、足元に張っていた水は血に変わっていた。

赤く、赤く、赤く――どこまでも広がる血だまりが、闇の世界を覆っている。

「お前は人殺しだ」

「そうだな。大勢殺した」

いつの間にか溢れていたものはすべてが死体に代わっていた。あれは合戦で斬り殺した侍。あれは路上で襲い掛かってきた野盗。あれは――

何百、何千と。

躯の山が、血だまりの世界を埋め尽くしていく。

「そうか、お前は俺か」

そして悟郎は、目の前の男の正体に気が付いた。

「そうだよ悟郎。俺は悟郎だ。お前に殺された俺」

「俺は自分を殺したことはないはずだが?」

「何を言う――」

ぴちゃぴちゃと血だまりを歩き、男が悟郎に近づいてきた。それは確かに、悟郎の顔をしていた。

男は言う。

「お前はなぜ、辻で人を斬った?」

「辻――」

また、男の背後にかつての記憶が映る。

そこにあったのは、死人の辻。

悟郎が死罪となる前に、何十人と殺した場所。

悟郎が犯した最後の罪――

「童が居た」

男は静かに、悟郎の次の言葉を待っていた。

だから悟郎は話を続ける。

「人攫いにあった童だ。三人居た。女が二人。男が一人。五才か、六才か、それぐらいだよ」

男の顔を見つめた後、死人の辻のほうをちらりと見て、悟郎はつづけた。

「人攫いは、名の知れた悪党で、その後ろに大名が居るのは知っていた」

一息、深く息を吸ってから悟郎は言う。

「ただ……助けてと言われた。だから助けた」

「嘘を付け、悟郎。お前は――」

男が悟郎に近づいて来る。けれどその足音は今までと違い、ざっぷざっぷと、水を掻き分けるような重いものに変わっていた。男の足が、膝まで血だまりに沈んでいるのだ。

「お前は殺したかっただけだろう、悟郎!」

男が悟郎の胸倉に掴みかかった。

そして怒りを滲ませた表情で怒鳴った。口の端から泡が零れ、まるで溺れているかのような顔をしていた。

「ああ、人斬り悟郎! 親にすら愛されなかったお前は、人を斬ることしか知らないんだ! 童を助けたのも、人を斬ることができるから――人攫いを斬り殺せば、多くの人間が、お前の首を狙って襲い掛かってくるから、だからお前は、人攫いを斬ったんだろう!!」

死人の辻に人が倒れている。

それはあの日、あの時、子供を助けるために斬り殺した人攫いの頭。その周りには、報復に現れた侍たちの死体が、倒れている。

その真ん中に、悟郎は居た。

「……そうかもしれないな」

刃を向けるか、向けられるか。

悟郎にとって、人間とはただそれだけの存在だった。

だから悟郎は、目の前の男の言葉を否定できなかった。

「でもよ、あの時。助けた童たちがなぁ……言ってくれたんだよ。ありがとうって」

けれど。

「感謝してくれたんだよ」

悟郎は男の手を掴んだ。

「それがどうした。まさか、今更人の心に目覚めたとでもいうのか悟郎? お前が? 剣鬼と呼ばれたお前がか!?」

「ああ、そうだよ!」

胸倉を掴んだ男の手を振り払って、悟郎もまた叫んだ。

「感謝されたんだ。ありがとうって。感謝されたんだよ! 俺は! あの時、童共に!」

それから悟郎は、空を見上げて思い出した。

「シスターコナの顔を見た時、それを俺は思い出したんだ」

あの丘の戦いで、例え勝ち目がなくとも、孤児院の子供たちを守るために、異形たちの前に立ちはだかったシスターコナ。

「あの孤児院はいい場所だったよ。愛されていた。愛することができた。親に捨てられたのは前世と変わらねぇ。じゃあこの違いはなんだって思ったよ。だが、あの姿を見て気づいたんだ」

悟郎は改めて周りを見た。

かつて自分が歩んできた血の足跡。無数の屍の上に築かれた人斬り悟郎の記憶。

愛されることのなかった自分を見た。

「俺は誰も守らなかった」

明日も生きられるかわからない世界の中、刀を握りしめた悟郎は、ただ己を守るためだけに刀を振っていた。

人を殺し金を得て、人を殺し食いつなぐ。

六十年、ただそれだけを続けた人生だった。

「だが、あの時初めて気づいたんだ」

ありがとう。

たったそれだけの言葉に、悟郎はハッとなった。

「刃を向けない付き合い方もあるんだってな」

「まあ、それに気づいたのも随分と後だったけど」と悟郎は付け加えた。そんな悟郎の言葉に、男は先ほどよりも更に強い怒りをもって訊ねる。

「ただそれだけで、お前が善人になれるとでも?」

「流石にそんなことは思ってねぇよ。ただ――」

男の言葉に、悟郎は答えた。

「俺だって、死ぬ時ぐらいは、誰かに愛されて死にたいもんだ」

悟郎が思い出したのは、大名の御前で死罪となったあの日の瞬間。誰しもが悟郎の死を望み、悲哀に満ちたあの死刑場。

あれが人斬りとして生きてきた悟郎への報いだったことは言われずともわかっている。けれど、もしもどこかで、誰かを守ることを知れたのなら、もう少し違う生き方があったんじゃないかと、思わずにはいられなかった。

「俺は生きる。今度は誰かを守るために」

ふと、悟郎が自分の手を見てみれば、皺くちゃになった人斬りの手は無くなっていて、代わりに七歳になったばかりの子供の手がそこにあった。

「悟郎」

男はまだ、悟郎の目の前に居た。

修羅のような顔のまま、目から血のような涙を流しながら、彼は悟郎を睨んでいた。

「たとえ生まれ変わったとしても、お前は変われない。お前には斬ることしかできないんだ」

恨みがましい男の言葉に、悟郎は――いや、パルフェットは答えた。

「変わるよ、俺は。たとえ斬ることしかできずとも、誰かを守れることを知っちまったんだからな」

その言葉を最後に、ゆっくりと、先ほどまであった躯たちが闇の中に消えていった。

同時にパルフェットの意識も暗転していく。

一体ここはどこだったのか。

意識が消える間際にパルフェットは思うけれど、その答えは出てこない。

そんな中、ただ一言、躯たちと共に闇に消えていく男が、パルフェットに言葉を残した。

「忘れるな。お前は鬼だ」

パルフェットの意識は暗転した。

◆

「パルフェット!」

「……ベティ?」

「パルフェットパルフェットパルフェット! 起きた起きた起きた、パルフェットが起きた! みんなに報せなくちゃ!」

意識が明転すると、パルフェットは孤児院のベッドの上に居た。

「……今のは夢か」

闇の中で悟郎によく似た男と話したのは夢だった、とパルフェットはすぐに思うけれど――果たして本当にあれは夢だったのか、疑問が尽きない。

ともあれ――

「……痛いな」

少し動くだけで襲い掛かってくる強烈な痛みを根拠に、今が現実であることをパルフェットは悟った。

それから、パルフェットが部屋の入口の方を見てみれば――ベティから報せを聞いたのか、走るように勢いよく部屋に入ってきたシスターコナと目が合った。

そしてシスターコナがまじまじとパルフェットを見ると、とても嬉しそうな声で言った。

「起きたかパルフェット! まったく心配させるんじゃないよ!」

その言葉に、パルフェットもうれしくなった。

「あ、ああ。起きたには起きたが……痛みで体が動かねぇ」

「へーそうかい。まああれだけのことをしたんだ、当然と言えば当然さな」

あれだけのこと。

そう言われて、パルフェットはライカンとの戦いのことを思い出した。ただ、最後の瞬間だけはどうしても思い出せない。

だからパルフェットは訊ねる。

「……俺は勝ったのか?」

「なんだい、覚えていないのか。あんた、あの怪物を真っ二つにしちまって意識を失ったんだよ」

「ああ、そうか。俺は、勝ったのか」

見たこともない怪物だった。

自分の剣術には自信があったが、何しろ獲物が獲物。刀を持っていたならばまだしも、木の棒一本は流石に心もとなかった。

それでも勝ったのだ。

そして守り切れた。

この孤児院を。

「パルフェット」

「なんだよ」

「助けてくれて、ありがとな」

「……家族を助けるのは、当たり前だと、俺はアネッサに教えられた」

「そうかい」

パルフェットが寝るベッドの横に椅子を持ってきて座ったシスターコナは、皺くちゃの顔に聖母のような笑みを浮かべて言う。

「いい家族を持ったね」

「間違いない」

変わったはずだ。

変われたはずだ。

人を斬ることしかできずとも、確かに自分は変われたのだと、パルフェットは思った。

けれどまだ、あの煉獄の記憶が頭の片隅に残っている。

『お前は鬼だ』

その言葉の意味を、彼女は知らない。

悟郎の背後から声が聞こえた。

「なぜ俺を殺した」

悟郎の背後に立っていたのは壮齢の男だった。男はボロボロの着流しを身に纏い、無精ひげを生やした狐顔をしていた。

悟郎はその男を知らない。

「誰だお前?」

「知らない? 知らないのかこの顔を?」

「知らん」

「そうかい」

残念そうに眉を顰める男の顔を見た後、悟郎は自分が立っていた場所を見渡した。

「おい、ここはどこだ?」

悟郎が立っていたのはどことも知れぬ闇の中。

空は黒一色に染まっており、地面一面には薄氷のような水が張っていて、足を動かすたびにぴちゃぴちゃと音が鳴る。

それ以外には何もない。

闇と水。

ただそれだけが、ひたすらに広がっている。

「俺は――なにがあった?」

ふと悟郎が自分の手を見た時、違和感を覚えた。

少女の手ではない。老齢の男の手。

それはかつて、人斬りと呼ばれた男の血に染まった手であった。

「……ここはあの世か」

「違う」

ぽつりとつぶやいた悟郎の言葉を、男が否定した。

「ここは煉獄だ」

「煉獄?」

「存在することを認められない場所、というヤツだ」

ぴちゃぴちゃぴちゃと、水音を立てて男が歩き出した。

「お前はまだ死んじゃいない。生きている。生きているんだ悟郎」

男は地球を回る月のように、悟郎を中心にして円を描くように歩く。それを悟郎は目で追いながら、彼へと言葉を向けた。

「しかしこの手は……パルフェットのモノじゃない。悟郎の、俺の手だ。人斬りの手だ」

「そりゃそうだ。お前、人の罪がそんなに簡単に落ちると思っているのか?」

そう言った男が、半円を描ける程度まで歩いたところで立ち止まった。悟郎が男の方を見れば――その男の後ろに炎が見えた。

煌々と立ち上る炎は悟郎よりもはるかに大きく、噴出した黒煙はまるで空に伸びる樹木のように見えた。

「悟郎。お前の家だ」

ああ、そうだ。

あの炎は、五歳の悟郎が目の当たりにした、彼の家を燃やす炎だ。その炎を瞳に映し、悟郎はぽつりと懐かしむようにつぶやく。

「――俺が火を放った」

「やもめの母に殺されそうになったから、だろう?」

「……なぜ知っている」

「さてね」

そして男は再び歩き出した。今度は全円を描ける位置にたどり着いた。

「あそこで刀を拾った」

男が指さした先にあったのは、一本の松の木。その根元には野盗の死体と、野盗を殺したであろう刀。そして、野盗の荷物にあった食料を盗む子供がいた。

「故郷を滅ぼした野盗の一人だ。刀が体に刺さったまま、辻で野垂れ死んでいた」

「それを引き抜いて、お前は自分のモノにした」

そしてまた、男は再び歩き出す。

男が立ち止まる度に、まるで過去を思い出すように、何もなかったはずの闇が染まっていく。

「あれはお前が最初に殺した人だったな」

「一番最初に殺したのは野犬だった。その男は、俺が襲われるのを見て笑っていたから殺した」

「仲間はいなかったのか?」

「一つ目の仕事を終えた後、後ろから斬ってきた奴ならいたな」

「道場では、俺の剣は獣の剣だと馬鹿にされたよ。結局そいつは、大きな戦で、降ってきた矢で死んだが」

「そしてお前は死ねなかった」

次第に闇の中に多くの物が溢れていく。

しかしその全ては赤く汚れており、ひどく生臭く、見ていられるものじゃない。

気が付けば、足元に張っていた水は血に変わっていた。

赤く、赤く、赤く――どこまでも広がる血だまりが、闇の世界を覆っている。

「お前は人殺しだ」

「そうだな。大勢殺した」

いつの間にか溢れていたものはすべてが死体に代わっていた。あれは合戦で斬り殺した侍。あれは路上で襲い掛かってきた野盗。あれは――

何百、何千と。

躯の山が、血だまりの世界を埋め尽くしていく。

「そうか、お前は俺か」

そして悟郎は、目の前の男の正体に気が付いた。

「そうだよ悟郎。俺は悟郎だ。お前に殺された俺」

「俺は自分を殺したことはないはずだが?」

「何を言う――」

ぴちゃぴちゃと血だまりを歩き、男が悟郎に近づいてきた。それは確かに、悟郎の顔をしていた。

男は言う。

「お前はなぜ、辻で人を斬った?」

「辻――」

また、男の背後にかつての記憶が映る。

そこにあったのは、死人の辻。

悟郎が死罪となる前に、何十人と殺した場所。

悟郎が犯した最後の罪――

「童が居た」

男は静かに、悟郎の次の言葉を待っていた。

だから悟郎は話を続ける。

「人攫いにあった童だ。三人居た。女が二人。男が一人。五才か、六才か、それぐらいだよ」

男の顔を見つめた後、死人の辻のほうをちらりと見て、悟郎はつづけた。

「人攫いは、名の知れた悪党で、その後ろに大名が居るのは知っていた」

一息、深く息を吸ってから悟郎は言う。

「ただ……助けてと言われた。だから助けた」

「嘘を付け、悟郎。お前は――」

男が悟郎に近づいて来る。けれどその足音は今までと違い、ざっぷざっぷと、水を掻き分けるような重いものに変わっていた。男の足が、膝まで血だまりに沈んでいるのだ。

「お前は殺したかっただけだろう、悟郎!」

男が悟郎の胸倉に掴みかかった。

そして怒りを滲ませた表情で怒鳴った。口の端から泡が零れ、まるで溺れているかのような顔をしていた。

「ああ、人斬り悟郎! 親にすら愛されなかったお前は、人を斬ることしか知らないんだ! 童を助けたのも、人を斬ることができるから――人攫いを斬り殺せば、多くの人間が、お前の首を狙って襲い掛かってくるから、だからお前は、人攫いを斬ったんだろう!!」

死人の辻に人が倒れている。

それはあの日、あの時、子供を助けるために斬り殺した人攫いの頭。その周りには、報復に現れた侍たちの死体が、倒れている。

その真ん中に、悟郎は居た。

「……そうかもしれないな」

刃を向けるか、向けられるか。

悟郎にとって、人間とはただそれだけの存在だった。

だから悟郎は、目の前の男の言葉を否定できなかった。

「でもよ、あの時。助けた童たちがなぁ……言ってくれたんだよ。ありがとうって」

けれど。

「感謝してくれたんだよ」

悟郎は男の手を掴んだ。

「それがどうした。まさか、今更人の心に目覚めたとでもいうのか悟郎? お前が? 剣鬼と呼ばれたお前がか!?」

「ああ、そうだよ!」

胸倉を掴んだ男の手を振り払って、悟郎もまた叫んだ。

「感謝されたんだ。ありがとうって。感謝されたんだよ! 俺は! あの時、童共に!」

それから悟郎は、空を見上げて思い出した。

「シスターコナの顔を見た時、それを俺は思い出したんだ」

あの丘の戦いで、例え勝ち目がなくとも、孤児院の子供たちを守るために、異形たちの前に立ちはだかったシスターコナ。

「あの孤児院はいい場所だったよ。愛されていた。愛することができた。親に捨てられたのは前世と変わらねぇ。じゃあこの違いはなんだって思ったよ。だが、あの姿を見て気づいたんだ」

悟郎は改めて周りを見た。

かつて自分が歩んできた血の足跡。無数の屍の上に築かれた人斬り悟郎の記憶。

愛されることのなかった自分を見た。

「俺は誰も守らなかった」

明日も生きられるかわからない世界の中、刀を握りしめた悟郎は、ただ己を守るためだけに刀を振っていた。

人を殺し金を得て、人を殺し食いつなぐ。

六十年、ただそれだけを続けた人生だった。

「だが、あの時初めて気づいたんだ」

ありがとう。

たったそれだけの言葉に、悟郎はハッとなった。

「刃を向けない付き合い方もあるんだってな」

「まあ、それに気づいたのも随分と後だったけど」と悟郎は付け加えた。そんな悟郎の言葉に、男は先ほどよりも更に強い怒りをもって訊ねる。

「ただそれだけで、お前が善人になれるとでも?」

「流石にそんなことは思ってねぇよ。ただ――」

男の言葉に、悟郎は答えた。

「俺だって、死ぬ時ぐらいは、誰かに愛されて死にたいもんだ」

悟郎が思い出したのは、大名の御前で死罪となったあの日の瞬間。誰しもが悟郎の死を望み、悲哀に満ちたあの死刑場。

あれが人斬りとして生きてきた悟郎への報いだったことは言われずともわかっている。けれど、もしもどこかで、誰かを守ることを知れたのなら、もう少し違う生き方があったんじゃないかと、思わずにはいられなかった。

「俺は生きる。今度は誰かを守るために」

ふと、悟郎が自分の手を見てみれば、皺くちゃになった人斬りの手は無くなっていて、代わりに七歳になったばかりの子供の手がそこにあった。

「悟郎」

男はまだ、悟郎の目の前に居た。

修羅のような顔のまま、目から血のような涙を流しながら、彼は悟郎を睨んでいた。

「たとえ生まれ変わったとしても、お前は変われない。お前には斬ることしかできないんだ」

恨みがましい男の言葉に、悟郎は――いや、パルフェットは答えた。

「変わるよ、俺は。たとえ斬ることしかできずとも、誰かを守れることを知っちまったんだからな」

その言葉を最後に、ゆっくりと、先ほどまであった躯たちが闇の中に消えていった。

同時にパルフェットの意識も暗転していく。

一体ここはどこだったのか。

意識が消える間際にパルフェットは思うけれど、その答えは出てこない。

そんな中、ただ一言、躯たちと共に闇に消えていく男が、パルフェットに言葉を残した。

「忘れるな。お前は鬼だ」

パルフェットの意識は暗転した。

◆

「パルフェット!」

「……ベティ?」

「パルフェットパルフェットパルフェット! 起きた起きた起きた、パルフェットが起きた! みんなに報せなくちゃ!」

意識が明転すると、パルフェットは孤児院のベッドの上に居た。

「……今のは夢か」

闇の中で悟郎によく似た男と話したのは夢だった、とパルフェットはすぐに思うけれど――果たして本当にあれは夢だったのか、疑問が尽きない。

ともあれ――

「……痛いな」

少し動くだけで襲い掛かってくる強烈な痛みを根拠に、今が現実であることをパルフェットは悟った。

それから、パルフェットが部屋の入口の方を見てみれば――ベティから報せを聞いたのか、走るように勢いよく部屋に入ってきたシスターコナと目が合った。

そしてシスターコナがまじまじとパルフェットを見ると、とても嬉しそうな声で言った。

「起きたかパルフェット! まったく心配させるんじゃないよ!」

その言葉に、パルフェットもうれしくなった。

「あ、ああ。起きたには起きたが……痛みで体が動かねぇ」

「へーそうかい。まああれだけのことをしたんだ、当然と言えば当然さな」

あれだけのこと。

そう言われて、パルフェットはライカンとの戦いのことを思い出した。ただ、最後の瞬間だけはどうしても思い出せない。

だからパルフェットは訊ねる。

「……俺は勝ったのか?」

「なんだい、覚えていないのか。あんた、あの怪物を真っ二つにしちまって意識を失ったんだよ」

「ああ、そうか。俺は、勝ったのか」

見たこともない怪物だった。

自分の剣術には自信があったが、何しろ獲物が獲物。刀を持っていたならばまだしも、木の棒一本は流石に心もとなかった。

それでも勝ったのだ。

そして守り切れた。

この孤児院を。

「パルフェット」

「なんだよ」

「助けてくれて、ありがとな」

「……家族を助けるのは、当たり前だと、俺はアネッサに教えられた」

「そうかい」

パルフェットが寝るベッドの横に椅子を持ってきて座ったシスターコナは、皺くちゃの顔に聖母のような笑みを浮かべて言う。

「いい家族を持ったね」

「間違いない」

変わったはずだ。

変われたはずだ。

人を斬ることしかできずとも、確かに自分は変われたのだと、パルフェットは思った。

けれどまだ、あの煉獄の記憶が頭の片隅に残っている。

『お前は鬼だ』

その言葉の意味を、彼女は知らない。

0

あなたにおすすめの小説

狼になっちゃった!

家具屋ふふみに

ファンタジー

登山中に足を滑らせて滑落した私。気が付けば何処かの洞窟に倒れていた。……しかも狼の姿となって。うん、なんで?

色々と試していたらなんか魔法みたいな力も使えたし、此処ってもしや異世界!?

……なら、なんで私の目の前を通る人間の手にはスマホがあるんでしょう?

これはなんやかんやあって狼になってしまった私が、気まぐれに人間を助けたりして勝手にワッショイされるお話である。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。

MP

ファンタジー

高校2年の夏。

高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。

地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。

しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

没落ルートの悪役貴族に転生した俺が【鑑定】と【人心掌握】のWスキルで順風満帆な勝ち組ハーレムルートを歩むまで

六志麻あさ

ファンタジー

才能Sランクの逸材たちよ、俺のもとに集え――。

乙女ゲーム『花乙女の誓約』の悪役令息ディオンに転生した俺。

ゲーム内では必ず没落する運命のディオンだが、俺はゲーム知識に加え二つのスキル【鑑定】と【人心掌握】を駆使して領地改革に乗り出す。

有能な人材を発掘・登用し、ヒロインたちとの絆を深めてハーレムを築きつつ領主としても有能ムーブを連発して、領地をみるみる発展させていく。

前世ではロクな思い出がない俺だけど、これからは全てが報われる勝ち組人生が待っている――。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する

namisan

ファンタジー

数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。

転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。

しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。

凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。

詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。

それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。

「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」

前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。

痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。

そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。

これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

フェル 森で助けた女性騎士に一目惚れして、その後イチャイチャしながらずっと一緒に暮らす話

カトウ

ファンタジー

こんな人とずっと一緒にいられたらいいのにな。

チートなんてない。

日本で生きてきたという曖昧な記憶を持って、少年は育った。

自分にも何かすごい力があるんじゃないか。そう思っていたけれど全くパッとしない。

魔法?生活魔法しか使えませんけど。

物作り?こんな田舎で何ができるんだ。

狩り?僕が狙えば獲物が逃げていくよ。

そんな僕も15歳。成人の年になる。

何もない田舎から都会に出て仕事を探そうと考えていた矢先、森で倒れている美しい女性騎士をみつける。

こんな人とずっと一緒にいられたらいいのにな。

女性騎士に一目惚れしてしまった、少し人と変わった考えを方を持つ青年が、いろいろな人と関わりながら、ゆっくりと成長していく物語。

になればいいと思っています。

皆様の感想。いただけたら嬉しいです。

面白い。少しでも思っていただけたらお気に入りに登録をぜひお願いいたします。

よろしくお願いします!

カクヨム様、小説家になろう様にも投稿しております。

続きが気になる!もしそう思っていただけたのならこちらでもお読みいただけます。

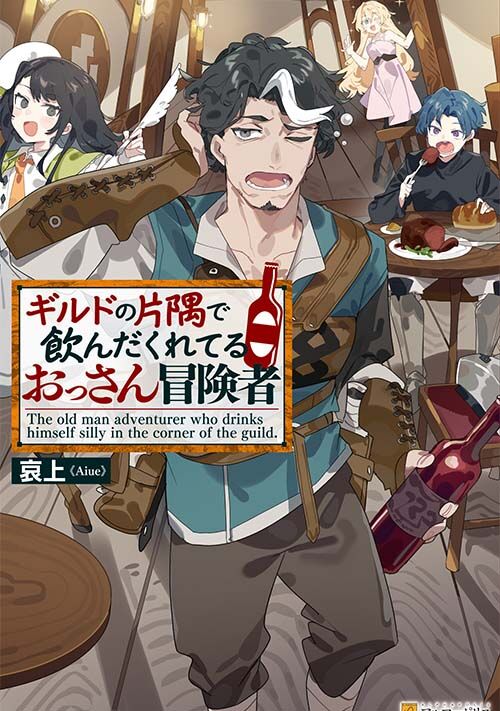

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

出来損ない貴族の三男は、謎スキル【サブスク】で世界最強へと成り上がる〜今日も僕は、無能を演じながら能力を徴収する〜

シマセイ

ファンタジー

実力至上主義の貴族家に転生したものの、何の才能も持たない三男のルキウスは、「出来損ない」として優秀な兄たちから虐げられる日々を送っていた。

起死回生を願った五歳の「スキルの儀」で彼が授かったのは、【サブスクリプション】という誰も聞いたことのない謎のスキル。

その結果、彼の立場はさらに悪化。完全な「クズ」の烙印を押され、家族から存在しない者として扱われるようになってしまう。

絶望の淵で彼に寄り添うのは、心優しき専属メイドただ一人。

役立たずと蔑まれたこの謎のスキルが、やがて少年の運命を、そして世界を静かに揺るがしていくことを、まだ誰も知らない。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる