451 / 586

第七章 アランが父に代わって歴史の表舞台に立つ

第五十話 輝く者と色あせていく者(11)

しおりを挟む◆◆◆

その後、ケビンの不安は現実のものになった。

盗んだ馬で街を出る頃には追っ手がついていた。

その馬が力尽きるまでは順調だった。

しかしそこまでだった。

馬の交換は出来なかった。

徒歩になった直後、追っ手は先回りし、馬屋の監視や、街道の封鎖を行ったからだ。

こうなると後はもう、森などの普通では無い道を進むしか選択肢が無くなっていた。

アランが逃げた時とは違う。追っ手も能力者揃いなのだ。

そしてケビンとリリィが山に、森に逃げ込むことは追っ手も当然予想出来ていた。

二人は追い詰められていた。

能力者であるがゆえに、ケビンはそれを感じ取れていた。

もはや足を止めることは許されない距離。

焦りが自然と込みあがってくる。

そしてその焼け付くような感情はケビンの口をこじ開けた。

「急いで!」

そしてその口から出た言葉は大して意味の無い叫びだった。

しかしリリィはその叫びから察した。

だから、振り返ってしまった。

それを、ケビンは、

「前だけを見て!」

制止したが、手遅れだった。

「!」

それを見たリリィは恐怖の色を滲ませた。

遠方で草木が動いているのが見えたのだ。

何かが草木を掻き分けている。

動物であってほしいとリリィは願ったが、直後にその中から躍り出た影の姿がその希望を打ち砕いた。

足音が届く距離では無い。ゆえに見間違いであってほしいと思った。

しかしリリィの目は悪くなかった。

それは紛れも無く人の形をしていた。

「……っ」

そしてこの瞬間、ケビンの心には二つの選択肢が浮かんでいた。

一つはリリィを置き去りにして自分だけ逃げるというもの。

そしてもう一つは二手に分かれるというもの。

といっても、後者は最初の選択肢と大して差が無い。追われているのはリリィだからだ。

結局リリィは守れない、ケビンはそう考えていたのだが、

「先に行け!」

くそったれ、そんな思いを滲ませながらケビンはそう叫び、つま先を逆方向に向けた。

直後、リリィが足を止めて振り返ろうとしたのを感じ取ったケビンは続けて叫んだ。

「俺のことは心配するな! 危なくなる前にちゃんと逃げる!」

瞬間、ケビンはリリィが感知能力者では無いことを見えない何かに感謝した。

一度交戦状態に入った後に逃げる、それは感知能力者の集団相手には非常に難しいことであることをケビンは良く分かっていたからだ。

この思いを読み取られていたらリリィは足を止めていたかもしれない。

だから良かったと、ケビンは思った。

が、次の瞬間、

「っ!」

耳が痛いほどの轟音と閃光に、その暖かな感情は後悔の色に塗り潰された。

盾にしている木が削り倒されそうなほどの遠距離集中射撃。

感知能力者ならではの芸当だ。

そして敵は実際そのつもりであることを、遮蔽物ごとなぎ倒すつもりであることを感じ取ったケビンは、即座にその場から離れた。

倒木と攻撃の音を背中で感じながら木から木へ、次々と逃げ移る。

その激しさの中で、ケビンは思った。

なんで自分はこんなことを始めてしまったのかと。

この戦いのことじゃない。そも、なぜ自分はリリィを助けたいなどと考えてしまったのかと。

こうなる可能性は予想出来ていた。

なのに自分はどうしてこんな馬鹿なことを、こんな分の悪い賭けに乗ってしまったのか。

原因は一つしか思いつかない。

リリィから放たれるあの暖かな感覚のせいだろう。

自分はリリィに魅入られたのかもしれない。

もしかしたら、ラルフもそうなのかもしれない。

ならば、リリィは魔性の女ということだろうか。

(……いや、それは――)

それは何か違う、何かが足りないと、ケビンは思った。

傍にいるだけで希望の感覚が無条件に湧きあがるとしても、それだけでこんな馬鹿な勝負には乗れない。

その希望の根拠となる可能性が無ければ、未来が描けなければ動けない。

しかし、自分にそんなものは――

(……いや、ある。あった)

直後、ケビンは思い出した。

あの時、都合の良い絵空事、と一笑に付した考えの中に、その未来があったことを。

リリィが上手く逃げ出したらその後どうなるのか。

きっと、いや、間違い無く、アランは上手く利用するだろう。

「……」

それはとても素晴らしいことのようにケビンは思えた。

この国の未来のために必要なことの一つのようにケビンは思えた。

「っ!」

が、直後、その思考は轟音と閃光に遮られた。

鬱陶しい、そう思うよりも早く、ケビンは反撃の光弾を撃っていた。

そしてケビンは自然と叫んだ。

「こいよ、くそったれ! 最期まで付き合ってやるさ!」

いつの間にか、覚悟がケビンの中に生まれていた。

◆◆◆

ケビンは走り回った。

遮蔽物を次々と移り変えながら、反撃を繰り返す。

しかし敵の攻撃が緩まる気配は無い。

それどころか、後続が追いついてきているため火力が増している。

だからより走り回らされている。

そして動き回っているということは、身を相手に晒す時間が増えているということであり、それは当然、

「ぐっ!」

被弾の機会が増すということだ。

そしてケビンの体は既にアザだらけであった。

足も何度か撃たれている。

逃げる計画を立てるのはもはや絶望的だ。

しかし直後、

「!」

場は静寂に包まれた。

ケビンへの射撃が完全に止まったのだ。

逃げるための好機が訪れたかのように思えた。

が、ケビンの感知はそれを即座に否定した。

攻撃が止まった理由、それは、

「……とうとう、おでましか」

ラルフが登場したからであった。

ラルフは味方の射線を遮るように前へ歩み出てきていた。

その足取りから、ケビンはラルフの苛立ちを感じ取った。

しかし直後、それもケビンの感知は否定した。

苛立っているどころでは無い、憎悪の域に達していると。

そして次の瞬間、それが正解であることをラルフは行動で示した。

「っ!」

突然の光る嵐。

相手を驚かせたかったのか、木をなぎ倒したかったのか、それとも苛立ちを何かにぶつけたかっただけなのか、ケビンの理性にはよく分からなかったが、感知は「全部正解だ」と答えた。

そしてその一撃はやはり凄まじかった。

あれだけ生い茂っていた木々が無くなり、青空が良く見えるようになっていた。

だからケビンには、

「……ははっ」

自虐的に笑うしかなかった。

しかし不思議なことに、その笑みがケビンの勇気に火を点けた。

ケビンはその勇気をもって笑みを叫びに変えた。

「一対一をご希望か! ありがたい!」

叫びながらケビンは心に映ったクラウスに問うた。

こんな時、あなたならどうしますか、と。

あなたはどんな気持ちであの怪物に、リーザに立ち向かったのかを。

当然、答えは返って来ない。

されど、ケビンはその答えが自分の考えているもので正解だと勝手に思い込んだ。

そうすれば、彼を自分に重ねることが出来るからだ。彼からさらなる勇気をもらえるからだ。彼に近付けた気がするからだ。

第五十一話 勇将の下に弱卒なし に続く

0

あなたにおすすめの小説

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」

音爽(ネソウ)

ファンタジー

容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。

本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。

しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。

*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

無魔力の令嬢、婚約者に裏切られた瞬間、契約竜が激怒して王宮を吹き飛ばしたんですが……

タマ マコト

ファンタジー

王宮の祝賀会で、無魔力と蔑まれてきた伯爵令嬢エリーナは、王太子アレクシオンから突然「婚約破棄」を宣告される。侍女上がりの聖女セレスが“新たな妃”として選ばれ、貴族たちの嘲笑がエリーナを包む。絶望に胸が沈んだ瞬間、彼女の奥底で眠っていた“竜との契約”が目を覚まし、空から白銀竜アークヴァンが降臨。彼はエリーナの涙に激怒し、王宮を半壊させるほどの力で彼女を守る。王国は震え、エリーナは自分が竜の真の主であるという運命に巻き込まれていく。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました

いっぺいちゃん

ファンタジー

婚約破棄、そして辺境送り――。

子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。

「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」

冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。

しかし、マリエールには秘密があった。

――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。

未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。

「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。

物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!

数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。

さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。

一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――

「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」

これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、

ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!

※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

新約・精霊眼の少女

みつまめ つぼみ

ファンタジー

孤児院で育った14歳の少女ヒルデガルトは、豊穣の神の思惑で『精霊眼』を授けられてしまう。

力を与えられた彼女の人生は、それを転機に運命の歯車が回り始める。

孤児から貴族へ転身し、貴族として強く生きる彼女を『神の試練』が待ち受ける。

可憐で凛々しい少女ヒルデガルトが、自分の運命を乗り越え『可愛いお嫁さん』という夢を叶える為に奮闘する。

頼もしい仲間たちと共に、彼女は国家を救うために動き出す。

これは、運命に導かれながらも自分の道を切り開いていく少女の物語。

----

本作は「精霊眼の少女」を再構成しリライトした作品です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~

ハムえっぐ

ファンタジー

かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。

王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。

15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。

国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。

これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

伯爵令嬢アンマリアのダイエット大作戦

未羊

ファンタジー

気が付くとまん丸と太った少女だった?!

痩せたいのに食事を制限しても運動をしても太っていってしまう。

一体私が何をしたというのよーっ!

驚愕の異世界転生、始まり始まり。

レイブン領の面倒姫

庭にハニワ

ファンタジー

兄の学院卒業にかこつけて、初めて王都に行きました。

初対面の人に、いきなり婚約破棄されました。

私はまだ婚約などしていないのですが、ね。

あなた方、いったい何なんですか?

初投稿です。

ヨロシクお願い致します~。

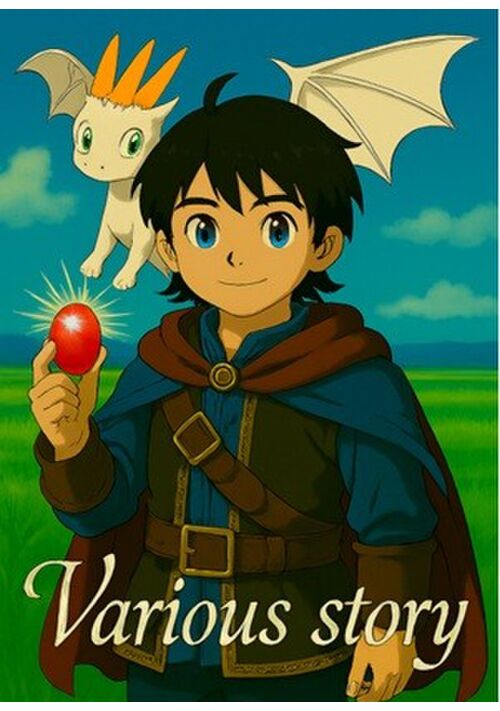

炎光に誘われし少年と竜の蒼天の約束 ヴェアリアスストーリー番外編

きみゆぅ

ファンタジー

かつて世界を滅ぼしかけたセイシュとイシュの争い。

その痕跡は今もなお、荒野の奥深くに眠り続けていた。

少年が掘り起こした“結晶”――それは国を揺るがすほどの力を秘めた禁断の秘宝「火の原石」。

平穏だった村に突如訪れる陰謀と争奪戦。

白竜と少年は未来を掴むのか、それとも再び戦乱の炎を呼び覚ますのか?

本作は、本編と並行して紡がれるもう一つの物語を描く番外編。

それぞれに選ばれし者たちの運命は別々の道を進みながらも、やがて大いなる流れの中で交わり、

世界を再び揺るがす壮大な物語へと収束していく。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる