2 / 9

十四、はらみっと面掛行列

しおりを挟む

長吏(ちょうり・かしらの意)として「宿(しゅく)」を差配している甲斐喜三太(かいのきさんた)は大男である。身の丈(たけ)は七尺(約二メートル)に近い。坊主頭だが剛毛の髭は伸ばし放題、大きな眼をぎょろりとひん剝くと大抵の人間は後退(あとじさ)りしてしまう。これで頭に黒冠を被(かぶ)り長靴を履(は)かせ、右手に剣、左手に小鬼を掴ませれば、まるで絵から抜け出て来た鍾馗(しょうき・疫鬼を退け魔を除く中国の神。五月人形や五月幟などの題材に用いられる)そっくりだ。着古した黒染めの衣は至る所がほつれボロを纏(まと)っているようなものだが、本人は全く意に介していない。見た目とは裏腹に根は優しく涙もろい。加えて思い込みが激しいから時おり失敗もする。ひどい目に合った者もいるが、後になって事が解れば素直に謝り、数倍にして報いる。だから下の者からは一目(いちもく)も二目も置かれ、慕(した)われていた。しかし、こういう喜三太にもたった一つ苦手がある。「青墓(おおはか)のお婆(ばば)」だ。

「喜三太!」

喜三太の小屋に入るなり、お婆が叫んだ。少々耳が遠いので、辺りをはばからぬ大声でそう呼び捨てにする。「頭(かしら)」と呼んだ例(ためし)は無い。

「梶原景時殿が討たれたそうだの!」

「しっ!」

喜三太は眼を配った。

「何だ。犬を追っ払うように言うもんでないわ!」

「もそっと小さな声で言うてくれ。充分聞こえておる」

「ひゃっひゃっ。何か都合の悪いことでもあるか?」

「いや。そうではないが」

「いやいや。そうであろ。ひゃっひゃっ」

喜三太は溜息を吐いた。

「お婆には敵(かな)わん。そうだ、その通りだ」

「景時殿の名を出して、何の都合の悪いことがある」

「意地悪を言うな、お婆」

「歳がいくとな、意地悪がしとうなる」

お婆はひゃっひゃっと、ほとんど歯の抜けた口を開いて笑った。

「青墓の『宿』で名を売った遊女(うからめ)の、歳を経た愉しみが意地悪とはの。芸の一つも極めただろうに」

「ひゃっひゃっ。遊女もな、長年やれば人の世の表も裏も知り尽くしてしまうわい。他に何の愉しみがあろ。いくら困り果て嘆いたとて、死ぬまでの一時(いっとき)のこと。難儀も愉しめばよい。そう思わんか、喜三太」

「嘆く間もないわ、我ら『宿』の者はな」

青墓(現在の岐阜県大垣市)は尾張国の「宿」の一つである。お婆は傀儡女(くぐつめ)として「宿の長者」の大炊(おおい)に仕えていた。傀儡女とは芸能で生計を立てる自立した女たちで、諸国を旅したり街道の宿々に抱えられたりしている。傀儡女には民の歌である今様(いまよう)を歌う者、白拍子として舞を舞う者、管弦をよくする者や男の遊び相手となる好色などがいる。これらの女たちを束ねる「宿の長者」は侍の身分に准ずる女性で、その多くは貴族の末裔(まつえい)であった。大炊は頼朝の父源義朝と馴染みが深い。義朝が東国と京都を往復する時には必ず「青墓の宿」に立ち寄った。

大炊の息子たちは保元・平治の乱で義朝のために戦っているし、また大炊の姉は頼朝の祖父である為義の最後の妻となった。そういう縁から、頼朝は幕府樹立後の建久元年(一一九〇年)十月、初めて上洛する際に「青墓の宿」に泊まり、大炊の息女たちを召して賜物(たまもの)を与えている。

「宿」には様々の人間が出入りし、表には出せない心の奥を吐露(とろ)する。「青墓の宿」で半生を過ごしたお婆にしてみれば、見たくも無い世間を嫌というほど見て来た。難儀も愉しみにしなければ、余生も儚(はかな)い。

「景時殿の夢も潰(つい)えたのぉ」

「真実(まこと)に」

「それじゃ都合も悪い方へ向かざるを得んて」

「有義様はいずこかへ雲隠れなされたらしい」

「それを鎌倉へ報せたは弟の石和(いさわ)信光と言うがの」

「ご兄弟の仲の悪さがこんな形になってしまうとはな」

「喜三太、お前が難儀がることはなかろ」

「それはそうだが………」

喜三太は甲斐源氏武田党の配下だった。「宿」は全国に点在し、横の繋がりも強い。喜三太は武田有義の眼となり足となり、諸国を駆けた。情報は密かに有義に届けられ、いくつかの点が結び付いた。武田有義、梶原景時、九州筑前の勝木則宗、そうして後鳥羽院。源氏の血脈を受け継ぐ武田有義を征夷大将軍、「頼朝の一ノ郎党等」と言われた梶原景時を九州鎮西(ちんぜい)管領として倒幕を企てようとしたのである。「宿」の長吏として鎌倉に入った喜三太は、幕府の動きを逐一(ちくいち)甲斐に届けていた。

梶原一族が失脚し鎌倉を追われた。そのことが逆に倒幕の決行を促すことになった。正月二十日未明に景時が一ノ宮を出て上洛したという報せは、二月一日には朝廷に届いている。後鳥羽院は動いた。が、目算(もくさん)が外れた。梶原一族が京にたどり着く前に討ち取られたのである。大きな駒を失った。動き始めた矢先に、歯車の軸が折れてしまったのだ。計画は頓挫(とんざ)するしかなかった。それを武田の手先とはいえ、指の先の芥(あくた)に過ぎない「宿」の者が嘆く理由はない、とお婆は言ったのだった。

「このことで『宿』の者たちに疑いが掛かってはならん。それが心配なだけよ」

「取り越し苦労じゃな。現に景時殿が討たれて三月(みつき)以上になるが、一向にその気配は無かろ」

「うむ。このまま沙汰無しで済めば、それに越したことは無い。それにしても、有義様は人がよい。すぐに人に乗せられるところのあるお方だ。今度のことも、どこまで本気だったか。堂々と甲斐武田の棟梁(とうりょう)として振る舞って欲しかったが」

「喜三太、男は器量ぞえ。器の大きさで男を測らにゃ」

「そうだな」

「尻をからげて逃げるだけの器でしかない。そんな男に、なんで真面目に仕える必要がある。馬鹿らしいと思や」

「有義様も将軍という金飾りに眼が眩(くら)んだか。考えてみれば、そういうはかりごと事態、絵空事だったのかも知れん」

「この世には阿呆らしいとか馬鹿げたことがゴマンとあっての。真実(まこと)か嘘か、誰にも解りゃせん」

「ふむ」

「ちょっと耳を貸しゃ」

「あ?」

「いいから、耳を」

お婆が喜三太の耳をぐいっと引っ張った。年寄りの割には指の力が強い。喜三太は「痛たた」と言いながら、お婆の口元に耳を据えられた。

「後鳥羽院がの」

「後鳥羽院?」

「そうじゃ。景時殿が京を目指したと聞いた途端、仙洞御所で『五壇の修法(ずほう)』を始めたと言うぞ。ひゃっひゃっひゃっ」

「まさか………」

今度は喜三太の方が、お婆の開けた口よりもっと大きく口を開ける番だった。

五壇の修法は天皇家に代々伝わる密教の秘法である。不動明王を中央に、東に降三世(ごうさんぜ)、南に軍荼利(ぐんだり)、西に大威徳(だいいとく)、北に金剛夜叉の五大明王の壇を祀り、護摩を焚き兵乱の勝利鎮定・調伏・息災などを祈願する。

これまでにも朝廷が巻き込まれるような戦乱の際には、何度となく行われて来た。お婆がどこから仕入れて来た情報かは解らない。だが、それが本当だとすれば、朝廷側は本気だったということになる。その話にも、またお婆の地獄耳にも、喜三太は驚いた。

お婆がにやりと笑って、喜三太の耳を離した。

「このお婆の言うこと、本当だと思うか?」

「何だ。嘘なのか」

「どちらでもあり、どちらでもない」

「あん?」

「お前が本当だと思えば本当、嘘だと思えば嘘。自分の思い次第で、どちらにもなろうのぉ」

「儂をたぶらかしておるのか?」

「いやいや。だから何事も掌(てのひら)の上に乗せて愉しめばよい、と言うておる。ひゃっひゃっひゃっ」

「全くもって、お婆には敵わん!」

喜三太は相手になるだけ時間の無駄だとばかり、立ち上がって小屋を出た。お婆も後に続いて出る。

「タドリ!」

喜三太が割れるような大声で呼んだ。男が一人、別の小屋から顔を出した。タドリと呼ばれた男は中背(ちゅうぜい)の細身を風になびく柳のように揺らしながら、喜三太の前にやって来た。喜三太と同様、僧形(そうぎょう)の出で立ちだ。

「段取りは付いておるのか?」

「ああ」

「鶴岡八幡の放生会(ほうじょうえ)は八月だぞ」

「解っている」

「八幡宮の犬神人(つるそめ・社寺の世話人)に話は通してあるだろうな。抜かりがあってはならん」

「大丈夫だ」

「『清目(きよめ)』の者によく言い聞かせておけよ。他の者は?」

「これから『乞食(こつじき)』に出る」

「よし。女を呼んでくれ」

頷くと、タドリは喜三太の元を去った。

「相変わらず、言葉少ない男じゃの」

「そう言うな、お婆。あれはあれでなかなか役に立つ」

しばらくして、若者が女と共に現れた。

「おお、いくぶん腹も目立つようになったな。元気か」

優しく言葉を賭ける喜三太に、女はこくりと頷いた。

お婆も声を和らげ、女に言った。

「オトナシがよく世話を焼いてくれるであろ」

「お婆よりはよほど手が届くわ。のぉ、オトナシ」

喜三太にそう言われた若者は、少女のように体をしならせ喜びを表した。言葉は発しない。喋りたくても喋れないのだ。「宿」には寺社の掃除・葬送や刑罰執行に携(たずさ)わる「清目」の者の他にも、こうした口のきけない者、耳や体の不自由な者、中には疱瘡(ほうそう)や癩(らい)を患った者も居る。「清目」の者や辻法師、傀儡師のような芸能者となり得ない者たちは「乞庭(こっぱ)」と呼ばれる縄張り内で物を乞(こ)う。その「乞食」にすら出ることが出来ない者は仲間たちの世話をする。強い者が弱い者に手を貸し、弱い者は強い者の手の届かないところを支えているのだ。「宿」は老若(ろうにゃく)や仕事によって階級が分かれているが、相互に血縁関係を結ぶことで強力な自治組織を築いていた。

「今回の放生会には、お前も出て貰おうと思ってな」

喜三太が女に言った。

「私が、ですか?」

「ああ。お婆の入れ知恵だ」

お婆はにやにや笑っている。

「鶴岡八幡の放生会は他所(よそ)のものとは違う」

「はい」

「流鏑馬(やぶさめ)をやる」

「流鏑馬………」

女の記憶が鮮やかに甦(よみがえ)った。人のざわめき、馬駆けの音、的の砕け散る音、人々の歓声………。

「そもそも放生会は殺生(せっしょう)の教えから、捕らえられた生き物を放つ儀式だ。源氏の氏神を祀る石清水八幡宮から鎌倉に勧請(かんじょう)された鶴岡八幡は、頼朝公の意向で流鏑馬をその神事としたのが始まりでな」

暑い陽射し、押しくるむ人いきれ、歪(ゆが)む天地、眩(くら)む眼の奥で弾ける火花、馬上の武者、綾藺笠(あやいがさ)の影から心配そうに届く「大事ないか?」という声………。

「大事ないか?」

「………えっ。ええ」

「ぼうっとしているが」

「大丈夫です」

「そうか………。その放生会にな、頼朝公が儂ら『宿』の者も加えて下さった。ただし、面を被っての行列だ」

喜三太の話は、こうだった。

先代の「宿」の長吏は摂津国(せっつのくに・現在の大阪府から兵庫県にかけての地域)池田の出だった。御家人の一人がその娘を身ごもらせた。長吏は娘を妻とするよう掛け合ったが、御家人は血筋を持ち出し頑(かたく)なに拒む。その話が頼朝の耳に入った。御家人は処罰され、娘は「宿」に留(とど)まった。「宿」には世話になっているとの頼朝の言葉で、年に一度の無礼講として放生会への参加が許されたのである。だが、御家人たちと同等に扱うわけにはいかない。顔を露わにして「宿」の者と知れれば、後々差し障(さわ)りがあっては困る。それで面を掛けての行列ということになった。それでも「宿」の者たちは喜んだ。頼朝に感謝するとともに、一年に一度の晴れ舞台を大いに楽しんだのである。ところが、頼朝が亡くなった昨年から放生会の八月十五日の後に日をずらされ、場所も坂ノ下の御霊(ごりょう)神社に移されたのだ、と。

「お婆が怒ってな」

「そうじゃとも。頼朝公が亡くなられた途端の仕打ちじゃ。我らに何の咎(とが)がある!」

お婆は地団駄(じだんだ)を踏んだ。

喜三太が、お婆の肩を叩いて慰めながら言った。

「去年は言われるままに従ったが、どうにも腹の虫が収まらん。それで、お婆が鶴岡に捩(ね)じ込んだ」

「今年の行列には孕(はら)み女を出す。頼朝公の血を引くお子じゃ、と言うてやったわい」

「鶴岡は泡を食った。何しろお婆は『青墓の宿』で頼朝公の世話をしている。嘘だと決め付けることも出来ん。すったもんだの末、『女を神事の中心に据えることはならん。男を孕み女に仕立てるのならば』と、しぶしぶ許しを出した」

「誰が『はい、はい』と言いなりになろうもんか。面を被れば男か女か解りはせんわ」

「儂らにも矜持(きょうじ)はある。表立っての反抗は出来んが、溜飲は下げたい。そこでだ。お前にひと肌脱いで貰いたい。やってくれるな、黄蝶」

否(いな)も応(おう)も無い。黄蝶は喜三太に助けられたのだ。後で聞いた話だと、長谷寺の近くの山中で見つけたのだと言う。すると、鶴岡八幡宮の東から北へ弧を描くように十王岩、亀ヶ谷(やつ)坂切り通し、化粧(けわい)坂切り通し、宇賀福神社(銭洗弁天)を経て西の長谷寺まで歩き続けたことになる。長谷観音様のお導きだ、と黄蝶は思った。救われた自分と子の命を大切にしなければならない。身を隠すに「宿」は打ってつけの所だし、白拍子として生業(なりわい)も立つ。安達家に迷惑を掛けず、しかも近くから安達家を見守ることも出来るのだ。「宿」に溶け込むことが、自分のこれからの道だと思った。

「私でお役に立てるのなら」

「おお、そうか。やってくれるか。面掛行列まで三月余りあるが、準備が要る。それまで体に障(さわ)りが無いよう、休めておいてくれ」

「はい」

「さあて、力が入るのお。今年は『はらみっと』行列じゃあ!」

あまりの大声に、オトナシの体が一瞬硬直した。

「『くつち』じゃ! 喜三太!」

お婆の、これも大きな声にオトナシが白目を剥き掛ける。

「い、いかん」

喜三太がオトナシの体を抱き締め、背中を撫でた。

「よおし、よおし。いい子だ、よおし………」

赤児をあやすように、喜三太はオトナシの耳元に囁き掛ける。痙攣(けいれん)し掛けたオトナシの手足から、力が抜けてゆく。癲癇(てんかん)を起こしたオトナシを太い両腕で抱きかかえると、喜三太は小屋の方へ足を向けた。

「驚かせたな」

心配になって後を追う黄蝶に、喜三太は微笑んだ。

「もう大丈夫だ。しばらく休ませれば元に戻る」

一緒について来たお婆が、後ろから喜三太の尻を蹴り上げた。

「『ほど』ということを知らんか、お前は!」

「お婆には言われたくない言葉だの」

「ふん!」

お婆はにやりとして、喜三太の尻を再び蹴った。

「『はらみっと』というのは、何のことなのです?」

黄蝶が喜三太に訊いた。

「ああ。甲州ではな、孕み女のことをそう呼ぶのよ。面白い行列になりそうじゃ。アハハ」

また、お婆が尻を蹴る。

「声が太い、と言うに!」

「体に合うた声だ。これでも遠慮している」

「ほう、遠慮と? 聞いたか、黄蝶。遠慮は人に通じなければ遠慮にならん。そんなことも知らんと見える、この喜三太めは」

黄蝶はくすりと笑った。

「でも、お婆さま。大きな体で遠慮する殿方は可愛いと思いませんか?」

「ま、それはそうじゃが」

葉の抜けた口に笑みを浮かべ、お婆は少し眼を細める。

「遠慮というのは、二つあっての」

「二つですか?」

「そうじゃ。『せんならん遠慮』と『せんがいい遠慮』のな」

「『せんならん遠慮』というのは解る気がします。相手のことを考え、礼を失しないようにする遠慮のことでしょう?」

「無作法、無遠慮であってはならん。がじゃ、中には心にも無いことを有るように言う者もおる」

「そういうお人には、遠慮しないと大変です。人の気持ちの解らんやつだ、と後で陰口を叩かれますもの」

頷いたお婆は言葉を続けた。

「じゃがの、思いやりや好意から出た親切には素直に応じたがよい」

「遠慮すると、かえって相手の気持ちを無にしてしまう………。それが『せんがいい遠慮』ということなのですね」

「うむ。拒否や拒絶と受け取られても仕方が無い。断られた相手も次は親切をためらうじゃろ。そうなったら、後が続かん。いずれにしても、相手との呼吸を計って失礼に当たらぬようにする。それが遠慮というもんじゃ。そんなことも解らず、この阿呆めは………」

言いながら、お婆は喜三太の背を睨んだ。が、腰の曲がったお婆の眼の前にあるのは喜三太の背ではなく、尻だ。

「遠慮などと口にするものではないわ。のぉ、喜三太!」

四度目の足が、その喜三太の尻を蹴った。

喜三太はオトナシを片手で抱えたまま、もう片方の右手で蹴られた尻を撫でた。

「お婆には敵わん、敵わん。アハハ」

「お婆が居って、お前も何ぼうか有り難かろ」

「迷惑以外の何ものでもないんだがの」

「ぬかすわ!」

また、お婆の足が飛ぶ。

お婆は、喜三太を自分の息子か若い恋人のように思ってじゃれているのだ。そんなふうに黄蝶には思えた。

御霊神社は、本来は関東平家の鎌倉・梶原・村岡・長尾・大庭の五霊(ごりょう)を祀っていた。この五家を鎌倉党と言う。その中に、十六歳で源義家に従い奥州後三年の役(えき)に参戦した鎌倉権五郎(ごんごろう)景政という武士がいた。戦いの最中、景政は右目に矢を射込まれた。相手を射倒し陣に戻った時、親戚の三浦為次(ためつぐ)が刺さった矢を抜こうと景政の顔に足を掛けた。景政は大いに怒った。「武士の顔を土足で踏むとは何ごとだ」と、刀で突き殺そうとする。為次は平謝りに謝り、膝で押さえて矢を抜いたという。鎌倉武士の壮絶な気概を示す逸話だ。景政の死後、名を上げた「権五郎」を祭神とするようになり、神社の名も「五霊」と「五郎」の音を重ねて「御霊(ごりょう)」としたのである。

御霊神社の由来を黄蝶に語りながら、喜三太は身支度を整えた。喜三太は「福禄寿」の面を被っている。黄蝶は「おかめ」を、さらに上から頭巾(ずきん)を被った。

面は全部で十ある。達磨(だるま)のように口をへの字に結んだ「爺(じい)」、見開いた両眼に口の両脇から牙を覗かせる「鬼」、鷲鼻(わしばな)でこれも両の牙を剝く「異形(いぎょう)」、口髭を生やし長く垂れた鼻が顎(あご)まで届く「鼻高」、真っ赤な顔に牙を持つ「烏(からす)天狗」、細面で顎の先からひょろりと髭を伸ばした「翁(おきな)」、青灰色の顔に口先をひん曲げた「火吹男(ひょっとこ)」、頭の長い「福禄寿」、おでこが出て三角形の小さな鼻を天に向けた「おかめ」、のっぺりとした顔と頭上に宝冠を戴(いただ)く「女(取り上げ産婆)」。それぞれの面は顔の部分部分が強調され大作りだ。

奈良時代に盛んに上演された「伎楽(ぎがく)」という仮面劇の面がその原型で、後頭部まで覆(おお)う深い面である。さらにその上から頭巾を被るので、顔は全く見えない。お婆の言う通り、これでは男か女か判断は出来ない。

黄蝶は胸が躍り始めた。祭りそのものが人の心を解放させるためのものだ。頼朝が許した無礼講を精一杯楽しみたかった。

「出るぞぉ!」

喜三太の掛け声に、みなが「おおっ!」と応える。

御霊神社の境内では、すでに神楽が奉納されていた。社殿の前に二間(けん)四方のしめ縄を張り、中央にぐらぐらと煮立った湯釜を置いての湯立(ゆだて)神楽だ。囃子(はやし)、初能(はのう)、お祓い、御幣(ごへい)招きの後、神主と巫女が笹の葉を湯に浸し、自分の身や参詣人に振り掛けて浄(きよ)めるのである。それから、二人が舞いながら群衆に供え物を振り撒く大散供(だいさんく)、笹の舞、弓祓い、剣の舞、道化の所作(しょさ)が笑いを誘う毛止幾(もどき)と続く。面掛行列の始まる頃になると、境内はおろか参道も人の波に埋め尽くされていた。十五日の鶴岡放生会はいつも通りに行われたが、十六日の流鏑馬は大雨にたたられた。頼家は出席せず見物人も例年になく少なかった。八幡宮の流鏑馬を堪能出来なかった人々がそっくりそのまま、この日の御霊神社の祭礼に駆け付けたのだ。それに流鏑馬に参加した御家人たちやその家族、親類縁者たちも加わっていた。去年以上の大人数に、御霊神社の祭りは一層の盛り上がりを見せている。

笛や太鼓の囃子方を先頭に、高下駄を履き天狗の面を被った猿田彦、白い幟旗(のぼりばた)や槍を掲げた白装束の少年たち、二頭の獅子頭(ししがしら)が出る。続いて面掛けの面々が練り歩くと、見物人たちは物珍しさに爪先(つまさき)立ちで行列に見入った。「烏天狗」や「異形」がおどけて群衆の中に躍り込む。あちこちで歓声が上がり、人の波に渦が生まれた。面掛行列の最後尾に現れた「おかめ」が大きな腹を両手で抱え、愛嬌を振りまき歩く。「取り上げ産婆」が大きな団扇(うちわ)で扇(あお)ぎながら「おかめ」の後ろをついてゆく。初めて見る趣向に人々は手を打って喜び、笑い、喝采を揚げた。

暑い陽射しが降り注ぐ中、行列は御霊神社の参道を南に下る。行列を追って子供らが駆ける。行列は長谷小路に出ると東に折れ、由比ガ浜に沿って進んだ。しばらく行くと足を北に向け、二町(約二二〇メートル)ほど登る。ここの辻から左に曲がり、長谷寺を経て御霊神社に戻るのである。

黄蝶の胸は、進むにつれ高鳴り始めた。辻を右に折れれば甘縄神明宮、その足元には景盛の居る安達館がある。懐かしい想いが溢れて来た。ひょっとしたら面掛行列を見る人々の中に、安達の人たちが、そうして景盛の姿があるかも知れない………。

黄蝶の足の運びが自然と遅くなり、前を行く「福禄寿」との距離が空いた。

「大丈夫かえ?」

後ろから近づき、孕み女を介抱するような仕草をしながら「取り上げ産婆」が小声で訊いた。

ついつい見物人の中に愛しい人の姿を探していた黄蝶は、我に返った。いけない。行列を乱しては、みんなに迷惑が掛かる。自分ひとりのことを考えてはならないのだ、と自身に言い聞かせた。

「はい。済みませんでした」

「暑いからの。面を被っておるし、腹には幾えにも帯を巻いておる。なおさらじゃ」

臨月の孕み女に見せるため、黄蝶は腹の上に布を重ね帯で固定している。歩きづらさに加え、炎天に晒された地面からの熱が体力を奪っていた。だが、黄蝶は気丈に答えた。

「もう大丈夫です、本当に」

「いやいや。実際の身重には堪(こた)えるじゃろ。待ちや。『福禄寿』に言うて来る」

面を被っている人間の名は呼ばない。面を被った時点で、その人間は神の使いである「面の者」となるのだ。また、実際の名を呼ばないことは「宿」の者の正体を明かさない、ということでもある。「取り上げ産婆」に耳打ちされた「福禄寿」は、前を行く「火吹男」の肩を杖でトンと叩いた。

「歩をゆるめるぞ、『火吹男』。前に伝えろ」

「承知」

伝達は「火吹男」から「翁」に、「翁」から「烏天狗」に、「烏天狗」から「鼻高」「異形」「鬼」「爺」へと繋がり、行列の速度が落ちた。

辻を折れた。

安達の人々の顔は無かった。

黄蝶は、少し気落ちした。が、気を取り直し、「福禄寿」に遅れまいと前を向いた。

長谷寺へ続く沿道も見物人でごった返していた。強い陽射しに、人々の顔の汗が光る。行列の者は頭巾と面を被っているから、尋常の暑さではない。顔が蒸れ汗が後から後から噴き出して、滝のように流れた。頭の芯が痺れ、気を抜くと眩暈(めまい)がしそうだった。ぼおうっとし掛かる黄蝶の頭の中に、この道を丹後ノ局と一緒に歩いたことが思い出された。

あの時の、丹後ノ局の言葉が甦る。

(本当の強さはしなやかさなのですよ)

(己一人で生きているのではありません)

それは丹後ノ局が景盛に伝えたかった言葉だ。だが今やその言葉は、黄蝶が「宿」の人々と一緒に生きていくために必要な言葉に思えた。

「あっ!」

思わず、声が出た。

眼の端に、丹後ノ局の姿が映ったのだ。その隣には安達盛長が立っている。

(景盛様は………)

居た! 父母の少し後ろで、弟の大曽根時長と一緒に微笑んでいる。涙が溢れた。人垣を掻き分け、その胸に飛び込みたい!

黄蝶は、ぐっと唇を噛んだ。そうして、突き上げて来る胸の高まりを押し殺した。今はその時ではない。いつか、いつかきっと、そうなる時が来る。そう信じて、私は私の歩む道を歩いてゆく!

勇気が出た。ひと目姿を見たことで、力が沸いた。黄蝶はことさらに腹を突き出し、大仰(おおぎょう)に両手で腹を撫でた。

(あなたのお子です! ここにあなたのお子がいるのです!)

黄蝶の頬を伝う涙は、「おかめ」の仮面の下で汗と交わり、とめどなく滴り落ちた。

団扇で扇いでいた「取り上げ産婆」が、ひと際(きわ)おどけて団扇を振る。「おかめ」の動きに合わせるように横に前にと回り込み、懸命に扇ぐ。勢い余って団扇を取り落とした。見物人の一人が拾って「取り上げ産婆」に手渡すと、今度はその見物人を扇いだ。観衆がやんやと囃し立てる。囃し立てた観客をも、また扇ぐ。周囲の眼を一身に集めた「取り上げ産婆」は「おかめ」の元に戻り、再び「おかめ」の周りを舞うようにして団扇を扇ぎ立てた。誰もが「おかめ」と「取り上げ産婆」の珍妙な二人連れの所作に笑い声を上げ、拍手を送った。

やがて行列は見物人たちの喝采の渦の中、長谷寺の脇から御霊神社へと帰って行った。

その夜、昼間の疲れが出て黄蝶は早くから床に就いていた。男どもは神酒をいただき酔って騒いでいる。

外と内を遮(さえぎ)るために垂らした筵(むしろ)を上げて、粗末な小屋の中にお婆が入って来た。黄蝶の枕元にぺたんと坐ると、お婆は団扇で黄蝶の体を扇いだ。

気配に気付いた黄蝶が身を起こそうとする。

「寝ていや」

お婆の言葉に甘え、黄蝶は身を横たえた。

「男に会えたか」

気付いていたのだ。だからあの時、「取り上げ産婆」は派手におどけたり団扇を落としたりして、衆目を「おかめ」に集めさせたのだ。「おかめ」に少しでも男の眼が留まるよう、「おかめ」に少しでも長く男の姿が焼き付くよう………。

黄蝶は小さく頷いた。

「何ぼうか嬉しかったであろ」

黄蝶は、こくりと首を縦に動かした。

「何ぼうか辛かったであろ」

黄蝶の両眼に涙が溢れて来た。

「じゃが、よおう堪(こら)えた」

溢れた涙が糸を引いて、目尻から耳元に流れ落ちる。

「誰のお子じゃとは言われまい。胸張って名乗られんわけがあるのじゃろ。そういう女ごを何人も見て来た」

鼻水を啜り上げ、黄蝶はしゃくりあげた。

「それでもの、その子はそのお方のお子じゃし、お前の子に違いは無い」

「お婆さま………」

黄蝶は体を起こし、お婆に掻き付いた。後から後から涙が溢れ止まらなかった。

「苦しい気持ちは投げ捨てとうなる。嫌な思いは川に流して忘れとうなる。じゃがの、その苦しい思いも嫌な思いも、育つ子がいく倍もの喜びに変えてくれる」

黄蝶はこくこくと、お婆の小さな肩に頭を打ち付けた。

「そうしての、いつか男の前にお前の子を連れて出たらいい。いっぱしの器量を持つ男なら、立派に育てた子を見ればお前の苦労も瞬時に呑み込み包んでくれるじゃろ。時が満ちるまでの辛抱じゃ。の、黄蝶」

お婆の皺に刻まれた手が、優しく黄蝶の背を撫でた。

黄蝶はお婆の襟(えり)を両手で絞るように掴み、声を上げて泣いた。

「オトナシ」

お婆が入口を振り返って呼んだ。

遠慮がちに筵の陰に立っていたオトナシが、顔を覗かせる。

「こっちへ来や」

体を捩(よじ)りするりと滑るように入って来たオトナシが、お婆の側に坐った。

「黄蝶」

「はい」

「ワシはお前の子の育つのを見届けられんかも知れん」

「そんな………」

「いやいや。いくら元気そうな振りをしておっても、歳には勝てん」

黄蝶は顔を起こして、お婆を見た。皺に縁取られた両眼が、少し潤んでいる。

「喜三太はええ男じゃ。お前の面倒は見てくれよう。じゃがの、あれは気の利かんことが多い。解るじゃろう。それに引き換えオトナシは、歳は若いがよう気が付く。男というより、女ごに近いところがあるからの。世話は厭(いと)わず焼いてくれる。なあんも心配することは無い。安心して子を産み、育てるがええ」

黄蝶は両手を着き、深々と頭を下げた。言葉が出なかった。

オトナシがお婆の背を回り込み、黄蝶の肩に手を添え床に就かせた。

お婆が、また団扇を扇ぎ始める。小屋の中の熱い空気がそよぎ、黄蝶の体を柔らかく撫でる。涙で濡れた頬に、団扇の風がいささかの涼気を運んでくれた。

「喜三太!」

喜三太の小屋に入るなり、お婆が叫んだ。少々耳が遠いので、辺りをはばからぬ大声でそう呼び捨てにする。「頭(かしら)」と呼んだ例(ためし)は無い。

「梶原景時殿が討たれたそうだの!」

「しっ!」

喜三太は眼を配った。

「何だ。犬を追っ払うように言うもんでないわ!」

「もそっと小さな声で言うてくれ。充分聞こえておる」

「ひゃっひゃっ。何か都合の悪いことでもあるか?」

「いや。そうではないが」

「いやいや。そうであろ。ひゃっひゃっ」

喜三太は溜息を吐いた。

「お婆には敵(かな)わん。そうだ、その通りだ」

「景時殿の名を出して、何の都合の悪いことがある」

「意地悪を言うな、お婆」

「歳がいくとな、意地悪がしとうなる」

お婆はひゃっひゃっと、ほとんど歯の抜けた口を開いて笑った。

「青墓の『宿』で名を売った遊女(うからめ)の、歳を経た愉しみが意地悪とはの。芸の一つも極めただろうに」

「ひゃっひゃっ。遊女もな、長年やれば人の世の表も裏も知り尽くしてしまうわい。他に何の愉しみがあろ。いくら困り果て嘆いたとて、死ぬまでの一時(いっとき)のこと。難儀も愉しめばよい。そう思わんか、喜三太」

「嘆く間もないわ、我ら『宿』の者はな」

青墓(現在の岐阜県大垣市)は尾張国の「宿」の一つである。お婆は傀儡女(くぐつめ)として「宿の長者」の大炊(おおい)に仕えていた。傀儡女とは芸能で生計を立てる自立した女たちで、諸国を旅したり街道の宿々に抱えられたりしている。傀儡女には民の歌である今様(いまよう)を歌う者、白拍子として舞を舞う者、管弦をよくする者や男の遊び相手となる好色などがいる。これらの女たちを束ねる「宿の長者」は侍の身分に准ずる女性で、その多くは貴族の末裔(まつえい)であった。大炊は頼朝の父源義朝と馴染みが深い。義朝が東国と京都を往復する時には必ず「青墓の宿」に立ち寄った。

大炊の息子たちは保元・平治の乱で義朝のために戦っているし、また大炊の姉は頼朝の祖父である為義の最後の妻となった。そういう縁から、頼朝は幕府樹立後の建久元年(一一九〇年)十月、初めて上洛する際に「青墓の宿」に泊まり、大炊の息女たちを召して賜物(たまもの)を与えている。

「宿」には様々の人間が出入りし、表には出せない心の奥を吐露(とろ)する。「青墓の宿」で半生を過ごしたお婆にしてみれば、見たくも無い世間を嫌というほど見て来た。難儀も愉しみにしなければ、余生も儚(はかな)い。

「景時殿の夢も潰(つい)えたのぉ」

「真実(まこと)に」

「それじゃ都合も悪い方へ向かざるを得んて」

「有義様はいずこかへ雲隠れなされたらしい」

「それを鎌倉へ報せたは弟の石和(いさわ)信光と言うがの」

「ご兄弟の仲の悪さがこんな形になってしまうとはな」

「喜三太、お前が難儀がることはなかろ」

「それはそうだが………」

喜三太は甲斐源氏武田党の配下だった。「宿」は全国に点在し、横の繋がりも強い。喜三太は武田有義の眼となり足となり、諸国を駆けた。情報は密かに有義に届けられ、いくつかの点が結び付いた。武田有義、梶原景時、九州筑前の勝木則宗、そうして後鳥羽院。源氏の血脈を受け継ぐ武田有義を征夷大将軍、「頼朝の一ノ郎党等」と言われた梶原景時を九州鎮西(ちんぜい)管領として倒幕を企てようとしたのである。「宿」の長吏として鎌倉に入った喜三太は、幕府の動きを逐一(ちくいち)甲斐に届けていた。

梶原一族が失脚し鎌倉を追われた。そのことが逆に倒幕の決行を促すことになった。正月二十日未明に景時が一ノ宮を出て上洛したという報せは、二月一日には朝廷に届いている。後鳥羽院は動いた。が、目算(もくさん)が外れた。梶原一族が京にたどり着く前に討ち取られたのである。大きな駒を失った。動き始めた矢先に、歯車の軸が折れてしまったのだ。計画は頓挫(とんざ)するしかなかった。それを武田の手先とはいえ、指の先の芥(あくた)に過ぎない「宿」の者が嘆く理由はない、とお婆は言ったのだった。

「このことで『宿』の者たちに疑いが掛かってはならん。それが心配なだけよ」

「取り越し苦労じゃな。現に景時殿が討たれて三月(みつき)以上になるが、一向にその気配は無かろ」

「うむ。このまま沙汰無しで済めば、それに越したことは無い。それにしても、有義様は人がよい。すぐに人に乗せられるところのあるお方だ。今度のことも、どこまで本気だったか。堂々と甲斐武田の棟梁(とうりょう)として振る舞って欲しかったが」

「喜三太、男は器量ぞえ。器の大きさで男を測らにゃ」

「そうだな」

「尻をからげて逃げるだけの器でしかない。そんな男に、なんで真面目に仕える必要がある。馬鹿らしいと思や」

「有義様も将軍という金飾りに眼が眩(くら)んだか。考えてみれば、そういうはかりごと事態、絵空事だったのかも知れん」

「この世には阿呆らしいとか馬鹿げたことがゴマンとあっての。真実(まこと)か嘘か、誰にも解りゃせん」

「ふむ」

「ちょっと耳を貸しゃ」

「あ?」

「いいから、耳を」

お婆が喜三太の耳をぐいっと引っ張った。年寄りの割には指の力が強い。喜三太は「痛たた」と言いながら、お婆の口元に耳を据えられた。

「後鳥羽院がの」

「後鳥羽院?」

「そうじゃ。景時殿が京を目指したと聞いた途端、仙洞御所で『五壇の修法(ずほう)』を始めたと言うぞ。ひゃっひゃっひゃっ」

「まさか………」

今度は喜三太の方が、お婆の開けた口よりもっと大きく口を開ける番だった。

五壇の修法は天皇家に代々伝わる密教の秘法である。不動明王を中央に、東に降三世(ごうさんぜ)、南に軍荼利(ぐんだり)、西に大威徳(だいいとく)、北に金剛夜叉の五大明王の壇を祀り、護摩を焚き兵乱の勝利鎮定・調伏・息災などを祈願する。

これまでにも朝廷が巻き込まれるような戦乱の際には、何度となく行われて来た。お婆がどこから仕入れて来た情報かは解らない。だが、それが本当だとすれば、朝廷側は本気だったということになる。その話にも、またお婆の地獄耳にも、喜三太は驚いた。

お婆がにやりと笑って、喜三太の耳を離した。

「このお婆の言うこと、本当だと思うか?」

「何だ。嘘なのか」

「どちらでもあり、どちらでもない」

「あん?」

「お前が本当だと思えば本当、嘘だと思えば嘘。自分の思い次第で、どちらにもなろうのぉ」

「儂をたぶらかしておるのか?」

「いやいや。だから何事も掌(てのひら)の上に乗せて愉しめばよい、と言うておる。ひゃっひゃっひゃっ」

「全くもって、お婆には敵わん!」

喜三太は相手になるだけ時間の無駄だとばかり、立ち上がって小屋を出た。お婆も後に続いて出る。

「タドリ!」

喜三太が割れるような大声で呼んだ。男が一人、別の小屋から顔を出した。タドリと呼ばれた男は中背(ちゅうぜい)の細身を風になびく柳のように揺らしながら、喜三太の前にやって来た。喜三太と同様、僧形(そうぎょう)の出で立ちだ。

「段取りは付いておるのか?」

「ああ」

「鶴岡八幡の放生会(ほうじょうえ)は八月だぞ」

「解っている」

「八幡宮の犬神人(つるそめ・社寺の世話人)に話は通してあるだろうな。抜かりがあってはならん」

「大丈夫だ」

「『清目(きよめ)』の者によく言い聞かせておけよ。他の者は?」

「これから『乞食(こつじき)』に出る」

「よし。女を呼んでくれ」

頷くと、タドリは喜三太の元を去った。

「相変わらず、言葉少ない男じゃの」

「そう言うな、お婆。あれはあれでなかなか役に立つ」

しばらくして、若者が女と共に現れた。

「おお、いくぶん腹も目立つようになったな。元気か」

優しく言葉を賭ける喜三太に、女はこくりと頷いた。

お婆も声を和らげ、女に言った。

「オトナシがよく世話を焼いてくれるであろ」

「お婆よりはよほど手が届くわ。のぉ、オトナシ」

喜三太にそう言われた若者は、少女のように体をしならせ喜びを表した。言葉は発しない。喋りたくても喋れないのだ。「宿」には寺社の掃除・葬送や刑罰執行に携(たずさ)わる「清目」の者の他にも、こうした口のきけない者、耳や体の不自由な者、中には疱瘡(ほうそう)や癩(らい)を患った者も居る。「清目」の者や辻法師、傀儡師のような芸能者となり得ない者たちは「乞庭(こっぱ)」と呼ばれる縄張り内で物を乞(こ)う。その「乞食」にすら出ることが出来ない者は仲間たちの世話をする。強い者が弱い者に手を貸し、弱い者は強い者の手の届かないところを支えているのだ。「宿」は老若(ろうにゃく)や仕事によって階級が分かれているが、相互に血縁関係を結ぶことで強力な自治組織を築いていた。

「今回の放生会には、お前も出て貰おうと思ってな」

喜三太が女に言った。

「私が、ですか?」

「ああ。お婆の入れ知恵だ」

お婆はにやにや笑っている。

「鶴岡八幡の放生会は他所(よそ)のものとは違う」

「はい」

「流鏑馬(やぶさめ)をやる」

「流鏑馬………」

女の記憶が鮮やかに甦(よみがえ)った。人のざわめき、馬駆けの音、的の砕け散る音、人々の歓声………。

「そもそも放生会は殺生(せっしょう)の教えから、捕らえられた生き物を放つ儀式だ。源氏の氏神を祀る石清水八幡宮から鎌倉に勧請(かんじょう)された鶴岡八幡は、頼朝公の意向で流鏑馬をその神事としたのが始まりでな」

暑い陽射し、押しくるむ人いきれ、歪(ゆが)む天地、眩(くら)む眼の奥で弾ける火花、馬上の武者、綾藺笠(あやいがさ)の影から心配そうに届く「大事ないか?」という声………。

「大事ないか?」

「………えっ。ええ」

「ぼうっとしているが」

「大丈夫です」

「そうか………。その放生会にな、頼朝公が儂ら『宿』の者も加えて下さった。ただし、面を被っての行列だ」

喜三太の話は、こうだった。

先代の「宿」の長吏は摂津国(せっつのくに・現在の大阪府から兵庫県にかけての地域)池田の出だった。御家人の一人がその娘を身ごもらせた。長吏は娘を妻とするよう掛け合ったが、御家人は血筋を持ち出し頑(かたく)なに拒む。その話が頼朝の耳に入った。御家人は処罰され、娘は「宿」に留(とど)まった。「宿」には世話になっているとの頼朝の言葉で、年に一度の無礼講として放生会への参加が許されたのである。だが、御家人たちと同等に扱うわけにはいかない。顔を露わにして「宿」の者と知れれば、後々差し障(さわ)りがあっては困る。それで面を掛けての行列ということになった。それでも「宿」の者たちは喜んだ。頼朝に感謝するとともに、一年に一度の晴れ舞台を大いに楽しんだのである。ところが、頼朝が亡くなった昨年から放生会の八月十五日の後に日をずらされ、場所も坂ノ下の御霊(ごりょう)神社に移されたのだ、と。

「お婆が怒ってな」

「そうじゃとも。頼朝公が亡くなられた途端の仕打ちじゃ。我らに何の咎(とが)がある!」

お婆は地団駄(じだんだ)を踏んだ。

喜三太が、お婆の肩を叩いて慰めながら言った。

「去年は言われるままに従ったが、どうにも腹の虫が収まらん。それで、お婆が鶴岡に捩(ね)じ込んだ」

「今年の行列には孕(はら)み女を出す。頼朝公の血を引くお子じゃ、と言うてやったわい」

「鶴岡は泡を食った。何しろお婆は『青墓の宿』で頼朝公の世話をしている。嘘だと決め付けることも出来ん。すったもんだの末、『女を神事の中心に据えることはならん。男を孕み女に仕立てるのならば』と、しぶしぶ許しを出した」

「誰が『はい、はい』と言いなりになろうもんか。面を被れば男か女か解りはせんわ」

「儂らにも矜持(きょうじ)はある。表立っての反抗は出来んが、溜飲は下げたい。そこでだ。お前にひと肌脱いで貰いたい。やってくれるな、黄蝶」

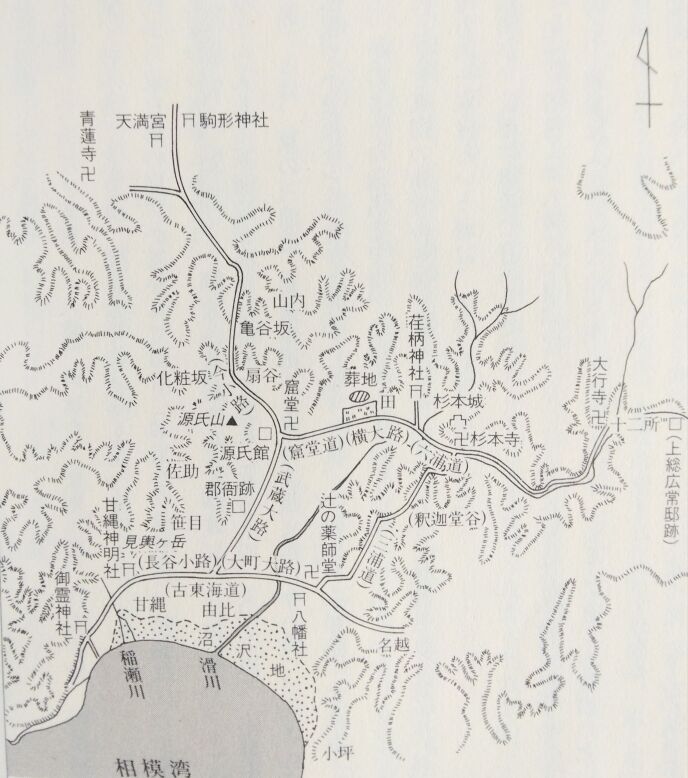

否(いな)も応(おう)も無い。黄蝶は喜三太に助けられたのだ。後で聞いた話だと、長谷寺の近くの山中で見つけたのだと言う。すると、鶴岡八幡宮の東から北へ弧を描くように十王岩、亀ヶ谷(やつ)坂切り通し、化粧(けわい)坂切り通し、宇賀福神社(銭洗弁天)を経て西の長谷寺まで歩き続けたことになる。長谷観音様のお導きだ、と黄蝶は思った。救われた自分と子の命を大切にしなければならない。身を隠すに「宿」は打ってつけの所だし、白拍子として生業(なりわい)も立つ。安達家に迷惑を掛けず、しかも近くから安達家を見守ることも出来るのだ。「宿」に溶け込むことが、自分のこれからの道だと思った。

「私でお役に立てるのなら」

「おお、そうか。やってくれるか。面掛行列まで三月余りあるが、準備が要る。それまで体に障(さわ)りが無いよう、休めておいてくれ」

「はい」

「さあて、力が入るのお。今年は『はらみっと』行列じゃあ!」

あまりの大声に、オトナシの体が一瞬硬直した。

「『くつち』じゃ! 喜三太!」

お婆の、これも大きな声にオトナシが白目を剥き掛ける。

「い、いかん」

喜三太がオトナシの体を抱き締め、背中を撫でた。

「よおし、よおし。いい子だ、よおし………」

赤児をあやすように、喜三太はオトナシの耳元に囁き掛ける。痙攣(けいれん)し掛けたオトナシの手足から、力が抜けてゆく。癲癇(てんかん)を起こしたオトナシを太い両腕で抱きかかえると、喜三太は小屋の方へ足を向けた。

「驚かせたな」

心配になって後を追う黄蝶に、喜三太は微笑んだ。

「もう大丈夫だ。しばらく休ませれば元に戻る」

一緒について来たお婆が、後ろから喜三太の尻を蹴り上げた。

「『ほど』ということを知らんか、お前は!」

「お婆には言われたくない言葉だの」

「ふん!」

お婆はにやりとして、喜三太の尻を再び蹴った。

「『はらみっと』というのは、何のことなのです?」

黄蝶が喜三太に訊いた。

「ああ。甲州ではな、孕み女のことをそう呼ぶのよ。面白い行列になりそうじゃ。アハハ」

また、お婆が尻を蹴る。

「声が太い、と言うに!」

「体に合うた声だ。これでも遠慮している」

「ほう、遠慮と? 聞いたか、黄蝶。遠慮は人に通じなければ遠慮にならん。そんなことも知らんと見える、この喜三太めは」

黄蝶はくすりと笑った。

「でも、お婆さま。大きな体で遠慮する殿方は可愛いと思いませんか?」

「ま、それはそうじゃが」

葉の抜けた口に笑みを浮かべ、お婆は少し眼を細める。

「遠慮というのは、二つあっての」

「二つですか?」

「そうじゃ。『せんならん遠慮』と『せんがいい遠慮』のな」

「『せんならん遠慮』というのは解る気がします。相手のことを考え、礼を失しないようにする遠慮のことでしょう?」

「無作法、無遠慮であってはならん。がじゃ、中には心にも無いことを有るように言う者もおる」

「そういうお人には、遠慮しないと大変です。人の気持ちの解らんやつだ、と後で陰口を叩かれますもの」

頷いたお婆は言葉を続けた。

「じゃがの、思いやりや好意から出た親切には素直に応じたがよい」

「遠慮すると、かえって相手の気持ちを無にしてしまう………。それが『せんがいい遠慮』ということなのですね」

「うむ。拒否や拒絶と受け取られても仕方が無い。断られた相手も次は親切をためらうじゃろ。そうなったら、後が続かん。いずれにしても、相手との呼吸を計って失礼に当たらぬようにする。それが遠慮というもんじゃ。そんなことも解らず、この阿呆めは………」

言いながら、お婆は喜三太の背を睨んだ。が、腰の曲がったお婆の眼の前にあるのは喜三太の背ではなく、尻だ。

「遠慮などと口にするものではないわ。のぉ、喜三太!」

四度目の足が、その喜三太の尻を蹴った。

喜三太はオトナシを片手で抱えたまま、もう片方の右手で蹴られた尻を撫でた。

「お婆には敵わん、敵わん。アハハ」

「お婆が居って、お前も何ぼうか有り難かろ」

「迷惑以外の何ものでもないんだがの」

「ぬかすわ!」

また、お婆の足が飛ぶ。

お婆は、喜三太を自分の息子か若い恋人のように思ってじゃれているのだ。そんなふうに黄蝶には思えた。

御霊神社は、本来は関東平家の鎌倉・梶原・村岡・長尾・大庭の五霊(ごりょう)を祀っていた。この五家を鎌倉党と言う。その中に、十六歳で源義家に従い奥州後三年の役(えき)に参戦した鎌倉権五郎(ごんごろう)景政という武士がいた。戦いの最中、景政は右目に矢を射込まれた。相手を射倒し陣に戻った時、親戚の三浦為次(ためつぐ)が刺さった矢を抜こうと景政の顔に足を掛けた。景政は大いに怒った。「武士の顔を土足で踏むとは何ごとだ」と、刀で突き殺そうとする。為次は平謝りに謝り、膝で押さえて矢を抜いたという。鎌倉武士の壮絶な気概を示す逸話だ。景政の死後、名を上げた「権五郎」を祭神とするようになり、神社の名も「五霊」と「五郎」の音を重ねて「御霊(ごりょう)」としたのである。

御霊神社の由来を黄蝶に語りながら、喜三太は身支度を整えた。喜三太は「福禄寿」の面を被っている。黄蝶は「おかめ」を、さらに上から頭巾(ずきん)を被った。

面は全部で十ある。達磨(だるま)のように口をへの字に結んだ「爺(じい)」、見開いた両眼に口の両脇から牙を覗かせる「鬼」、鷲鼻(わしばな)でこれも両の牙を剝く「異形(いぎょう)」、口髭を生やし長く垂れた鼻が顎(あご)まで届く「鼻高」、真っ赤な顔に牙を持つ「烏(からす)天狗」、細面で顎の先からひょろりと髭を伸ばした「翁(おきな)」、青灰色の顔に口先をひん曲げた「火吹男(ひょっとこ)」、頭の長い「福禄寿」、おでこが出て三角形の小さな鼻を天に向けた「おかめ」、のっぺりとした顔と頭上に宝冠を戴(いただ)く「女(取り上げ産婆)」。それぞれの面は顔の部分部分が強調され大作りだ。

奈良時代に盛んに上演された「伎楽(ぎがく)」という仮面劇の面がその原型で、後頭部まで覆(おお)う深い面である。さらにその上から頭巾を被るので、顔は全く見えない。お婆の言う通り、これでは男か女か判断は出来ない。

黄蝶は胸が躍り始めた。祭りそのものが人の心を解放させるためのものだ。頼朝が許した無礼講を精一杯楽しみたかった。

「出るぞぉ!」

喜三太の掛け声に、みなが「おおっ!」と応える。

御霊神社の境内では、すでに神楽が奉納されていた。社殿の前に二間(けん)四方のしめ縄を張り、中央にぐらぐらと煮立った湯釜を置いての湯立(ゆだて)神楽だ。囃子(はやし)、初能(はのう)、お祓い、御幣(ごへい)招きの後、神主と巫女が笹の葉を湯に浸し、自分の身や参詣人に振り掛けて浄(きよ)めるのである。それから、二人が舞いながら群衆に供え物を振り撒く大散供(だいさんく)、笹の舞、弓祓い、剣の舞、道化の所作(しょさ)が笑いを誘う毛止幾(もどき)と続く。面掛行列の始まる頃になると、境内はおろか参道も人の波に埋め尽くされていた。十五日の鶴岡放生会はいつも通りに行われたが、十六日の流鏑馬は大雨にたたられた。頼家は出席せず見物人も例年になく少なかった。八幡宮の流鏑馬を堪能出来なかった人々がそっくりそのまま、この日の御霊神社の祭礼に駆け付けたのだ。それに流鏑馬に参加した御家人たちやその家族、親類縁者たちも加わっていた。去年以上の大人数に、御霊神社の祭りは一層の盛り上がりを見せている。

笛や太鼓の囃子方を先頭に、高下駄を履き天狗の面を被った猿田彦、白い幟旗(のぼりばた)や槍を掲げた白装束の少年たち、二頭の獅子頭(ししがしら)が出る。続いて面掛けの面々が練り歩くと、見物人たちは物珍しさに爪先(つまさき)立ちで行列に見入った。「烏天狗」や「異形」がおどけて群衆の中に躍り込む。あちこちで歓声が上がり、人の波に渦が生まれた。面掛行列の最後尾に現れた「おかめ」が大きな腹を両手で抱え、愛嬌を振りまき歩く。「取り上げ産婆」が大きな団扇(うちわ)で扇(あお)ぎながら「おかめ」の後ろをついてゆく。初めて見る趣向に人々は手を打って喜び、笑い、喝采を揚げた。

暑い陽射しが降り注ぐ中、行列は御霊神社の参道を南に下る。行列を追って子供らが駆ける。行列は長谷小路に出ると東に折れ、由比ガ浜に沿って進んだ。しばらく行くと足を北に向け、二町(約二二〇メートル)ほど登る。ここの辻から左に曲がり、長谷寺を経て御霊神社に戻るのである。

黄蝶の胸は、進むにつれ高鳴り始めた。辻を右に折れれば甘縄神明宮、その足元には景盛の居る安達館がある。懐かしい想いが溢れて来た。ひょっとしたら面掛行列を見る人々の中に、安達の人たちが、そうして景盛の姿があるかも知れない………。

黄蝶の足の運びが自然と遅くなり、前を行く「福禄寿」との距離が空いた。

「大丈夫かえ?」

後ろから近づき、孕み女を介抱するような仕草をしながら「取り上げ産婆」が小声で訊いた。

ついつい見物人の中に愛しい人の姿を探していた黄蝶は、我に返った。いけない。行列を乱しては、みんなに迷惑が掛かる。自分ひとりのことを考えてはならないのだ、と自身に言い聞かせた。

「はい。済みませんでした」

「暑いからの。面を被っておるし、腹には幾えにも帯を巻いておる。なおさらじゃ」

臨月の孕み女に見せるため、黄蝶は腹の上に布を重ね帯で固定している。歩きづらさに加え、炎天に晒された地面からの熱が体力を奪っていた。だが、黄蝶は気丈に答えた。

「もう大丈夫です、本当に」

「いやいや。実際の身重には堪(こた)えるじゃろ。待ちや。『福禄寿』に言うて来る」

面を被っている人間の名は呼ばない。面を被った時点で、その人間は神の使いである「面の者」となるのだ。また、実際の名を呼ばないことは「宿」の者の正体を明かさない、ということでもある。「取り上げ産婆」に耳打ちされた「福禄寿」は、前を行く「火吹男」の肩を杖でトンと叩いた。

「歩をゆるめるぞ、『火吹男』。前に伝えろ」

「承知」

伝達は「火吹男」から「翁」に、「翁」から「烏天狗」に、「烏天狗」から「鼻高」「異形」「鬼」「爺」へと繋がり、行列の速度が落ちた。

辻を折れた。

安達の人々の顔は無かった。

黄蝶は、少し気落ちした。が、気を取り直し、「福禄寿」に遅れまいと前を向いた。

長谷寺へ続く沿道も見物人でごった返していた。強い陽射しに、人々の顔の汗が光る。行列の者は頭巾と面を被っているから、尋常の暑さではない。顔が蒸れ汗が後から後から噴き出して、滝のように流れた。頭の芯が痺れ、気を抜くと眩暈(めまい)がしそうだった。ぼおうっとし掛かる黄蝶の頭の中に、この道を丹後ノ局と一緒に歩いたことが思い出された。

あの時の、丹後ノ局の言葉が甦る。

(本当の強さはしなやかさなのですよ)

(己一人で生きているのではありません)

それは丹後ノ局が景盛に伝えたかった言葉だ。だが今やその言葉は、黄蝶が「宿」の人々と一緒に生きていくために必要な言葉に思えた。

「あっ!」

思わず、声が出た。

眼の端に、丹後ノ局の姿が映ったのだ。その隣には安達盛長が立っている。

(景盛様は………)

居た! 父母の少し後ろで、弟の大曽根時長と一緒に微笑んでいる。涙が溢れた。人垣を掻き分け、その胸に飛び込みたい!

黄蝶は、ぐっと唇を噛んだ。そうして、突き上げて来る胸の高まりを押し殺した。今はその時ではない。いつか、いつかきっと、そうなる時が来る。そう信じて、私は私の歩む道を歩いてゆく!

勇気が出た。ひと目姿を見たことで、力が沸いた。黄蝶はことさらに腹を突き出し、大仰(おおぎょう)に両手で腹を撫でた。

(あなたのお子です! ここにあなたのお子がいるのです!)

黄蝶の頬を伝う涙は、「おかめ」の仮面の下で汗と交わり、とめどなく滴り落ちた。

団扇で扇いでいた「取り上げ産婆」が、ひと際(きわ)おどけて団扇を振る。「おかめ」の動きに合わせるように横に前にと回り込み、懸命に扇ぐ。勢い余って団扇を取り落とした。見物人の一人が拾って「取り上げ産婆」に手渡すと、今度はその見物人を扇いだ。観衆がやんやと囃し立てる。囃し立てた観客をも、また扇ぐ。周囲の眼を一身に集めた「取り上げ産婆」は「おかめ」の元に戻り、再び「おかめ」の周りを舞うようにして団扇を扇ぎ立てた。誰もが「おかめ」と「取り上げ産婆」の珍妙な二人連れの所作に笑い声を上げ、拍手を送った。

やがて行列は見物人たちの喝采の渦の中、長谷寺の脇から御霊神社へと帰って行った。

その夜、昼間の疲れが出て黄蝶は早くから床に就いていた。男どもは神酒をいただき酔って騒いでいる。

外と内を遮(さえぎ)るために垂らした筵(むしろ)を上げて、粗末な小屋の中にお婆が入って来た。黄蝶の枕元にぺたんと坐ると、お婆は団扇で黄蝶の体を扇いだ。

気配に気付いた黄蝶が身を起こそうとする。

「寝ていや」

お婆の言葉に甘え、黄蝶は身を横たえた。

「男に会えたか」

気付いていたのだ。だからあの時、「取り上げ産婆」は派手におどけたり団扇を落としたりして、衆目を「おかめ」に集めさせたのだ。「おかめ」に少しでも男の眼が留まるよう、「おかめ」に少しでも長く男の姿が焼き付くよう………。

黄蝶は小さく頷いた。

「何ぼうか嬉しかったであろ」

黄蝶は、こくりと首を縦に動かした。

「何ぼうか辛かったであろ」

黄蝶の両眼に涙が溢れて来た。

「じゃが、よおう堪(こら)えた」

溢れた涙が糸を引いて、目尻から耳元に流れ落ちる。

「誰のお子じゃとは言われまい。胸張って名乗られんわけがあるのじゃろ。そういう女ごを何人も見て来た」

鼻水を啜り上げ、黄蝶はしゃくりあげた。

「それでもの、その子はそのお方のお子じゃし、お前の子に違いは無い」

「お婆さま………」

黄蝶は体を起こし、お婆に掻き付いた。後から後から涙が溢れ止まらなかった。

「苦しい気持ちは投げ捨てとうなる。嫌な思いは川に流して忘れとうなる。じゃがの、その苦しい思いも嫌な思いも、育つ子がいく倍もの喜びに変えてくれる」

黄蝶はこくこくと、お婆の小さな肩に頭を打ち付けた。

「そうしての、いつか男の前にお前の子を連れて出たらいい。いっぱしの器量を持つ男なら、立派に育てた子を見ればお前の苦労も瞬時に呑み込み包んでくれるじゃろ。時が満ちるまでの辛抱じゃ。の、黄蝶」

お婆の皺に刻まれた手が、優しく黄蝶の背を撫でた。

黄蝶はお婆の襟(えり)を両手で絞るように掴み、声を上げて泣いた。

「オトナシ」

お婆が入口を振り返って呼んだ。

遠慮がちに筵の陰に立っていたオトナシが、顔を覗かせる。

「こっちへ来や」

体を捩(よじ)りするりと滑るように入って来たオトナシが、お婆の側に坐った。

「黄蝶」

「はい」

「ワシはお前の子の育つのを見届けられんかも知れん」

「そんな………」

「いやいや。いくら元気そうな振りをしておっても、歳には勝てん」

黄蝶は顔を起こして、お婆を見た。皺に縁取られた両眼が、少し潤んでいる。

「喜三太はええ男じゃ。お前の面倒は見てくれよう。じゃがの、あれは気の利かんことが多い。解るじゃろう。それに引き換えオトナシは、歳は若いがよう気が付く。男というより、女ごに近いところがあるからの。世話は厭(いと)わず焼いてくれる。なあんも心配することは無い。安心して子を産み、育てるがええ」

黄蝶は両手を着き、深々と頭を下げた。言葉が出なかった。

オトナシがお婆の背を回り込み、黄蝶の肩に手を添え床に就かせた。

お婆が、また団扇を扇ぎ始める。小屋の中の熱い空気がそよぎ、黄蝶の体を柔らかく撫でる。涙で濡れた頬に、団扇の風がいささかの涼気を運んでくれた。

0

あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

せんせいとおばさん

悠生ゆう

恋愛

創作百合

樹梨は小学校の教師をしている。今年になりはじめてクラス担任を持つことになった。毎日張り詰めている中、クラスの児童の流里が怪我をした。母親に連絡をしたところ、引き取りに現れたのは流里の叔母のすみ枝だった。樹梨は、飄々としたすみ枝に惹かれていく。

※学校の先生のお仕事の実情は知りませんので、間違っている部分がっあたらすみません。

月弥総合病院

御月様(旧名 僕君☽☽︎)

キャラ文芸

月弥総合病院。極度の病院嫌いや完治が難しい疾患、診察、検査などの医療行為を拒否したり中々治療が進められない子を治療していく。

また、ここは凄腕の医師達が集まる病院。特にその中の計5人が圧倒的に遥か上回る実力を持ち、「白鳥」と呼ばれている。

(小児科のストーリー)医療に全然詳しく無いのでそれっぽく書いてます...!!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる