1 / 77

1.おばさんが缶詰になっちゃった

しおりを挟む

ある日、学校から帰って自分の部屋に入ろうとしたら、廊下を隔てた向かいの部屋のふすまがガラッと空いて、おばさんが顔を出した。

「よしぼう、ちょっとちょっと」

のぞいてみると誰かがいる。

「お客さん?」

おばさんにお客さんなんて珍しい。ぼくの知っている限り、おばさんにお客さんなんて来たことがないし、第一、おばさんに友達がいるなんて今まで聞いたことがない。

「あんた、あいつが見える?」

「えぇ?」

目の検査? にしては対象が大きい。

「見えるけど。で、それがなに?」

「そうか、そうか、あんたにも見えるのか。まあ、入ってお座り」

おばさんに促されるまま部屋に入ると、そいつがこちらを向いて愛想笑いをした。ぼくもペコリと頭を下げる。

「こいつ、なんだと思う~? 大きな声じゃ言えないけど、こいつお化け」

おばさんはひそひそ声でささやいた。

だからぼくもひそひそ声で訊ねた。

「なんでお化けが出てきたの?」

「それが、怪談小説を書こうと思ったら、こいつが出てきたんだよ。自分を主人公にしてくれって」

するとお化けが照れくさそうに言った。

「わたし、有名になりたいんですわ」

有名になりたいっていうのはわかるとして、それにしてもなんでおばさんのところに? おばさんは無名の作家……というよりまだアマチュアだ。フリーターでバイト生活しながら合間に小説を書いて、どこやらに応募してるみたいだけど、まだ当選したタメシがない。

「有名になりたいなら、もっと有名な作家のところに出たら?」ってぼくが言ったら、

「見える人じゃないと、こんなお願いできないんです」

なるほど。

「とにかく、とりあえず文書(もんじょ)にしてほしいんですわ。文書に記(しる)されてなければ歴史にも残らず、歴史に残されてなければ、いなかったことにされやす。九十九(つくも)の奴が公式のお化けに認定されているのに、あっしの方は記録にも残っていない。それであっしはいつも九十九にばかにされるんですわ。あっしは悔しくて悔しくて……」

そいつは泣き出してしまった。

「わかった、わかった、泣かない泣かない」とおばさんはそいつをなだめると、ノートと鉛筆を取り出した。

「じゃあ、あなたのこと、書きますんで、まず、お名前は?」

「オキビキといいます」

「聞かない名前ですね」

「ですから、有名になりたいんです」

「なるほど。で、どういったお化けなんですか?」

「小物を隠したり、出したりできます。例えば、こんなものを…」

オキビキは体の中からざらざらと様々な物品を取り出した。

「あ、私の携帯電話!落としたと思ってたやつ!」

「あ、これ、ぼくがなくしたと思っていた野球帽!」

「犯人はお前だったのか!」

おばさんとぼくはオキビキに迫った。オキビキはみるみる小さくなって後ずさりしながら一生懸命言い訳した。

「今、使ってないんだからいいじゃないですか」

「そういう問題じゃない!」

その野球帽が無くなったとき、ぼくは贔屓の球団とのつながりが薄くなったようで心淋しい思いをしたんだ。今は贔屓の球団が変わってその野球帽は確かに不要になったんだけどね。

おばさんの方も、携帯を失くした時はおろおろのしどうしで、青くなったり赤くなったりしながら「どうしよう、どうしよう」とばかり言っていた。結局、おばさんにとっての兄さん、つまりぼくのお父さんの「ドジ」「バカ」「マヌケ」「アホ」付きのアドヴァイスに従って携帯の会社に電話をかけたり、携帯ショップに出向いたりして携帯を買い直した。その苦労のおかげか、今では何度目かの買い替えで、最新のスマホかなんかを手に入れて使いこなしているようなんだけどね。

まあ、その場は「ネタ、差し上げますからかんべんして」とオキビキが言うので、おばさんは気を取り直し、オキビキがどのようにして暗躍してきたのか、話をじっくり聞くことでおさまった。

それから幾日かの月日がたった。

ぼくが2階に上がっていくと、おばさんがうれしそうに部屋から飛び出してきた。

「やった!やったよ!入選したよ!採用されたよ、あのオキビキの話!私の小説が少年雑誌に載るよ!」

その勢いで、ぼくとおばさんは抱き合ってしばらくダンスを踊った。と、なぜかそこにオキビキも加わった。気がつくと、おばさんの部屋は得体の知れない生き物(?)でいっぱいになっていた。

「次は、わしを書いてくださいな」

「いえ、次はあたいを書いてくださいな」

「いや、次はおいらを書いてくださいな」

やかましいこと、うるさいこと。

「はいはいはい、書きましょう。順番に。とりあえず、みなさん、履歴書を出してください」と、おばさん。なんだか就職試験の面接みたいになった。

それからというもの、おばさんの部屋にはひんぱんに怪しい生き物というかなんというのか、お化けたちが入れ替わり立ち代り訪れるようになった。

そして、おばさんの書いたものは少年雑誌に連載されるようになり、単行本にもなった。

おばさんは少年雑誌の世界のなかではちょっとした売れっ子になったのだ。

「ほーっ、ほっ、ほっ、ほっ」

おばさんは笑が止まらない。

「私はすごいコネクションを手に入れたわ。というか、ひょっとすると私には超能力があるのかもしれないわ。私が怪談小説を書こうと思ったらお化けたちが向こうからやってきたんだから。」

そこまではよかったんだ。

次が悪かった。

「まてよ、怪談小説を書こうと思ったら、お化けたちが向こうからやってきた。ということは、これが恋愛小説だったら、いい男がどんどんやってくるかもしれない。そしたら履歴書をだしてもらって、そのなかで一番年収の高い人と結婚! そうだ、恋愛小説を書こう!」

言い終わるか終わらないうち、おばさんの部屋にはどっとお化けが湧いて出た。

「次書いてもらう予定のわしはどうなるんじゃ?」三つ目の大入道が目をむいてすごんだ。

「いえ、あの、あなた様を書いた後に…」

おばさんはしどろもどろ。

「じゃ、次の次に書いてもらう予定のあたいはどうなるんですか?」

目鼻口の場所がぐるぐる変わる妖怪フクワライが目鼻口をめまぐるしく変えながらねじ込んだ。

「じゃ、次の次の次に書いてもらう予定のおいらは…」

まるで労働争議の団体交渉。次から次へと誰もが要求を突きつけ、あとはもう収拾がつかなくなった。

「タ・ス・ケ・テ」

おばさんはすがるような目でぼくを見たが、ぼくがどうにかできる問題じゃなかった。

「まあ、がんばってください」

ぼくはおばさんの部屋を出てふすまをピシャッと閉め、自分の部屋に戻った。

が、廊下を隔ててさえ、お化けたちの大騒ぎが聞こえてくる。

「なんでも人間の世界では作家が原稿を書かん時は缶詰にして書かせるそうじゃ」

「そりゃあいい。缶詰じゃ、缶詰じゃ、缶詰にして書かせよう」

それからは「かんづめ、かんづめ」のシュプレヒコール。騒がしいこと、やかましいことこのうえない。

が、「ひえーっ」という悲鳴を最後にピタッと静かになった。

ぼくは「どうなったんだろう?」としばらく考えていたが、「やっぱり見に行くべきか?」と思い、自分の部屋から出て、おばさんの部屋のふすまをおそるおそる開けた。

すると……

部屋にはだあれもおらず、畳の上には缶詰がひとつ、ころがっているばかりだった。

・・・・・・・・・・・・・・・

オキビキは 於紀備起乃吉備麻呂という名前をもっています。

「よしぼう、ちょっとちょっと」

のぞいてみると誰かがいる。

「お客さん?」

おばさんにお客さんなんて珍しい。ぼくの知っている限り、おばさんにお客さんなんて来たことがないし、第一、おばさんに友達がいるなんて今まで聞いたことがない。

「あんた、あいつが見える?」

「えぇ?」

目の検査? にしては対象が大きい。

「見えるけど。で、それがなに?」

「そうか、そうか、あんたにも見えるのか。まあ、入ってお座り」

おばさんに促されるまま部屋に入ると、そいつがこちらを向いて愛想笑いをした。ぼくもペコリと頭を下げる。

「こいつ、なんだと思う~? 大きな声じゃ言えないけど、こいつお化け」

おばさんはひそひそ声でささやいた。

だからぼくもひそひそ声で訊ねた。

「なんでお化けが出てきたの?」

「それが、怪談小説を書こうと思ったら、こいつが出てきたんだよ。自分を主人公にしてくれって」

するとお化けが照れくさそうに言った。

「わたし、有名になりたいんですわ」

有名になりたいっていうのはわかるとして、それにしてもなんでおばさんのところに? おばさんは無名の作家……というよりまだアマチュアだ。フリーターでバイト生活しながら合間に小説を書いて、どこやらに応募してるみたいだけど、まだ当選したタメシがない。

「有名になりたいなら、もっと有名な作家のところに出たら?」ってぼくが言ったら、

「見える人じゃないと、こんなお願いできないんです」

なるほど。

「とにかく、とりあえず文書(もんじょ)にしてほしいんですわ。文書に記(しる)されてなければ歴史にも残らず、歴史に残されてなければ、いなかったことにされやす。九十九(つくも)の奴が公式のお化けに認定されているのに、あっしの方は記録にも残っていない。それであっしはいつも九十九にばかにされるんですわ。あっしは悔しくて悔しくて……」

そいつは泣き出してしまった。

「わかった、わかった、泣かない泣かない」とおばさんはそいつをなだめると、ノートと鉛筆を取り出した。

「じゃあ、あなたのこと、書きますんで、まず、お名前は?」

「オキビキといいます」

「聞かない名前ですね」

「ですから、有名になりたいんです」

「なるほど。で、どういったお化けなんですか?」

「小物を隠したり、出したりできます。例えば、こんなものを…」

オキビキは体の中からざらざらと様々な物品を取り出した。

「あ、私の携帯電話!落としたと思ってたやつ!」

「あ、これ、ぼくがなくしたと思っていた野球帽!」

「犯人はお前だったのか!」

おばさんとぼくはオキビキに迫った。オキビキはみるみる小さくなって後ずさりしながら一生懸命言い訳した。

「今、使ってないんだからいいじゃないですか」

「そういう問題じゃない!」

その野球帽が無くなったとき、ぼくは贔屓の球団とのつながりが薄くなったようで心淋しい思いをしたんだ。今は贔屓の球団が変わってその野球帽は確かに不要になったんだけどね。

おばさんの方も、携帯を失くした時はおろおろのしどうしで、青くなったり赤くなったりしながら「どうしよう、どうしよう」とばかり言っていた。結局、おばさんにとっての兄さん、つまりぼくのお父さんの「ドジ」「バカ」「マヌケ」「アホ」付きのアドヴァイスに従って携帯の会社に電話をかけたり、携帯ショップに出向いたりして携帯を買い直した。その苦労のおかげか、今では何度目かの買い替えで、最新のスマホかなんかを手に入れて使いこなしているようなんだけどね。

まあ、その場は「ネタ、差し上げますからかんべんして」とオキビキが言うので、おばさんは気を取り直し、オキビキがどのようにして暗躍してきたのか、話をじっくり聞くことでおさまった。

それから幾日かの月日がたった。

ぼくが2階に上がっていくと、おばさんがうれしそうに部屋から飛び出してきた。

「やった!やったよ!入選したよ!採用されたよ、あのオキビキの話!私の小説が少年雑誌に載るよ!」

その勢いで、ぼくとおばさんは抱き合ってしばらくダンスを踊った。と、なぜかそこにオキビキも加わった。気がつくと、おばさんの部屋は得体の知れない生き物(?)でいっぱいになっていた。

「次は、わしを書いてくださいな」

「いえ、次はあたいを書いてくださいな」

「いや、次はおいらを書いてくださいな」

やかましいこと、うるさいこと。

「はいはいはい、書きましょう。順番に。とりあえず、みなさん、履歴書を出してください」と、おばさん。なんだか就職試験の面接みたいになった。

それからというもの、おばさんの部屋にはひんぱんに怪しい生き物というかなんというのか、お化けたちが入れ替わり立ち代り訪れるようになった。

そして、おばさんの書いたものは少年雑誌に連載されるようになり、単行本にもなった。

おばさんは少年雑誌の世界のなかではちょっとした売れっ子になったのだ。

「ほーっ、ほっ、ほっ、ほっ」

おばさんは笑が止まらない。

「私はすごいコネクションを手に入れたわ。というか、ひょっとすると私には超能力があるのかもしれないわ。私が怪談小説を書こうと思ったらお化けたちが向こうからやってきたんだから。」

そこまではよかったんだ。

次が悪かった。

「まてよ、怪談小説を書こうと思ったら、お化けたちが向こうからやってきた。ということは、これが恋愛小説だったら、いい男がどんどんやってくるかもしれない。そしたら履歴書をだしてもらって、そのなかで一番年収の高い人と結婚! そうだ、恋愛小説を書こう!」

言い終わるか終わらないうち、おばさんの部屋にはどっとお化けが湧いて出た。

「次書いてもらう予定のわしはどうなるんじゃ?」三つ目の大入道が目をむいてすごんだ。

「いえ、あの、あなた様を書いた後に…」

おばさんはしどろもどろ。

「じゃ、次の次に書いてもらう予定のあたいはどうなるんですか?」

目鼻口の場所がぐるぐる変わる妖怪フクワライが目鼻口をめまぐるしく変えながらねじ込んだ。

「じゃ、次の次の次に書いてもらう予定のおいらは…」

まるで労働争議の団体交渉。次から次へと誰もが要求を突きつけ、あとはもう収拾がつかなくなった。

「タ・ス・ケ・テ」

おばさんはすがるような目でぼくを見たが、ぼくがどうにかできる問題じゃなかった。

「まあ、がんばってください」

ぼくはおばさんの部屋を出てふすまをピシャッと閉め、自分の部屋に戻った。

が、廊下を隔ててさえ、お化けたちの大騒ぎが聞こえてくる。

「なんでも人間の世界では作家が原稿を書かん時は缶詰にして書かせるそうじゃ」

「そりゃあいい。缶詰じゃ、缶詰じゃ、缶詰にして書かせよう」

それからは「かんづめ、かんづめ」のシュプレヒコール。騒がしいこと、やかましいことこのうえない。

が、「ひえーっ」という悲鳴を最後にピタッと静かになった。

ぼくは「どうなったんだろう?」としばらく考えていたが、「やっぱり見に行くべきか?」と思い、自分の部屋から出て、おばさんの部屋のふすまをおそるおそる開けた。

すると……

部屋にはだあれもおらず、畳の上には缶詰がひとつ、ころがっているばかりだった。

・・・・・・・・・・・・・・・

オキビキは 於紀備起乃吉備麻呂という名前をもっています。

0

あなたにおすすめの小説

笑いの授業

ひろみ透夏

児童書・童話

大好きだった先先が別人のように変わってしまった。

文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。

それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。

伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。

追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

9日間

柏木みのり

児童書・童話

サマーキャンプから友達の健太と一緒に隣の世界に迷い込んだ竜(リョウ)は文武両道の11歳。魔法との出会い。人々との出会い。初めて経験する様々な気持ち。そして究極の選択——夢か友情か。

(also @ なろう)

【完結】カラフルな妖精たち

ひなこ

児童書・童話

星野愛虹(ほしの・あにー)は小学五年女子。絵を描くのが大好き。ある日、絵を描いていると色の妖精・彩(サイ)の一人、レッドに出会う。レッドはガスの火を変化させて見せる。サイは自分の色と同じ物質をあやつり、人の心にまで影響できる力を持つ。さらにそのサイを自由に使えるのが、愛虹たち”色使い”だ。

最近、学校では水曜日だけ現れるという「赤の魔女」が恐れられていた。が、実はサイの仲間で凶悪な「ノワール」が関わっていた。ノワールは、人間の心の隙間に入り込むことを狙っている。彼を封印するには、必要な色のサイたちをうまく集めなくてはいけない。愛虹の所有するサイは、目下、赤と白。それでは足りず、さらに光のカギもないといけない。一体どこにあるの?仲間を探し、サイを探し。

これは愛虹と仲間たちが、たくさんの色をめぐって奮闘する冒険物語。児童向け、コミカルタッチの色彩ファンタジーです。

荒川ハツコイ物語~宇宙から来た少女と過ごした小学生最後の夏休み~

釈 余白(しやく)

児童書・童話

今より少し前の時代には、子供らが荒川土手に集まって遊ぶのは当たり前だったらしい。野球をしたり凧揚げをしたり釣りをしたり、時には決闘したり下級生の自転車練習に付き合ったりと様々だ。

そんな話を親から聞かされながら育ったせいなのか、僕らの遊び場はもっぱら荒川土手だった。もちろん小学生最後となる六年生の夏休みもいつもと変わらず、いつものように幼馴染で集まってありきたりの遊びに精を出す毎日である。

そして今日は鯉釣りの予定だ。今まで一度も釣り上げたことのない鯉を小学生のうちに釣り上げるのが僕、田口暦(たぐち こよみ)の目標だった。

今日こそはと強い意気込みで釣りを始めた僕だったが、初めての鯉と出会う前に自分を宇宙人だと言う女子、ミクに出会い一目で恋に落ちてしまった。だが夏休みが終わるころには自分の星へ帰ってしまうと言う。

かくして小学生最後の夏休みは、彼女が帰る前に何でもいいから忘れられないくらいの思い出を作り、特別なものにするという目的が最優先となったのだった。

はたして初めての鯉と初めての恋の両方を成就させることができるのだろうか。

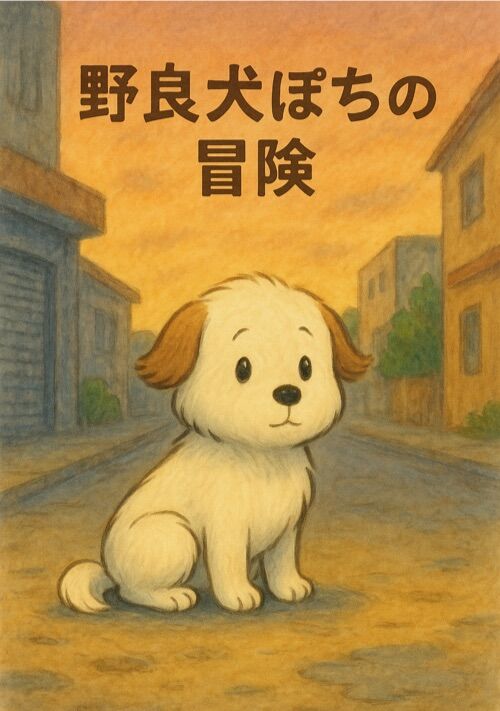

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

生まれたばかりですが、早速赤ちゃんセラピー?始めます!

mabu

児童書・童話

超ラッキーな環境での転生と思っていたのにママさんの体調が危ないんじゃぁないの?

ママさんが大好きそうなパパさんを闇落ちさせない様に赤ちゃんセラピーで頑張ります。

力を使って魔力を増やして大きくなったらチートになる!

ちょっと赤ちゃん系に挑戦してみたくてチャレンジしてみました。

読みにくいかもしれませんが宜しくお願いします。

誤字や意味がわからない時は皆様の感性で受け捉えてもらえると助かります。

流れでどうなるかは未定なので一応R15にしております。

現在投稿中の作品と共に地道にマイペースで進めていきますので宜しくお願いします🙇

此方でも感想やご指摘等への返答は致しませんので宜しくお願いします。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。

猫菜こん

児童書・童話

小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。

中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!

そう意気込んでいたのに……。

「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」

私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。

巻き込まれ体質の不憫な中学生

ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主

咲城和凜(さきしろかりん)

×

圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良

和凜以外に容赦がない

天狼絆那(てんろうきずな)

些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。

彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?

「おい、俺の和凜に何しやがる。」

「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」

「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」

王道で溺愛、甘すぎる恋物語。

最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる