あなたにおすすめの小説

まぼろしのミッドナイトスクール

木野もくば

児童書・童話

深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。

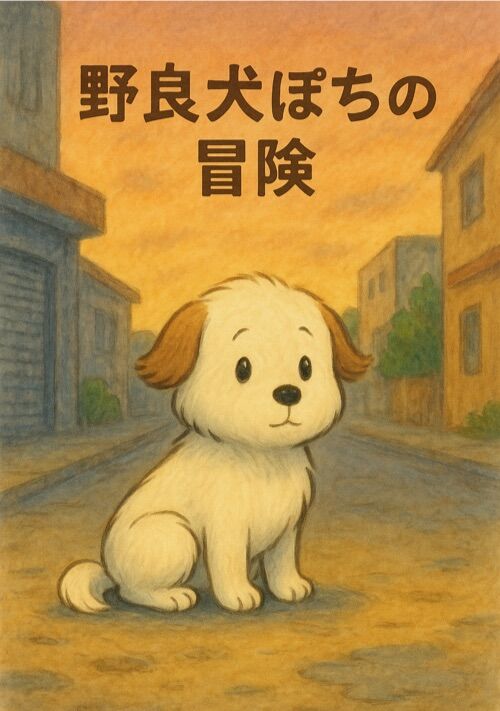

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

【完結】森の中の白雪姫

佐倉穂波

児童書・童話

城で暮らす美しいブランシュ姫。

ある日、ブランシュは、王妃さまが魔法の鏡に話しかけている姿を目にしました。

「この国で一番美しく可愛いのは誰?」

『この国で一番美しく可愛いのは、ブランシュ姫です』

身の危険を感じて森へと逃げたブランシュは、不思議な小人たちや狩人ライと出会い、楽しい日々を送ります。

パンティージャムジャムおじさん

KOU/Vami

児童書・童話

夜の街に、歌いながら歩く奇妙なおじさんが現れる。

口癖は「パラダイス~☆♪♡」――名乗る名は「パンティージャムジャムおじさん」。

子供たちは笑いながら彼の後についていき、歌を真似し、踊り、列は少しずつ長くなる。

そして翌朝、街は初めて気づく。昨夜の歌が、ただの遊びではなかったことに。

ローズお姉さまのドレス

有沢真尋

児童書・童話

*「第3回きずな児童書大賞」エントリー中です*

最近のルイーゼは少しおかしい。

いつも丈の合わない、ローズお姉さまのドレスを着ている。

話し方もお姉さまそっくり。

わたしと同じ年なのに、ずいぶん年上のように振舞う。

表紙はかんたん表紙メーカーさまで作成

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる