韓国文学ブーム引っ張る「女性作家たち」の凄み

2022.02.24

東洋経済オンライン

書店には、韓国のフェミニズム書籍に加えて、ベル・フックスやレベッカ・ソルニット、ロクサーヌ・ゲイ、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェなど、海外のフェミニズム関連の著作が数多く並び、また、前述の『私たちにはことばが必要だ』の版元でもあるボムアラムやイフブックス、ヨルダブックスなどのフェミニズム出版社や、femmのようなフェミニズムブックカフェもある。

一方で、こうしたフェミニズムの波に反発や瞋恚(しんい)を覚える男性も少なくなく、両性間の対立、分断はいよいよ深刻化している。

さて、ここで話題を文学に戻そう。韓国のフェミニズム文学はもちろん今に誕生したわけではない。フェミニズム文学とあえて範疇化するかどうかは措くとしても、女性作家は昔から大勢いた。

文学史を繙(ひもと)くと、韓国フェミニズム文学の濫觴(らんしょう)は、1920年代前後の「新女性」と呼ばれた書き手たちの作品とされる。キム・ミョンスン、キム・イリョプ、ナ・ヘソクといった作家たちが女性解放や自由恋愛などを描写した。キム・イリョプは僧侶、ナ・ヘソクは画家でもあった。

その後、国連が1975年を「国際婦人年」としたことと同期するような形で、韓国でも女性学への人々の関心が醸成され、1977年には梨花女子大学に女性学講座が開設される。1980年代以降は、フェミニズム小説三部作を書いたパク・ワンソ、さらには、ヤン・グィジャ、コン・ジヨン、シン・ギョンスクなどといった女性作家が注目を浴びるようになり、なかんずく、コン・ジヨンの『サイの角のようにひとりで行け』はフェミニズム小説としてよく知られている。

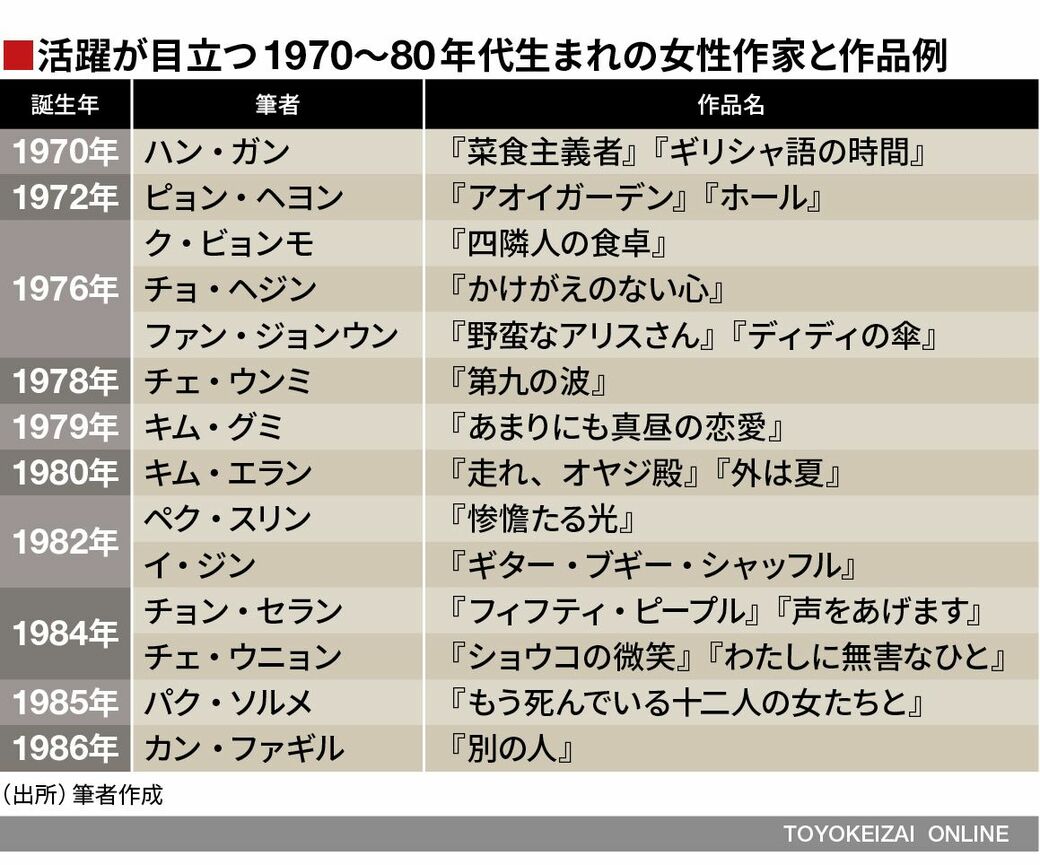

そして、現在は、1970年代~1980年代生まれの女性作家の活躍が際立つ時代である。日本語訳が刊行されている70、80年代生まれの女性作家の一部を挙げると、次の通りである。

福岡の出版社書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)は「韓国女性文学シリーズ」という女性作家に特化した叢書を設け、キム・インスクの『アンニョン、エレナ』を嚆矢(こうし)として、2022年2月現在、10冊もの作品の日本語訳を開版している。上に挙げたいくつかの作品もこのシリーズに含まれ、来月にはペク・スリンの『夏のヴィラ』の日本語訳が刊行される。

『82年生まれ、キム・ジヨン』以降のフェミニズム文学としては、『ヒョンナムオッパへ:韓国フェミニズム小説集』(チョ・ナムジュ他著)や『彼女の名前は』(チョ・ナムジュ著)などがよく言及される。前者は7名の女性作家による短編のアンソロジーであり、訳者解説によれば、「フェミニズム」というテーマで編まれたアンソロジーはこれが初めてだという。後者は9歳から69歳までの60余名の女性たちに聞いた話をベースにした、28編の物語である。

実在したアダルトサイト「ソラネット」とそれに立ち向かった女性たちを描いたドキュメンタリー小説『ハヨンガ:ハーイ、おこづかいデートしない?』(チョン・ミギョン著)にも触れておきたい。フェミニズム運動とデジタル性暴力を考えるためには欠かせないテクストであり、この小説に出てくる「メドゥーサ」とはメガリアのことである。

女性作家の作品だからといってそれがフェミニズム文学とは限らないことは言を俟たず、またどこからどこまでがフェミニズム文学なのか、その境界はおぼろげだが、女性作家が物した作品には、女性が感じる社会への違和感や生きづらさの「声」を、おのおの程度の差はあれ、反映させているものが多いのは事実だろう。

旧日本軍の慰安婦問題を取り上げた『ひとり』(キム・スム著)や、済州島の海女の声を代理表象した詩集『海女たち:愛を抱かずしてどうして海に入られようか』(ホ・ヨンソン著)なども、女性の生に思考を傾ける上で極めて重要な述作である。