東大王が語る「美しすぎるノート」を作る納得理由

2022.03.16

東洋経済オンライン

この方法は、定期試験前のお得感が大きいです。授業中ボンヤリしていてノートも雑だと、試験直前になって初めて一から勉強することになり、かえって大変です。しかし、授業内である程度理解しておくと、試験勉強は軽い復習で済みます。

板書を写しながら先生の話も聞き、思いついたことも書き、さらにきれいにまとめるなんて「無理!」という声も聞こえてきそうですね。確かに、これが習慣となるまでは、大変だと思います。

しかし、たとえば学年の始まりや、新学期最初の授業では、前学期の復習などの軽い導入から入ることが多いですね。すでに習った内容だからこそ、ノートを工夫する余裕があるはずです。

このタイミングに、お伝えしたノートの取り方を試してみて体を慣らすと、「意外と実践できるかも」と実感できると思います。

ノート術「ペンの色は役割で分けて使う」

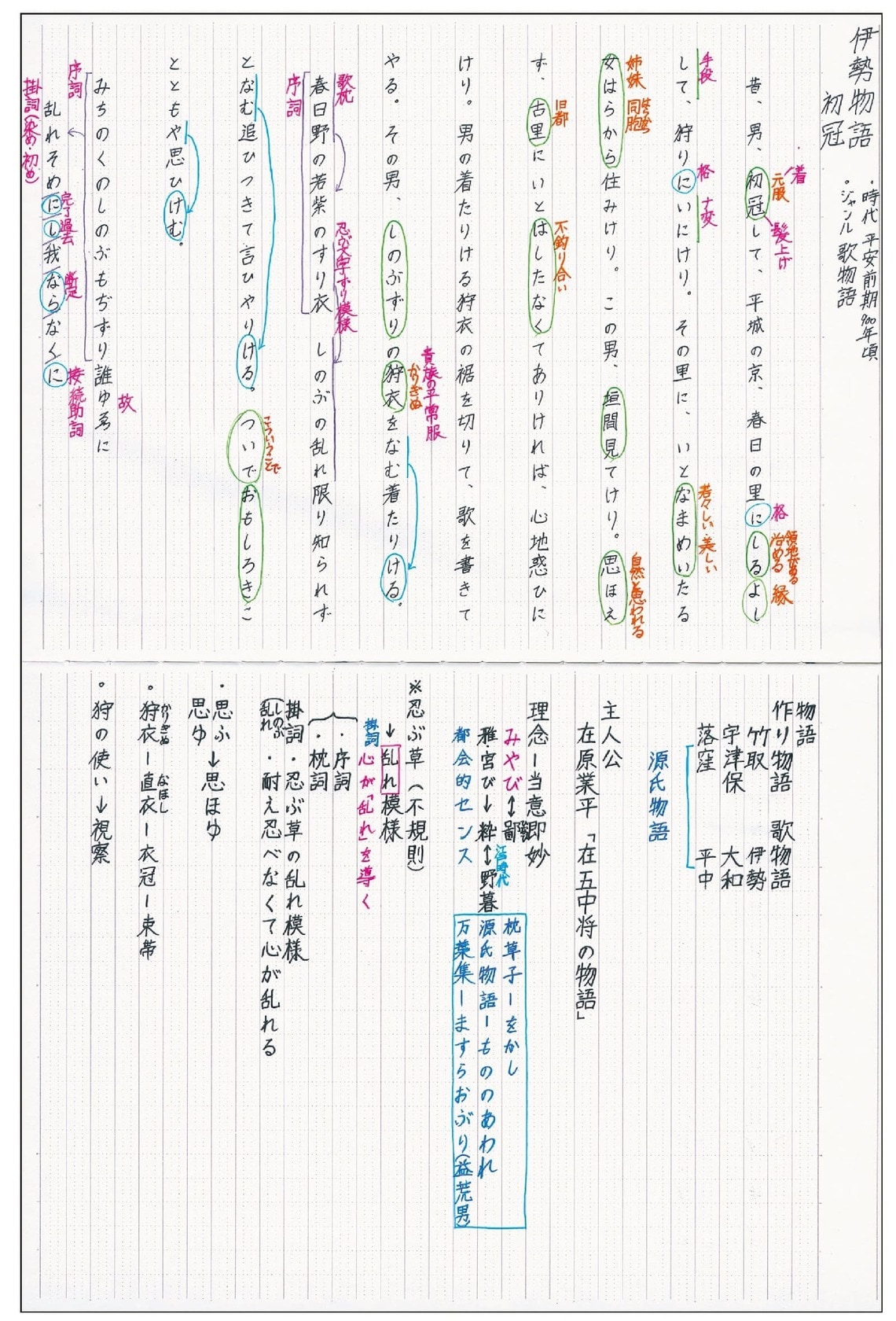

ここからは実際に、私の「ノート術」のテクニックを紹介していきます。まずは、古文のノートを見てみましょう。

カラフルな古文のノート。色ごとに役割を分けるのがポイント

第一印象はきっと「すごくカラフル」ではないでしょうか? これらの色には、ひとつひとつに役割があります。

・ 黒→授業で習うテキストの文を書き写す&先生の板書を書く

・ オレンジ→単語の意味を書く(赤でもOK)

・ ピンク→品詞や活用形、和歌の表現や法則の名称などを書く

・ 緑→大事な単語を囲んで目立たせる

・ 水色→助動詞や助詞、文法法則を目立たせる

・ 紫→和歌の表現や決まり事を書く

色の役割を、もう少し整理してみましょう。

・黒→教科書と板書の書き写し

・オレンジ・(赤)・ピンク→覚えたい事柄(赤シートで消える色)

・緑・水色・紫→重要事項を引き出す手がかり(赤シートで消えない色)

こうすると、上記のたった3つの法則で色分けしているとわかるでしょう。私はどの科目でもこの3つの法則を意識していました。ここで大事なのは、ペンの役割は、変更してはいけないということです。単語の囲みをピンクにしたり、単語の意味を緑で書いたりするのはNGです。なぜならこれらの役割は、赤シートを乗せたとき、文字が消えるか消えないかで分けてあるからです。

オレンジやピンクは、赤シートを乗せると見えなくなりますね。逆に、緑や紫は消えません。緑で囲んだ単語、紫で目立たせた言い回しのそばに、消える色でアンサーを書いておく、という仕掛けなのです。ノートは「手づくり参考書」であるだけでなく、「手づくり問題集」としても機能するのです。

テキストの全文写しは、分量にもよりますが30分程度あれば書けます。私は、授業の前夜か直前の休み時間に書いていました。上から書き込む情報が多く、手が汚れたり、文字が薄くなったりしないように、シャープペンシルではなく黒ボールペンを使用。

授業中の板書は、シャープペンシルでOK です(写真では見やすいように黒ボールペンで書いています)。また、先生の説明を聞きながら、書き写したテキストの上にポイントを色つきのペンで書き込みます。

ここまで細かく色分けしているのは古文だけですが、暗記すべきポイントは、赤シートで見えなくなる色(オレンジ・赤・ピンク)で、その手がかりを消えない色(緑、水色、紫)で書くという点は、教科・科目を問わず共通しています。

<まとめ>

・ノートの「きれいさ」は自分の「見やすさ」で決める。

・見直しの際にわかれば、どんな書き方でもOK。

・授業の時間を「濃く過ごす」と試験前の勉強が楽。

・新学期最初の授業などでノートを集中して取る練習をする。

・重要ポイントは囲みや傍線で目立たせる。

・重要ポイントの近くに「赤シートで消える色」でアンサーを書いておく。

・ノートの「きれいさ」は自分の「見やすさ」で決める。

・見直しの際にわかれば、どんな書き方でもOK。

・授業の時間を「濃く過ごす」と試験前の勉強が楽。

・新学期最初の授業などでノートを集中して取る練習をする。

・重要ポイントは囲みや傍線で目立たせる。

・重要ポイントの近くに「赤シートで消える色」でアンサーを書いておく。