怪しいカルトや陰謀論に取込まれる人「納得の訳」

2024.05.17

東洋経済オンライン

「善良」「素直」がアダになる人間の構造的バグ(写真:mits/PIXTA)

人の記憶ほどいいかげんなものはない。私たちの誰もが他人の発言や外界に影響を受けて、勝手に記憶を加工しているものだ。事実ではないことを真実だと思い込む、起こってもいないことを「起こった」というのは、日常茶飯事だ。

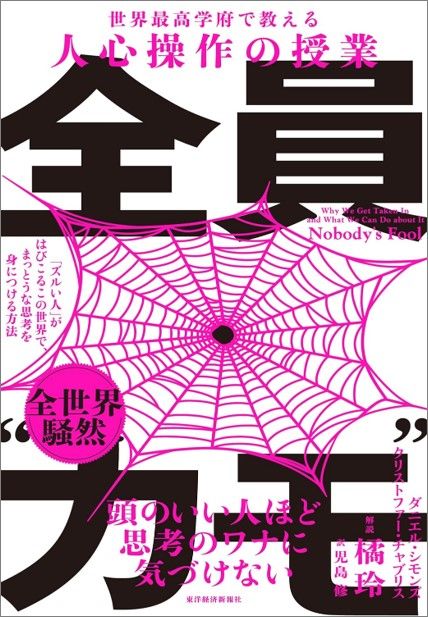

一方で、思い込みが疑似科学や陰謀論に結びつくと、やっかいなことになる。詐欺師やカルト宗教の教祖などは、思い込みを利用して相手を取り込もうとするからだ。心理学者のダニエル・シモンズ、クリストファー・チャブリス両氏は、ベストセラー『全員“カモ”』で思い込みが持つ危険性を指摘し、まわりを搾取する人の餌食にならないように警告している。

記憶ほど不正確であいまいなものはない

多くの人は、記憶というのは、動画の録画やパソコンのハードドライブのように、重要だと考える出来事を完璧に写し取って保管していると思っている。そうした出来事が鮮明によみがえったり、すぐに思い出せたりすると、自分の記憶は確かだと思う。

実際には、150年前の科学研究によって、記憶はよみがえるだけでなく、再構成されることが明らかになっている。人は、記憶を引き出しているときに、出所の異なる情報を組み合わせて過去の出来事を再構築していることがあるのだ。

一見、つじつまの合った1つの記憶のように思えても、別の時や場所で起きた、似て非なる体験の記憶が交ざっているということもある。

私たちの記憶は、人から聞いた話の細部を取り入れることすらできる。記憶の細部は「起こってほしいこと」や「起こるのではないかと思うこと」で埋められていくことが多い。

さらに、人の記憶というものは、他人の発言や外界の影響を受けやすく、自分の中だけで完結することはめったにない。私たちが自分の経験を友人や家族に話すとき、記憶は思い出すたびに変化するため、そうした会話が原因で記憶のゆがみが共有されることがある。

詐欺や犯罪の片棒を担がされる危険性

最近では、インターネットやソーシャルメディアの発達によって、自分と同じ考えを持つ人を見つけやすくなり、こうしたゆがみが助長されている。たとえば、ピーナッツバターの名前を間違って覚えていることなどは、たいした問題がないように思われる。だが、疑似科学や陰謀論のために広く支持されている真実の科学的説明を否定するとなると、話は別だ。

地理上の一部の地域がまるまる存在しないとか、歴史が数世紀にわたって捏造されているなどと信じる人がいれば、重大な問題である。そして、権力者が征服や大量虐殺を正当化するために異なる解釈の歴史を推し進めようとすれば、それは生死にかかわる問題になる。

私たちが抱いている過去についての共通の認識は、共通の想定や考えにもとづいている。想定は、思考や推論の重要な要素である。

人は、つねに何かを想定しているが、それが危険なものになることがある。何かを想定していることに無自覚だったり、想定を裏づけるはずの証拠がいつのまにか不十分になっていたり(または、そもそも最初から裏づけになっていないことに気づいていない)、想定がある一線を越えて引くに引けなくなったときなどだ。想定に固執するあまり、疑うことさえ思いつかなくなるのだ。

思い入れがあまりに強くなると、疑問を抱く必要を感じなくなり、その問題についてこれ以上学ぼうとせず、自分の見解と相反する新たな証拠を示されても、軽視するか、見て見ぬふりをするようになる場合がある。