11 / 29

まよいの森で大ピンチ

しおりを挟む

「おじゃまします!」

お店の扉を勢いよく開けるとホコリが舞い上がった。カウンター席にいたルシウスさんがビクッと体を震わせる。

「きみは、エマちゃんだったね。いらっしゃい」

口の端によだれがついている。寝ていたのかしら。お客さんあまりいないのね。

「こんにちは。アレンいますか?」

つま先立ちして身を乗り出すと、ルシウスさんは青い目をぱちぱちと瞬かせた。

「アレン、あぁ、うん、いるよ。えーと、エマちゃんとはどういうご関係?」

「友だちです!」

「ともだち……あぁそうなんだ」

なにをそんなにびっくりしているのかしら。友だちが遊びに来たっていいじゃない。

「アレンなら奥の書庫にいるよ。でもかくれんぼしているんだ、見つけられるかな」

「ありがとうございます、だいじょうぶです!」

昨日みたいな隙間からじゃなく、ちゃんと奥への扉を開けてもらって中に入った。うーん、たくさんの本の匂い。よく見ると二階にもスペースがある。

一階をだーっと走ってアレンがいないことを確認したわたしは、二階へとつづくハシゴをよじのぼった。

斜めの窓から差し込む光の下に隠れるようにしてアレンが本を読んでいる。相変わらずお腹が痛いみたいに体を丸めて。

「ア・レ・ン」

声をかけて横に座った。

すぐにはこっちを向かないと思ったので、近くにあった本を引っ張り出す。昨日みたいにいきなり飲み込まれたら大変なので、ためしに一、二ページめくって異変がないことを確認してみた。だめね、文字が消えてしまうわ。

「……なんだよ」

やっとアレンが顔を向けてきた。待ってました。

「アレン、今日はありがとう」

「なにが」

ぱら、とページをめくりながらも意識がわたしに向いているのがわかる。

「さっき助けてくれたでしょう」

「さぁ、知らないな……。噴水の故障じゃないのか」

ふふ、素直じゃないんだから。

エドガーたちびしょ濡れになって大変な騒ぎだったのよ。

ただし、わたしだけは一滴も濡れなかった。だからアレンの魔法だと確信したの。どういう理由かわからないけれどアレンの魔法はわたしには効かないみたいだから。

「でもどうしてエドガーにいじめられていたことがわかったの?」

「おしえない」

「あ、わかった。『のぞき見する魔法』を使ったんでしょう?」

「はぁ!? だれがエマなんかのぞき見するんだよ」

ぱたん、と乱暴に本を閉じたアレンだったけれど、怒っているわけではないみたい。

「エマの教室には金魚の水槽があるだろう。ちょっと集中すれば水ごしに見たいものが見えるんだよ。これがギフトなんだろうな」

「へぇー。じゃあ水があればなんでも見聞きできるのね、すごーい」

空を飛んだり動植物の声を聴いたりするギフトはよく聞くけれど、水は初めて。アレンには驚かされることばっかり。

「べつに……、いいことばかりじゃねぇよ。下手したらトイレとか、洗面所とか、まちがえて人の体の中で血になっていることもあるんだから」

「それは大変ね」

「ちなみにろうそくに火つけたのもおれだから」

「えっ」

「これで昨日の借りは返したからな」

立ち上がったアレンはどことなくすっきりした顔で一階へと降りていく。わたしが追いついたところで一冊の本を取り出し、机の上に置いた。真っ黒な装丁の分厚い本で、表には糸くずみたいな文字と白と黒の竜が描かれている。

「これが昨日の本? タイトル……読めないわ。ミミズみたいな文字」

「古い言葉で『二匹の竜の物語』って書いてあるんだよ」

「読めるのね。すごーい」

すごい、って褒めるたびにアレンの頬がちょっと赤くなる。照れてるのね。

「レイクウッド王国には二匹の竜の話が伝わっているんだ。昔、大きな戦争があって、たくさんの人々が逃げてきた。深い森の中にある湖のほとりまで来たところで敵に追いつかれそうになったけど、白と黒の竜があらわれて助けてくれたらしい。人々は竜に感謝して国をおこし、レイクウッド王国と名づけて二匹の竜を王家の紋章にした。この竜の眼がエメラルド色だったから、いまでもこの眼をもつ人間は魔力が強いとされているんだよ」

「へぇー。全然知らなかったわ」

カナリア島とレイクウッド王国はかなり離れているから、あまり関わりがないのよね。

「勉強はこのくらいにして、いくんだろ」

アレンが本の上に右腕をかかげた。そこにピンク色のリングがはまっている。

「うん、もちろんよ」

わたしも同じようにして腕をかかげる。

ところで気づいた? アレン、わたしのことを『エマ』って呼んでいるのよ。昨日までは『おまえ』としか呼ばなかったアレンが。これは大いなる進展だわ。テストで百点もらっていいくらいの。

ふたつのリングが光るのと同時に本自体も光りかがやき、辺り一面がまっしろに染まっていく――。

※

ふわ、と地面に降り立った。今回はちゃんと土のあるところだわ。

『ばふ、おかえりわわんっ』

頭上からスピンが降ってくる。受け止めなくちゃ、と手を広げて走り回っていたらコツン、となにかにつまずいた。あっ、と思ったときには体が投げ出されている。

「『クッションの魔法』」

ぼふん、とやわらかいクッションに受け止められたお陰でケガはしなかった。そのかわり、ごん、と音がしてスピンが地面に直撃する。

あわてて抱き起すと涙目になっていたので頭をさすってあげる。

「スピン、だいじょうぶ!?」

『ばふ、スピンもクッションで受け止めてほしかったわわん……』

「悪いな。おれの魔力も無尽蔵じゃないんだよ、イヌ」

くるりと背中を向けてしまったアレンだけど、ちょっぴり楽しそう。わたしはスピンを抱きかかえて後ろをついていった。

ここはどこかしら。

深い森の中を、わたしたちは歩いている。

緑が濃い葉っぱがたくさん折り重なって空を隠し、時々隙間から太陽がのぞく。風が吹き抜けると、さわさわと木々たちが合唱しているみたい。

「ねぇスピン、ここはどこ?」

『第二章、『まよいの森』だわわんっ』

「まよいの森? こんなに穏やかなのに」

踏み固められた茶色い地面をぐんぐん進んでいくとアレンが突然立ち止まった。

「どうしたの? ヘビでもいた?」

「ちがう。変なものがあるんだ」

けわしい声を上げるので後ろからのぞき込むと、森の開けたところにびっしりと四角いタイルが並んでいた。近くまでいって様子を探ってみる。

「なにかしら、これ。まるでお風呂場のタイルみたいね」

『文字みたいなものが描いてあるわわんっ。これがきっと『試練』だわわんっ』

百……二百はあるかしら。びっしりと連なったタイルの向こうに道がつづいている。

「あ、ねぇアレン。足元になにか書いてあるわ」

わたしたちの足元には小さなタイルが五つ並んでいて、『キヲツケロ』と読める。

「どういう意味かしら?」

「さぁな」

アレンは左右の森の中にちらっと視線を向けた。

「この道をよけていく選択肢はなさそうだな。ずいぶんと深そうだ。獣の気配もする」

「だいじょうぶよ。ここを通ればいいだけでしょう。ズンズン行きましょう。スピンはここにいてね。まずは一歩目」

ひとつめのタイルを踏んだ途端にぽわんと青く光ったので何事かと思ったけれど、特にそれ以上の変化はない。

「おい、あんまり調子に乗るなよ」

アレンが不安そうに見ていたので「平気平気!」と手を振ってもう一歩踏み出した。なんともない。さらにもう一歩。

「なぁんだ、なにも起きないじゃない。ただ舗装してあるだけみたいね。歩きやすくてラクチンラクチン」

五個目のタイルにぴょん、と飛び乗ったときだった。

ぶー!って甲高い音がしてタイルが赤く点滅しはじめた。

「うそ、タイルが!」

点滅していたタイルがふっと消えたの。まるで煙みたいに。その下は濁った水が泥みたいになっていて、わたしの足先からするすると吸い込まれていく。まるで底なし沼だわ。

『ばふ、エマ!』

みるみるうちに胸のあたりまで浸かってしまったわたしの袖をスピンがくわえて引っ張ってくれる。

「エマ、反対側の手をだせ!」

アレンもすごく真剣な顔つきで腕を伸ばしている。

「なにしてんだよ、早くしろ」

「う、うん」

アレンに向かって伸ばした手が、痛いくらいに握りしめられる。

あ……震えているの、アレン。なんでかしら、ちょっと泣きたくなった。

「せーので引っ張るぞ、イヌ」

『ばふっ』

「せーの!」

少しずつ体が引き上げられていく。ようやく体全部が上がったときにはわたしもアレンもスピンもへとへとで、ふつうの地面があるところまで戻ると座りこんでしまった。畑から引っこ抜かれた大根ってこんな気持ちなのかしら。

「――バカ!」

アレンが怒鳴った。

お店の扉を勢いよく開けるとホコリが舞い上がった。カウンター席にいたルシウスさんがビクッと体を震わせる。

「きみは、エマちゃんだったね。いらっしゃい」

口の端によだれがついている。寝ていたのかしら。お客さんあまりいないのね。

「こんにちは。アレンいますか?」

つま先立ちして身を乗り出すと、ルシウスさんは青い目をぱちぱちと瞬かせた。

「アレン、あぁ、うん、いるよ。えーと、エマちゃんとはどういうご関係?」

「友だちです!」

「ともだち……あぁそうなんだ」

なにをそんなにびっくりしているのかしら。友だちが遊びに来たっていいじゃない。

「アレンなら奥の書庫にいるよ。でもかくれんぼしているんだ、見つけられるかな」

「ありがとうございます、だいじょうぶです!」

昨日みたいな隙間からじゃなく、ちゃんと奥への扉を開けてもらって中に入った。うーん、たくさんの本の匂い。よく見ると二階にもスペースがある。

一階をだーっと走ってアレンがいないことを確認したわたしは、二階へとつづくハシゴをよじのぼった。

斜めの窓から差し込む光の下に隠れるようにしてアレンが本を読んでいる。相変わらずお腹が痛いみたいに体を丸めて。

「ア・レ・ン」

声をかけて横に座った。

すぐにはこっちを向かないと思ったので、近くにあった本を引っ張り出す。昨日みたいにいきなり飲み込まれたら大変なので、ためしに一、二ページめくって異変がないことを確認してみた。だめね、文字が消えてしまうわ。

「……なんだよ」

やっとアレンが顔を向けてきた。待ってました。

「アレン、今日はありがとう」

「なにが」

ぱら、とページをめくりながらも意識がわたしに向いているのがわかる。

「さっき助けてくれたでしょう」

「さぁ、知らないな……。噴水の故障じゃないのか」

ふふ、素直じゃないんだから。

エドガーたちびしょ濡れになって大変な騒ぎだったのよ。

ただし、わたしだけは一滴も濡れなかった。だからアレンの魔法だと確信したの。どういう理由かわからないけれどアレンの魔法はわたしには効かないみたいだから。

「でもどうしてエドガーにいじめられていたことがわかったの?」

「おしえない」

「あ、わかった。『のぞき見する魔法』を使ったんでしょう?」

「はぁ!? だれがエマなんかのぞき見するんだよ」

ぱたん、と乱暴に本を閉じたアレンだったけれど、怒っているわけではないみたい。

「エマの教室には金魚の水槽があるだろう。ちょっと集中すれば水ごしに見たいものが見えるんだよ。これがギフトなんだろうな」

「へぇー。じゃあ水があればなんでも見聞きできるのね、すごーい」

空を飛んだり動植物の声を聴いたりするギフトはよく聞くけれど、水は初めて。アレンには驚かされることばっかり。

「べつに……、いいことばかりじゃねぇよ。下手したらトイレとか、洗面所とか、まちがえて人の体の中で血になっていることもあるんだから」

「それは大変ね」

「ちなみにろうそくに火つけたのもおれだから」

「えっ」

「これで昨日の借りは返したからな」

立ち上がったアレンはどことなくすっきりした顔で一階へと降りていく。わたしが追いついたところで一冊の本を取り出し、机の上に置いた。真っ黒な装丁の分厚い本で、表には糸くずみたいな文字と白と黒の竜が描かれている。

「これが昨日の本? タイトル……読めないわ。ミミズみたいな文字」

「古い言葉で『二匹の竜の物語』って書いてあるんだよ」

「読めるのね。すごーい」

すごい、って褒めるたびにアレンの頬がちょっと赤くなる。照れてるのね。

「レイクウッド王国には二匹の竜の話が伝わっているんだ。昔、大きな戦争があって、たくさんの人々が逃げてきた。深い森の中にある湖のほとりまで来たところで敵に追いつかれそうになったけど、白と黒の竜があらわれて助けてくれたらしい。人々は竜に感謝して国をおこし、レイクウッド王国と名づけて二匹の竜を王家の紋章にした。この竜の眼がエメラルド色だったから、いまでもこの眼をもつ人間は魔力が強いとされているんだよ」

「へぇー。全然知らなかったわ」

カナリア島とレイクウッド王国はかなり離れているから、あまり関わりがないのよね。

「勉強はこのくらいにして、いくんだろ」

アレンが本の上に右腕をかかげた。そこにピンク色のリングがはまっている。

「うん、もちろんよ」

わたしも同じようにして腕をかかげる。

ところで気づいた? アレン、わたしのことを『エマ』って呼んでいるのよ。昨日までは『おまえ』としか呼ばなかったアレンが。これは大いなる進展だわ。テストで百点もらっていいくらいの。

ふたつのリングが光るのと同時に本自体も光りかがやき、辺り一面がまっしろに染まっていく――。

※

ふわ、と地面に降り立った。今回はちゃんと土のあるところだわ。

『ばふ、おかえりわわんっ』

頭上からスピンが降ってくる。受け止めなくちゃ、と手を広げて走り回っていたらコツン、となにかにつまずいた。あっ、と思ったときには体が投げ出されている。

「『クッションの魔法』」

ぼふん、とやわらかいクッションに受け止められたお陰でケガはしなかった。そのかわり、ごん、と音がしてスピンが地面に直撃する。

あわてて抱き起すと涙目になっていたので頭をさすってあげる。

「スピン、だいじょうぶ!?」

『ばふ、スピンもクッションで受け止めてほしかったわわん……』

「悪いな。おれの魔力も無尽蔵じゃないんだよ、イヌ」

くるりと背中を向けてしまったアレンだけど、ちょっぴり楽しそう。わたしはスピンを抱きかかえて後ろをついていった。

ここはどこかしら。

深い森の中を、わたしたちは歩いている。

緑が濃い葉っぱがたくさん折り重なって空を隠し、時々隙間から太陽がのぞく。風が吹き抜けると、さわさわと木々たちが合唱しているみたい。

「ねぇスピン、ここはどこ?」

『第二章、『まよいの森』だわわんっ』

「まよいの森? こんなに穏やかなのに」

踏み固められた茶色い地面をぐんぐん進んでいくとアレンが突然立ち止まった。

「どうしたの? ヘビでもいた?」

「ちがう。変なものがあるんだ」

けわしい声を上げるので後ろからのぞき込むと、森の開けたところにびっしりと四角いタイルが並んでいた。近くまでいって様子を探ってみる。

「なにかしら、これ。まるでお風呂場のタイルみたいね」

『文字みたいなものが描いてあるわわんっ。これがきっと『試練』だわわんっ』

百……二百はあるかしら。びっしりと連なったタイルの向こうに道がつづいている。

「あ、ねぇアレン。足元になにか書いてあるわ」

わたしたちの足元には小さなタイルが五つ並んでいて、『キヲツケロ』と読める。

「どういう意味かしら?」

「さぁな」

アレンは左右の森の中にちらっと視線を向けた。

「この道をよけていく選択肢はなさそうだな。ずいぶんと深そうだ。獣の気配もする」

「だいじょうぶよ。ここを通ればいいだけでしょう。ズンズン行きましょう。スピンはここにいてね。まずは一歩目」

ひとつめのタイルを踏んだ途端にぽわんと青く光ったので何事かと思ったけれど、特にそれ以上の変化はない。

「おい、あんまり調子に乗るなよ」

アレンが不安そうに見ていたので「平気平気!」と手を振ってもう一歩踏み出した。なんともない。さらにもう一歩。

「なぁんだ、なにも起きないじゃない。ただ舗装してあるだけみたいね。歩きやすくてラクチンラクチン」

五個目のタイルにぴょん、と飛び乗ったときだった。

ぶー!って甲高い音がしてタイルが赤く点滅しはじめた。

「うそ、タイルが!」

点滅していたタイルがふっと消えたの。まるで煙みたいに。その下は濁った水が泥みたいになっていて、わたしの足先からするすると吸い込まれていく。まるで底なし沼だわ。

『ばふ、エマ!』

みるみるうちに胸のあたりまで浸かってしまったわたしの袖をスピンがくわえて引っ張ってくれる。

「エマ、反対側の手をだせ!」

アレンもすごく真剣な顔つきで腕を伸ばしている。

「なにしてんだよ、早くしろ」

「う、うん」

アレンに向かって伸ばした手が、痛いくらいに握りしめられる。

あ……震えているの、アレン。なんでかしら、ちょっと泣きたくなった。

「せーので引っ張るぞ、イヌ」

『ばふっ』

「せーの!」

少しずつ体が引き上げられていく。ようやく体全部が上がったときにはわたしもアレンもスピンもへとへとで、ふつうの地面があるところまで戻ると座りこんでしまった。畑から引っこ抜かれた大根ってこんな気持ちなのかしら。

「――バカ!」

アレンが怒鳴った。

0

あなたにおすすめの小説

カリンカの子メルヴェ

田原更

児童書・童話

地下に掘り進めた穴の中で、黒い油という可燃性の液体を採掘して生きる、カリンカという民がいた。

かつて迫害により追われたカリンカたちは、地下都市「ユヴァーシ」を作り上げ、豊かに暮らしていた。

彼らは合言葉を用いていた。それは……「ともに生き、ともに生かす」

十三歳の少女メルヴェは、不在の父や病弱な母に代わって、一家の父親役を務めていた。仕事に従事し、弟妹のまとめ役となり、時には厳しく叱ることもあった。そのせいで妹たちとの間に亀裂が走ったことに、メルヴェは気づいていなかった。

幼なじみのタリクはメルヴェを気遣い、きらきら輝く白い石をメルヴェに贈った。メルヴェは幼い頃のように喜んだ。タリクは次はもっと大きな石を掘り当てると約束した。

年に一度の祭にあわせ、父が帰郷した。祭当日、男だけが踊る舞台に妹の一人が上がった。メルヴェは妹を叱った。しかし、メルヴェも、最近みせた傲慢な態度を父から叱られてしまう。

そんな折に地下都市ユヴァーシで起きた事件により、メルヴェは生まれてはじめて外の世界に飛び出していく……。

※本作はトルコのカッパドキアにある地下都市から着想を得ました。

星降る夜に落ちた子

千東風子

児童書・童話

あたしは、いらなかった?

ねえ、お父さん、お母さん。

ずっと心で泣いている女の子がいました。

名前は世羅。

いつもいつも弟ばかり。

何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。

ハイキングなんて、来たくなかった!

世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。

世羅は滑るように落ち、気を失いました。

そして、目が覚めたらそこは。

住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。

気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。

二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。

全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。

苦手な方は回れ右をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。

石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!

こちらは他サイトにも掲載しています。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート

谷川 雅

児童書・童話

この世界、子どもがエリート。

“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。

そして14歳で、まさかの《定年》。

6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。

だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!

――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。

だが、そんな幸弘の前に現れたのは、

「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。

これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。

描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

生贄姫の末路 【完結】

松林ナオ

児童書・童話

水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。

それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。

水の豊かな国には双子のお姫様がいます。

ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。

もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。

王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

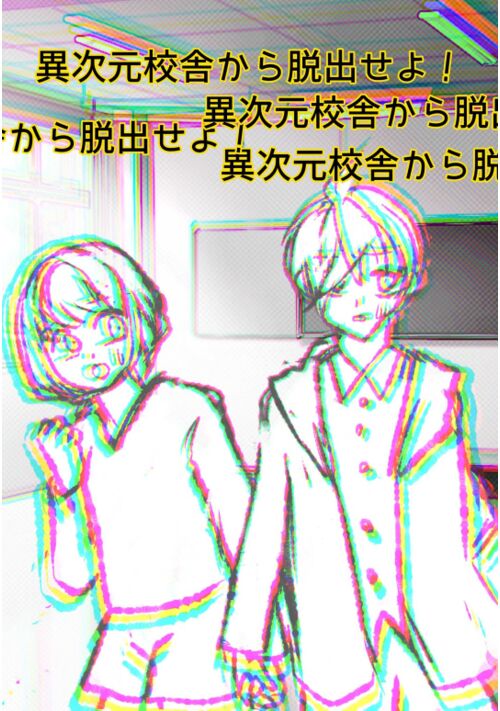

エマージェンシー!狂った異次元学校から脱出せよ!~エマとショウマの物語~

とらんぽりんまる

児童書・童話

第3回きずな児童書大賞で奨励賞を頂きました。

ありがとうございました!

気付いたら、何もない教室にいた――。

少女エマと、少年ショウマ。

二人は幼馴染で、どうして自分達が此処にいるのか、わからない。

二人は学校の五階にいる事がわかり、校舎を出ようとするが階段がない。

そして二人の前に現れたのは恐ろしい怪異達!!

二人はこの学校から逃げることはできるのか?

二人がどうなるか最後まで見届けて!!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる