1 / 19

1巻

1-1

しおりを挟む第一章 黄のゼラニウム【予期せぬ出会い】

少女の泣き叫ぶ声が聞こえる。ああ、またこの夢だ、と私はどこか冷静なこころで思った。

また、この夢。そして私は、このあと何が起きるかを知っている。

なぜならこの十二年間、ずっと苦しめられてきたのだから。

落ちる、堕ちる。深い、闇の中に。

消える。溶ける。

光の届かない、闇の中に――

パッとそこで目が覚めた。

朝日が入り込んでくる。

ちゅんちゅんと窓の外から鳥のなく声が聞こえてきた。

朝日を浴びて、毎日朝が来る度に。私は絶望する。

「まだ、生きてる……」

☆

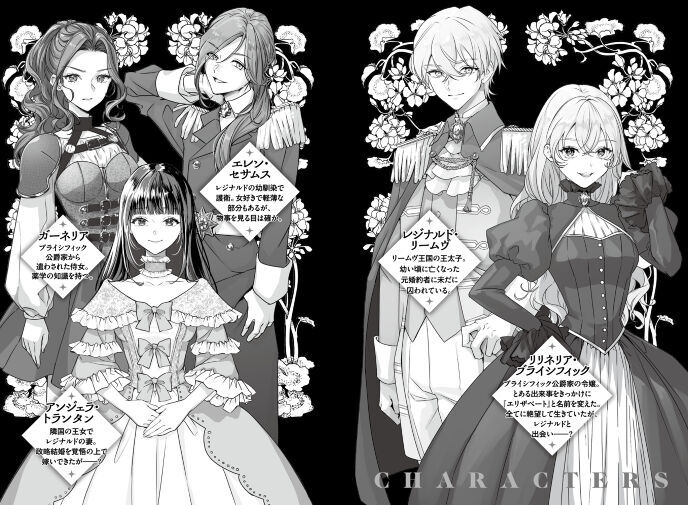

私の名前はリリネリア・ブライシフィック。

ブライシフィック公爵家の長女である、一応は。

そう、一応。公的には、私は死んだことになっている。

だけど両親は私の存在を黙認しているし、国王陛下も私が生きていることをご存知だ。

私は、確かにリリネリア・ブライシフィックだった。

私はうんざりして窓から溢れる日差しを見つめた。

「……支度しないと」

呟いて、私は立ち上がった。

その時、立ちくらみがした。貧血だ。そう言えば今月の月のものはまだ来ていなかったな、と今更ながら気がつく。

(……まあいっか)

あの日から、私は少しずつ壊れていった。

さながら、それは砂でできた人形が少しずつその形を失っていくのに、よく似ている。

何も、期待しない。

期待するから、失望するんだ。信じるから、裏切られるんだ。

信じなければいいだけの話。

今の私は、まさに人形のようだと思う。

感情も、表情も乏しい人間。これでは生きているのか死んでいるのかもわからない。

私は、恋愛と名のつくものが大嫌いだ。あんなものに意味はないし、ひとの気持ちなどこの世でもっとも信じられない。

だから、私は公爵家の娘であることをやめた今でも、恋人がいないし、いた試しもない。

もちろん、キスすらしたことがなかった。

「嫌だな……」

ちいさく本音を呟いた。すべてが嫌。私が嫌。過去が嫌。今が嫌。

だから、私はそっと自分の手首を握った。

左手首には跡がたくさん残っている。なんてことのない、自分で自分を傷つけた、いわば現実逃避の象徴。その傷跡を眺めては僅かに――ほんの、ちょっとだけ、私の命は息を吹き返した。

【リリネリア・ブライシフィック】は生まれながらに王太子の婚約者だった。

彼女の婚約者――レジナルド・リームヴは白皙の美少年だ。数多の女性を虜にする華奢な少年は、今や二十二歳になっている。と言っても、もう十年以上会っていないから今の彼のことなど知らないのだけど。

リリネリアは公爵家の大事な娘で、大切に大切に、柔らかく育てられてきた。

未来の王太子妃だ。父である公爵としては大切に育てないはずがない。

でもそこに父としての思いがあったかはわからない。母親はどうだったのだろうか。

あの時少しでも泣いていたのだから多少は好きだったのかもしれない。

今となっては両親への情も、なにもない。

彼等に何を思っていたのか、彼等が何を思っていたのか。今更、もうリリネリアですらない自分にはどうでもいい話なのだけど。

朝日を浴びながら私は窓を開けた。朝日は嫌いだ。朝が来たことを知らせるから。

朝が来たということは、新しい一日が始まるということ。新しい朝なんて来なくていい。

私はずっと、暗い暗い夜の中に沈んでいる。

「……眩しい」

太陽の光が、目に染みる。心に沁みる。

今の私には、陽の光は眩しすぎる。

☆

リリネリア・ブライシフィックは箱入り娘だった。

貴族令嬢でありながら素直で、真っ直ぐで、純粋だった。

婚約者のレジナルド・リームヴとも仲が良くて、彼とは素晴らしい夫婦になることは間違いないだろうと言われていた。

未来の王太子夫妻が仲良いことはいいことだ。

周りも微笑ましく私たち――いや、リリネリアとレジナルドを見守っていた。

だけどある日、予想外のことが起きた。

リリネリアが誘拐されたのだ。

実行犯の手引きをしたのは侍女だった。家族を誘拐され、仕方なくしたことだったらしい、とは随分あとに聞いた。

事を企てた犯人はブライシフィック公爵家と対立する子爵家だったらしい。

子爵家はブライシフィック公爵家とは別の公爵家の派閥に与していて、その公爵家が指示したのは火を見るより明らか。

だけど、今も尚その公爵家が生きながらえているところを見ると、証拠不十分でお家取り潰しまでは出来なかったのだろう。もとより捨て駒として子爵家を使ったというのは誰でもわかる。

リリネリアは可哀想な娘だ。

今まで誰よりも大切に大事にされていた令嬢はあの日、誰よりも残虐に絶望を味わされた。

もし、彼女がほんの少しでも世間の汚いところを知っていれば完全にこころが壊れることはなかったのかもしれない、と今になって思う。

だけど公爵家の令嬢で蝶よ花よ、と育てられたリリネリアはそんな扱いをされることを、そもそもそんな世界があることすら知らなかった。無知は時として自分を抉る凶器となる。

リリネリアは無事、と言っていいのかわからない状態ではあったが、救出された。

そして二週間ほど目を覚まさなかった。それは心因性のショックとストレスで、その間に、国王夫妻と公爵夫妻の間でやり取りがあったらしい。

誘拐された――そこで何があっても、逆に何もなくても、真偽はどうだっていい。

社交界の人々にとって重要なのは【リリネリアが誘拐された】という事実。

彼女は様々な噂を立てられることになった。

リリネリアは王太子妃にはなれないだろう、と彼女の父の公爵が言い。

それではあんまりだと王妃が言った。

彼女は、公爵家の令嬢として豊富な魔力量を有していたのに、その時の怪我で一切、魔法を使うことが出来なくなった。

王太子とリリネリアには何も知らされないまま時間だけがすぎ、やがてリリネリアは目を覚ました。目を覚まし、リリネリアは恐怖のあまり暴れた。

声は出ず、手足を振り回して傍にあったものを片っ端から投げつけた。

枕を投げつけ、水差しを投げ、本を投げ、サイドテーブルに置かれた装飾品やインテリアも投げて壊す。男性が側に寄ることなど論外で見れば過呼吸を起こし苦しがった。

夜寝れば必ず魘される。朝起きれば自分が生きていることに絶望する。

救助されてもなお、いつあいつらが来るかわからず、彼女は震えて過ごしていた。

そんなリリネリアを見て、公爵は割とすぐに決意した。

公爵夫人は公爵の判断に従い、国王夫妻はその判断に納得した。

私――リリネリア・ブライシフィックは死亡したと偽られることになったのだ。

それによって王太子との婚約ももちろん破棄。

私は素性を偽りながら公爵家の別邸へと療養に出された。やがて、リリネリアの調子が落ち着き、女性とであれば話すことが出来るようになった頃に公爵夫人が別邸に訪れた。

「王太子殿下はあなたとの婚約を破棄し、隣国の王女と再度婚約を結び直しました」

当時――まだ、リリネリアであった少女は自分が死亡したことを知らされていなかった。

婚約も破棄されたことを知らなかった。では、こんな状態で婚約が継続していると思っていたのかと問われると、そこまでは考えていなかった。

幼い頃に王太子とした約束を、彼女は理由もなく信じていた。

きっと私たちは結婚できる、とそう訳もなく信じていたのである。

それが、最後の寄る辺であったから。

王太子と共に生きる将来、それが彼女にとって当たり前のものだったから。

だからその言葉を聞いた時、リリネリアはすぐには分からなかった。

「どういう……こと、ですか?」

声は、掠れ、乾いていた。

「レジー、いえ、王太子殿下……と、婚約をは……き?」

この時のリリネリアはかなり混乱していた。ショックで、頭がガンガンしたくらいだ。

だけど公爵夫人はリリネリアに余計な期待を抱かせるほうが酷だと判断したのか。

かねてよりリリネリアを、娘というよりも一貴族令嬢とみて接していたからか。

より一層、厳しい口調で告げた。

「王太子殿下があなたと結婚することはありません。彼が人生を共に歩むのは隣国の王女殿下であり、お前ではありません」

それは、リリネリアの持った僅かな光を、全て粉砕するには十分な言葉だった。

捨てられた、と思った。

見捨てられた、とも思った。

固まったリリネリアに公爵夫人は追い打ちをかけるように告げていく。

「王太子殿下はお前を愛していませんでした。それに、お前もそんな状態で嫁げると思っているのですか。……その状態で?」

その言葉は、リリネリアのトラウマを刺激するには十分だった。

その短い言葉の中だけでも公爵夫人がリリネリアを蔑んでいると知るには十分だった。

もっとも、公爵夫人にはそんなつもりはなかったのかもしれない。

ただ単純にリリネリアに事実を教えるだけの言葉だったのかもしれない。

客観的な事実として、今のリリネリアでは王太子の婚約者の役目を担えない。

今の彼女は男性に酷く怯え、社交どころか通常の日常生活すら平穏とは言い難い。

その言葉は、リリネリアに対する母としての厳しい優しさだったのかもしれない。

だけどリリネリアはその言葉で一層追い詰められた。

自分は汚い、自分は汚れているのだと言われているように感じてしまった。

『リリネリア様でしょう? お可哀そうに。誘拐された先で何をされたのかしら』

『男性に酷く怯えるのですって。もしかしたらもう、彼女には王太子妃の資格はないのでは……』

(違う……違う、違う!! 私は、私は……)

何もなかった。乱暴は、暴力は受けたけど、それだけで……

(でも、それを誰が信じるというの?)

一度流布された噂はもはや真実のように囁かれている。

リリネリアは、失ったのだ。貴族令嬢としての、資格を。名誉を。

それを知って彼女は目の前が真っ暗になったように感じた。

婚約は、もう破棄されている。

もう、過ぎたことなのだ。全て。手遅れで、どうしようも、ない。

(私は……全部、失くして)

失って、しまった。

ぐ、と強く手首を指で握りこんだ。爪が肌に食い込み痛みを感じたが、胸の痛みよりはよほどましだ。

「お前が王太子妃になることはありません。お前は死んだのです。死んだとされて処理されました。この意味がわかりますね」

「――う……うぅ」

ひゅ、と喉が鳴る。

(リリネリアが死んだこととされた? どういう、こと)

頭が、回らない。

ううん、本当は分かっていた、それでも。

これがもう少し落ち着いた状況で、もう少し、彼女が大人であったなら。

彼女も、言葉を額面通りには受け取らなかったかもしれない。

黒幕である公爵家を取り潰すことができなかった以上、事をなかったことには出来ず、リリネリアが貴族令嬢として生きるのは、あまりにも厳しく難しい道だと理解出来たのかもしれない。

だけどリリネリアはまだ子供で、そして精神的に追い詰められていた。

「いいですか。これからお前はリリネリアではありません。我が公爵家の娘、リリネリア・ブライシフィックは死んだのです」

絶望、した。

もうどうしようもないのだと、知った。

「……そんな」

乾いた声でそれだけ告げた。

だけど弱々しい、蚊の鳴くような声は空気に溶けて何も残らない。

それに公爵夫人は何も望んでいない。リリネリアの問いかけも、異論も、何も望んでいないのだ。

それが、よくわかった。これは決定事項で、彼女の意見など聞いていないのだ。

公爵夫人は決めつけるような口調で言うと、真っ直ぐ、強い瞳でリリネリアを見た。

リリネリアは混乱していた。

分からなかった。ショックだった。

だけど、唯一働いた脳の防衛反応が逃げることを選んだ。

つまり、もう何もかもを投げ出して頷くことを選んだのだ。

あの日、リリネリアは絶望した。全てを諦めた日でもある。

☆

リリネリアではなくなった、今の私は服を着替えて出かける支度をした。

もうそろそろ薬屋の開店時間だ。

私はこの街で名前を変え、薬屋を営んでいた。

戸籍上では死んだこととされているが、それでも私は、公爵令嬢である。

さすがにひとりで暮らすことは出来ず、公爵夫妻はひとりの侍女を私につけた。

それが同じ家で暮らしているガーネリアである。彼女は私が幼い頃から公爵家に仕えている侍女だ。

十三歳の時、辺境の地に行く私についていくよう、公爵夫妻から命じられていた。

リリネリアが明確に自傷行為を始めたのは公爵夫人と話してすぐだった。

あのころ、全てに絶望したリリネリアはいち早く死ぬことを選んだ。

いや、死ぬのを目的にした訳ではなく恐らく痛みを求めていたのだと思う。

痛いと思うのははまだ生きている時だから。

痛みがあるうちは生きていることが実感できる。

流れる鮮血を見れば少しだけ、ほんの少しだけ安堵して、そして自分のために流れる血が面白くなってしまう。

とっくに死んだこととされている身なのに、未だに血は流れる。

この血は、なんのために作られているのだろう?

そう思うと無性に苛立って、訳もなく血を流し続けた。手首を飾る傷は日に日に増していく。

その変わり、私はものを投げることが減った。

全てを拒絶するような悲鳴をあげることもなくなり、ただひたすら自分の身を傷つけることを選んだ。

自分が死んだことにされてから、半年ほど経過した頃。

いつもよりざっくりと手首をやってしまい、公爵夫人に見られてしまった。

彼女は私の手首を彩る包帯を見て眉を下げた。そんな表情を見てもどうでもよかった。リリネリアという娘を捨てた母に、なんの感情も湧かなかった。

「リリネリア、なんということを……」

どうやら自分を傷つける行為はよっぽど良くなかったらしい。

街に出た今ならわかるが、自傷行為は神に反する禁忌とされている。

だけどその時の私はそんなことすらどうでもよくて、そんなことをわざわざ言うためだけに訪れた公爵夫人が鬱陶しかった。

「お前は死にたいのですか」

公爵夫人に言われて考える。

別に死にたくはなかった。

だけどその一方で、誰よりも死に救いを求めていることは事実だった。

公爵夫人はその日、精神を安定させる薬をいくつか用意すると邸宅に戻っていった。

薬は苦くて、不味くて、妙な愉悦を引き連れてきた。

ばかばかしくて、私は薬を全て捨てた。一錠飲んだが、ただ気持ち悪いだけだった。

そんな日が続き、私は十三歳になったある日、公爵夫人に願い出た。

「街に出て暮らしたい」

と。交換条件ではないが、そうしてくれたら決して自殺はしない、と。

自傷行為をやめるとは言わないが、命を断つことはしない。

リリネリアは死んだことになっているが、それでも私は公爵令嬢である。公爵令嬢が自殺なんて公爵夫妻には耐えられないだろう。思ったよりすんなりとその願望は通った。

もしかしたら公爵夫妻もリリネリアであったそれを、持て余していたのかもしれない。

出立の日、公爵夫人は目元を押さえていた。なんの涙なのか分からない。公爵夫人に対する娘としての情は既にうせていた。というより、私の人間らしい感情はおよそ機能していなかった。

王都にあるタウンハウスを出て、辺境の街へ向かった。

その途中、華やかな街を見た。婀娜っぽい女性が大通りに立って、色っぽく男性と話しているのを見かけた。大きな看板が目に入り、なんとなしに私はそれを見た。

『エリザベート・サングリフの館』

――当時は知らなかったが、そこは娼館だった。

エリザベート・サングリフといえば稀代の悪女と呼ばれているひとだ、と私はそれだけ気が付いた。傾国の毒婦と言われ、その美貌で国王を誑かしたのだとか。

悪名高いエリザベートの名前をそのまま取った看板を見て、ちょうど新しい名前を探していた私は自分をエリザベートと名乗ることにした。

名前に執着などない。名前などどうでもいい。

あってもなくても。エマでもリアでもミアでも、どうだっていいのだ。

だけど、あえて自分からつける気にもならなかった。

そんな時、偶然目に着いたのがその看板だったのだ。ちょうどいい、そんな気分だった。

ガーネリアにもこれからどう呼べばいいかと聞かれていた。

その日、私はエリザベートとなった。

最初は公爵夫妻から送られる金だけで暮らしていたが、そうしているうちは、私はリリネリアであることをやめられない。資金にするための金は十分にあったので、それを元手に私は薬屋を営むことにした。

そして、私が二十歳になってすぐ。

王太子――いつかは私の婚約者だった人が隣国の王女と婚姻した。

隣国の王女は大層見目麗しく、王太子とも仲がいいらしい。

この国は安泰だと安宿のカウンターでビールをあおりながら男が言っていた。それを聞いて、ガーネリアは不安そうな顔をしていたが、私は持っていたエールを全て飲み干して席を立った。

どうでも良かった。私を捨てた王太子も、私を捨てたこの国も。

この歳になればある程度大人の事情というものも推察できるが、あの時の絶望は未だに忘れられなかった。

(私だけ、今もあの闇に囚われている)

過去の婚約者は、私のことを忘れ、明るい未来へと踏み出している。

囚われているのは、私だけ。

どうして、私は過去を振り切れないのだろう。

亡霊のように襲いかかる過去は、まるで悪魔のように私を苛んだ。

誰か、助けて。そう言えたらよかった。でも、言えない。

だって、口にしても、誰も助けてくれない。

それを、私はよく知っている。

助けなんて、ないんだ。私には、おとぎ話のように助けに来てくれる王子様はいなかった。

――家を出て、薬屋へと向かい開店準備を始める。

男性との接客もだいぶ慣れた。触れられさえしなければ、私はある程度普通だ。

欠陥のあるこころを隠して、手首の傷を隠して、私は今日も笑う。

薄っぺらい、感情のない顔で。

☆

まずい、吐く――

そう思った時には遅かった。

夜ご飯を摂取していない腹には吐き出すものがなくて、胃液を零した。

「うわあ!?」

目の前の男が焦る。先程まで執拗に私に言い寄っていたはずのその男は焦って手を引いた。

私はズルズルとへたり込むようにしながら胃液を地面へとぶちまけた。

「ゲホッ……ゴホッ、うっ……!」

ゲホゴホと何度も嘔吐き、目の前の男の狼狽が手に取るように分かる。

気持ち悪かった。手首を握るその野太い指も、低い声も、ざらつくような視線も、身を切るより気持ち悪かった。吐きそうで吐きそうで、頭が痛くて、鼻の奥がツンとした。

最初はしばらく普通に抵抗していた。

普通に抵抗というのもおかしな話だけど、感情的にはならず平坦にやり取りしていたのに。

ガーネリアは家で家事をしていて、今私は独り街に向かっていた。

ガーネリアがいればもう少しなんとかなっていた。少なくとも無様に吐くような真似はしなかった。

下卑たろくでもない視線を受け止め続け、その手が触れた瞬間、脳がキャパオーバーを起こした。

怖い? 恐ろしい? いや、そんな感情はない。

あるのは吐き気と頭痛と笑っちゃうくらい面白く走る心音だけだった。

走る、走る。心臓の音だけが、私を置いて。

目の前が明滅する。暗い、明るい、暗い――

目の前がぱちぱちする。視界が歪む。瞳孔が収縮して、眩しい。

気持ち悪い。

また、吐きそう。

どうしよう?

311

あなたにおすすめの小説

「お幸せに」と微笑んだ悪役令嬢は、二度と戻らなかった。

パリパリかぷちーの

恋愛

王太子から婚約破棄を告げられたその日、

クラリーチェ=ヴァレンティナは微笑んでこう言った。

「どうか、お幸せに」──そして姿を消した。

完璧すぎる令嬢。誰にも本心を明かさなかった彼女が、

“何も持たずに”去ったその先にあったものとは。

これは誰かのために生きることをやめ、

「私自身の幸せ」を選びなおした、

ひとりの元・悪役令嬢の再生と静かな愛の物語。

〈完結〉【書籍化&コミカライズ・取り下げ予定】記憶を失ったらあなたへの恋心も消えました。

ごろごろみかん。

恋愛

婚約者には、何よりも大切にしている義妹がいる、らしい。

ある日、私は階段から転がり落ち、目が覚めた時には全てを忘れていた。

対面した婚約者は、

「お前がどうしても、というからこの婚約を結んだ。そんなことも覚えていないのか」

……とても偉そう。日記を見るに、以前の私は彼を慕っていたらしいけれど。

「階段から転げ落ちた衝撃であなたへの恋心もなくなったみたいです。ですから婚約は解消していただいて構いません。今まで無理を言って申し訳ありませんでした」

今の私はあなたを愛していません。

気弱令嬢(だった)シャーロットの逆襲が始まる。

☆タイトルコロコロ変えてすみません、これで決定、のはず。

☆商業化が決定したため取り下げ予定です(完結まで更新します)

王子様への置き手紙

あおた卵

恋愛

フィオナは王太子ジェラルドの婚約者。王宮で暮らしながら王太子妃教育を受けていた。そんなある日、ジェラルドと侯爵家令嬢のマデリーンがキスをする所を目撃してしまう。ショックを受けたフィオナは自ら修道院に行くことを決意し、護衛騎士のエルマーとともに王宮を逃げ出した。置き手紙を読んだ皇太子が追いかけてくるとは思いもせずに⋯⋯

妻を蔑ろにしていた結果。

下菊みこと

恋愛

愚かな夫が自業自得で後悔するだけ。妻は結果に満足しています。

主人公は愛人を囲っていた。愛人曰く妻は彼女に嫌がらせをしているらしい。そんな性悪な妻が、屋敷の最上階から身投げしようとしていると報告されて急いで妻のもとへ行く。

小説家になろう様でも投稿しています。

婚約者を想うのをやめました

かぐや

恋愛

女性を侍らしてばかりの婚約者に私は宣言した。

「もうあなたを愛するのをやめますので、どうぞご自由に」

最初は婚約者も頷くが、彼女が自分の側にいることがなくなってから初めて色々なことに気づき始める。

*書籍化しました。応援してくださった読者様、ありがとうございます。

彼女の離縁とその波紋

豆狸

恋愛

夫にとって魅力的なのは、今も昔も恋人のあの女性なのでしょう。こうして私が悩んでいる間もふたりは楽しく笑い合っているのかと思うと、胸にぽっかりと穴が開いたような気持ちになりました。

※子どもに関するセンシティブな内容があります。

竜王の花嫁は番じゃない。

豆狸

恋愛

「……だから申し上げましたのに。私は貴方の番(つがい)などではないと。私はなんの衝動も感じていないと。私には……愛する婚約者がいるのだと……」

シンシアの瞳に涙はない。もう涸れ果ててしまっているのだ。

──番じゃないと叫んでも聞いてもらえなかった花嫁の話です。

逃した番は他国に嫁ぐ

基本二度寝

恋愛

「番が現れたら、婚約を解消してほしい」

婚約者との茶会。

和やかな会話が落ち着いた所で、改まって座を正した王太子ヴェロージオは婚約者の公爵令嬢グリシアにそう願った。

獣人の血が交じるこの国で、番というものの存在の大きさは誰しも理解している。

だから、グリシアも頷いた。

「はい。わかりました。お互いどちらかが番と出会えたら円満に婚約解消をしましょう!」

グリシアに答えに満足したはずなのだが、ヴェロージオの心に沸き上がる感情。

こちらの希望を受け入れられたはずのに…、何故か、もやっとした気持ちになった。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。