164 / 259

13-2

しおりを挟む

早瀬がシャワーを浴びきた。どうも疲れた顔をしている。そして、俺が握ったおむすびを食べて笑顔になり、用意して良かったと思った。ただし、酔っぱらっていることが判明した。いつもよりも賑やかだからだ。

「……おむすびが美味しいよ。卵焼き、冷やっこ、サラダ、味噌汁も」

「その味噌汁は、インスタントだよ?」

「君がお湯を注いでくれたんだ。美味しいに決まっている」

「ポットのお湯だよーー」

「お湯の量が絶妙だ。俺の好みを知っているんだね」

「あの……、褒めすぎだよー」

「褒めたらいけないのか?帰ったら君が迎えに出てきた。おまけに、夜食が用意されていた。向かいには君がいる。最高だ……」

「何かあったの?最近素っ気ないのに」

「俺が?いつだ?」

「ラインとか素っ気ないよ……」

ハロウィンで呪いが解けた後、早瀬が少しずつ本性を現してきた。今まではマメに電話やラインを送ってきていたのに、その回数が減った。ぶっきらぼうな言い方をすることも増えた。もちろん、優しくて面白い人には変わりない。遠慮がなくなったということだろう。俺も同じだ。

「遠慮がなくなったということだ。君もはっきり言うようになって、可愛くなくなってきた。そういう子が、甲斐甲斐しくしてくれたんだ。デレデレもする」

「デデデ、デレデレ?」

「そう。可愛いから食べたい」

「大人しく寝てよーー」

これ以上は危険だ。どんなに忙しくても、俺のことを抱くのは変化ない。夜にしたのに、朝っぱらから起こされる時もある。それだけ、エロいということだ。

「ゆうとくーん」

「……」

早瀬からの誘いを無視して、珈琲を飲んでいる。でも、しつこくして来ないから物足りない。肩透かしを食らったということだ。寂しいという表現も当てはまる。すると、早瀬がおむすびのことを褒めだした。

「美味しいなあ。うまく握れている」

「ラップでご飯を包んで、丸くしたんだ。そうすると簡単に出来るって聞いたよ。大したことをしてないよ」

「そうやって聞いてくれたことと、行動に移してくれたことが嬉しい。留守番をさせることが増えるけど、時間を作るからね」

「無理しなくていいよ。そりゃあ、寂しいけど」

「へえー?」

「え……、あの……」

「悠人君はデザートだったのか。いただきます……」

「わわわっ。食べないでよ、ちょっとー」

早瀬から手首を掴まれて、手の甲を舐められた。おまけに口の中に入れようとした。

「やめてよーっ。……そうだ!通販の番組で、いいものを見つけたんだ。小型のミキサーみたいなやつで、ジュースもみじん切りも、離乳食づくりとか、裏ごしもできるんだ」

「うまく逃げたな。どんなもの?」

「うん。これだよ……」

さっき検索していた商品のページを見せた。噛みつかれないように、両手はテーブルの下にした。しかし、その心配はなかったようで、真面目に見てくれている。

「離乳食づくりか。お父さんのことを気にしてのことか?」

「さっき思い出したんだ。要らないかもしれないから、プレゼントには考えていないよ」

「会うのを迷っているだろう。どんな事で?」

「えーっとね……」

父から、恋人の宮田さんが俺に会いたがっていると聞いている。そこで、素直に思っていることを話した。母のことが気になること、これからどう付き合うのかということ、赤ちゃんは悪くないから、可愛がりたいこと。そういう事をしてもいいのか?ということ。質問をされて答えていくうちに、母から嫌われるのが怖いということに気づいた。

「何でだろう?すごく嫌いで跳ねつけていたのに。両親や宮田さんとも、これから上手くやっていきたいって思っているよ」

「……大人になったね。俺が言うもの変だけど。……親が嫌っていうことを受け入れよう。好き嫌いの感情があっても、それは自然なことだ。そう思う自分を許そう。少しは気持ちが楽になる」

「そういう考え方があるんだねー」

親を好きになったことがなくて、どうしていいのか迷っていた。一気にモヤモヤが晴れてきた。そんな俺のことを見て、早瀬が軽く頷いた。

「……その上で、最低限の付き合いをする。お互いに好感を持てば、行き来すればいい。もう親元にいなくていい環境だし、暮らすこともないだろう。その点はクリアしている。……お母さんに話さずに、お父さん達に会いにいけばいい。お母さんの方から恋人を紹介したいと言われれば、会えばいい。……へえ?こういう人なのかー?……それぐらいの、適当な感じだ」

「お父さんに連絡を取るよ」

「そうか。一緒に行こうか?」

「ううん。一人で行く。裕理さんも誘われたら来てね」

「ああ。分かった」

早瀬が軽く頷いた。しんみりした空気を変えたくて、味噌汁のおかわりはどうするかと聞いた。そして、口にした直後に後悔した。堂々と言うことではない。自分で作っていないからだ。

「おかわりがほしい。入れてくれ」

「分かったよー。へへへ……。お湯の量は?」

「さっきと同じぐらいで」

「うん!」

自信満々に頷いて、キッチンへ行った。インスタントの味噌を入れて、ポットのお湯を注いだ。休みの土日の間で、味噌汁の作り方を覚えると決めた。

コト……。テーブルの上に置いたお椀からは、湯気と味噌の香りが広がった。それを美味しいと言って飲んでくれているから、胸が熱くなった。しかし、それは束の間で、エロい発言をされたことで幻滅した。少々のことなら笑って済ませるが、それも出来ない程度だから、あきれ返った。

「……おむすびが美味しいよ。卵焼き、冷やっこ、サラダ、味噌汁も」

「その味噌汁は、インスタントだよ?」

「君がお湯を注いでくれたんだ。美味しいに決まっている」

「ポットのお湯だよーー」

「お湯の量が絶妙だ。俺の好みを知っているんだね」

「あの……、褒めすぎだよー」

「褒めたらいけないのか?帰ったら君が迎えに出てきた。おまけに、夜食が用意されていた。向かいには君がいる。最高だ……」

「何かあったの?最近素っ気ないのに」

「俺が?いつだ?」

「ラインとか素っ気ないよ……」

ハロウィンで呪いが解けた後、早瀬が少しずつ本性を現してきた。今まではマメに電話やラインを送ってきていたのに、その回数が減った。ぶっきらぼうな言い方をすることも増えた。もちろん、優しくて面白い人には変わりない。遠慮がなくなったということだろう。俺も同じだ。

「遠慮がなくなったということだ。君もはっきり言うようになって、可愛くなくなってきた。そういう子が、甲斐甲斐しくしてくれたんだ。デレデレもする」

「デデデ、デレデレ?」

「そう。可愛いから食べたい」

「大人しく寝てよーー」

これ以上は危険だ。どんなに忙しくても、俺のことを抱くのは変化ない。夜にしたのに、朝っぱらから起こされる時もある。それだけ、エロいということだ。

「ゆうとくーん」

「……」

早瀬からの誘いを無視して、珈琲を飲んでいる。でも、しつこくして来ないから物足りない。肩透かしを食らったということだ。寂しいという表現も当てはまる。すると、早瀬がおむすびのことを褒めだした。

「美味しいなあ。うまく握れている」

「ラップでご飯を包んで、丸くしたんだ。そうすると簡単に出来るって聞いたよ。大したことをしてないよ」

「そうやって聞いてくれたことと、行動に移してくれたことが嬉しい。留守番をさせることが増えるけど、時間を作るからね」

「無理しなくていいよ。そりゃあ、寂しいけど」

「へえー?」

「え……、あの……」

「悠人君はデザートだったのか。いただきます……」

「わわわっ。食べないでよ、ちょっとー」

早瀬から手首を掴まれて、手の甲を舐められた。おまけに口の中に入れようとした。

「やめてよーっ。……そうだ!通販の番組で、いいものを見つけたんだ。小型のミキサーみたいなやつで、ジュースもみじん切りも、離乳食づくりとか、裏ごしもできるんだ」

「うまく逃げたな。どんなもの?」

「うん。これだよ……」

さっき検索していた商品のページを見せた。噛みつかれないように、両手はテーブルの下にした。しかし、その心配はなかったようで、真面目に見てくれている。

「離乳食づくりか。お父さんのことを気にしてのことか?」

「さっき思い出したんだ。要らないかもしれないから、プレゼントには考えていないよ」

「会うのを迷っているだろう。どんな事で?」

「えーっとね……」

父から、恋人の宮田さんが俺に会いたがっていると聞いている。そこで、素直に思っていることを話した。母のことが気になること、これからどう付き合うのかということ、赤ちゃんは悪くないから、可愛がりたいこと。そういう事をしてもいいのか?ということ。質問をされて答えていくうちに、母から嫌われるのが怖いということに気づいた。

「何でだろう?すごく嫌いで跳ねつけていたのに。両親や宮田さんとも、これから上手くやっていきたいって思っているよ」

「……大人になったね。俺が言うもの変だけど。……親が嫌っていうことを受け入れよう。好き嫌いの感情があっても、それは自然なことだ。そう思う自分を許そう。少しは気持ちが楽になる」

「そういう考え方があるんだねー」

親を好きになったことがなくて、どうしていいのか迷っていた。一気にモヤモヤが晴れてきた。そんな俺のことを見て、早瀬が軽く頷いた。

「……その上で、最低限の付き合いをする。お互いに好感を持てば、行き来すればいい。もう親元にいなくていい環境だし、暮らすこともないだろう。その点はクリアしている。……お母さんに話さずに、お父さん達に会いにいけばいい。お母さんの方から恋人を紹介したいと言われれば、会えばいい。……へえ?こういう人なのかー?……それぐらいの、適当な感じだ」

「お父さんに連絡を取るよ」

「そうか。一緒に行こうか?」

「ううん。一人で行く。裕理さんも誘われたら来てね」

「ああ。分かった」

早瀬が軽く頷いた。しんみりした空気を変えたくて、味噌汁のおかわりはどうするかと聞いた。そして、口にした直後に後悔した。堂々と言うことではない。自分で作っていないからだ。

「おかわりがほしい。入れてくれ」

「分かったよー。へへへ……。お湯の量は?」

「さっきと同じぐらいで」

「うん!」

自信満々に頷いて、キッチンへ行った。インスタントの味噌を入れて、ポットのお湯を注いだ。休みの土日の間で、味噌汁の作り方を覚えると決めた。

コト……。テーブルの上に置いたお椀からは、湯気と味噌の香りが広がった。それを美味しいと言って飲んでくれているから、胸が熱くなった。しかし、それは束の間で、エロい発言をされたことで幻滅した。少々のことなら笑って済ませるが、それも出来ない程度だから、あきれ返った。

1

あなたにおすすめの小説

恋人はメリーゴーランド少年だった~永遠の誓い編

夏目奈緖

BL

「恋人はメリーゴーランド少年だった」続編です。溺愛ドS社長×高校生。恋人同士になった二人の同棲物語。束縛と独占欲。。夏樹と黒崎は恋人同士。夏樹は友人からストーカー行為を受け、車へ押し込まれようとした際に怪我を負った。夏樹のことを守れずに悔やんだ黒崎は、二度と傷つけさせないと決心し、夏樹と同棲を始める。その結果、束縛と独占欲を向けるようになった。黒崎家という古い体質の家に生まれ、愛情を感じずに育った黒崎。結びつきの強い家庭環境で育った夏樹。お互いの価値観のすれ違いを経験し、お互いのトラウマを解消するストーリー。

新緑の少年

東城

BL

大雨の中、車で帰宅中の主人公は道に倒れている少年を発見する。

家に連れて帰り事情を聞くと、少年は母親を刺したと言う。

警察に連絡し同伴で県警に行くが、少年の身の上話に同情し主人公は少年を一時的に引き取ることに。

悪い子ではなく複雑な家庭環境で追い詰められての犯行だった。

日々の生活の中で交流を深める二人だが、ちょっとしたトラブルに見舞われてしまう。

少年と関わるうちに恋心のような慈愛のような不思議な感情に戸惑う主人公。

少年は主人公に対して、保護者のような気持ちを抱いていた。

ハッピーエンドの物語。

Take On Me

マン太

BL

親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。

初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。

岳とも次第に打ち解ける様になり…。

軽いノリのお話しを目指しています。

※BLに分類していますが軽めです。

※他サイトへも掲載しています。

僕の恋人は、超イケメン!!

刃

BL

僕は、普通の高校2年生。そんな僕にある日恋人ができた!それは超イケメンのモテモテ男子、あまりにもモテるため女の子に嫌気をさして、偽者の恋人同士になってほしいとお願いされる。最初は、嘘から始まった恋人ごっこがだんだん本気になっていく。お互いに本気になっていくが・・・二人とも、どうすれば良いのかわからない。この後、僕たちはどうなって行くのかな?

回転木馬の音楽少年~あの日のキミ

夏目奈緖

BL

包容力ドS×心優しい大学生。甘々な二人。包容力のある攻に優しく包み込まれる。海のそばの音楽少年~あの日のキミの続編です。

久田悠人は大学一年生。そそっかしくてネガティブな性格が前向きになれればと、アマチュアバンドでギタリストをしている。恋人の早瀬裕理(31)とは年の差カップル。指輪を交換して結婚生活を迎えた。悠人がコンテストでの入賞等で注目され、レコード会社からの所属契約オファーを受ける。そして、不安に思う悠人のことを、かつてバンド活動をしていた早瀬に優しく包み込まれる。友人の夏樹とプロとして活躍するギタリスト・佐久弥のサポートを受け、未来に向かって歩き始めた。ネガティブな悠人と、意地っ張りの早瀬の、甘々なカップルのストーリー。

<作品時系列>「眠れる森の星空少年~あの日のキミ」→「海のそばの音楽少年~あの日のキミ」→本作「回転木馬の音楽少年~あの日のキミ」

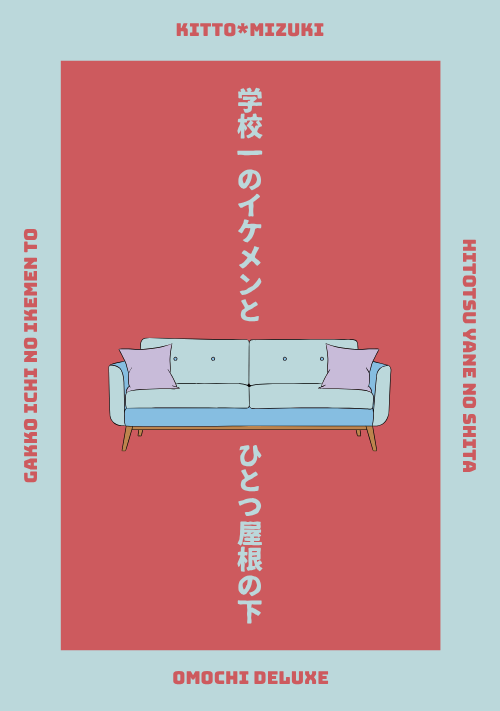

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

ミルクと砂糖は?

もにもに子

BL

瀬川は大学三年生。学費と生活費を稼ぐために始めたカフェのアルバイトは、思いのほか心地よい日々だった。ある日、スーツ姿の男性が来店する。落ち着いた物腰と柔らかな笑顔を見せるその人は、どうやら常連らしい。「アイスコーヒーを」と注文を受け、「ミルクと砂糖は?」と尋ねると、軽く口元を緩め「いつもと同じで」と返ってきた――それが久我との最初の会話だった。これは、カフェで交わした小さなやりとりから始まる、静かで甘い恋の物語。

想いの名残は淡雪に溶けて

叶けい

BL

大阪から東京本社の営業部に異動になって三年目になる佐伯怜二。付き合っていたはずの"カレシ"は音信不通、なのに職場に溢れるのは幸せなカップルの話ばかり。

そんな時、入社時から面倒を見ている新人の三浦匠海に、ふとしたきっかけでご飯を作ってあげるように。発言も行動も何もかも直球な匠海に振り回されるうち、望みなんて無いのに芽生えた恋心。…もう、傷つきたくなんかないのに。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる