16 / 17

決断

しおりを挟む

トモエの答えを切欠に、二人の花舞台が始まる。

この世界に来て、実にこれが四度目。

「意外、ですね」

「そうですか」

一度目は、こちらに来て間もない頃の闘技大会。

二度目は、そこから実に二年が空いてから。

三度目は、人国から戻り、トモエがオユキを攫う為に必要となったから。

その全ての舞台は、戦と武技の名のもとに、あらゆる加護を排したものとなっていた。

筋力に関しては、流石に例外となっていたのだが、それでもその全てでトモエがオユキを下している。

だからこそ、この場では、最期の場では、オユキが求めるのは加護も含めた全てを持ってと考えていた。

しかし、トモエの想定の速度、オユキが魔物を狩る時に見せる速度と、今実際にオユキが刃を振るう速度が一致しない。トモエにしても、加護までを万全に利用する時の速度と、今の速度が異なっている。

明らかに、常の、戦と武技から与えられた功績。

加護の一切を排する指輪をつけている時、言ってしまえば、日々の鍛錬でオユキと向かい合っている時、それとトモエの能力が変わらない。トモエの考えでは、この場での事は互いに能力の全てを使て、そうなるはずであったのだ。だからこそ、意外に、遅れが生まれる。

オユキの接近を、過剰に許してしまう。トモエが、オユキに許すまいと考えた位置、そこにオユキの侵入を許してしまう。

「トモエさんの返答を、まだ正確には聞いていませんから」

流派の皆伝としては、許されない。

トモエとしては、確かにこれは失策だろう。後で、後があるならばきちんと反省し、改めて己を戒めなければならない事柄。

「そうですね」

トモエの懐を狙って飛び込んできたオユキ、そして、少しでも己の身を入れる空間を空けようと、深く湾曲している肉厚で幅広の片手剣をトモエに向けて振っている。それを、トモエは当然とばかりに受け止めながら、曲線を使ってオユキが力を逃がそうとするのを、どうにかそれをさせまいとこちらも細かく動かしながら。

「私の本音は、先にもお話ししました。だからこそ、約束として私はこういいましょう」

オユキはトモエからどうにか印状を与えられているだけ、だからこそ、皆伝の先達としてトモエは振る舞うのだ。

「こちらでの生活は、やはり楽しい事が多いのです。過去には得られなかったものが、あまりにも簡単に得られてしまいます」

太刀を、受け止めた位置から、オユキがトモエの背後に回り込もうと考えて、少しづつ曲線を使って押し込もうと、オユキの有利を作ろうとしていたところを、要諦を見極めてオユキが力を逃せぬ角度でもって力を頼みに振り払う。

あまりにも軽いオユキの体は、トモエが片手で振るう太刀で実に簡単に弾き飛ばされる。

その場に居付ける様に、上から下にとして、そのばえで手首が壊れるような向きにもっていかなかったことは、トモエから見てオユキの褒められる点ではあるだろう。下から武器を入れて、それでも、トモエが太刀を振るうには下から上へとしなければならなかった、その程度にはオユキもトモエの技に対して我を通して見せたのだから。

オユキは、相も変わらず、こちらに来てからという物背は伸びていない。

時に、オユキ自身があまりにも気にするからこそ、衣装に基本として頓着しないからこそ、有効な方法でもって誤認させていたこともある。他との対比で、長く使っているリース伯爵から贈られた化粧台の前に座る己の位置、それを考えれば身長が一切伸びていないことなど理解も及ぶだろうというのに、気が付いていない、騙されている。

トモエのほうはどうかといえば、こちらも変わらない。

年齢を考えたときに、確かにとトモエも考えはするのだが、それにしても少しの誤差くらいは。

「こちらで、オユキさんがいなければ私はもはや生きていくことはできません、いいえ、それを望みはしません」

「私たちの、いえ、私の複製が」

「オユキさんと同じです。私は、疑い続けられるほど強くはありません」

「私も」

「ですが、オユキさんは今まで持ったでしょう」

そう、これがオユキではなくトモエがオユキの立場であったならば。

「私は、確かめるための方法として、極端な手段を選んだことでしょう」

オユキは、トモエの記憶にない、流派の技を知っている。

その事実だけでも、トモエの父が教えたのだと納得は出来たとして、トモエが教えていない事を、そこまでの時間など無かっただろうとトモエが考える事を習い覚えている様子を見ていればいやでも猜疑は募っていっただろう。

今、トモエがオユキを疑わずに済んでいるのは、己の作った姿をオユキが良しとするまでの間にかなりの抵抗を見せていたことに加えて、トモエはこちらに来るまでの間にかなりの期間を試練として過ごす時間があった。

その中には、実のところ誘いがあったのだ。

トモエを試すかのように、かつてのオユキ、典仁の姿をしたナニカがトモエに声をかけたのだ。

迎えに来たと、己もついには生を終えたのだと、探していたのだと。

実に、あの手この手で、姿にしても実に様々。

だが、そのどれもに対して、その時のトモエ、未だに榛花としてのかつてのトモエは偽物だと断定した。

声をかけられるほどに近づかせてしまったのかと、そこに驚きを覚えながらも実に容赦なく切り伏せていったものだ。そして、長い時の果てに、今の典仁がやってきたのだ。

己の直感を信じる、己自身を刃と考えるからこそ、己の判断の一切を疑わないトモエだからこそ、疑わずに済んでいる。

見た目だけは似ている、見た目だけしか似ていない存在を、一体どれだけトモエは切り伏せたのか。

そうした経験のないオユキが、トモエを疑うのはやむを得ないと、そう考えるしかないのだ。

「オユキさんには、話していませんでしたが、私という生命が失われ、オユキさんとあの場で会うまでの間には、それはそれは長い時間があったのですよ」

「ええ、想像は出来ています。技の完成度が、私の知るかつてのトモエさんとは違います。選択肢として、かつてでは選ばなかったような方法を、選んでいます。姿形が変わった、身長が伸びた、私との肉体能力の関係性が逆になったという以上に」

トモエがオユキをはじく力を利用して、オユキはそのまま後ろに大きく飛んで。

せっかくだからと、会話の中でトモエは容赦なく追撃を行うために移動を行って。

移動にしても、此処までの間に散々に便利だと実感している急激な位置の移動。武技による、あまりにも連続性のない移動は、使おうと考えたところで利用が出来ない。トモエの腕力と、己の脚力までを利用したオユキを追いかけるには、振りぬいた腕が邪魔をするからこそ、一息に追いかける事は出来ない。

だからこそ、オユキがどのようにトモエの仕掛けに血合おうするのかが楽しみなのだ。

「そこで、私に対して行われた試し、それと同じだけをオユキさんにというのは芸が無いと考えたのでしょうか」

「あの、トモエさん、流石にそれは」

あまりにもあまりなトモエの評価に、オユキが苦笑いを思わず浮かべる。

互いに、互いを殺すのだと、確実に致命とする技を放つのだと考えて動き回っている。

だというのに、会話はどこまで行っても常の温度。

話題ばかりは、流石にこの場に合わせた物を。

追いかけ、追いついたからこそ、トモエは軽くそれこそ外から見ても、分からぬ物にはわからぬ程度に腕を回し、関節を固めて、骨に力を通すことで早く動かす。武器を持つのは、手に引っ掛けている部分を使って打ち出すように。そして、刃が届いた先で、改めてつかめば、そこで確保を、動きを変えればいいのだと流派で考えているからこそ。

太刀こそ至上、そうした流派ではある。

しかし、開祖の遺した言葉なの中に、鍛錬の段階、技の追及の果てに徐々に得物を短く。最終的には、己の手を、指を使う事こそが等と言う話とて残っている。

だからこそ、目録として当身術がある。

そして、オユキには簡単に説明をしたからだろう。

同じ速度を出すための方法を使って、しかし、オユキのほうは武器を保持するために飾り緒を手首に通せるようにと結わえていることもあり。そちらまでを使って、トモエから太刀を奪おうという構え。

そして、それこそトモエが狙った動きでもある。

「私は、ええ、ですから。オユキさんの言葉に応える形では、こちらに残りましょうと、誘いましょう」

「私の疲労を、私がこのようになる事を」

「それは変わらず認める気はありません」

瞬間的に、一息に柄を握る力で己をトモエは一度調整したうえで、体が固まる、そこに改めて内向きに軽く回した肩と肘を外側に回しながら一息に振り下ろす。

今回のオユキの失敗は、先ほどはトモエにこのような手段を取らせぬ様に避けたというのに、上から下に、押さえつけるような力を使わせぬ様にと動いていたというのに今回はそれを許した。トモエがよもや追いかけるとは考えていなかったのか、対応として後手に回った。

後手に回り、上から下へと振り下ろされるトモエの太刀に対して何かをと考えているならば良し、そのように考えながらも、容赦なく二つに切り分けるという意思を持ち、技を使って。

「だからこそ、それは、言わぬが花と言うものです」

この約束の果て、トモエが勝利してしまえば、オユキは残ると言い出してしまうだろう。

互いの大切な約束のうえでの事なのだ。

どちらも望まぬというのに、この世界に揃って残る事と相なってしまう。

オユキは、互いに望んでいないのだから、このような問答も、必要ないと考えている。ならば、トモエが行うべき問答、オユキとの間で話すべきなのは、やはりオユキがトモエを誘導しようとしている方向なのだろう。

「トモエさんは、こちらに残るのだとして」

「覚悟は、あります。あらゆる意味での」

だからこそ、オユキは今トモエに覚悟を問うているのだ。

こちらに来るにあたって、オユキの姿を作り、後悔する事は無いのかとそうして話したはずだというのに、トモエは後悔を抱え込んでしまった。

そんなトモエの姿に、オユキにしても公開をしてしまった。

そして、その事実が、ただただ互いに根深い疲労を与えていくのだ。

「私は、この世界が好きですから。楽しめます、かつての世界にはなかった、あらゆることが流派を背負うと決めた私に、嬉しい事ばかり。だからこそ、私はまだ私の求める道を、こちらでも歩きたいのです」

そして、振り下ろした刃は、オユキの日本の武器に絡めとられて、そらされながら。

これが、神授の太刀でなければ、横からの力を、普段はそちらに力が働くと考えない方向からの力を加えたのだとしたら、おることもできたかもしれない。

「だからこそ、これは私の我儘です」

改めて、今一度。

オユキの憧れた世界で、トモエもオユキから話を聞いて、憧れを覚えた世界で。

もう一度、この世界で生きてみようと。

今のつらさというのは、そこにオユキが用意した大前提があるからこそ生まれているのだからと。

この世界に来て、実にこれが四度目。

「意外、ですね」

「そうですか」

一度目は、こちらに来て間もない頃の闘技大会。

二度目は、そこから実に二年が空いてから。

三度目は、人国から戻り、トモエがオユキを攫う為に必要となったから。

その全ての舞台は、戦と武技の名のもとに、あらゆる加護を排したものとなっていた。

筋力に関しては、流石に例外となっていたのだが、それでもその全てでトモエがオユキを下している。

だからこそ、この場では、最期の場では、オユキが求めるのは加護も含めた全てを持ってと考えていた。

しかし、トモエの想定の速度、オユキが魔物を狩る時に見せる速度と、今実際にオユキが刃を振るう速度が一致しない。トモエにしても、加護までを万全に利用する時の速度と、今の速度が異なっている。

明らかに、常の、戦と武技から与えられた功績。

加護の一切を排する指輪をつけている時、言ってしまえば、日々の鍛錬でオユキと向かい合っている時、それとトモエの能力が変わらない。トモエの考えでは、この場での事は互いに能力の全てを使て、そうなるはずであったのだ。だからこそ、意外に、遅れが生まれる。

オユキの接近を、過剰に許してしまう。トモエが、オユキに許すまいと考えた位置、そこにオユキの侵入を許してしまう。

「トモエさんの返答を、まだ正確には聞いていませんから」

流派の皆伝としては、許されない。

トモエとしては、確かにこれは失策だろう。後で、後があるならばきちんと反省し、改めて己を戒めなければならない事柄。

「そうですね」

トモエの懐を狙って飛び込んできたオユキ、そして、少しでも己の身を入れる空間を空けようと、深く湾曲している肉厚で幅広の片手剣をトモエに向けて振っている。それを、トモエは当然とばかりに受け止めながら、曲線を使ってオユキが力を逃がそうとするのを、どうにかそれをさせまいとこちらも細かく動かしながら。

「私の本音は、先にもお話ししました。だからこそ、約束として私はこういいましょう」

オユキはトモエからどうにか印状を与えられているだけ、だからこそ、皆伝の先達としてトモエは振る舞うのだ。

「こちらでの生活は、やはり楽しい事が多いのです。過去には得られなかったものが、あまりにも簡単に得られてしまいます」

太刀を、受け止めた位置から、オユキがトモエの背後に回り込もうと考えて、少しづつ曲線を使って押し込もうと、オユキの有利を作ろうとしていたところを、要諦を見極めてオユキが力を逃せぬ角度でもって力を頼みに振り払う。

あまりにも軽いオユキの体は、トモエが片手で振るう太刀で実に簡単に弾き飛ばされる。

その場に居付ける様に、上から下にとして、そのばえで手首が壊れるような向きにもっていかなかったことは、トモエから見てオユキの褒められる点ではあるだろう。下から武器を入れて、それでも、トモエが太刀を振るうには下から上へとしなければならなかった、その程度にはオユキもトモエの技に対して我を通して見せたのだから。

オユキは、相も変わらず、こちらに来てからという物背は伸びていない。

時に、オユキ自身があまりにも気にするからこそ、衣装に基本として頓着しないからこそ、有効な方法でもって誤認させていたこともある。他との対比で、長く使っているリース伯爵から贈られた化粧台の前に座る己の位置、それを考えれば身長が一切伸びていないことなど理解も及ぶだろうというのに、気が付いていない、騙されている。

トモエのほうはどうかといえば、こちらも変わらない。

年齢を考えたときに、確かにとトモエも考えはするのだが、それにしても少しの誤差くらいは。

「こちらで、オユキさんがいなければ私はもはや生きていくことはできません、いいえ、それを望みはしません」

「私たちの、いえ、私の複製が」

「オユキさんと同じです。私は、疑い続けられるほど強くはありません」

「私も」

「ですが、オユキさんは今まで持ったでしょう」

そう、これがオユキではなくトモエがオユキの立場であったならば。

「私は、確かめるための方法として、極端な手段を選んだことでしょう」

オユキは、トモエの記憶にない、流派の技を知っている。

その事実だけでも、トモエの父が教えたのだと納得は出来たとして、トモエが教えていない事を、そこまでの時間など無かっただろうとトモエが考える事を習い覚えている様子を見ていればいやでも猜疑は募っていっただろう。

今、トモエがオユキを疑わずに済んでいるのは、己の作った姿をオユキが良しとするまでの間にかなりの抵抗を見せていたことに加えて、トモエはこちらに来るまでの間にかなりの期間を試練として過ごす時間があった。

その中には、実のところ誘いがあったのだ。

トモエを試すかのように、かつてのオユキ、典仁の姿をしたナニカがトモエに声をかけたのだ。

迎えに来たと、己もついには生を終えたのだと、探していたのだと。

実に、あの手この手で、姿にしても実に様々。

だが、そのどれもに対して、その時のトモエ、未だに榛花としてのかつてのトモエは偽物だと断定した。

声をかけられるほどに近づかせてしまったのかと、そこに驚きを覚えながらも実に容赦なく切り伏せていったものだ。そして、長い時の果てに、今の典仁がやってきたのだ。

己の直感を信じる、己自身を刃と考えるからこそ、己の判断の一切を疑わないトモエだからこそ、疑わずに済んでいる。

見た目だけは似ている、見た目だけしか似ていない存在を、一体どれだけトモエは切り伏せたのか。

そうした経験のないオユキが、トモエを疑うのはやむを得ないと、そう考えるしかないのだ。

「オユキさんには、話していませんでしたが、私という生命が失われ、オユキさんとあの場で会うまでの間には、それはそれは長い時間があったのですよ」

「ええ、想像は出来ています。技の完成度が、私の知るかつてのトモエさんとは違います。選択肢として、かつてでは選ばなかったような方法を、選んでいます。姿形が変わった、身長が伸びた、私との肉体能力の関係性が逆になったという以上に」

トモエがオユキをはじく力を利用して、オユキはそのまま後ろに大きく飛んで。

せっかくだからと、会話の中でトモエは容赦なく追撃を行うために移動を行って。

移動にしても、此処までの間に散々に便利だと実感している急激な位置の移動。武技による、あまりにも連続性のない移動は、使おうと考えたところで利用が出来ない。トモエの腕力と、己の脚力までを利用したオユキを追いかけるには、振りぬいた腕が邪魔をするからこそ、一息に追いかける事は出来ない。

だからこそ、オユキがどのようにトモエの仕掛けに血合おうするのかが楽しみなのだ。

「そこで、私に対して行われた試し、それと同じだけをオユキさんにというのは芸が無いと考えたのでしょうか」

「あの、トモエさん、流石にそれは」

あまりにもあまりなトモエの評価に、オユキが苦笑いを思わず浮かべる。

互いに、互いを殺すのだと、確実に致命とする技を放つのだと考えて動き回っている。

だというのに、会話はどこまで行っても常の温度。

話題ばかりは、流石にこの場に合わせた物を。

追いかけ、追いついたからこそ、トモエは軽くそれこそ外から見ても、分からぬ物にはわからぬ程度に腕を回し、関節を固めて、骨に力を通すことで早く動かす。武器を持つのは、手に引っ掛けている部分を使って打ち出すように。そして、刃が届いた先で、改めてつかめば、そこで確保を、動きを変えればいいのだと流派で考えているからこそ。

太刀こそ至上、そうした流派ではある。

しかし、開祖の遺した言葉なの中に、鍛錬の段階、技の追及の果てに徐々に得物を短く。最終的には、己の手を、指を使う事こそが等と言う話とて残っている。

だからこそ、目録として当身術がある。

そして、オユキには簡単に説明をしたからだろう。

同じ速度を出すための方法を使って、しかし、オユキのほうは武器を保持するために飾り緒を手首に通せるようにと結わえていることもあり。そちらまでを使って、トモエから太刀を奪おうという構え。

そして、それこそトモエが狙った動きでもある。

「私は、ええ、ですから。オユキさんの言葉に応える形では、こちらに残りましょうと、誘いましょう」

「私の疲労を、私がこのようになる事を」

「それは変わらず認める気はありません」

瞬間的に、一息に柄を握る力で己をトモエは一度調整したうえで、体が固まる、そこに改めて内向きに軽く回した肩と肘を外側に回しながら一息に振り下ろす。

今回のオユキの失敗は、先ほどはトモエにこのような手段を取らせぬ様に避けたというのに、上から下に、押さえつけるような力を使わせぬ様にと動いていたというのに今回はそれを許した。トモエがよもや追いかけるとは考えていなかったのか、対応として後手に回った。

後手に回り、上から下へと振り下ろされるトモエの太刀に対して何かをと考えているならば良し、そのように考えながらも、容赦なく二つに切り分けるという意思を持ち、技を使って。

「だからこそ、それは、言わぬが花と言うものです」

この約束の果て、トモエが勝利してしまえば、オユキは残ると言い出してしまうだろう。

互いの大切な約束のうえでの事なのだ。

どちらも望まぬというのに、この世界に揃って残る事と相なってしまう。

オユキは、互いに望んでいないのだから、このような問答も、必要ないと考えている。ならば、トモエが行うべき問答、オユキとの間で話すべきなのは、やはりオユキがトモエを誘導しようとしている方向なのだろう。

「トモエさんは、こちらに残るのだとして」

「覚悟は、あります。あらゆる意味での」

だからこそ、オユキは今トモエに覚悟を問うているのだ。

こちらに来るにあたって、オユキの姿を作り、後悔する事は無いのかとそうして話したはずだというのに、トモエは後悔を抱え込んでしまった。

そんなトモエの姿に、オユキにしても公開をしてしまった。

そして、その事実が、ただただ互いに根深い疲労を与えていくのだ。

「私は、この世界が好きですから。楽しめます、かつての世界にはなかった、あらゆることが流派を背負うと決めた私に、嬉しい事ばかり。だからこそ、私はまだ私の求める道を、こちらでも歩きたいのです」

そして、振り下ろした刃は、オユキの日本の武器に絡めとられて、そらされながら。

これが、神授の太刀でなければ、横からの力を、普段はそちらに力が働くと考えない方向からの力を加えたのだとしたら、おることもできたかもしれない。

「だからこそ、これは私の我儘です」

改めて、今一度。

オユキの憧れた世界で、トモエもオユキから話を聞いて、憧れを覚えた世界で。

もう一度、この世界で生きてみようと。

今のつらさというのは、そこにオユキが用意した大前提があるからこそ生まれているのだからと。

0

あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる

竜頭蛇

ファンタジー

ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。

評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。

身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る

マメシバ

ファンタジー

貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息

三歳で婚約破棄され

そのショックで前世の記憶が蘇る

前世でも貧乏だったのなんの問題なし

なによりも魔法の世界

ワクワクが止まらない三歳児の

波瀾万丈

出来損ない貴族の三男は、謎スキル【サブスク】で世界最強へと成り上がる〜今日も僕は、無能を演じながら能力を徴収する〜

シマセイ

ファンタジー

実力至上主義の貴族家に転生したものの、何の才能も持たない三男のルキウスは、「出来損ない」として優秀な兄たちから虐げられる日々を送っていた。

起死回生を願った五歳の「スキルの儀」で彼が授かったのは、【サブスクリプション】という誰も聞いたことのない謎のスキル。

その結果、彼の立場はさらに悪化。完全な「クズ」の烙印を押され、家族から存在しない者として扱われるようになってしまう。

絶望の淵で彼に寄り添うのは、心優しき専属メイドただ一人。

役立たずと蔑まれたこの謎のスキルが、やがて少年の運命を、そして世界を静かに揺るがしていくことを、まだ誰も知らない。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

神々の愛し子って何したらいいの?とりあえずのんびり過ごします

夜明シスカ

ファンタジー

アリュールという世界の中にある一国。

アール国で国の端っこの海に面した田舎領地に神々の寵愛を受けし者として生を受けた子。

いわゆる"神々の愛し子"というもの。

神々の寵愛を受けているというからには、大事にしましょうね。

そういうことだ。

そう、大事にしていれば国も繁栄するだけ。

簡単でしょう?

えぇ、なんなら周りも巻き込んでみーんな幸せになりませんか??

−−−−−−

新連載始まりました。

私としては初の挑戦になる内容のため、至らぬところもあると思いますが、温めで見守って下さいませ。

会話の「」前に人物の名称入れてみることにしました。

余計読みにくいかなぁ?と思いつつ。

会話がわからない!となるよりは・・

試みですね。

誤字・脱字・文章修正 随時行います。

短編タグが長編に変更になることがございます。

*タイトルの「神々の寵愛者」→「神々の愛し子」に変更しました。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

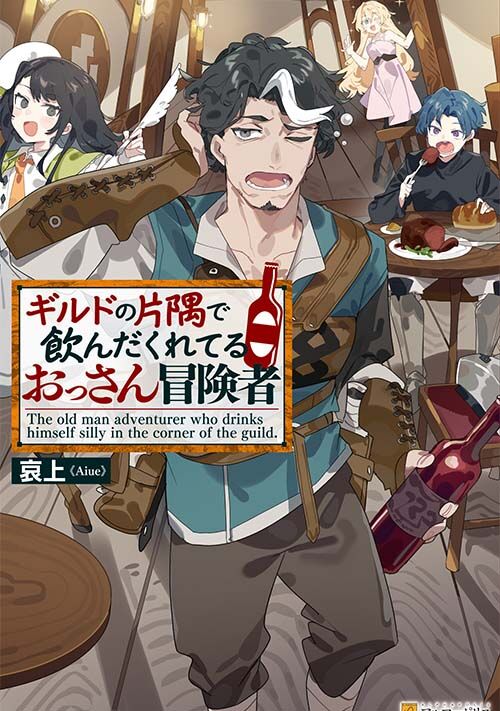

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる