4 / 6

第四話:安らぎへと導く言葉

しおりを挟む

──病室。

病室の窓から、夕陽の最後の光が淡く、そして優しく差し込んでいた。

風に揺れる薄手のカーテンが、壁の上で光と影の柔らかい模様を静かに描き、そして溶け合わせていく。

その中で、悠斗はいつも通り、ベッドのそばに置かれた簡素なパイプ椅子にゆっくりと腰を下ろした。

「……来たよ、母さん」

誰に聞かせるともなく小さく呟き、悠斗はベッドから投げ出された母の細く冷たい手を、そっと両手で包み込むように握った。

悠斗の母──遥は、もう十年もの間、ずっと意識のないまま、この殺風景な病院の一室に横たわっている。

その手は、まだ確かな温もりを伝えてくれる。

病衣に包まれたその身体は、見舞いに来るたびに少しずつ、でも確実に細く小さくなっているように感じられた。

だが、穏やかな呼吸を繰り返す遥の寝顔は不思議なほど安らかで、どこか遠い夢を見ているかのようだった。

──今から、十年前。

まだ幼かった悠斗が、この生まれ持った厄介な霊感という力に振り回され、怯えてばかりいないようにと、母が特別な帰り道を教えてくれた、あの日のこと。

その時、親子は"何か"に襲われた——悠斗はそう感じている。

正確に言えば、悠斗自身……その時の記憶がまるで濃い霧に包まれたように曖昧で、どんなに思い出そうとしても、肝心な部分が意識の底に沈んでしまったかのように。

はっきりとは思い出せない。

でも、二人を襲ったのが、この世ならざる"霊的な存在だった"ということだけは、今でも鮮明に、そして確信を持って覚えている。

悠斗も、あの場にいたはずなのだ。

なのに、あの瞬間のことを思い出そうとすると、途端に全身の皮膚が粟立ち、心臓が氷水で締め付けられるように痛んで、思考がそこで強制的に停止してしまう。

父は、そんな母の高額な入院費用をたった一人で稼ぐため、今はもう遠く離れた土地の会社で、それこそ身を粉にして働いてくれていた。

だからこそ、母は今もこうして、かろうじて"生きていられる"。

静まり返った病室に、夕暮れのもの悲しい時間だけが、ただゆっくりと、そして残酷に流れていく。

「……また、明日も来るよ、母さん」

そっと温もりを感じるその手を離し、悠斗は静かに病室をあとにした。

***

桜織市の夜は、古い街並みにも関わらず、意外なほど街灯がきらびやかに輝いている。

病院の自動ドアを抜けると、先程の幽霊との遭遇で感じた精神的な疲労が、ずっしりと足元に重く絡みついてきた。

思わず溜息混じりに考えながら、悠斗は重い足取りで自宅へと向かう。

玄関の古びたドアを開けると、シンと静まり返った誰もいない部屋に、春の夜の少しだけ冷たい風が、ふっと寂しく入り込んできた。

軋む階段を上がり、自分の部屋のベッドに、倒れ込むように腰を下ろす。

その瞬間、ようやく全身の緊張の糸が切れ、どっと疲労が押し寄せてきた。

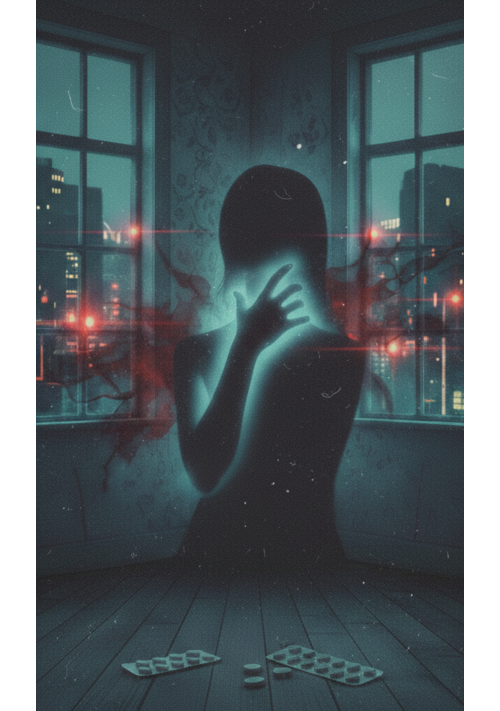

薄暗い部屋の中、悠斗はぼんやりとシミの浮いた天井を見つめながら、ゆっくりと目を閉じる。

──すると、まるで水面に広がる波紋のように、あの遠い日の記憶が、静かに、そして鮮明に浮かび上がってきた。

──────────

それは、今からちょうど十年前のこと。

まだ悠斗が七つだった、春の夜。

廃れてしまった神社へと続く長く薄暗い石段を、母が悠斗の小さな手を優しく引いて、ゆっくりと登っていた。

月明かりにぼんやりと照らされた苔むした石畳を、母のすぐ隣で、悠斗は小さな歩幅で一生懸命についていったのを覚えている。

母の穏やかな横顔は、どこまでも、そしていつまでも優しかった。

「悠斗、霊というのはね、本当はそんなに怖がるものじゃないのよ」

神社の朱塗りの鳥居をくぐったところで、母がふと立ち止まり、悠斗の目線に合わせて屈み込みながら、優しく微笑んだ。

「ただね、あの人たちは、道に迷って、さまよってるだけなの」

「たくさんの悲しみや、やり残した後悔を抱えたまま、自分がどこへ行けばいいのか分からなくなってしまった、人たちなんだよ」

その声は、まるで子守唄のように穏やかで、静かな夜の風に溶けていくようだった。

悠斗は、そんな母の優しい横顔を、じっと見つめた。

まだその言葉の本当の意味は、幼い悠斗にはよく分からなかったけれど、それでもなぜだか不思議と心が安らいで、温かくなったのを、今でもはっきりと覚えている。

「ほら、悠斗。あそこを、よおく見てごらん」

母が、神社の境内のはずれ、古い灯篭の陰へと、そっと視線を送った。

その視線の先には──

ふわり、と。

まるで陽炎のように、淡く揺らめく人影。

──腰の曲がった、優しい瞳をした老人だった。

どこか寂しそうに、そして心細そうに、ぽつんと一人でそこに立っている。

その輪郭は、まるで春の夜霧のように淡くぼやけていて、現実感が希薄であった。

「悠斗、怖がらないで……しっかり見ていてね」

母はそう言うと、おじいさんの元へと歩いていく。

そっと膝をつき、そのおじいさんの霊と、静かに視線を合わせた。

「……初めまして。夜分に申し訳ありません。何か、お困りのことでもおありですか?」

母の声は、夜のしじまに溶け込むように静かで、だが、不思議なほどはっきりと、そして温かく、その霊へと確かに届いていた。

老人の霊は、ゆっくりと母の方を振り返り、その瞳に、深い戸惑いと、そしてほんのわずかな驚きの色を浮かべる。

『……おお……おお……。あんたには……儂の、この姿が、視えているのかね……?』

掠れた、そしてどこか弱々しい声が、神社の冷えた夜気に溶けていくようであった。

「ええ、はっきりと視えていますし、あなたの声も聞こえていますよ」

母のその微笑みは、本当にあたたかくて、慈愛に満ちていた。

まるで、何十年も会っていなかった、旧い友人に再会した時に向けるような、そんな優しい眼差し。

その言葉と眼差しに、おじいさんの強張っていた肩が、ふっと力を失って落ちる。

『……このまま、儂は……消えてしまうんじゃろうか? そう思うと……それが、怖くて怖くて、仕方ないんじゃ……』

か細く、震える声。

その瞳には、拭いきれない不安の色が浮かんでいる。

『最近……少しずつ、自分の意識というものが、薄れて……まるで霞のように、なってきてのぉ……』

神社の静まり返った境内に、さぁ……と風が吹き抜ける。

桜の木がざわざわと揺れ、はらり、はらりと、夜目にも白い花びらが数枚舞い落ちた。

『儂は、一体どうなってしまうんじゃ……? このまま、本当に何もかも消えて、無くなってしまうのか……?』

おじいさんの霊は、すがるような目で、じっと母を見つめる。

母は、その不安を受け止めるように、そっと穏やかに首を横に振った。

そして、目を細め、包み込むように、やさしく答える。

「大丈夫ですよ。たとえ記憶が薄れて、今のあなたの形が失われたとしても…」

「あなたの魂そのものが、なくなるわけではありませんから」

『儂の、魂……?』

「はい。この世の全ての魂は、巡り巡って、いつかまた、この世に新しい命として《生まれ変わる》のです。だから、何も恐れることはありませんよ」

母のその声は、まるで春の陽だまりを運ぶ風のように、そっと、おじいさんの凍てついた心に届き、それを優しく溶かす。

おじいさんの、苦悶に歪んでいた表情が、ほんのわずかに和らいでいくのが見えた。

『そうか……そうなのか……。また、儂も……生まれ変われるのか……』

「ええ、ですから、どうぞ安心なさってくださいね」

母がそう優しく言葉をかけると共に、おじいさんの淡い輪郭が、ふわりとさらに揺らいだ。

まるで、月光に溶け込んでいくかのように。

その不安を包み込むように。

『……そうか……そうか……。あぁ……ありがとう、お嬢さん。なんだか、心が……すっと、軽くなったよ……』

その姿が、夜空の星々へと吸い込まれるように、ゆっくりと薄れていく。

「どうか、安らかに。次の人生も、幸多きものでありますように」

母が、そっと胸の前で手を合わせ、深く頭を垂れた。

光の中へ消えゆく間際、おじいさんは最後に、悠斗のほうをふっと見る。

『坊やも……お母さんのこと、しっかりと守るんじゃぞ……達者でな……』

ほとんど触れたか触れないか分からないくらい、優しい手が、悠斗の小さな頭を、そっと撫でてくれた。

「……うん」

春の夜風が、もう一度、さぁっと強く吹くと、おじいさんの淡い影は、静かに夜の闇へと消えていった。

神社の境内には、深く、そしてどこまでもやさしい沈黙だけが広がっていた。

母は静かに立ち上がり、悠斗の小さな手を、再びぎゅっと取った。

「ね? 怖くなかったでしょう?」

「うん」

「じゃあ、お家に帰ろうか」

悠斗は、その手を、今度は自分の方から、力いっぱい握り返した。

──だが、この時の悠斗はまだ、何も知らなかった。

この夜の、温かくもどこか切ない記憶が、やがて、悠斗のこれからの運命を大きく左右し、そして悠斗自身を導く、一つの大切な鍵になることなど。

病室の窓から、夕陽の最後の光が淡く、そして優しく差し込んでいた。

風に揺れる薄手のカーテンが、壁の上で光と影の柔らかい模様を静かに描き、そして溶け合わせていく。

その中で、悠斗はいつも通り、ベッドのそばに置かれた簡素なパイプ椅子にゆっくりと腰を下ろした。

「……来たよ、母さん」

誰に聞かせるともなく小さく呟き、悠斗はベッドから投げ出された母の細く冷たい手を、そっと両手で包み込むように握った。

悠斗の母──遥は、もう十年もの間、ずっと意識のないまま、この殺風景な病院の一室に横たわっている。

その手は、まだ確かな温もりを伝えてくれる。

病衣に包まれたその身体は、見舞いに来るたびに少しずつ、でも確実に細く小さくなっているように感じられた。

だが、穏やかな呼吸を繰り返す遥の寝顔は不思議なほど安らかで、どこか遠い夢を見ているかのようだった。

──今から、十年前。

まだ幼かった悠斗が、この生まれ持った厄介な霊感という力に振り回され、怯えてばかりいないようにと、母が特別な帰り道を教えてくれた、あの日のこと。

その時、親子は"何か"に襲われた——悠斗はそう感じている。

正確に言えば、悠斗自身……その時の記憶がまるで濃い霧に包まれたように曖昧で、どんなに思い出そうとしても、肝心な部分が意識の底に沈んでしまったかのように。

はっきりとは思い出せない。

でも、二人を襲ったのが、この世ならざる"霊的な存在だった"ということだけは、今でも鮮明に、そして確信を持って覚えている。

悠斗も、あの場にいたはずなのだ。

なのに、あの瞬間のことを思い出そうとすると、途端に全身の皮膚が粟立ち、心臓が氷水で締め付けられるように痛んで、思考がそこで強制的に停止してしまう。

父は、そんな母の高額な入院費用をたった一人で稼ぐため、今はもう遠く離れた土地の会社で、それこそ身を粉にして働いてくれていた。

だからこそ、母は今もこうして、かろうじて"生きていられる"。

静まり返った病室に、夕暮れのもの悲しい時間だけが、ただゆっくりと、そして残酷に流れていく。

「……また、明日も来るよ、母さん」

そっと温もりを感じるその手を離し、悠斗は静かに病室をあとにした。

***

桜織市の夜は、古い街並みにも関わらず、意外なほど街灯がきらびやかに輝いている。

病院の自動ドアを抜けると、先程の幽霊との遭遇で感じた精神的な疲労が、ずっしりと足元に重く絡みついてきた。

思わず溜息混じりに考えながら、悠斗は重い足取りで自宅へと向かう。

玄関の古びたドアを開けると、シンと静まり返った誰もいない部屋に、春の夜の少しだけ冷たい風が、ふっと寂しく入り込んできた。

軋む階段を上がり、自分の部屋のベッドに、倒れ込むように腰を下ろす。

その瞬間、ようやく全身の緊張の糸が切れ、どっと疲労が押し寄せてきた。

薄暗い部屋の中、悠斗はぼんやりとシミの浮いた天井を見つめながら、ゆっくりと目を閉じる。

──すると、まるで水面に広がる波紋のように、あの遠い日の記憶が、静かに、そして鮮明に浮かび上がってきた。

──────────

それは、今からちょうど十年前のこと。

まだ悠斗が七つだった、春の夜。

廃れてしまった神社へと続く長く薄暗い石段を、母が悠斗の小さな手を優しく引いて、ゆっくりと登っていた。

月明かりにぼんやりと照らされた苔むした石畳を、母のすぐ隣で、悠斗は小さな歩幅で一生懸命についていったのを覚えている。

母の穏やかな横顔は、どこまでも、そしていつまでも優しかった。

「悠斗、霊というのはね、本当はそんなに怖がるものじゃないのよ」

神社の朱塗りの鳥居をくぐったところで、母がふと立ち止まり、悠斗の目線に合わせて屈み込みながら、優しく微笑んだ。

「ただね、あの人たちは、道に迷って、さまよってるだけなの」

「たくさんの悲しみや、やり残した後悔を抱えたまま、自分がどこへ行けばいいのか分からなくなってしまった、人たちなんだよ」

その声は、まるで子守唄のように穏やかで、静かな夜の風に溶けていくようだった。

悠斗は、そんな母の優しい横顔を、じっと見つめた。

まだその言葉の本当の意味は、幼い悠斗にはよく分からなかったけれど、それでもなぜだか不思議と心が安らいで、温かくなったのを、今でもはっきりと覚えている。

「ほら、悠斗。あそこを、よおく見てごらん」

母が、神社の境内のはずれ、古い灯篭の陰へと、そっと視線を送った。

その視線の先には──

ふわり、と。

まるで陽炎のように、淡く揺らめく人影。

──腰の曲がった、優しい瞳をした老人だった。

どこか寂しそうに、そして心細そうに、ぽつんと一人でそこに立っている。

その輪郭は、まるで春の夜霧のように淡くぼやけていて、現実感が希薄であった。

「悠斗、怖がらないで……しっかり見ていてね」

母はそう言うと、おじいさんの元へと歩いていく。

そっと膝をつき、そのおじいさんの霊と、静かに視線を合わせた。

「……初めまして。夜分に申し訳ありません。何か、お困りのことでもおありですか?」

母の声は、夜のしじまに溶け込むように静かで、だが、不思議なほどはっきりと、そして温かく、その霊へと確かに届いていた。

老人の霊は、ゆっくりと母の方を振り返り、その瞳に、深い戸惑いと、そしてほんのわずかな驚きの色を浮かべる。

『……おお……おお……。あんたには……儂の、この姿が、視えているのかね……?』

掠れた、そしてどこか弱々しい声が、神社の冷えた夜気に溶けていくようであった。

「ええ、はっきりと視えていますし、あなたの声も聞こえていますよ」

母のその微笑みは、本当にあたたかくて、慈愛に満ちていた。

まるで、何十年も会っていなかった、旧い友人に再会した時に向けるような、そんな優しい眼差し。

その言葉と眼差しに、おじいさんの強張っていた肩が、ふっと力を失って落ちる。

『……このまま、儂は……消えてしまうんじゃろうか? そう思うと……それが、怖くて怖くて、仕方ないんじゃ……』

か細く、震える声。

その瞳には、拭いきれない不安の色が浮かんでいる。

『最近……少しずつ、自分の意識というものが、薄れて……まるで霞のように、なってきてのぉ……』

神社の静まり返った境内に、さぁ……と風が吹き抜ける。

桜の木がざわざわと揺れ、はらり、はらりと、夜目にも白い花びらが数枚舞い落ちた。

『儂は、一体どうなってしまうんじゃ……? このまま、本当に何もかも消えて、無くなってしまうのか……?』

おじいさんの霊は、すがるような目で、じっと母を見つめる。

母は、その不安を受け止めるように、そっと穏やかに首を横に振った。

そして、目を細め、包み込むように、やさしく答える。

「大丈夫ですよ。たとえ記憶が薄れて、今のあなたの形が失われたとしても…」

「あなたの魂そのものが、なくなるわけではありませんから」

『儂の、魂……?』

「はい。この世の全ての魂は、巡り巡って、いつかまた、この世に新しい命として《生まれ変わる》のです。だから、何も恐れることはありませんよ」

母のその声は、まるで春の陽だまりを運ぶ風のように、そっと、おじいさんの凍てついた心に届き、それを優しく溶かす。

おじいさんの、苦悶に歪んでいた表情が、ほんのわずかに和らいでいくのが見えた。

『そうか……そうなのか……。また、儂も……生まれ変われるのか……』

「ええ、ですから、どうぞ安心なさってくださいね」

母がそう優しく言葉をかけると共に、おじいさんの淡い輪郭が、ふわりとさらに揺らいだ。

まるで、月光に溶け込んでいくかのように。

その不安を包み込むように。

『……そうか……そうか……。あぁ……ありがとう、お嬢さん。なんだか、心が……すっと、軽くなったよ……』

その姿が、夜空の星々へと吸い込まれるように、ゆっくりと薄れていく。

「どうか、安らかに。次の人生も、幸多きものでありますように」

母が、そっと胸の前で手を合わせ、深く頭を垂れた。

光の中へ消えゆく間際、おじいさんは最後に、悠斗のほうをふっと見る。

『坊やも……お母さんのこと、しっかりと守るんじゃぞ……達者でな……』

ほとんど触れたか触れないか分からないくらい、優しい手が、悠斗の小さな頭を、そっと撫でてくれた。

「……うん」

春の夜風が、もう一度、さぁっと強く吹くと、おじいさんの淡い影は、静かに夜の闇へと消えていった。

神社の境内には、深く、そしてどこまでもやさしい沈黙だけが広がっていた。

母は静かに立ち上がり、悠斗の小さな手を、再びぎゅっと取った。

「ね? 怖くなかったでしょう?」

「うん」

「じゃあ、お家に帰ろうか」

悠斗は、その手を、今度は自分の方から、力いっぱい握り返した。

──だが、この時の悠斗はまだ、何も知らなかった。

この夜の、温かくもどこか切ない記憶が、やがて、悠斗のこれからの運命を大きく左右し、そして悠斗自身を導く、一つの大切な鍵になることなど。

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

恋愛の醍醐味

凛子

恋愛

最近の恋人の言動に嫌気がさしていた萌々香は、誕生日を忘れられたことで、ついに別れを決断。

あることがきっかけで、完璧な理想の恋人に出会うことが出来た萌々香は、幸せな日々が永遠に続くと思っていたのだが……

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

愛しの第一王子殿下

みつまめ つぼみ

恋愛

公爵令嬢アリシアは15歳。三年前に魔王討伐に出かけたゴルテンファル王国の第一王子クラウス一行の帰りを待ちわびていた。

そして帰ってきたクラウス王子は、仲間の訃報を口にし、それと同時に同行していた聖女との婚姻を告げる。

クラウスとの婚約を破棄されたアリシアは、言い寄ってくる第二王子マティアスの手から逃れようと、国外脱出を図るのだった。

そんなアリシアを手助けするフードを目深に被った旅の戦士エドガー。彼とアリシアの逃避行が、今始まる。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる