18 / 20

「勝利の女神の塔」編

9.二面の顔

しおりを挟む

「俺は、いつか『チャンピオンズ・リング』をこの手にしたい。それだけが、俺が生きる意味なんだ」

チャンピオンズ・リングーーあらゆる冒険者の頂点に立つ王者の証。

ギルド発祥以来伝わるこの指環は、所持者に戦いを挑んで勝利することによってのみ手に入る。つまり、所持者はこの世界で最強ということだ。また、相対的に保持者の強さを更新していくので、同時に歴史上でも最強ということにもなるため、通常の二つ名の他に"史上最高"と呼ばれるようになる。

現保持者は"勝利者"アヴェイロだったか。

「アヴェイロとは同じクランだから、あいつの凄さは身に染みて分かってる。今の世の中で"救世主"リオネルと張り合えるのはあいつくらいだ。どっちも本当の化け物だよ」

ここ何年も、チャンピオンズ・リングはアヴェイロとリオネルの間を行ったり来たりしている。たまに第三者もその頂上争いに割り込み参戦するが、最後はこの二人のどちらかが勝利するのだ。

「いつかあいつに勝てるのか、正直分からない。それでも、俺はやり続けなきゃならないんだ。我が父祖カルロスの魂にかけて」

「それは分かった。だが、今こうする必要はないんじゃないか?」

今、俺とヴィエイラは互いの得物を手に、対峙していた。それを、アメリアが固唾を呑んで見守っている。

困った。一体何が悪くて、こうなってしまったというのだろうか。

***

野営を終えていよいよ六階に足を踏み入れた俺達の前には、巨大な扉が待ち構えていた。

「この扉の向こうに、『勝利の女神の塔』の主がいるのだな……必ず勝ってみせるぞ。いいな、みんな!」

アメリアがそう力強く宣言する。

しっかり休んだおかげでヴィエイラの体調も戻り、俺達はほぼ万全の状態に仕上がっていた。

俺の切り札は使ってしまったが、まだ隠し球はある。

それよりも不安だったのは、姿を消したホマレが抜け駆けして、先にボスに挑んでしまっていないかということだったが……はっきり言って彼女の実力では、単独でボスに勝つのは難しいから、その点は杞憂で済むだろう。

「行くぜ……!」

いつも通り、パーティの先頭を切ってヴィエイラが扉を押し開く。

素早く全員が扉をくぐり抜けると、暗かった部屋の両脇にズラッと置かれていたかがり火が灯っていった。

「出たな……」

ヴィエイラの呟きに、全員が警戒を最大限にする。

俺達が通った扉の反対側、部屋の最も奥にある玉座には、目を不気味に光らせ、口から血を滴らせる巨人が腰掛けていた。

よくよく見れば、部屋中に人骨が散らばっている。こいつに食われた冒険者の残骸か。

これまで攻略されたことのないSランク迷宮。その主であるこいつの名は、巨人ナポレオンであるとか、食人鬼ゴールであるとか、色々と伝わっている。

いずれにせよ、これほどの巨体であるならばそれだけ物理的に強大であるのはもちろんのこと、迷宮のボスとして魔術、または魔法を備えているかもしれない。

「まずは様子見か? それとも全力で一気に片を付けるか?」

「ここは様子を見よう。この距離なら、初撃は私の弓で仕掛ける。奴をよく見ていろ」

アメリアはそう答えて、弦を引き絞る。魔力の矢は光り輝き、放たれてからあっという間に目標に食らいついた。

しかし、巨人は額に矢が刺さったままでビクともしない。様子が変だ。

「あいつ、誰かにコントロールされているぞ」

俺の目には、巨体を覆う魔力の光が見て取れた。それに急所を抉られた痛みにすら反応しないということは、巨人に自分の意思はなく、いわば傀儡となっている。

しかし、いったい誰が? 迷宮のボスに魔術をかけるなど、並みの腕では不可能だ。

「っ! 動くぞ」

ヴィエイラの警告と同時に、巨人はゆらりと立ち上がり、これまた巨大な棍棒を担ぎ上げてヨロヨロと駆けてくる。

それは、本来の能力とは程遠いであろう緩慢な動き。これではっきりした。これは黒魔術による屍体の操作に違いない。

生きたままの相手を支配するよりははるかにハードルが低いが、それ以前にこいつを殺す必要がある。どっちにしろ、術者は計り知れない実力の持ち主だ。

「あの様子ならタフネスは低い、一気にやるぞ!」

屍体を操る魔術が効くのなら、様子見の必要はない。俺は稲妻を放ち、タフネスを削ろうと試みる。

しかし、たまたま赤魔術に対しては耐性があるのか、稲妻は弾かれてしまって効果を発揮しなかった。

「なら俺が相手だ、喰らえっ!」

ヴィエイラの斧が唸り、巨人の棍棒と激しく打ち合う。その隙にホンダが忍び寄って死角から斬りつけ、またアメリアの矢が急所を貫く。

そうしてしばらく攻撃を続けた結果ーー巨人は不意に崩れ落ちたのだった。

「……あっけなきものよ。この程度のものなのか?」

Sランク迷宮の攻略は初めてとなるホンダが、肩透かしを食らったと言いたげな口調でアメリアに訊く。

「いや、他のSランク迷宮のボスはこんなものじゃなかった。この状況には、何者かの思惑が見える」

「その通りなのです。皆さん、お疲れ様でした!」

再び倒れた巨人の周りに集まっていた俺達に、どこからともなく誰かの声がかけられた。

「ーーぐうおぉぉ⁉︎?」

と同時に火球が宙を走り、ホンダに直撃する。急いで火を消して回復させたことで命に別状はないが、意識は失ったままだ。

今の声には聞き覚えがある。ホマレの声だ。

「ホマレ! どこだ! 今まで何をしていた⁉︎」

混乱するアメリアの叫びには、くすくすという含み笑いが応える。やはり、間違いなくホマレの声だ。

だが、ホマレはこんな笑い方をする奴だったのか? 変だ、違和感がある。

「皆さんのおかげで、私の目的を果たすことができました。お礼に教えてあげますね。私は相手の戦い方を見ることで、その人になることができるんですーーそう、こんな風にな!」

部屋の隅の陰から現れたのは、ホマレーーではなく、なんとヴィエイラだった。

「おいおい、俺かよ?」

しかし、本物のヴィエイラはずっと俺達のそばにいる。

「ヴィエイラが二人? そうか、こいつ……シェイプシフターか」

シェイプシフターとは、他人に化ける力を持つ魔物。俺達に近づくためにアメリアと親交のあるホマレの姿をとっていただけで、本物ではなかったわけだ。

「おう、その通りだ。狙い通りこの姿になったからには、もうお前らに勝ち目はねえよ。悪いがこの塔の聖杯は俺がもらう。我が主人"悪王"様がそうお望みだ」

で、こいつがカリムが言っていたもう一人の追手だったと。一人じゃ俺達に敵わないと見て、策略を練っていたのだな。

「うへーっ、気持ちわる、俺の顔であんな奴に様付けするんじゃねえよ」

そう言いつつ、本物のヴィエイラが一歩前に出た。その顔にあるのは、気分の悪さと怒りと呆れが入り混じった、複雑な表情だ。

「おっと、弱体化していたとはいえ、今の巨人との戦いでだいぶ消耗しただろ? こっちは万全の体力で、お前と同等の能力なんだ。勝ち目はねえよ」

シェイプシフターは、ヴィエイラの顔で、本物なら絶対に見せないような汚らしい笑みを浮かべている。

「そもそも、五階の宝物庫から出た時点で相当無理しただろ? てか、どうやっても脱出したんだ? あのドラゴンが二匹がかりなら、まず間違いなくあそこで全滅だと思ったのによ」

あの時はやはり、こいつが宝を二つ持って一人だけ先に部屋の外に出ることで、掟破りの罰を発生させていたわけか。

そして、今の言い草からして、どうやらシェイプシフターはあの時の戦いを見ていなかったようだ。そもそも俺の存在自体、ノーマークだったらしいな。で、こっちの中じゃ一番の実力者と判断したヴィエイラに化けたと。

「いいから構えろ、後悔させてやるからよ」

俺がいろいろ考えているのに対し、ヴィエイラは相手の話になどまるで耳を貸さず、斧を振り上げて構える。

「何言ってやがる、後悔するのはそっちだぜ。死ぬのはおまえからってことでいいんだな? ま、バカは死ななきゃ治らねえ、ってよ」

「やめろ、ヴィエイラ! 悔しいがこいつの言う通りだ。ここはなんとか逃げて、対策を練る時間を稼ぐんだ!」

「大丈夫だ、見てろ」

アメリアの悲鳴のような叫び声を、ヴィエイラは静かに押し返す。

そうして、まったく同じ姿、まったく同じ構えの二人が向き合う。

ーー次の瞬間。

常人なら知覚するのも不可能なスピードですれ違った二人は、互いに斧を振り切った姿勢で立ちつくしていた。

そして、全身鎧とその下の黒い肌に赤い線が走り、それは徐々に広がっていく。

「ば、バカな……こっち、は……かん、ぺきに、温存、して、い、た……のに……」

そうして、シェイプシフターの体は斜めに真っ二つになって崩れ落ちた。魔力で構成されるこの魔物の残骸は、ゆっくり光の粒となって消滅していく。

「能力は同じでも、実力が違わあな。ちょっとくらい消耗してたってカンケーねぇよ」

そう言い捨てたヴィエイラは、斧を担ぎ直すと、俺に向き直る。なんだ?

「さあ、ボスは倒したし、こそこそしてた怪しい奴も消えた。これで心配事は全部片付いたよな? あとは聖杯を持って帰るだけってところだが……俺にはまだやり残してることがある」

そして、腰に差していた予備の剣を鞘ごと俺に放り投げると、斧を俺に向けて突き出し、こう言った。

「勝負してくんねえか、ツバサよぉ。俺は、強い奴と戦いにこの塔に来たんだ。が、あのドラゴン以外は大したことなかった。でもアレはお前に取られちまったし、このままじゃ欲求不満なんだ。でもお前なら、満足させてくれるよな?」

ーーこうなったか。あの時、俺の秘密を話した時から、こいつの俺を見る目はおかしくなっていた。それがこういう理由だったというのは、正直、分かっていながらあえて目を背けていたことだ。

理由は、こいつとは戦いたくなかったからだ。ここまでの道中でいい奴だということはよく分かったし、なによりも、はっきり言って勝負の結果は目に見えている。やるまでもないことだ。

だが、こいつは俺がそう考えていることも知った上で、今こうして挑んできた。それだけ強く望んでいるからだろう。

「ーー俺には、どうしても叶えたい夢……いや、俺だけじゃなく、一族の悲願があるんだ。そのためには、お前みたいな奴を乗り越えていかなきゃいけない」

そう言って、ヴィエイラは自らの願望について、ゆっくりと語り出すのだった。

チャンピオンズ・リングーーあらゆる冒険者の頂点に立つ王者の証。

ギルド発祥以来伝わるこの指環は、所持者に戦いを挑んで勝利することによってのみ手に入る。つまり、所持者はこの世界で最強ということだ。また、相対的に保持者の強さを更新していくので、同時に歴史上でも最強ということにもなるため、通常の二つ名の他に"史上最高"と呼ばれるようになる。

現保持者は"勝利者"アヴェイロだったか。

「アヴェイロとは同じクランだから、あいつの凄さは身に染みて分かってる。今の世の中で"救世主"リオネルと張り合えるのはあいつくらいだ。どっちも本当の化け物だよ」

ここ何年も、チャンピオンズ・リングはアヴェイロとリオネルの間を行ったり来たりしている。たまに第三者もその頂上争いに割り込み参戦するが、最後はこの二人のどちらかが勝利するのだ。

「いつかあいつに勝てるのか、正直分からない。それでも、俺はやり続けなきゃならないんだ。我が父祖カルロスの魂にかけて」

「それは分かった。だが、今こうする必要はないんじゃないか?」

今、俺とヴィエイラは互いの得物を手に、対峙していた。それを、アメリアが固唾を呑んで見守っている。

困った。一体何が悪くて、こうなってしまったというのだろうか。

***

野営を終えていよいよ六階に足を踏み入れた俺達の前には、巨大な扉が待ち構えていた。

「この扉の向こうに、『勝利の女神の塔』の主がいるのだな……必ず勝ってみせるぞ。いいな、みんな!」

アメリアがそう力強く宣言する。

しっかり休んだおかげでヴィエイラの体調も戻り、俺達はほぼ万全の状態に仕上がっていた。

俺の切り札は使ってしまったが、まだ隠し球はある。

それよりも不安だったのは、姿を消したホマレが抜け駆けして、先にボスに挑んでしまっていないかということだったが……はっきり言って彼女の実力では、単独でボスに勝つのは難しいから、その点は杞憂で済むだろう。

「行くぜ……!」

いつも通り、パーティの先頭を切ってヴィエイラが扉を押し開く。

素早く全員が扉をくぐり抜けると、暗かった部屋の両脇にズラッと置かれていたかがり火が灯っていった。

「出たな……」

ヴィエイラの呟きに、全員が警戒を最大限にする。

俺達が通った扉の反対側、部屋の最も奥にある玉座には、目を不気味に光らせ、口から血を滴らせる巨人が腰掛けていた。

よくよく見れば、部屋中に人骨が散らばっている。こいつに食われた冒険者の残骸か。

これまで攻略されたことのないSランク迷宮。その主であるこいつの名は、巨人ナポレオンであるとか、食人鬼ゴールであるとか、色々と伝わっている。

いずれにせよ、これほどの巨体であるならばそれだけ物理的に強大であるのはもちろんのこと、迷宮のボスとして魔術、または魔法を備えているかもしれない。

「まずは様子見か? それとも全力で一気に片を付けるか?」

「ここは様子を見よう。この距離なら、初撃は私の弓で仕掛ける。奴をよく見ていろ」

アメリアはそう答えて、弦を引き絞る。魔力の矢は光り輝き、放たれてからあっという間に目標に食らいついた。

しかし、巨人は額に矢が刺さったままでビクともしない。様子が変だ。

「あいつ、誰かにコントロールされているぞ」

俺の目には、巨体を覆う魔力の光が見て取れた。それに急所を抉られた痛みにすら反応しないということは、巨人に自分の意思はなく、いわば傀儡となっている。

しかし、いったい誰が? 迷宮のボスに魔術をかけるなど、並みの腕では不可能だ。

「っ! 動くぞ」

ヴィエイラの警告と同時に、巨人はゆらりと立ち上がり、これまた巨大な棍棒を担ぎ上げてヨロヨロと駆けてくる。

それは、本来の能力とは程遠いであろう緩慢な動き。これではっきりした。これは黒魔術による屍体の操作に違いない。

生きたままの相手を支配するよりははるかにハードルが低いが、それ以前にこいつを殺す必要がある。どっちにしろ、術者は計り知れない実力の持ち主だ。

「あの様子ならタフネスは低い、一気にやるぞ!」

屍体を操る魔術が効くのなら、様子見の必要はない。俺は稲妻を放ち、タフネスを削ろうと試みる。

しかし、たまたま赤魔術に対しては耐性があるのか、稲妻は弾かれてしまって効果を発揮しなかった。

「なら俺が相手だ、喰らえっ!」

ヴィエイラの斧が唸り、巨人の棍棒と激しく打ち合う。その隙にホンダが忍び寄って死角から斬りつけ、またアメリアの矢が急所を貫く。

そうしてしばらく攻撃を続けた結果ーー巨人は不意に崩れ落ちたのだった。

「……あっけなきものよ。この程度のものなのか?」

Sランク迷宮の攻略は初めてとなるホンダが、肩透かしを食らったと言いたげな口調でアメリアに訊く。

「いや、他のSランク迷宮のボスはこんなものじゃなかった。この状況には、何者かの思惑が見える」

「その通りなのです。皆さん、お疲れ様でした!」

再び倒れた巨人の周りに集まっていた俺達に、どこからともなく誰かの声がかけられた。

「ーーぐうおぉぉ⁉︎?」

と同時に火球が宙を走り、ホンダに直撃する。急いで火を消して回復させたことで命に別状はないが、意識は失ったままだ。

今の声には聞き覚えがある。ホマレの声だ。

「ホマレ! どこだ! 今まで何をしていた⁉︎」

混乱するアメリアの叫びには、くすくすという含み笑いが応える。やはり、間違いなくホマレの声だ。

だが、ホマレはこんな笑い方をする奴だったのか? 変だ、違和感がある。

「皆さんのおかげで、私の目的を果たすことができました。お礼に教えてあげますね。私は相手の戦い方を見ることで、その人になることができるんですーーそう、こんな風にな!」

部屋の隅の陰から現れたのは、ホマレーーではなく、なんとヴィエイラだった。

「おいおい、俺かよ?」

しかし、本物のヴィエイラはずっと俺達のそばにいる。

「ヴィエイラが二人? そうか、こいつ……シェイプシフターか」

シェイプシフターとは、他人に化ける力を持つ魔物。俺達に近づくためにアメリアと親交のあるホマレの姿をとっていただけで、本物ではなかったわけだ。

「おう、その通りだ。狙い通りこの姿になったからには、もうお前らに勝ち目はねえよ。悪いがこの塔の聖杯は俺がもらう。我が主人"悪王"様がそうお望みだ」

で、こいつがカリムが言っていたもう一人の追手だったと。一人じゃ俺達に敵わないと見て、策略を練っていたのだな。

「うへーっ、気持ちわる、俺の顔であんな奴に様付けするんじゃねえよ」

そう言いつつ、本物のヴィエイラが一歩前に出た。その顔にあるのは、気分の悪さと怒りと呆れが入り混じった、複雑な表情だ。

「おっと、弱体化していたとはいえ、今の巨人との戦いでだいぶ消耗しただろ? こっちは万全の体力で、お前と同等の能力なんだ。勝ち目はねえよ」

シェイプシフターは、ヴィエイラの顔で、本物なら絶対に見せないような汚らしい笑みを浮かべている。

「そもそも、五階の宝物庫から出た時点で相当無理しただろ? てか、どうやっても脱出したんだ? あのドラゴンが二匹がかりなら、まず間違いなくあそこで全滅だと思ったのによ」

あの時はやはり、こいつが宝を二つ持って一人だけ先に部屋の外に出ることで、掟破りの罰を発生させていたわけか。

そして、今の言い草からして、どうやらシェイプシフターはあの時の戦いを見ていなかったようだ。そもそも俺の存在自体、ノーマークだったらしいな。で、こっちの中じゃ一番の実力者と判断したヴィエイラに化けたと。

「いいから構えろ、後悔させてやるからよ」

俺がいろいろ考えているのに対し、ヴィエイラは相手の話になどまるで耳を貸さず、斧を振り上げて構える。

「何言ってやがる、後悔するのはそっちだぜ。死ぬのはおまえからってことでいいんだな? ま、バカは死ななきゃ治らねえ、ってよ」

「やめろ、ヴィエイラ! 悔しいがこいつの言う通りだ。ここはなんとか逃げて、対策を練る時間を稼ぐんだ!」

「大丈夫だ、見てろ」

アメリアの悲鳴のような叫び声を、ヴィエイラは静かに押し返す。

そうして、まったく同じ姿、まったく同じ構えの二人が向き合う。

ーー次の瞬間。

常人なら知覚するのも不可能なスピードですれ違った二人は、互いに斧を振り切った姿勢で立ちつくしていた。

そして、全身鎧とその下の黒い肌に赤い線が走り、それは徐々に広がっていく。

「ば、バカな……こっち、は……かん、ぺきに、温存、して、い、た……のに……」

そうして、シェイプシフターの体は斜めに真っ二つになって崩れ落ちた。魔力で構成されるこの魔物の残骸は、ゆっくり光の粒となって消滅していく。

「能力は同じでも、実力が違わあな。ちょっとくらい消耗してたってカンケーねぇよ」

そう言い捨てたヴィエイラは、斧を担ぎ直すと、俺に向き直る。なんだ?

「さあ、ボスは倒したし、こそこそしてた怪しい奴も消えた。これで心配事は全部片付いたよな? あとは聖杯を持って帰るだけってところだが……俺にはまだやり残してることがある」

そして、腰に差していた予備の剣を鞘ごと俺に放り投げると、斧を俺に向けて突き出し、こう言った。

「勝負してくんねえか、ツバサよぉ。俺は、強い奴と戦いにこの塔に来たんだ。が、あのドラゴン以外は大したことなかった。でもアレはお前に取られちまったし、このままじゃ欲求不満なんだ。でもお前なら、満足させてくれるよな?」

ーーこうなったか。あの時、俺の秘密を話した時から、こいつの俺を見る目はおかしくなっていた。それがこういう理由だったというのは、正直、分かっていながらあえて目を背けていたことだ。

理由は、こいつとは戦いたくなかったからだ。ここまでの道中でいい奴だということはよく分かったし、なによりも、はっきり言って勝負の結果は目に見えている。やるまでもないことだ。

だが、こいつは俺がそう考えていることも知った上で、今こうして挑んできた。それだけ強く望んでいるからだろう。

「ーー俺には、どうしても叶えたい夢……いや、俺だけじゃなく、一族の悲願があるんだ。そのためには、お前みたいな奴を乗り越えていかなきゃいけない」

そう言って、ヴィエイラは自らの願望について、ゆっくりと語り出すのだった。

0

あなたにおすすめの小説

異世界転生目立ちたく無いから冒険者を目指します

桂崇

ファンタジー

小さな町で酒場の手伝いをする母親と2人で住む少年イールスに転生覚醒する、チートする方法も無く、母親の死により、実の父親の家に引き取られる。イールスは、冒険者になろうと目指すが、周囲はその才能を惜しんでいる

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

少し冷めた村人少年の冒険記

mizuno sei

ファンタジー

辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。

トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。

優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。

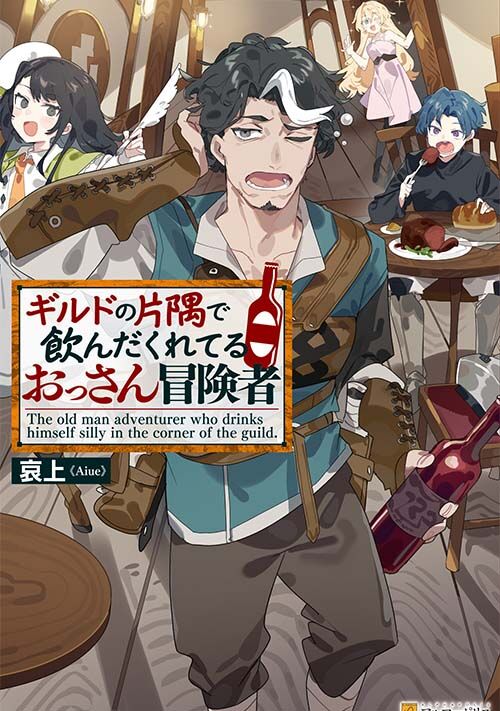

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

神様の忘れ物

mizuno sei

ファンタジー

仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。

わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる

竜頭蛇

ファンタジー

ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。

評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。

身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました

小豆缶

ファンタジー

父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。

しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?

助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、

「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。

幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。

ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!

ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

剣ぺろ伝説〜悪役貴族に転生してしまったが別にどうでもいい〜

みっちゃん

ファンタジー

俺こと「天城剣介」は22歳の日に交通事故で死んでしまった。

…しかし目を覚ますと、俺は知らない女性に抱っこされていた!

「元気に育ってねぇクロウ」

(…クロウ…ってまさか!?)

そうここは自分がやっていた恋愛RPGゲーム

「ラグナロク•オリジン」と言う学園と世界を舞台にした超大型シナリオゲームだ

そんな世界に転生して真っ先に気がついたのは"クロウ"と言う名前、そう彼こそ主人公の攻略対象の女性を付け狙う、ゲーム史上最も嫌われている悪役貴族、それが

「クロウ•チューリア」だ

ありとあらゆる人々のヘイトを貯める行動をして最後には全てに裏切られてザマァをされ、辺境に捨てられて惨めな日々を送る羽目になる、そう言う運命なのだが、彼は思う

運命を変えて仕舞えば物語は大きく変わる

"バタフライ効果"と言う事を思い出し彼は誓う

「ザマァされた後にのんびりスローライフを送ろう!」と!

その為に彼がまず行うのはこのゲーム唯一の「バグ技」…"剣ぺろ"だ

剣ぺろと言う「バグ技」は

"剣を舐めるとステータスのどれかが1上がるバグ"だ

この物語は

剣ぺろバグを使い優雅なスローライフを目指そうと奮闘する悪役貴族の物語

(自分は学園編のみ登場してそこからは全く登場しない、ならそれ以降はのんびりと暮らせば良いんだ!)

しかしこれがフラグになる事を彼はまだ知らない

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる