7 / 11

流転編

大人たちの事情

しおりを挟む

◆

大陸暦一五百二十三年も暮れのこと――王都リヒテンシュタインを、薄暗い雲が覆っている。

ルフィーネが一歳の誕生日を迎えて数日、陰鬱たる空模様が続くリヒター王国の首都だった。

夜を迎えるにはまだ早いが街灯には明かりが燈り、道行く人々は早足に家路を急ぐ。

それもそのはずだった――何しろ空から粉雪がチラチラと舞い降り始めているのだから。

”ウウゥーーー”

リヒテンシュタインの街に、サイレンの音が響く。これは大元帥府が、終業時間を迎えた合図だった。

リヒテンシュタインの名物は、三つの巨大な建造物だ。

それと同時に三つの巨大な建造物は、リヒテンシュタインの市民に時刻を知らせる重要な役目も担っている。

一つは信仰の象徴たる大聖堂。

これは地上百メートルを超える巨大な尖塔で、内部には色鮮やかな壁画が描かれている。壁画の内容はすべからく光神アフラ・マズダを称えるもので、描かれたのは千年以上も前のことだと云われていた。

大聖堂は正午になると”感謝の鐘”なるモノを鳴らす。これによって市民は、安息の時間を知るのだ。

二つ目は、大元帥府。

世界には三つの大陸があり、北がグレイブス、南がラグズリー、中央がジェーネヴァという。南北の大陸に挟まれる形で存在しているジェーネヴァ大陸が、その中で最も巨大だった。

そのジェーネヴァ大陸において三強国を上げるならば、西のリヒター、中央のパルミラ、東の七王魔国となるだろう。

とはいえ現状――七王魔国はゴードにより滅ぼされ、彼が新たに建国したアルギュロス帝国がとってかわっているが――。

ともかく中でももっとも強大な軍事力を誇るのがリヒター王国であり、光の守護者――そしてアフラ・マズダの尖兵を自認するのがリヒター王家だ。その王家が代々排出するのが、大元帥と呼ばれる役職である。

これは単にリヒター王国軍の司令官である事に留まらず、光と闇の聖戦が起こらば直ちに光の軍勢を取り纏め、指揮をとる重要な役目を担うものだ。

故に大元帥府には平時であっても三万もの兵が駐屯し、訓練をして防備を固めている。そんな巨大で無骨な灰色の城なのであった。

また、同時にこの城の内部では、様々な兵器開発も行われている。

リヒター王国が世界に先駆けて魔導甲殻《ソーサル・シェル》の開発に成功したのも、この巨大な施設があればこそのことだった。

また、この施設が常に夕方の四時を知らせ、市民に日没を告げる役目を果たしている。

最後にリヒター王家の宮殿だ。

これは市街の中でも小高い丘の上に築かれていて、その高さの割に威圧感を持つ。

もっとも、基本的には目を見張るのが庭園で、東西が百五十メートル、南北が百メートルと、この規模のものが三つ、横並びで前庭として設置されている。

そこは四季折々の草花が芽吹き、小鳥が囀る華美なものではあるが、同時に世界最大の王国として、諸外国の使節を威圧する目的もあるのだろう。広大な前庭を進んでから、漸く黄金色に輝く宮殿そのものに到達するのだから。

とはいえ黄金に見えるのは朝や夕などの光の加減であり、実際に金色はしていない。流石に壁面は黄色で、屋根は青色をしている建物である。

宮殿の部屋数は実に七百五十――建物自体は三階建てなのだから、その総面積の広さは押して知るべし――というものであろう。

また、王家専用の中庭は前庭程の巨大さは無いが、それでも一片が五十メートルはあるであろう広大な敷地を誇るものが、二つ程あった。

そして王宮が日々、朝を告げる音楽を奏でる。

これにより市民は国王の健在を知り、今日の繁栄を確信するのだった。

――――

「ルフィーネは悪魔付き」、との噂が流れ始めて三日目のこと。

デルフィーノが魔法兵団の軍事演習を終えると、すぐさま父と兄に呼ばれた。

本来の役職で云えば、デルフィーノは兵団の副団長に過ぎない。故に国軍の最高司令官たる兄や、国王である父と面会する機会は限られている。それが急遽呼び出されたとなれば、デルフィーノとしては身構えざるを得ないだろう。

デルフィーノは急ぎ馬に跨り、大元帥府から王宮へ向かう。

雪はまだ降り積もる程ではないが、石畳の街路が凍ったら困る――そう考えて眉を顰めたデルフィーノだ。

(何であろう……やはりルフィーネのことだろうか)

妙な胸騒ぎを覚えたデルフィーノは宮殿の門を潜ると、数多の兵が立ち並ぶ正面通路を早足に歩く。王族といえども、騎乗のまま宮殿内を進む事は出来ないからだ。

庭園を彩る常緑樹には、早くも雪が積もり始めていた。

こんな時は魔術によって灯された明かりにより、白と緑のコントラストが幻想的に見えるはずなのだが、今のデルフィーノにはそれを感じる余裕が無い。

とはいえ降り積もった雪も、宮殿内ではすぐに消え去る運命だ。何故なら宮殿全体を覆う結界により、その気温は常に調整されているのだから。

デルフィーノは、まず宮殿の地下へ案内された。それから、重厚な扉の奥にある一室へ通される。

地下と言っても高価な調度品の数々が置かれ、高い天井からは壮麗なシャンデリアが三つほどぶら下がっている空間だ。

要するに、王族専用の密談場所――といった所だった。

「座るがよい。間もなく、父上も来られよう」

純白の鎧を身に纏った精悍な男が、デルフィーノに笑顔を向ける。

既に机を挟んで、デルフィーノの向かいに座っていたのは兄であるマッティア・アウグスト・リヒターだった。

彼はデルフィーノを二回り程大柄にして、右頬に刀傷を付けたような男だ。といって、無骨な印象は無い。傷さえも彩りに変えるような、そんな男だった。

マッティアといえば歴代でもっとも早く聖騎士になった男であり、聖王国の第一王子――そして大元帥でありながら、未だ独身である。

その意味で言えば同じく最年少で暗黒騎士となり、今はアルギュロス帝国の主となったゴードも独身だが、二人とも妻帯しない理由を一切語ろうとしなかった。

デルフィーノはそんな兄に進められるまま、椅子に腰掛ける。

「で、どうだった、新しい魔導甲殻”アストラ改”は?」

マッティアが身を乗り出して、デルフィーノに問う。

「はっ――やはり魔法使いが操れば火力は増しますが――しかし格闘となれば、厳しいでしょうな」

「ふむ。いや、”アストラ型”は遠距離支援型と位置づけておる――何より魔法兵団に格闘戦をさせる気はないぞ」

「といって、まるで戦えないのでは、話にならないのでは?」

「――それほど魔法兵には、魔導甲殻の適正がないか?」

「いや、魔法兵の中でも、操作に長けた者はおりました。かく言う私自身、アレがあれば何処まで強くなるのか、想像も出来ませぬ。

――ですが、それは別の才能といってもよいでしょう。無論、魔力が大きな者が操るべき兵器ではありますが、だからといって魔法使いの専用兵器という訳でもありますまい」

「ほう――なるほど。ならば魔導甲殻を専門に扱う兵団を創るのもよい、ということか――面白い。どうだ、デルフィーノ、やってみぬか?」

一度目頭を揉んだマッティアは、そのまま目に掛かる黒髪を払いのける。

次にデルフィーノを見た刺すような青い瞳は、まるで獣のようだった。

「――いや、私は根本的に戦が嫌いです。ただ、私に言える事は一つ。あれは過ぎたる兵装です。いずれは王国に災いを齎すのではないか――と」

デルフィーノは苦笑しながら、首を左右に振る。

(兄は、またしても私を試すか――)

そう考えれば、笑いも苦くなるデルフィーノだった。

「ふん、何故、そう思う?」

「――もしも私がアレを乗りこなしたならば、兄上さえ敵ではなくなります――なれば、廷臣どもが二派に割れることも」

正直に答えたデルフィーノは、だからこそ自分を信じろと言いたい。

「ははは――だが、俺もアレを乗りこなせば、同じではないか?」

マッティアにもデルフィーノの想いは通じたのか、彼は机を”バン”と叩いた後、愉快そうに笑った。

「いや、同じではないのです。アレは、魔力を増幅させる働きも持つ。ならば、より魔力の強い者が勝つ……兄上の野心の為にも、私が表に出るべきではないのです――ことに、あの兵器に関わることならば」

「ふん――便利だが、厄介なモノを作ってくれたものだな――転移者共は」

「そう思われるならば、廃棄なさるのも一興かと」

「それは出来ん。既にゴードは私との約束を半ばまで果たしておる――私も、負ける訳にはいかんのでな。それに、アレを廃棄するということは――転移者共も皆、始末せねばならんということだろう? 流石に私でも、良心に呵責を覚えるぞ」

「では何ゆえ、兄上は無謀な約束を――約束さえしておらねば――」

「はは――知りたいか? ――それはな――」

”カチャリ”

小さな音が響き、赤い扉が開かれる。それがマッティアの言葉を封じ、真実を再び闇に閉ざす。

だがそれは、デルフィーノとマッティアの待ち人が現われた事も示していた。

待ち人は略式の王冠を頭上に乗せて、二人の前に現われたのだ。

現われた男は未だ六十前だというのに落ち窪んだ眼窩の奥に光は無く、痩せこけた老人のようだった。

グレゴリー・アウグスト・リヒターというのが、この老人の名だ。

彼はリヒター王国の現国王で、在位三十三年。そのうちの三十年間を平和に保っているのだから、国民達の信頼も厚い――かと思えば彼の弱腰外交は、廷臣達の非難の的だった。

「父上、今日もご機嫌麗しゅう」

「久方ぶりに父上のご尊顔を拝し、恐悦至極にございます」

二人の優秀な息子たちが共に席を立ち、父を上座に迎え入れる。

国王グレゴリーは軽く右手を上げて席につくと、息子たちにも着席を促した。

「お前たち――なにやら戦の準備をしておるようじゃの」

すっかり白くなった顎鬚をしごきながら、グレゴリーは小さな声で言った。

「近頃の周辺諸国は不穏にございますからな。我等が力を見せねば、いつ領土が侵されるやも知れませぬ」

父に反発するように、聖騎士であるマッティアが吐き捨てる。

父と兄が互いににらみ合う様を、デルフィーノは苦々しく思った。

(昔はこれでも、仲の良い親子だったと思うのだが……)

「まあ、よい。今日おぬしらを呼んだのは、その事ではない」

先に目を逸らしたのは、父であるグレゴリーだった。

負けたというより呆れた、という雰囲気で、一度瞼を閉じてから視線を逸らしたのだ。

「ふん、どうせ父上の言いたいことはこれであろう。ルフィーネは本当に”悪魔付き”なのか? と。

だがな、デルフィーノ――もはや噂は広まりつつある。ならば噂が本当でも嘘でも、どちらでも構わぬ。ルフィーネを殺せ。我ら王家の者は、疑われることさえあってはならん。なに――娘など、また作ればよいではないか」

マッティアがデルフィーノに視線を移し、言った。

その意見は苛烈極まるものだが、実はリヒター王国の国是に合致している。

マッティアは光の民の盟主たるリヒター王国を、より強固な国にしようと目指していた。だから闇の民と呼ばれる悪魔や魔族に対して、一切の容赦が無いのだ。

それにマッティアは、弟を大切に思っている。だからこそ、弟の身を破滅に追い込みかねない”悪魔付きの娘”などという荷物は、処分した方が良いと考えたのだ。

しかしこの価値観は、グレゴリーとデルフィーノの二人に共感を得られなかった。

先に眉を顰めたのは、国王のグレゴリーだ。

彼にしてみれば、ルフィーネは孫にあたる。しかも子供の少ない彼にとって、初孫なのだ。

それを簡単に殺せとは――自らを蔑ろにされたと考えたのだった。

「差し出がましいぞ、マッティア。国王は余である。お前は大元帥だが、これは王家の――ひいては国の問題だ、控えよ。――で、どうなのだ、デルフィーノよ。ルフィーネは真実”悪魔付き”であるのか?」

「そ、それは……詳しく、調査せねば、まだ――」

「うむ、そうじゃな、まだ噂の段階。余も、孫が惜しい――なんであれば、余に近しい魔導師に見てもらっても良いかもしれんの」

”バン”

両手で机を叩く、激しい音がなった。

マッティアが怒りも露に、立ち上がっている。

「父上は、温い! そうした父上の政策が、この国に魔族――あるいは悪魔を蔓延らせる結果に繋がったのだと何故気付かぬ! なぜ、勇者がこの地に現われたと思う? 何故、ゴードがわざわざ魔国を滅ぼしにいったのだと思う!? 考えられよ、父上! 我等は光の神アフラ・マズダの尖兵! 何の故あって悪魔の子を庇うか!」

「兄上――まだ、噂に過ぎませぬ!」

流石にデルフィーノも、我慢が出来なくなった。兄の言い分が、あまりにも一方的だからだ。

「噂ではない。我が配下の魔導師が、悪魔の魔力を検知した。一瞬だがな――一瞬だが、魔導師がそれを見紛うか? どうだ、デルフィーノ――お前も、気付いているのだろう? 私には大魔術師が、まさか見誤るとも思えんのだが――」

デルフィーノは、生まれて初めて兄を憎いと思った。

震える両拳を机の下で握り締め、奥歯を噛み締めながら、青い炎が燃える瞳を兄に叩きつける。

「――されど、未だ噂の段階です。精査するのにお時間を頂けますれば――」

そしてデルフィーノは国王の裁可を仰ぐ。

「うむ――一月じゃ。一月、様子を見ようではないか」

国王は頷き、暗にその期間で対策を立てろと言ったのだ。

だが今まさにルフィーネの命が狙われているとは、流石に気付かないグレゴリー。

無論デルフィーノにしたところで、まさか既に兄が強硬手段を用意しているなどと、思うはずも無いのだった。

大陸暦一五百二十三年も暮れのこと――王都リヒテンシュタインを、薄暗い雲が覆っている。

ルフィーネが一歳の誕生日を迎えて数日、陰鬱たる空模様が続くリヒター王国の首都だった。

夜を迎えるにはまだ早いが街灯には明かりが燈り、道行く人々は早足に家路を急ぐ。

それもそのはずだった――何しろ空から粉雪がチラチラと舞い降り始めているのだから。

”ウウゥーーー”

リヒテンシュタインの街に、サイレンの音が響く。これは大元帥府が、終業時間を迎えた合図だった。

リヒテンシュタインの名物は、三つの巨大な建造物だ。

それと同時に三つの巨大な建造物は、リヒテンシュタインの市民に時刻を知らせる重要な役目も担っている。

一つは信仰の象徴たる大聖堂。

これは地上百メートルを超える巨大な尖塔で、内部には色鮮やかな壁画が描かれている。壁画の内容はすべからく光神アフラ・マズダを称えるもので、描かれたのは千年以上も前のことだと云われていた。

大聖堂は正午になると”感謝の鐘”なるモノを鳴らす。これによって市民は、安息の時間を知るのだ。

二つ目は、大元帥府。

世界には三つの大陸があり、北がグレイブス、南がラグズリー、中央がジェーネヴァという。南北の大陸に挟まれる形で存在しているジェーネヴァ大陸が、その中で最も巨大だった。

そのジェーネヴァ大陸において三強国を上げるならば、西のリヒター、中央のパルミラ、東の七王魔国となるだろう。

とはいえ現状――七王魔国はゴードにより滅ぼされ、彼が新たに建国したアルギュロス帝国がとってかわっているが――。

ともかく中でももっとも強大な軍事力を誇るのがリヒター王国であり、光の守護者――そしてアフラ・マズダの尖兵を自認するのがリヒター王家だ。その王家が代々排出するのが、大元帥と呼ばれる役職である。

これは単にリヒター王国軍の司令官である事に留まらず、光と闇の聖戦が起こらば直ちに光の軍勢を取り纏め、指揮をとる重要な役目を担うものだ。

故に大元帥府には平時であっても三万もの兵が駐屯し、訓練をして防備を固めている。そんな巨大で無骨な灰色の城なのであった。

また、同時にこの城の内部では、様々な兵器開発も行われている。

リヒター王国が世界に先駆けて魔導甲殻《ソーサル・シェル》の開発に成功したのも、この巨大な施設があればこそのことだった。

また、この施設が常に夕方の四時を知らせ、市民に日没を告げる役目を果たしている。

最後にリヒター王家の宮殿だ。

これは市街の中でも小高い丘の上に築かれていて、その高さの割に威圧感を持つ。

もっとも、基本的には目を見張るのが庭園で、東西が百五十メートル、南北が百メートルと、この規模のものが三つ、横並びで前庭として設置されている。

そこは四季折々の草花が芽吹き、小鳥が囀る華美なものではあるが、同時に世界最大の王国として、諸外国の使節を威圧する目的もあるのだろう。広大な前庭を進んでから、漸く黄金色に輝く宮殿そのものに到達するのだから。

とはいえ黄金に見えるのは朝や夕などの光の加減であり、実際に金色はしていない。流石に壁面は黄色で、屋根は青色をしている建物である。

宮殿の部屋数は実に七百五十――建物自体は三階建てなのだから、その総面積の広さは押して知るべし――というものであろう。

また、王家専用の中庭は前庭程の巨大さは無いが、それでも一片が五十メートルはあるであろう広大な敷地を誇るものが、二つ程あった。

そして王宮が日々、朝を告げる音楽を奏でる。

これにより市民は国王の健在を知り、今日の繁栄を確信するのだった。

――――

「ルフィーネは悪魔付き」、との噂が流れ始めて三日目のこと。

デルフィーノが魔法兵団の軍事演習を終えると、すぐさま父と兄に呼ばれた。

本来の役職で云えば、デルフィーノは兵団の副団長に過ぎない。故に国軍の最高司令官たる兄や、国王である父と面会する機会は限られている。それが急遽呼び出されたとなれば、デルフィーノとしては身構えざるを得ないだろう。

デルフィーノは急ぎ馬に跨り、大元帥府から王宮へ向かう。

雪はまだ降り積もる程ではないが、石畳の街路が凍ったら困る――そう考えて眉を顰めたデルフィーノだ。

(何であろう……やはりルフィーネのことだろうか)

妙な胸騒ぎを覚えたデルフィーノは宮殿の門を潜ると、数多の兵が立ち並ぶ正面通路を早足に歩く。王族といえども、騎乗のまま宮殿内を進む事は出来ないからだ。

庭園を彩る常緑樹には、早くも雪が積もり始めていた。

こんな時は魔術によって灯された明かりにより、白と緑のコントラストが幻想的に見えるはずなのだが、今のデルフィーノにはそれを感じる余裕が無い。

とはいえ降り積もった雪も、宮殿内ではすぐに消え去る運命だ。何故なら宮殿全体を覆う結界により、その気温は常に調整されているのだから。

デルフィーノは、まず宮殿の地下へ案内された。それから、重厚な扉の奥にある一室へ通される。

地下と言っても高価な調度品の数々が置かれ、高い天井からは壮麗なシャンデリアが三つほどぶら下がっている空間だ。

要するに、王族専用の密談場所――といった所だった。

「座るがよい。間もなく、父上も来られよう」

純白の鎧を身に纏った精悍な男が、デルフィーノに笑顔を向ける。

既に机を挟んで、デルフィーノの向かいに座っていたのは兄であるマッティア・アウグスト・リヒターだった。

彼はデルフィーノを二回り程大柄にして、右頬に刀傷を付けたような男だ。といって、無骨な印象は無い。傷さえも彩りに変えるような、そんな男だった。

マッティアといえば歴代でもっとも早く聖騎士になった男であり、聖王国の第一王子――そして大元帥でありながら、未だ独身である。

その意味で言えば同じく最年少で暗黒騎士となり、今はアルギュロス帝国の主となったゴードも独身だが、二人とも妻帯しない理由を一切語ろうとしなかった。

デルフィーノはそんな兄に進められるまま、椅子に腰掛ける。

「で、どうだった、新しい魔導甲殻”アストラ改”は?」

マッティアが身を乗り出して、デルフィーノに問う。

「はっ――やはり魔法使いが操れば火力は増しますが――しかし格闘となれば、厳しいでしょうな」

「ふむ。いや、”アストラ型”は遠距離支援型と位置づけておる――何より魔法兵団に格闘戦をさせる気はないぞ」

「といって、まるで戦えないのでは、話にならないのでは?」

「――それほど魔法兵には、魔導甲殻の適正がないか?」

「いや、魔法兵の中でも、操作に長けた者はおりました。かく言う私自身、アレがあれば何処まで強くなるのか、想像も出来ませぬ。

――ですが、それは別の才能といってもよいでしょう。無論、魔力が大きな者が操るべき兵器ではありますが、だからといって魔法使いの専用兵器という訳でもありますまい」

「ほう――なるほど。ならば魔導甲殻を専門に扱う兵団を創るのもよい、ということか――面白い。どうだ、デルフィーノ、やってみぬか?」

一度目頭を揉んだマッティアは、そのまま目に掛かる黒髪を払いのける。

次にデルフィーノを見た刺すような青い瞳は、まるで獣のようだった。

「――いや、私は根本的に戦が嫌いです。ただ、私に言える事は一つ。あれは過ぎたる兵装です。いずれは王国に災いを齎すのではないか――と」

デルフィーノは苦笑しながら、首を左右に振る。

(兄は、またしても私を試すか――)

そう考えれば、笑いも苦くなるデルフィーノだった。

「ふん、何故、そう思う?」

「――もしも私がアレを乗りこなしたならば、兄上さえ敵ではなくなります――なれば、廷臣どもが二派に割れることも」

正直に答えたデルフィーノは、だからこそ自分を信じろと言いたい。

「ははは――だが、俺もアレを乗りこなせば、同じではないか?」

マッティアにもデルフィーノの想いは通じたのか、彼は机を”バン”と叩いた後、愉快そうに笑った。

「いや、同じではないのです。アレは、魔力を増幅させる働きも持つ。ならば、より魔力の強い者が勝つ……兄上の野心の為にも、私が表に出るべきではないのです――ことに、あの兵器に関わることならば」

「ふん――便利だが、厄介なモノを作ってくれたものだな――転移者共は」

「そう思われるならば、廃棄なさるのも一興かと」

「それは出来ん。既にゴードは私との約束を半ばまで果たしておる――私も、負ける訳にはいかんのでな。それに、アレを廃棄するということは――転移者共も皆、始末せねばならんということだろう? 流石に私でも、良心に呵責を覚えるぞ」

「では何ゆえ、兄上は無謀な約束を――約束さえしておらねば――」

「はは――知りたいか? ――それはな――」

”カチャリ”

小さな音が響き、赤い扉が開かれる。それがマッティアの言葉を封じ、真実を再び闇に閉ざす。

だがそれは、デルフィーノとマッティアの待ち人が現われた事も示していた。

待ち人は略式の王冠を頭上に乗せて、二人の前に現われたのだ。

現われた男は未だ六十前だというのに落ち窪んだ眼窩の奥に光は無く、痩せこけた老人のようだった。

グレゴリー・アウグスト・リヒターというのが、この老人の名だ。

彼はリヒター王国の現国王で、在位三十三年。そのうちの三十年間を平和に保っているのだから、国民達の信頼も厚い――かと思えば彼の弱腰外交は、廷臣達の非難の的だった。

「父上、今日もご機嫌麗しゅう」

「久方ぶりに父上のご尊顔を拝し、恐悦至極にございます」

二人の優秀な息子たちが共に席を立ち、父を上座に迎え入れる。

国王グレゴリーは軽く右手を上げて席につくと、息子たちにも着席を促した。

「お前たち――なにやら戦の準備をしておるようじゃの」

すっかり白くなった顎鬚をしごきながら、グレゴリーは小さな声で言った。

「近頃の周辺諸国は不穏にございますからな。我等が力を見せねば、いつ領土が侵されるやも知れませぬ」

父に反発するように、聖騎士であるマッティアが吐き捨てる。

父と兄が互いににらみ合う様を、デルフィーノは苦々しく思った。

(昔はこれでも、仲の良い親子だったと思うのだが……)

「まあ、よい。今日おぬしらを呼んだのは、その事ではない」

先に目を逸らしたのは、父であるグレゴリーだった。

負けたというより呆れた、という雰囲気で、一度瞼を閉じてから視線を逸らしたのだ。

「ふん、どうせ父上の言いたいことはこれであろう。ルフィーネは本当に”悪魔付き”なのか? と。

だがな、デルフィーノ――もはや噂は広まりつつある。ならば噂が本当でも嘘でも、どちらでも構わぬ。ルフィーネを殺せ。我ら王家の者は、疑われることさえあってはならん。なに――娘など、また作ればよいではないか」

マッティアがデルフィーノに視線を移し、言った。

その意見は苛烈極まるものだが、実はリヒター王国の国是に合致している。

マッティアは光の民の盟主たるリヒター王国を、より強固な国にしようと目指していた。だから闇の民と呼ばれる悪魔や魔族に対して、一切の容赦が無いのだ。

それにマッティアは、弟を大切に思っている。だからこそ、弟の身を破滅に追い込みかねない”悪魔付きの娘”などという荷物は、処分した方が良いと考えたのだ。

しかしこの価値観は、グレゴリーとデルフィーノの二人に共感を得られなかった。

先に眉を顰めたのは、国王のグレゴリーだ。

彼にしてみれば、ルフィーネは孫にあたる。しかも子供の少ない彼にとって、初孫なのだ。

それを簡単に殺せとは――自らを蔑ろにされたと考えたのだった。

「差し出がましいぞ、マッティア。国王は余である。お前は大元帥だが、これは王家の――ひいては国の問題だ、控えよ。――で、どうなのだ、デルフィーノよ。ルフィーネは真実”悪魔付き”であるのか?」

「そ、それは……詳しく、調査せねば、まだ――」

「うむ、そうじゃな、まだ噂の段階。余も、孫が惜しい――なんであれば、余に近しい魔導師に見てもらっても良いかもしれんの」

”バン”

両手で机を叩く、激しい音がなった。

マッティアが怒りも露に、立ち上がっている。

「父上は、温い! そうした父上の政策が、この国に魔族――あるいは悪魔を蔓延らせる結果に繋がったのだと何故気付かぬ! なぜ、勇者がこの地に現われたと思う? 何故、ゴードがわざわざ魔国を滅ぼしにいったのだと思う!? 考えられよ、父上! 我等は光の神アフラ・マズダの尖兵! 何の故あって悪魔の子を庇うか!」

「兄上――まだ、噂に過ぎませぬ!」

流石にデルフィーノも、我慢が出来なくなった。兄の言い分が、あまりにも一方的だからだ。

「噂ではない。我が配下の魔導師が、悪魔の魔力を検知した。一瞬だがな――一瞬だが、魔導師がそれを見紛うか? どうだ、デルフィーノ――お前も、気付いているのだろう? 私には大魔術師が、まさか見誤るとも思えんのだが――」

デルフィーノは、生まれて初めて兄を憎いと思った。

震える両拳を机の下で握り締め、奥歯を噛み締めながら、青い炎が燃える瞳を兄に叩きつける。

「――されど、未だ噂の段階です。精査するのにお時間を頂けますれば――」

そしてデルフィーノは国王の裁可を仰ぐ。

「うむ――一月じゃ。一月、様子を見ようではないか」

国王は頷き、暗にその期間で対策を立てろと言ったのだ。

だが今まさにルフィーネの命が狙われているとは、流石に気付かないグレゴリー。

無論デルフィーノにしたところで、まさか既に兄が強硬手段を用意しているなどと、思うはずも無いのだった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

三十年後に届いた白い手紙

RyuChoukan

ファンタジー

三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。

彼は最後まで、何も語らなかった。

その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。

戴冠舞踏会の夜。

公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。

それは復讐でも、告発でもない。

三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、

「渡されなかった約束」のための手紙だった。

沈黙のまま命を捨てた男と、

三十年、ただ待ち続けた女。

そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。

これは、

遅れて届いた手紙が、

人生と運命を静かに書き換えていく物語。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです

NEXTブレイブ

ファンタジー

ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた

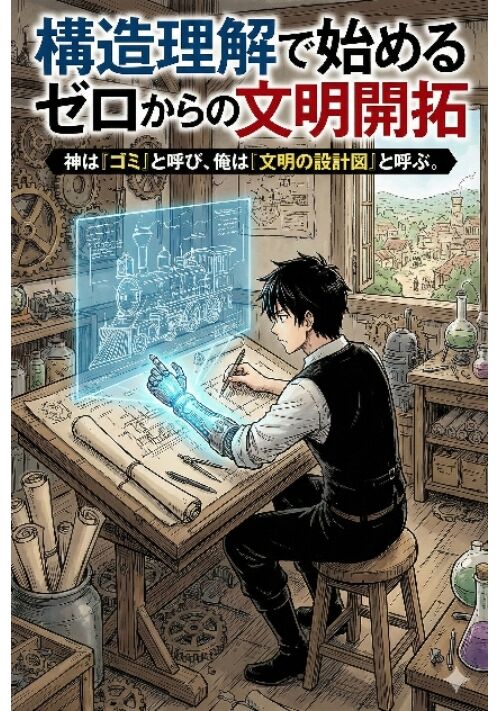

構造理解で始めるゼロからの文明開拓

TEKTO

ファンタジー

ブラック企業勤めのサラリーマン・シュウが転生したのは、人間も街も存在しない「完全未開の大陸」だった。

適当な神から与えられたのは、戦闘力ゼロ、魔法適性ゼロのゴミスキル《構造理解》。

だが、物の仕組みを「作れるレベル」で把握できるその力は、現代知識を持つ俺にとっては、最強の「文明構築ツール」だった――!

――これは、ゴミと呼ばれたスキルとガラクタと呼ばれた石で、世界を切り拓く男の物語。

冷遇王妃はときめかない

あんど もあ

ファンタジー

幼いころから婚約していた彼と結婚して王妃になった私。

だが、陛下は側妃だけを溺愛し、私は白い結婚のまま離宮へ追いやられる…って何てラッキー! 国の事は陛下と側妃様に任せて、私はこのまま離宮で何の責任も無い楽な生活を!…と思っていたのに…。

1歳児天使の異世界生活!

春爛漫

ファンタジー

夫に先立たれ、女手一つで子供を育て上げた皇 幸子。病気にかかり死んでしまうが、天使が迎えに来てくれて天界へ行くも、最高神の創造神様が一方的にまくしたてて、サチ・スメラギとして異世界アラタカラに創造神の使徒(天使)として送られてしまう。1歳の子供の身体になり、それなりに人に溶け込もうと頑張るお話。

※心は大人のなんちゃって幼児なので、あたたかい目で見守っていてください。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる