あなたにおすすめの小説

それなりに怖い話。

只野誠

ホラー

これは創作です。

実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。

本当に、実際に起きた話ではございません。

なので、安心して読むことができます。

オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。

不定期に章を追加していきます。

2026/1/13:『こえ』の章を追加。2026/1/20の朝4時頃より公開開始予定。

2026/1/12:『あけてはいけない』の章を追加。2026/1/19の朝4時頃より公開開始予定。

2026/1/11:『みきさー』の章を追加。2026/1/18の朝4時頃より公開開始予定。

2026/1/10:『つかまれる』の章を追加。2026/1/17の朝8時頃より公開開始予定。

2026/1/9:『ゆうじんのかお』の章を追加。2026/1/16の朝4時頃より公開開始予定。

2026/1/8:『ついてきたもの』の章を追加。2026/1/15の朝4時頃より公開開始予定。

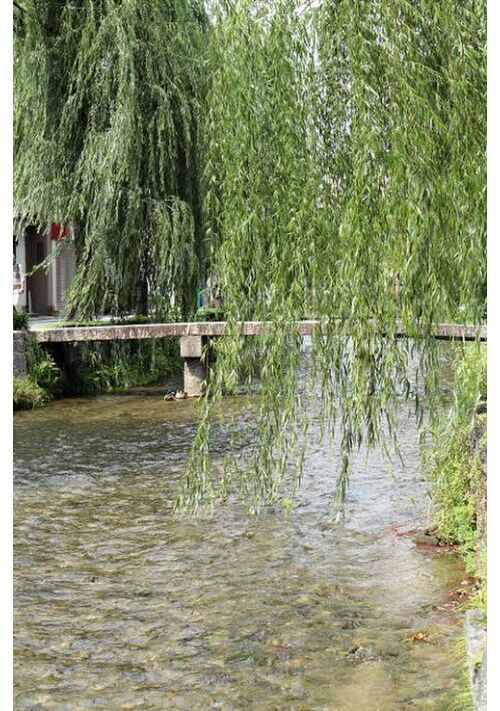

2026/1/7:『かわぞいのみち』の章を追加。2026/1/14の朝4時頃より公開開始予定。

※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)

MisakiNonagase

現代文学

高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

百物語 厄災

嵐山ノキ

ホラー

怪談の百物語です。一話一話は長くありませんのでお好きなときにお読みください。渾身の仕掛けも盛り込んでおり、最後まで読むと驚くべき何かが提示されます。

小説家になろう、エブリスタにも投稿しています。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

(ほぼ)1分で読める怖い話

涼宮さん

ホラー

ほぼ1分で読める怖い話!

【ホラー・ミステリーでTOP10入りありがとうございます!】

1分で読めないのもあるけどね

主人公はそれぞれ別という設定です

フィクションの話やノンフィクションの話も…。

サクサク読めて楽しい!(矛盾してる)

⚠︎この物語で出てくる場所は実在する場所とは全く関係御座いません

⚠︎他の人の作品と酷似している場合はお知らせください

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる