139 / 140

頼れるのは

しおりを挟む

「うーん……。」

エイリークは悩んでいた。その理由は目の前に置かれたひとつの手紙だった。

両親から渡された仰々しく立派な手紙。ただの軽い封筒入りの手紙だというのに見た目とは逆に重い雰囲気が漂う、とても平民として持っているはずもない上質な紙と蝋で留められているそれがエイリークは悩みの種だった。

家を出てからは忙しく、学園に戻ってからも感謝祭の準備があったりですっかり開けるタイミングを逃していた。

もしかすると送り主は何らかの返事を待っているのではないか、そうでなければ送らないとは思っているものの、その手紙を開きたいような開きたくないような迷いに迷って手を伸ばしては止めている。

覚悟はあると両親には言ったのに、その覚悟は確かだと自分でも思っていたのに開くのが難しい。

両親は言っていた、手紙を開けば元に戻れないかもと。それも承知だった。だがそれを忙しさのふりをして開くことを先延ばしにしてしまっていた。

(だってこんな手紙おかしいし……。)

もしかして騙されてるのではないかとすら思う。それくらい立派すぎる手紙だ。出来れば誰かに相談したいけど誰にも言えない。

(プリムに相談する?)

エイリークには頼れる友人といえば今はプリムくらいしかいない。明らかに貴族が関わっていそうなこの手紙の相談が出来るのは貴族の人間だけ。平民のエイリークには縁もゆかりもない。学園の教師陣なら貴族の人間だが、どう相談していいか分からない。

(でもなあ……別にプリムでもいいけど、プリムでも太刀打ち出来ない相手だったらどうする?)

言いふらしたり利用したりしない人間であることは分かっている。何せアレンシカの侍従になれるのだ。成績が悪くても信用に足る人物だとリリーベル公爵家からお墨付きを貰っている。

問題はプリムにどこまでの繋がりがあるか分からないことだ。普段王子に不遜な態度を取っているからといって、別の貴族にまで同じ態度は取れない。何が危険になるか分からない以上、リリーベル公爵家や実家のミラー子爵家の繋がりがあるからといって頼るべきではないのかもしれない。

それでもただの平民のエイリークがこうして考えていても何も進まないだろう。

「……よし。」

エイリークは手紙をしっかり鍵つきの戸棚にしまってから寮の自室を出た。

話すにしても明らかに失くしてはいけないものを持っていけない。

寮では必ず談話室を通るので待っていればプリムは来るはずだ。大体おやつを食べにいつも食堂に行くのだから。

談話室に行けばやっぱりプリムはそこでお菓子をもぐもぐ頬張りながら暖炉の前に居座っていて気合いが削ぎれてしまった。

「あれー?エイリーク君どうしたんですかー?」

「いや……アンタも何してんの?」

「私はジンジャーケーキを食べてますけどー、エイリーク君も食べます?」

「いらない。」

「美味しいのにーもったいないですよー。」

「今は気分じゃないだけ。」

「そっかー。」

一体いつから何個食べていたのか目の前の机には包み紙や皿がたくさんある。

「でもー美味しいものは悩んでる時にピッタリですよー。」

「いや、別に悩んでないけど。」

「エイリーク君が私に声をかける時には自分じゃどうにもならない時ですよー。」

「はあ?」

「エイリーク君はゆーしゅーですからねー。私より何でもできるでしょー。」

「所詮平民がどこまで出来ると思ってんのさ。」

「うーん。色々ですかねー?」

食べ続けながらもいたって呑気に話している。貴族然としないところは別にエイリークを気遣っている訳ではないことは知っている。

「それでー?」

「は?」

「心配してることですか?悩んでることですか?」

「うーん……。」

言ったほうがいいことは分かっている。ただ手紙は置いてきているし、誰が送った手紙か分からず危険が及ぶかもしれないことに友人を巻き込むのはどうかと思った。

「んー。そうですねえ。」

悩んでいることに気づいたのかプリムは食べる手を止めて少しだけ考えていた。

「でもー、お話してすっきりしたほうがいいと思いますよー。」

「そうだろうけどさあ……。」

「なによりーお菓子がとっても美味しくなります。」

「アンタだけじゃない?」

「確かに今はエイリーク君のお話が気になってお菓子を美味しく食べられませんー。でもエイリーク君もこの後ご飯を美味しく食べられなくなりますよ。」

「どうだか。」

「でもねー、きっとエイリーク君なら乗り越えられますよ。」

「だからさ、アンタは所詮平民のボクを高く評価しすぎじゃない?」

「いえいえー正当なものですよ。」

ふふんと得意げにしながらも再びケーキを食べ始めた。つい先程美味しく食べられないと言ったのに。

「だから今すぐ出しましょう。」

「……今は持ってないんだけど。」

「えー!何で持ってこないんですか!あんな軽いもの持ってきてくださいよ。」

「まだ話すのを悩んでたから……。」

「エイリーク君って意外と自信ないですよねー。」

「というか何で悩んでるか知ってんの?」

「特には何もー。」

プリムはどこまで分かっているのか、一度も言っていないのにそれが紙であることを分かっているようだ。聞いたところで何かまたはぐらかすのだろう。

それはエイリークをおちょくる為でも楽しんでいる訳ではないことは知っている。

「じゃあエイリーク君、すぐに持ってきてくださいねー。その間に新しいケーキ出しておきますからー。」

「まだ食べるの?」

「ぐるぐるしてる時には美味しくて甘いもの、ですよー。」

「……分かったよ。」

それでもため息を零したくなるのは仕方がない。こういう気安さも悪友だからこそ出来ることだ。素直には頷いておいておく。貴族に言われたから頷くのではなく、友人だから納得して頷いていることをプリムも分かっていた。

「じゃあ、五分後にしゅーごーですねー。」

「さすがに無理。ケーキ食べながら待ってなよ。」

「ふーん、これがエイリーク君を悩ませていたものですかー。」

机の上の手紙をしげしげと眺めながら目の前の手紙を眺める。

「確かにこれはー貴族のものですよねえ。これが本当にお父様とお母様から渡されたんですねー?」

「そう。変でしょ、うちは由緒正しい平民なのに。」

「うーん……。」

「プリムはこの送り主封蝋見て分からないの?」

「リリーベル公爵家でお勉強してますけどー、全然分からないんですよねー。」

「ちゃんと勉強してる?」

「してますよー、でも貴族の家紋を全部知らないですしー、個人の印もありますからねー。印の数はいっぱいあるんですよ。」

プリムはもうすっかりお菓子を食べるのも止めてずっと考えている。

「エイリーク君は開けてみないんですか?」

「……これを開けたら変わるって言われてるんだよね。それで、何となく。」

「エイリーク君らしくないですねー。もっと自信持ったほうがいいですよ?」

「別に……こんな手紙来たら普通でしょ。」

平民が持つはずもない綺麗な蝋と封筒の手紙なのだ。気軽に開けられる平民の松脂の手紙とは違う。

「代われるなら代わってあげたいですけどー、こればっかりはー。どう見ても貴族のお手紙ですし。」

「パッと開けられないの?」

「うーん、すっごい手紙ですし。それに貴族ってお手紙を勝手に開けるのはたとえ家族でも罪なんですよ。」

「そうなの?!」

「もちろん送られた相手が読めないくらい小さい子とか、病気で開けられないとか、そういう時もありますけどー、きちんと『代わりに誰々が開けますね』って証書を出さなきゃ駄目なんですー。それもしないで開けるのは禁止!ですー。」

「そうなんだ……、貴族ってややこしいね。」

平民だったら家族なら開けて見ることくらい普通のことなのに、平民としてエイリークには不思議だった。

「あ、平民同士でも駄目なんですよ本当は。」

「そうなの!?」

「貴族ほど厳しくなくってキリがないのでお咎めナシなだけですからー。」

「そうなんだ……。」

それ程責任が伴い、仕事に厳しいのが貴族の世界なんだろう。手紙ひとつとっても厳格な決まりと罰がある貴族がややこしいと思うと同時に当然だと思う。

「まあ、貴族でもとっくに開いてたら見られても文句は言えないから罪にならないですけどねー。状況によってきちんとしまってない人がちょっと怒られるだけか、不当な方法で見た人が罪かになりますけどー。」

「ふーん。」

「あ、外見と中身が違うものは手紙じゃないんですよ。手紙の形態?をしていないんです。」

「え、それって……。」

それはプリムと一緒にウィンノルから尋問を受けていた時に言っていた、封筒と封蝋は王子のものだが中の手紙は別の貴族のものだという手紙のことを指しているのだとエイリークは分かった。

「詐欺のやりかたですからねー。罪ですよー。中も外も同じものでなきゃいけないんですよ。」

「そう……手紙だけでも色々ルールがあるんだね。」

「平民のほうが楽ですか?」

「そうかも……?でもまあ家族でも見られたくないものを見られないのはいいのかもね。」

大変なことも多いがそれで平民も守られていることもある。不思議に思えど馬鹿馬鹿しいとは思わなかった。

「じゃあ、これって変な手紙?」

「どーでしょー。すっごく格式感じますしー、悪い手紙じゃないと思いますー。」

「じゃあ、やっぱり開けてみないとか……。でもさ、さっきのルールで言えば、ボクが開けたら罪になるんじゃないの?これは親の手紙だし、家族でも罪なんでしょ?」

「貴族から来た手紙ですしね。どう見てもー。」

「でもボク学園生だしさ、貴族と一緒に勉強してるんだし知らなかったじゃ済まされなくない?」

「うーん。……でもお父様とお母様は渡そうと思ってお手紙をエイリーク君に渡したんですよね?なら送り主も分かってるんじゃないですか?エイリーク君が読むこと。」

エイリークは悩んでいた。その理由は目の前に置かれたひとつの手紙だった。

両親から渡された仰々しく立派な手紙。ただの軽い封筒入りの手紙だというのに見た目とは逆に重い雰囲気が漂う、とても平民として持っているはずもない上質な紙と蝋で留められているそれがエイリークは悩みの種だった。

家を出てからは忙しく、学園に戻ってからも感謝祭の準備があったりですっかり開けるタイミングを逃していた。

もしかすると送り主は何らかの返事を待っているのではないか、そうでなければ送らないとは思っているものの、その手紙を開きたいような開きたくないような迷いに迷って手を伸ばしては止めている。

覚悟はあると両親には言ったのに、その覚悟は確かだと自分でも思っていたのに開くのが難しい。

両親は言っていた、手紙を開けば元に戻れないかもと。それも承知だった。だがそれを忙しさのふりをして開くことを先延ばしにしてしまっていた。

(だってこんな手紙おかしいし……。)

もしかして騙されてるのではないかとすら思う。それくらい立派すぎる手紙だ。出来れば誰かに相談したいけど誰にも言えない。

(プリムに相談する?)

エイリークには頼れる友人といえば今はプリムくらいしかいない。明らかに貴族が関わっていそうなこの手紙の相談が出来るのは貴族の人間だけ。平民のエイリークには縁もゆかりもない。学園の教師陣なら貴族の人間だが、どう相談していいか分からない。

(でもなあ……別にプリムでもいいけど、プリムでも太刀打ち出来ない相手だったらどうする?)

言いふらしたり利用したりしない人間であることは分かっている。何せアレンシカの侍従になれるのだ。成績が悪くても信用に足る人物だとリリーベル公爵家からお墨付きを貰っている。

問題はプリムにどこまでの繋がりがあるか分からないことだ。普段王子に不遜な態度を取っているからといって、別の貴族にまで同じ態度は取れない。何が危険になるか分からない以上、リリーベル公爵家や実家のミラー子爵家の繋がりがあるからといって頼るべきではないのかもしれない。

それでもただの平民のエイリークがこうして考えていても何も進まないだろう。

「……よし。」

エイリークは手紙をしっかり鍵つきの戸棚にしまってから寮の自室を出た。

話すにしても明らかに失くしてはいけないものを持っていけない。

寮では必ず談話室を通るので待っていればプリムは来るはずだ。大体おやつを食べにいつも食堂に行くのだから。

談話室に行けばやっぱりプリムはそこでお菓子をもぐもぐ頬張りながら暖炉の前に居座っていて気合いが削ぎれてしまった。

「あれー?エイリーク君どうしたんですかー?」

「いや……アンタも何してんの?」

「私はジンジャーケーキを食べてますけどー、エイリーク君も食べます?」

「いらない。」

「美味しいのにーもったいないですよー。」

「今は気分じゃないだけ。」

「そっかー。」

一体いつから何個食べていたのか目の前の机には包み紙や皿がたくさんある。

「でもー美味しいものは悩んでる時にピッタリですよー。」

「いや、別に悩んでないけど。」

「エイリーク君が私に声をかける時には自分じゃどうにもならない時ですよー。」

「はあ?」

「エイリーク君はゆーしゅーですからねー。私より何でもできるでしょー。」

「所詮平民がどこまで出来ると思ってんのさ。」

「うーん。色々ですかねー?」

食べ続けながらもいたって呑気に話している。貴族然としないところは別にエイリークを気遣っている訳ではないことは知っている。

「それでー?」

「は?」

「心配してることですか?悩んでることですか?」

「うーん……。」

言ったほうがいいことは分かっている。ただ手紙は置いてきているし、誰が送った手紙か分からず危険が及ぶかもしれないことに友人を巻き込むのはどうかと思った。

「んー。そうですねえ。」

悩んでいることに気づいたのかプリムは食べる手を止めて少しだけ考えていた。

「でもー、お話してすっきりしたほうがいいと思いますよー。」

「そうだろうけどさあ……。」

「なによりーお菓子がとっても美味しくなります。」

「アンタだけじゃない?」

「確かに今はエイリーク君のお話が気になってお菓子を美味しく食べられませんー。でもエイリーク君もこの後ご飯を美味しく食べられなくなりますよ。」

「どうだか。」

「でもねー、きっとエイリーク君なら乗り越えられますよ。」

「だからさ、アンタは所詮平民のボクを高く評価しすぎじゃない?」

「いえいえー正当なものですよ。」

ふふんと得意げにしながらも再びケーキを食べ始めた。つい先程美味しく食べられないと言ったのに。

「だから今すぐ出しましょう。」

「……今は持ってないんだけど。」

「えー!何で持ってこないんですか!あんな軽いもの持ってきてくださいよ。」

「まだ話すのを悩んでたから……。」

「エイリーク君って意外と自信ないですよねー。」

「というか何で悩んでるか知ってんの?」

「特には何もー。」

プリムはどこまで分かっているのか、一度も言っていないのにそれが紙であることを分かっているようだ。聞いたところで何かまたはぐらかすのだろう。

それはエイリークをおちょくる為でも楽しんでいる訳ではないことは知っている。

「じゃあエイリーク君、すぐに持ってきてくださいねー。その間に新しいケーキ出しておきますからー。」

「まだ食べるの?」

「ぐるぐるしてる時には美味しくて甘いもの、ですよー。」

「……分かったよ。」

それでもため息を零したくなるのは仕方がない。こういう気安さも悪友だからこそ出来ることだ。素直には頷いておいておく。貴族に言われたから頷くのではなく、友人だから納得して頷いていることをプリムも分かっていた。

「じゃあ、五分後にしゅーごーですねー。」

「さすがに無理。ケーキ食べながら待ってなよ。」

「ふーん、これがエイリーク君を悩ませていたものですかー。」

机の上の手紙をしげしげと眺めながら目の前の手紙を眺める。

「確かにこれはー貴族のものですよねえ。これが本当にお父様とお母様から渡されたんですねー?」

「そう。変でしょ、うちは由緒正しい平民なのに。」

「うーん……。」

「プリムはこの送り主封蝋見て分からないの?」

「リリーベル公爵家でお勉強してますけどー、全然分からないんですよねー。」

「ちゃんと勉強してる?」

「してますよー、でも貴族の家紋を全部知らないですしー、個人の印もありますからねー。印の数はいっぱいあるんですよ。」

プリムはもうすっかりお菓子を食べるのも止めてずっと考えている。

「エイリーク君は開けてみないんですか?」

「……これを開けたら変わるって言われてるんだよね。それで、何となく。」

「エイリーク君らしくないですねー。もっと自信持ったほうがいいですよ?」

「別に……こんな手紙来たら普通でしょ。」

平民が持つはずもない綺麗な蝋と封筒の手紙なのだ。気軽に開けられる平民の松脂の手紙とは違う。

「代われるなら代わってあげたいですけどー、こればっかりはー。どう見ても貴族のお手紙ですし。」

「パッと開けられないの?」

「うーん、すっごい手紙ですし。それに貴族ってお手紙を勝手に開けるのはたとえ家族でも罪なんですよ。」

「そうなの?!」

「もちろん送られた相手が読めないくらい小さい子とか、病気で開けられないとか、そういう時もありますけどー、きちんと『代わりに誰々が開けますね』って証書を出さなきゃ駄目なんですー。それもしないで開けるのは禁止!ですー。」

「そうなんだ……、貴族ってややこしいね。」

平民だったら家族なら開けて見ることくらい普通のことなのに、平民としてエイリークには不思議だった。

「あ、平民同士でも駄目なんですよ本当は。」

「そうなの!?」

「貴族ほど厳しくなくってキリがないのでお咎めナシなだけですからー。」

「そうなんだ……。」

それ程責任が伴い、仕事に厳しいのが貴族の世界なんだろう。手紙ひとつとっても厳格な決まりと罰がある貴族がややこしいと思うと同時に当然だと思う。

「まあ、貴族でもとっくに開いてたら見られても文句は言えないから罪にならないですけどねー。状況によってきちんとしまってない人がちょっと怒られるだけか、不当な方法で見た人が罪かになりますけどー。」

「ふーん。」

「あ、外見と中身が違うものは手紙じゃないんですよ。手紙の形態?をしていないんです。」

「え、それって……。」

それはプリムと一緒にウィンノルから尋問を受けていた時に言っていた、封筒と封蝋は王子のものだが中の手紙は別の貴族のものだという手紙のことを指しているのだとエイリークは分かった。

「詐欺のやりかたですからねー。罪ですよー。中も外も同じものでなきゃいけないんですよ。」

「そう……手紙だけでも色々ルールがあるんだね。」

「平民のほうが楽ですか?」

「そうかも……?でもまあ家族でも見られたくないものを見られないのはいいのかもね。」

大変なことも多いがそれで平民も守られていることもある。不思議に思えど馬鹿馬鹿しいとは思わなかった。

「じゃあ、これって変な手紙?」

「どーでしょー。すっごく格式感じますしー、悪い手紙じゃないと思いますー。」

「じゃあ、やっぱり開けてみないとか……。でもさ、さっきのルールで言えば、ボクが開けたら罪になるんじゃないの?これは親の手紙だし、家族でも罪なんでしょ?」

「貴族から来た手紙ですしね。どう見てもー。」

「でもボク学園生だしさ、貴族と一緒に勉強してるんだし知らなかったじゃ済まされなくない?」

「うーん。……でもお父様とお母様は渡そうと思ってお手紙をエイリーク君に渡したんですよね?なら送り主も分かってるんじゃないですか?エイリーク君が読むこと。」

173

あなたにおすすめの小説

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした

紫

BL

十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。

実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。

オメガバースでオメガの立場が低い世界

こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです

強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です

主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です

倫理観もちょっと薄いです

というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります

※この主人公は受けです

素直になれなくて、ごめんね

舞々

BL

――こんなのただの罰ゲームだ。だから、好きになったほうが負け。

友人との、くだらない賭けに負けた俺が受けた罰ゲームは……大嫌いな転校生、武内章人に告白すること。

上手くいくはずなんてないと思っていたのに、「付き合うからには大切にする」とOKをもらってしまった。

罰ゲームと知らない章人は、俺をとても大切にしてくれる。

……でも、本当のことなんて言えない。

俺は優しい章人にどんどん惹かれていった。

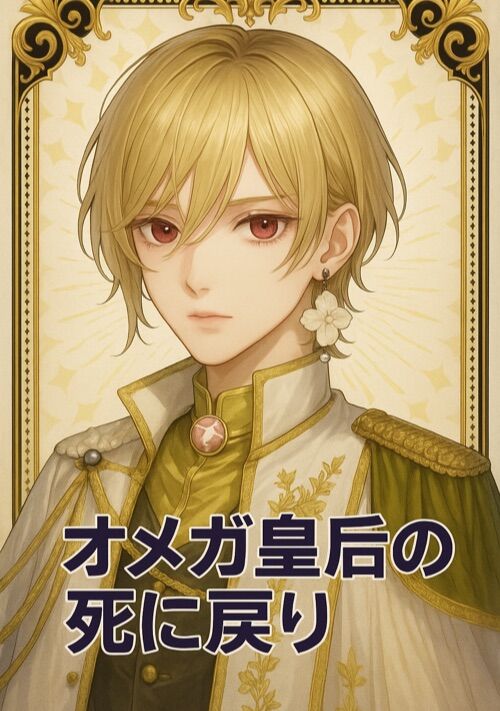

【完結・ルート分岐あり】オメガ皇后の死に戻り〜二度と思い通りにはなりません〜

ivy

BL

魔術師の家門に生まれながら能力の発現が遅く家族から虐げられて暮らしていたオメガのアリス。

そんな彼を国王陛下であるルドルフが妻にと望み生活は一変する。

幸せになれると思っていたのに生まれた子供共々ルドルフに殺されたアリスは目が覚めると子供の頃に戻っていた。

もう二度と同じ轍は踏まない。

そう決心したアリスの戦いが始まる。

奇跡に祝福を

善奈美

BL

家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。

※不定期更新になります。

生まれ変わりは嫌われ者

青ムギ

BL

無数の矢が俺の体に突き刺さる。

「ケイラ…っ!!」

王子(グレン)の悲痛な声に胸が痛む。口から大量の血が噴きその場に倒れ込む。意識が朦朧とする中、王子に最後の別れを告げる。

「グレン……。愛してる。」

「あぁ。俺も愛してるケイラ。」

壊れ物を大切に包み込むような動作のキス。

━━━━━━━━━━━━━━━

あの時のグレン王子はとても優しく、名前を持たなかった俺にかっこいい名前をつけてくれた。いっぱい話しをしてくれた。一緒に寝たりもした。

なのにー、

運命というのは時に残酷なものだ。

俺は王子を……グレンを愛しているのに、貴方は俺を嫌い他の人を見ている。

一途に慕い続けてきたこの気持ちは諦めきれない。

★表紙のイラストは、Picrew様の[見上げる男子]ぐんま様からお借りしました。ありがとうございます!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる