5 / 8

第5章 銀座の画廊

しおりを挟む~~ 赤と白が交わる境界で ~~

~~ 少しずつ溶けていく輪郭 ~~

~~ キャンバスの中で生まれる新しい色 ~~

土曜日の午後、わたしは銀座の駅に降り立った。四時ちょうど。空は晴れ渡り、初夏の陽光が街を明るく照らしていた。駅の階段を上がりながら、先日のバーの夜に野崎から借りた傘のことを思い出した。今日は持ってこなかったが、いつ返せばいいのか聞いておこうと考えていた。

改札を出ると、野崎が待っていた。今日は濃紺のジャケットに薄いグレーのタートルネック。シンプルだが、どこか凛とした佇まい。

「こんにちは、少し早く来ましたね」

「こんにちは」わたしは軽く会釈した。「ええ、少し早めに着いてしまいました」

彼はわたしの装いに気づいたようだった。今日は普段着ないネイビーのワンピースを選んだのだ。胸元が少し大きく空いており、わたしには珍しい冒険的な服だった。大人っぽいデザインだから銀座に合うかなと思って選んだのだ。深い紺色は街の洗練された印象に溶け込みながらも、いつもの自分とは少し違う印象を与えているように感じた。直線的なシルエットが銀座の都会的な空気感に自然に馴染んでいくだろうと思った。

普段は機能的な服装を好み、ブラウスにジーンズやパンツスタイルが多いわたしが、こんなワンピースを着るのはまずないことだった。朝、鏡の前で服を選びながら、手が伸びたのがこのネイビーのワンピース。購入してから一度も袖を通していなかったものだ。

「素敵なワンピースですね」彼は微笑んだ。

その言葉を聞いた瞬間、胸の奥で小さな灯がともったような感覚があった。わたしの選択が野崎の目に留まり、認められたことが、思いがけない喜びをもたらした。頬が熱くなるのを感じながら、自分の中の反応の大きさに少し驚いた。たった一言の褒め言葉なのに、日差しを浴びた花が開くように、心が広がっていく。

「ありがとうございます」わたしは言った。「あまり着ないタイプの服なんですが、今日は何となく」

言葉を濁したが、実際は明確な理由があったように思う。野崎の前では、いつもと少し違う自分でいたいという無言の願いが、このワンピース選びに込められていた気がした。

少し間があり、わたしは思い出したように言った。「あの、先日のバーの夜にお借りした傘なんですが、今日は持ってこなかったんです。いつお返しすればよいでしょうか」

「いつでも構いませんよ」野崎は穏やかに答えた。

その「いつでも」という言葉に、この関係の継続が約束されているように感じて、わたしは少し安心した。それは単なる傘の返却の話ではなく、これからも会う機会があるという暗黙の確認のように思えた。

野崎はうなずき、わたしの横に並んで歩き始めた。「今日お会いする人は、京本という方です。銀座の画廊のオーナーなんです」

「画廊のオーナー?」わたしは少し驚いた声で尋ねた。

「ええ、芸術への感性がとても鋭い人です。現在『境界線の探求』というテーマの展覧会を開いています」

その言葉に、わたしは息を呑んだ。また「境界線」という言葉。神保町の古書店で見つけた『白夜』の書き込み、野崎との出会いの場でのモネの絵についての会話、そしてあのバーでの夜。まるで何かの暗示のように、この言葉が繰り返し現れることに不思議な縁を感じた。偶然とは思えない連鎖。わたしはその言葉を何度も心の中で反芻した。

銀座の通りを歩きながら、わたしたちは少し間を置いて会話した。野崎は時々、建物や店について話した。彼はこの街をよく知っているようだった。高級ブランドの旗艦店が立ち並ぶメインストリートから少し離れ、細い路地に入っていく。そこには古い建物と新しいビルが混在する、独特の雰囲気があった。

やがて、わたしたちは白い外壁の建物の前に立った。「GALLERY KURO」と書かれた小さな看板だけが、そこが画廊であることを示していた。余計なものを削ぎ落とした潔さ。必要最小限の表現に徹したその佇まいに、静かな意志を感じた。

エレベーターで五階に上がると、白い壁と灰色の大理石の床が広がる空間に出た。自然光を取り入れる大きな窓からは、銀座の街並みが一望できた。前方の受付には誰もいなかったが、奥からハイヒールの音が近づいてきた。その音が空間に響き、わたしの心拍が少し早くなるのを感じた。

「野崎、おまたせ」

声の主は、四十代前半と思われる女性だった。彼女は全身黒の装いで、身長が高く、姿勢が良かった。仕立ての良い黒のワンピースに、黒のハイヒール。唯一の色は、鮮やかな赤い口紅だけだった。髪は肩につく長さで、きちんと整えられている。彼女の持つ凛とした存在感に、わたしは少し圧倒された。その姿は、まるで画廊そのものの具現化のようだった。

「京本さん、こんにちは」野崎が答えた。「こちらが佐々木さんです」

京本の目がわたしに向けられた。その視線には鋭い観察力があった。まるでわたしの内側まで見透かされているような感覚に襲われた。普段なら不快に感じるはずの視線だったが、不思議と抵抗感は湧かなかった。彼女は赤い唇を柔らかく緩めて微笑んだ。

「佐々木さん、はじめまして。京本です」彼女の声は低めで、どこか落ち着いた響きがあった。「野崎からあなたのことは聞いています」

「はじめまして」わたしは言った。「お招きいただきありがとうございます」

言葉は型どおりだったが、わたしの中では小さな波が揺れ動いていた。野崎が京本に何を話したのか。わたしのどんな面を伝えたのか。二人の間で交わされた言葉の向こう側に、わたしには見えない何かがあるのではないか。野崎を知る人物との出会い。それは野崎という人間をより深く理解するための鍵になるかもしれないと思った。

「さあ、中へどうぞ」京本は手で奥を指し示した。「この展示は特別なものなのよ」

広い空間に、いくつかの抽象画が展示されていた。大きなキャンバスに、複雑な線と色彩が交錯している作品。一見すると無秩序に見えるが、しばらく見つめていると、そこには確かな構造があることに気づいた。色彩と形の奥に隠された意図。それは言語化できない何かを伝えようとしているかのようだった。

「この展示は『境界線の探求』というテーマで作られています」京本が説明した。「目に見えるものと見えないものの間にある線。現実と非現実が交わる地点」

「境界線」という言葉にわたしは再び息を飲んだ。この言葉と繰り返し出会うことに、何か運命的なものを感じずにはいられなかった。まるで見えない糸に導かれているかのよう。わたしの心の奥で、小さな扉が少しずつ開いていくような感覚があった。

三人で展示室を巡りながら、京本はそれぞれの作品について解説してくれた。彼女の言葉は的確で、時に詩的だった。単なる説明ではなく、作品との対話を促すような話し方。その言葉には情熱があり、作品に対する深い理解が感じられた。野崎は時々質問をし、その問いかけも鋭く、本質を突いていた。二人の間には長年の信頼関係があるように見えた。わたしは二人の会話を聞きながら、自分がどこか取り残されているような感覚を覚えた。二人の間には言葉以上のものが流れているようで、わたしには届かない空気が漂っていた。それは決して排除されているという感じではなく、まだ知らない世界の入り口に立っているような、そんな微かな寂しさだった。

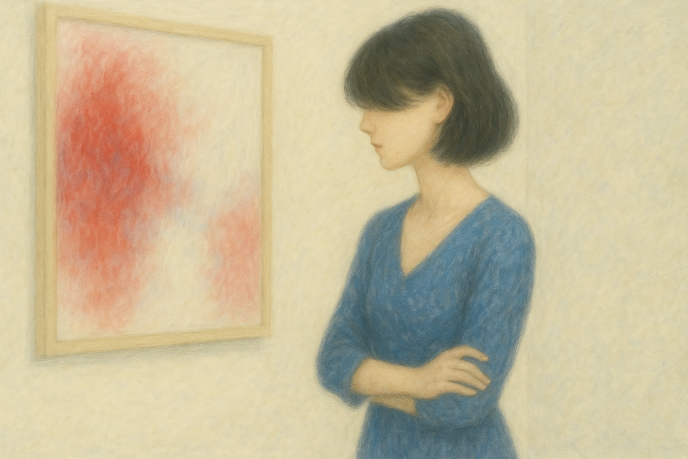

「こちらは私が特に気に入っている作品です」京本は大きなキャンバスの前で立ち止まった。

暗い背景に、赤と白が交錯する複雑な線が描かれていた。まるで二つの存在が互いに浸食し合っているよう。赤は情熱的に、白は静かに、しかし両者等しく力強く画面を支配していた。

「これは『融合』と名付けられています」京本が続けた。「二つの異なる存在が交わり、新しいものを生み出す瞬間を表現しています」

わたしはその絵に引き込まれるように見入った。赤と白の線は互いに絡み合い、どこからがどちらなのか、境界が曖昧になっていく様子が描かれていた。何かにとても強く惹かれるのに、それが何なのかうまく言葉にできない感覚があった。まるで自分の内側の何かが、この絵に共鳴しているかのようだった。

「この作品について、佐々木さんはどう思いますか?」京本がわたしに尋ねた。

視線を絵から離し、言葉を探した。正直に伝えるべきだという直感があった。

「わたしは...」息を吸って続けた。「二つの異なるものが出会い、互いを変容させていく過程を感じます。最初は抵抗があっても、少しずつ境界が溶けていく。そして新しい何かが生まれる瞬間の、震えるような緊張感と解放感が伝わってきます」

言葉を紡ぎながら、わたしの内側で何かが水面を揺らした。それは湖の深い底から静かに浮上する泡のよう。長い間沈黙していた言葉が、不意に水面を破り、波紋を広げていく。声に出した言葉は確かにわたしのもの。けれど同時に、その言葉が自分の一部でありながら、今までは出会ったこともない何かのようにも感じられた。

京本は満足そうに微笑んだ。「鋭い観察力ですね。『白夜』の編集者だと聞きました。ドストエフスキーの作品と、この絵には共通点があると思いませんか?」

またしても『白夜』。野崎は確実に京本にわたしのことを詳しく話していたのだ。そして彼女もまた、その意味を理解していた。わたしは少し考えてから答えた。

「『白夜』も境界についての物語かもしれません。昼と夜の間の時間。現実と夢の間の領域。主人公の『夢想家』とナースチェンカの関係も、互いの世界の境界が溶け合う様子が描かれていると思います」

言葉を発しながら、自分の中で新しい理解が生まれていくのを感じた。『白夜』を編集するようになってから、その物語の意味がどんどん変わっていく。それは単なる古典作品ではなく、わたし自身の内面を映し出す鏡のように思えてきた。

野崎と京本が視線を交わすのが見えた。まるで何かの確認を取り合うかのように。二人の間には言葉にできない了解があるようで、わたしはその関係性がますます気になっていた。

「素晴らしい洞察です」京本が言った。「あなたは感性が鋭いわね」

三人で展示をゆっくりと回った後、京本は奥の小さなラウンジへと案内してくれた。白いソファと小さなテーブルが置かれた空間で、壁には小さな赤い抽象画が一枚掛けられていた。窓から差し込む午後の光が、部屋を柔らかく包み込んでいた。

「少し休憩しましょう」京本は言った。「コーヒー?それとも?」

「紅茶をお願いできますか」わたしは答えた。

「野崎は?」

「コーヒーで」

京本は小さなキッチンスペースに向かい、飲み物を準備し始めた。わたしと野崎はソファに座った。ほどよい距離感。近すぎず、遠すぎず。気を休めるつもりが会話が途切れると、その沈黙が急に気になり始めた。京本の物音だけが聞こえる静けさの中で、わたしは何か話さなければという気持ちに駆られた。

「京本さんはどのようにこの画廊を始めたんですか?」わたしは会話を始めるために尋ねた。

「それは長い話ね」京本が遠くから答えた。「わたしは大学で芸術史を学んでいたの。当時は学芸員になるつもりだった」

京本はカップを並べながら続けた。彼女の動作には無駄がなく、一つ一つの所作が美しく見えた。

「卒業後は美術館で働いたわ。展示の企画や作家との交渉、そういった仕事ね。でも次第に何か物足りなさを感じるようになった」

彼女はポットからお湯を注ぎながら言葉を選んでいるようだった。お湯が茶葉に触れた瞬間、部屋に紅茶の香りが広がった。

「ちょうどその頃、個展をしていた若手作家の作品に衝撃を受けたの。その作家の才能を世に出したいという思いが強くなって…でも所属していた美術館では難しかった。それで思い切って独立することにしたの。最初は小さなスペースからのスタートだったけど」

コーヒーの香りも混ざりはじめ、部屋に豊かな香りが満ちていった。

「芸術の道一筋だったんですね」わたしは言った。

「そうね、分野は変わったけれど芸術とは離れなかったわ」京本がコーヒーと紅茶を運んできた。「ただ、どのように芸術と関わるべきか、その形には随分と迷ったの。美術館という組織の中にいるべきか、それとも自分の場所を作るべきか。でも、最終的にこの道を選んだ。それが正しい選択だったと今は思っているの」

彼女の言葉には重みがあり、何かを乗り越えてきた強さを感じた。京本は単に画廊のオーナーというだけでなく、自分の道を切り開いてきた人だった。わたしはその生き方に、静かな憧れを抱いた。

会話は自然に流れていった。美術の話、文学の話、東京の変化について。京本と野崎の間には長年の付き合いから来る自然な会話のリズムがあった。二人は言葉を交わすだけでなく、沈黙も共有していた。そこには特別な信頼関係があるように見えた。わたしはその会話に少しずつ参加していきながら、二人の関係性について考えていた。単なる友人関係ではない何かを感じた。

質問したいことがあった。でも口にするべきか迷った。それは失礼にあたるかもしれないし、この心地よい空気を壊すかもしれない。けれど、知りたいという気持ちが抑えられなかった。

「あの...」わたしは一度言葉を切り、紅茶に目を落として続けた。「野崎さんとは...どういうご関係なんですか?」思い切って京本に尋ねた。

京本は少し驚いたように見えたが、すぐに笑顔を取り戻した。「わたしたちは長い付き合いよ。そうね、わたしたちは同じ...趣味を共有しているの」

「趣味?」わたしはその曖昧な表現に首をかしげた。

「人間関係の深さについての探求、と言えばいいかしら」京本は言った。

彼女の言葉には何か隠されたメッセージがあるように感じた。「人間関係の深さ」。その言葉が、野崎とのバーでの夜を思い出させた。視線の交差。言葉の奥に隠された意図。身体の中に広がった不思議な感覚。

野崎は黙ってコーヒーを口に運んでいた。彼の表情からは何も読み取れなかった。けれど、その静けさ自体が何かを語っているように思えた。

「わたしには、あなたが何かを求めているように見えるわ」と京本はわたしを見つめながら言った。「自分でもまだ気づいていない何かを」

その言葉が、わたしの心の奥深くに触れた瞬間、一種の衝撃が走った。会ったばかりの人間が、どうして私の内側をそこまで見通せるのだろう。それは不思議であり、少し怖くもあった。まるで透明な鏡を通して、わたしのまだ形のない思いまで覗き込まれているような感覚。京本の視線は柔らかいのに、その言葉は的確で、わたしの防壁を簡単に通り抜けた。

でも確かに、そうかもしれない。わたしは何かを探している。けれど、それが何なのか、まだ明確に言葉にできない。ただ、それが野崎との出会い以来、少しずつ形を現し始めているような気がした。京本がたった一度の出会いでそこまで感じ取ったことに、畏怖に似た感情が胸の奥で震えた。

「多くの人は、自分で自分の限界を決めてしまうのよ」京本は言った。「実際には、もっと広い世界があるかもしれないのに」

紅茶を一口飲み、わたしは京本の言葉を反芻した。「自分で自分の限界を決めてしまう」。その言葉が、不思議と心に響いた。わたしもまた、知らず知らずのうちに自分の可能性を狭めてきたのかもしれない。怖れからか、恥ずかしさからか、あるいは単なる無知からか。

「佐々木さんは、自分自身に正直になったことがありますか?」京本が突然尋ねた。その質問は唐突すぎて、わたしは紅茶を飲みかけたまま固まってしまった。

「正直に...」わたしは答えに窮した。「わたしはいつも正直であろうとしていますが」

京本は柔らかく笑った。その笑みの奥には、言葉では語られない何かが潜んでいた。湖面に映る月のように、ぼんやりとした輪郭でありながら、確かな存在感を放っていた。

「本当の自分を認めるのは、時に痛みを伴うもの。でも、その痛みを通り抜けなければ、本当の悦びにも出会えないわ」

わたしは視線を落とした。自分の膝の上で握りしめた手を見つめる。京本の言葉には、わたしの心の奥底にある何かを掘り起こすような力があった。自分の本当の望み。自分の本当の姿。それらに向き合うことの痛み。わたしが目を逸らしてきたものたち、わたしの心の奥深くにしまってあるパンドラの箱だ。

「野崎は特別な人よ」京本は静かに言葉を続けた。「彼には人の本質を見抜く目がある。あなたの中にも、まだ開かれていない扉を見つけたのでしょうね」

「開かれていない扉...」わたしはその言葉を繰り返した。野崎の視線を思い出す。バーで、彼の目を見るように言われた時の感覚が鮮明によみがえってきた。あの瞬間、わたしの中の何かが震え、そして目覚めかけていた。まだ名前のない、けれど確かに存在する何か。

「恐れることはないわ」京本が言った。「導かれることを受け入れるのは、弱さではなく強さの証。自分の力だけでは見えない向こう側の景色を見るための選択なの」

その時、野崎がそっと咳払いをした。少しの間、沈黙が部屋を支配した。窓から差し込む光が少し傾き、影が長くなり始めていた。時間の流れを感じさせる変化。

京本は察したのか、会話の流れを変えるように、壁に掛かった小さな青い抽象画に話題を移した。深い濃紺が波のように交わる作品だった。

「この絵は私の大切なコレクションの一つよ」京本は言った。「『青の記憶』というタイトルなの。色の中に隠された記憶、体験、そして感情が込められている。言葉では表せないけれど、色彩が語りかけてくる」

わたしはその絵に見入った。青の中に溶け込む淡い白の線。まるで何かが生まれ変わろうとしている瞬間を切り取ったようにも見えた。そのイメージが、わたしの心に染み込んでいくような感覚があった。

会話は再び自然な流れに戻り、わたしたちは様々な話題について語り合った。しかし京本の問いかけは、わたしの心の中にずっと残っていた。自分自身に正直になるということ。それはいったいどういう意味なのだろう。そして、その先に待っているものは何なのだろう。

しばらくして、京本は立ち上がった。「お二人を案内するわ。今日はまだ一般公開していない作品があるの」

わたしたちは彼女に従って部屋を出た。廊下の奥、普段は入れない空間へと導かれた。静かな足音が大理石の床に響く。京本が鍵を取り出し、白い扉を開けると、小さな個室が現れた。中に入ると、そこはまるで聖域のような静寂に包まれていた。

部屋に入ると、その壁には一つの大きな絵だけが掛けられていた。それは黒を背景に、多様な色彩が複雑に絡み合う作品。一見すると抽象画だが、よく見ると二人の人物のシルエットが浮かび上がってくる。一人は立ち、もう一人は跪いている。その二人を繋ぐのは、赤い線のように見えるもの。その線は鎖のようでもあり、血のようでもあり、光のようでもあった。

「これは『服従の悦び』」京本はそっと言った。「主従の関係に生まれる特別な絆を表現しているの」

わたしは息を飲んだ。「主従の関係」。その言葉が心に直接響いた。その絵に描かれた関係性に、恐れと同時に不思議な憧れを覚えた。二人の関係は一般的な視点で見ると明らかに不条理だった。支配する者と服従する者。しかしそれは暴力的なものではなく、理性だけでは到底説明できない深い結びつきを感じた。どこか神聖で儀式的な印象を受けた。

「美しい...」と思わず口にした。

「そう思うかしら?」京本の目が輝いた。「多くの人は理解できないわ。でも、二人の世界に他者の理解は必要ないの、二人が満たされていれば」

野崎はわたしの反応を静かに見つめていた。その視線に気づき、わたしは頬が熱くなるのを感じた。わたしがこの絵に惹かれる理由を、彼は理解しているようだった。まるで、わたしの内側に眠る秘密を知っているかのように。

「佐々木さん、あなたはどう感じる?」野崎が初めてこの部屋で口を開いた。

言葉に詰まった。正直に答えるべきか、飾るべきか。京本の「自分自身に正直になる」という言葉が頭をよぎった。ここで嘘をつくことは、自分を裏切ることになるように思えた。

「わたしには...」深く息を吸って続けた。「二人の間には強い信頼関係があるように思います。従う人は表面的には、何かを差し出し、何かを受け入れ、さらには、すべてを奪われる。不平等に見えるかもしれないけれど、それでもなお、支配され服従することを渇望している。与えられることを望むがためというよりは、ただ、ただ、支配する者のお側にいたいという願いが感じられます」

言い終えると、自分の言葉に驚いた。こんな風に考えていたことに気づかなかった。けれど、確かにわたしの内側から湧き上がってきた言葉だった。それは長い間、心の奥深くに閉じ込められていた思いだった。今、それが初めて光の中に出てきた。

「鋭い洞察ね」京本が言った。

しばらく三人は絵の前で静かに佇んでいた。時間がゆっくりと流れているように感じられた。わたしの心の中では、様々な感情が渦巻いていた。これまで自分が何を求めていたのか、ようやく形が見え始めた気がした。

野崎が小さく咳払いをし、「時間が経つのは早いものですね」と言った。夕暮れの光が部屋の中に差し込み始めていた。

「そうね」京本が窓の外を見た。「今日はここまでにしましょうか」

三人は静かに展示室を通り、エレベーターに向かった。画廊の中で過ごした時間は、わたしにとって日常とは異なる濃密なものだった。作品の一つ一つが、わたしの内側に何かの種を蒔いていったような感覚。特に最後に見た『服従の悦び』は、わたしの心に強い印象を残した。

エレベーターに乗り込む時、わたしの肩が野崎の腕に軽く触れた。ほんの一瞬の接触だったが、電流が走るような感覚があった。わたしは視線を床に落とし、静かに息を吸った。三人は無言のまま一階へと降りていく。わたしの頭の中では、さっきまで見ていた「服従の悦び」の絵が鮮明に浮かんでいた。

「今日は素敵な時間をありがとう」京本がエレベーターを出る時に言った。「佐々木さん、またぜひいらしてください。あなたとお話しできて嬉しかったわ」

「こちらこそ、素晴らしい作品を見せていただいて感謝しています」わたしは答えた。

「野崎」京本が彼の名を呼んだ。「後日、改めて連絡するわ」

野崎は静かに頷いた。その簡潔な仕草の中に、何かの約束が交わされているように感じた。わたしには見えない二人だけの言語のようなものがそこにあった。

銀座の街に出ると、夕暮れの光が建物のガラス面に反射して、金色に輝いていた。人々が行き交う通りは、昼間とは違う雰囲気を帯び始めていた。街を見上げながら、わたしは今日の出来事を心に刻んだ。京本との出会い、絵画が語りかけてきた物語、そして野崎の存在。すべてが新しい扉へとわたしを導いていることを、どこかで感じていた。

「お腹が空いていませんか?」野崎の声が、わたしの思考を現実に引き戻した。

0

あなたにおすすめの小説

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる