1 / 47

1巻

1-1

しおりを挟む第一章

「僕は君を望んでいない。状況が整い次第、離縁させてもらうつもりだ。それまでは大人しく、控えて過ごしてほしい」

結婚相手であるシリル・トラティリアが、出会い頭に発した言葉であった。

トラティリア公爵家とブライトン辺境伯家、両家顔合わせの場である。

彼の両親は顔を赤くしたり青くしたりしていた。だが、叱りもせずしょんと肩を落としてこちらの様子をうかがうばかりで、お話にならない。

我が領土ブライトン領は隣国との境にある、いわゆる辺境の地だ。

そこからこのトラティリア領まで、五日かけて訪れたところだった。ブライトンの私軍である、銀軍の軍馬を走らせて五日である。

馬車ではない。馬車であればもう三日はかかるだろう。

軍馬にまたがって遥々やってきた私たちに向かっての、この言葉である。

ろくに休憩もさせず、玄関に迎え入れてすぐの一言だった。

父のほうから、パキッとなにかが折れた音がした。手に持っていたのは確か、鉄でできた太めの杖だったと思うが……

ブライトン辺境伯である父はこの国の英傑で、ものすごく強い。

一騎当千といっても過言ではないほどの強さを誇る。若い頃に戦争で武勲をあげ、褒賞として母であるサラ・ブライトンへの婿入りを望んだ。

母は母でこの国の中でも指折りの文官であった。

頭がよく、男に交ざって王宮でバリバリ働いていた。数々の同僚、上司たちをその言葉で一網打尽にしてきた切れ者だ。

そんな二人が恋に落ちた。一緒になるための作戦を母が立て、父はその作戦を出鱈目な強さでたやすく遂行し、当たり前のように結ばれたのだった。

そんな二人の強い部分を受け継いだ私、シーラ・ブライトンは銀軍で副司令官をしている。

私には妹がいる。スイ・ブライトンとセイ・ブライトン。穏やかで可愛らしい、天使のような妹たちだ。

その二人に縁談が持ち上がった。

領地経営に行き詰まったトラティリア公爵領より、次期領主の補佐兼妻としてブライトン家の娘をと求められたのだ。

嫡男であるシリルが仕事に専念できるよう助けてやってほしい、と。

それを聞いた私は激怒した。そんな甲斐性なしのところに、可愛い天使を嫁がせるわけにいかない。

「私が行きましょう、父上」

と自ら赤札を受け取った。

妹と両親は断ればいいと言ったが、断ればなんらかの不利益を被るかもしれない。私なら大丈夫だと言って押しきったのだ。

「お淑やかな妹のほうなら我慢してやろうと思ったが、下品な姉のほうだなんて。いいか? 僕の前に極力現れないでもらいたい。いずれ、この屋敷の主人は僕になる。異論を唱えても無駄だと先に言っておこう」

母のほうからブチブチとなにかが千切れる音がした。確か母が手に持っていたのは我が領土で盛んに生産している絹を何重にも重ねて織り上げた膝掛けだ。

私は、目の前に現れた敵に身震いした。

ブルッと体を震わせた私を見て満足したのか、シリルはさらに続ける。

「ふん、今さら理解したのか? 自分が愛されないと。女は寄生することしか考えていないからな。後悔しても遅い。頭の悪い人間は小さくなって過ごしていればいいんだ。この、人殺し」

「お言葉ですが、人殺しとは?」

笑顔のまま、なるべく優しく問いかけたつもりだったが、あちら側の者たちは皆一様に顔を真っ青にした。使用人を含め全員だ。

「へ……辺境は野蛮な土地だろう? 戦争で多くの者を殺したんだろう? 人殺しの妻なんてお断り……」

その言葉にカチンと来て、つい。

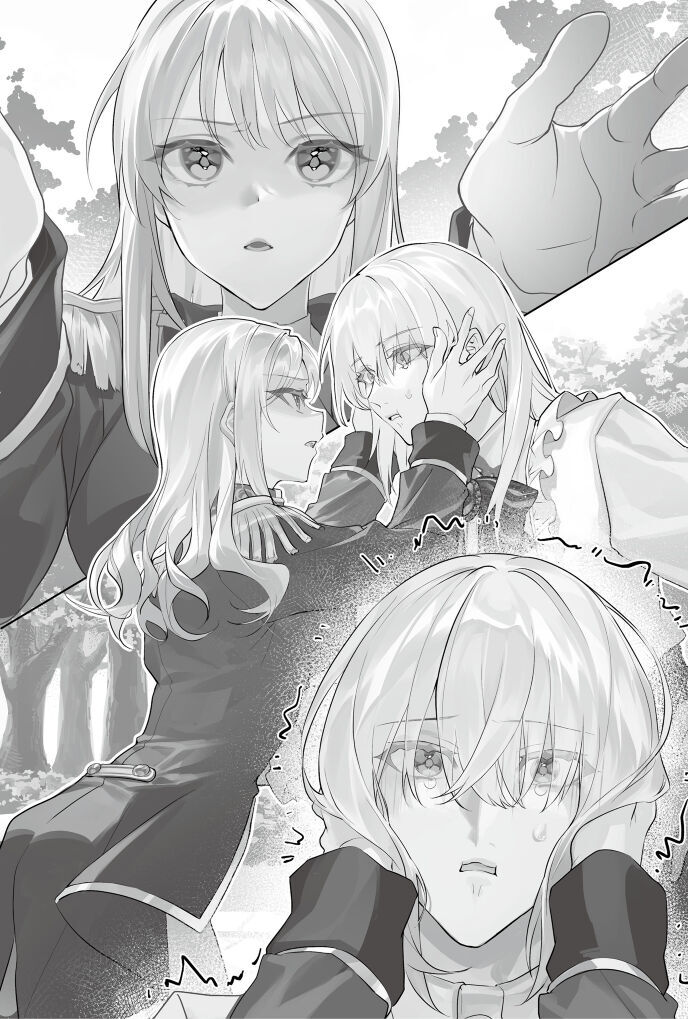

ペチン!! とシリルの両の頬を両手で挟み、顔をぐいっと近づけた。

「その戦争に出て戦う者があるからお前たちはのほほんと暮らせるのだろう。恐れ慄き、恐怖で動かない足を懸命に運び、我が国のために戦う戦士を侮辱するなこの蛆虫が。お前が戦場に行けるというのか? 行けないだろう口先だけの青二才。なんなら敵勢を押さえ込むのをやめようか。あっという間に侵略されるぞ? それとも貴様がオハナシでもして撤退させるのか? ん?」

シリルは池の中の魚みたいにパクパクと口を動かしている。

私は軽く頬を打ち、軽く口答えをしただけなのだが、彼の瞳からは先ほどまでの生き生きとした戦意は感じられなくなっている。

「シーラちゃん、そのク……おほん。おぼっちゃまは軍の若者ではないのよ。もっと優しくお話ししなさい」

「母上。これでも優しくしています」

軍の若者だったら打ち込み千回でも足りないくらいだ。苦言を呈しただけなのだから、ものすごく優しくしているつもりなのだが、あちら側一同はさらに顔色を悪くする。何人かの若いメイドは額に手を当てて倒れてしまった。

軟弱な人間もいたものだ。私ごときの殺気に当てられるとは。

「こ……こんな乱暴者、お断りだ!」

シリルはなんとか私の拘束から抜け出し、ずりずりと後ずさりながら父母の後ろに隠れてしまった。

「シリルちゃん、あなたは一旦お部屋へ下がりなさい。ね、お母様に任せて」

シリルの母親が絹でも撫でつけるがごとく優しく、穏やかに彼を宥める。

「当たり前です! あなたたちのせいでこんな!」

シリルはというと、プリプリ怒りながら退室……いや、玄関ホールから部屋へ帰っていった。

その後、きちんと応接室へ案内された私たちは、ご両親から平謝りされることになった。

「昔は、もっと思いやりのある子だったのです。でも、アカデミーでいじめにあってからというもの……他人を攻撃ばかりして、領地の経営も学ぼうとせず、ずっと部屋にこもって……」

ハンカチで目頭を押さえながら夫人が弱々しく言い訳をする。

応接室は落ち着いた紺色で整えられている。金具部分は銀色で縁取られており、とても清潔感のある部屋だ。

この夫人はお淑やかでセンスもよく、優しい女性なのだろう。

「ほほう。では、次期領主の補佐とはどの程度のことを言っておられるのかな? 私の娘はどう使われるのだろうか」

父上がうぅん、と吠える。

夫人はびくりと肩を震わせ、トラティリア公爵の手をギュッと握る。

「お怒りは……ごもっともです。補佐ではなく、ほぼ……」

「影か。ゴースト領主という感じかな?」

私はこのピンと張り詰めた空気をゆるめるべく、努めて明るく言い放った。

あちらのご両親は口をパクパクと動かして、なんとか取り繕おうとしている。我が両親はその姿を見て豪快に笑って見せた。

「ははは! なんとまあ、ブライトンを影にしようとはな。王家ですら我が家を影として従えられなかったというのに」

ダン! と床に杖の先を叩きつける。柔らかい石でも使っているのか、父上の足元にビシッ……とひびが入った。

「なぁ、ザガード・トラティリア。そちらはなにを差し出す?」

父上は殺気混じりの恐ろしいオーラを少しずつ出しながら、トラティリア公爵を射殺さんばかりに見つめた。耐えきれなくなった夫人は真っ青な顔をして、今にも気を失いそうだ。

トラティリア公爵は一枚の紙を机の上に出した。

「この地図を見てください。……狭いですが、特別な土地です。この地を息子ではなくシーラ嬢が引き継げるよう、公的文書を残します」

そう言って地図に記された小さな山を指差した。その手はわずかに震えている。

「グラゴーリア山。金の採れる山だな。いいのか?」

「息子はああ言っているが離縁などありえない。そんなことをしたら……あの子は生きていけない。だから、支えてほしい。私たちは先に死んでしまうから……」

「いや、私が先に死ぬことだってありますよ。争いが起これば私は出陣しますから」

自分たちの責任を放り投げようとするトラティリア公爵に苛立ち、意地悪な発言をしてしまった。

私の一言を聞いた公爵はサァ、と青くなる。

嫁ぎさえすればもう出陣はしないと高を括っていたのだろう。というか、そもそも彼らが望んだのは私ではなかったのだから、彼らからしたら想定外にもほどがあったのかもしれない。

しかし、他国との接地を守る唯一の要である辺境伯領の子を嫁に望んでおいて、少しもその可能性を考えなかったのだろうか。

交戦があることくらい平民ですら知っているのに。親子そろってお花畑だったかと心の中で思っていたら、父上の口からまったく同じ言葉が出てきた。

「親子そろってお花畑では骨が折れるな。シーラ、やはり断ろう。お前にはもっと……」

「お受けします」

「そうだろう、もっと……は?」

「お受けします。その代わり、私は軍に所属したままにさせていただくし、この山もいただきます」

「一目惚れでもしたの?」

母上がものすごーく不思議そうな目で私を見つめる。

確かに、シリル・トラティリアは美しい顔をしていた。

外に出ないからか透けるような白い肌に、整った目鼻立ち。長い睫毛に青く澄んだ瞳、少し切れ長の綺麗な二重の目。

肩甲骨の少し下まで伸びたホワイトブロンドの髪は、彼が動くたびにキラキラと輝いていた。

「私の好みは大木のようなずっしりとした人です。吹けば飛ぶような優男は好みではありません」

「じゃあ、なぜ?」

「手ごわい敵ほど倒してみたいから、ですかね」

トラティリア夫妻は涙を流し……喜んでいるのだと思いたいが、今後を思って悲しんでいたのかもしれない。

翌朝。

母上と父上は長く辺境を空けていられないので、一晩だけトラティリア公爵家に滞在して、帰っていった。朝早くの出発だったが、トラティリア夫妻は豪華な朝食でもてなし、きちんと見送りをしてくれた。

屋敷の使用人たちも恐れ慄きながら、顔を出してくれた。

シリルだけが現れなかった。

この屋敷の者たちは皆、優しいのだ。優しすぎて、傷ついた坊ちゃんを腫れ物のように扱っている。

それから庭に繋いでおいた愛馬のアサギをブラッシングしながら屋敷を眺めていると、三階の窓がバタン! と閉められた。

見られていることには気づいていた。その子供みたいな反応がおかしくて、つい一人で笑ってしまった。少しすると、バタバタとやかましい足音が庭に響く。

「なななななななな!! なんでいるんだ!!」

「あそこからここまで来るのにこんな時間がかかるのか? そんなに息を切らすほど走って? お前の足はどうなっているんだ」

「そんなことどうでもいいだろう! なんで帰ってないんだ!! 帰れ!!」

「帰らない」

シリルは寝巻き姿のまま、慌てて庭に飛び出してきたらしい。胸元の布がはだけて薄っぺらな胸板が露わになっている。

「は? か……!?」

私が間髪容れずに答えたのが意外だったのか、シリルは一歩後ずさりながら言葉に詰まっていた。

「帰らない。私はお前の妻になる」

空と同じような青い瞳をじっと見つめると、その下の頬がかぁ! と赤くなった。

「つ、妻? いらない! そんなもの……!」

顔を真っ赤にして怒ったシリルは、プイッと後ろを向いてしまった。

肩が小さく震えている。

あぁ……そうか。

「心配ない。私がお前を守る」

小さく震えていたシリルの肩がビクッと大きく跳ねた。

先ほどの大声に興奮したのか、アサギがブルルと小さく呻る。そっとアサギの頬を撫でて宥めた。

「私が守ってやるから大丈夫だ」

辺境にやってくる新兵たちは皆、死の恐怖に震えている。

皆、強がろうとした結果、無理に他人を攻撃しようとするのだ。

だけど、肩が、瞳が、唇が震える。どうしようもない恐怖で。

だから皆、守ってやらねばならない。

少しでも安心してもらえるようにと、父上はいつも「俺が守る」と兵士たちに言っていた。

その背中を見て、いつからか私も真似するようになっていた。

シリルは怯えているのだと、思った。

守ってやらねばいけないと、純粋に思ってしまった。

後ろを向いたままの彼がどんな顔をしているかはわからない。

だが、先ほどまでいかっていた肩がストンと落ちている。

私がアサギの手綱を握って馬小屋へ歩き出すと、シリルはなにも言わず、トボトボと歩いて屋敷へ戻っていった。

ふと、辺境に残してきた部下たちのことを思い出した。

女なんかに、と初めは反抗的であったが、ともに過ごすうちに心を寄せてくれるようになったものだ。

シリルはどうだろうか。

そんな風に考えながら、初めて顔を合わせた時に彼が見せた、強がった顔を思い出す。

屋敷の中からドタドタと乱暴に走る足音が聞こえた。

「ふっ、あの根性も性格も叩き直さなければいけないようだな。アサギ、私の旦那様はなかなか手ごわそうだ」

朝の自主訓練を終えた私は庭の手入れでもしようかと思い、庭師に道具を借りて中庭に出た。

そこでは、トラティリア夫人がお茶をしていた。

「あら、シーラちゃん! こっち! こっちよ! お茶しましょう? ね? あらそれ、く……クワ? なんでかしら? まぁいいわ、おいしいケーキがあるのよ」

「トラティリア夫人、お招きありがとうございます。ではご一緒させていただきます」

夫人はシリルと同じプラチナブロンドの髪を持つ女性だ。私よりも頭一つ分くらい身長が低い。シリルとは少し顔立ちが違い、大きな丸い瞳は少し垂れ気味で、小さな唇が幼げな印象を与える。全体的に可愛らしいのだ。

彼女は、なぜか顔を赤くして私をボーッと見つめている。

「ねぇシーラちゃん、その……よかったらおかあさんって……呼んでくれないかしら? 嫌かしら?」

「お義母様」

この人は殺気に当てられると気絶してしまう可能性があるので、なるべく穏やかに接しなければ。そう思って、領地にいた子供たちに笑いかけるように、なるべく優しい笑顔をつくった。

「っ! あ、ごめんなさい。あの……あのね、シリルが……あんなことを言ってしまったことを謝りたかったの。ごめんなさい」

夫人は瞳を潤ませながら本当に申し訳なさそうにシュンと肩を落としてしまった。……小動物のようで、大変可愛らしい。

そんな姿を見てつい、ふ、と笑みがこぼれた。

「お義母様、お気になさらず。謝罪でしたら、いつか本人からしていただきます」

「でもね! せっかく来てくださったのに、あんな……」

「このケーキ、おいしいですね!」

目の前に出されたイチゴのタルトを口にすると、食べたことがないほどにおいしかった。必死に謝ってもらっているところだったというのに、つい感想が口をつくほどだった。

「でしょ!? でしょ!? シリルが作ったのよ」

夫人は先ほどまでのしょんぼりした顔はどこへやら、嬉しそうに笑顔を振りまく。

それにしても、こんなに素晴らしいケーキが作れるとは……あれでシリルは繊細で努力家なのかもしれない。

「そうでしたか。素晴らしい腕前ですね」

「朝食もシリルが作ったの。昨日、言いすぎたのが恥ずかしくて出てこられなかったのだけど。本当にごめんなさい。私たち夫婦があの子の分まで貴女を大切にします」

きっと彼女は、息子のことが心配で仕方がないのだろう。

心配するあまり、全ての責任や義務からこうやって守ってきたのだ。

そうして彼は、どんどん甘えて過ごすようになったのかもしれない。

お茶を終えた後、領地を見てまわろうと思いアサギを迎えに行くと、すでに誰かが馬小屋に来ていたようで、話し声が聞こえた。

「これは、馬蹄を替えたほうがいいな。長い距離を走ってきてくれたんだろう? ほら、足を出してくれ。とりあえず小石だけでも取ってしまおう」

アサギは気難しい馬だ。気性の荒い牡馬。

彼が怒ることなく、ほぼ初めて会う人間を相手に黙って足を出しているのを見て、驚いた。

ブラシで丁寧に足の裏をマッサージしている横顔は、昨日や今朝目にした鬱々とした暗い表情と打って変わって、とても優しい。

「馬が好きなのか?」

「うわ!?」

「しぃ。大きな声を出してはだめだ。馬は耳がいい。驚いてしまう」

後ろからそっと近づき声をかけると、シリルは驚いて叫び出しそうになっていた。その反応は予想していたので、そっと伸ばした手で彼の口を覆う。

「!!」

「私たちが無理をして走ってきただなんて、気づいていないかと思っていたが……ちゃんとわかっていたんだな」

「……わ……わかっていた。だが、僕は結婚なんて望んでいない。それに君みたいな……こ……怖い人間は好きじゃない」

ガタガタと震える彼は、夫人と公爵によく似た美しい顔を赤らめて瞳を潤ませている。とても艶やかで美しい。

「そうか、すまなかった。怖がらせたいわけじゃないんだ。なるべく優しく接するようにするよ。アサギ、行こう」

私はなるべく穏やかに聞こえるように少し声を落として、シリルの顔を見ないようにアサギの手綱を引いて馬小屋を出る。

「ああ、そうだ。君が作ったケーキをいただいたよ。とてもおいしかった」

先ほどのケーキのお礼をと思い、立ち止まって一言声をかける。すると彼はさらに顔を赤くしてなにか呟いた。

「……くせに……だろ?」

「ん? なにか……」

よく聞こえなかったので聞き返そうとした途端に、彼は爆発したように大きな声を出して私の言葉を遮った。

「男のくせに菓子作りなんかして気持ち悪いと思っているんだろ! わざとらしく嫌味を言わなくていい!! 母上がわざわざばらしたのか!?」

うつむいて顔は見えないが、肩が時々跳ね上がる。おそらく泣いているのだろう。

「そんなことは思ってない。素直にすごいと思った。私にはできないから。それに好きなことをするのに性別は関係ない。好きなことを好きと言ってなにが悪い?」

私の言葉を聞いてか、シリルの上下していた肩がぴたりと止まった。

「シリルが嫌ならもう食べたりしない。嫌な思いをさせて悪かった」

この国では、女性が好きな男性に菓子を作って渡す日があるのだそうだ。貴族令嬢はわざわざ菓子作りの教師を招いて習うし、平民は母親や祖母、友達と菓子作りの練習をする。

だから、菓子作りが花嫁修行に入っていたりもする。

私はそういったことを一切していないので、ただ単純にあの美しいケーキを作り出せる技術がすごいと思ったんだが、伝わらなかったようだ。

彼の心の傷は相当深いのだろう。少しの衝撃で爆発してしまう地雷のようだ。

今はなにを言っても彼には嫌われてしまうらしい。とにかくこの場から離れようと思い、そのまま黙って馬小屋を後にした。

アサギにまたがり、領地の見まわりに出かける。

町の中は王都よりも環境が整っているようだった。ゴミや汚水もなく、領民たちは穏やかに笑い合っている。

少し外れた小道に入っても、陶器の鉢に植えられた花が飾ってあったり、夜になれば道を照らすように等間隔で街灯が設置されていたりと、安心して歩けるようになっている。

町の者に聞くと、シリルが関わるようになってから町の整備が進み、過ごしやすくなっているのだ、と皆口をそろえて感謝していた。

公爵たちはシリルが『領地についても学ばず部屋にこもっている』と言っていたが、どうやら違うようだ。

公爵夫人が『以前は優しく穏やかだった』と言ったように、彼は、本当は……

そんなことを考えながら町を歩いていると、あっという間に夕暮れ時になっていた。

私はなにも考えず、町で一番人気という食堂で食事を済ませて公爵邸に帰ることにした。

到着した頃には使用人の多くはもう帰っており、屋敷は静まり返っていた。

中には夜勤のために体を休めている者もいると思い、音を立てないようにそぅっと自分に当てがわれた部屋に向かう。

長い廊下を歩いていると、奥のほうに人の気配がして立ち止まる。目をこらすと、シリルが立っているのが見えた。

「シリル? そこでなにをしているんだ?」

近づきすぎたら、また怒らせてしまう。そう思い、ある程度距離をとって話しかけてみる。

彼は勢いよくこちらを向くと、怒ったような顔でじっと見つめてきた。

「し……食事の時間にも戻らないとは……どこへ行っていたんだ!」

「領地を見に行っていたんだ。よく整備された良い町だな。明るく清潔で、領民たちもとても穏やかだ。皆シリルのおかげだと褒めていたよ……っと、また余計なことを言ったかな? 私はどうも気が利かないらしい。すまない」

「……僕は彼らの税で生きている。彼らに尽くすのは当たり前のことだ」

「そうだな。私が無礼だった。だが、町のあちこちにシリルの心配りが溢れているようで、私は少し感動したんだ。だからついね」

そう、ついだ。つい、また地雷を踏んでしまったようだ。

早く彼を解放してやらねばと、自分の部屋の扉を開ける。そして、「嫌な思いをさせるつもりはなかったよ」と言って中に入った。

84

あなたにおすすめの小説

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました

kieiku

恋愛

「では、記憶消去の魔法を執行します」

王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。

側妃は捨てられましたので

なか

恋愛

「この国に側妃など要らないのではないか?」

現王、ランドルフが呟いた言葉。

周囲の人間は内心に怒りを抱きつつ、聞き耳を立てる。

ランドルフは、彼のために人生を捧げて王妃となったクリスティーナ妃を側妃に変え。

別の女性を正妃として迎え入れた。

裏切りに近い行為は彼女の心を確かに傷付け、癒えてもいない内に廃妃にすると宣言したのだ。

あまりの横暴、人道を無視した非道な行い。

だが、彼を止める事は誰にも出来ず。

廃妃となった事実を知らされたクリスティーナは、涙で瞳を潤ませながら「分かりました」とだけ答えた。

王妃として教育を受けて、側妃にされ

廃妃となった彼女。

その半生をランドルフのために捧げ、彼のために献身した事実さえも軽んじられる。

実の両親さえ……彼女を慰めてくれずに『捨てられた女性に価値はない』と非難した。

それらの行為に……彼女の心が吹っ切れた。

屋敷を飛び出し、一人で生きていく事を選択した。

ただコソコソと身を隠すつもりはない。

私を軽んじて。

捨てた彼らに自身の価値を示すため。

捨てられたのは、どちらか……。

後悔するのはどちらかを示すために。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

三回目の人生も「君を愛することはない」と言われたので、今度は私も拒否します

冬野月子

恋愛

「君を愛することは、決してない」

結婚式を挙げたその夜、夫は私にそう告げた。

私には過去二回、別の人生を生きた記憶がある。

そうして毎回同じように言われてきた。

逃げた一回目、我慢した二回目。いずれも上手くいかなかった。

だから今回は。

白い結婚はそちらが言い出したことですわ

来住野つかさ

恋愛

サリーは怒っていた。今日は幼馴染で喧嘩ばかりのスコットとの結婚式だったが、あろうことかパーティでスコットの友人たちが「白い結婚にするって言ってたよな?」「奥さんのこと色気ないとかさ」と騒ぎながら話している。スコットがその気なら喧嘩買うわよ! 白い結婚上等よ! 許せん! これから舌戦だ!!

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』

夢窓(ゆめまど)

恋愛

「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」

教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。

ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。

王命による“形式結婚”。

夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。

だから、はい、離婚。勝手に。

白い結婚だったので、勝手に離婚しました。

何か問題あります?

皆様ありがとう!今日で王妃、やめます!〜十三歳で王妃に、十八歳でこのたび離縁いたしました〜

百門一新

恋愛

セレスティーヌは、たった十三歳という年齢でアルフレッド・デュガウスと結婚し、国王と王妃になった。彼が王になる多には必要な結婚だった――それから五年、ようやく吉報がきた。

「君には苦労をかけた。王妃にする相手が決まった」

ということは……もうつらい仕事はしなくていいのねっ? 夫婦だと偽装する日々からも解放されるのね!?

ありがとうアルフレッド様! さすが私のことよく分かってるわ! セレスティーヌは離縁を大喜びで受け入れてバカンスに出かけたのだが、夫、いや元夫の様子が少しおかしいようで……?

サクッと読める読み切りの短編となっていります!お楽しみいただけましたら嬉しく思います!

※他サイト様にも掲載

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。