30 / 42

五、真秀。 (まほら。すぐれて良い所。素晴らしい場所)

(ニ)

しおりを挟む

「手荒なことをして申し訳ない」

夜。わたしにあてがわれた室に入ってきた男が言った。

男――忍海彦と名乗っただろうか。かつて、森で倒れていたのを助けた相手。

わたしと兄さまに、宝を捜しに森に入ったと説明した男。大君に命じられて、十年前に失った宝を捜しに来たと言っていた。なのに。

(ウソつき)

心のなかでなじる。

兄さまは、この男の言葉を信じて、代わりに宝を捜すと約束した。それがどんなものかも知らないまま、それでも懸命に翼を羽ばたかせ、広い森のなかを飛び回った。

それなのに軍を動かし、森を攻めた。

鳥人が、人の宝を奪ったと、またウソを重ねて。ウソの大義を掲げて、兄さまを矢で射た。

(だから、人は嫌われるのよ)

約定を守らない。約束を違える。平気でウソを重ねる。

鳥人にだって、いじわるな者はいた。わたしのことを快く思ってない者もいた。

けど、こんなヒドいウソを重ねたりしなかった。こんなヒドいやり方で傷つけたりしなかった。

「でも、父上がおっしゃったんだ。十年前、神宝とともに奪われた姫の話を」

(神宝とともに奪われた姫ですって?)

忍海彦のその言葉に、動かすつもりのなかった眉がピクリと動いた。

「キミも知ってるんだね。キミとそのご両親のことを」

うなずくつもりはなかった。なぜなら――

「そう。十年前、剣の巫女姫は、私の父上に剣を授けるはずだったんだ。巫女姫が預かっていた剣は、人の神宝。それを持つは大君の証。なのに、父の弟が奪った。巫女姫の、由須良姫の美しさに目がくらんだ叔父上が、父に逆心を抱いて剣と姫を奪って逃げた」

なんて大ウソ。なんてデタラメ。

「それから長い間、父上は姫と剣を探しておられた。姫と剣が戻れば、弟の罪を許すとまでおっしゃっていた。なのに、叔父上は姫を殺し、剣を隠し、キミを鳥人どもに下げ渡し、それから自らの命も絶った。どこまでも悪心に満ちた叔父上だったんだ」

ウソつき。ウソつき。ウソつき。

父さまはそんな人じゃない。母さまと父さまは、互いに助け合って、互いに想い合っていらした。母さまは奪われたんじゃないわ。母さまは、父さまに愛されて妹背になったのよ。

言いたいけれど、言ったことでどうせ否定されて、あの二人のこと悪しくののしられるだけ。だから口をつぐむ。こんなウソつきたちに、父さまと母さまの思い出を、わずかな記憶にしかないお二人のことを穢されたくない。

「でも、叔父上は一つだけ良いことをなさった。それは――」

伸びてきた忍海彦の手が、わたしの手を取る。

「キミという宝を残してくれたことだよ。由須良姫を奪ったことは悪いことだけど、でもその結果、キミが生まれた。キミを残してくれたことは、叔父上に感謝してもいいと思っている」

(やめて。触らないで)

苛立ちと怒りをこめて、その手をパンッと払いのける。触れられたくない。こんなウソつきになんか。触れられたくない。兄さまを矢で射た手でなんか。

怒りをこめて、にらみつけてやる。

「あの鳥人を射たのは悪かったと思ってる。でも後悔はしてないよ。こうやってキミを取り戻すことができたのだから」

手を払っても、にらみつけてやっても、忍海彦の信じる正義は揺るがない。

「キミもいつかわかると思うよ。人は人の里で暮らすことが正しいことだってことが」

そんなことない。そんなことない。

わたしがここにこうしているのは、兄さまを守るため。これ以上矢を射かけられないようにするため。

――ボクが守ってやる。

生死の境をさまような大ケガをしたのに、それでもわたしを守ると言ってくれた人。ヒドいケガなのに、それでも社を出たわたしを追いかけて来てくれた人。

あの人と、あの人のいる世界を守りたくて、わたしはここに来た。

だから、ここにいることが正しいことだなんて、絶対思わない。

「――忍海彦」

キイッと室の入り口、戸が開いた。

「母上……」

室に入ってきたのは年配の女性。まとった絹の衣は、砧でしっかり打たれ、光沢を放っている。首元を彩る勾玉、管玉。高く結った髪には金のかんざし。戸の向こうには、先ほどまで女性に付き従っていたであろう侍女たちが頭を垂れている。かなりの身分であることは、その出で立ちからも察することができた。

「いくらそれが正しいとはいえ、姫にご両親の悪い話を聞かせるのはいかがなものかと思うが、どうじゃ?」

「そ、それは……」

忍海彦が口をつぐむ。

「姫よ。我が子が、申し訳ないことをした。許してたもれ」

女性が頭を下げる。

「聞くに耐えぬ、悪がことばかりであったであろう」

再び顔を上げた女性。その顔は、こちらを哀れと思っているのか、眉根を寄せ、どこか苦しそうでもあった。

「じゃが、それはすべて真のことではない。すべて、大君が流した、悪しき流言、すべて偽りのことじゃ」

「なんですって!?」

わたしが驚くより早く、忍海彦が声を上げた。

「ウソではない。妾は大后として、誰よりも近くで、誰よりも深く大君と由須良姫のことを見ておった。だからこそ、すべてが大君のウソだと言えるのじゃよ。大君が、己を守るためについたウソじゃとな」

知らず、喉がゴクリと音を立てた。

夜。わたしにあてがわれた室に入ってきた男が言った。

男――忍海彦と名乗っただろうか。かつて、森で倒れていたのを助けた相手。

わたしと兄さまに、宝を捜しに森に入ったと説明した男。大君に命じられて、十年前に失った宝を捜しに来たと言っていた。なのに。

(ウソつき)

心のなかでなじる。

兄さまは、この男の言葉を信じて、代わりに宝を捜すと約束した。それがどんなものかも知らないまま、それでも懸命に翼を羽ばたかせ、広い森のなかを飛び回った。

それなのに軍を動かし、森を攻めた。

鳥人が、人の宝を奪ったと、またウソを重ねて。ウソの大義を掲げて、兄さまを矢で射た。

(だから、人は嫌われるのよ)

約定を守らない。約束を違える。平気でウソを重ねる。

鳥人にだって、いじわるな者はいた。わたしのことを快く思ってない者もいた。

けど、こんなヒドいウソを重ねたりしなかった。こんなヒドいやり方で傷つけたりしなかった。

「でも、父上がおっしゃったんだ。十年前、神宝とともに奪われた姫の話を」

(神宝とともに奪われた姫ですって?)

忍海彦のその言葉に、動かすつもりのなかった眉がピクリと動いた。

「キミも知ってるんだね。キミとそのご両親のことを」

うなずくつもりはなかった。なぜなら――

「そう。十年前、剣の巫女姫は、私の父上に剣を授けるはずだったんだ。巫女姫が預かっていた剣は、人の神宝。それを持つは大君の証。なのに、父の弟が奪った。巫女姫の、由須良姫の美しさに目がくらんだ叔父上が、父に逆心を抱いて剣と姫を奪って逃げた」

なんて大ウソ。なんてデタラメ。

「それから長い間、父上は姫と剣を探しておられた。姫と剣が戻れば、弟の罪を許すとまでおっしゃっていた。なのに、叔父上は姫を殺し、剣を隠し、キミを鳥人どもに下げ渡し、それから自らの命も絶った。どこまでも悪心に満ちた叔父上だったんだ」

ウソつき。ウソつき。ウソつき。

父さまはそんな人じゃない。母さまと父さまは、互いに助け合って、互いに想い合っていらした。母さまは奪われたんじゃないわ。母さまは、父さまに愛されて妹背になったのよ。

言いたいけれど、言ったことでどうせ否定されて、あの二人のこと悪しくののしられるだけ。だから口をつぐむ。こんなウソつきたちに、父さまと母さまの思い出を、わずかな記憶にしかないお二人のことを穢されたくない。

「でも、叔父上は一つだけ良いことをなさった。それは――」

伸びてきた忍海彦の手が、わたしの手を取る。

「キミという宝を残してくれたことだよ。由須良姫を奪ったことは悪いことだけど、でもその結果、キミが生まれた。キミを残してくれたことは、叔父上に感謝してもいいと思っている」

(やめて。触らないで)

苛立ちと怒りをこめて、その手をパンッと払いのける。触れられたくない。こんなウソつきになんか。触れられたくない。兄さまを矢で射た手でなんか。

怒りをこめて、にらみつけてやる。

「あの鳥人を射たのは悪かったと思ってる。でも後悔はしてないよ。こうやってキミを取り戻すことができたのだから」

手を払っても、にらみつけてやっても、忍海彦の信じる正義は揺るがない。

「キミもいつかわかると思うよ。人は人の里で暮らすことが正しいことだってことが」

そんなことない。そんなことない。

わたしがここにこうしているのは、兄さまを守るため。これ以上矢を射かけられないようにするため。

――ボクが守ってやる。

生死の境をさまような大ケガをしたのに、それでもわたしを守ると言ってくれた人。ヒドいケガなのに、それでも社を出たわたしを追いかけて来てくれた人。

あの人と、あの人のいる世界を守りたくて、わたしはここに来た。

だから、ここにいることが正しいことだなんて、絶対思わない。

「――忍海彦」

キイッと室の入り口、戸が開いた。

「母上……」

室に入ってきたのは年配の女性。まとった絹の衣は、砧でしっかり打たれ、光沢を放っている。首元を彩る勾玉、管玉。高く結った髪には金のかんざし。戸の向こうには、先ほどまで女性に付き従っていたであろう侍女たちが頭を垂れている。かなりの身分であることは、その出で立ちからも察することができた。

「いくらそれが正しいとはいえ、姫にご両親の悪い話を聞かせるのはいかがなものかと思うが、どうじゃ?」

「そ、それは……」

忍海彦が口をつぐむ。

「姫よ。我が子が、申し訳ないことをした。許してたもれ」

女性が頭を下げる。

「聞くに耐えぬ、悪がことばかりであったであろう」

再び顔を上げた女性。その顔は、こちらを哀れと思っているのか、眉根を寄せ、どこか苦しそうでもあった。

「じゃが、それはすべて真のことではない。すべて、大君が流した、悪しき流言、すべて偽りのことじゃ」

「なんですって!?」

わたしが驚くより早く、忍海彦が声を上げた。

「ウソではない。妾は大后として、誰よりも近くで、誰よりも深く大君と由須良姫のことを見ておった。だからこそ、すべてが大君のウソだと言えるのじゃよ。大君が、己を守るためについたウソじゃとな」

知らず、喉がゴクリと音を立てた。

0

あなたにおすすめの小説

星降る夜に落ちた子

千東風子

児童書・童話

あたしは、いらなかった?

ねえ、お父さん、お母さん。

ずっと心で泣いている女の子がいました。

名前は世羅。

いつもいつも弟ばかり。

何か買うのも出かけるのも、弟の言うことを聞いて。

ハイキングなんて、来たくなかった!

世羅が怒りながら歩いていると、急に体が浮きました。足を滑らせたのです。その先は、とても急な坂。

世羅は滑るように落ち、気を失いました。

そして、目が覚めたらそこは。

住んでいた所とはまるで違う、見知らぬ世界だったのです。

気が強いけれど寂しがり屋の女の子と、ワケ有りでいつも諦めることに慣れてしまった綺麗な男の子。

二人がお互いの心に寄り添い、成長するお話です。

全年齢ですが、けがをしたり、命を狙われたりする描写と「死」の表現があります。

苦手な方は回れ右をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

私が子どもの頃から温めてきたお話のひとつで、小説家になろうの冬の童話際2022に参加した作品です。

石河 翠さまが開催されている個人アワード『石河翠プレゼンツ勝手に冬童話大賞2022』で大賞をいただきまして、イラストはその副賞に相内 充希さまよりいただいたファンアートです。ありがとうございます(^-^)!

こちらは他サイトにも掲載しています。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。

猫菜こん

児童書・童話

小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。

中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!

そう意気込んでいたのに……。

「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」

私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。

巻き込まれ体質の不憫な中学生

ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主

咲城和凜(さきしろかりん)

×

圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良

和凜以外に容赦がない

天狼絆那(てんろうきずな)

些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。

彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?

「おい、俺の和凜に何しやがる。」

「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」

「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」

王道で溺愛、甘すぎる恋物語。

最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。

猫菜こん

児童書・童話

私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。

だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。

「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」

優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。

……これは一体どういう状況なんですか!?

静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん

できるだけ目立たないように過ごしたい

湖宮結衣(こみやゆい)

×

文武両道な学園の王子様

実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?

氷堂秦斗(ひょうどうかなと)

最初は【仮】のはずだった。

「結衣さん……って呼んでもいい?

だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」

「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」

「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、

今もどうしようもないくらい好きなんだ。」

……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート

谷川 雅

児童書・童話

この世界、子どもがエリート。

“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。

そして14歳で、まさかの《定年》。

6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。

だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!

――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。

だが、そんな幸弘の前に現れたのは、

「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。

これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。

描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

レイルーク公爵令息は誰の手を取るのか

宮崎世絆

児童書・童話

うたた寝していただけなのに異世界転生してしまった。

公爵家の長男レイルーク・アームストロングとして。

あまりにも美しい容姿に高い魔力。テンプレな好条件に「僕って何かの主人公なのかな?」と困惑するレイルーク。

溺愛してくる両親や義姉に見守られ、心身ともに成長していくレイルーク。

アームストロング公爵の他に三つの公爵家があり、それぞれ才色兼備なご令嬢三人も素直で温厚篤実なレイルークに心奪われ、三人共々婚約を申し出る始末。

十五歳になり、高い魔力を持つ者のみが通える魔術学園に入学する事になったレイルーク。

しかし、その学園はかなり特殊な学園だった。

全員見た目を変えて通わなければならず、性格まで変わって入学する生徒もいるというのだ。

「みんな全然見た目が違うし、性格まで変えてるからもう誰が誰だか分からないな。……でも、学園生活にそんなの関係ないよね? せっかく転生してここまで頑張って来たんだし。正体がバレないように気をつけつつ、学園生活を思いっきり楽しむぞ!!」

果たしてレイルークは正体がバレる事なく無事卒業出来るのだろうか?

そしてレイルークは誰かと恋に落ちることが、果たしてあるのか?

レイルークは誰の手(恋)をとるのか。

これはレイルークの半生を描いた成長物語。兼、恋愛物語である(多分)

⚠︎ この物語は『レティシア公爵令嬢は誰の手を取るのか』の主人公の性別を逆転した作品です。

物語進行は同じなのに、主人公が違うとどれ程内容が変わるのか? を検証したくて執筆しました。

『アラサーと高校生』の年齢差や性別による『性格のギャップ』を楽しんで頂けたらと思っております。

ただし、この作品は中高生向けに執筆しており、高学年向け児童書扱いです。なのでレティシアと違いまともな主人公です。

一部の登場人物も性別が逆転していますので、全く同じに物語が進行するか正直分かりません。

もしかしたら学園編からは全く違う内容になる……のか、ならない?(そもそも学園編まで書ける?!)のか……。

かなり見切り発車ですが、宜しくお願いします。

村から追い出された変わり者の僕は、なぜかみんなの人気者になりました~異種族わちゃわちゃ冒険ものがたり~

楓乃めーぷる

児童書・童話

グラム村で変わり者扱いされていた少年フィロは村長の家で小間使いとして、生まれてから10年間馬小屋で暮らしてきた。フィロには生き物たちの言葉が分かるという不思議な力があった。そのせいで同年代の子どもたちにも仲良くしてもらえず、友達は森で助けた赤い鳥のポイと馬小屋の馬と村で飼われている鶏くらいだ。

いつもと変わらない日々を送っていたフィロだったが、ある日村に黒くて大きなドラゴンがやってくる。ドラゴンは怒り村人たちでは歯が立たない。石を投げつけて何とか追い返そうとするが、必死に何かを訴えている.

気になったフィロが村長に申し出てドラゴンの話を聞くと、ドラゴンの巣を荒らした者が村にいることが分かる。ドラゴンは知らぬふりをする村人たちの態度に怒り、炎を噴いて暴れまわる。フィロの必死の説得に漸く耳を傾けて大人しくなるドラゴンだったが、フィロとドラゴンを見た村人たちは、フィロこそドラゴンを招き入れた張本人であり実は魔物の生まれ変わりだったのだと決めつけてフィロを村を追い出してしまう。

途方に暮れるフィロを見たドラゴンは、フィロに謝ってくるのだがその姿がみるみる美しい黒髪の女性へと変化して……。

「ドラゴンがお姉さんになった?」

「フィロ、これから私と一緒に旅をしよう」

変わり者の少年フィロと異種族の仲間たちが繰り広げる、自分探しと人助けの冒険ものがたり。

・毎日7時投稿予定です。間に合わない場合は別の時間や次の日になる場合もあります。

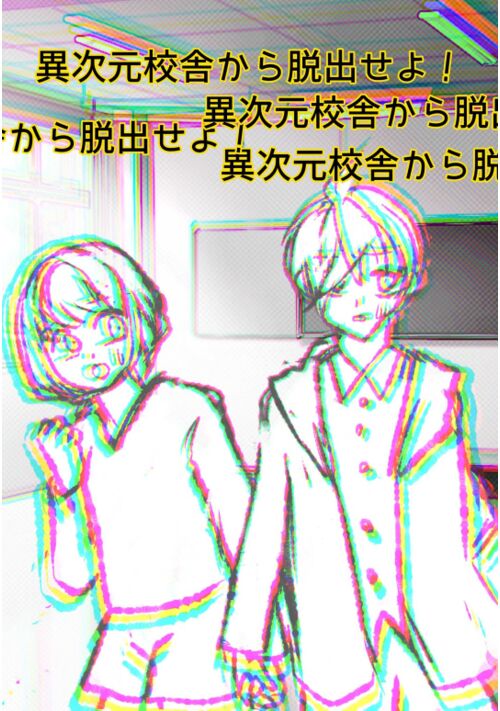

エマージェンシー!狂った異次元学校から脱出せよ!~エマとショウマの物語~

とらんぽりんまる

児童書・童話

第3回きずな児童書大賞で奨励賞を頂きました。

ありがとうございました!

気付いたら、何もない教室にいた――。

少女エマと、少年ショウマ。

二人は幼馴染で、どうして自分達が此処にいるのか、わからない。

二人は学校の五階にいる事がわかり、校舎を出ようとするが階段がない。

そして二人の前に現れたのは恐ろしい怪異達!!

二人はこの学校から逃げることはできるのか?

二人がどうなるか最後まで見届けて!!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる