1 / 41

1巻

1-1

しおりを挟むプロローグ

長い夢を見ていた気がする。

意識が徐々に浮上し、ふと気づけば、暗闇の中を歩いていた。

一筋の光もない真っ暗闇なのに、不思議と怖くなかったのは、手を引いてくれる人がいたからだろう。手というか、正確には人差し指だけど。それを包み込んでいるのは、あたたかく、ぷにぷにとした柔らかい掌で、明らかに子供の手だった。

僕には子供の知り合いはいない。最近は子役と共演することもなかったはずだ。

記憶を遡り、一つ思い出したことがある。ここに来る前の、覚えている限りで最も新しい記憶だ。

僕はあのひとを、人目につかないよう、テレビ局の非常階段に呼び出したんだった。

先に着いた僕は、非常階段の踊り場に立って待っていた。

ドアが開く音がして、振り返ろうとしたら、勢いよく背中を押されて……。咄嗟に身体を捻り、何かにしがみつこうと伸ばした両手は、ただ宙を泳いだだけだった。

落下しながら見たのは、僕を見下ろす、サングラスとマスク、それに野球帽を身につけた男の姿だった。アルファ然とした立派な体格は、あのひとだったようにも思える。

彼は手を差し伸べることもせず、真っ逆さまに下の階へと落ちていく僕を、ただ冷ややかに見下ろしていた。

直後、強い衝撃が頭蓋を貫き、視界が裏返った。頭をかち割られたかと思うような激しい痛みが眼の奥や首にまで広がる中、いつのまにか意識を手離していた。

覚えている色のついた光景は、それが最後だ。

あれからどのくらい時間が経ったのかわからない。気がついたら、こうして暗闇の中を、子供に手を引かれ歩いていた。あまりにも真っ暗闇で、最初、自分が目を閉じているのかと思って、試しに空いているほうの手で瞼を触ってみたくらいだ。

きっと、僕は死んだのだろう。

星一つないこんな真っ暗闇、見たことないし。さっきからしきりに足を動かしているのに、足裏に地面を踏みつける感触がしない。それに何より、どこも痛くない。あれだけ勢いよく階段から落ちたのだから、生きていたらどこかしらが痛いはずだ。

既に死んでいるのだとしたら、手を引いてくれているこの子は、天使か、もしくは子供の死神か。

死を実感し、胸に苦く込み上げてきたのは、後悔の念だった。

呼び出さなければよかった。

妊娠していることがわかり、相談するためにあのひとを呼び出した。

相談したところで、面倒に思われるだろうことはわかっていた。「堕ろせ」と言われるのなら、それでもよかった。自分では決心がつかないから、憎まれていることを実感できれば、踏ん切りがつくかもしれないと思った。

でも、今ならわかる。

本当は、中絶の後押しがほしかったわけじゃない。

ただ、会いたかっただけだ。

このまま芸能界を去ることになれば、もう二度と会えなくなるから。最後にもう一度だけ、面と向かって話をしたかった。

でも、まさか殺意を抱かれるほど憎まれていたとは。死と引き換えにその事実を知らされるなんて、神様はあまりにも残酷だと思う。

恨みがましく思うと同時に、一つの気がかりが胸をよぎった。

――ねぇ。

前を歩く子供に声をかける。

――どうして僕一人なの? 僕以外に、赤ちゃんいなかった? たぶんまだ卵みたいな形だけど。

産婦人科で見せてもらったエコーの画像を思い返す。

人間の形はしていなくても、確かに、僕のお腹の中に別の命がいた。あの子はどこに行ったのだろう。

もし、死んだときの形を保っているのなら、小さすぎて気づかれなかったに違いない。きっと、あの踊り場の真下に、一人取り残されているのだろう。

小さな小さな魂が、迷子の子供みたいに、泣いて僕を探しているような気がした。

指を引く力は、ゆるむ気配がなかった。

――らいじょーぶ。

足元近くから、舌っ足らずな声が返ってくる。何が「大丈夫」なのかはわからない。

――いるから、らいじょーぶ。すこしいなくなるけと、またママのところにいく。

やはりその言葉の意味は、僕には理解不能だった。

「ママって、もしかして僕のこと?」と聞こうとしたが、「あそこ」という言葉に遮られる。指を前へと引いていた力がふいになくなり、足を止めた。

暗闇の中で、初めて黒以外の色が見えた。虫眼鏡で太陽光を集めたみたいに、前方の一か所だけが仄かに丸く光っている。

――あとはママがひとりでいって。

――え? あそこがあの世の入り口ってこと? 行くなら僕の赤ちゃんも一緒に……

――じかんがないから、ママはさきにもどって。

「ママは先に戻って」ということは、赤ん坊を迎えに行ってくれるということだろうか。

きゅっと、一度強く指を握り込まれたと思ったら、すぐに掌が離れていった。

――らいじょーぶ。ママがママらしくいきていたら、きっと、またあえる。

その言葉を最後に、漠然とした喪失感だけを僕の胸に残して、子供の声も、気配も消えた。

小さな子供の手だったのに、それがなくなった途端に、急に心もとなくなった。

真っ暗闇の中を一人で歩くのは怖い。

できれば、あの案内人の子供と赤ん坊を待って、一緒に行きたかったけど。あの子が言い残した言葉も気になっていた。「時間がないから先に戻って」と、確かにそう言っていた。

僕の中にも、何かに突き動かされるような感覚があった。理由はわからないが、いち早くあそこに行かなければならないことは、本能的にわかる。

これ以上ここで待っても、あの子には会えないことを確信し、僕は再び前を向いた。

――らいじょーぶ。ママがママらしくいきていたら、きっと、またあえる。

耳に残る舌っ足らずな言葉に背中を押され、光に向かって歩き出した。

第一章 二度目のはじめまして

街路樹がイルミネーションで彩られ、そこかしこにクリスマスソングが溢れる師走某日。民放テレビ局の一つであるここ東和テレビの局内も、普段以上に慌ただしいながらも、どこか浮足立った空気が流れていた。そんな中、僕一人がこの世の終わりのような顔をして、せわしなく人が行き交う通路の端に佇んでいる。

テレビに出ることを生業とする者にとって、十二月は稼ぎ時だ。各局で年末年始の特番が組まれるため、さして知名度の高くないタレントや芸人にも数合わせで声がかかる。かく言う僕、柿谷夏希もその一人だった。

俳優二年目の今年は、いくつかオーディションを勝ち取ってドラマで重要な役をもらい、そのおかげで系列局放送のNG場面を集めた特番――いわゆる『NG大賞』への出演オファーをもらった。今日はこれから、その収録が行われる。

NG大賞というのは、役者にとって嬉しい賞ではないが、年末特番に呼んでもらえただけ、大躍進の一年と言っていい。そもそも去年は、ほとんど台詞のない端役ばかりだった。

よって、今、僕がこの世の終わりのような顔をしているのは、この後の収録が原因ではない。その前にやり遂げなければならない重要任務のせいだった。

「夏希君。そろそろ行かないと、ヘアメイクの時間がなくなっちゃうよ」

隣に立つマネージャーの白木誠也が痺れを切らし、五分ほど廊下に突っ立ったまま微動だにしない僕に、控えめに声をかけた。

白木さんは眼鏡をかけた柔和な顔立ちで、見た目通り人当たりがよく穏やかな性格だ。年は僕より七つ年上の二十七才。やるべきことをやっている分には小言を言われることはない。

その白木さんが珍しく急かすくらいだから、本番まで時間がないことは確かだ。

僕だって、できることなら嫌なことはさっさと済ませて早く楽になりたい。だがいかんせん、金縛りにあったように体が動かないのだ。

「そんなに緊張するなら、無理して今日挨拶しなくてもいいんじゃない? 来月の顔合わせのときに、『先月はご挨拶に伺えず、すみませんでした』って謝れば、失礼にはならないよ」

自分を鼓舞してここまで来たものの、白木さんの言葉に覚悟が揺らぎ始める。

共演者やスタッフへの挨拶は、二度目の俳優人生で自分自身に課したことの一つだった。だが、今日のこのNG大賞は、番組ごとに出演者が自分たちのNG映像にコメントする形式で、他の番組の出演者との絡みはない。本来なら、楽屋挨拶は、同じ番組の出演者と司会者だけでいいはずだ。そちらは僕の楽屋とも近く、ここに来る前に既に済ませている。

ここにいるのは、個人的な理由が大きい。

NG大賞の出演者リストに、次に共演予定の俳優の名前を見かけたため、ついでに挨拶しておこうと思ったのだ。できることなら関わりたくない相手だったので、早めに会って苦手意識を失くしておきたかった。このままだと役に入り込めず、台本を読むのにも支障が出そうだったから。

しかし、実際に楽屋のドアに掲げられたその人の名前を見ると、足が竦んで一歩も動けなくなった。喉の奥がひりつき、みぞおちがじわりと重くなる。失敗の許されない長回しや一発撮りのときでさえ、これほど緊張したことはないのに。

この調子だと、楽屋を訪ねたところでまともに挨拶すらできなさそうだ。ひとまず今日のところは諦めよう。そう思ったとき――目の前のドアが開いた。

むせかえるような甘い香りが鼻をつき、一瞬息を止める。

高級そうな香水と、それとは異なるオメガ特有の甘やかな香り。そして、そこにかすかに混じる、懐かしい香り。けれど、胸を掠めたその懐かしさは、すぐに鋭い痛みへと塗り変えられた。

茫然と立ち尽くす僕の前に現れたのは、この楽屋の主ではない。

女性だった。しかも、文句なしでこれまで見てきた中で最も美しい。

実際に会うのは初めてだが、知らない人はいないほどの有名人、大人気女優の中島佑美だった。

上半期のCM出演数は女性タレントナンバーワンで、CM女王とも呼ばれている。僕が次に出演する予定の映画『空を見上げて』のヒロイン役でもある。

「あら」

艶やかな黒髪がさりげないしぐさで耳にかけられ、片手で掴めそうなほど小さな顔の輪郭が露わになる。ほっそりとした上品な鼻筋に、桜色に潤んだ唇。長い睫毛に縁取られた彫りの深い大きな目はくっきりとした二重で、照明の光を映した瞳は、青みがかった黒にもグレーにも見える。その複雑な色合いも、透けるように白い肌も、日本人離れしていて、確か父親がイギリス人だと、事務所のホームページのプロフィール欄に記載されていたことを思い出した。

前にテレビで見たときはもっと明るい色でやわらかくウェーブしていた髪が、今は役作りのためかストレートの黒髪になり、肩のところで切り揃えられている。

テレビと異なるところがもう一つ。首にはオメガ用の黒いチョーカーが巻かれていた。それはタイトな黒いドレスとともに、彼女の肌の白さと華奢な体のラインを際立たせている。背はそれほど高くなく、ヒールを履いても、一七〇センチの僕より目線が少し下にくるから、一六〇センチくらいだろう。

「あなたは確か、次の撮影でご一緒させていただく……」

白木さんが茫然とする僕の脇腹を軽く肘で小突き、慌ててスーツの内ポケットから名刺入れを取り出す。僕を押しのけるようにして彼女に差し出した。

「月城プロダクションの柿谷夏希です。来月から『空を見上げて』でご一緒させていただきますので、よろしくお願いします」

僕はというと、目の前で起こっていることに対して現実感が湧かず、名刺を渡す白木さんの丸まった背中をぼんやりと眺めていた。

そもそも、なぜ彼女がここにいるのだろう。NG大賞の出演者リストには彼女の名前は載っていなかった。東和テレビの他のスタジオで撮影があって、その合間に彼に会いに来たのだろうか……

彼女とこの楽屋の主は、以前から恋人同士だと噂されている。

名刺を受け取った彼女は、名刺の持ち合わせがないことを謝罪し、僕に上品な笑顔を向けた。

「晴のところに挨拶に来たんでしょ? ごめんなさいね。邪魔しちゃって」

二年ぶりに耳にしたその呼び名が、テレビの前の視聴者気分でいた僕を、現実へと引き戻した。

……はるさん……。そうだ……僕はあの人に、挨拶に来たんだった。

そのとき、ふいに、彼女の背後に人影が射した。

開けっぱなしだったドアの奥から現れたのは、彼女より頭二つ分ほど背の高い男性だった。

周囲のざわめきが急に遠ざかり、時間が止まったかのように錯覚する。

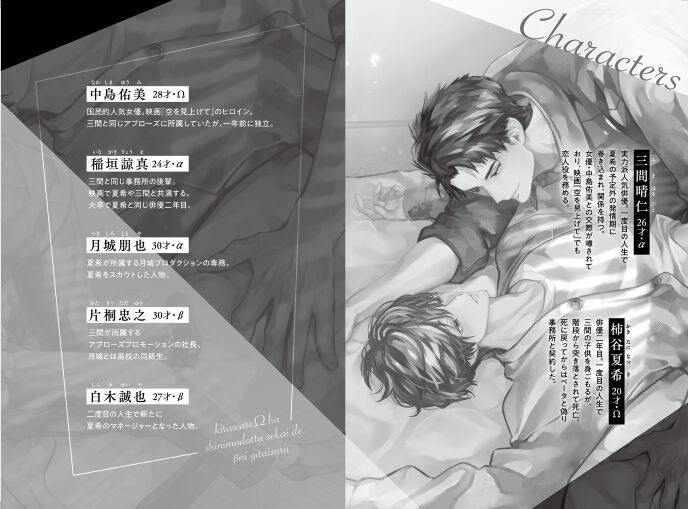

――三間晴仁。

彼もまた次の仕事の共演者で、彼こそがこの楽屋の主だった。

一九〇センチ近い長身にしなやかな筋肉を纏った体躯は、ただ立っているだけで圧倒的な存在感を放っている。男らしくすっと通った鼻梁に、酷薄そうな薄い唇。切れ長の目はわずかに目尻が上がり、鋭い眼差しはテレビで見る以上に迫力があった。

心臓が激しく胸を叩き、鼓膜にまで音を響かせる。喉がぐっと締まり、うまく息を吸えなくなった。

僕より六才年上の実力派俳優である彼とは、今回の人生では、今日初めて顔を合わせる。

あれもこれも、すべてリセットされて、この世界ではなかったことになっているはずだ。そう自分に言い聞かせても、異常とも言える体の反応が、現実を突きつけてくる。あれから二年以上も経っているのに。自分の中の一部が未だにあの非常階段から動けずにいることを、否応なく思い知らされた。

血の気が引き、ふらつきそうになる体を咄嗟に壁に手を付いて支えた。

三間が彼女の肩越しに、低頭する白木さんに目礼する。その視線がこちらに向かう気配に、僕は慌てて顔を俯かせた。伏せた視界の隅を、彼の袖口を引く色白の指がちらりと掠める。

「晴。次、共演予定の柿谷君が挨拶に来てるよ」

ごく自然なそのしぐさが、一層、僕の心を掻き乱した。

上質な香水に混じるかすかな甘い香り。それを包み込むような仄かなアルファの香り。香水以外は、おそらく僕のように鼻が利く者でなければ気づかない程度だろう。けれど僕にとっては、息苦しさを覚えるほど強烈な匂いだった。

早くこの場から離れないとまずい。直感でそう思った。

「あ、あの……。はじめまして。柿谷夏希です。『空を見上げて』では、お二人ともよろしくお願いします。収録の準備があるので、今日はこれで失礼します!」

顔を俯かせたまま腰を九十度に折り、それだけ告げると、二人の顔を見ずにその場から走り去った。

***

「夏希君ってホント美肌ねー。まるで赤ちゃんみたい。クマさえなければ、今日もノーファンデでいけたのにぃ。ドラマの撮影が終わっても、まだ忙しそうね」

メイクの最中、会話を振られ、ゆっくりと目を開けた。鏡越しに、下地を塗ってくれているメイクのミカさんと目が合う。

この局の専属ヘアメイクアーティストである彼女は、黒髪をすっきりと頭頂部にまとめたお団子ヘアがトレードマークだ。カラコンやふさふさのマツエク、濃いめのチークは年齢を感じさせない華やかさがあるが、スタッフの話では、局には十年以上勤めているらしい。軽快なトークを交わしながらもメイクの手つきは早く、丁寧で、出演者からの信頼もあつい。僕もドラマの撮影中はいつもお世話になっていた。

彼女が言うように、鏡に映る自分は、両目の下に濃いクマができていて、顔色も悪い。

「まぁ。おかげさまで……」

理由を正直に話すわけにいかず、鏡越しに曖昧な笑みを浮かべてみせた。

クマの理由は、仕事の忙しさではない。三間に挨拶に行くことを考えると、不安と緊張でなかなか寝付けなかったのだ。

しかし、そこは人気ヘアメイクの腕の見せどころのようで、疲れの滲む蒼白な顔が、ファンデーションによって明るく健康的な肌色に塗り替えられていく。

「あとは眉を整えるくらいでいいわね。夏希君みたいにパーツが完璧だと、楽でいいわ。これでベータなんだから、神様はホント不公平よねー。性別で差をつけるんなら、同じ性別の中でくらい、スペックを平等にしてほしいものだわ」

ミカさんの愚痴に内心ドキッとしたが、そこは僕も俳優の端くれ。鏡に映る顔は眉一つ動かさず、ポーカーフェイスを貫いていた。

ミカさんも本気で愚痴っているわけではなく、彼女なりのリップサービスなのだろう。褒め上手なところも、人気の理由の一つだ。

「でも、僕、ベータなのに運動神経鈍いし、筋トレしても筋肉がつかないから、これといった売りがなくて。今のところオーディションに受かるのも似たような役ばかりです」

ベータであることをさりげなく強調し、嘆いてみせると、ミカさんは眉尻を下げ、少し困ったような笑みを浮かべた。

「この業界だと、整ってるほうが埋もれちゃうもんね」

芸能プロダクションの専務に直々にスカウトされたのだから、僕も顔立ちは世間的には〝整っている〟部類に入るのだろう。くっきりとした二重の切れ長の目は他人の視線を引きやすく、すっと通った鼻筋と薄い唇は、女性スタッフに羨ましがられることも少なくない。

ただ、芸能界には僕クラスなら掃いて捨てるほどいる。容姿だけで仕事をもらえるほどの突出したものは何もない。ベータとして生きると決めてからは、イメージに合わないと諦めていたアクティブな役にもチャレンジしようと筋トレやランニングにも取り組んでみたが、今のところ目に見える効果は出ていない。

喋っている間に凛々しい眉が描き足され、メイクをしないと中性的に見える顔が、それなりに男らしくなった。

ノックの音がし、鏡の端に映っていた部屋のドアが開く。入って来たのはマネージャーの白木さんだった。

「二人には、来月の顔合わせのときに改めてご挨拶に伺いますって言っておいたから」

喋りながら近づいて来る彼に、鏡越しに「すみません」と謝罪する。

「三間さんが、『なんであいつはこの仕事を選んだんだ?』って言ってたから、来月会ったときに、ちゃんと自分で説明してね」

「え? あ、はい……」

僕の返事が曖昧だったせいか、白木さんが一瞬怪訝そうな顔をしたが、それ以上は何も言われなかった。

聞きたいのは僕のほうだ――と胸の内で呟く。

なぜ、あの人がこの仕事を受けたのか。

あの人との共演を避けるために、今回はこの映画を選んだというのに。

「二人って、もしかして、三間君のところに佑美ちゃんが来てたってこと?」

僕の背後に立ち、色素の薄い髪をワックスで無造作にセットしながら、ミカさんが目を輝かせる。

三間晴仁と中島佑美の逢瀬は、週刊誌で何度もスクープされている。「二人」と聞いてすぐに彼女のことだとピンと来たようだ。当人たちは熱愛報道を肯定も否定もしていないので、真相はわからないが。

「わざわざ楽屋に呼びつけてマーキングなんて。三間君、クールに見えて意外と独占欲が強いのねー」

「マーキング……ですか?」

やめておけばいいものを。聞き慣れない言葉に、つい問い返してしまった。

ミカさんが、うふ、と意味深な笑みを返す。

「だって、いくらチョーカーをしていても、佑美ちゃんを狙ってるアルファは腐るほどいるでしょう? 自分の匂いをつけて他のアルファに付け入る隙を与えないようにしてるのよ」

彼女からかすかに三間のフェロモンの香りがしたのは、そういうことだったのか。

また、胸にツキンと刺すような痛みを覚え、だからなぜ、あの人のことで僕が傷ついたみたいになってんだ、と自分自身を殴りたくなった。

「あーあ。あたしがオメガだったら、ヒートトラップ仕掛けて三間君をものにするのにぃ!」

ミカさんが地団太を踏むように悔しがる。無意識に、ふっ、と苦笑を漏らしていた。

「あ、ちょっと、夏希君! 今、あたしのこと鼻で笑ったわね? 自分が勝ち組のベータだからって!」

ミカさんは、毛束をふんわりと浮かせていた僕の髪を、ぐちゃぐちゃにしそうな形相だった。

「ち、ちがいます! 恋する乙女なミカさんが可愛かったから、微笑ましくて笑ってしまっただけですよ」

「あら、そうお? じゃあ、番組のSNS用に、三間君と夏希君のツーショット写真で許してあ・げ・る」

鏡越しにウィンクされ、僕の頬がひくりと引き攣る。

「な、なんで、僕と三間さんのツーショット写真なんて……」

「目の保養と局の宣伝のために決まってるじゃない」

収録の合間にスタッフに撮ってもらえと言っているのだろうか。それはあまりにも、代償のハードルが高すぎないか?

断る言い訳を必死に考えていると、ノックの音がし、ドアが開いた。

「柿谷さん、そろそろスタンバイお願いします」

顔だけ覗かせたADさんに、白木さんが「すぐ行きます」と返事をする。期待の眼差しで見送るミカさんに礼を言い、楽屋を出た。

ミカさんの言葉に思わず苦笑を漏らしたのは、彼女のことを小馬鹿にしたからではない。自嘲だった。たとえオメガでも、ヒートトラップで三間をものにすることはできないことを、身をもって知っているから。もし、あれが現実に起こった出来事なら、の話だが。

おそらく僕は、この二年の間、一度通り過ぎたはずの月日をもう一度辿っている。

テレビ局の非常階段から突き落とされ、自分はここで死ぬんだと思った。けれど、目が覚めたら、二年前に時間が巻き戻っていたのだ。

僕の父は、僕が小学生の頃に借金を残して蒸発した。

美容師だった母はオメガでもともと体が弱く、父の借金を返すために働き詰めだったこともあり、僕が高校三年生のときに病気で他界した。

母の兄である伯父が後見人になってくれたが、「通学に時間がかかるから」という理由で、母と住んでいた都営アパートで一人暮らしするよう言われた。世間体を気にしてか、児童養護施設に入ることも遠回しに反対されたが、だからといって金銭的援助をもらえるわけでもなかった。

伯父には大学生の息子と娘がいる。引き取らなかったのは、おそらく僕がオメガだからだろう。

人には男女の性別に加えて、アルファ、ベータ、オメガという第二の性がある。

アルファは生まれながらに身体的にも能力的にも優れた人間が多い。人口の大半を占めるベータは、第二の性に左右されにくく、能力も平均的。最も少ないオメガは、小柄で様々な能力が平均より劣ることが多く、男でも妊娠できるという特殊な体質を持つ。三カ月に一度訪れる発情期では、フェロモンという甘い香りを発し、男女の性別に関係なくアルファやベータを誘惑する。そのせいで、オメガは社会的に厄介者扱いされている。

母の生命保険は医療保険がメインで死亡保険は少額の設定だったため、医療費と葬式代を払ったら、ほとんど手元には残らなかった。

高校進学と同時にコンビニのバイトを始め、大学進学のために貯金していたので、当面はそれを授業料や生活費にあてるしかなかった。バイトは、高校生の場合、午後十時までと就業時間が制限されており、土日も最長八時間しか働けない。その上、三カ月に一度の発情期の間は一週間ほど休みが必要になる。貯金は減る一方で、大学は早々に諦めたが、その後の就職活動もうまくいかなかった。

高卒のオメガに、世間の目は厳しい。就職活動を始めて、改めてその現実を突きつけられた。履歴書の性別欄は任意項目だが、配属や勤務形態を決める上で必要だからと、面接では必ず第二性別を聞かれる。夏から就職活動を始めて、秋に受けた二次募集でも不採用の返事をもらった段階で、母のように手に職をつければ就職先もあるかと考え、美容師を目指すことにした。

しかし、働きながら夜学の美容専門学校に通うにしても、入学金を工面する必要がある。伯父への借金は当然断られた。バイトの時間を少し増やしたところで、すぐに稼げる金額でもなかった。

思い悩んだ末に、僕は「パパ活」といった類のものに手を出そうとした。

それまでにも、男女問わず怪しい人に声をかけられることはよくあったので、自分が性的な欲望の対象にされやすいことは知っていた。実際、それ系のアプリにオメガの男として登録すると、すぐに何件か誘いが来た。その中から「まずは食事デートからどうですか?」とメッセージを送ってきた比較的安全そうな人を選んで、会うことにした。

そんなとき、学校帰りに、現在の所属事務所である月城プロダクションの専務にスカウトされたのだ。

事務所に所属すれば、チラシのモデルくらいならすぐに仕事を回せるし、モデル代は日払いでくれるという。モデル代はコンビニのバイト代よりはるかによかったし、パパ活よりは安全に思えた。

結局、アプリの相手には会うのを断り、翌日に事務所に話を聞きに行き、練習生として仮契約を結ぶことにした。

その後、ミュージックビデオの仕事をきっかけに演技に興味を持つようになり、美容学校に行くのはやめて、高校卒業後は俳優を目指すことにした。

もともと人見知りで引っ込み思案だったのが、中学で受けた検査でオメガとわかって以来、オメガだと気づかれるのが怖くて、余計に人との接触を避けるようになった。そんな自分に人前に出る仕事が務まるか不安だったけど、母が忙しく、友達も少なかった分、子供の頃から学校や家でよく本を読んでいた。物語の世界に入り込んだり、書かれていない背景に思いを巡らせたりすることは好きだ。与えられた役を、その人がどんな人生を送ってきてどんな考え方をする人なのか、想像しながら演じる役者という仕事に、魅力も感じていた。

スカウトしてくれた月城専務が、事務所でのレッスンの合間にわざわざ声をかけてくれて、目をかけられているのがわかるのも、励みになった。

社長の息子である専務は、僕より十才年上で、出会った当初は二十代だった。専務という地位にいるにもかかわらず、現場にもよく顔を出している。自身でもモデルや俳優が務まりそうなほどに容姿に恵まれていて、見るからにアルファなのに、他のアルファのような威圧感はない。それに、少し目尻の下がった目元からは甘い印象を受け、誰に対しても物腰が柔らかい。

そんな誰もが憧れる雲の上の存在から声をかけられるたび、僕は舞い上がってしまって、まともに受け答えもできなかった。

『メディアに出るときは、柿谷夏希というタレントを演じればいい』

専務がそう言ったのは、僕のコミュニケーション能力があまりに壊滅的だったからだろう。

僕は真顔だと、取り澄ましていて人を小馬鹿にしているように見えるらしい。カメラの前では常に笑顔を絶やさず、共演者との親密ぶりをアピールしたほうがいい、とも言われた。

バラエティの仕事が増えてからは、キャラ作りの参考として、最近はあまりテレビで見かけなくなった先輩タレントの動画配信チャンネルを紹介された。モテ方や恋愛テクニックを伝授する系のものだ。

そのおかげで、それなりに人気も出て、雑誌モデルからバラエティにも呼ばれるようになり、順調に俳優の仕事も増えていった。世間の人たちからは「あざと可愛い系小悪魔男子」と呼ばれるようになり、俳優二年目にして、初めてドラマの主演に抜擢されたが、人気に実力が伴っているとは言えなかった。それに、四六時中、演技を続けることは難しい。反動で、キャラを作ることに疲れてしまい、カメラの前とは真逆に、普段は自分から他人に話しかけることもなかった。

外では視聴者に媚び、内では自分の殻に引きこもる。回を重ねるごとにドラマの視聴率が下がっていったことで余裕を失くし、そんな僕の二面性は更に酷くなったようだ。そのせいで、共演者やスタッフからの評判は悪かったらしい。

そのことを教えてくれたのも、あの人――三間晴仁だった。

「では、本番行きまーす! 五秒前! 四! 三! ……」

ADさんのカウントダウンが始まる。視線を感じた気がして、ふとそちらへ目を向けた。

ひな壇の少し離れた場所にいたのは、他の番組の出演者たちだ。その中には三間もいる。

彼がこちらを見ていたはずはないから、視線を感じたのは気のせいだろう。

三間はカメラが向いていないところでも背筋がぴんと伸びていて、相変わらず姿勢がいい。時代劇に出た際に立ち居姿が美しく見えるよう、普段から姿勢を意識しているらしい。それを聞いたのも一度目の人生だった。

再び、失ったはずの二年間に思考を引き戻されそうになり、そっとモニターに視線を戻した。

彼は、僕にオメガに生まれた喜びを教えてくれた唯一の人だった。そして、もしかしたら、僕を殺したかもしれない人。

二度と会いたくなかった。そう思っていたことは事実。

でも、それとは異なる気持ちが、あの暗闇の中で見た小さな光のように、胸の奥にあることも自覚していた。

第二章 時間が巻き戻ってる!?

記憶が正しければ、おそらく僕は一度死んでいる。死ぬのは、今から四カ月ほど先の話だ。「未来で死ぬ」という言い方はおかしいけれども。

一度目の人生で、僕は何者かにテレビ局の非常階段から突き落とされ、頭を強打して意識を失った。それが、気がつくと暗闇の中で子供に手を引かれ歩いていた。

途中でその子と二言、三言、言葉を交わしたことを朧げにだが覚えている。そのまま子供はいなくなり、僕一人が出口と思われる光の中へと吸い込まれていった。

記憶にあるのはそこまでだ。次に目を覚ましたとき、最初は自分が起きているのか、まだ夢の中にいるのか、わからなかった。

目の前に広がる光景が、母と暮らしていたアパートの部屋だったからだ。高校卒業後はそこを出て、事務所の寮に入っていたはずなのに。その上、頭には痛みどころか傷痕一つなかった。

混乱した頭でスマートフォンを眺め、愕然とした。そこに表示されていたのは、およそ四カ月前の日付だった。慌ててカレンダーのアプリを開き、正確には四カ月前ではなく、二年と四カ月前だと知った。同時に、そこに書かれていた文字を見て、その日に何があったかを思い出した。

『月城プロダクション面接』と書かれたその日は、月城専務にスカウトされた翌日――すなわち、月城プロダクションに出向き、タレントとして仮登録された日だったのである。

「時間が巻き戻った!?」とありえない発想が浮かんだが、夢だと思うには二年四カ月の記憶があまりにも鮮明すぎた。特に、階段から突き落とされた瞬間の混乱と恐怖、その直後の頭が砕けたかと思うような痛みや衝撃は、思い出すだけで体が震え吐き気が込み上げるほどだった。あれが夢の中の出来事だとは、到底思えなかった。

もしかしたら、頭を打ったあと自分は死んではおらず、時間が巻き戻ったと思っている今が夢の中なのかもしれない。そう思って頬を思いっきり抓ってみたら、涙が出るくらい痛くて、今が夢の中だとも思えなかった。

123

あなたにおすすめの小説

番解除した僕等の末路【完結済・短編】

藍生らぱん

BL

都市伝説だと思っていた「運命の番」に出逢った。

番になって数日後、「番解除」された事を悟った。

「番解除」されたΩは、二度と他のαと番になることができない。

けれど余命宣告を受けていた僕にとっては都合が良かった。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました

kieiku

恋愛

「では、記憶消去の魔法を執行します」

王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

昔「結婚しよう」と言ってくれた幼馴染は今日、僕以外の人と結婚する

子犬一 はぁて

BL

幼馴染の君は、7歳のとき

「大人になったら結婚してね」と僕に言って笑った。

そして──今日、君は僕じゃない別の人と結婚する。

背の低い、寝る時は親指しゃぶりが癖だった君は、いつの間にか皆に好かれて、彼女もできた。

結婚式で花束を渡す時に胸が痛いんだ。

「こいつ、幼馴染なんだ。センスいいだろ?」

誇らしげに笑う君と、その隣で微笑む綺麗な奥さん。

叶わない恋だってわかってる。

それでも、氷砂糖みたいに君との甘い思い出を、僕だけの宝箱にしまって生きていく。

君の幸せを願うことだけが、僕にできる最後の恋だから。

【完結】愛されたかった僕の人生

Kanade

BL

✯オメガバース

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。

今日も《夫》は帰らない。

《夫》には僕以外の『番』がいる。

ねぇ、どうしてなの?

一目惚れだって言ったじゃない。

愛してるって言ってくれたじゃないか。

ねぇ、僕はもう要らないの…?

独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✻改稿版を他サイトにて投稿公開中です。

愛してやまなかった婚約者は俺に興味がない

了承

BL

卒業パーティー。

皇子は婚約者に破棄を告げ、左腕には新しい恋人を抱いていた。

青年はただ微笑み、一枚の紙を手渡す。

皇子が目を向けた、その瞬間——。

「この瞬間だと思った。」

すべてを愛で終わらせた、沈黙の恋の物語。

IFストーリーあり

誤字あれば報告お願いします!

夫が妹を第二夫人に迎えたので、英雄の妻の座を捨てます。

Nao*

恋愛

夫が英雄の称号を授かり、私は英雄の妻となった。

そして英雄は、何でも一つ願いを叶える事が出来る。

そんな夫が願ったのは、私の妹を第二夫人に迎えると言う信じられないものだった。

これまで夫の為に祈りを捧げて来たと言うのに、私は彼に手酷く裏切られたのだ──。

(1万字以上と少し長いので、短編集とは別にしてあります。)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。