3 / 5

その2

ネコを探してドコ行くの?

しおりを挟む

雪原。

常緑の木々と葉の落ちた木々の混じった林に、アキラとニックはポツンと立っていた。 全く予定外の状況だ。

「ねぇ、何でボクたちここにいるのだっけ?」

「あー、そりゃ猫を探しに……」

そこまで言って、ニックは固まった。

寒い。顔の筋肉がこわばる。薄着の足元からじわじわと寒気が忍び込む。コートの中も同様。北国の外気にさらすような格好ではないのだ。アキラもイヤーマフと襟を立てたショートコート。鼻先は真っ赤だ。

ちらちらと雪が舞いだした。細かく軽い雪。風が強く弱く吹き、たたずむ二人の姿を時おり見えなくする。

「ハナミズ氷りそう」

「ホテル探そうぜ」

今日の仕事は中止。ボソリとニックが呟く。アキラも異論はなかった。

**********

数日前になる。その日もまた、突然だった。本業を終わらせて一息つく間もなく呼び出しをくらったのだ。いつものごとく、アキラの不平から始まった仕事だった。

スタンバイハウスで待っていたのはモニター画面に写る抽象画のマスターだった。とある画家の自画像との事だがとんでもない方向にある口が子供のような声でパクパクと話す様はくすりと笑ってしまうほど滑稽だった。

マスターからの依頼は、猫探し。

これにはニックも不満の声をあげた。ペット専門の探偵がいるのだから、そっちがやるべきだというのが二人の意見だ。しかしマスターは二人に頼みたいのだという。二つ返事どころか四つ返事以上で渋々引き受けた。

ある未亡人が飼っていた猫が、家から逃げたのだという。もう老猫なので心配なのだそうだ。

「もう死んでるんじゃない?猫って死期が近づいたらいなくなるっていうんでしょ?」

アキラはそう言ったが、その未亡人は死んでいてももいいから戻ってきて欲しいのだと言ったそうだ。猫の遺体を探すなどさらに困難だ 。

「わたし達の仕事は人助けですよ。マダムは大切な飼い猫がいなくなり、大変に心配しています。一人の人も救えずして何が人助けですか?」

最後はクールの厳しい視線に押しきられたようなものだった。

**********

街の郊外にある高台は、高級住宅地として一般市民から憧れを持って見られていた。

住んでいるのは主に仕事を引退した高齢者である。さすがに一クラスそれ以上の資産家達の住宅地である。門構えから高級さを感じるし、庭に並んでいる車は、これまた上級クラスの高級車ばかりだ。

「うぅ、場違いすぎて歩くのも落ち着かないよ」

アキラは右に左に不審者のように首を巡らせながら歩いていた。今にもセキュリティ会社の職員が駆けつけてきそうだった。

一構の門の前に立つ。ここだね。と、二人は顔を見合わせて頷いた。

インターホンを押す。やがて静かに扉が開いて招き入れられた。すぐ目の前に家が現れるだろうと思っていたが違ったようだ。

レンガ色の石畳の小径が続き、背の高さの違う木々と脇の植込みには手入れの行き届いた色々な花が目を楽しませてくれている。

やや歩いて、木々に囲まれた家の全貌が見えるとアキラは意外と言いたげな声を漏らした。こぢんまりとした三角屋根の、おとぎ話にでも出てきそうな洋館だ。高級住宅地に突如として現れた、魔法使いの館という雰囲気である。

再び呼び鈴を押した。 門の前で訪問を知らせているのですぐにドアが開き、若いメイドが招き入れてくれた。

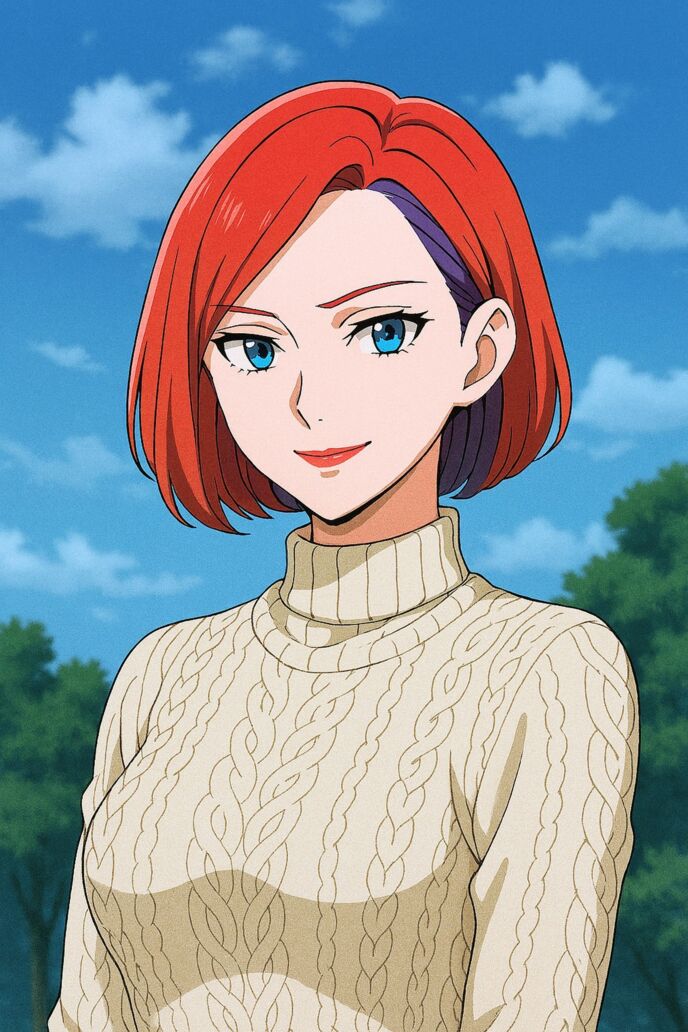

マダムは時計師のご主人を去年亡くしたそうだ。海外の企業で成功し、早くに仕事を後進に譲ったあと独立時計師としても成功し、ここへ工房を構えて仕事をしていたのだという。マダムとは共に再婚で、子供はなく、その代わりに猫を飼っていた。名前は『カイザー』ゆるやかな長い被毛を持つ大型の猫だ。

「皇帝だなんて、大層な名前だな」

ニックは渡された写真を見て言った。しかし名前の通り堂々とした佇まいでマダムの膝の上におさまっている。可愛いというよりは格好いい猫だ。

「わ、金と青のオッドちゃんなんだね。 格好いいなぁ」

横から写真を覗き込んでアキラは感嘆の声をあげた。こちらを見る宝石のような猫の瞳は左右色違いのオッドアイだ。

「もう二十歳のおじいちゃんだけど、まだまだ元気に散歩をしていたの。死んでしまったとは思いたくないわ。もし死んでいたとしても、亡骸は夫のお墓のそばに埋葬してあげたいの」

いずれは私も入るわけだし。とマダムは少し寂しそうに微笑んだ。

「きっと探し出すよ!良い報せを待ってて」

こういう話には弱いアキラが、マダムの細く皺の刻まれた手をしっかと握った。途方もない話だ。安請け合いしやがって。ニックは小さく舌打ちをした。

**********

猫の行動範囲はそれほど広くはないのだといわれている。家から二百メートル範囲内を徹底的に探せば見つかるだろうと聞いてきた。だから軽く思っていたわけなのだが、なかなかどうして難しい捜索だった。

仕事を開始してから二日。全く進展がない。今日はもう少し探す範囲を広くして手分けして探すつもりだった。ところがアキラは待ち合わせの時間に遅れると言いながら、そろそろ一時間になる。

「お待ったせー!」

いつもの能天気な軽い声が背後からニックを呼んだ。

「遅……げっ?」

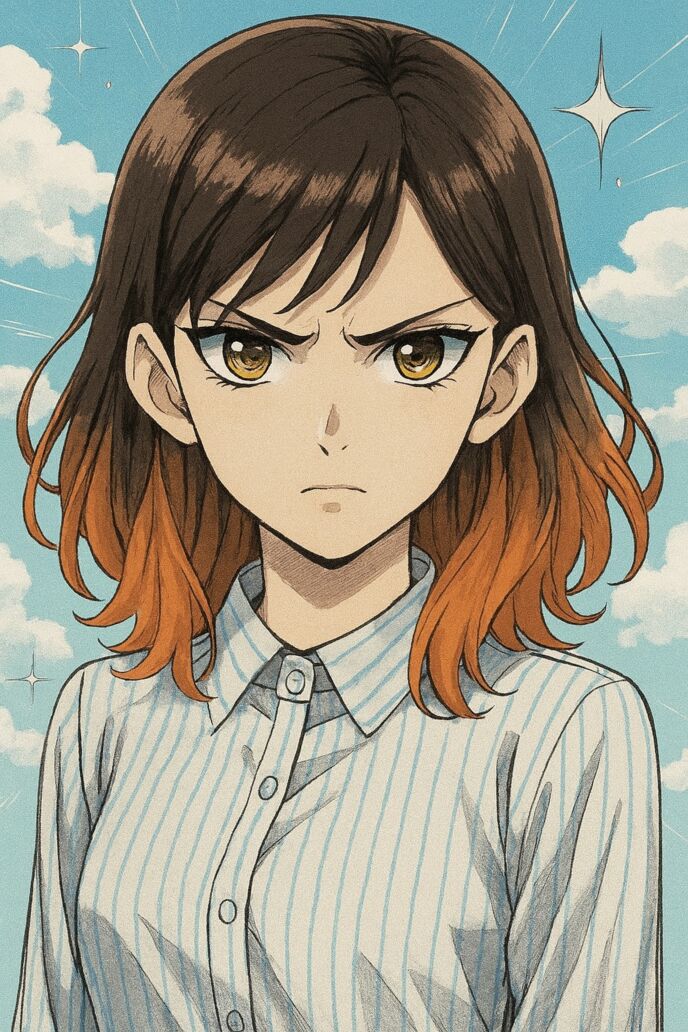

振り向いたニックはその姿に仰け反るように後ずさりした。猫耳メイド姿のアキラがいた。

元が中性的な顔立ちなので、淡いオレンジの色付きリップを引いただけでボーイッシュな少女に仕上がる。短いピンクのフレアワンピース。幾重にも重なったパニエがスカートをふんわりと広げている。白いフリルのエプロンは機能性よりも見た目を重視しているようだった。同じく白のブリムには黒の猫耳が付けられ、スカートの下からは黒い尻尾が見えている。

「かーわいいでしょ。この先に猫メイドカフェがあるんだよ。保護ネコ集めてるんだって」

その保護猫カフェに、保護した猫を度々持ち込んでくる男がいるという情報を、昨日の帰りがけにどこからか聞いてきて、この出で立ちということだ。

「面接受けたら、その場で採用されちゃったよ」

よほど人手不足なんだな。と言おうとして、ニックは飲み込んだ。男の姿で行ったはずなのに、女の姿で採用されるというのは勘違いされるにも程がある。

「ということで、ボクはカフェでその男を待ってみるよ。運が良ければ今日も来るらしいから、マダムの猫のこと訊いてみるね」

アキラは足どりも軽く去っていった。趣味丸出しだな。尻尾をゆらゆらさせて去っていくアキラの後ろ姿を見送って、ニックは呟きとともに長いため息を漏らした。

そのカフェでは保護猫を御主人様。客を旦那様やお嬢様・奥様と呼び、メイドが御主人様(猫)の客をもてなすというシチュエーションらしい。ゆえに、メイドも猫耳に尻尾付なのだ。

「アキラにゃん。このケーキは窓際のお嬢様に」

「はぁい」

ニックは猫探し序でに覗いてみたが、ウィンドウ越しに見えるアキラはやたらと生き生きしていた。また趣味と実益などといって仕事そっちのけで女装を楽しんでいるのだろう。まぁいいか。と、ニックは思った。どんな形であれ、仕事を投げ出さないだけいいだろう。いつの仕事だったか、一度だけ仕事を放棄してクールに烈火のごとく叱られた事があった。それからはいくら敬遠したい仕事でもこなしている。アキラなりの覚悟ができたのだろうとは思った。盛大な文句は言うが。

あぁ、文句は俺も言うか。ニックはくすりと笑うと、再び仕事に戻っていった。

その日の午後。

周辺を歩いていたニックは、ばったりとアキラに出くわした。さすがに女装はしていなかったが、茂みの中をかき分けては猫の鳴き真似をしている。相変わらず調子っぱずれだ。ボイストレーニングを無償でやってあげているというのに、成果の欠片も見えない。

「あれ?ニックったら、いつの間に居るんだよ?」

ニックの存在に気がつくと、久しぶりのような顔をして笑った。そして同じことをやれと言う。アキラには恥ずかしいといった気持ちは少しも無いようだが、誰がするか!

プライドが許さない。それに、道行く人々の視線は不審者を見る目そのものだ。

「カフェはどうしたんだよ?」

「勤務時間おわったの。それよりさぁ」

聞いてよ。と、アキラは説明始めた。

いつも保護猫を連れてくる男というのが、アキラの本業の方の先輩だったらしい。アイドル事務所とはいうものの、まだ看板になるような有名どころが育っていないため暇が多い事務所だ。先輩はレッスンの無い時間などがあると、街に出ては野良猫の保護をしているらしかった。

「訊いてみたんだけど、マダムの猫は保護してないんだって。でも、似たような猫をこの辺りで見たらしいよ」

それでここに居たわけか。と納得した。 女装までして手がかりを探しているが、今日も成果は一つも無さそうだ。

「でね、」

ふと思い出してアキラが笑った。

「先輩ってば、ボクだって分かってないの。もう、可笑しくって!ボクの女装が完璧だったのかな?」

目が悪いんだろ。と言ってみたが、聞いていないようだ。再びにゃーにゃーと鳴き真似をして、茂みをかき分けている。

「なぁ、それって効率悪くないか?」

「そお?でも目撃した人が居ないんだもん。あとはこの辺りの猫に訊くしかないでしょ?」

冗談でも何でもない、いたって普通の顔で言う。こいつ真面目に言ってるのか?とニックは呆気にとられた顔でアキラを見つめて思った。いやまてよ、アキラの超能力が覚醒して猫語が分かるようになったのかもしれない。そう思って訊いてみた。

「分っかるわけないじゃん!ニックってばメルヘンだねー」

この返答に三倍以上で怒ったのは言うまでもない。

「そんなに怒らないでよ。 真面目に探してるんだよ」

ぶぅと膨れて、ポケットからチョコバーを取り出す。甘いものでも食べて気分切り換えよ、などと言っている。ちっとも『真面目に』とは思えなかった。

猫が通りそうな植え込みのなかに低いブロック塀を見つけ、アキラはそこに腰を下ろしながらチョコバーの包みを開けた。新発売なのだそうだ。

相変わらず仕事に向き合う緊張感がない奴である。もう一言文句を言おうと、ニックはアキラの方を向いて少し驚いた。固まっている。視線の焦点が定まっておらず、持っているチョコバーを今にも落としそうだ。いや、落ちる。落ちた!

瞬間、アキラの残念そうな声があがった。呆けてるからだろう。そう言ったがアキラは大きく頭を降った。

「落ちたのは残念だけど、見えたんだ!」

ブロック塀に腰かけて猫のことを考えた時、いきなり見えたのだという。

「猫の残留思念?」

「違う。誰かがカイザーを見ていた。ここに座って」

「誰?」

「わかんない。でも、カイザーもこっちを見ていた。それから茂みの中に消えちゃったんだけど、黒って色とピアノの音が聴こえてた」

あぁ、これだけじゃ全然わかんない。ここに座った人も離れちゃったし。アキラはぐしゃぐしゃと頭をかきむしった。もう少し、ヒントの切れ端が出てくるような気がするのだ。

「そうだ!緑色の石の入った、丸い何か」

「なんだそりゃ?」

「何かわかんない。でも、どっかで見たような気もするんだ。全然思い出せないけど」

それからぐったりとしゃがみこんだ。使う予定ではなかった能力と集中力を使い、かなり疲れてしまったようだった。

「で?心当たりとか無いのか?」

「わかんないよ。黒って何の黒?検討も付かないや」

顔色を悪くして呟くように言った。 本当に予想外の出来事だったのがよく分かる。いつもなら前もって集中するから、疲労の予測も付いて途中で切り上げることもできるのだ。今回、途中で集中が途切れたのはアキラの食い意地のお陰のようだった。

「あなた、大丈夫?」

心配そうに声をかけられた。舞台でも映えそうなほど美しい女性。一方の手にはリードが握られ、灰色の小型の犬が警戒するようにこちらを見ている。

「大丈夫。 すぐに良くなると思うので」

ニックが代わりに声をあげた。少し冷たい。 相手が女性だったからに違いないとアキラは思った。ワインレッドに染め上げたアシンメトリーのショートカットに、短めのセーターとパンツ姿。身体のラインがくっきりと出て、とてもグラマラスだった。

「お姉さんの家、近いの?」

アキラは言った。

また出た。ニックは思った。アナベルを好きだと言いながら、女に弱い。相手にされないか弟扱いしかされないのだが、懲りないようだった。言い分としては、女装の参考とのことだが。

「まだフラフラするから、お姉さんの家で休ませてもらえたら助かるなぁ」

うるうるキラキラと瞳を輝かせて言っている。これはもう断っても押し掛ける雰囲気だ。ダメだこりゃ。ニックは天を仰いだ。

リビングのソファでちんまりとしおらしく座るアキラとは対照的に、ニックは外を眺めながらイライラと腕組みをしている。妙な違和感を感じるし、早く外へ出たくて聞きたくもない女の声を拾っていた。

─何で連れてくるかなぁ?

─連れてきたくはなかったわよ。でもあのコ強引で困ったわ。こっちが来いって言うまで粘るのよ。

─まぁ、害はないようだからケーキのひとつでも持たせて帰ってもらえよ。

─そのつもりよ。 ヴァン。

ニックは笑いを堪えるのが辛かった。結局こいつはお荷物以外の何者でもなかったのだ。なにも知らずに彼女が現れるのを、アキラはそわそわと待っている。とんだご愁傷さまだ。

まもなく彼女は現れたが、先程の盗み聞き通り小さな菓子の箱を持ってきて『恋人が来るから』と追い返された。アキラの気落ちたるや、頭から紫の怨念が出てきそうなほど残念がっている。

「行くぞ。こっちはまだ仕事の途中なんだ」

お前の好きな『おりび庵』の菓子だ。全部やる。菓子箱を突き出した。ようやく機嫌が直ったようだった。

再び周囲の捜索が始まった。街路樹の続いたこの先に、小さな公園がある。ほどよく茂みもあって、猫が居たら隠れていそうだと教えられた。

「そういえば、ピアノの音も聴こえたって言ってたな?」

道すがら、ニックが訊いた。

「どんな曲か分かるか?」

えーっとね……と、歌いだそうとしたのを慌てて制止した。音程の合わない歌を聞かされるほどの拷問はないと思った。当の本人はマトモだと思っているから腹が立つ。前回の仕事の後アキラの歌を聴きかねて、ニックはアキラのボイストレーニングをかって出ていた。アキラのためというより自分のために。ただアキラの取り組み方に本気が感じられず、成果は今一つといったところだ。

「でも、綺麗な曲だったよ。クラシックとか聴かないから分かんないけど」

必死で曲のイメージを伝えようとしているところへ、ニックが親指を立ててこれを見ろと促した。控えめな小さな看板。埃がかかっていて読みにくいが、ピアノ教室と書いてあった。

「入ってみようぜ」

誰かが住んでいるとは考え難かったが、アキラが思念の中で聴いたピアノの音が気になった。

入り口にはやはり鍵がかかっている。 それをアキラがPKで開き、静かに入っていった。注意深く周囲を見渡してから中へ入ったが、やはり不法侵入。ドキドキする。

「空き家になってから、かなり経つな」

残っている家具の上や窓の棧、床も埃だらけだ。その埃だらけの床に、何人かの新しい足跡が残っていた。奥へ進んだ。

広い部屋にグランドピアノが一台置かれている。他の部屋同様に埃まみれだが、ピアノの蓋部分に指の跡がいくつか残されていた。

ピアノの蓋を上げた。つやつやとした鍵盤が現れた。一音、ゆっくりと鍵盤を下ろしてみた。おや?という顔をしてもう一度。

「この音、分かるか?」

「えぇ?『ミ』じゃないの?」

「違う!『ソ』じゃ、この音」

「んと、『ファ』だ!」

「『シ』だよ。相変わらず、音取れてねーな」

「こんな所でいきなりなんて、ズルくない?」

「そうじゃねーよ。調律してあるんだ。これ!」

そうなのだ。埃がかかるほど長く使われていない筈なのに、綺麗な音が出る。

「音が出るんだもん。普通じゃないの?」

あまり興味の無さそうにアキラは答えた。

「普通じゃない。長く使われていないピアノは、音が狂ってくるんだ。なのにこれは調律したばかりのように、良い音がする」

「へぇ、そう。 こっちも見てよ」

素っ気なく答え、部屋中に足跡があるなかで、ポツポツと梅の花のような跡を指した。猫の足跡だ。

「これって、ぽくない?」

「っぽいな。でもカイザーかどうか分からねぇぞ」

「だけどさぁ、他の猫にしても家にはどうやって入ったの?ドアには鍵がかかってたし、出入りできるような所なんて見当たらないよ」

確かに、壁に穴があるとか窓が破られている風もない。ましてネコ用ドアなどという物も無い。

「誰かがここに連れてきたんだろうな」

「そしてどこかにまた移動?」

そこへドアの開く音がした。二人が右往左往と焦ってバタバタしている所へ、若い女が入ってくる。年の頃はアキラ達とそれほど変わらない。食料でも買い込んできたのか、コンビニの袋が提げられていた。しかしそれ以上に驚いたのは、彼女がマダムの家のメイドだったことだ。

「キミ、マダムの所のメイドちゃんだよね?なんでここに?」

「それは私も同じこと訊きたいわ。ここは私の家よ。通報するわよ」

この言葉には慌てた。警察に突き出されては、色々と面倒ごとになる。

「ごめん。 マダムの猫を探してここまで来たんだ。この足跡は猫でしょ?」

早口で言葉をつないで、彼女の反応を待った。

「そうよ。マダムが探している猫、見つけたわ。ここに連れてきて、綺麗にしてから連れていこうと思っていたのに、また逃げられちゃったのよ」

仕事が終わると期待したものの、がっかりである。また振り出しだ。捜索の計画を練り直そうか、と二人は少し考え込んでしまった。

だんっ!ピアノの天板の上にペットボトル。不法侵入してきた二人がなかなか出ていこうとしないので、彼女は買ってきたばかりの炭酸水をペットボトルごと二人に振る舞ってくれたらしい。メイドをやっているくらいだから、コップに注いでくれるかと思ったがそうでもないようだ。勝手に上がり込んできたことで腹を立てているのだろう。

「飲んだら出てってちょうだい」

不審者に振る舞いとは、変わった子だなと思った。それに、

「これだけ埃っぽい部屋で、ピアノだけ良い音だな」

綺麗に調律された音も不思議で、ニックが感心したように言った。

「分かるの?」

彼女は意外だという顔をした。

この家は彼女が幼い時に住んでいた家なのだという。ピアノ講師の母親がここで教室を開いていたらしい。しかし親の離婚と共にこの家をしばらく離れることになり、やがてピアノ調律師として戻ってきた。

「だったらメイドなんてしなくていいじゃない」

とはアキラが言ったが、そうでもないらしい。実績がないから、なかなか依頼がないのだという。依頼がないからお金もないということで、メイド協会に登録してアルバイト。とのことらしい。

「良い音、出してるのにな。俺、知り合いがいるから調律の依頼かけあってみるぜ」

「あら?ありがとう。でも、自分の力で成功したいわ。どうしようもなくなったら、お願いするわね」

強い意思を見せて彼女は言った。それからまた、残念そうにため息を漏らして周囲を見つめ、

「また地道に探すしかないわね」

大儀そうに、自分に言い聞かせるように彼女は言った。その通りだと二人も思った。

「それにしても、見つけたなら言ってくれれば良かったのに」

アキラは言った。毎回、捜索前はマダムの家へ寄って情報が来ていないかなど訊ねていたのだ。

「ビックリさせてあげようと思ったのよ。マダムの誕生日が近いから」

彼女は言った。それでも、一言ほしかったと言うと、彼女は素直に謝る。ここで言い合っていても終わらない。次の行動を起こさなければならない。

二人は無断で上がり込んだことを詫びると、再び猫の捜索に戻ることにした。しかし八方塞がりの状態は変わらない。

「生きていることは確認できたけど、地道な猫探しは続くわけかぁ」

アキラは嘆いた。地面近くの茂みを掻き分けて探すので、日々泥だらけだ。

しかしあの大型の猫である。例のメイドが数日保護していたとはいうものの、それ以外で見かけた人物が居ないというのは、少し不自然すぎる。何者かが連れ去ったのではないかという事も視野に入れていかなければならない。実際、彼女の家の複数の足跡は、彼女だけではない何者かの足跡があった。『逃げた』とは言っていたが、閉めきった家から逃げるのも不自然だ。しかし誰が?何のために?

翌日。

もう一度マダムから詳しく話を訊こうと、二人の思いは一致した。猫がいなくなる数日前からの様子や訪ねてきた人物についても。その中に『もしかすると』があるかもしれない。

**********

マダムは猫─カイザー─が居なくなる前の事を、思い出し得る限り詳しく話してくれた。それこそ、与えた餌の種類まで。

「そうそう。獣医さんにも診てもらえたのよ。いつもは主人があの子を健康診断に連れて行ってくれてたの。でも主人が死んでからバタバタしてて、あの子の健康の事も気遣ってあげられなかったのよ。悪い飼い主よね」

マダムは組んだ指をぎゅっと握り締めた。歳を感じさせないほどいつも元気だったので、何か健康に異変があったとしても気付けなかったかもしれないと責めた。

「そんなときにね、たまたま散歩をしていたっていう獣医さんが、カイザーを診てくれたのよ」

ぱっと明るい笑顔を取り戻してマダムは言った。が、そのあとの言葉に二人は仰天した。

「赤毛のとっても綺麗な女医さんだったわ」

「赤毛って、ショートカットでワインレッドの?」

「そうよ」

「ものっ凄くスタイル良くなかった?」

「そうねぇ。女優さんにしてもいいくらい、綺麗で優しい人だったわ」

二人は顔を見合わせた。何か繋がった気がした。

「戻ろうよ。あのお姉さんの所!」

手がかりになりそうな事にアキラの声が弾んだ。ニックも気持ちが逸った。

**********

例の女性の家の前に二人は立った。

「でもこの家さぁ、獣医の家って雰囲気じゃなかったよね。家の中は綺麗すぎたし、家具もやたら新品ばかりだった」

アキラは言った。あの違和感はそれだとニックも思った。いつもふざけた感はあるが、肝心なところでキッチリと仕事をすると感心する。

─やだ!昨日のコ、また来たわよ。

ニックの耳は女の声を捉えた。

─まさか新手か?子猫ちゃんも狙ってるってのに、これ以上の邪魔はご免だぜ。

─どうする?ヴァン?

─本体はこっちが手に入れた。鍵は多分向こうだろうな。本体があればこの家に用はない。気付かれないうちに行くぞ。

「アキラ、奴ら逃げるぞ」

ニックは家の裏手の方まで先回り始めた。しかし遅かった。

「ふぇ?お姉さん、なんで逃げるの?そんなに嫌われちゃったの?」

ひょっこり呑気に追ってきて、猛スピードで去って行く車を見送りながらアキラは残念そうに呟いた。さっき見直した俺を返してくれ。ニックは思った。

ハンドルを取るニックは走り去る車を追いながら、聴こえた一部始終をアキラに話していた。

「子猫ちゃんって、カイザーじゃないよね?誰かを指してる?子猫って言うぐらいだから女の子だよね。きっと可愛いんだろうな」

キラキラと宙を見据える目が輝いている。またこれだ。ニックは呆れるしかなかった。性的に女好きというわけではなく、かといってトランスジェンダーでもない。細分化するなら、アキラはクロスドレッサーだ。ただ単に女物の服とメイクをして、女と一緒にキャーキャーしたいだけの軽薄さ。あの女子高に行った時は、まさにアキラの理想を具現したようなものだった。

「で、どこに向かってるの?」

アキラの問いに、空港。とだけ短く答えた。

「空港?何のために?」

「知らねーよ。耳に集中してたら運転できねぇ」

「運転ド下手だから自動運転にしときゃ、耳使えるでしょ」

蹴飛ばしてやりたかった。運転は下手だがそれを口実に、耳の集中を止めたかったのだ。全ての音を聴いていては疲労が半端ない。アキラが残留思念を感じるのと同じなのだ。

「ま、疲れちゃうから仕方ないよね。分かるよぉ。運転交代しよ。耳は休ませてさ」

今回の仕事で渡された車は助手席にも運転システムが付いている最新式らしい。ダッシュボードにあたるところに、ボタンひとつでハンドルが現れる。ほぼ自動運転のため、アクセルやブレーキはハンドルにセットされていた。ニックはアキラの気遣いに感謝していたが、何の事はない。新しい車に乗りたいだけなのだ。

「でさ、空港に着いたらどうするの?」

国際線も国内線もある。どっちに行くべきなのか?しかしニックはそれに答えず、休ませてほしいと言って音楽メモリーを車にセットした。逸る気持ちに逆行するようなクラシックの曲だ。

ま、なんとかなるか。気楽に考えた。

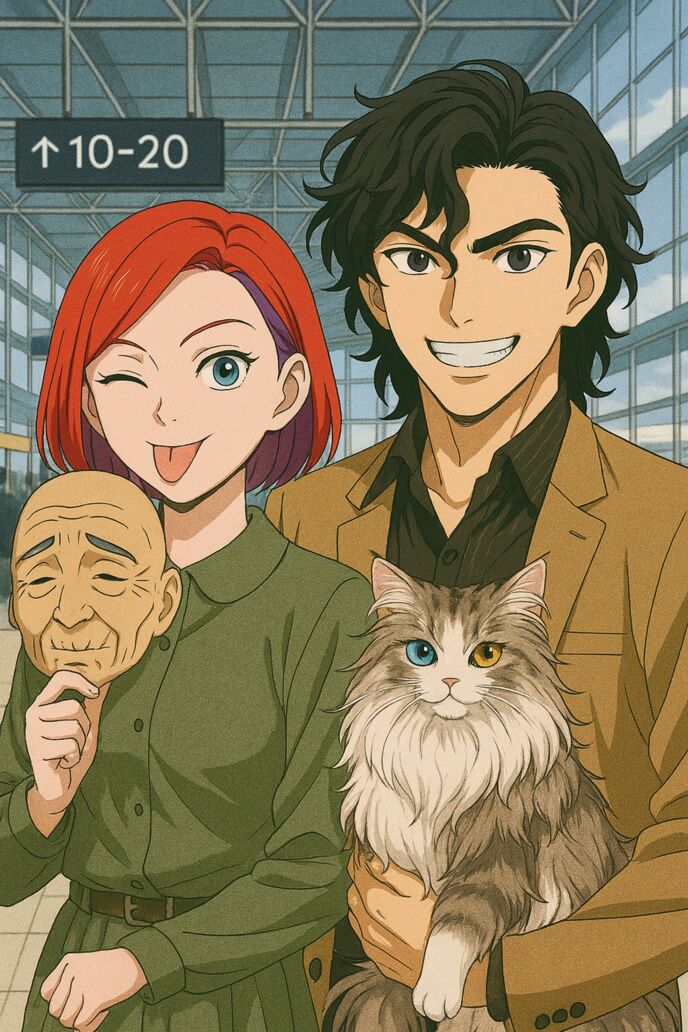

ビジネスマンに旅行者。そこで働く職員達に見送りの人々やマニアまでが集まり、空港はショッピングセンターよりも賑わっているとアキラは思った。土産物の店も充実しており、アキラの視線が右に左に踊っている。買いたい衝動に釘を刺していなければ、紙袋を大量にぶら下げていたに違いない。

「もう手続き始まってる。 行くぞ」

「って、どこ行くのさぁ?」

大股で人混みを縫って先を行くニックを、小走りに追いかけた。いつもそうだ。自分の中で何か決めた事があると、ほぼ説明も無しに先に行ってしまう。心を読み取ればいいことなのかもしれないが、それはプライバシーに関わる。互いに、また他人に対してもそれはやってはいけないことだ。

手続きを済ませて出発ロビーに入ってから、ようやくニックはアキラに説明を始めた。彼女はヴァンという男と北の島へ行くのだという。たぶんこのロビーのどこかにいるのだろうが、今はもう探せないらしい。音が直接的に入ってきて集中力が続かないのだ。

「向こうって、観光地でしょ?旅行かな?冬の観光シーズンだもんね」

「んなわけ無いだろ。 鍵開けがどうとか、解体がいいとか言っていたぜ」

「もしかして、猫を連れ去って解体しちゃうとか?残酷すぎる」

アキラは身震いしてムンクの叫びのようなポーズを取った。

「解体される前に取り返せば良いだけだろ。たぶん貨物室に預けられてるだろうから、到着してからこっちが先に猫を取っちまうのさ」

「それって、ドロボーじゃない?」

「元々はマダムの猫だ」

それもそうだとアキラは思った。

「あれ?」

到着してからの行動を話し合っている時、数メートル先に見知った姿を見つけた。ずいぶんと地味な姿をしているが、見間違うはずはない。

「あの子、マダムの所のメイドだよね?」

ニックに確認を取ってみた。間違いなさそうだ。

「メイドちゃん!メイドちゃ~ん!」

大きく手を振った。ひどく驚いた顔をして彼女は近寄ってくる。

「なぜこんな所に居るの?」

辺りを見回しながら早口で言う。メイドちゃんと呼ばれたのが恥ずかしかったのか、エレナという名前があるからそう呼んでくれと、これまた早口で捲し立てた。

「ごめんね。でもこれからどこへ?メイドの仕事はどうしたの?」

「休みをもらったの。知り合いが居るから、顔を出してこようかな?って」

彼女はチケットを見せながら言った。驚いた。彼女もまた北へ行くらしかった。

結局あの赤毛の女は現れないまま、飛行機は離陸した。到着までは1時間弱。酔い止めの薬を飲んだニックは、シートに着いてすぐに『寝る』と言ってアイマスクをしてしまった。飛行機のジェット音も苦手なのだ。アキラは子供用サービスの菓子を三つ程せびってご満悦である。エレナはアキラ達が並んで座るシートの二つ前に座っていた。

「あっ!」

突然、アキラは思い出した。あまり大きな声だったので、周囲の視線がこちらへ向く。

エレナも目を丸くして振り向いた。 通路を挟んで隣の老夫婦などは持っていた飲み物を豪快にこぼすほどだった。

そのあとは周囲に聞かれるのを警戒して、ニックとテレパシーで会話する。

─思い出した。緑色の石の丸い何か。ってあれ、エレナが持っていたんだ。メイド服のポケットから出しては眺めてた。たぶん懐中時計?。

─じゃあ、エレナは何か絡んでるんだな?

─きっとね。着いたら聞き出さなきゃ!

二人は顔を見合わせて頷いた。

その後は到着した後の行動について話し合ったりをしていたが、後方から人のざわめきが聞こえてきて中断した。乗務員も慌ただしく後方へ歩いていく。

何事かと振り向いたニックは、何かを見つけ勢いよく立ち上がってそちらへ跳んで懐へ抱える。躓いて転んでしまったが、それは離さなかった。

猫─カイザー─だった。

「なんでこんな所に?貨物室に居るんじゃないの?」

シートに戻ってきたニックが抱えている猫に、アキラも驚いて訊いた。

「俺も分からねぇ」

猫をアキラに渡して、ニックも首をかしげた。猫用キャリーのロックが甘くて脱走したのだろうが、貨物室からどのようにして出てきたかは謎だ。

乗務員がニックに猫の飼い主かと訊いている。咎めるでもなく、大事な預かりものを危険に合わせたと陳謝している。

「大丈夫です。 こちらこそ皆さんに迷惑かけました。もう逃げ出さないよう、到着まで抱いていますから」

ニックの馬鹿丁寧な口調にアキラがくすりと笑って小突かれた。痛みに腕の力が緩むと、とたんに猫が暴れだす。

「暴れないで。キミの飼い主が待ってるんだよ。キミを心配してるよ」

アキラが静かに諭すように言うと、それを理解したかのように猫は大人しくなった。肩に頭を預け、やがてリラックスしているのかゴロゴロと喉を鳴らしはじめている。

─エレナが睨んでるよ。アキラは苦笑しながらニックと交信する。その通り、彼女はこちらを向いて見つめていた。何か言いたげだが、その心中までは分からない。

─到着したら、すぐ帰るぞ。

─え?お土産くらい買わない?空港にはスイーツのお土産屋さんもいっぱいだよ。

─それより仕事!帰ってから取り寄せでもなんでもしやがれ!ニックの怒鳴りが頭いっぱいに響きわたる。

─仕事の事となるとカタいんだから~。ふくれてみせてみせて猫の毛の中に顔を埋めた。でも、カイザーをマダムに渡せば確かに仕事は終わる。そうしたらしばらく行ってなかったお気に入りのカフェでクリームたっぷりのパンケーキも食べられるだろう。お土産は諦めることにした。

その後はトラブルもなく空港に到着した。 エレナがアキラのもとへ寄ってくると猫の無事を喜んだ。

「見つかってよかったわ。マダムも大喜びね」

「本当だね。無事にマダムのところへ送り届けるよ。キミも休みから戻ってきたら、喜んであげてね」

言うとエレナは小さくあっと声をあげた。休みなのを忘れていたと笑った。

「変なの。働きすぎ?ゆっくり休んでね」

アキラが笑うと彼女も頷いて笑い、そのまま二人とは反対方向へ去っていった。

「大きな猫ちゃんですね」

エレナを見送っていると、背後から声をかけられた。飛行機の通路隣にいた老夫婦だ。

「うちにも居たんですよ」

夫人がカイザーの背を撫でながら言う。

「先日天に召されましてね。お前、抱かせてもらったらどうかね?」

「でも、飼い主さんに悪いわ」

「いいですよ。猫ちゃんは癒しだよね」

アキラは夫人へカイザーを渡した。夫人は懐かしそうに猫を抱え、微笑んでいる。

「お前、わたしにも抱かせておくれ」

ニコニコと夫人のご主人も猫を抱えた。おぅおぅと猫に話しかけ、夫人と顔を見合わせている。と、

「ありがとう。 坊や!」

老夫人が張りのある溌剌とした声を上げ、白髪の頭を取った。

「捕まえててくれて、恩に着るぜ」

老人は言った。しかし彼も変装しているのだろう。声は若々しく張りがある。男は呆気にとられているアキラとニックに、高笑いだけを残して走り去るところだ。

「追うぞ!」

一目散に出口へ向かう二人をニックが先んじて追いかけはじめ、アキラも慌てて続いた。

「バカっ!何やってんのよ、あんた達は!」

追いはじめたアキラの横を、素早く追い越しながら罵声をあげたのはエレナだった。この経緯をどこかで見ていたに違いない。

「せっかく手に入れるチャンスだったのに、あいつらにまた盗られたじゃない。バカなの、あんた達?」

「ひどい言い様だな。なんであいつらがカイザーを狙うんだ?」

ニックが言う。

「あんた達に関係無い話よ。猫だけ取り返しなさいよ!」

「うわー。だんだん人が悪くなってきた」

「ごちゃごちゃうるさい!」

アキラとニックは肩をすくめて顔を見合わせた。先方の二人は人混みを縫うように行き、背の高さもあって頭だけしか確認できなくなっている。

追い付いた!しかし先の二人はバスに乗るところだ。そして出発。

「アキラ、停めろ!」

「がってーん!」

ふざけた返事で両手を突き出すと、バンパーをつかむ仕草をした。するとバスはその場でタイヤを空回りさせ、青白い煙をあげている。何が起きたか分からないといった顔をしたエレナは、これを好機とバスの扉を開けさせて乗り込んでいく。

「ニックも行って!」

返事の代わりに軽く右手をあげてアキラの横を通り過ぎていった。

バスの中から悲鳴や怒号が聞こえてくる。 格闘になっていないことをアキラは祈った。喧嘩など腕力を使うことは、二人とも不得手なのだ。

ばりん!

バスの窓が割れた。

窓から飛び出してきたのは、キャスケットを目深に被った男と赤毛の女。女の腕にはまだ猫が抱かれている。道路に飛び出した二人は後続のバスを急停車させると再び乗り込み、そのまま走り去っていった。

アキラは次の動作も忘れて見送るだけだった。成り行きがあまりにもスムーズで、まるで何かのドラマを見ているようだ。直後にニックとエレナから非難の言葉を浴びせかけられて、しおしおに萎れてしまったが、立ち直りも早い。

ニックはさらに後方から来たタクシーを呼び止めた。アキラと乗り込んで、バスを追ってくれと言った直後、運転手はエレナに銃で脅され車を下ろされてしまった。

「逃がした罰よ。あんた達にも手伝ってもらうわ」

言うが早いか、エレナは車を急発進させた。かなり荒い運転だ。

激しいハンドル操作に目を回しているうちに、バスは街並を抜けて田舎道を走り出している。追う三人もその道を走っているが、冬の雪道である。所々ガタガタの上にタイヤで磨かれてツルツル。カーブの度に車の後部が振られて、遊園地のアトラクションよりスリルがあった。

「ねぇ、なんで猫の取り合いしてるのさ?」

荒い運転に助手席のシートにしがみつきながらアキラは言った。

「だから、あんた達には関係無いでしょ」

「十分関係あるよ。ボクたちは猫を飼い主に渡さなきゃならないんだ」

「説明なんてしたくない。撃つわよ」

「撃ってごらんよ」

エレナが向けた銃に触れて、アキラは言った。怖くはなかった。むしろ自分が有利であるかのように微笑んだ。

そう。有利なのだ。アキラが触れた銃身は、音を立てて分解されたのだ。

「ボクたちの超能力を使えば、キミの心の中なんて透け透けに見えちゃうんだよ。それこそ、知られたくない事も全部ね。それでもいい?」

「エスパーってやつ?」

そういう人間が存在すると聞いてはいた。しかしスプーンを曲げたり、封筒の中身を言い当てる等のマジックめいたものだろうと思っていた。目の前で銃がバラバラになるまでは。

「そうだよ。だから心を読まれたくなければ、この争奪戦の目的を教えて。多分だけど、猫をマダムのもとへ返すつもりはなかったでしょ?」

ふう。と彼女は溜め息を一つ。そして話し始めた。

猫は珍しい種類なのだという。依頼があって、連れていけばとてつもない額の報酬がもらえるそうだ。

「老猫でもいいわけ?探せばブリーダーだっているだろうし、元気な子猫が手に入ると思うけどな」

アキラは言った。

「あの色で雄は珍しいそうよ」

彼女は言った。そんなものなの?とニックの意見を聞こうと隣を見ると、ニックは青ざめて頭を抱えている。

「車酔い?この子の運転、荒っぽいからねぇ」

余計なお世話とエレナはふくれて見せた。 ニックは違うと言いたげだったが、激しい吐き気に襲われて何も言えずにいた。吐かないだけましかな?とアキラは肩をすくめ、前方に顔を向けた時、バスに異変が起きているらしいのを目にした。

大きく蛇行運転をしている。スリップしているわけではなさそうだった。が、突然ブレーキランプが点灯してバスが横向きに道路を塞いだ。次いで運転席の窓が開けられると、そこから飛び出したのはあの猫─カイザー─だった。多分バスの中で暴れたのだろう。 運転の邪魔になったために運転手が思わず窓を開けた。といったところだろうか?

老猫とは思えない走りっぷりでこちらへ向かってくる。ボンネットに飛び乗った後はさらに後方へ走り去っていく。例の二人がバスから降りてこちらへ向かってくるところだ。エレナは先んじてUターンした。ニックじゃなくても吐くー!アキラは悲鳴をあげたが、荒い運転は変わらなかった。

「白くて見つけ難い!」

苛々とエレナはハンドルを殴った。

「あそこ!」

この辺りは国内有数の穀倉地帯だ。家と家との距離が極端に広く、雪に埋もれてはいるがその間は全て畑のはずだ。その雪の畑を獣がとことこと歩いている。道路が無いので大きく迂回しながら見失わないように追いかけた。

しかし突然、車は動かなくなった。ぎちぎちと深みにはまっていくような音。カーブで新雪の雪山に突っ込んだようだ。車はそのままタイヤを空回りさせるだけで、前にも後ろにも動かなくなってしまった。

「出そうか?」

アキラが力を使えば容易いことだ。しかしエレナは

「何やってんのよ!早く追いかけなさいってば!」

人使い荒く怒鳴るばかりだ。

「うひゃーい。行こうニック!」

いくら女の子でも、こんな怒りっぽい子はキライだと捨て台詞を吐いて外へ出た。猫は遥か先の雑木林へと歩いている。かつて知った散歩道のようにトコトコと歩く姿が雪山の中で見えかくれしていた。

冷たい風が頬を過ぎていく。まるで紙ヤスリで撫でられているように痛い。追っていた猫は雑木林の中へ消え、雪雲と夕暮れも合間って視界はかなり悪くなってしまった。

今までの成り行きを呆然と追うが、寒さに思考が停止してしまいそうだ。

「ねぇ、何でボクたちここにいるのだっけ?」

「あー、そりゃ猫を探しに...」

途中まで言ってから、もう限界だと思った。闇雲に探したところで、猫はもう見つからないだろう。それに薄手の防寒着では無理がある。暖かい部屋で温かい食事でも取りながら次の行動を話し合わなければ、凍え死ぬと思った。

車に戻った時エレナは既に居なく、代わりに数台のパトカーが車の後方に停まっていた。二人の思いは同じだった。ありがたい。暖かく移動できる。

走りも安全な警察車両に乗せられ、暖かい署内で暖かい飲み物を勧められながら、二人は事情を訊かれた。二人の事。エレナの事。なぜあの雪原にいたのか、等々。それに対して二人は『嘘』を交えながら何度も同じ説明を繰り返した。

観光で来た早々、タクシーに乗ったところを見知らぬ女にタクシーごと乗っ取られ、雪原で車から離れろと脅されたのだと。猫の事を訊かれたが、そこはニックの催眠術操作でそっくり逃れた。

二人の説明に食い違うところが見られないため、少々の疑いは持たれながらも数時間後には解放。夕食をとるにも遅い時間となっていた。幸いにも宿は警察が手配してくれ、思いのほかグレードの高いホテルで二人のテンションが上がったのは言うまでもない。

ホテル内のバーで軽く食事をし

た。ニックは強めのカクテルにお勧めだというピンチョスを数点。アキラはホットチョコにチュロスを浸しながらちびちび食べている。腹が満たされてくると、飛行機に乗ってからの目まぐるしい時間を思い出して二人とも腹が立ってきた。

猫を探すはずが、どうしてこんな北の地まで来なければならないのか?エレナの目的は果たして猫の捕獲だけなのか?なぜ自分達を置き去りにしたのか?

「そもそもマスターが、この仕事を俺たちに振ったのが間違いなんだ。やっぱり断ればよかったな」

「そーだよ。猫探しなんて、プロに任せとけば良かったんだ」

「なーんで他人の猫を心配する必要があったんだ?」

「知らないよぉ。マスターを探ったら規約違反なっちゃう」

眠たくなってきたのか、アキラはテーブルに抱きついてしまいそうだ。何か喋っているが、ふにゃふにゃとしか聞こえない。

「あっ!」

ニックがいつになく大きな声をあげた。テーブルに伏せかけていたアキラは、驚いて椅子から転げ落ちている。

「なんだよぉ?」

立ち上がる時に今度はテーブルの角に頭をぶつけて涙目になっている。

「お前の見た残留思念の黒。ヴァン・ノワールだ」

「えぇ?晩のワル?いかがわしいやつ?」

違う。一喝して、ニックは低い声で話し始めた。

あの赤毛の女が『ヴァン』と呼んでいたこと。ヴァンという名前と黒で結び付くのが、ヴァン・ノワール─黒い風─と名乗っている、美術品の窃盗犯だと。

「でも、猫だよ?到底美術品には見えないよ。何で狙うの?」

「そこまで知るか」

吐き捨てるように言って、ニックはグラスに半分残っていた何杯目かのカクテルをひと息に飲み干して次を頼んだ。

「明日はどこから探そう?」

いつになく掴み所のない情況に、ほぅとため息を吐いてアキラはテーブルに突っ伏した。

「思うんだけどよ。エレナの猫を探す理由、あれ嘘っぽくないか?」

「うん。確かに取って付けたような言い方。あの猫、そんな珍しいもんじゃないよ。ノルウェージャンフォレストキャットって大型の猫だよね。珍しいのかも知れないけどさぁ」

眠気はピークのようだ。テーブルに伏せたまま、ふにゃふにゃとアキラは言う。そういえば。と、眠たそうな目を向けてニックを見る。

「あの時、周波酔いしてたでしょ?」

タクシーの中で青ざめていた時だ。普段は耳奥にキャンセラーを付けて、更に気にしないよう訓練しているが、近くでいきなり発せられると、酔った時のような症状になる。飛行機もそうだ。だから、もしもの時のために酔い止めも手放せないでいるのだ。

「あの辺り、高周波の出るようなもの何かあったのかな?あぁ、明日の猫の捜索はあの辺りからだし、ついでに見てみよう」

ほとんど独り言のように喋った後は、もう寝ると言って先に部屋に戻っていった。

アキラの背を見送って、ニックは同じカクテルをまた頼んだ。さっきから自分に興味を持っているような、強い視線を感じているのだ。長い夜になりそうだ。

猫を見失った場所へ行こうと、借りた車を運転しているアキラはずっと不機嫌だった。

「いいかげん、機嫌直せよ」

ホテルの部屋にニックは朝帰りしてきたのだ。アキラはニックが酔い潰れてどこかで倒れているのではないかと心配していたらしい。心配していたわりには、ルームサービスでクリームたっぷりのパンケーキを食べていたようだ。バナナジュースも添えて。

「心配してたのに、当の本人は鼻歌交じりで朝帰りしてさぁ。どーせどっかの誰かとアバンチュール?だったんでしょ」

仕事に真面目に取り組めと言うくせに、本人は全然真面目じゃないよね。と、釘刺した。

「悪かったって言ってるだろ。今日の捜索予定立てようぜ」

チョコバーの外装を剥がしてアキラの口へ押し込んだ。大体はこれで機嫌が直る。

読み通りだった。

昨日の雑木林近辺まで来た。夜中に降った雪が、昨日の二人の足跡を消している。猫の足跡も当然消えていた。

「とにかく、奥まで行ってみようぜ」

猫はもうここから遠くへ行ってしまっただろう。しかしこの場所で見失った以上、探す取っ掛かりとしてはここからしかない。

「うん。遭難しなきゃいいね」

呟いて、先に歩き出したニックの足跡を追った。

一歩ずつ足が新雪に埋まる。笹藪に積もった雪は平らなようだが、足を踏み入れれば太ももまで埋まる。加えてなにげない勾配が、まるで登山をしているかのように疲労を蓄積させた。雪の上を歩くことがこんなにも疲れるものとは、二人とも予想外だった。

「ねぇ、あまり奥まで行ったら本当に遭難しちゃうよ」

「でも、俺たちの足跡があるから大丈夫だろ?」

確かに振り向けば自分達の足跡がある。そうは言っても、空はどんよりとしていて、雪の降りだす気配が濃厚だ。森に置き去りにされた子供達の童話を思い出して、なんとなく悪い予感がした。

どのくらいを歩いたのか時間の感覚が無くなってきた頃、斜面を降りて沢へ出た。

「こんな所まで来たかな?」

「でも足跡がある」

ニックの言う通り、うっすらと新雪を被った足跡があった。昨日の雪は木々の枝に邪魔されて足跡を全ては隠さなかったのだろう。だが、

「たくさんあるね。キツネとかタヌキとかじゃないの?」

落胆した声でアキラは言った。

人が踏み込まないような場所なのだろう。よく見るとそこここに見える足跡は、やはり数種類の動物のものだ。どれが猫の足跡か、猫がここを歩いたのかさえわからない。気付けば自分達の帰り道も分からない。

周辺を歩き回ったために自分達の足跡が先の足跡を消し、どこから来たのかが分からなくなっている。上空では雪が降っているのだろう。チラチラと雪が舞い、林の中に吹き込んでくる風が足跡をさらに曖昧なものにしていた。

「遭難するパターンだな」

ニックが途方にくれたようにポツリと言った。いつもならニックがアキラのブレーキ役になるのだが、今回は少し違うようだ。

「ニックらしくないね。夕べの火遊びが悪かったんじゃないの?」

遭難しかけているにもかかわらず、どこか他人事のようにアキラは言った。

「酒は抜けてないけど、火遊びじゃねーって。なぁ、この木を一本残らず抜いて道を作れよ」

「冗談!ボクに環境破壊させる気?」

「いや。言ったらやるのかと思った」

やっぱり、らしくないニックだ。昨日の酒が残っているのか?あるいは、また周波酔いしてるのだろうか?

「ここから沢に沿って下ってみよか?超能力あっても万能じゃないねぇ」

「まったくだな」

****************

何だか気まずい。

アキラとニックは目の前の二人組と睨みあいながら思った。赤毛の女とキャスケットを目深に被った黒髪の男。たぶんこの男がニックの言っていた『ヴァン・ノワール』なのだろう。二人もこちらを用心深く見つめている。

沢を伝って歩いた二人は木々に囲まれた平地にたどり着き、ポツンと建つログハウスを見つけて暖を請おうとドアを開けたのだ。

「中が冷えちゃうわ。ドアを閉めてくれる?」

女がふぅとため息を漏らして言った。

「よくここが分かったなぁ?」

男も言った。

「ボク、勘がいいんだ」

嘘も甚だしい。たまたま辿り着いただけだ。

奥から老人が現れた。足が悪いのか、少し引きずっている 手にはキンキンと音を立てた沸騰仕立てのヤカンを持っていた。いやそれより、驚いたのは猫─カイザー─が老人の足元で、彼を見上げながら甘えるように鳴いていることだった。

「なんでカイザーがここにいるの?」

アキラが声をあげると、老人はにっこり笑って紅茶を淹れ始めた。

カップが二つ追加された。先に来ていた二人もアキラ達とそれほど時間差は無かったようだ。

「さて、何から話そうか?」

老人は椅子に腰かけると自分もカップをとった。その膝の上にカイザーがトンと乗る。意外な話が語られた。

マダムのご主人と老人とは若い頃から友であり、仕事仲間だったそうだ。二人とも同じような時期に仕事を辞めて、第二の人生をそれぞれに歩み始めた。そして二十年ほど前、マダムのご主人が彼のもとを訪ねてきた。 一匹の猫の遺体を携えて。

「遺体?」

アキラが目を丸くした。ニックも同じだ。

「君たち知らなかったのかい?その猫はロボットだよ」

男─ヴァン─が言った。

事故で亡くなった猫の遺体は、二人の手でロボットとして再生された。今に至るまで夫人に気付かれないほどに精巧に。

年に一度調整を行っていたが、どちらかが死んだ時は調整ができなくなる。その時は猫は自然に機能が衰え、死んだようになるだろうということだった。

「たった一人のために、そんな精巧なロボットって。マダムは愛されてたんだね」

「そしてこの世に一台限りの、最高傑作。 まさに芸術品と言っていいだろう?」

ヴァンは見事だと手を叩く。けれど動く芸術品では、ふらりとどこかへ行きかねないので、機能停止の鍵が必要なのだと言った。

「さっきも言ったが、カイザーに機能を止める鍵などはないのだよ。自然に老いたように見せかけて止まるだけだ」

きっぱりと老人が言うと、すかさず女が続ける。

「でも聞いたのよ。鍵はあるって」

老人はゆっくり首を振った。

「それより、もとの持ち主に返してあげてよ。ボクたちはその猫を探すよう頼まれてるんだ。じゃないと休み無しの時間外労働だよ。ねぇお願い」

最後は懇願するように言ってみた。

「ここまで来て譲る気はないなぁ」

「えぇ?ドロボーにだって譲る気ないよ」

あかんべぇをしてみる。

「へぇ、俺の事分かってるんだ?有名人になったなぁ」

にやりと笑う。アキラ達と対抗する気が多分に感じられた。

「わたしは、友が遺した家族のもとへ返すつもりだがね」

そう言って老人はアキラを見てにっこり笑った。

と、猫が突然老人の膝の上で立ち上がった。耳を後ろに倒し、鼻先に皺を寄せて低く唸っている。それからいきなりジャンプすると、部屋中を駆け回り、棚から棚へ跳び移り、捕まえようとする男や女やアキラの手をすり抜ける。ロボットと聞かされても、それを感じさせないほど猫らしい動きだ。そしてすばしっこい。

「ニックも手伝ってよ!」

このドタバタの中で、ニックだけが不自然なほど静かだ。理由はすぐに分かった。また周波酔いのようだ。

ロボット猫が暴れるのとニックの周波酔いは関係がありそうだ。それの発生源さえ何とかできれば、酔いも猫の暴れも収まるだろう。

いきなり外への扉が開いた。

「やっと辿り着いたわ!」

現れたのはエレナだ。

その開いたドアの方へ向かって、猫が跳び逃げていく。

「逃げる!捕まえろ!」

男が叫んだ。

「了っ解!」

すかさずアキラが反応した。足を掴むイメージ。空中で猫がふわりと動きを止めた。ジタバタともがいてはいるが、そのまま漂ってアキラの腕に抱かれる。

「アキラ。エレナの左のポケットだ。中の物を壊してくれ」

続いて苦しげにニックが言った。

それも親指を立てて応えると、エレナの左ポケットの中めがけて破壊のイメージ。

怒るように唸ってアキラの腕の中で暴れていた猫は、その瞬間から穏やかに喉を鳴らせて甘えた鳴き声をあげた。

「さーて、子猫ちゃん。こっちの猫も大人しくなったことだし、鍵について訊かせてもらおうかな?ご老体は鍵は無いって言うんだがね?」

ヴァンの言葉に色々と訊ねたいこともあったが、まずはエレナから話を聞こうと思った。

「分かったわよ」

不機嫌な顔を隠そうともせず、エレナは話し始めた。

「あたしのお祖母ちゃん、マダムの亡くなったご主人の最初の奥さんだったの」

祖母はエレナが十歳の頃に亡くなったそうなのだが、自分を捨て去った夫を死ぬまで恨んでいたのだという。祖母が遺した形見の懐中時計を眺めているうちに、祖父に会いたいと思うようになったらしい。

だが、やっと所在を突き止めた時はもう亡くなっていた。祖母を捨てた恨みを言ってやりたかったがもうそれも叶わない。

「訊くけどよ。お前はいつカイザーがロボットだと気付いたんだ?」

「気付いたんじゃないわよ。知ってたの!お祖母ちゃんがよく話してたもの。身内はみんな知ってる。知らないのはあのマダムだけよ。おめでたい話よね」

エレナの返答にニックは老人を振り返った。

「確かに彼はその成果について前夫人にも報告していたよ。しかし恨んでいたという話は聞いたことがない。二人は互いの理想のために別れ、その後も友情が続いていたはずだ」

「そんなことない!」

エレナは強い口調で否定した。絶対そんな事はないと二度言った。

「そんで、そっちの泥棒さんはどこから話を聞いたわけ?」

アキラが話を振る。

「色々とネットワークがあってね、ちょっと興味を持って調べたら、心臓射抜かれっちまった」

軽い口調で言う。

「ねぇ、このおじいちゃんはすごい技師だったけど、リタイアした後の仕事も凄いって知ってた?」

赤毛の女が猫を撫でながらアキラに訊ねてきた。

「宝石研磨の腕も一流なのよ。この猫の目も、ペリドットと金色のイオライト。特別に研磨したらしくって、本当の猫の目のようでしょ」

顎の下を撫でると、猫がゴロゴロと喉をならす。本物の猫と変わらないことにアキラは感心しきりだ。

「そしてこっちはエメラルド」

壊れた懐中時計をポケットから出して見せてエレナは言った。金色の蓋に緑色の透明な石が輝いている。アキラが派手に壊したようで、裏蓋から部品がいくつか転げ落ちた。落ちたからといって拾い上げるほど近くにはいなかったのだが、つい力が緩んでしまった。

その瞬間を待っていたかのように、女がアキラの腕から猫を引き抜いた。

「悪いね。子猫ちゃんにボクちゃん達。ロボとおじいちゃんはこっちで頂くよ」

男と女とは外へ出た。小型の車ほどの大きさのゴンドラがあった。ゴンドラへ三人と一匹が乗り込むと、男がポケットから小さなスイッチを取り出して押す。轟音が響き、ゴンドラが垂直に上昇を始める。

「待ってよ!時間外労働反対!」

アキラが上昇始めたゴンドラの柵に手をかけた。ニックも一緒だ。気がつけば、エレナも飛び付いている。

「おいおい。 ちょっと重量オーバーじゃないかぁ?落っこちるなよ」

男があきれたように言った。スピードは緩んだが、まだ上昇している。下を見るとまるで衛星写真でも見るような鳥瞰だ。水平線まで眺められる。落ちたら死ぬ。目眩がして手を離しそうだ。が、なんとかこらえた。

と、そのゴンドラ目掛けて、一機の飛行機が近づいてくる。どんどん近づいてくる。

「ぶつかっちゃうーー!」

アキラが悲鳴を上げた。

「ちょり乱すな!じゃねぇ取り乱すなって!」

冷静なはずのニックも、かなり驚いていたようだ。

巨大な塊の接近に凍りついている二人の目の前で、飛行機のカーゴハッチが開いた。 ワイヤーが二本延びてきて、男がそのフックをゴンドラに引っ掛ける。

「生きてたけりゃ、しがみついてな!」

男が合図を送ったらしい。ゴンドラは飛行機の中に収納されていった。

「猫一匹のために」

ニックが絶句していた。アキラも同感だった。

「あんた達まで付いてきてもらっても、困るんだけどな」

床にへばりついて命拾いの余韻に浸っているアキラ、ニックとエレナへ、男─ヴァン─は言った。

「じゃ、猫を返してよ」

言ったのはエレナ。

「お前のものじゃねぇだろ。俺たちの依頼主のものだ!」

ニックはその言葉に噛みつくように言った。 周波酔いをさせられたのが、腹立たしかったようだ。

「まぁまぁ、積もる話は中のラウンジでしようじゃないか」

ヴァンが軽い口調で言って笑った。その様子からは、猫を返す気などまったく無いようだ。

ラウンジには四角い大きなローテーブルが真ん中に置かれ、クッションやソファが思い思いに置かれていた。まるでリビングルームのようである。

「皆、好きなところに座ってちょうだい」

赤毛の女がカップに入ったコーヒーをテーブルに並べながら言う。

「空の上だ。 妙な真似したら落っことしちまうぞ。到着まで休戦と行こうぜ」

早速カップに口を付けてヴァンが言ったが、そういえばこの泥棒は他人を怪我させた等の話を聞いたことがないなと、ニックは思い出していた。

「安心して。インスタントだもの毒は入れてないわよ」

女は優艶と微笑んで見せた。美しい。何度も猫を取り上げられていながら、それでも懲りずにアキラは彼女を憧れの眼差しで見つめていた。

「お姉さん、肌綺麗だよね。 お化粧してる?してるよね?ねぇ、口紅は?どんなの使ってる?ボクも使ってみたいなぁ」

彼女の手を取りながらグイグイと迫っていった。彼女の顔が笑顔のままひきつっている。女装の参考に訊きたいことは山とある。が、

「また何されるか分からねぇぞ」

ポカンと頭を小突きながら、ニックが言った。

「着陸するまでは時間もあるし、どうだい?自己紹介でもしようか?」

「ヴァン、この子達は猫を狙ってるのよ。敵よ」

女が諌めようとするが、男は片手で制して笑った。猫は渡さないという自信があるようだ。そんなものは引っくり返してやる。自分達の超能力でなら、何度でも形成は逆転できる。はずだ。

「ここは空の上。飛行機は俺たちのもの。あんた達の命運は俺の手の中なんだぜ」

笑顔で言ってから彼は続けた。

「俺はヴァン。いちおう刑事やってる」

「え?ドロボーじゃないの?」

声をあげたアキラに、ちっちっとヴァンは人差し指を振ってみせた。

「それは裏のカオ。表の世界じゃ刑事なの」

「そ。担当は美術品窃盗犯ヴァン・ノワール。自分を追いかける刑事って、ばっかじゃないの?」

女があきれ顔で首をすくめてみせた。

「だから絶対に捕まらないだろう?」

けらけらと子供のように笑った。

「彼女はマーティナ。俺の幼馴染み。こう見えて婦人警官だぜ」

「こう見えてってナニよ」

肩を組んできたヴァンの腕を振りほどき、しっしと追いやる真似をする。

「そなの?恋人同士なのかと思った。けっこうお似合いだよ。ボクはアキラだよ。こっちがニック」

ニックは馴れ合う気はないと言ってむっつりしている。いつも真面目だねと言われて、アキラは思いきり脇腹を小突かれた。

「で、おじいちゃんは分かるとして、エレナはこのお兄さんとはお互い、知ってる雰囲気なんだけど、どうなの?」

「うっかり騙されたクチでね。子猫ちゃん、今度はエレナって名乗ってるんだ?」

くすりとヴァンが笑った。

「本名よ」

不機嫌な顔のまま言う。とはいえ、知らない間柄ではないようだった。

「この子『キキ・キティ』って呼ばれているのよ。まだ子供のくせに、騙すことは得意よね」

マーティナはにっこりと笑ってウインクした。色気を感じさせる笑顔にドキリとする。『キキ・キティ』それで子猫ちゃんか。と、老人も小さく笑った。

老人は、エレナが持っていた時計の細工について訊いてきた。

「あたしが蓋の内側の隙間に作ったのよ。こういったものを作るのって、死んだお祖父ちゃん譲りかもね」

「エレナが作ったの?」

目の前で揺れる、壊れた懐中時計を見ながらアキラが言った。触りたかったが、さらに壊しそうだ。

「そうよ。猫に関しては、お祖母ちゃんから大体の話は聞いてたし、お祖父ちゃんの昔の仕事からどんなものを作ったのかも想像できたわ」

エレナは事も無げに言ったが、よくそれだけで猫を─ロボットを─狂わせるだけの物ができるものだ。アキラもニックも感心してしまった。

「確かに彼の孫なのかもしれんな。彼は天才だったよ」

「あなたもね。お祖父ちゃんとの共同製作だったから、この子は暴れるしかできなかった。でなけりゃ、とっくに機能停止させることできたもの」

悔しそうに拳を握りしめてエレナは言う。初めての失敗だったのかもしれない。

ドロボー─ヴァン─が言うには、エレナはその頭脳を活かして資産家達を次々に騙していたらしい。その行動が裏社会でも話題になっていた。

「装置を作るには必要なものが多かったし、渡航費用や身分証の偽装にだって出費がかかるのよ」

「キキ・キティは俺んトコじゃ指名手配されちまったぜ。大っぴらにやり過ぎたよな。 若いねー」

ヴァンが当て付けがましく手を叩く。

「で、この飛行機はどこへ向かってるの?」

「地球を半周。俺の本拠地へ」

『げ!』

アキラとニックの声が仲良く重なった。猫一匹のために。と、ニックは再び呻くようにぼやいた。何か悪いものに憑かれてるかもと、アキラも頭を抱えた。

「おーい!結局何人いるんだ?晩メシの都合があるんだけどよぉ」

操縦室のドアが蹴り開けられ、短く刈り上げた金髪の男が現れた。

「おっと、忘れてた。もう一人の相棒のクロード。マーティナの兄貴」

現れた男に何とも言えない呻きをあげたのはニックだった。

「おっと、ニコラスだ!夕べは楽しかったなぁ」

クロードはニックの顔を見つけてにこにこと声をかけた。

「ニックの一夜の相手?」

アキラがのけ反った。

「違う!」

「いやいや。昨日は二人でどっぷり溺れた仲じゃないか」

ニックの頬に頬をすり寄せてから、男はカラカラ笑った。

「クロードは見境ないからなぁ」

「こんな若い子相手に、見損なったわ兄さん」

ヴァンとマーティナが続けて言う。

「誤解されそうな言い方やめてくれ。酒飲んでただけだろーが!」

ニックが駄々っ子のように喚いた。駄目押しにアキラがまだ疑い深く、視線を二人の間で動かしていた。

「飲みっぷりが気になっちまって、どっちが先に酔い潰れるか、やりあってたんだけど、ニコラスは穴の空いたバケツだったね」

負けたのは初めてだとクロードが嘆いた。

ニックの好みは渋くダンディなおじ様らしいが、それでも思わせ振りな相手とみれば挑発をしてみたくなるようだから、今回もその類いだったのだろうとアキラは思っていた。違ったようなので素直に謝ったが、しかしニックに酒飲みの勝負を挑むとは、無謀な挑戦である。ニックの酒量は砂に水を撒くようなものなのだ。

間もなく、猫をめぐる三組の奇妙な食事会が空の上で開かれた。どこかで似たような事があったな?と考えたが、そうだ。エレナが自分達に飲み物を振る舞ってくれた、あれに似ている。アキラは思った。

─飛行機、空港に戻せよ。

ニックはクロードが作ったプロ並の料理を堪能するアキラに、テレパシーで話しかけていた。

─えー、ヤだよぉ。 カイザーも捕まえてないしさぁ。着いたら観光するんだもん。

─お前、仕事中だって分かってるか?

─分かってるよ。今も休みなしの残業中。

ニックの説教が始まりそうだと思った。しかし、

─ボクたちずっと休み無しなんだよ。カイザー奪い取ったら、ちょびっとくらい観光したっていいじゃない。懇願するような目でニックを見つめている。ヴァンの国といえば、歴史と芸術と観光の街だ。

─来てしまったついでに観光したっていいじでしょ。あの有名な絵のある美術館や噴水庭園のある宮殿。行きたいなぁ。

クールにバレなきゃ怒られないと続けた。気楽なものである。毎度の事ながら、何でも楽しみに変えることができるアキラが羨ましくもあった。少しだけ真似をするのも悪くないかもしれない。そんな風にも思ってみた。

─わかった。そんな長い時間は取らないぞ。

突然アキラがホクホク顔になったが、その意味を知るのはニックだけだった。

**********

七人が乗るには狭すぎる車に、無理やり乗り込んでいる。

空港でヴァンが逃げようとした隙を付いて、同じ車に無理矢理に乗りこんだのだ。クロードが前のめりになって前が見えないと喚いていた。

どこまで付いてくる気だ?とヴァンが言った。そりゃヴァンの家までとは、エレナもアキラも口を揃えた。まだ二人のどちらにもネコの姿がない。猫を入れたキャリーはマーティナがしっかりと抱えているのだ。

すれ違ったり追い越したりしていく車は、定員超えの車の中を見て目を丸くしていた。傍目にはバカンスにでも出かけそうな、楽しそうな雰囲気に見えていたかもしれない。老人だけがにこにことしていたから。

「あんた達といると退屈しないよ」

そう言って笑っていた。

空港から数時間。車は郊外を走っていた。なだらかな丘陵にブドウ畑が広がっている。

「メシ食わせてやるから、食ったら帰れ!」

「そういうわけには行かないの!猫、よこしなさいよ」

エレナとヴァンのやり取りはもう何度目だろう?マーティナがもうやめてくれと嘆いた。

延々と続くブドウ畑の道の先に、こんもりと緑が見えてきた。

「帰るのは半月ぶりだな、ヴァン。食材が悪くなるギリだぜ。テメーら何食べたい?」

もめる度にヨタヨタする車の中でクロードが声をあげた。それにヴァンが、お前も自分の家に帰れと言っているが取り合わない。

「兄さんのポテトグラタンが食べたいわ。 チキンも入れてね」

マーティナがキャリーの中に指を入れて猫と遊んでいる。

「ボクにも触らせて」

「嫌ぁよ。 盗られたら困るわ」

「そっちが盗んだくせに、よく言うぜ」

「あらぁ?今はこっちの手元にあるから、こっちの物よ」

「あたしが先に手に入れたのに、返してほしいのはこっちだわ」

エレナも負けじと手を伸ばしてくる。

「やいのやいのと、うるさいねぇ」

老人はやっぱり楽しそうだ。

「やかましい!食ったら失せろ!」

ヴァンも怒鳴ったが、空腹で帰さないあたりに人の良さがにじみ出ている。エレナにはこういう所に漬け込まれたのかもしれない。

「でも、ずいぶん走ってるけど、まだ着かないの?」

もう着いてる。とクロードが言ったが、石畳の林の中を先ほどからずっと走っているだけだった。いつ車が停まるのか焦れったくなってきた頃、車はようやく巨大な城の前庭で停まった。分厚い石の壁の塔が両脇にそびえ立っているが、よく見るとあちこち建て増しもしているようで何となくちぐはぐだ。それでも城と言うにふさわしい、重厚なものだった。

「家じゃねぇよなあ」

ニックが圧倒されたように呟いた。

「何代か前は貴族だったらしいぜ。今はフツーの公務員だけどな」

ヴァンがカラカラ笑う。

「ドロボーの間違いでしょ」

間髪いれずエレナが噛みついた。

「詐欺師に言われたくないなぁ」

思い思いに声をあげながら、城の中へ入7った。留守が長かったからだろうか、ドアを開いたとたんに埃っぽい臭いが漂ってきた。

エントランスに入る。いきなり美術館のようで、アキラとニックとが大きなため息をあげた。観光しなくても十分楽しめるほどだ。

「しかし、テーマがわからん」

ニックが難しい顔をしている。飾られている絵画は、古典的な物から前衛的な現代アートまで様々。彫刻は無造作に置かれているし、宝飾品は棚という棚にこれまた分類も無く並べられている。

食堂らしき部屋へ通されたが、ここもまた美術品が無秩序に置かれている。慎重に歩かなければ、振り向いた時に蹴飛ばしかねなかった。

「これってほぼ盗品?ずいぶんコレクションしたね」

注意深く歩きながらアキラが声をあげた。

「しかも統一性がねぇぞ」

足元にあった翡翠の壺らしきものを蹴飛ばしかけてニックが言う。

「先祖代々、同業だったからね。昔っからあるんだ。だけど眺めるのは俺たちだけだから統一性云々は関係なし」

ヴァンが美女の彫像の肩に腕を回して笑う。

「それで飽きたらお蔵入りっっと!ひとまず、茶でも飲もーぜ」

クロードが現れて言った。エプロンをつけ、片手にポット片手にカップを並べたトレイを持っている。両手が塞がっているので翡翠の美女の彫刻を足で移動させながらやって来る。ひっくり返して壊しはしないかと、アキラの心中は穏やかではなかった。

「さてと。カイザーの所有権についてだが」

テーブルについた一同を見回して老人が切り出した。

「最後に手にしたのが俺たちだから、俺たちの物」

ヴァンが言う。

「屁理屈。猫は元々があのマダムの物だ。返すべきだろ」

ニックが腕組みをして腹立たしげに言った。アキラも横でウンウンと頷いている。

「お祖父ちゃんの作った物だから、あたしにも権利があるのよ」

とは、エレナの言い分。

「だったら、一緒に作った私にも権利があるわけだ」

老人がにこりと笑う。この老人、半ば強引に連行されてきた割には、状況を楽しんでいる雰囲気がある。

「おじいちゃんは、猫を手に入れても何の特もないでしょーが」

老人の笑顔に、アキラが呆れたように声をあげた。

「久しぶりに楽しくてね。生き生きとした時間を楽しんでるよ」

笑った。そして提案してきた。

「どうだろう?カイザーを街中に放して、最初に捕まえた者が手に入れるというのは?」

「へぇ?面白そうだな」

ヴァンが身を乗り出してきた。エレナも不満はなさそうだ。

「もう猫探しはうんざりだけど、多数決ならボクら不利みたいだね」

ニックを見た。

─なんて、隙を見て奪取するつもりだろ?ニックの声が頭に響く。

─もちろん!超能力を使えばこっちのものだよ。アキラはウインクしてみせた。

「仕方ねぇな。やらなきゃ、また取り合いになるんだろ?」

同意する仕種を見せてニックは言った。

**********

車が庭に並べられた。どれも高級車だ。しかも車は自前らしい。さすが、元泥棒今は実業家の息子にして元貴族である。ややこしい。

老人が城から出てきた。カイザーはすでに城から外へ出されている。早朝に来た新聞配達の青年に適当な所で放してくれと頼んであったので、今カイザーはどこにいるのかさえ分からない。頼りは三種類の発信器。受信機をそれぞれに持って探すルールだ。受信するにはカイザーに半径一キロメートルまで近づかなければならない。

三種類の発信器からは、それぞれ異なった信号が出ているので、最初に発見した者が他の二つを破壊することになっている。以後奪うチャンスがあっても、それはできない事をサインまでして取り決めた。

老人の後からニックやアキラ、エレナやヴァンにマーティナがぞろぞろと現れた。クロードは食事の仕込みをするので参加しないらしい。

「カイザーの捜索には、車でも何でも使ってくれよ」

ヴァンは言った。並ぶ高級車にアキラは興奮していたが、ニックはそれをきつく制した。車などでは小回りが聞かない。猫探しは足で探すのが一番良いことは今回の仕事で経験済みだ。 自転車がいいところだろう。多分に漏れずアキラは機嫌が悪くなったが、そこは慣れたもので、最初に見かけたスイーツ店で好きなものを買っていいということで承知させた。

出発してしばらく経つ。受信機にまだ反応は現れない。ニックは出発前に発信器の音を確認したが移動しているようだった。常に音を確認していては精神の疲労も尋常ではなくなる。その方向だけ捉えて二人は向かったのだ。

二人が乗っているのは前後に二人乗りの自転車。息が合わないと自転車のペダルが重かった。基本、二人とも体力は無い方なので、斜面を上ることになると結構きつい。ニックが前にいるので表情は分からないが、アキラと同じだろう。

「思ったんだけどさ、車で反応あるとこまで行って、足で探した方が良かったんじゃない?」

「思った」

息を切らせながらニックが言うのが聞こえた。犯罪者の世話にはならないと、意地になっているのがアキラにも分かった。しかし今ある現状を利用すべきなのだとアキラは思う。言っても聞き入れてくれることはあまり無い。不満とまではいかないが、時には気を緩めてほしいと思った。仕事をしていると、たまに悲壮な顔をしているのがニックだったから。

ブドウ畑の丘を越えると、家が次第に集まりだした。村外れへ入ったらしかった。ワイン目当ての観光客も立ち寄るらしく、わずかながら賑わいを見せていた。

「ちょ、ストップ。ストーップ!」

アキラが声を上げた。

「何だよ、いきなり?」

振り向いたニックは汗をにじませて、乱れた長い髪をうなじに貼り付かせている。妙に色っぽくてどきりとした。そちらの趣味の男なら放っておかないんだよなぁ。などと感心してみたが、それどころではない。自転車から降りて少し戻ると、パステルグリーンの壁の店前で立ち止まった。通る人へアピールするようにカラフルな菓子が並んでいる。

「約束でしょ!ちょっとエネルギー補給ね」

いそいそとアキラは店の中へ消えた。約束はしたが、それでもいつもマイペースだと呆れる気も失せる。

なぁん!と足元で鳴き声がした。驚いたがカイザーではない。白と黒のハチワレ猫だ。隣が肉屋のようで、当たり前のように店の中へ入って行き、店主から肉の切れ端でも貰っているようだ。

肉屋のウィンドウに一枚のポスターを見つけた。ポスターにはカイザーと同種の猫たちが写っていた。

「『にゃにゃにゃんサーカス団』?面白そうだね。こっちのこの子達はカイザーと同じ猫だね?」

ポスターに写っている猫を指差す。いつの間にかアキラが店から出てきて隣に並んでいた。

「見てみろよ。下の方」

ニックがポスター下の小さな文字を指した。『あなたの猫もスターに!』とある。引き取り価格も提示されていた。数日遊ぶには十分な金額だ。

「道すがらで反応がないし、まさかとは思うけど、売り飛ばしたか?」

ニックがうーんと唸った。

「このポスター見るの初めてだよね。ちょっと調べてみるから、これ持ってて」

紙袋をニックに押し付けてアキラは言った。 量り売りだったのだろう。中にアーモンドドラジェが裸のまま入れられ、数種類のマカロンも入っている。

一粒持っていたドラジェを口に運ぶと、アキラは手のひらを地面に押し付けた。深呼吸して集中する。この場に立ち止まった人々の姿が、頭の中で目まぐるしく入れ替わりはじめた。時間経過がそれほどでもなかったのか、 疲労を覚える前にアキラは見つけた。

「あの新聞配達、カイザーを抱いてこれを見ていたよ」

「ふん。このサーカスに行ってみる価値はありそうだな?」

ニックは静かに言った。

「どうやって行こうか?自転車で行くには遠いよ」

「そりゃあ、こうやってさ」

ニックは答えて、親指を立てると道路の方へ向かった。田舎とはいえヒッチハイクをするには困らないくらいの交通量ではある。瞳が金色に輝いている。なるほど。ドライバーを催眠術にかけて目的地まで送ってもらえば、自分達は余計な労力は使わずにすむ作戦らしい。寝ていてもよさそうだ。

「乗ろうぜ」

一台、ニックの前で停まった。車は後部座席があるとはいえ、ほぼ二人乗り仕様のスポーツカータイプだ。後ろは狭そうだったが、ニックは自分の車のごとく後部座席へアキラを促した。その目論見はすぐに分かった。ニック好みの麗しい中年がドライバーだ。金色の瞳でドキリとするほど妖しい笑みを浮かべている。どうやらこの車は選んで停めたらしかった。

まぁ、どうぞご勝手に。ドラジェをつまみながら、アキラは狭いシートの中で寛げる体勢を考えていた。

アキラがぶぅぶぅと文句を言っている。 ちょっとばかり魅力的な紳士と遠回りをしただけなのに、すごい剣幕だ。自分だってアキラに腹を立てても、こんなに文句は言わない。そう思った。

「遠回りは別にいいよ。その後がサイアクなの!」

その後?少し考えて、ポンと手を打った。

「キスぐらい、挨拶じゃねーかよ」

「だったら、すぐ離れればいいでしょ!」

アキラの顔が赤く火照っている。言うまでもない。ニックはその紳士の催眠を解く時、身体を絡ませて濃厚なキスをしたのだ。互いの腰に手を回し、ニックは瞳を妖しく光らせ、見ている方がハラハラとして恥ずかしさで目を覆いたくなった。

「やりすぎなんだよぉ。 指パチン!で済むのに、なんであんな... あんな...」

そこまで言って思い出したのか再び真っ赤になって言葉を濁した。面白い。免疫のないアキラの反応は、からかうに十分だった。ちょっと可愛いかも?とも思ったが、自分の対象ではない。

「いつまでもうだうだ言ってねぇで行くぞ」

くるりと背中を向けて歩きだした。発信器の信号音が、ニックには近くで聞こえていた。

猫のサーカスは街中の公園に、仮設のテントを建てて公演していた。人気のようで親子連れや若い女性が列を作っている。連れ立っているのは老夫婦で、猫の話に花を咲かせていた。見渡してみても子供と女性が多い。ということは?

アキラへ目をやると、好みのメイクや洋服を着ている女性を探そうと視線を泳がせていた。不審者だろーが!こつんと頭を小突いて牽制した。

「分かってるよぉ。テントの裏に行ってみようよ。反応はそっちの方でしょ?」

「新聞配達野郎、いい臨時収入だったろうな。お陰でこっちも助かった」

ニックが笑って言った。エレナもあの泥棒たちもまだこちらに来る気配はない。それが少しばかりも嬉しかったのだ。

テント裏にはトレーラーハウスが並んでいる。メインが猫なので、アキラが見たことのあるような大掛かりな舞台裏ではないが、それでも猫科の猛獣の檻があったり、ステージに立つ団員の若い女性などとすれ違う。

「お客様?ここは立ち入り禁止よ」

うろうろと歩く部外者に、リハーサルのステージから下がってきたのか、きらびやかな衣装の若い女性が声をかけてきた。

「ごめんね。実は逃げた猫を探しているんだ」

アキラはひしと彼女の手を取って瞳を潤ませた。

「こんな猫だ」

全くお前は。と言いたげに横目でアキラを睨んで、マダムと一緒に写っているカイザーの写真を見せた。

「あらぁ?うちの猫と同じ種類ね。今日は何件か野良猫の持ち込みがあったわ。団長に聞いてみるといいけど、これから本番なの」

「うん。公演見ながら終わるの待つよ」

ニックと顔を見合わせて言うと、メインステージとなる大きなテントへ向かった。

さっきからアキラの歓声が聞こえない。始まった時は、現れたフリルたっぷりの衣装の女性調教師に憧れの眼差しを向けたり、白い虎と猫のデコボコダンスに大きな笑いをあげていた。

「どうした?」

アキラが不快な顔をしている。舞台では道化師とライオンの掛け合いにどっと笑いが上がっているので、とてつもなくちぐはぐだ。

「頭の奥が重たい。 痛い」

またか?と思った。アキラも何か来るとは思ったが、それ以上に痛みに思考が遮られる。客の歓声が頭に段ボールをかぶせられたように隠って聞こえる。

「出るか?」

「ダメ。 動けない」

身体を動かせば痛みが増すような気がした。 ひたすら耐えるしかない。

滑稽な動きでライオンから逃げる道化師は、物影に隠れては違う場所から現れ、その度にまた滑稽な姿をするので客はとにかく笑い転げている。その声はもはや騒音となってアキラを取り囲んでいた。痛みと重なってイライラし始めた。

突然、アキラの隣に舞台の道化師が現れた。白塗りメイクの顔がアキラの顔をじっととらえた。

目が合った。感情の見えない黒い目に顔だけが笑顔。不気味に思えたその直後、痛みがピークを向かえた。

道化師とアキラのいるその場所へ、舞台のライオンが飛び込んできた。アキラは痛みに悲鳴を上げたが、周囲の人々はライオンに驚いたと思っただろう。

その悲鳴を上げた直後だった。痛みが和らいで顔を上げて驚いた。

「どこ?ここ、どこ?」

静かな公園の、芝生の上だった。数百メートル先にサーカスのテントがあり、歓声がわずかに聞こえてくる。

「えーっと?」

考えた。

道化師が現れて見つめられた。

笑顔が見えた。

頭痛がピークだった。

ライオン、来たような気がする。

痛くて声を上げずにはいられなかった。

歓声が聞こえないような静かな場所へ行きたかった。

気がついたらここにいた。

「えーっと、空間移動?……したの?」

まだ頭の中心がズキズキする。ニックはどうしてるだろう?隣からいきなり消えたから驚いているだろうと思った。力の覚醒はありがたいと思う。でも、その前に突然やって来るあの激しい痛み。あれさえ無ければ踊り出したいくらいだ。わずかに引いてきた痛みに、大きな息をひとつ吐いた。

一瞬、目の前が歪んだ気がした。眩暈から立ち直りかけのような、頭が歪んだような気分。我に返るとニックが今まで見たこともないような驚いた顔をして自分を見ている。目と口が点点点だ。

サーカステントの自分の座席へ戻ったらしいとは分かった。

「お前、やっちまったのか?」

つまり、また何か覚醒したのか?そう言いたいようだ。

「うん。 やっちまったみたいだね」

それに答えてアキラも言った。眩暈がまだ少し残っていた。またどこかへ行きそうだったので、余計な事は考えないようにしていた。

「そいえばさ、ライオンが飛び込んできたよね?」

思い出して呟いた。思い出しちゃいけないと思うのに、気になってしかたがなかった。

「すげーマジック。あんなの初めて見た。お前が猫になったと思ったぜ」

ニックの話によると、道化師は飛び込んでくるライオンへ大きな布袋を広げて迎え入れ、袋を閉じると舞台へかけ戻って中から子猫を出したのだという。

袋の影でアキラが隠れ、それが退かれた時にはアキラも消えていたということらしい。

公演が終わった。アキラは大きく息を吐ききると、ぐったりと座席の背もたれへ体を預けた。

「疲れたぁ。 道化師はトラウマ」

呟く。舞台に道化師が現れるたびにアキラは身体を緊張させていた。 顔の間近に迫った泣き笑いの顔が怖かった。夢に見そうだ。

「客もいなくなったし、行くぞ。トラウマはパフェでも食って忘れろ」

ぽすっとアキラの頭に手を置いてニックが言った。そうだ『おりび庵』で新作スイーツが出るって言ってたんだ。そう声を上げて立ち上がったアキラには、期待に満ちた笑顔が浮かんでいた。こいつにトラウマは無いな。苦笑した。

公演前に出会った女性が、舞台衣裳とは真逆の質素で清潔そうなワンピース姿で二人を団長のもとへと案内してくれた。

トレーラーハウスのドアを開けたとたん、数匹の猫の歓迎に驚いたが、その奥で団長だという浅黒い肌の黒髪の女性に、アキラはさらに目を奪われた。

着替えの途中だったのか、純白のビスチェに白いガウンを羽織っただけの姿。その姿のなまめかしさは、あのマーティナと甲乙つけがたい程だ。

「こんな格好でごめんなさい。ネコを探してるんですって?」

ハスキーボイスだ。見とれるほどの身体の曲線にその声は罪すぎるとアキラは思った。

「オッドアイのこの猫だ」

ニックは全く無反応。淡々とした声で写真を見せた。

「話は聞いているわ。今朝若い子が連れてきたのよね」

パチンと指を弾いた。ぬぅっとアキラの背後から先程の道化師が現れた。

「ぎょわー!いやー!」

ニックの胸に顔を埋めて悲鳴を上げた。冗談などではなく、本当に泣きべそをかいている。ガキか?呆れて天を仰いだ。

「怖かった?ごめんなさい」

女団長はハスキーな声で、面白そうに笑い声を上げた。道化師は抱いていたカイザーをニックに差し出している。

「連れていっていいわよ。お金は戻せとは言わないわ。このサーカスは飼い主のいない猫を保護するためにやっているんだもの」

猫一匹のお金くらい、すぐ稼げるのよ。と彼女は言った。

「ところで、私たちと一緒に仕事をしてみる気はない?」

突然違う話題を振られた。舞台映えしそうだから、興味があったらどうかしら?と、色気のある微笑を二人に向けた。

「俺たち、副業で猫探ししているんだ。これ以上仕事を増やしたくないな」

ニックが言う隣で、アキラは千切れそうなほど首を振っていた。団員になったら道化師と顔を合わせなければならない。怖い。

「残念ねぇ。私たちは世界中を回っているわ。いつかどこかで、また会いましょうね」

そうして二人は、猫のサーカス団と別れた。数十メートルも離れてから、アキラは大きく手を振った。ここまで離れたら、道化師もすぐにはやって来ないだろうと思ったからだ。女団長と道化師も二人に手を振っている。いい人で良かった。クラウンは怖いけど。アキラは呟いていた。

サーカスのテントがまだ見える公園の芝生の上で、アキラはほっとして腰を下ろした。 カイザーは暴れるふうもなく腕の中でおとなしい。

「カイザーの発信器、壊したか?」

「もちろん!」

アキラがニックの問いに答える。エレナとヴァンの発信器もカイザーの首輪に付けられていたが、アキラは自分達の物も含めて破壊していた。後はもう一度ヴァンの城へ戻って、勝利宣言だ。またヒッチハイクをしようか?とニックは言ったが、アキラは試したいことがあるから少し待ってほしいと頼んだ。何を試そうというのか?

カイザーをニックに預けたアキラは、転がっている小石を手に取った。左の手のひらの小石が小さく震え、跳ねて右手にポンと落ちる。

「PKの応用だと思うんだけどね」

言いながら再び数個の小石を拾い上げ、同じことを何度か繰り返した。小石は左から右、右から左と浮き上がっては移動する。これじゃ、ただのサイコキネシスなんだよなぁとブツブツ呟きながら、移動のコツを掴もうとしていた。

あの時どのようにして移動したのか、記憶をたどる。ひどい頭痛が襲ってきた。テントの中の客の歓声が耳障りだった。道化師が現れた。

そこでぞわっと悪寒が来た。すっかりトラウマだ。そういえばピエロのホラー映画を見せられたのが、元々のトラウマかもしれない。と、そこでニックが驚いた顔をしているのに気がついた。パクパクと口を開けて指差している。

「どしたん?」

と背後へ首を回すと、アキラの背後に先ほどのピエロがメイク落としかけの顔で立っていた。

「ひいぃぃぃ!」

全身の毛が抜けるのではないかと思うほど鳥肌が立った。驚きと恐怖で涙も出てこない。ピエロはどうしたんだろう?というように首を傾げて見つめている。片方だけ落としかけのメイクは、かつて見た恐怖映画のように思えた。

わたし。メイク落としてた。気がついたら、ここにいた。あなた達がここにいた。どうして?

話せばいいものを、他人の前だからなのかパントマイムで説明を求めてきた。

「どどど、どうしてだろうねぇ。不思議だねぇ」

あたふたとアキラが声を上げると、ピエロは納得行かないようにアキラの顔を覗き込んだ。黒い瞳が綺麗だ。濃いメイクで年齢が分からなかったが、意外と若いのかもしれない。

まぁいいか。と肩をすくめたピエロはバイバイと手を振って去っていった。

「あいつ、いきなり現れたぞ?」

「ボク、テレポートのコツとか考えてたんだ。途中でピエロの事考えた。そしたらアイツが…」

そこまで言ってブルッと震えた。

「でも、何となく分かったよ。見てて」

頭の奥がジンと痺れているような、酸欠で立ちくらみを起こしかけたような感覚がずっと続いている。あそこ。と、数メートル離れた公園の立ち木を指差した。

信じられないものを見たとニックは思った。その地点を指差し、そちらへ目を向けた直後にはアキラは立ち木の隣へ立っていたのだ。そして再びニックの目の前に現れる。

「コツは掴んだ…ような気がする」

「ような。かよ?」

苦笑した。そして次の言葉に耳を疑った。

「これで一緒にヴァンの城まで戻れるね」

「いや、いやいやいや!」

『…ような気がする』奴がいきなり本番は無いだろう。猫と人間二人、変な生き物になったらどうするんだ?動揺を隠せなかった。人間と蝿が融合した古い映画の一場面が、頭の中で何度も繰り返された。

「大丈夫だよぉ。変な所に飛んでったりしないから」

腰の引けているニックの腕を取ってアキラは言った。いや待て。ちょっと待て。心の準備が!

そう言う暇もなかった。

目の前には城があった ヴァンの城だ。ぐるんと、瞬間的に眩暈がした気分だった。呆気に取られている隣で、アキラが歓声を上げている。どうやらアキラのテレポートは上手くいったらしい。ニックも自分の手足が猫と融合していないのを確かめてほっとした。

「ただいまー!」

ニックの先を駆け出し、ドアを開けてエントランスに入ったアキラは帰還を告げた。誰も迎えには出てこなかったが、皆と食事をした部屋へ一目散に入って行く。そこで待っている人がいるはずだ。

「やっぱりあんた達が捕まえたね。正直ホッとしたよ」

何かの作業をしている老人がいた。部屋に入ってきた二人へ一瞬顔を向け、また手を動かし始める。

「何をしてるの?」

アキラが覗き込んだ。

「動きはしないが、直してるのさ」

懐中時計をもとの形にしようと、老人は文字盤に長針を嵌め込むところだった。

「彼女があいつを恨んでいたなんていう話は、信じられんよ」

老人が話し始めた。

二人は共に夢を追いかけていたんだよ。 老人はそう言った。起業して仕事が順調に進み、会社も大きくなったところで互いに第二の夢へ向かおうと、それぞれの道を歩み始めたのだ。彼女は娘を抱えながら違う会社を起こし、成功したと聞いていた。

「順風満帆だったと聞いていたのになぁ」

本当に信じられないよ。と老人は組みあがった懐中時計を、鎖を掴んで二人の目の前でかざしてみせた。蓋の中央の石はエメラルド。雨に降られた南国の海のような緑色をしている。

「エメラルドは衝撃に弱い。だから大切に扱わなきゃならん。恨んでいた奴から貰ったものなら、乱暴に扱ってもよさそうなものだが、この石にはわたしが見つけた傷以外無いんだ。欠けてさえいない」

大切にしていた証だと老人は言った。それなのに恨んでいたとは。と、やはり信じることはできないらしい。

「恨むだけの事情ができたんだろ?年月は人も世界も変えてくぜ」

いつからそこで話を聞いていたのか、クロードがいた。彼は食事の仕込みをするのだと言って、猫探しはヴァンとマーティナに任せている。スーツ姿にエプロンがかなりミスマッチだ。

「ちょっと残念だが、カイザーはニコラス達のものだな。おめでとさん」

言いながらニックにキスをするのは、挨拶なのか?とアキラは混乱した。やたらとキスをする文化圏だから普通の事なのだと思うのだが、相手がニックだから勘繰ってしまう。 自分にはされた事もないし。来ても拒否するけど。

「ちょうど冷えた頃だ。プリン食うか?」

キスの代わりにウインクをしながらアキラの答えを待っている。これはもちろん拒否しなかった。

クロードのプリンはカフェで出してもおかしくない美味しさだった。自分の舌を唸らせるくらいだ。間違いない。アキラは思って、三つ目をおかわりした。

ドアを勢いよく開く音が聞こえた。エントランスの階段を足音を響かせながらあがってくる。足音が一つなのでエレナだとは分かったが、相当に怒っているようだ。

「ちょっと!どうしてあんた達が猫を盗るの?」

「ずいぶんな言い種だな。 もとの持ち主はお前じゃねぇだろ」

勢い込んで言うエレナに、ニックは厳しい眼差しで言い返した。

「それに、GPSまで付けるなんてルール違反だよ」

アキラはカイザーの首輪をエレナに見せた。エレナ用に発信器のついた首輪には、もう一つGPSも付いていたのだ。文句を言ってやろうと、そちらはあえて壊さなかった。地点を見てエレナは必ず慌てて戻ってくるだろうと確信していた。

「いいかげん、本当の事教えてよ。なんでカイザーを狙うの?」

「嫌がらせ。お祖母ちゃんを捨てた人に嫌がらせよ。こいつを捕まえてバラバラにして、宝石は換金するの」

恨みのこもった目でカイザーを指差した。

でもなぁ。と、老人が声を上げた。

「二人は円満に別れたんだよ。その後に一体何があったんだ?」

「知らない!とにかく恨んでたの!こんな物も、だから要らないのよ!」

テーブルの上にあった、直したばかりの懐中時計を彼女は弾き飛ばした。

「あっ!」

また壊れると思ったアキラは、思わずそれを受け止めた。残留思念云々と考えるより身体が動いてしまったのだ。失敗したと思ったが遅かった。

無防備になったアキラの頭に、持ち主の思いが激しい渦となって流れ込んできた。

気を失っていたのは一瞬だったと思う。 制御もせずに触れてしまったから、精神の疲労に身体までも水を吸った綿のように重たい。

「やたらと思念拾わないよう、抑える訓練もしとけよ」

床に転がった懐中時計を拾い上げ、へたばっているアキラにも手を伸ばしてニックは言った。少し反応が鈍くて顔を覗き込むと、アキラは大粒の涙をボロボロとこぼしている。

「ごめん。考えてたら油断した」

驚いている一同を見渡して、こぼれる涙をゴシゴシと拭う。

「エレナ、お祖母さんは少しも恨んでいなかったよ」

「何よ。知りもしないくせに、いい加減な事言わないで」

「本当だよ。これからは感謝と優しさと大きな愛情しか感じられない。恨んでいたのはキミのママでしょ?お祖母さんはそれを悩んでいた」

アキラはエメラルドの懐中時計をエレナの前にかざして、時々声を詰まらせながら言った。信じないんだから。狼狽えながらエレナは声を震わせた。

「うん。きっと信じられないだろうね。ニック、エレナに思い出させてあげてよ。このままじゃ、エレナもエレナのお祖母さんも可哀想だよ」

潤んだ目で懇願してくる。人情話に弱いアキラだ。拒否すればいつまでもメソメソしていそうだ。勘弁してくれ。しかしアキラの見たものは本物だ。彼女が今後も激しい思い込みのまま恨みを抱えて生きていくのも大変だろう。

瞳が光った。金色の宝石のように光って、エレナを見つめた。

「子供の頃の事、思い出せよ。お前の祖母は何を語ってくれた?」

エレナは大きく目を開いていた。その瞳は、今は周囲の誰をも見てはいない。

思い出していた。

昔、お祖母ちゃんは仕事に成功したものの再婚相手に会社ごと乗っ取られ、その相手に捨てられた。ううん。これはママが言っていたんだ。

会社を乗っ取られてその人に捨てられて、お金さえ奪われた。

お祖母ちゃんはまた一から始めようとしたけどなかなか上手く行かなくて、ママは貧乏暮らしはお祖母ちゃんと別れたお祖父ちゃんのせいだって言ってた。呪いのように言い続けてた。いつもお祖母ちゃんに文句を言って、だから別のパパにも愛想を尽かされて、それもまたお祖母ちゃんとお祖父ちゃんのせいにしてた。

ママの事困ってたお祖母ちゃん。人生は一度きりだから、後悔しない生き方をしなさいって、好きな事ややりたい事があるなら、どんなに回り道になってもいつか実現しなさい。言ってたお祖母ちゃん。大好きだった。ママの事ごめんねって言えなかった。いつの間にか心の奥に閉じ込めてた。

「ごめんね。って言いたかったの。言えなくて忘れたかった。いつの間にか、気持ちをすり替えてた」

大好きだったのにごめんなさい。と、ボロボロと涙をこぼしながらエレナは泣きじゃくった。キミは悪くないんだよ。苦しかったねと、アキラもエレナを抱きしめておいおいと泣いていた。困った奴だ。すぐ感応しやがる。ふぅとニックはため息をついた。

「俺が指をクリックしたら、もう終わりだ。今思い出したことは忘れない」

パチンと指を鳴らせた。エレナは涙に濡れた睫毛をぱちぱちとさせ、ニックを見る。それから自分を抱きしめてメソメソと泣いているアキラに驚いた。

「やだ!気色悪っ!」

「ひどっ!一緒に泣いたげたのに」

アキラが拗ねる。

「でも、本当の事分かったんでしょ?」

にっこりと笑った。先ほどまでの泣き顔が嘘のように晴れ晴れしている。エレナの催眠が解けたのと同時に、感応していた精神も解けたようだ。ちょっと面倒な力だとニックは思った。

ヴァンがもう少しで戻ってくると聞いたのはそれから間もなくだ。しかし別に待つまでもないのだが。

「どうしよ?待つ?」

エレナの件は解決したが、ヴァンが現れてややこしくされるのも嫌だ。

「待たなくてもいいだろ?」

泥棒ごとき、律儀に待つまでもない。とニックは言った。

「帰りの飛行機くらい出せるぞ」

クロードは名残惜しげに言っている。ヴァンが戻ればすぐに飛べると言った。自家用ジェットを車で送るような感覚で言っているのが、ちょっとズレていると思った。

「お金持ちの感覚、分かんない」

アキラが嘆く。

「いいよ。俺達は身体一つで帰る事ができる」

クロードと頬を寄せて別れの抱擁をしながらニックは言った。自分のテレポートを利用するつもりだなと、アキラは思った。初めてのテレポートにはかなり動揺したくせに。

すぐに帰り支度が始まった。といっても、荷物などというものは無い。カイザーだけだ。

「あたしも帰るわ」

静かな部屋で気持ちを整理すると言っていたエレナが現れた。マダムにお詫びしたいのだと言う。

「どうやって?」

「あんた達と一緒によ」

アキラが訊ねると、それは当然とばかりにエレナが答えた。

「超能力者なんでしょ!送ってよ。パスポートもお金も無いんだから、普通じゃ出国さえできない」

確かにそうだと思った。しかし、超能力というものに不信感は持たないのだろうか?世の人々のほとんどがまだ、その力はトリックだと思っているのに。

「トリックだったの?お祖母ちゃんの話も?」

アキラに強い眼差しをむけ、エレナは言った。あんた達本物よ。そう付け加えた。

「おじいちゃんは?」

ヴァンと一緒に来た老人は首を横に振った。

「彼らといるよ。あの山奥で隠居するより面白いことができそうだ」

にこにこと言う。ここで泥棒一味に加わるのか?とニックが言うと、人生は最後まで楽しまなければねと老人はウインクをして見せた。

「ニコラス。言っておくけど俺達を警察なんかに売っても、捕まらないぜ」

「ふん。そういう組織とは無関係だ。知るかよ」

クロードに言い返す。ニックが意味ありげににやりと笑ったのは、アキラしか見ていなかった。

「それじゃ、帰るね。おじいちゃん元気でね。クロードのプリン、美味しかったよ」

「ヴァンには、ご愁傷さまとでも言っといてくれ」

カイザーはこっちが手に入れた。カイザー絡みでなければ、泥棒でもなんでもやってくれ。ニックはそう続けた。

「じゃ、手をつないでね。行くよ!」

やたらと張り切った声をあげてアキラは言った。残留思念を拾ってしまった割にあまり疲れていないのは、クロードの作ったプリンを食べ尽くしたからかもしれない。頭を使うと甘いものが欲しいんだよ。と言っていたが言い訳だ。ただの甘党なのがバレバレである。どういうわけかクロードはアキラをかなり子供扱いしていた。大喜びで甘いものを頬張る様が幼く見えたらしい。歳を聞いて驚いていた。次の誕生日が来れば十九歳になるのだ。

「とーちゃくー」

アキラが声を張り上げた隣で、目の回るニックは辛うじて立っていた。エレナは地面にペタリと座り込んでいる。

「大成功でしょ!」

にこにことVサインを作って跳び跳ねている姿は、まるで幼い子供のようだ。

「だからクロードに勘違いされんだよ。 ガキ!」

「ほんと。年上だなんて思えない」

え?と、アキラとニックの声が重なった。

「ボクより年下?なの?」

「十六よ」

うえぇぇ!なんとも言えない声をあげて、アキラはくるりと背を向けた。同じ歳か少し年上だと勝手に思っていたのだ。

「女の子って、みんな魔法使いみたい」

「なによ?」

「女ってさ、やっぱり素敵だね!」

可愛いのやカッコいい服も着られるし、メイクで変身もできる。羨ましい!と頭からピンクの湯気でも出てきそうだ。

「あー、分かったからマダムのところへ行くぞ」

これ以上何か喋らせたら、長くなりそうだ。さっさと本題を切り出して先に進みたかった。

**********

おとぎ話のような家の呼び鈴を鳴らした。 ほどなく返答があり、ゆっくりとドアが開いた。と、

「あぁ!カイザー!」

誰と問う間もなく、彼女はニックの腕に抱かれているネコを見つけて、感激の声を上げた。受け取って、愛おしくカイザーを撫で続けている。

「マダム、立っていてはゆっくりとお話もできませんわ」

ニックの背後からエレナが現れて声を上げた。

「あらあら?そうね。 どこでどうしていたのか、お話を聞かせてくれる?」

カイザーをしっかりと抱き締めたまま、彼女は二人を応接間へと導いた。

「ボクたちはそんなに長居はできないよ。 ただ、エレナがマダムに色んな話をしたいって」

アキラはそう言って、お茶を持ってきたエレナを指差した。ここへ戻ってくる時に約束したのだ。マダムを騙していた事を謝る事や、自分の素性について話すことを。それを見届けて、やっと仕事から解放される。

あの、勝ち気そうな眼差しだったエレナは別人になったように穏やかな顔をしている。わだかまりが解けると、こんなにも優しくなれるのかとアキラは思った。

「まずはマダム。ごめんなさい」

エレナは深々と頭を下げた。マダムはちょっと驚いたものの、エレナから聞かされた真相に穏やかに微笑むだけだ。むしろ喜んでいるようにさえ見える。

「あの人の孫だったのね。もう家族はカイザーだけだったから、本当に嬉しいわ」

マダムの目尻から、嬉し涙がこぼれてきた。

「怒らない?」

「怒るわけないでしょう!嬉しいのよ!」

マダムは立ち上がると、エレナを抱きしめた。それから急に不安げな顔をして見つめる。

「こうして話してしまったのなら、もう帰ってしまうの?」

彼女の手をぎゅっと握りしめてマダムは言った。声が少し震えている。どう返事したらいいものか、戸惑ってアキラ達へ顔を向けた。

「決めるのは俺達じゃない」

「あとはエレナの問題だよ」

仕事は完了した。その後の事は自分達の関知することではない。でもエレナからは気持ちが溢れていた。ここに居たいと。

カイザーはマダムに渡した。エレナの謝罪も見届けた。これで二人の仕事は全て完了だ。行こか?アキラの目がニックに訴え、応えてニックがうなづいた。間もなく二人はマダムの家を退去した。

ひゃあ!っとアキラがなんとも言えない声をあげた。のんびり歩いているが、変な声をあげると不審者に間違われ兼ねない。

北へ行ったかと思えばいきなり国外へ。そこから初めての長距離テレポートで今ここに居る。目まぐるしかったね。アキラは今一度大きく息を吸い込んだ。慣れ親しんだ国の空気が一番いい。

今頃クールはスタンバイハウスへも戻らず、連絡もしない二人にピリピリしていることだろう。戻れば報告書の他に始末書とクールの説教がもれなくついてくるのははっきりしている。気が重い。二人は同じ思いだった。

「なぁエレナって、どこまで本当の事を言ってたと思う?」

おもむろにニックが声をあげた。

「そういえばこの先のピアノ教室に居て、親が離婚してって、あれ?なんか変かも?」

だろ。とニックは同意した。あの家に住んで親が云々は、エレナの嘘だ。その家には今、警察車両が何台か停まっている。成り行きを見ている婦人の声が『空き巣らしい』と話していた。こうなるとピアノの調律もたぶん嘘だろう。そういえば水分は大敵のピアノの上に、エレナはあの時ペットボトルを無造作に置いていた。ピアノの調律は、本当の家主が帰宅してすぐ使えるよう依頼していたのだと思われる。

「本当に詐欺師だね。ま、警察に付き出すつもりはないけどさ」

「そうだな。俺達まで色々とヤバイからな」

そう言ってから、ニックはクックッと笑った。

「今頃、あの泥棒たち驚いてるだろうな」

あぁ、とアキラも思い出してにんまりと笑った。二人ともいたずらが成功した時のような笑顔だ。

「ボクたちに迷惑かけたお返しは、しとかなきゃね」

二人は向こうを出発前、ヴァンの美術品を部屋一つ分持ち主に返したのだ。アキラの残留思念を拾う力とテレポートの合わせ技で実現できた事だ。

「驚いた顔、見てみたかったなぁ」

「犯罪者ってバラさなかっただけ、ありがたく思えってんだ」

二人はもう一度笑った。それから顔を見合せ大きくため息。本当に気が重い。 クールに小言を受けるのが恒例の事になった。どういうわけか、アキラと仕事を始めてからだ。それを嫌だとか煩わしいと思わない自分も、少し変わったのかもしれないと思った。一緒にいると楽しいと思える。

「あ!」

アキラは急に思い出した。

「観光するの忘れちゃった」

ひどく残念そうにアキラは溢した。いつでも行けるだろ?ニックが言うが、それに納得しても心残りなようだった。

「過ぎたことウジウジするなよ。テレポート、よろしくな。クールに叱られに行くぞ」

「うへぇ」

ウンザリとしたアキラの呻きを残して、二人はその場から消えた。

ネコを探してドコ行くの? 〈了〉

常緑の木々と葉の落ちた木々の混じった林に、アキラとニックはポツンと立っていた。 全く予定外の状況だ。

「ねぇ、何でボクたちここにいるのだっけ?」

「あー、そりゃ猫を探しに……」

そこまで言って、ニックは固まった。

寒い。顔の筋肉がこわばる。薄着の足元からじわじわと寒気が忍び込む。コートの中も同様。北国の外気にさらすような格好ではないのだ。アキラもイヤーマフと襟を立てたショートコート。鼻先は真っ赤だ。

ちらちらと雪が舞いだした。細かく軽い雪。風が強く弱く吹き、たたずむ二人の姿を時おり見えなくする。

「ハナミズ氷りそう」

「ホテル探そうぜ」

今日の仕事は中止。ボソリとニックが呟く。アキラも異論はなかった。

**********

数日前になる。その日もまた、突然だった。本業を終わらせて一息つく間もなく呼び出しをくらったのだ。いつものごとく、アキラの不平から始まった仕事だった。

スタンバイハウスで待っていたのはモニター画面に写る抽象画のマスターだった。とある画家の自画像との事だがとんでもない方向にある口が子供のような声でパクパクと話す様はくすりと笑ってしまうほど滑稽だった。

マスターからの依頼は、猫探し。

これにはニックも不満の声をあげた。ペット専門の探偵がいるのだから、そっちがやるべきだというのが二人の意見だ。しかしマスターは二人に頼みたいのだという。二つ返事どころか四つ返事以上で渋々引き受けた。

ある未亡人が飼っていた猫が、家から逃げたのだという。もう老猫なので心配なのだそうだ。

「もう死んでるんじゃない?猫って死期が近づいたらいなくなるっていうんでしょ?」

アキラはそう言ったが、その未亡人は死んでいてももいいから戻ってきて欲しいのだと言ったそうだ。猫の遺体を探すなどさらに困難だ 。

「わたし達の仕事は人助けですよ。マダムは大切な飼い猫がいなくなり、大変に心配しています。一人の人も救えずして何が人助けですか?」

最後はクールの厳しい視線に押しきられたようなものだった。

**********

街の郊外にある高台は、高級住宅地として一般市民から憧れを持って見られていた。

住んでいるのは主に仕事を引退した高齢者である。さすがに一クラスそれ以上の資産家達の住宅地である。門構えから高級さを感じるし、庭に並んでいる車は、これまた上級クラスの高級車ばかりだ。

「うぅ、場違いすぎて歩くのも落ち着かないよ」

アキラは右に左に不審者のように首を巡らせながら歩いていた。今にもセキュリティ会社の職員が駆けつけてきそうだった。

一構の門の前に立つ。ここだね。と、二人は顔を見合わせて頷いた。

インターホンを押す。やがて静かに扉が開いて招き入れられた。すぐ目の前に家が現れるだろうと思っていたが違ったようだ。

レンガ色の石畳の小径が続き、背の高さの違う木々と脇の植込みには手入れの行き届いた色々な花が目を楽しませてくれている。

やや歩いて、木々に囲まれた家の全貌が見えるとアキラは意外と言いたげな声を漏らした。こぢんまりとした三角屋根の、おとぎ話にでも出てきそうな洋館だ。高級住宅地に突如として現れた、魔法使いの館という雰囲気である。

再び呼び鈴を押した。 門の前で訪問を知らせているのですぐにドアが開き、若いメイドが招き入れてくれた。

マダムは時計師のご主人を去年亡くしたそうだ。海外の企業で成功し、早くに仕事を後進に譲ったあと独立時計師としても成功し、ここへ工房を構えて仕事をしていたのだという。マダムとは共に再婚で、子供はなく、その代わりに猫を飼っていた。名前は『カイザー』ゆるやかな長い被毛を持つ大型の猫だ。

「皇帝だなんて、大層な名前だな」

ニックは渡された写真を見て言った。しかし名前の通り堂々とした佇まいでマダムの膝の上におさまっている。可愛いというよりは格好いい猫だ。

「わ、金と青のオッドちゃんなんだね。 格好いいなぁ」

横から写真を覗き込んでアキラは感嘆の声をあげた。こちらを見る宝石のような猫の瞳は左右色違いのオッドアイだ。

「もう二十歳のおじいちゃんだけど、まだまだ元気に散歩をしていたの。死んでしまったとは思いたくないわ。もし死んでいたとしても、亡骸は夫のお墓のそばに埋葬してあげたいの」

いずれは私も入るわけだし。とマダムは少し寂しそうに微笑んだ。

「きっと探し出すよ!良い報せを待ってて」

こういう話には弱いアキラが、マダムの細く皺の刻まれた手をしっかと握った。途方もない話だ。安請け合いしやがって。ニックは小さく舌打ちをした。

**********

猫の行動範囲はそれほど広くはないのだといわれている。家から二百メートル範囲内を徹底的に探せば見つかるだろうと聞いてきた。だから軽く思っていたわけなのだが、なかなかどうして難しい捜索だった。

仕事を開始してから二日。全く進展がない。今日はもう少し探す範囲を広くして手分けして探すつもりだった。ところがアキラは待ち合わせの時間に遅れると言いながら、そろそろ一時間になる。

「お待ったせー!」

いつもの能天気な軽い声が背後からニックを呼んだ。

「遅……げっ?」

振り向いたニックはその姿に仰け反るように後ずさりした。猫耳メイド姿のアキラがいた。

元が中性的な顔立ちなので、淡いオレンジの色付きリップを引いただけでボーイッシュな少女に仕上がる。短いピンクのフレアワンピース。幾重にも重なったパニエがスカートをふんわりと広げている。白いフリルのエプロンは機能性よりも見た目を重視しているようだった。同じく白のブリムには黒の猫耳が付けられ、スカートの下からは黒い尻尾が見えている。

「かーわいいでしょ。この先に猫メイドカフェがあるんだよ。保護ネコ集めてるんだって」

その保護猫カフェに、保護した猫を度々持ち込んでくる男がいるという情報を、昨日の帰りがけにどこからか聞いてきて、この出で立ちということだ。

「面接受けたら、その場で採用されちゃったよ」

よほど人手不足なんだな。と言おうとして、ニックは飲み込んだ。男の姿で行ったはずなのに、女の姿で採用されるというのは勘違いされるにも程がある。

「ということで、ボクはカフェでその男を待ってみるよ。運が良ければ今日も来るらしいから、マダムの猫のこと訊いてみるね」

アキラは足どりも軽く去っていった。趣味丸出しだな。尻尾をゆらゆらさせて去っていくアキラの後ろ姿を見送って、ニックは呟きとともに長いため息を漏らした。

そのカフェでは保護猫を御主人様。客を旦那様やお嬢様・奥様と呼び、メイドが御主人様(猫)の客をもてなすというシチュエーションらしい。ゆえに、メイドも猫耳に尻尾付なのだ。

「アキラにゃん。このケーキは窓際のお嬢様に」

「はぁい」

ニックは猫探し序でに覗いてみたが、ウィンドウ越しに見えるアキラはやたらと生き生きしていた。また趣味と実益などといって仕事そっちのけで女装を楽しんでいるのだろう。まぁいいか。と、ニックは思った。どんな形であれ、仕事を投げ出さないだけいいだろう。いつの仕事だったか、一度だけ仕事を放棄してクールに烈火のごとく叱られた事があった。それからはいくら敬遠したい仕事でもこなしている。アキラなりの覚悟ができたのだろうとは思った。盛大な文句は言うが。

あぁ、文句は俺も言うか。ニックはくすりと笑うと、再び仕事に戻っていった。

その日の午後。

周辺を歩いていたニックは、ばったりとアキラに出くわした。さすがに女装はしていなかったが、茂みの中をかき分けては猫の鳴き真似をしている。相変わらず調子っぱずれだ。ボイストレーニングを無償でやってあげているというのに、成果の欠片も見えない。

「あれ?ニックったら、いつの間に居るんだよ?」

ニックの存在に気がつくと、久しぶりのような顔をして笑った。そして同じことをやれと言う。アキラには恥ずかしいといった気持ちは少しも無いようだが、誰がするか!

プライドが許さない。それに、道行く人々の視線は不審者を見る目そのものだ。

「カフェはどうしたんだよ?」

「勤務時間おわったの。それよりさぁ」

聞いてよ。と、アキラは説明始めた。

いつも保護猫を連れてくる男というのが、アキラの本業の方の先輩だったらしい。アイドル事務所とはいうものの、まだ看板になるような有名どころが育っていないため暇が多い事務所だ。先輩はレッスンの無い時間などがあると、街に出ては野良猫の保護をしているらしかった。

「訊いてみたんだけど、マダムの猫は保護してないんだって。でも、似たような猫をこの辺りで見たらしいよ」

それでここに居たわけか。と納得した。 女装までして手がかりを探しているが、今日も成果は一つも無さそうだ。

「でね、」

ふと思い出してアキラが笑った。

「先輩ってば、ボクだって分かってないの。もう、可笑しくって!ボクの女装が完璧だったのかな?」

目が悪いんだろ。と言ってみたが、聞いていないようだ。再びにゃーにゃーと鳴き真似をして、茂みをかき分けている。

「なぁ、それって効率悪くないか?」

「そお?でも目撃した人が居ないんだもん。あとはこの辺りの猫に訊くしかないでしょ?」

冗談でも何でもない、いたって普通の顔で言う。こいつ真面目に言ってるのか?とニックは呆気にとられた顔でアキラを見つめて思った。いやまてよ、アキラの超能力が覚醒して猫語が分かるようになったのかもしれない。そう思って訊いてみた。

「分っかるわけないじゃん!ニックってばメルヘンだねー」

この返答に三倍以上で怒ったのは言うまでもない。

「そんなに怒らないでよ。 真面目に探してるんだよ」

ぶぅと膨れて、ポケットからチョコバーを取り出す。甘いものでも食べて気分切り換えよ、などと言っている。ちっとも『真面目に』とは思えなかった。

猫が通りそうな植え込みのなかに低いブロック塀を見つけ、アキラはそこに腰を下ろしながらチョコバーの包みを開けた。新発売なのだそうだ。

相変わらず仕事に向き合う緊張感がない奴である。もう一言文句を言おうと、ニックはアキラの方を向いて少し驚いた。固まっている。視線の焦点が定まっておらず、持っているチョコバーを今にも落としそうだ。いや、落ちる。落ちた!

瞬間、アキラの残念そうな声があがった。呆けてるからだろう。そう言ったがアキラは大きく頭を降った。

「落ちたのは残念だけど、見えたんだ!」

ブロック塀に腰かけて猫のことを考えた時、いきなり見えたのだという。

「猫の残留思念?」

「違う。誰かがカイザーを見ていた。ここに座って」

「誰?」

「わかんない。でも、カイザーもこっちを見ていた。それから茂みの中に消えちゃったんだけど、黒って色とピアノの音が聴こえてた」

あぁ、これだけじゃ全然わかんない。ここに座った人も離れちゃったし。アキラはぐしゃぐしゃと頭をかきむしった。もう少し、ヒントの切れ端が出てくるような気がするのだ。

「そうだ!緑色の石の入った、丸い何か」

「なんだそりゃ?」

「何かわかんない。でも、どっかで見たような気もするんだ。全然思い出せないけど」

それからぐったりとしゃがみこんだ。使う予定ではなかった能力と集中力を使い、かなり疲れてしまったようだった。

「で?心当たりとか無いのか?」

「わかんないよ。黒って何の黒?検討も付かないや」

顔色を悪くして呟くように言った。 本当に予想外の出来事だったのがよく分かる。いつもなら前もって集中するから、疲労の予測も付いて途中で切り上げることもできるのだ。今回、途中で集中が途切れたのはアキラの食い意地のお陰のようだった。

「あなた、大丈夫?」

心配そうに声をかけられた。舞台でも映えそうなほど美しい女性。一方の手にはリードが握られ、灰色の小型の犬が警戒するようにこちらを見ている。

「大丈夫。 すぐに良くなると思うので」

ニックが代わりに声をあげた。少し冷たい。 相手が女性だったからに違いないとアキラは思った。ワインレッドに染め上げたアシンメトリーのショートカットに、短めのセーターとパンツ姿。身体のラインがくっきりと出て、とてもグラマラスだった。

「お姉さんの家、近いの?」

アキラは言った。

また出た。ニックは思った。アナベルを好きだと言いながら、女に弱い。相手にされないか弟扱いしかされないのだが、懲りないようだった。言い分としては、女装の参考とのことだが。

「まだフラフラするから、お姉さんの家で休ませてもらえたら助かるなぁ」

うるうるキラキラと瞳を輝かせて言っている。これはもう断っても押し掛ける雰囲気だ。ダメだこりゃ。ニックは天を仰いだ。

リビングのソファでちんまりとしおらしく座るアキラとは対照的に、ニックは外を眺めながらイライラと腕組みをしている。妙な違和感を感じるし、早く外へ出たくて聞きたくもない女の声を拾っていた。

─何で連れてくるかなぁ?

─連れてきたくはなかったわよ。でもあのコ強引で困ったわ。こっちが来いって言うまで粘るのよ。

─まぁ、害はないようだからケーキのひとつでも持たせて帰ってもらえよ。

─そのつもりよ。 ヴァン。

ニックは笑いを堪えるのが辛かった。結局こいつはお荷物以外の何者でもなかったのだ。なにも知らずに彼女が現れるのを、アキラはそわそわと待っている。とんだご愁傷さまだ。

まもなく彼女は現れたが、先程の盗み聞き通り小さな菓子の箱を持ってきて『恋人が来るから』と追い返された。アキラの気落ちたるや、頭から紫の怨念が出てきそうなほど残念がっている。

「行くぞ。こっちはまだ仕事の途中なんだ」

お前の好きな『おりび庵』の菓子だ。全部やる。菓子箱を突き出した。ようやく機嫌が直ったようだった。

再び周囲の捜索が始まった。街路樹の続いたこの先に、小さな公園がある。ほどよく茂みもあって、猫が居たら隠れていそうだと教えられた。

「そういえば、ピアノの音も聴こえたって言ってたな?」

道すがら、ニックが訊いた。

「どんな曲か分かるか?」

えーっとね……と、歌いだそうとしたのを慌てて制止した。音程の合わない歌を聞かされるほどの拷問はないと思った。当の本人はマトモだと思っているから腹が立つ。前回の仕事の後アキラの歌を聴きかねて、ニックはアキラのボイストレーニングをかって出ていた。アキラのためというより自分のために。ただアキラの取り組み方に本気が感じられず、成果は今一つといったところだ。

「でも、綺麗な曲だったよ。クラシックとか聴かないから分かんないけど」

必死で曲のイメージを伝えようとしているところへ、ニックが親指を立ててこれを見ろと促した。控えめな小さな看板。埃がかかっていて読みにくいが、ピアノ教室と書いてあった。

「入ってみようぜ」

誰かが住んでいるとは考え難かったが、アキラが思念の中で聴いたピアノの音が気になった。

入り口にはやはり鍵がかかっている。 それをアキラがPKで開き、静かに入っていった。注意深く周囲を見渡してから中へ入ったが、やはり不法侵入。ドキドキする。

「空き家になってから、かなり経つな」

残っている家具の上や窓の棧、床も埃だらけだ。その埃だらけの床に、何人かの新しい足跡が残っていた。奥へ進んだ。

広い部屋にグランドピアノが一台置かれている。他の部屋同様に埃まみれだが、ピアノの蓋部分に指の跡がいくつか残されていた。

ピアノの蓋を上げた。つやつやとした鍵盤が現れた。一音、ゆっくりと鍵盤を下ろしてみた。おや?という顔をしてもう一度。

「この音、分かるか?」

「えぇ?『ミ』じゃないの?」

「違う!『ソ』じゃ、この音」

「んと、『ファ』だ!」

「『シ』だよ。相変わらず、音取れてねーな」

「こんな所でいきなりなんて、ズルくない?」

「そうじゃねーよ。調律してあるんだ。これ!」

そうなのだ。埃がかかるほど長く使われていない筈なのに、綺麗な音が出る。

「音が出るんだもん。普通じゃないの?」

あまり興味の無さそうにアキラは答えた。

「普通じゃない。長く使われていないピアノは、音が狂ってくるんだ。なのにこれは調律したばかりのように、良い音がする」

「へぇ、そう。 こっちも見てよ」

素っ気なく答え、部屋中に足跡があるなかで、ポツポツと梅の花のような跡を指した。猫の足跡だ。

「これって、ぽくない?」

「っぽいな。でもカイザーかどうか分からねぇぞ」

「だけどさぁ、他の猫にしても家にはどうやって入ったの?ドアには鍵がかかってたし、出入りできるような所なんて見当たらないよ」

確かに、壁に穴があるとか窓が破られている風もない。ましてネコ用ドアなどという物も無い。

「誰かがここに連れてきたんだろうな」

「そしてどこかにまた移動?」

そこへドアの開く音がした。二人が右往左往と焦ってバタバタしている所へ、若い女が入ってくる。年の頃はアキラ達とそれほど変わらない。食料でも買い込んできたのか、コンビニの袋が提げられていた。しかしそれ以上に驚いたのは、彼女がマダムの家のメイドだったことだ。

「キミ、マダムの所のメイドちゃんだよね?なんでここに?」

「それは私も同じこと訊きたいわ。ここは私の家よ。通報するわよ」

この言葉には慌てた。警察に突き出されては、色々と面倒ごとになる。

「ごめん。 マダムの猫を探してここまで来たんだ。この足跡は猫でしょ?」

早口で言葉をつないで、彼女の反応を待った。

「そうよ。マダムが探している猫、見つけたわ。ここに連れてきて、綺麗にしてから連れていこうと思っていたのに、また逃げられちゃったのよ」

仕事が終わると期待したものの、がっかりである。また振り出しだ。捜索の計画を練り直そうか、と二人は少し考え込んでしまった。

だんっ!ピアノの天板の上にペットボトル。不法侵入してきた二人がなかなか出ていこうとしないので、彼女は買ってきたばかりの炭酸水をペットボトルごと二人に振る舞ってくれたらしい。メイドをやっているくらいだから、コップに注いでくれるかと思ったがそうでもないようだ。勝手に上がり込んできたことで腹を立てているのだろう。

「飲んだら出てってちょうだい」

不審者に振る舞いとは、変わった子だなと思った。それに、

「これだけ埃っぽい部屋で、ピアノだけ良い音だな」

綺麗に調律された音も不思議で、ニックが感心したように言った。

「分かるの?」

彼女は意外だという顔をした。

この家は彼女が幼い時に住んでいた家なのだという。ピアノ講師の母親がここで教室を開いていたらしい。しかし親の離婚と共にこの家をしばらく離れることになり、やがてピアノ調律師として戻ってきた。

「だったらメイドなんてしなくていいじゃない」

とはアキラが言ったが、そうでもないらしい。実績がないから、なかなか依頼がないのだという。依頼がないからお金もないということで、メイド協会に登録してアルバイト。とのことらしい。

「良い音、出してるのにな。俺、知り合いがいるから調律の依頼かけあってみるぜ」

「あら?ありがとう。でも、自分の力で成功したいわ。どうしようもなくなったら、お願いするわね」

強い意思を見せて彼女は言った。それからまた、残念そうにため息を漏らして周囲を見つめ、

「また地道に探すしかないわね」

大儀そうに、自分に言い聞かせるように彼女は言った。その通りだと二人も思った。

「それにしても、見つけたなら言ってくれれば良かったのに」

アキラは言った。毎回、捜索前はマダムの家へ寄って情報が来ていないかなど訊ねていたのだ。

「ビックリさせてあげようと思ったのよ。マダムの誕生日が近いから」

彼女は言った。それでも、一言ほしかったと言うと、彼女は素直に謝る。ここで言い合っていても終わらない。次の行動を起こさなければならない。

二人は無断で上がり込んだことを詫びると、再び猫の捜索に戻ることにした。しかし八方塞がりの状態は変わらない。

「生きていることは確認できたけど、地道な猫探しは続くわけかぁ」

アキラは嘆いた。地面近くの茂みを掻き分けて探すので、日々泥だらけだ。

しかしあの大型の猫である。例のメイドが数日保護していたとはいうものの、それ以外で見かけた人物が居ないというのは、少し不自然すぎる。何者かが連れ去ったのではないかという事も視野に入れていかなければならない。実際、彼女の家の複数の足跡は、彼女だけではない何者かの足跡があった。『逃げた』とは言っていたが、閉めきった家から逃げるのも不自然だ。しかし誰が?何のために?

翌日。

もう一度マダムから詳しく話を訊こうと、二人の思いは一致した。猫がいなくなる数日前からの様子や訪ねてきた人物についても。その中に『もしかすると』があるかもしれない。

**********

マダムは猫─カイザー─が居なくなる前の事を、思い出し得る限り詳しく話してくれた。それこそ、与えた餌の種類まで。

「そうそう。獣医さんにも診てもらえたのよ。いつもは主人があの子を健康診断に連れて行ってくれてたの。でも主人が死んでからバタバタしてて、あの子の健康の事も気遣ってあげられなかったのよ。悪い飼い主よね」

マダムは組んだ指をぎゅっと握り締めた。歳を感じさせないほどいつも元気だったので、何か健康に異変があったとしても気付けなかったかもしれないと責めた。

「そんなときにね、たまたま散歩をしていたっていう獣医さんが、カイザーを診てくれたのよ」

ぱっと明るい笑顔を取り戻してマダムは言った。が、そのあとの言葉に二人は仰天した。

「赤毛のとっても綺麗な女医さんだったわ」

「赤毛って、ショートカットでワインレッドの?」

「そうよ」

「ものっ凄くスタイル良くなかった?」

「そうねぇ。女優さんにしてもいいくらい、綺麗で優しい人だったわ」

二人は顔を見合わせた。何か繋がった気がした。

「戻ろうよ。あのお姉さんの所!」

手がかりになりそうな事にアキラの声が弾んだ。ニックも気持ちが逸った。

**********

例の女性の家の前に二人は立った。

「でもこの家さぁ、獣医の家って雰囲気じゃなかったよね。家の中は綺麗すぎたし、家具もやたら新品ばかりだった」

アキラは言った。あの違和感はそれだとニックも思った。いつもふざけた感はあるが、肝心なところでキッチリと仕事をすると感心する。

─やだ!昨日のコ、また来たわよ。

ニックの耳は女の声を捉えた。

─まさか新手か?子猫ちゃんも狙ってるってのに、これ以上の邪魔はご免だぜ。

─どうする?ヴァン?

─本体はこっちが手に入れた。鍵は多分向こうだろうな。本体があればこの家に用はない。気付かれないうちに行くぞ。

「アキラ、奴ら逃げるぞ」

ニックは家の裏手の方まで先回り始めた。しかし遅かった。

「ふぇ?お姉さん、なんで逃げるの?そんなに嫌われちゃったの?」

ひょっこり呑気に追ってきて、猛スピードで去って行く車を見送りながらアキラは残念そうに呟いた。さっき見直した俺を返してくれ。ニックは思った。

ハンドルを取るニックは走り去る車を追いながら、聴こえた一部始終をアキラに話していた。

「子猫ちゃんって、カイザーじゃないよね?誰かを指してる?子猫って言うぐらいだから女の子だよね。きっと可愛いんだろうな」

キラキラと宙を見据える目が輝いている。またこれだ。ニックは呆れるしかなかった。性的に女好きというわけではなく、かといってトランスジェンダーでもない。細分化するなら、アキラはクロスドレッサーだ。ただ単に女物の服とメイクをして、女と一緒にキャーキャーしたいだけの軽薄さ。あの女子高に行った時は、まさにアキラの理想を具現したようなものだった。

「で、どこに向かってるの?」

アキラの問いに、空港。とだけ短く答えた。

「空港?何のために?」

「知らねーよ。耳に集中してたら運転できねぇ」

「運転ド下手だから自動運転にしときゃ、耳使えるでしょ」

蹴飛ばしてやりたかった。運転は下手だがそれを口実に、耳の集中を止めたかったのだ。全ての音を聴いていては疲労が半端ない。アキラが残留思念を感じるのと同じなのだ。

「ま、疲れちゃうから仕方ないよね。分かるよぉ。運転交代しよ。耳は休ませてさ」

今回の仕事で渡された車は助手席にも運転システムが付いている最新式らしい。ダッシュボードにあたるところに、ボタンひとつでハンドルが現れる。ほぼ自動運転のため、アクセルやブレーキはハンドルにセットされていた。ニックはアキラの気遣いに感謝していたが、何の事はない。新しい車に乗りたいだけなのだ。

「でさ、空港に着いたらどうするの?」

国際線も国内線もある。どっちに行くべきなのか?しかしニックはそれに答えず、休ませてほしいと言って音楽メモリーを車にセットした。逸る気持ちに逆行するようなクラシックの曲だ。

ま、なんとかなるか。気楽に考えた。

ビジネスマンに旅行者。そこで働く職員達に見送りの人々やマニアまでが集まり、空港はショッピングセンターよりも賑わっているとアキラは思った。土産物の店も充実しており、アキラの視線が右に左に踊っている。買いたい衝動に釘を刺していなければ、紙袋を大量にぶら下げていたに違いない。

「もう手続き始まってる。 行くぞ」

「って、どこ行くのさぁ?」

大股で人混みを縫って先を行くニックを、小走りに追いかけた。いつもそうだ。自分の中で何か決めた事があると、ほぼ説明も無しに先に行ってしまう。心を読み取ればいいことなのかもしれないが、それはプライバシーに関わる。互いに、また他人に対してもそれはやってはいけないことだ。

手続きを済ませて出発ロビーに入ってから、ようやくニックはアキラに説明を始めた。彼女はヴァンという男と北の島へ行くのだという。たぶんこのロビーのどこかにいるのだろうが、今はもう探せないらしい。音が直接的に入ってきて集中力が続かないのだ。

「向こうって、観光地でしょ?旅行かな?冬の観光シーズンだもんね」

「んなわけ無いだろ。 鍵開けがどうとか、解体がいいとか言っていたぜ」

「もしかして、猫を連れ去って解体しちゃうとか?残酷すぎる」

アキラは身震いしてムンクの叫びのようなポーズを取った。

「解体される前に取り返せば良いだけだろ。たぶん貨物室に預けられてるだろうから、到着してからこっちが先に猫を取っちまうのさ」

「それって、ドロボーじゃない?」

「元々はマダムの猫だ」

それもそうだとアキラは思った。

「あれ?」

到着してからの行動を話し合っている時、数メートル先に見知った姿を見つけた。ずいぶんと地味な姿をしているが、見間違うはずはない。

「あの子、マダムの所のメイドだよね?」

ニックに確認を取ってみた。間違いなさそうだ。

「メイドちゃん!メイドちゃ~ん!」

大きく手を振った。ひどく驚いた顔をして彼女は近寄ってくる。

「なぜこんな所に居るの?」

辺りを見回しながら早口で言う。メイドちゃんと呼ばれたのが恥ずかしかったのか、エレナという名前があるからそう呼んでくれと、これまた早口で捲し立てた。

「ごめんね。でもこれからどこへ?メイドの仕事はどうしたの?」

「休みをもらったの。知り合いが居るから、顔を出してこようかな?って」

彼女はチケットを見せながら言った。驚いた。彼女もまた北へ行くらしかった。

結局あの赤毛の女は現れないまま、飛行機は離陸した。到着までは1時間弱。酔い止めの薬を飲んだニックは、シートに着いてすぐに『寝る』と言ってアイマスクをしてしまった。飛行機のジェット音も苦手なのだ。アキラは子供用サービスの菓子を三つ程せびってご満悦である。エレナはアキラ達が並んで座るシートの二つ前に座っていた。

「あっ!」

突然、アキラは思い出した。あまり大きな声だったので、周囲の視線がこちらへ向く。

エレナも目を丸くして振り向いた。 通路を挟んで隣の老夫婦などは持っていた飲み物を豪快にこぼすほどだった。

そのあとは周囲に聞かれるのを警戒して、ニックとテレパシーで会話する。

─思い出した。緑色の石の丸い何か。ってあれ、エレナが持っていたんだ。メイド服のポケットから出しては眺めてた。たぶん懐中時計?。

─じゃあ、エレナは何か絡んでるんだな?

─きっとね。着いたら聞き出さなきゃ!

二人は顔を見合わせて頷いた。

その後は到着した後の行動について話し合ったりをしていたが、後方から人のざわめきが聞こえてきて中断した。乗務員も慌ただしく後方へ歩いていく。

何事かと振り向いたニックは、何かを見つけ勢いよく立ち上がってそちらへ跳んで懐へ抱える。躓いて転んでしまったが、それは離さなかった。

猫─カイザー─だった。

「なんでこんな所に?貨物室に居るんじゃないの?」

シートに戻ってきたニックが抱えている猫に、アキラも驚いて訊いた。

「俺も分からねぇ」

猫をアキラに渡して、ニックも首をかしげた。猫用キャリーのロックが甘くて脱走したのだろうが、貨物室からどのようにして出てきたかは謎だ。

乗務員がニックに猫の飼い主かと訊いている。咎めるでもなく、大事な預かりものを危険に合わせたと陳謝している。

「大丈夫です。 こちらこそ皆さんに迷惑かけました。もう逃げ出さないよう、到着まで抱いていますから」

ニックの馬鹿丁寧な口調にアキラがくすりと笑って小突かれた。痛みに腕の力が緩むと、とたんに猫が暴れだす。

「暴れないで。キミの飼い主が待ってるんだよ。キミを心配してるよ」

アキラが静かに諭すように言うと、それを理解したかのように猫は大人しくなった。肩に頭を預け、やがてリラックスしているのかゴロゴロと喉を鳴らしはじめている。

─エレナが睨んでるよ。アキラは苦笑しながらニックと交信する。その通り、彼女はこちらを向いて見つめていた。何か言いたげだが、その心中までは分からない。

─到着したら、すぐ帰るぞ。

─え?お土産くらい買わない?空港にはスイーツのお土産屋さんもいっぱいだよ。

─それより仕事!帰ってから取り寄せでもなんでもしやがれ!ニックの怒鳴りが頭いっぱいに響きわたる。

─仕事の事となるとカタいんだから~。ふくれてみせてみせて猫の毛の中に顔を埋めた。でも、カイザーをマダムに渡せば確かに仕事は終わる。そうしたらしばらく行ってなかったお気に入りのカフェでクリームたっぷりのパンケーキも食べられるだろう。お土産は諦めることにした。

その後はトラブルもなく空港に到着した。 エレナがアキラのもとへ寄ってくると猫の無事を喜んだ。

「見つかってよかったわ。マダムも大喜びね」

「本当だね。無事にマダムのところへ送り届けるよ。キミも休みから戻ってきたら、喜んであげてね」

言うとエレナは小さくあっと声をあげた。休みなのを忘れていたと笑った。

「変なの。働きすぎ?ゆっくり休んでね」

アキラが笑うと彼女も頷いて笑い、そのまま二人とは反対方向へ去っていった。

「大きな猫ちゃんですね」

エレナを見送っていると、背後から声をかけられた。飛行機の通路隣にいた老夫婦だ。

「うちにも居たんですよ」

夫人がカイザーの背を撫でながら言う。

「先日天に召されましてね。お前、抱かせてもらったらどうかね?」

「でも、飼い主さんに悪いわ」

「いいですよ。猫ちゃんは癒しだよね」

アキラは夫人へカイザーを渡した。夫人は懐かしそうに猫を抱え、微笑んでいる。

「お前、わたしにも抱かせておくれ」

ニコニコと夫人のご主人も猫を抱えた。おぅおぅと猫に話しかけ、夫人と顔を見合わせている。と、

「ありがとう。 坊や!」

老夫人が張りのある溌剌とした声を上げ、白髪の頭を取った。

「捕まえててくれて、恩に着るぜ」

老人は言った。しかし彼も変装しているのだろう。声は若々しく張りがある。男は呆気にとられているアキラとニックに、高笑いだけを残して走り去るところだ。

「追うぞ!」

一目散に出口へ向かう二人をニックが先んじて追いかけはじめ、アキラも慌てて続いた。

「バカっ!何やってんのよ、あんた達は!」

追いはじめたアキラの横を、素早く追い越しながら罵声をあげたのはエレナだった。この経緯をどこかで見ていたに違いない。

「せっかく手に入れるチャンスだったのに、あいつらにまた盗られたじゃない。バカなの、あんた達?」

「ひどい言い様だな。なんであいつらがカイザーを狙うんだ?」

ニックが言う。

「あんた達に関係無い話よ。猫だけ取り返しなさいよ!」

「うわー。だんだん人が悪くなってきた」

「ごちゃごちゃうるさい!」

アキラとニックは肩をすくめて顔を見合わせた。先方の二人は人混みを縫うように行き、背の高さもあって頭だけしか確認できなくなっている。

追い付いた!しかし先の二人はバスに乗るところだ。そして出発。

「アキラ、停めろ!」

「がってーん!」

ふざけた返事で両手を突き出すと、バンパーをつかむ仕草をした。するとバスはその場でタイヤを空回りさせ、青白い煙をあげている。何が起きたか分からないといった顔をしたエレナは、これを好機とバスの扉を開けさせて乗り込んでいく。

「ニックも行って!」

返事の代わりに軽く右手をあげてアキラの横を通り過ぎていった。

バスの中から悲鳴や怒号が聞こえてくる。 格闘になっていないことをアキラは祈った。喧嘩など腕力を使うことは、二人とも不得手なのだ。

ばりん!

バスの窓が割れた。

窓から飛び出してきたのは、キャスケットを目深に被った男と赤毛の女。女の腕にはまだ猫が抱かれている。道路に飛び出した二人は後続のバスを急停車させると再び乗り込み、そのまま走り去っていった。

アキラは次の動作も忘れて見送るだけだった。成り行きがあまりにもスムーズで、まるで何かのドラマを見ているようだ。直後にニックとエレナから非難の言葉を浴びせかけられて、しおしおに萎れてしまったが、立ち直りも早い。

ニックはさらに後方から来たタクシーを呼び止めた。アキラと乗り込んで、バスを追ってくれと言った直後、運転手はエレナに銃で脅され車を下ろされてしまった。

「逃がした罰よ。あんた達にも手伝ってもらうわ」

言うが早いか、エレナは車を急発進させた。かなり荒い運転だ。

激しいハンドル操作に目を回しているうちに、バスは街並を抜けて田舎道を走り出している。追う三人もその道を走っているが、冬の雪道である。所々ガタガタの上にタイヤで磨かれてツルツル。カーブの度に車の後部が振られて、遊園地のアトラクションよりスリルがあった。

「ねぇ、なんで猫の取り合いしてるのさ?」

荒い運転に助手席のシートにしがみつきながらアキラは言った。

「だから、あんた達には関係無いでしょ」

「十分関係あるよ。ボクたちは猫を飼い主に渡さなきゃならないんだ」

「説明なんてしたくない。撃つわよ」

「撃ってごらんよ」

エレナが向けた銃に触れて、アキラは言った。怖くはなかった。むしろ自分が有利であるかのように微笑んだ。

そう。有利なのだ。アキラが触れた銃身は、音を立てて分解されたのだ。

「ボクたちの超能力を使えば、キミの心の中なんて透け透けに見えちゃうんだよ。それこそ、知られたくない事も全部ね。それでもいい?」

「エスパーってやつ?」

そういう人間が存在すると聞いてはいた。しかしスプーンを曲げたり、封筒の中身を言い当てる等のマジックめいたものだろうと思っていた。目の前で銃がバラバラになるまでは。

「そうだよ。だから心を読まれたくなければ、この争奪戦の目的を教えて。多分だけど、猫をマダムのもとへ返すつもりはなかったでしょ?」

ふう。と彼女は溜め息を一つ。そして話し始めた。

猫は珍しい種類なのだという。依頼があって、連れていけばとてつもない額の報酬がもらえるそうだ。

「老猫でもいいわけ?探せばブリーダーだっているだろうし、元気な子猫が手に入ると思うけどな」

アキラは言った。

「あの色で雄は珍しいそうよ」

彼女は言った。そんなものなの?とニックの意見を聞こうと隣を見ると、ニックは青ざめて頭を抱えている。

「車酔い?この子の運転、荒っぽいからねぇ」

余計なお世話とエレナはふくれて見せた。 ニックは違うと言いたげだったが、激しい吐き気に襲われて何も言えずにいた。吐かないだけましかな?とアキラは肩をすくめ、前方に顔を向けた時、バスに異変が起きているらしいのを目にした。

大きく蛇行運転をしている。スリップしているわけではなさそうだった。が、突然ブレーキランプが点灯してバスが横向きに道路を塞いだ。次いで運転席の窓が開けられると、そこから飛び出したのはあの猫─カイザー─だった。多分バスの中で暴れたのだろう。 運転の邪魔になったために運転手が思わず窓を開けた。といったところだろうか?

老猫とは思えない走りっぷりでこちらへ向かってくる。ボンネットに飛び乗った後はさらに後方へ走り去っていく。例の二人がバスから降りてこちらへ向かってくるところだ。エレナは先んじてUターンした。ニックじゃなくても吐くー!アキラは悲鳴をあげたが、荒い運転は変わらなかった。

「白くて見つけ難い!」

苛々とエレナはハンドルを殴った。

「あそこ!」

この辺りは国内有数の穀倉地帯だ。家と家との距離が極端に広く、雪に埋もれてはいるがその間は全て畑のはずだ。その雪の畑を獣がとことこと歩いている。道路が無いので大きく迂回しながら見失わないように追いかけた。

しかし突然、車は動かなくなった。ぎちぎちと深みにはまっていくような音。カーブで新雪の雪山に突っ込んだようだ。車はそのままタイヤを空回りさせるだけで、前にも後ろにも動かなくなってしまった。

「出そうか?」

アキラが力を使えば容易いことだ。しかしエレナは

「何やってんのよ!早く追いかけなさいってば!」

人使い荒く怒鳴るばかりだ。

「うひゃーい。行こうニック!」

いくら女の子でも、こんな怒りっぽい子はキライだと捨て台詞を吐いて外へ出た。猫は遥か先の雑木林へと歩いている。かつて知った散歩道のようにトコトコと歩く姿が雪山の中で見えかくれしていた。

冷たい風が頬を過ぎていく。まるで紙ヤスリで撫でられているように痛い。追っていた猫は雑木林の中へ消え、雪雲と夕暮れも合間って視界はかなり悪くなってしまった。

今までの成り行きを呆然と追うが、寒さに思考が停止してしまいそうだ。

「ねぇ、何でボクたちここにいるのだっけ?」

「あー、そりゃ猫を探しに...」

途中まで言ってから、もう限界だと思った。闇雲に探したところで、猫はもう見つからないだろう。それに薄手の防寒着では無理がある。暖かい部屋で温かい食事でも取りながら次の行動を話し合わなければ、凍え死ぬと思った。

車に戻った時エレナは既に居なく、代わりに数台のパトカーが車の後方に停まっていた。二人の思いは同じだった。ありがたい。暖かく移動できる。

走りも安全な警察車両に乗せられ、暖かい署内で暖かい飲み物を勧められながら、二人は事情を訊かれた。二人の事。エレナの事。なぜあの雪原にいたのか、等々。それに対して二人は『嘘』を交えながら何度も同じ説明を繰り返した。

観光で来た早々、タクシーに乗ったところを見知らぬ女にタクシーごと乗っ取られ、雪原で車から離れろと脅されたのだと。猫の事を訊かれたが、そこはニックの催眠術操作でそっくり逃れた。

二人の説明に食い違うところが見られないため、少々の疑いは持たれながらも数時間後には解放。夕食をとるにも遅い時間となっていた。幸いにも宿は警察が手配してくれ、思いのほかグレードの高いホテルで二人のテンションが上がったのは言うまでもない。

ホテル内のバーで軽く食事をし

た。ニックは強めのカクテルにお勧めだというピンチョスを数点。アキラはホットチョコにチュロスを浸しながらちびちび食べている。腹が満たされてくると、飛行機に乗ってからの目まぐるしい時間を思い出して二人とも腹が立ってきた。

猫を探すはずが、どうしてこんな北の地まで来なければならないのか?エレナの目的は果たして猫の捕獲だけなのか?なぜ自分達を置き去りにしたのか?

「そもそもマスターが、この仕事を俺たちに振ったのが間違いなんだ。やっぱり断ればよかったな」

「そーだよ。猫探しなんて、プロに任せとけば良かったんだ」

「なーんで他人の猫を心配する必要があったんだ?」

「知らないよぉ。マスターを探ったら規約違反なっちゃう」

眠たくなってきたのか、アキラはテーブルに抱きついてしまいそうだ。何か喋っているが、ふにゃふにゃとしか聞こえない。

「あっ!」

ニックがいつになく大きな声をあげた。テーブルに伏せかけていたアキラは、驚いて椅子から転げ落ちている。

「なんだよぉ?」

立ち上がる時に今度はテーブルの角に頭をぶつけて涙目になっている。

「お前の見た残留思念の黒。ヴァン・ノワールだ」

「えぇ?晩のワル?いかがわしいやつ?」

違う。一喝して、ニックは低い声で話し始めた。

あの赤毛の女が『ヴァン』と呼んでいたこと。ヴァンという名前と黒で結び付くのが、ヴァン・ノワール─黒い風─と名乗っている、美術品の窃盗犯だと。

「でも、猫だよ?到底美術品には見えないよ。何で狙うの?」

「そこまで知るか」

吐き捨てるように言って、ニックはグラスに半分残っていた何杯目かのカクテルをひと息に飲み干して次を頼んだ。

「明日はどこから探そう?」

いつになく掴み所のない情況に、ほぅとため息を吐いてアキラはテーブルに突っ伏した。

「思うんだけどよ。エレナの猫を探す理由、あれ嘘っぽくないか?」

「うん。確かに取って付けたような言い方。あの猫、そんな珍しいもんじゃないよ。ノルウェージャンフォレストキャットって大型の猫だよね。珍しいのかも知れないけどさぁ」

眠気はピークのようだ。テーブルに伏せたまま、ふにゃふにゃとアキラは言う。そういえば。と、眠たそうな目を向けてニックを見る。

「あの時、周波酔いしてたでしょ?」

タクシーの中で青ざめていた時だ。普段は耳奥にキャンセラーを付けて、更に気にしないよう訓練しているが、近くでいきなり発せられると、酔った時のような症状になる。飛行機もそうだ。だから、もしもの時のために酔い止めも手放せないでいるのだ。

「あの辺り、高周波の出るようなもの何かあったのかな?あぁ、明日の猫の捜索はあの辺りからだし、ついでに見てみよう」

ほとんど独り言のように喋った後は、もう寝ると言って先に部屋に戻っていった。

アキラの背を見送って、ニックは同じカクテルをまた頼んだ。さっきから自分に興味を持っているような、強い視線を感じているのだ。長い夜になりそうだ。

猫を見失った場所へ行こうと、借りた車を運転しているアキラはずっと不機嫌だった。

「いいかげん、機嫌直せよ」

ホテルの部屋にニックは朝帰りしてきたのだ。アキラはニックが酔い潰れてどこかで倒れているのではないかと心配していたらしい。心配していたわりには、ルームサービスでクリームたっぷりのパンケーキを食べていたようだ。バナナジュースも添えて。

「心配してたのに、当の本人は鼻歌交じりで朝帰りしてさぁ。どーせどっかの誰かとアバンチュール?だったんでしょ」

仕事に真面目に取り組めと言うくせに、本人は全然真面目じゃないよね。と、釘刺した。

「悪かったって言ってるだろ。今日の捜索予定立てようぜ」

チョコバーの外装を剥がしてアキラの口へ押し込んだ。大体はこれで機嫌が直る。

読み通りだった。

昨日の雑木林近辺まで来た。夜中に降った雪が、昨日の二人の足跡を消している。猫の足跡も当然消えていた。

「とにかく、奥まで行ってみようぜ」

猫はもうここから遠くへ行ってしまっただろう。しかしこの場所で見失った以上、探す取っ掛かりとしてはここからしかない。

「うん。遭難しなきゃいいね」

呟いて、先に歩き出したニックの足跡を追った。

一歩ずつ足が新雪に埋まる。笹藪に積もった雪は平らなようだが、足を踏み入れれば太ももまで埋まる。加えてなにげない勾配が、まるで登山をしているかのように疲労を蓄積させた。雪の上を歩くことがこんなにも疲れるものとは、二人とも予想外だった。

「ねぇ、あまり奥まで行ったら本当に遭難しちゃうよ」

「でも、俺たちの足跡があるから大丈夫だろ?」

確かに振り向けば自分達の足跡がある。そうは言っても、空はどんよりとしていて、雪の降りだす気配が濃厚だ。森に置き去りにされた子供達の童話を思い出して、なんとなく悪い予感がした。

どのくらいを歩いたのか時間の感覚が無くなってきた頃、斜面を降りて沢へ出た。

「こんな所まで来たかな?」

「でも足跡がある」

ニックの言う通り、うっすらと新雪を被った足跡があった。昨日の雪は木々の枝に邪魔されて足跡を全ては隠さなかったのだろう。だが、

「たくさんあるね。キツネとかタヌキとかじゃないの?」

落胆した声でアキラは言った。

人が踏み込まないような場所なのだろう。よく見るとそこここに見える足跡は、やはり数種類の動物のものだ。どれが猫の足跡か、猫がここを歩いたのかさえわからない。気付けば自分達の帰り道も分からない。

周辺を歩き回ったために自分達の足跡が先の足跡を消し、どこから来たのかが分からなくなっている。上空では雪が降っているのだろう。チラチラと雪が舞い、林の中に吹き込んでくる風が足跡をさらに曖昧なものにしていた。

「遭難するパターンだな」

ニックが途方にくれたようにポツリと言った。いつもならニックがアキラのブレーキ役になるのだが、今回は少し違うようだ。

「ニックらしくないね。夕べの火遊びが悪かったんじゃないの?」

遭難しかけているにもかかわらず、どこか他人事のようにアキラは言った。

「酒は抜けてないけど、火遊びじゃねーって。なぁ、この木を一本残らず抜いて道を作れよ」

「冗談!ボクに環境破壊させる気?」

「いや。言ったらやるのかと思った」

やっぱり、らしくないニックだ。昨日の酒が残っているのか?あるいは、また周波酔いしてるのだろうか?

「ここから沢に沿って下ってみよか?超能力あっても万能じゃないねぇ」

「まったくだな」

****************

何だか気まずい。

アキラとニックは目の前の二人組と睨みあいながら思った。赤毛の女とキャスケットを目深に被った黒髪の男。たぶんこの男がニックの言っていた『ヴァン・ノワール』なのだろう。二人もこちらを用心深く見つめている。

沢を伝って歩いた二人は木々に囲まれた平地にたどり着き、ポツンと建つログハウスを見つけて暖を請おうとドアを開けたのだ。

「中が冷えちゃうわ。ドアを閉めてくれる?」

女がふぅとため息を漏らして言った。

「よくここが分かったなぁ?」

男も言った。

「ボク、勘がいいんだ」

嘘も甚だしい。たまたま辿り着いただけだ。

奥から老人が現れた。足が悪いのか、少し引きずっている 手にはキンキンと音を立てた沸騰仕立てのヤカンを持っていた。いやそれより、驚いたのは猫─カイザー─が老人の足元で、彼を見上げながら甘えるように鳴いていることだった。

「なんでカイザーがここにいるの?」

アキラが声をあげると、老人はにっこり笑って紅茶を淹れ始めた。

カップが二つ追加された。先に来ていた二人もアキラ達とそれほど時間差は無かったようだ。

「さて、何から話そうか?」

老人は椅子に腰かけると自分もカップをとった。その膝の上にカイザーがトンと乗る。意外な話が語られた。

マダムのご主人と老人とは若い頃から友であり、仕事仲間だったそうだ。二人とも同じような時期に仕事を辞めて、第二の人生をそれぞれに歩み始めた。そして二十年ほど前、マダムのご主人が彼のもとを訪ねてきた。 一匹の猫の遺体を携えて。

「遺体?」

アキラが目を丸くした。ニックも同じだ。

「君たち知らなかったのかい?その猫はロボットだよ」

男─ヴァン─が言った。

事故で亡くなった猫の遺体は、二人の手でロボットとして再生された。今に至るまで夫人に気付かれないほどに精巧に。

年に一度調整を行っていたが、どちらかが死んだ時は調整ができなくなる。その時は猫は自然に機能が衰え、死んだようになるだろうということだった。

「たった一人のために、そんな精巧なロボットって。マダムは愛されてたんだね」

「そしてこの世に一台限りの、最高傑作。 まさに芸術品と言っていいだろう?」

ヴァンは見事だと手を叩く。けれど動く芸術品では、ふらりとどこかへ行きかねないので、機能停止の鍵が必要なのだと言った。

「さっきも言ったが、カイザーに機能を止める鍵などはないのだよ。自然に老いたように見せかけて止まるだけだ」

きっぱりと老人が言うと、すかさず女が続ける。

「でも聞いたのよ。鍵はあるって」

老人はゆっくり首を振った。

「それより、もとの持ち主に返してあげてよ。ボクたちはその猫を探すよう頼まれてるんだ。じゃないと休み無しの時間外労働だよ。ねぇお願い」

最後は懇願するように言ってみた。

「ここまで来て譲る気はないなぁ」

「えぇ?ドロボーにだって譲る気ないよ」

あかんべぇをしてみる。

「へぇ、俺の事分かってるんだ?有名人になったなぁ」

にやりと笑う。アキラ達と対抗する気が多分に感じられた。

「わたしは、友が遺した家族のもとへ返すつもりだがね」

そう言って老人はアキラを見てにっこり笑った。

と、猫が突然老人の膝の上で立ち上がった。耳を後ろに倒し、鼻先に皺を寄せて低く唸っている。それからいきなりジャンプすると、部屋中を駆け回り、棚から棚へ跳び移り、捕まえようとする男や女やアキラの手をすり抜ける。ロボットと聞かされても、それを感じさせないほど猫らしい動きだ。そしてすばしっこい。

「ニックも手伝ってよ!」

このドタバタの中で、ニックだけが不自然なほど静かだ。理由はすぐに分かった。また周波酔いのようだ。

ロボット猫が暴れるのとニックの周波酔いは関係がありそうだ。それの発生源さえ何とかできれば、酔いも猫の暴れも収まるだろう。

いきなり外への扉が開いた。

「やっと辿り着いたわ!」

現れたのはエレナだ。

その開いたドアの方へ向かって、猫が跳び逃げていく。

「逃げる!捕まえろ!」

男が叫んだ。

「了っ解!」

すかさずアキラが反応した。足を掴むイメージ。空中で猫がふわりと動きを止めた。ジタバタともがいてはいるが、そのまま漂ってアキラの腕に抱かれる。

「アキラ。エレナの左のポケットだ。中の物を壊してくれ」

続いて苦しげにニックが言った。

それも親指を立てて応えると、エレナの左ポケットの中めがけて破壊のイメージ。

怒るように唸ってアキラの腕の中で暴れていた猫は、その瞬間から穏やかに喉を鳴らせて甘えた鳴き声をあげた。

「さーて、子猫ちゃん。こっちの猫も大人しくなったことだし、鍵について訊かせてもらおうかな?ご老体は鍵は無いって言うんだがね?」

ヴァンの言葉に色々と訊ねたいこともあったが、まずはエレナから話を聞こうと思った。

「分かったわよ」

不機嫌な顔を隠そうともせず、エレナは話し始めた。

「あたしのお祖母ちゃん、マダムの亡くなったご主人の最初の奥さんだったの」

祖母はエレナが十歳の頃に亡くなったそうなのだが、自分を捨て去った夫を死ぬまで恨んでいたのだという。祖母が遺した形見の懐中時計を眺めているうちに、祖父に会いたいと思うようになったらしい。

だが、やっと所在を突き止めた時はもう亡くなっていた。祖母を捨てた恨みを言ってやりたかったがもうそれも叶わない。

「訊くけどよ。お前はいつカイザーがロボットだと気付いたんだ?」

「気付いたんじゃないわよ。知ってたの!お祖母ちゃんがよく話してたもの。身内はみんな知ってる。知らないのはあのマダムだけよ。おめでたい話よね」

エレナの返答にニックは老人を振り返った。

「確かに彼はその成果について前夫人にも報告していたよ。しかし恨んでいたという話は聞いたことがない。二人は互いの理想のために別れ、その後も友情が続いていたはずだ」

「そんなことない!」

エレナは強い口調で否定した。絶対そんな事はないと二度言った。

「そんで、そっちの泥棒さんはどこから話を聞いたわけ?」

アキラが話を振る。

「色々とネットワークがあってね、ちょっと興味を持って調べたら、心臓射抜かれっちまった」

軽い口調で言う。

「ねぇ、このおじいちゃんはすごい技師だったけど、リタイアした後の仕事も凄いって知ってた?」

赤毛の女が猫を撫でながらアキラに訊ねてきた。

「宝石研磨の腕も一流なのよ。この猫の目も、ペリドットと金色のイオライト。特別に研磨したらしくって、本当の猫の目のようでしょ」

顎の下を撫でると、猫がゴロゴロと喉をならす。本物の猫と変わらないことにアキラは感心しきりだ。

「そしてこっちはエメラルド」

壊れた懐中時計をポケットから出して見せてエレナは言った。金色の蓋に緑色の透明な石が輝いている。アキラが派手に壊したようで、裏蓋から部品がいくつか転げ落ちた。落ちたからといって拾い上げるほど近くにはいなかったのだが、つい力が緩んでしまった。

その瞬間を待っていたかのように、女がアキラの腕から猫を引き抜いた。

「悪いね。子猫ちゃんにボクちゃん達。ロボとおじいちゃんはこっちで頂くよ」

男と女とは外へ出た。小型の車ほどの大きさのゴンドラがあった。ゴンドラへ三人と一匹が乗り込むと、男がポケットから小さなスイッチを取り出して押す。轟音が響き、ゴンドラが垂直に上昇を始める。

「待ってよ!時間外労働反対!」

アキラが上昇始めたゴンドラの柵に手をかけた。ニックも一緒だ。気がつけば、エレナも飛び付いている。

「おいおい。 ちょっと重量オーバーじゃないかぁ?落っこちるなよ」

男があきれたように言った。スピードは緩んだが、まだ上昇している。下を見るとまるで衛星写真でも見るような鳥瞰だ。水平線まで眺められる。落ちたら死ぬ。目眩がして手を離しそうだ。が、なんとかこらえた。

と、そのゴンドラ目掛けて、一機の飛行機が近づいてくる。どんどん近づいてくる。

「ぶつかっちゃうーー!」

アキラが悲鳴を上げた。

「ちょり乱すな!じゃねぇ取り乱すなって!」

冷静なはずのニックも、かなり驚いていたようだ。

巨大な塊の接近に凍りついている二人の目の前で、飛行機のカーゴハッチが開いた。 ワイヤーが二本延びてきて、男がそのフックをゴンドラに引っ掛ける。

「生きてたけりゃ、しがみついてな!」

男が合図を送ったらしい。ゴンドラは飛行機の中に収納されていった。

「猫一匹のために」

ニックが絶句していた。アキラも同感だった。

「あんた達まで付いてきてもらっても、困るんだけどな」

床にへばりついて命拾いの余韻に浸っているアキラ、ニックとエレナへ、男─ヴァン─は言った。

「じゃ、猫を返してよ」

言ったのはエレナ。

「お前のものじゃねぇだろ。俺たちの依頼主のものだ!」

ニックはその言葉に噛みつくように言った。 周波酔いをさせられたのが、腹立たしかったようだ。

「まぁまぁ、積もる話は中のラウンジでしようじゃないか」

ヴァンが軽い口調で言って笑った。その様子からは、猫を返す気などまったく無いようだ。

ラウンジには四角い大きなローテーブルが真ん中に置かれ、クッションやソファが思い思いに置かれていた。まるでリビングルームのようである。

「皆、好きなところに座ってちょうだい」

赤毛の女がカップに入ったコーヒーをテーブルに並べながら言う。

「空の上だ。 妙な真似したら落っことしちまうぞ。到着まで休戦と行こうぜ」

早速カップに口を付けてヴァンが言ったが、そういえばこの泥棒は他人を怪我させた等の話を聞いたことがないなと、ニックは思い出していた。

「安心して。インスタントだもの毒は入れてないわよ」

女は優艶と微笑んで見せた。美しい。何度も猫を取り上げられていながら、それでも懲りずにアキラは彼女を憧れの眼差しで見つめていた。

「お姉さん、肌綺麗だよね。 お化粧してる?してるよね?ねぇ、口紅は?どんなの使ってる?ボクも使ってみたいなぁ」

彼女の手を取りながらグイグイと迫っていった。彼女の顔が笑顔のままひきつっている。女装の参考に訊きたいことは山とある。が、

「また何されるか分からねぇぞ」

ポカンと頭を小突きながら、ニックが言った。

「着陸するまでは時間もあるし、どうだい?自己紹介でもしようか?」

「ヴァン、この子達は猫を狙ってるのよ。敵よ」

女が諌めようとするが、男は片手で制して笑った。猫は渡さないという自信があるようだ。そんなものは引っくり返してやる。自分達の超能力でなら、何度でも形成は逆転できる。はずだ。

「ここは空の上。飛行機は俺たちのもの。あんた達の命運は俺の手の中なんだぜ」

笑顔で言ってから彼は続けた。

「俺はヴァン。いちおう刑事やってる」

「え?ドロボーじゃないの?」

声をあげたアキラに、ちっちっとヴァンは人差し指を振ってみせた。

「それは裏のカオ。表の世界じゃ刑事なの」

「そ。担当は美術品窃盗犯ヴァン・ノワール。自分を追いかける刑事って、ばっかじゃないの?」

女があきれ顔で首をすくめてみせた。

「だから絶対に捕まらないだろう?」

けらけらと子供のように笑った。

「彼女はマーティナ。俺の幼馴染み。こう見えて婦人警官だぜ」

「こう見えてってナニよ」

肩を組んできたヴァンの腕を振りほどき、しっしと追いやる真似をする。

「そなの?恋人同士なのかと思った。けっこうお似合いだよ。ボクはアキラだよ。こっちがニック」

ニックは馴れ合う気はないと言ってむっつりしている。いつも真面目だねと言われて、アキラは思いきり脇腹を小突かれた。

「で、おじいちゃんは分かるとして、エレナはこのお兄さんとはお互い、知ってる雰囲気なんだけど、どうなの?」

「うっかり騙されたクチでね。子猫ちゃん、今度はエレナって名乗ってるんだ?」

くすりとヴァンが笑った。

「本名よ」

不機嫌な顔のまま言う。とはいえ、知らない間柄ではないようだった。

「この子『キキ・キティ』って呼ばれているのよ。まだ子供のくせに、騙すことは得意よね」

マーティナはにっこりと笑ってウインクした。色気を感じさせる笑顔にドキリとする。『キキ・キティ』それで子猫ちゃんか。と、老人も小さく笑った。

老人は、エレナが持っていた時計の細工について訊いてきた。

「あたしが蓋の内側の隙間に作ったのよ。こういったものを作るのって、死んだお祖父ちゃん譲りかもね」

「エレナが作ったの?」

目の前で揺れる、壊れた懐中時計を見ながらアキラが言った。触りたかったが、さらに壊しそうだ。

「そうよ。猫に関しては、お祖母ちゃんから大体の話は聞いてたし、お祖父ちゃんの昔の仕事からどんなものを作ったのかも想像できたわ」

エレナは事も無げに言ったが、よくそれだけで猫を─ロボットを─狂わせるだけの物ができるものだ。アキラもニックも感心してしまった。

「確かに彼の孫なのかもしれんな。彼は天才だったよ」

「あなたもね。お祖父ちゃんとの共同製作だったから、この子は暴れるしかできなかった。でなけりゃ、とっくに機能停止させることできたもの」

悔しそうに拳を握りしめてエレナは言う。初めての失敗だったのかもしれない。

ドロボー─ヴァン─が言うには、エレナはその頭脳を活かして資産家達を次々に騙していたらしい。その行動が裏社会でも話題になっていた。

「装置を作るには必要なものが多かったし、渡航費用や身分証の偽装にだって出費がかかるのよ」

「キキ・キティは俺んトコじゃ指名手配されちまったぜ。大っぴらにやり過ぎたよな。 若いねー」

ヴァンが当て付けがましく手を叩く。

「で、この飛行機はどこへ向かってるの?」

「地球を半周。俺の本拠地へ」

『げ!』

アキラとニックの声が仲良く重なった。猫一匹のために。と、ニックは再び呻くようにぼやいた。何か悪いものに憑かれてるかもと、アキラも頭を抱えた。

「おーい!結局何人いるんだ?晩メシの都合があるんだけどよぉ」

操縦室のドアが蹴り開けられ、短く刈り上げた金髪の男が現れた。

「おっと、忘れてた。もう一人の相棒のクロード。マーティナの兄貴」

現れた男に何とも言えない呻きをあげたのはニックだった。

「おっと、ニコラスだ!夕べは楽しかったなぁ」

クロードはニックの顔を見つけてにこにこと声をかけた。

「ニックの一夜の相手?」

アキラがのけ反った。

「違う!」

「いやいや。昨日は二人でどっぷり溺れた仲じゃないか」

ニックの頬に頬をすり寄せてから、男はカラカラ笑った。

「クロードは見境ないからなぁ」

「こんな若い子相手に、見損なったわ兄さん」

ヴァンとマーティナが続けて言う。

「誤解されそうな言い方やめてくれ。酒飲んでただけだろーが!」

ニックが駄々っ子のように喚いた。駄目押しにアキラがまだ疑い深く、視線を二人の間で動かしていた。

「飲みっぷりが気になっちまって、どっちが先に酔い潰れるか、やりあってたんだけど、ニコラスは穴の空いたバケツだったね」

負けたのは初めてだとクロードが嘆いた。

ニックの好みは渋くダンディなおじ様らしいが、それでも思わせ振りな相手とみれば挑発をしてみたくなるようだから、今回もその類いだったのだろうとアキラは思っていた。違ったようなので素直に謝ったが、しかしニックに酒飲みの勝負を挑むとは、無謀な挑戦である。ニックの酒量は砂に水を撒くようなものなのだ。

間もなく、猫をめぐる三組の奇妙な食事会が空の上で開かれた。どこかで似たような事があったな?と考えたが、そうだ。エレナが自分達に飲み物を振る舞ってくれた、あれに似ている。アキラは思った。

─飛行機、空港に戻せよ。

ニックはクロードが作ったプロ並の料理を堪能するアキラに、テレパシーで話しかけていた。

─えー、ヤだよぉ。 カイザーも捕まえてないしさぁ。着いたら観光するんだもん。

─お前、仕事中だって分かってるか?

─分かってるよ。今も休みなしの残業中。

ニックの説教が始まりそうだと思った。しかし、

─ボクたちずっと休み無しなんだよ。カイザー奪い取ったら、ちょびっとくらい観光したっていいじゃない。懇願するような目でニックを見つめている。ヴァンの国といえば、歴史と芸術と観光の街だ。

─来てしまったついでに観光したっていいじでしょ。あの有名な絵のある美術館や噴水庭園のある宮殿。行きたいなぁ。

クールにバレなきゃ怒られないと続けた。気楽なものである。毎度の事ながら、何でも楽しみに変えることができるアキラが羨ましくもあった。少しだけ真似をするのも悪くないかもしれない。そんな風にも思ってみた。

─わかった。そんな長い時間は取らないぞ。

突然アキラがホクホク顔になったが、その意味を知るのはニックだけだった。

**********

七人が乗るには狭すぎる車に、無理やり乗り込んでいる。

空港でヴァンが逃げようとした隙を付いて、同じ車に無理矢理に乗りこんだのだ。クロードが前のめりになって前が見えないと喚いていた。

どこまで付いてくる気だ?とヴァンが言った。そりゃヴァンの家までとは、エレナもアキラも口を揃えた。まだ二人のどちらにもネコの姿がない。猫を入れたキャリーはマーティナがしっかりと抱えているのだ。

すれ違ったり追い越したりしていく車は、定員超えの車の中を見て目を丸くしていた。傍目にはバカンスにでも出かけそうな、楽しそうな雰囲気に見えていたかもしれない。老人だけがにこにことしていたから。

「あんた達といると退屈しないよ」

そう言って笑っていた。

空港から数時間。車は郊外を走っていた。なだらかな丘陵にブドウ畑が広がっている。

「メシ食わせてやるから、食ったら帰れ!」

「そういうわけには行かないの!猫、よこしなさいよ」

エレナとヴァンのやり取りはもう何度目だろう?マーティナがもうやめてくれと嘆いた。

延々と続くブドウ畑の道の先に、こんもりと緑が見えてきた。

「帰るのは半月ぶりだな、ヴァン。食材が悪くなるギリだぜ。テメーら何食べたい?」

もめる度にヨタヨタする車の中でクロードが声をあげた。それにヴァンが、お前も自分の家に帰れと言っているが取り合わない。

「兄さんのポテトグラタンが食べたいわ。 チキンも入れてね」

マーティナがキャリーの中に指を入れて猫と遊んでいる。

「ボクにも触らせて」

「嫌ぁよ。 盗られたら困るわ」

「そっちが盗んだくせに、よく言うぜ」

「あらぁ?今はこっちの手元にあるから、こっちの物よ」

「あたしが先に手に入れたのに、返してほしいのはこっちだわ」

エレナも負けじと手を伸ばしてくる。

「やいのやいのと、うるさいねぇ」

老人はやっぱり楽しそうだ。

「やかましい!食ったら失せろ!」

ヴァンも怒鳴ったが、空腹で帰さないあたりに人の良さがにじみ出ている。エレナにはこういう所に漬け込まれたのかもしれない。

「でも、ずいぶん走ってるけど、まだ着かないの?」

もう着いてる。とクロードが言ったが、石畳の林の中を先ほどからずっと走っているだけだった。いつ車が停まるのか焦れったくなってきた頃、車はようやく巨大な城の前庭で停まった。分厚い石の壁の塔が両脇にそびえ立っているが、よく見るとあちこち建て増しもしているようで何となくちぐはぐだ。それでも城と言うにふさわしい、重厚なものだった。

「家じゃねぇよなあ」

ニックが圧倒されたように呟いた。

「何代か前は貴族だったらしいぜ。今はフツーの公務員だけどな」

ヴァンがカラカラ笑う。

「ドロボーの間違いでしょ」

間髪いれずエレナが噛みついた。

「詐欺師に言われたくないなぁ」