7 / 30

7.マスター

しおりを挟む

――覚悟は決めたおいたほうがいい

十七年。それなりに嫌な事や辛い事はあった。しかし、この平和な世で、ましてやそこそこ裕福で、優しい両親の元で育っためぐみに、『覚悟』なんてあるわけも無かった。

今、自分の身に起きている事は、正に信じられないことの連続でまるで漫画やドラマの世界の出来事の様だった。

漫画やドラマでは次々に降って湧く困難に直面しながらも、力を合わせて立ち向かい、最後にはヒーローが解決してめでたし、で終わる。

めぐみは今回の出来事も、最後には月原が助けてくれて、元の日常に戻る――どこか他人事のように考えていた。

しかし、現実は物語とは違い非情だ。どうやらそういうわけにもいかないようだ。唯一の頼りの月原も、どうみても積極的には見えない、いや、そもそも頼りにしていいのか。

色々な感情が渦巻き、吐き気すら覚えていたが、その時めぐみの前にすっと、何かが差し出された。

「プリン、嫌いじゃなければ、どうぞ。サービスです」

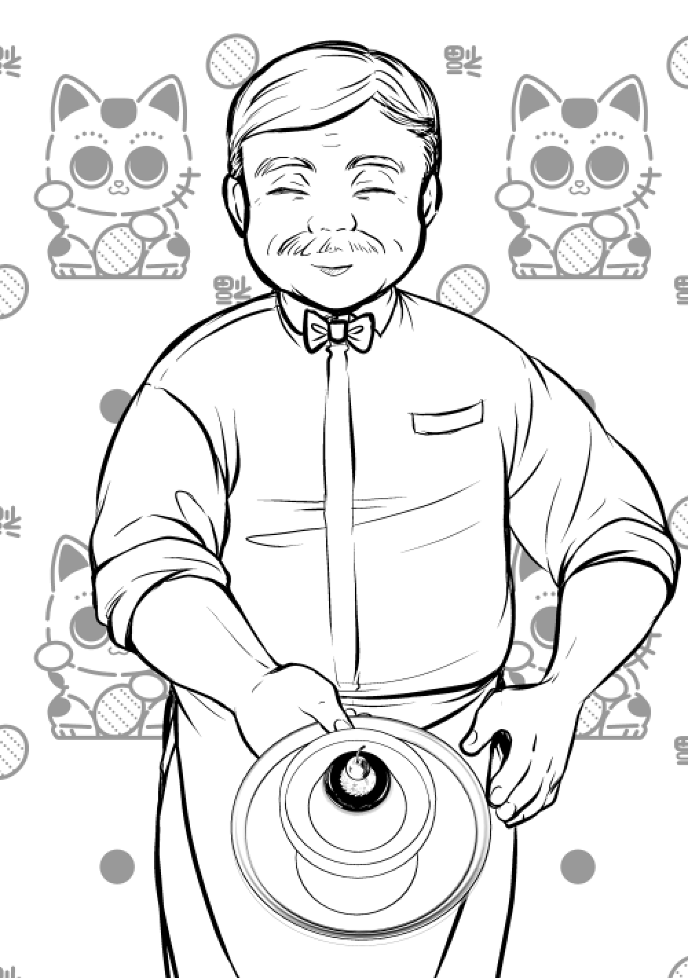

喫茶猫又のマスターがにこりと笑いながら、プリンを二つテーブルに置いた。

「あ、ありがとうございます」

折角の厚意だが、今のめぐみはとても食べる気にはなれなかった。プリンを何となく眺めていると、マスターが優しく声をかけてきた。

「お嬢さん、プリンはお嫌いですか?」

「い、いえ……。あ、好きですけど……」

「芹ちゃんも実はプリンが好きでね。あの子のは特別仕様なんです」

「は、はぁ」

どう答えていいのか分からず、生返事を返した。流石に一口も食べないのは失礼だと思い、目の前のプリンをスプーンに掬い口に入れると途端に絶妙な甘さと、とろけるような食感が広がった。

「――おいしい! これすごく美味しいです」

そういうと次々と手が進み、あっという間に平らげてしまった。マスターはその姿を嬉しそうに見ていた。

「少しは落ち着きましたか?」

「あ、はい。ありがとうございます」

落ち込む姿を見て持ってきてくれたのだろう。このマスター見た目は怪しいが、どうやら悪い人ではないみたいだ。

「お嬢さんも憑きもの関係ですか?」

憑き物という言葉を月原以外から初めて聞いたが、さして驚かなかった。

この人なら知っている、と思わせる。そんな雰囲気を漂わせていたからか、めぐみは自分の身に降りかかった事を話し始めてしまった。

マスターは流石接客業というべきだろうか、聞き上手でめぐみが気付いた時には、自分や母に降りかかった事を全て話していた。

「なるほどね……。確かに芹ちゃんが言うことは本当だよ。憑き物祓いはとても難しいんだ。それにそもそもその『依りしろ』の想いというのも身勝手というか、理不尽と言うか……」

マスターの表情が曇る。月原と違って表情は豊かだ。

「マスターも、もしかして――」

「うん。昔ね、僕自身が別に悪いことをした訳でも無いんだけど、厄介なのに憑かれちゃってね。本当に死に掛けたんだ。そんな時に芹ちゃんのお父さんに助けられてね。まあ、僕も芹ちゃんのお父さんもボロボロになって入院する事になったけど。そこから僕も恩返しじゃないけど、影ながらお手伝いしているんだ」

多少驚いたが、月原の父もまた、憑き物祓いをしているという事は、そういう家系なのだろうか。しかし、今尋ねると話が横に逸れそうな気がしたので、その疑問は胸にしまっておく事にした。

「大変だったんですね……。でも願いを叶えてあげたんですよね」

そうでなければ、マスターは今この場にいないだろう。何せ病院送りにしてくるような憑き物なのだから。

「いや、無理だったよ」

しかし、マスターの返答はめぐみの予想とは違うものだった。

「え! でも、じゃあどうやって」

「無理だった、と言えば語弊があるね。形を変えて思いを果たしてあげた、って感じかな」

よく分からないといった表情をしていると、マスターが再び話し始めた。

「例えばだけど、依り代の願いがプリンを食べたい、だったとする」

そういうと、マスターはめぐみの空になった皿を指差した。

「しかしプリンはもう無い。じゃあどうしたらいいと思う?」

めぐみは急に問われ、驚きながらも考えていると、月原のために用意されたプリンが目に入った。

「えーっと、じゃあこのプリンをどうぞ、かな」

めぐみは月原の席にあるプリンを指差した。

「そう。所有権とか窃盗になるとか、そんなの彼らには関係ないからね。お構い無しにそのプリンを食べるだろうね。じゃあこのプリンが無い時は」

そういうとマスターは月原のプリンをさっと下げ、カウンターに置いてしまった。

「更に、もうこの店に、いや、この世界にはもうプリンは無い。どうしようか?」

意地悪な質問だ。プリンが食べたいと言っているのにプリンが無い世界にするなんて、どうしようもない。

そもそも一体何の話なのだろうか。どうにか頭を捻ってめぐみは答えた。

「えーっと、じゃあプリンに似た……ババロアなんてどうかな」

言ってから、適当な答えをして気を悪くさせたかもと心配したが――

「うん。いい線いってるね」

まさかの返事にめぐみは驚いた。

「依りしろの中で、プリンと言うものが甘いものの代名詞で、もし甘いものを食べたいだけなら、それで納得してくれるかもしれないね。それに、プリンが思い出の味で、昔の思い出に浸りたいからプリンを要求するなら、一緒に飲んでいたコーヒーを出したら満足してくれるかもしれない」

めぐみは分かったような、分からないような複雑な表情を浮かべた。

「依り代は想いに囚われすぎて、一つの方向でしかものを見ない。しかし、答えは一つじゃない。今みたいに意外なところに解決の糸口はあるものだよ」

よく分からないが、思いつめすぎるなと言うことだろうか。めぐみは一旦勝手にそう解釈する事にした。

「――お母さんの憑き物の願いも、だれも傷つかずに叶えてあげられるかもしれないんですね」

甘い考えかもしれない。でも、わずかであるが、希望が見えた気がした。今はそれに縋るしかなかった。

「それは、君達しだいだよ。それに依り代を説得するのは並大抵の事じゃない。プリンに凄まじい執着を示す奴もいるし、それに、依り代と話す前にはまず、依り代を守っている神様や妖怪の正体も知らなければならないんだ」

めぐみはまだ知らなかった情報に思わず目を丸くした。

「ええ! そうなんですか? でも具現化してるっていうから、見た目で分からないんですか」

「僕も昔同じ事を聞いたよ。具現化って、人間に干渉できるようになる事で、姿かたちを表すことじゃないんだって。神様や、妖怪の姿かたちを表してもらって、依り代と話をするって流れだね。そして姿を表してもらうのも、話をしてもらうのもまずは、妖怪と依り代の両方の名前……正体を暴かなくてはならない。これはもう僕達素人じゃあどうにもならないよ」

依り代の正体も全く分からない上に、その本体を守る神様や妖怪の正体も知らなくてはならない。この事実はめぐみのようやく芽生えた小さな希望を打ち砕こうとしていた。

落ち込んでいると、カウンターの奥から人の気配を感じた。めぐみは視線を送ると、月原が戻ってきていた。そのまま席には着かず、カウンターに置かれた特別仕様のプリンを食べ始めた。

人が落ち込んでいるのに暢気にプリンを食べている月原に文句の一つも言いたいが、既に自分の皿は空だ。言える筋合いではないので、黙って視線を送り続けるしかなかった。

「あら、どうしたの?」

「え、えっとどこに行ってたのかなって」

「ああ、ごめんなさいね。ちょっと猫又と遊んでいたの」

「猫又?」

この喫茶店の名前だ。意味が分からず首を捻っていると、急に足元に気配を感じ、驚いて視線を送ると、めぐみを案内した黒猫が丸くなっていた。

「いつの間に――」

「あら、猫又。いきなりいなくなったと思ったらそんな所にいたのね。本当に神出鬼没ね」

どうやらこの黒猫が猫又というらしい。喫茶猫又の猫だから同じく猫又なのか。どちらにしろ安直なネーミングだ。しかし、今は猫なんてどうでもいい。

めぐみは月原に向かって口を開いた。

「マスターから色々聞いたんだ。憑き物祓いって大変なんだね」

月原はマスターに鋭い視線を送った。

「マスター、あまり女子高生を苛めるものじゃないわよ。セクハラで訴えられてもしらないから」

「ええ! 誤解だよ」

真顔の月原と表情豊かなマスターの漫才のような掛け合いをみていると、めぐみの口から大きなため息が漏れた。

「妖怪の正体に、その妖怪の形を作る依り代。どっちも分かんないよ」

「――今回は妖怪ね。正体なら分かっているわ」

月原は食べ終わった更にスプーンを置いて驚くめぐみにむけて口を開いた。

「――いつ鬼(おに)それがあなたのお母さんに憑いているものよ」

十七年。それなりに嫌な事や辛い事はあった。しかし、この平和な世で、ましてやそこそこ裕福で、優しい両親の元で育っためぐみに、『覚悟』なんてあるわけも無かった。

今、自分の身に起きている事は、正に信じられないことの連続でまるで漫画やドラマの世界の出来事の様だった。

漫画やドラマでは次々に降って湧く困難に直面しながらも、力を合わせて立ち向かい、最後にはヒーローが解決してめでたし、で終わる。

めぐみは今回の出来事も、最後には月原が助けてくれて、元の日常に戻る――どこか他人事のように考えていた。

しかし、現実は物語とは違い非情だ。どうやらそういうわけにもいかないようだ。唯一の頼りの月原も、どうみても積極的には見えない、いや、そもそも頼りにしていいのか。

色々な感情が渦巻き、吐き気すら覚えていたが、その時めぐみの前にすっと、何かが差し出された。

「プリン、嫌いじゃなければ、どうぞ。サービスです」

喫茶猫又のマスターがにこりと笑いながら、プリンを二つテーブルに置いた。

「あ、ありがとうございます」

折角の厚意だが、今のめぐみはとても食べる気にはなれなかった。プリンを何となく眺めていると、マスターが優しく声をかけてきた。

「お嬢さん、プリンはお嫌いですか?」

「い、いえ……。あ、好きですけど……」

「芹ちゃんも実はプリンが好きでね。あの子のは特別仕様なんです」

「は、はぁ」

どう答えていいのか分からず、生返事を返した。流石に一口も食べないのは失礼だと思い、目の前のプリンをスプーンに掬い口に入れると途端に絶妙な甘さと、とろけるような食感が広がった。

「――おいしい! これすごく美味しいです」

そういうと次々と手が進み、あっという間に平らげてしまった。マスターはその姿を嬉しそうに見ていた。

「少しは落ち着きましたか?」

「あ、はい。ありがとうございます」

落ち込む姿を見て持ってきてくれたのだろう。このマスター見た目は怪しいが、どうやら悪い人ではないみたいだ。

「お嬢さんも憑きもの関係ですか?」

憑き物という言葉を月原以外から初めて聞いたが、さして驚かなかった。

この人なら知っている、と思わせる。そんな雰囲気を漂わせていたからか、めぐみは自分の身に降りかかった事を話し始めてしまった。

マスターは流石接客業というべきだろうか、聞き上手でめぐみが気付いた時には、自分や母に降りかかった事を全て話していた。

「なるほどね……。確かに芹ちゃんが言うことは本当だよ。憑き物祓いはとても難しいんだ。それにそもそもその『依りしろ』の想いというのも身勝手というか、理不尽と言うか……」

マスターの表情が曇る。月原と違って表情は豊かだ。

「マスターも、もしかして――」

「うん。昔ね、僕自身が別に悪いことをした訳でも無いんだけど、厄介なのに憑かれちゃってね。本当に死に掛けたんだ。そんな時に芹ちゃんのお父さんに助けられてね。まあ、僕も芹ちゃんのお父さんもボロボロになって入院する事になったけど。そこから僕も恩返しじゃないけど、影ながらお手伝いしているんだ」

多少驚いたが、月原の父もまた、憑き物祓いをしているという事は、そういう家系なのだろうか。しかし、今尋ねると話が横に逸れそうな気がしたので、その疑問は胸にしまっておく事にした。

「大変だったんですね……。でも願いを叶えてあげたんですよね」

そうでなければ、マスターは今この場にいないだろう。何せ病院送りにしてくるような憑き物なのだから。

「いや、無理だったよ」

しかし、マスターの返答はめぐみの予想とは違うものだった。

「え! でも、じゃあどうやって」

「無理だった、と言えば語弊があるね。形を変えて思いを果たしてあげた、って感じかな」

よく分からないといった表情をしていると、マスターが再び話し始めた。

「例えばだけど、依り代の願いがプリンを食べたい、だったとする」

そういうと、マスターはめぐみの空になった皿を指差した。

「しかしプリンはもう無い。じゃあどうしたらいいと思う?」

めぐみは急に問われ、驚きながらも考えていると、月原のために用意されたプリンが目に入った。

「えーっと、じゃあこのプリンをどうぞ、かな」

めぐみは月原の席にあるプリンを指差した。

「そう。所有権とか窃盗になるとか、そんなの彼らには関係ないからね。お構い無しにそのプリンを食べるだろうね。じゃあこのプリンが無い時は」

そういうとマスターは月原のプリンをさっと下げ、カウンターに置いてしまった。

「更に、もうこの店に、いや、この世界にはもうプリンは無い。どうしようか?」

意地悪な質問だ。プリンが食べたいと言っているのにプリンが無い世界にするなんて、どうしようもない。

そもそも一体何の話なのだろうか。どうにか頭を捻ってめぐみは答えた。

「えーっと、じゃあプリンに似た……ババロアなんてどうかな」

言ってから、適当な答えをして気を悪くさせたかもと心配したが――

「うん。いい線いってるね」

まさかの返事にめぐみは驚いた。

「依りしろの中で、プリンと言うものが甘いものの代名詞で、もし甘いものを食べたいだけなら、それで納得してくれるかもしれないね。それに、プリンが思い出の味で、昔の思い出に浸りたいからプリンを要求するなら、一緒に飲んでいたコーヒーを出したら満足してくれるかもしれない」

めぐみは分かったような、分からないような複雑な表情を浮かべた。

「依り代は想いに囚われすぎて、一つの方向でしかものを見ない。しかし、答えは一つじゃない。今みたいに意外なところに解決の糸口はあるものだよ」

よく分からないが、思いつめすぎるなと言うことだろうか。めぐみは一旦勝手にそう解釈する事にした。

「――お母さんの憑き物の願いも、だれも傷つかずに叶えてあげられるかもしれないんですね」

甘い考えかもしれない。でも、わずかであるが、希望が見えた気がした。今はそれに縋るしかなかった。

「それは、君達しだいだよ。それに依り代を説得するのは並大抵の事じゃない。プリンに凄まじい執着を示す奴もいるし、それに、依り代と話す前にはまず、依り代を守っている神様や妖怪の正体も知らなければならないんだ」

めぐみはまだ知らなかった情報に思わず目を丸くした。

「ええ! そうなんですか? でも具現化してるっていうから、見た目で分からないんですか」

「僕も昔同じ事を聞いたよ。具現化って、人間に干渉できるようになる事で、姿かたちを表すことじゃないんだって。神様や、妖怪の姿かたちを表してもらって、依り代と話をするって流れだね。そして姿を表してもらうのも、話をしてもらうのもまずは、妖怪と依り代の両方の名前……正体を暴かなくてはならない。これはもう僕達素人じゃあどうにもならないよ」

依り代の正体も全く分からない上に、その本体を守る神様や妖怪の正体も知らなくてはならない。この事実はめぐみのようやく芽生えた小さな希望を打ち砕こうとしていた。

落ち込んでいると、カウンターの奥から人の気配を感じた。めぐみは視線を送ると、月原が戻ってきていた。そのまま席には着かず、カウンターに置かれた特別仕様のプリンを食べ始めた。

人が落ち込んでいるのに暢気にプリンを食べている月原に文句の一つも言いたいが、既に自分の皿は空だ。言える筋合いではないので、黙って視線を送り続けるしかなかった。

「あら、どうしたの?」

「え、えっとどこに行ってたのかなって」

「ああ、ごめんなさいね。ちょっと猫又と遊んでいたの」

「猫又?」

この喫茶店の名前だ。意味が分からず首を捻っていると、急に足元に気配を感じ、驚いて視線を送ると、めぐみを案内した黒猫が丸くなっていた。

「いつの間に――」

「あら、猫又。いきなりいなくなったと思ったらそんな所にいたのね。本当に神出鬼没ね」

どうやらこの黒猫が猫又というらしい。喫茶猫又の猫だから同じく猫又なのか。どちらにしろ安直なネーミングだ。しかし、今は猫なんてどうでもいい。

めぐみは月原に向かって口を開いた。

「マスターから色々聞いたんだ。憑き物祓いって大変なんだね」

月原はマスターに鋭い視線を送った。

「マスター、あまり女子高生を苛めるものじゃないわよ。セクハラで訴えられてもしらないから」

「ええ! 誤解だよ」

真顔の月原と表情豊かなマスターの漫才のような掛け合いをみていると、めぐみの口から大きなため息が漏れた。

「妖怪の正体に、その妖怪の形を作る依り代。どっちも分かんないよ」

「――今回は妖怪ね。正体なら分かっているわ」

月原は食べ終わった更にスプーンを置いて驚くめぐみにむけて口を開いた。

「――いつ鬼(おに)それがあなたのお母さんに憑いているものよ」

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。

ピコサイクス

青春

大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。

真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。

引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。

偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。

ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。

優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。

大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ

零

BL

鍛えられた肉体、高潔な魂――

それは選ばれし“供物”の条件。

山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。

見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。

誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。

心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線

MisakiNonagase

恋愛

32歳の主婦・加恋。冷え切った家庭で孤独に苛まれる彼女を救い出したのは、ネットの向こう側にいた二十歳(はたち)と偽っていた17歳の少年・晴人だった。

「未成年との不倫」という、社会から断罪されるべき背徳。それでも二人は、震える手で未来への約束を交わす。少年が大学生になり、社会人となり、守られる存在から「守る男」へと成長していく中で、加恋は自らの手で「妻」という仮面を脱ぎ捨てていく…

なお、スピンオフもございます。

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜

来栖れいな

恋愛

逃げたかったのは、

疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。

無愛想で冷静な上司・東條崇雅。

その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、

仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。

けれど――

そこから、彼の態度は変わり始めた。

苦手な仕事から外され、

負担を減らされ、

静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。

「辞めるのは認めない」

そんな言葉すらないのに、

無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。

これは愛?

それともただの執着?

じれじれと、甘く、不器用に。

二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。

無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。

※この物語はフィクションです。

登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる