28 / 61

第3章 空虚の王

7 飛行

しおりを挟む

もう十一月だというのに、窓は開け放たれていた。冬も間近の空気が、容赦なく室内へと侵入してくる。

この日の空は薄曇りで、外の景色はあせた絵画のように精彩を欠き、いつもは銀に輝いているローラ川の川面もよどんだ色をしている。窓辺に移動させた椅子に腰かけて、エフィミアは無感動にそれをながめていた。

今朝、エフィミアは悲鳴で目を覚ました。血まみれで倒れているエフィミアを見つけた、女官が発した悲鳴だった。

外傷がないことが分かると、すぐに湯が運ばれ、血を洗い流された。血はエフィミアの全身にはっきりと手指のあとを残していたが、見える素肌以外になにかをされた痕跡はなかった。

白い寝衣はもう使いものにならぬほど血を吸っており、その場で処分をされた。

今はなにも考えたくなかった。考えてしまうと昨夜のできごとが思い出され、戦慄した。

失神したエフィミアに血を塗りたくる若者の姿など、想像するだけでおぞましい。その後ルーファンスがどうしたのかは、エフィミアの知るところではない。

ノックの音がして、部屋の扉が開いた。室内の見張りを担う女官が応対し、礼をとって部屋を出た。入れ替わりに入ってきたのは、赤毛の騎竜隊長だった。

今日の彼はいつもと様相が違った。常ならきっちり着込んでいる黒の上着を着ておらず、白いシャツにベストを着ているだけだ。黒のズボンはそのままで、シャツの襟元をゆるめている。帽子もなく、銅色の髪は乱れたままになっていた。

それでもエフィミアは特になにも思わずに、彼へと視線を向けただけだった。

「寒くないのか?」

扉を閉めながら、アレクスは言った。窓を開け放たれた部屋の空気は冷え切っていた。

エフィミアは視線を窓の外に戻しながら、ぽつりと答えた。

「……平気」

「……そうか」

アレクスはそのまま無言で部屋の奥まで来ると、エフィミアの正面にもうひとつ椅子を移動させて腰かけ、彼女にならうように窓の外へと目を向けた。

二人は黙って座っていた。いつものような、相手の内面を探り合いでもなく、牽制のし合いでもない、ただの沈黙だった。普通なら感じるだろう気まずさも、ここにはない。無言の意思と同意の上での静寂。

褪めた景色を、二人はただ見つめる。宮廷の喧騒が、遠い。

いつまでそうしていたか、アレクスの静かな声音によって、沈黙は破られた。

「……なあ」

「……ん?」

エフィミアがアレクスの方を見ると、彼は相変わらず、窓の外を見ていた。彼がなかなか続きを言わないので、エフィミアは彼をうながした。

「なに?」

アレクスはおもむろにエフィミアに向き直りながら、言葉の続きを口にした。

「少し、外に出ないか?」

意外な誘いに、エフィミアは一瞬返す言葉に困った。

「いいの?」

「わたしが一緒なら問題ないだろう。それに――」

アレクスは一度言葉を区切り、エフィミアは今度は続きを催促せずに待った。

「竜に、乗りたがっていただろう」

「――うん」

☫

ローリア城は、これから一年の内でもっとも華やかな時季を迎えようとしていた。王宮で行われる主だった行事の多くが冬に行われるため、国中のえり抜きの人々が王都ローリアに集結し、この時季をここで過ごすのである。

特に毎年十二月のなかばに行われる冬至祭は、十二夜にもおよんで行われる大きな行事のひとつだった。まだ十一月に入ったばかりではあったが、すでに各地から名立たる貴人たちが王都に集い始めていた。

そんなさなか、昨日の王の暴挙は瞬く間に人々の口にのぼり、王宮中を震撼させた。刺されたハインリクス宰相は奇跡的に命を拾った。しかし、代償として彼は声を失うこととなった。

今回の件により、当然のごとく宮廷内における現王に対する反感は高まったが、同時に表立ってそれを口にする者もいなくなった――皆、残忍な王を恐れたのである。

誰もが様々な思いを燻らせながら、今のところ表向きには王に恭順を示している。この事件は、アレクスの中にも暗い影を落とした。

もやもやとした感情を抱えてアレクスは、いつもなら竜舎で過ごしているだろうに、気がつけばエフィミアのもとへと足が向いていた。

昨夜の彼女の身に起こっただろうことを、知らせとして聞いたからかもしれない。外へと連れ出したのも、ほんの気まぐれだった。

竜を飛び立たせると、エフィミアは歓声をあげた。

「何度見てもすてきね」

「ローリアは美しい街だ。何年も飛び続けているが、わたしもこの眺めが一番気に入っている」

手綱を操りながら、エフィミアの評価にアレクスは同意した。

アレクスはエフィミアの部屋を訪れたときの服装のまま、手袋とゴーグルだけをつけていた。対してエフィミアは同じようにゴーグルをしていたが、服は機能的なことから青い乗馬服に着替えていた。長い髪は後ろでまとめて結ってある。

アレクスがエフィミアを背中から支え、彼女の転落防止のために互いの体を縄で縛りつけていた。これなら昨日のようにアレクスにしがみつかなくとも、前を向いたまま乗ることができる。

アレクスの顔を見るように、エフィミアが首をのけぞらせた。

「何年もって、あなたいつ騎竜兵になったの?」

エフィミアの方をちらりとだけ見て、アレクスは答えた。

「騎竜隊に入隊したのは十五のときだが、初めて竜に乗ったのは十二のときだ。セスとのつき合いだけなら、七つのころからになる」

「そんなに小さいときから?」

意外そうに、エフィミアは目を丸くした。

「先代の騎竜隊長が先王にかけ合って、竜舎にかよい詰めていたわたしにセスをくれたんだ。竜の乗り方もその人に学んだ」

「すごいのね」

視線を前に戻しながら、エフィミアは感慨深そうに言った。

「きっとあなたは、なるべくして騎竜隊長になったのね。そんな気がする」

アレクスはなんとなく、竜に乗り始めた幼い折りを懐かしみながら目を細めた。

「どうだろうな……」

二人はしばらくローリアの景色を楽しんだ。エフィミアは声をあげてはしゃぎ、部屋にいたときと比べて、はた目にも分かるほど表情が晴れやかだった。今朝の鬱々とした空気がうそのようだ。

敵視されているはずの相手に屈託ない笑顔を向けられ、アレクスは心を打たれた。

(彼女は、籠の鳥であるべきでない)

唐突に悟った気がした。澄んだ空気と豊かな自然の中で育った彼女は、山野を飛び回る野鳥のように、青空の下でこそ真に魅力を発するのだ。

日に照らされた淡い色の髪がさらに輝きを増し、胡桃色の瞳が雲の切れ始めた空の色を映している。エフィミアの内側から放たれる光を、アレクスは見た気がした。

アレクスはこのとき初めて、彼女を美しいと思っている自分に気づいた。飾らず、媚びることを知らない真っ直ぐな美しさに、自分が惹かれていることも。

我にもなく、アレクスはエフィミアに言っていた。

「どこか、行きたいところはあるか」

エフィミアは少し驚いて聞き返した。

「どこかって?」

「二人乗りではそれほど遠くまで行けないが、いける範囲であればどこへでも連れていこう」

アレクスの提案に、エフィミアは考え込む表情になる。長すぎる沈黙の後で、彼女は呟くように言った。

「あたし……オロデン村に帰りたい」

ハッとして、アレクスはエフィミアを見た。切実な内容でありながら、彼女の声は静かではあっても決して暗いものではなかった。それにかえって戸惑いを覚え、アレクスは言葉の意図を測りかねた。

黙ってしまったアレクスに、エフィミアは焦ったようすを見せた。

「ごめんなさい。冗談よ。今は帰れないことくらい理解しているつもり」

振り向いて言ったエフィミアは、遠くを見つめるように正面へと顔を戻した。

「あたしも、まだ帰るつもりはないの。村を出たこともね、後悔はしてないのよ。むしろ正解だったかなって思ってる」

エフィミアは一度、言葉を区切った。アレクスの位置から見えるのは、風にそよぐ麦穂色の前髪ばかりで、その下にあるだろう表情は窺えない。

それでも、胸に当たる華奢な背中を通じて、彼女が深く呼吸したのが伝わって来た。

「あなたには悪いけど――今の王はどうかしている。王様になるってどういうことなのか、あたしにはよく分からないけれど、彼は人としてなにかが欠けている。今帰ったら、それこそ本当になにも関係ない人たちを巻き込んでしまう気がするの。だからあたしは、まだ帰れない」

エフィミアがこれらの言葉を彼女自身に言い聞かせているように、アレクスには聞こえた。

(一番理不尽な思いをしているのは自分だろうに)

そして、その理不尽な思いを彼女に強いている者の中に自分がいる事実が、アレクスの胸をさいなんだ。

仰向くように、エフィミアがアレクスの顔を間近に見上げた。

「もう戻りましょう。今日は連れ出してくれてありがとう。おかげで気分が晴れた。あなたは問題ないって言っていたけど、本当は褒められたことじゃあないんでしょ」

エフィミアはほほ笑み、アレクスにはそれがひどく痛ましく映った。同時に、悲運によってもたらされた運命に立ち向かおうとしている彼女の強さに感銘を受けた。

彼女を幽閉していることに、アレクスの中で疑問がないではない。さりとて、王ルーファンスに異をとなえる選択肢もまたアレクスにはない。

記憶にある身分違いの幼馴染みは、いつも周りの目に委縮していた。だからこそ、突如手に入った権力の使い方が分からず、持て余しているだけに違いないのだ。

王の態度の根底に自信のなさがあるのならば、せめてアレクスが忠実であることで少しでも自信に繋げられたらいい。

その思いが、エフィミアの強さに触れて小さな揺らぎを見せる。

ルーファンスには、よい王となって欲しいと思う。だがそのためには、本当に忠実であるだけでいいのだろうか。

胸の内に生まれた迷いを振り払うように、アレクスは小さくかぶりを振った。そして不安が形をえる前に、手綱を握り直して愛騎を王宮へ向けて下降させた。

☫

彼のぬくもりを、少年は感じていた。

優しくて温かい彼の腕の中が、少年は好きだった。

彼に抱き締められるだけで、ほっとした。

少年にとって、彼の腕の中だけが心休まる場所だった。

彼にしがみつく腕にぎゅっと力を入れると、起きたのか、と彼は少年に問うた。

少年がじっとしていると、慈しむように髪を撫でられた。

少年には彼しかいなくて、それが切なくて、少年は彼の名を呟いた――。

目を覚ますと、部屋の中が茜色に染まっていた。

横向きに寝そべったまま、寝起き独特のゆるやかな倦怠感に身をひたして、必要以上に広大な室内をルーファンスは見詰めた。

いつの王の趣味なのか、室内の色調はおさえられていて、随所にほどこされた装飾の輝きが妙に目についた。貴重なガラスを贅沢に使った大窓から、黄昏時の光が斜めに差し込み、濃い陰影を描き出している。

鈍い痛みを感じて、ルーファンスは自分の右手を眼前にかざした。丁寧に巻かれた白い包帯が、掌を覆っていた。包帯を解けばそこには、医師の手により縫い合わされた生々しい傷が刻まれている。

ルーファンスはあえて痛みを確かめるように、その手を強く握った。

「お起きになられましたか」

声が降ってきて、ルーファンスは緩慢に仰向いた。黒のフードを目深に被った女占い師が、ルーファンスを真上から見下ろしていた。

「ヴィナ……」

ヴィナはルーファンスの髪を撫でて首を傾けた。ルーファンスはそれが心地よくて、彼女の膝の上でもう一度目を閉じた。

「ねえ、ヴィナ」

呼びかけに、ヴィナは静かに応えた。

「はい」

「ヴィナは、なぜわたしに近づいたの?」

少し間があってから、ヴィナは言った。

「どうしてだと思われますか」

ルーファンスは薄く目を開いた。

「……わたしが、王だから?」

フードの中からヴィナの長い黒髪がこぼれて、ルーファンスの頬をくすぐった。髪に隠されてはっきりは見えなかったが、黒髪の奥で光る片目が細まった気がした。

「そうですね。あなたが、王でいらっしゃるから」

「ヴィナは権力が欲しいのか?」

さらに目を細めて、彼女は小さく笑い声をたてた。

「権力に興味はありません」

「――そっか」

淡い安堵が胸に落ち、ルーファンスは再び目を閉じると、もうしばらく彼女の膝に体を預けた。

この日の空は薄曇りで、外の景色はあせた絵画のように精彩を欠き、いつもは銀に輝いているローラ川の川面もよどんだ色をしている。窓辺に移動させた椅子に腰かけて、エフィミアは無感動にそれをながめていた。

今朝、エフィミアは悲鳴で目を覚ました。血まみれで倒れているエフィミアを見つけた、女官が発した悲鳴だった。

外傷がないことが分かると、すぐに湯が運ばれ、血を洗い流された。血はエフィミアの全身にはっきりと手指のあとを残していたが、見える素肌以外になにかをされた痕跡はなかった。

白い寝衣はもう使いものにならぬほど血を吸っており、その場で処分をされた。

今はなにも考えたくなかった。考えてしまうと昨夜のできごとが思い出され、戦慄した。

失神したエフィミアに血を塗りたくる若者の姿など、想像するだけでおぞましい。その後ルーファンスがどうしたのかは、エフィミアの知るところではない。

ノックの音がして、部屋の扉が開いた。室内の見張りを担う女官が応対し、礼をとって部屋を出た。入れ替わりに入ってきたのは、赤毛の騎竜隊長だった。

今日の彼はいつもと様相が違った。常ならきっちり着込んでいる黒の上着を着ておらず、白いシャツにベストを着ているだけだ。黒のズボンはそのままで、シャツの襟元をゆるめている。帽子もなく、銅色の髪は乱れたままになっていた。

それでもエフィミアは特になにも思わずに、彼へと視線を向けただけだった。

「寒くないのか?」

扉を閉めながら、アレクスは言った。窓を開け放たれた部屋の空気は冷え切っていた。

エフィミアは視線を窓の外に戻しながら、ぽつりと答えた。

「……平気」

「……そうか」

アレクスはそのまま無言で部屋の奥まで来ると、エフィミアの正面にもうひとつ椅子を移動させて腰かけ、彼女にならうように窓の外へと目を向けた。

二人は黙って座っていた。いつものような、相手の内面を探り合いでもなく、牽制のし合いでもない、ただの沈黙だった。普通なら感じるだろう気まずさも、ここにはない。無言の意思と同意の上での静寂。

褪めた景色を、二人はただ見つめる。宮廷の喧騒が、遠い。

いつまでそうしていたか、アレクスの静かな声音によって、沈黙は破られた。

「……なあ」

「……ん?」

エフィミアがアレクスの方を見ると、彼は相変わらず、窓の外を見ていた。彼がなかなか続きを言わないので、エフィミアは彼をうながした。

「なに?」

アレクスはおもむろにエフィミアに向き直りながら、言葉の続きを口にした。

「少し、外に出ないか?」

意外な誘いに、エフィミアは一瞬返す言葉に困った。

「いいの?」

「わたしが一緒なら問題ないだろう。それに――」

アレクスは一度言葉を区切り、エフィミアは今度は続きを催促せずに待った。

「竜に、乗りたがっていただろう」

「――うん」

☫

ローリア城は、これから一年の内でもっとも華やかな時季を迎えようとしていた。王宮で行われる主だった行事の多くが冬に行われるため、国中のえり抜きの人々が王都ローリアに集結し、この時季をここで過ごすのである。

特に毎年十二月のなかばに行われる冬至祭は、十二夜にもおよんで行われる大きな行事のひとつだった。まだ十一月に入ったばかりではあったが、すでに各地から名立たる貴人たちが王都に集い始めていた。

そんなさなか、昨日の王の暴挙は瞬く間に人々の口にのぼり、王宮中を震撼させた。刺されたハインリクス宰相は奇跡的に命を拾った。しかし、代償として彼は声を失うこととなった。

今回の件により、当然のごとく宮廷内における現王に対する反感は高まったが、同時に表立ってそれを口にする者もいなくなった――皆、残忍な王を恐れたのである。

誰もが様々な思いを燻らせながら、今のところ表向きには王に恭順を示している。この事件は、アレクスの中にも暗い影を落とした。

もやもやとした感情を抱えてアレクスは、いつもなら竜舎で過ごしているだろうに、気がつけばエフィミアのもとへと足が向いていた。

昨夜の彼女の身に起こっただろうことを、知らせとして聞いたからかもしれない。外へと連れ出したのも、ほんの気まぐれだった。

竜を飛び立たせると、エフィミアは歓声をあげた。

「何度見てもすてきね」

「ローリアは美しい街だ。何年も飛び続けているが、わたしもこの眺めが一番気に入っている」

手綱を操りながら、エフィミアの評価にアレクスは同意した。

アレクスはエフィミアの部屋を訪れたときの服装のまま、手袋とゴーグルだけをつけていた。対してエフィミアは同じようにゴーグルをしていたが、服は機能的なことから青い乗馬服に着替えていた。長い髪は後ろでまとめて結ってある。

アレクスがエフィミアを背中から支え、彼女の転落防止のために互いの体を縄で縛りつけていた。これなら昨日のようにアレクスにしがみつかなくとも、前を向いたまま乗ることができる。

アレクスの顔を見るように、エフィミアが首をのけぞらせた。

「何年もって、あなたいつ騎竜兵になったの?」

エフィミアの方をちらりとだけ見て、アレクスは答えた。

「騎竜隊に入隊したのは十五のときだが、初めて竜に乗ったのは十二のときだ。セスとのつき合いだけなら、七つのころからになる」

「そんなに小さいときから?」

意外そうに、エフィミアは目を丸くした。

「先代の騎竜隊長が先王にかけ合って、竜舎にかよい詰めていたわたしにセスをくれたんだ。竜の乗り方もその人に学んだ」

「すごいのね」

視線を前に戻しながら、エフィミアは感慨深そうに言った。

「きっとあなたは、なるべくして騎竜隊長になったのね。そんな気がする」

アレクスはなんとなく、竜に乗り始めた幼い折りを懐かしみながら目を細めた。

「どうだろうな……」

二人はしばらくローリアの景色を楽しんだ。エフィミアは声をあげてはしゃぎ、部屋にいたときと比べて、はた目にも分かるほど表情が晴れやかだった。今朝の鬱々とした空気がうそのようだ。

敵視されているはずの相手に屈託ない笑顔を向けられ、アレクスは心を打たれた。

(彼女は、籠の鳥であるべきでない)

唐突に悟った気がした。澄んだ空気と豊かな自然の中で育った彼女は、山野を飛び回る野鳥のように、青空の下でこそ真に魅力を発するのだ。

日に照らされた淡い色の髪がさらに輝きを増し、胡桃色の瞳が雲の切れ始めた空の色を映している。エフィミアの内側から放たれる光を、アレクスは見た気がした。

アレクスはこのとき初めて、彼女を美しいと思っている自分に気づいた。飾らず、媚びることを知らない真っ直ぐな美しさに、自分が惹かれていることも。

我にもなく、アレクスはエフィミアに言っていた。

「どこか、行きたいところはあるか」

エフィミアは少し驚いて聞き返した。

「どこかって?」

「二人乗りではそれほど遠くまで行けないが、いける範囲であればどこへでも連れていこう」

アレクスの提案に、エフィミアは考え込む表情になる。長すぎる沈黙の後で、彼女は呟くように言った。

「あたし……オロデン村に帰りたい」

ハッとして、アレクスはエフィミアを見た。切実な内容でありながら、彼女の声は静かではあっても決して暗いものではなかった。それにかえって戸惑いを覚え、アレクスは言葉の意図を測りかねた。

黙ってしまったアレクスに、エフィミアは焦ったようすを見せた。

「ごめんなさい。冗談よ。今は帰れないことくらい理解しているつもり」

振り向いて言ったエフィミアは、遠くを見つめるように正面へと顔を戻した。

「あたしも、まだ帰るつもりはないの。村を出たこともね、後悔はしてないのよ。むしろ正解だったかなって思ってる」

エフィミアは一度、言葉を区切った。アレクスの位置から見えるのは、風にそよぐ麦穂色の前髪ばかりで、その下にあるだろう表情は窺えない。

それでも、胸に当たる華奢な背中を通じて、彼女が深く呼吸したのが伝わって来た。

「あなたには悪いけど――今の王はどうかしている。王様になるってどういうことなのか、あたしにはよく分からないけれど、彼は人としてなにかが欠けている。今帰ったら、それこそ本当になにも関係ない人たちを巻き込んでしまう気がするの。だからあたしは、まだ帰れない」

エフィミアがこれらの言葉を彼女自身に言い聞かせているように、アレクスには聞こえた。

(一番理不尽な思いをしているのは自分だろうに)

そして、その理不尽な思いを彼女に強いている者の中に自分がいる事実が、アレクスの胸をさいなんだ。

仰向くように、エフィミアがアレクスの顔を間近に見上げた。

「もう戻りましょう。今日は連れ出してくれてありがとう。おかげで気分が晴れた。あなたは問題ないって言っていたけど、本当は褒められたことじゃあないんでしょ」

エフィミアはほほ笑み、アレクスにはそれがひどく痛ましく映った。同時に、悲運によってもたらされた運命に立ち向かおうとしている彼女の強さに感銘を受けた。

彼女を幽閉していることに、アレクスの中で疑問がないではない。さりとて、王ルーファンスに異をとなえる選択肢もまたアレクスにはない。

記憶にある身分違いの幼馴染みは、いつも周りの目に委縮していた。だからこそ、突如手に入った権力の使い方が分からず、持て余しているだけに違いないのだ。

王の態度の根底に自信のなさがあるのならば、せめてアレクスが忠実であることで少しでも自信に繋げられたらいい。

その思いが、エフィミアの強さに触れて小さな揺らぎを見せる。

ルーファンスには、よい王となって欲しいと思う。だがそのためには、本当に忠実であるだけでいいのだろうか。

胸の内に生まれた迷いを振り払うように、アレクスは小さくかぶりを振った。そして不安が形をえる前に、手綱を握り直して愛騎を王宮へ向けて下降させた。

☫

彼のぬくもりを、少年は感じていた。

優しくて温かい彼の腕の中が、少年は好きだった。

彼に抱き締められるだけで、ほっとした。

少年にとって、彼の腕の中だけが心休まる場所だった。

彼にしがみつく腕にぎゅっと力を入れると、起きたのか、と彼は少年に問うた。

少年がじっとしていると、慈しむように髪を撫でられた。

少年には彼しかいなくて、それが切なくて、少年は彼の名を呟いた――。

目を覚ますと、部屋の中が茜色に染まっていた。

横向きに寝そべったまま、寝起き独特のゆるやかな倦怠感に身をひたして、必要以上に広大な室内をルーファンスは見詰めた。

いつの王の趣味なのか、室内の色調はおさえられていて、随所にほどこされた装飾の輝きが妙に目についた。貴重なガラスを贅沢に使った大窓から、黄昏時の光が斜めに差し込み、濃い陰影を描き出している。

鈍い痛みを感じて、ルーファンスは自分の右手を眼前にかざした。丁寧に巻かれた白い包帯が、掌を覆っていた。包帯を解けばそこには、医師の手により縫い合わされた生々しい傷が刻まれている。

ルーファンスはあえて痛みを確かめるように、その手を強く握った。

「お起きになられましたか」

声が降ってきて、ルーファンスは緩慢に仰向いた。黒のフードを目深に被った女占い師が、ルーファンスを真上から見下ろしていた。

「ヴィナ……」

ヴィナはルーファンスの髪を撫でて首を傾けた。ルーファンスはそれが心地よくて、彼女の膝の上でもう一度目を閉じた。

「ねえ、ヴィナ」

呼びかけに、ヴィナは静かに応えた。

「はい」

「ヴィナは、なぜわたしに近づいたの?」

少し間があってから、ヴィナは言った。

「どうしてだと思われますか」

ルーファンスは薄く目を開いた。

「……わたしが、王だから?」

フードの中からヴィナの長い黒髪がこぼれて、ルーファンスの頬をくすぐった。髪に隠されてはっきりは見えなかったが、黒髪の奥で光る片目が細まった気がした。

「そうですね。あなたが、王でいらっしゃるから」

「ヴィナは権力が欲しいのか?」

さらに目を細めて、彼女は小さく笑い声をたてた。

「権力に興味はありません」

「――そっか」

淡い安堵が胸に落ち、ルーファンスは再び目を閉じると、もうしばらく彼女の膝に体を預けた。

0

あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中

桜井ベアトリクス

恋愛

妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。

やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。

「助けなんていらないわよ?」

は?

しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。

「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。

彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました

大江戸ウメコ

恋愛

幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!

藤原ライラ

恋愛

ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。

ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。

解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。

「君は、おれに、一体何をくれる?」

呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?

強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。

※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~

双真満月

恋愛

不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。

なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。

※小説家になろうでも掲載中。

※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。

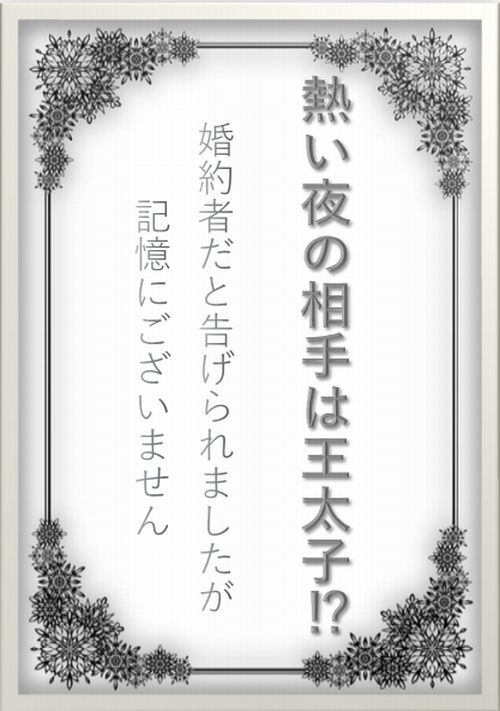

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟

飴爽かに

恋愛

この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。

彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。

クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。

悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~

花虎

恋愛

魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。

だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。

エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。

そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。

「やっと、あなたに復讐できる」

歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。

彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。

過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。

※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる