27 / 61

第3章 空虚の王

6 声

しおりを挟む

昨日よりも遅く運ばれた夕食を腹に収め、体を拭いて寝衣に着替えても、エフィミアはすぐに眠る気分にはなれなかった。

カーテンを閉め切った部屋は、灯火の橙色の光でぼんやりと照らされていた。ランプの炎が揺れるたびに、調度品の影が生き物のようにうごめく。エフィミアはそれを眺めながらベッドに寝そべって、ごろごろと何度も寝返りを打っていた。

今、部屋にはエフィミアひとりだった。

先ほどの異変が、エフィミアは気になって仕方がなかった。王宮に連れてこられてまだ三日なので、気のせいということも大いにありえる。異変を感じたのも、ほとんど直感に近い。

しかし気分はどうにも落ち着かず、目も冴えるばかりだ。すっきりしない気持ちを抱えて、エフィミアは呻いた。

ふと、来室のノックもないまま扉が開かれる音を聞きつけて、エフィミアはぎょっとそちらに顔を向けた。予想に違わず、金髪碧眼の若者がそこに立っていた。

部屋に入ったルーファンスが真っ直ぐこちらに歩み寄ってくるのを見て、エフィミアは慌てて跳ね起きた。シーツに足をとられながら転がり落ちるようにベッドから降り、彼から一番遠い壁にへばりついた。

それを見て、ルーファンスは笑い声を立てた。

「おもしろいな、エフィミアは。そんなに驚くことないのに」

「なにしに来たの」

ルーファンスはあどけなく首を傾けた。

「また来るって言ったろう? 目的も昨日話した」

「今日来るなんて聞いてない」

「わたしは毎日来るつもりだよ」

ルーファンスはベッドを回り込み、エフィミアが壁伝いに逃げようとしたところをあっさり捕まえた。

「いやっ」

「逃げることないだろう。わたしがなにをしたっていうんだ」

「なにかをしにきたのでしょう。放してっ」

エフィミアはルーファンスを振り払おうと、必死にもがいた。彼に触れられているのは、心の底からいやだと思った。

ルーファンスは暴れるエフィミアの両肩をつかむと、壁に叩きつけた。エフィミアが息を詰まらせた間に、壁に押しつけるかたちで動きを封じられる。

「王のわたしに逆らってはいけないと言ったはずだ」

息がかかるほど間近で彼は言い、エフィミアは嫌悪感から顔をそむけた。すると、彼の腰にあるものが目に入った。金の装飾に大きなルビーのはめ込まれた剣の柄。一瞬の迷いのあとにエフィミアはそれをつかみ、引き抜いた。

金属がこすれる独特の音をさせて銀の刃が灯火の下にさらされる。驚いて身を引いたルーファンスに、エフィミアは夢中で剣を突きつけた。

空気が張り詰め、緊張の沈黙が降りた。

気を抜けば震え出しそうな両腕をエフィミアは押さえ込んだ。柄を握る両手に伝わる、確かな重み。ランプに照らされて、無気味に光る銀の刃。自分が手にしているものの物騒さを、エフィミアは恐れた。

(殺すわけじゃあない。脅すだけ……脅すだけよ……)

自分に言い聞かせながら、柄を握る手に力を入れた。くす、とルーファンスが笑った。

「わたしに剣を向けるなんて。分かっているのかい? 反逆は死罪だ」

ルーファンスが一歩、エフィミアに近づいた。

「こないでっ。それ以上近づいたら……」

「わたしを殺す?」

エフィミアはなにも言えず黙った。ルーファンスの顔は変わらず楽しげだ。

「じゃあ殺してみせてよ。わたしの心臓は、ここだ」

ルーファンスは素手のままの右手で剣先を握って、自分の左胸に尖端をあてた。

「刃は水平にするんだ。そうすれば肋骨に当たらない。さあ、殺してごらん」

料理を差して「食べてごらん」と言うような自然さで彼は言い、エフィミアはぞっとした。彼の握る場所から紅いしずくが流れ、剣の刃を伝っていく。

「どうした? あとは剣を押し込むだけだ」

彼は相変わらず笑っていた。感情のこもらない、おぞましいほどにからっぽな笑み。ランプに照らされた顔は、亡霊のようにほの白い。

刃を伝っていた彼の血が、床に落ちた。

エフィミアは震えた。腕だけでなく、全身が震えた。歯の根が合わなくなり、奥歯ががちがちと鳴った。千年の命を欲しているはずの彼から、生への執着がまるで感じられなかった。ただあるのは限りなく純度の高い、狂気。

エフィミアは思わず剣から手を離していた。それまでエフィミアの手に隠れていたルビーが血色に光る。

「なんだ、殺さないのか。つまらないな」

ルーファンスはがっかりしたように言ったが、やはりそこに感情は感じられなかった。

彼が刃を握る手をゆるめると、剣は彼の掌を切り裂きながら床に落ちた。泉のように湧き出した血が、彼の手からしたたる。痛みを感じているはずだが、若者は顔色ひとつ変えない。傷を気にしたらしい動作といえば、舌先で自分の掌をちょっと舐めたくらいだ。

ルーファンスが、壁を背にして凍りついているエフィミアへと手を伸ばした。裂けた掌の肉がぱっくりと口を開き、血を吐き出している。

顔を仰向かされ、血の筋を絡みつかせた指が頬を這った。ぬるりとした感触に、エフィミアは引きつった声をあげた。そのまま、唇を重ねられる。抵抗しようにも、恐怖で体が強張って、エフィミアは動けなかった。

血を塗りつけるように、ルーファンスの手が顔を撫で、匂いにむせ返りそうになる。エフィミアの顔を染め終えた手が首筋を滑り降り、鎖骨をなぞり、壁へ縫い止めるように強く胸を押さえた。

「……柔らかい」

初めて膨らみの存在に気づいたかのように、ルーファンスが唇の隙間から呟いた。感触を確かめるようにゆるく指をうごめかせれば、掌はますます血を吐き出す。寝衣がその血を吸い、真紅の面積を広げていく。

極薄の絹が血に濡れ、素肌に貼りつく。胸の尖りまでくっきりと浮かび上がった真紅の輪郭はどこが不気味であり、扇情的だった。

エフィミアはますます震えた。

「いや……」

どうにか逃れようと、唇が離れた一瞬に若者の手をつかんだ。服を濡らす血は確かに熱いのに、触れた彼の肌は冷たかった。

「お願い、やめて」

ルーファンスの手を引き剥がそうとしたが、震えでうまく力が入らなかった。エフィミアのかすれた哀願に若き王はなにも答えず、恍惚とするように目を細めただけだった。

再び唇を奪われた。急速に血の気が引き、床が崩れ落ちていくような感覚に陥る。ついに肢が立たなくなり沈み込むエフィミアに、ルーファンスが覆いかぶさる。

絶えず血を吐き続ける手が、素肌を求めるように襟のリボンを解いて寝衣の中へと侵入する。つかみ出された乳房の肉に指が沈み込んで、恍惚とした吐息がルーファンスの唇から漏れた。

声は出なかった。冷たい汗が額から噴き出る。朦朧とするほどの頭痛と悪寒のほかに、エフィミアはなにも感じられなかった。

体が言うこととを聞かず、感覚器さえも徐々に用をなさなくなっていた。濃密な血の匂いに嗅覚は麻痺し、回る視界は縁から闇に侵食されるように暗転していく。ただひとつ聴覚だけが、少年じみた笑い声を聞いていた。

くすくすという、無邪気で楽しげな声。失われていく意識の中、それだけを感じる。

すすり泣きにも聞こえる、うつろでおぞましい、声。

狂気が、笑っている。

カーテンを閉め切った部屋は、灯火の橙色の光でぼんやりと照らされていた。ランプの炎が揺れるたびに、調度品の影が生き物のようにうごめく。エフィミアはそれを眺めながらベッドに寝そべって、ごろごろと何度も寝返りを打っていた。

今、部屋にはエフィミアひとりだった。

先ほどの異変が、エフィミアは気になって仕方がなかった。王宮に連れてこられてまだ三日なので、気のせいということも大いにありえる。異変を感じたのも、ほとんど直感に近い。

しかし気分はどうにも落ち着かず、目も冴えるばかりだ。すっきりしない気持ちを抱えて、エフィミアは呻いた。

ふと、来室のノックもないまま扉が開かれる音を聞きつけて、エフィミアはぎょっとそちらに顔を向けた。予想に違わず、金髪碧眼の若者がそこに立っていた。

部屋に入ったルーファンスが真っ直ぐこちらに歩み寄ってくるのを見て、エフィミアは慌てて跳ね起きた。シーツに足をとられながら転がり落ちるようにベッドから降り、彼から一番遠い壁にへばりついた。

それを見て、ルーファンスは笑い声を立てた。

「おもしろいな、エフィミアは。そんなに驚くことないのに」

「なにしに来たの」

ルーファンスはあどけなく首を傾けた。

「また来るって言ったろう? 目的も昨日話した」

「今日来るなんて聞いてない」

「わたしは毎日来るつもりだよ」

ルーファンスはベッドを回り込み、エフィミアが壁伝いに逃げようとしたところをあっさり捕まえた。

「いやっ」

「逃げることないだろう。わたしがなにをしたっていうんだ」

「なにかをしにきたのでしょう。放してっ」

エフィミアはルーファンスを振り払おうと、必死にもがいた。彼に触れられているのは、心の底からいやだと思った。

ルーファンスは暴れるエフィミアの両肩をつかむと、壁に叩きつけた。エフィミアが息を詰まらせた間に、壁に押しつけるかたちで動きを封じられる。

「王のわたしに逆らってはいけないと言ったはずだ」

息がかかるほど間近で彼は言い、エフィミアは嫌悪感から顔をそむけた。すると、彼の腰にあるものが目に入った。金の装飾に大きなルビーのはめ込まれた剣の柄。一瞬の迷いのあとにエフィミアはそれをつかみ、引き抜いた。

金属がこすれる独特の音をさせて銀の刃が灯火の下にさらされる。驚いて身を引いたルーファンスに、エフィミアは夢中で剣を突きつけた。

空気が張り詰め、緊張の沈黙が降りた。

気を抜けば震え出しそうな両腕をエフィミアは押さえ込んだ。柄を握る両手に伝わる、確かな重み。ランプに照らされて、無気味に光る銀の刃。自分が手にしているものの物騒さを、エフィミアは恐れた。

(殺すわけじゃあない。脅すだけ……脅すだけよ……)

自分に言い聞かせながら、柄を握る手に力を入れた。くす、とルーファンスが笑った。

「わたしに剣を向けるなんて。分かっているのかい? 反逆は死罪だ」

ルーファンスが一歩、エフィミアに近づいた。

「こないでっ。それ以上近づいたら……」

「わたしを殺す?」

エフィミアはなにも言えず黙った。ルーファンスの顔は変わらず楽しげだ。

「じゃあ殺してみせてよ。わたしの心臓は、ここだ」

ルーファンスは素手のままの右手で剣先を握って、自分の左胸に尖端をあてた。

「刃は水平にするんだ。そうすれば肋骨に当たらない。さあ、殺してごらん」

料理を差して「食べてごらん」と言うような自然さで彼は言い、エフィミアはぞっとした。彼の握る場所から紅いしずくが流れ、剣の刃を伝っていく。

「どうした? あとは剣を押し込むだけだ」

彼は相変わらず笑っていた。感情のこもらない、おぞましいほどにからっぽな笑み。ランプに照らされた顔は、亡霊のようにほの白い。

刃を伝っていた彼の血が、床に落ちた。

エフィミアは震えた。腕だけでなく、全身が震えた。歯の根が合わなくなり、奥歯ががちがちと鳴った。千年の命を欲しているはずの彼から、生への執着がまるで感じられなかった。ただあるのは限りなく純度の高い、狂気。

エフィミアは思わず剣から手を離していた。それまでエフィミアの手に隠れていたルビーが血色に光る。

「なんだ、殺さないのか。つまらないな」

ルーファンスはがっかりしたように言ったが、やはりそこに感情は感じられなかった。

彼が刃を握る手をゆるめると、剣は彼の掌を切り裂きながら床に落ちた。泉のように湧き出した血が、彼の手からしたたる。痛みを感じているはずだが、若者は顔色ひとつ変えない。傷を気にしたらしい動作といえば、舌先で自分の掌をちょっと舐めたくらいだ。

ルーファンスが、壁を背にして凍りついているエフィミアへと手を伸ばした。裂けた掌の肉がぱっくりと口を開き、血を吐き出している。

顔を仰向かされ、血の筋を絡みつかせた指が頬を這った。ぬるりとした感触に、エフィミアは引きつった声をあげた。そのまま、唇を重ねられる。抵抗しようにも、恐怖で体が強張って、エフィミアは動けなかった。

血を塗りつけるように、ルーファンスの手が顔を撫で、匂いにむせ返りそうになる。エフィミアの顔を染め終えた手が首筋を滑り降り、鎖骨をなぞり、壁へ縫い止めるように強く胸を押さえた。

「……柔らかい」

初めて膨らみの存在に気づいたかのように、ルーファンスが唇の隙間から呟いた。感触を確かめるようにゆるく指をうごめかせれば、掌はますます血を吐き出す。寝衣がその血を吸い、真紅の面積を広げていく。

極薄の絹が血に濡れ、素肌に貼りつく。胸の尖りまでくっきりと浮かび上がった真紅の輪郭はどこが不気味であり、扇情的だった。

エフィミアはますます震えた。

「いや……」

どうにか逃れようと、唇が離れた一瞬に若者の手をつかんだ。服を濡らす血は確かに熱いのに、触れた彼の肌は冷たかった。

「お願い、やめて」

ルーファンスの手を引き剥がそうとしたが、震えでうまく力が入らなかった。エフィミアのかすれた哀願に若き王はなにも答えず、恍惚とするように目を細めただけだった。

再び唇を奪われた。急速に血の気が引き、床が崩れ落ちていくような感覚に陥る。ついに肢が立たなくなり沈み込むエフィミアに、ルーファンスが覆いかぶさる。

絶えず血を吐き続ける手が、素肌を求めるように襟のリボンを解いて寝衣の中へと侵入する。つかみ出された乳房の肉に指が沈み込んで、恍惚とした吐息がルーファンスの唇から漏れた。

声は出なかった。冷たい汗が額から噴き出る。朦朧とするほどの頭痛と悪寒のほかに、エフィミアはなにも感じられなかった。

体が言うこととを聞かず、感覚器さえも徐々に用をなさなくなっていた。濃密な血の匂いに嗅覚は麻痺し、回る視界は縁から闇に侵食されるように暗転していく。ただひとつ聴覚だけが、少年じみた笑い声を聞いていた。

くすくすという、無邪気で楽しげな声。失われていく意識の中、それだけを感じる。

すすり泣きにも聞こえる、うつろでおぞましい、声。

狂気が、笑っている。

0

あなたにおすすめの小説

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中

桜井ベアトリクス

恋愛

妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。

やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。

「助けなんていらないわよ?」

は?

しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。

「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。

彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

ヤンデレ王子を闇落ちから救ったら愛執まみれの独占欲に囚われました

大江戸ウメコ

恋愛

幼い頃に精霊の祝福である未来視の力が開花し、「夫である第二王子ナハルドに殺される」という己の運命を知った伯爵令嬢ツィーラ。この悲惨な未来を変えるべく、ツィーラは彼を避けようとしたが、ひょんなことから婚約者に選ばれてしまった! ならば、ナハルドが将来闇落ちしないよう、側で彼を支えることを決意する。そんな努力の甲斐あって、ツィーラへの好意を隠さず伝えてくるほど、ナハルドとの関係は良好になった。だけど、彼の並々ならぬ執着心のすべてを、ツィーラはまだ知らなくて――

【完結】呪いを解いて欲しいとお願いしただけなのに、なぜか超絶美形の魔術師に溺愛されました!

藤原ライラ

恋愛

ルイーゼ=アーベントロートはとある国の末の王女。複雑な呪いにかかっており、訳あって離宮で暮らしている。

ある日、彼女は不思議な夢を見る。それは、とても美しい男が女を抱いている夢だった。その夜、夢で見た通りの男はルイーゼの目の前に現れ、自分は魔術師のハーディだと名乗る。咄嗟に呪いを解いてと頼むルイーゼだったが、魔術師はタダでは願いを叶えてはくれない。当然のようにハーディは対価を要求してくるのだった。

解呪の過程でハーディに恋心を抱くルイーゼだったが、呪いが解けてしまえばもう彼に会うことはできないかもしれないと思い悩み……。

「君は、おれに、一体何をくれる?」

呪いを解く代わりにハーディが求める対価とは?

強情な王女とちょっと性悪な魔術師のお話。

※ほぼ同じ内容で別タイトルのものをムーンライトノベルズにも掲載しています※

【短編】淫紋を付けられたただのモブです~なぜか魔王に溺愛されて~

双真満月

恋愛

不憫なメイドと、彼女を溺愛する魔王の話(短編)。

なんちゃってファンタジー、タイトルに反してシリアスです。

※小説家になろうでも掲載中。

※一万文字ちょっとの短編、メイド視点と魔王視点両方あり。

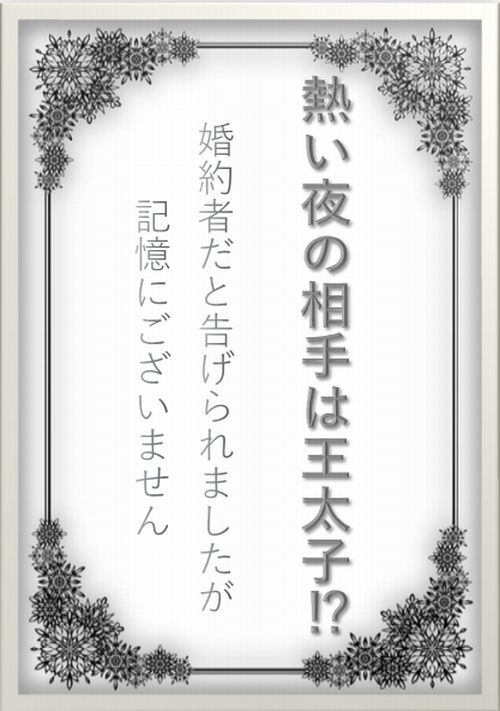

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

悪役令嬢と氷の騎士兄弟

飴爽かに

恋愛

この国には国民の人気を2分する騎士兄弟がいる。

彼らはその美しい容姿から氷の騎士兄弟と呼ばれていた。

クォーツ帝国。水晶の名にちなんだ綺麗な国で織り成される物語。

悪役令嬢ココ・レイルウェイズとして転生したが美しい物語を守るために彼らと助け合って導いていく。

男嫌いな王女と、帰ってきた筆頭魔術師様の『執着的指導』 ~魔道具は大人の玩具じゃありません~

花虎

恋愛

魔術大国カリューノスの現国王の末っ子である第一王女エレノアは、その見た目から妖精姫と呼ばれ、可愛がられていた。

だが、10歳の頃男の家庭教師に誘拐されかけたことをきっかけに大人の男嫌いとなってしまう。そんなエレノアの遊び相手として送り込まれた美少女がいた。……けれどその正体は、兄王子の親友だった。

エレノアは彼を気に入り、嫌がるのもかまわずいたずらまがいにちょっかいをかけていた。けれど、いつの間にか彼はエレノアの前から去り、エレノアも誘拐の恐ろしい記憶を封印すると共に少年を忘れていく。

そんなエレノアの前に、可愛がっていた男の子が八年越しに大人になって再び現れた。

「やっと、あなたに復讐できる」

歪んだ復讐心と執着で魔道具を使ってエレノアに快楽責めを仕掛けてくる美形の宮廷魔術師リアン。

彼の真意は一体どこにあるのか……わからないままエレノアは彼に惹かれていく。

過去の出来事で男嫌いとなり引きこもりになってしまった王女(18)×王女に執着するヤンデレ天才宮廷魔術師(21)のラブコメです。

※ムーンライトノベルにも掲載しております。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる