あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

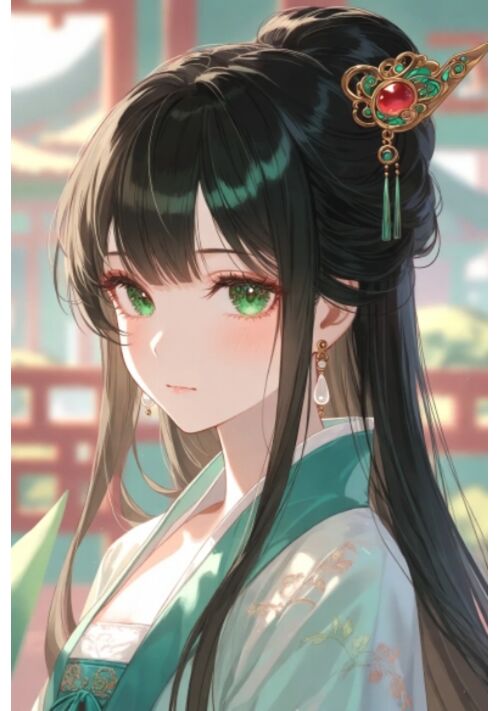

完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す〜特殊な眼を持つ歌姫が、2人の皇子と出会い、陰謀に巻き込まれながら王家の隠した真実に迫る

雪城 冴

キャラ文芸

1/23本編完結‼️

【中華サスペンス】

皇帝が隠した禁忌の秘密。

それを“思い出してはいけない少女”がいた――

【あらすじ】

特殊な眼を持つ少女・翠蓮(スイレン)は、不吉を呼ぶとして忌み嫌われ、育ての父を村人に殺されてしまう。

居場所を失った彼女は、宮廷直属の音楽団の選抜試験を受けることに。

しかし、早速差別の洗礼を受けてしまう。

そんな翠蓮を助けたのは、危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。

それをきっかけに翠蓮は皇位争いに巻き込まれ、選抜試験も敵の妨害を受けてしまう。

彼女は無事合格できるのか。

◆二章◆

仲間と出会い、心を新たにするも次なる試練が待ち受ける。

それは、ライバル歌姫との二重唱と、メンバーからの嫌がらせだった。

なんとか迎えた本番。翠蓮は招かれた地方貴族から、忌み嫌われる眼の秘密に触れる。

◆三章◆

翠蓮の歌声と真心が貴妃の目にとまる。しかし後宮で"寵愛を受けている"と噂になり、皇后に目をつけられた。

皇后の息子から揺さぶりをかけられ、もう一人の皇子とは距離が急接近。

しかし、後宮特有の嫌がらせの中で翠蓮は、自分の存在が皇子に迷惑をかけていると知る。

わずかに芽生えていた恋心とも尊敬とも付かない気持ちは、押さえつけるしかなかった。

◆最終章◆

後宮で命を狙われ、生死をさまよう翠蓮は、忘れていた記憶を取り戻す。

かつて王家が封じた“力”とは?

翠蓮の正体とは?

身分違いの恋の行方は?

声を隠すか歌うのか。

運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――

※架空の中華風ファンタジーです

※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています

※表紙絵はAI生成

烏の王と宵の花嫁

水川サキ

キャラ文芸

吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。

唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。

その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。

ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。

死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。

※初出2024年7月

あまりさんののっぴきならない事情

菱沼あゆ

キャラ文芸

強引に見合い結婚させられそうになって家出し、憧れのカフェでバイトを始めた、あまり。

充実した日々を送っていた彼女の前に、驚くような美形の客、犬塚海里《いぬづか かいり》が現れた。

「何故、こんなところに居る? 南条あまり」

「……嫌な人と結婚させられそうになって、家を出たからです」

「それ、俺だろ」

そーですね……。

カフェ店員となったお嬢様、あまりと常連客となった元見合い相手、海里の日常。

おっさん料理人と押しかけ弟子達のまったり田舎ライフ

双葉 鳴

ファンタジー

真面目だけが取り柄の料理人、本宝治洋一。

彼は能力の低さから不当な労働を強いられていた。

そんな彼を救い出してくれたのが友人の藤本要。

洋一は要と一緒に現代ダンジョンで気ままなセカンドライフを始めたのだが……気がつけば森の中。

さっきまで一緒に居た要の行方も知れず、洋一は途方に暮れた……のも束の間。腹が減っては戦はできぬ。

持ち前のサバイバル能力で見敵必殺!

赤い毛皮の大きなクマを非常食に、洋一はいつもの要領で食事の準備を始めたのだった。

そこで見慣れぬ騎士姿の少女を助けたことから洋一は面倒ごとに巻き込まれていく事になる。

人々との出会い。

そして貴族や平民との格差社会。

ファンタジーな世界観に飛び交う魔法。

牙を剥く魔獣を美味しく料理して食べる男とその弟子達の田舎での生活。

うるさい権力者達とは争わず、田舎でのんびりとした時間を過ごしたい!

そんな人のための物語。

5/6_18:00完結!

ヤクザに医官はおりません

ユーリ(佐伯瑠璃)

ライト文芸

彼は私の知らない組織の人間でした

会社の飲み会の隣の席のグループが怪しい。

シャバだの、残弾なしだの、会話が物騒すぎる。刈り上げ、角刈り、丸刈り、眉毛シャキーン。

無駄にムキムキした体に、堅い言葉遣い。

反社会組織の集まりか!

ヤ◯ザに見初められたら逃げられない?

勘違いから始まる異文化交流のお話です。

※もちろんフィクションです。

小説家になろう、カクヨムに投稿しています。

子持ち愛妻家の極悪上司にアタックしてもいいですか?天国の奥様には申し訳ないですが

霧内杳/眼鏡のさきっぽ

恋愛

胸がきゅんと、甘い音を立てる。

相手は、妻子持ちだというのに。

入社して配属一日目。

直属の上司で教育係だって紹介された人は、酷く人相の悪い人でした。

中高大と女子校育ちで男性慣れしてない私にとって、それだけでも恐怖なのに。

彼はちかよんなオーラバリバリで、仕事の質問すらする隙がない。

それでもどうにか仕事をこなしていたがとうとう、大きなミスを犯してしまう。

「俺が、悪いのか」

人のせいにするのかと叱責されるのかと思った。

けれど。

「俺の顔と、理由があって避け気味なせいだよな、すまん」

あやまってくれた彼に、胸がきゅんと甘い音を立てる。

相手は、妻子持ちなのに。

星谷桐子

22歳

システム開発会社営業事務

中高大女子校育ちで、ちょっぴり男性が苦手

自分の非はちゃんと認める子

頑張り屋さん

×

京塚大介

32歳

システム開発会社営業事務 主任

ツンツンあたまで目つき悪い

態度もでかくて人に恐怖を与えがち

5歳の娘にデレデレな愛妻家

いまでも亡くなった妻を愛している

私は京塚主任を、好きになってもいいのかな……?

あやかし帝都の婚姻譚 〜浄癒の花嫁が祓魔の軍人に溺愛されるまで〜

鳴猫ツミキ

キャラ文芸

【完結】【第一章までで一区切り】時は大正。天羽家に生まれた桜子は、特異な体質から、家族に虐げられた生活を送っていた。すると女学院から帰ったある日、見合いをするよう命じられる。相手は冷酷だと評判の帝国陸軍あやかし対策部隊の四峰礼人だった。※和風シンデレラ風のお話です。恋愛要素が多いですが、あやかし要素が主体です。第9回キャラ文芸大賞に応募しているので、応援して頂けましたら嬉しいです。【第一章で一区切りで単体で読めますので、そこまででもご覧頂けると嬉しいです】。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる