5 / 6

Protocol_4

調理と提供 調理の時間(逃げられない惨劇)

しおりを挟む

Subunit_1:封印は破られた

冷蔵庫の音で、目が覚めた。

「……開いてる」

誰かが開けたわけじゃない。そんな気がした。

でも、開いていた。確かに。

奥から、ひやりと濡れた空気が這い出している。

午前2時13分。

光莉は、床に座ったまま、それを眺めていた。

起きたというより、“そこに居た”自分に気づいたような感覚だった。

部屋は静まり返っている。テレビも、電気も、すべて消していた。

なのに冷蔵庫だけが、生き物のように開いていた。

中には、真新しいタッパーが一つ。

中身は空。

だが、指でなぞったような痕跡が、赤茶けた色で縁にこびりついていた。

その隣には、小さな銀色のスプーンが――隆斗が使っていたやつだ。

「……いつの……?」

手が震える。

けれど目は、スプーンの曲面に映る自分の顔を捉えたままだった。

笑っていないはずなのに、なぜか口角が、ゆっくりと上がっていた。

――

夕方。

光莉は、玄関のポストに手を伸ばした。

封筒が一通、差し込まれていた。

差出人はなかった。

開けると、中には一枚の紙と、写真。

「ご提供、ありがとうございました」

ただ、それだけ。

写真には、リビングの床に置かれたタッパーと、

その隣に座っている自分の姿が写っていた。

――笑っていた。

だが、自分にはその記憶がない。

「……撮られた覚え……ない」

紙の裏には、達筆な手書き。

《次回は“骨の処理”もお願いしますね》

その文字を見た瞬間、背中が泡立つように粟立った。

床を見る。ゴミ箱を見る。

……いや、床下収納がある。

開ける。

中に詰めていた保存食の箱の下に――銀色のトレイがあった。

アルミの皿。肉の塊。乾いた血。

そしてその奥に、ぐしゃりと潰れたもの――隆斗のスマホ。

まだ通知が点滅している。

「会社から10件」「母から3件」

光莉のスマホには、一件も来ていなかった。

「……どうして……」

わからない。

でも、わかっている気がする。

誰が、いつ、どこで――“彼を部屋に運んだのか”。

冷蔵庫のドアが、ゆっくりと閉まった。自動で。

何も触れていないのに、

スーッと、吸い込まれるように音もなく閉じられた。

その隙間に、何かの“舌”のようなものが、ひらりと揺れた気がした。

――

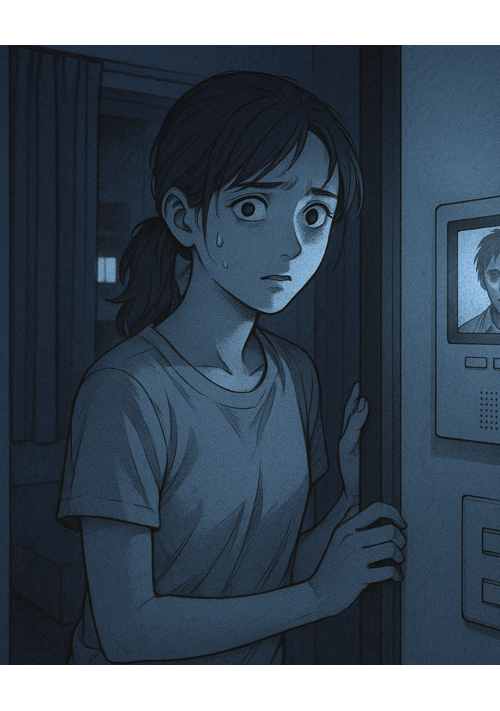

夜。

光莉はソファに座っていた。

テレビがいつの間にか点いており、報道番組が流れていた。

画面には、雨に沈んだ新宿の映像。

黒い雲と冠水した道路、停止した信号、避難所に運び込まれる高齢者たち。

アナウンサーの声が重たく響く。

「東京都にもたらした大雨災害の影響は、東京都23区内全域に及んでおり、

特に被害の甚大な新宿区では、今夜から明日にかけて全域で停電と通信障害の発生

が予測されております」

その下に、静かに流れるテロップ。

『現在、住民の安否確認を行っておりますが、

区内一部地域で住民登録情報の齟齬が発生。

○○マンションの居住者について情報が錯綜しており、

全戸入居済みとの届けが出ておりますが、501号室についてのみ、

現時点で“空室”として処理されています』

光莉の目が止まった。瞬きもできないまま、画面を見つめた。

「……うそ」

テレビは淡々と、避難の呼びかけを続けていた。

でも、そこに“自分”の姿はない。

自分の部屋が、空室として扱われている。

「いるのに……ここに、ちゃんと……いるのに……」

手のひらが震え出す。

ソファの下に置いていたスマホを取り上げるが――圏外。

再起動しても、画面の左上には“通信なし”の表示。

その瞬間、画面が一瞬だけ、砂嵐に切り替わった。

そして、次の瞬間。

テレビボードの上。白い小皿が置かれていた。

そこには、爪のような欠片と、

毛のついた皮膚の破片が乾いた状態で転がっていた。

光莉は、震える声で呟いた。

「……私のじゃ、ない……」

だが心のどこかで、それが“かつて、

誰かからもらったもの”である気がしてならなかった。

――

その夜の夢。

光莉はエプロンを着けていた。

キッチンで、まな板の上に肉を並べていた。

包丁を持つ手元に、血が溜まっていた。

彼女は笑っていた。

その背後に、冷蔵庫がぽっかりと口を開けていた。

その口の奥――かつて聞いた声がした。

「もう大丈夫。あなた、ちゃんと渡せたから」

光莉は振り向いて言った。

「また……来るの?」

答えはなかった。

代わりに、冷蔵庫の奥からスライドのように滑り出てきたもの――

自分の名前が印刷された“共助会 贈与部”の名札。

それを手に取ったとき、何かが“切り替わる”感覚があった。

誰かを、渡すこと。

それが、“仕事”になるような感覚だった。

Subunit_2:幻署

午後4時11分。

冷蔵庫の下に、もう一つの“メモ”が落ちていた。

白い封筒の中、シンプルな文字でこう書かれていた。

《お手続きが済んでいないようです。再度、署へお越しください。402号室まで》

……“署”?

光莉は思わず、声に出して読んだ。

「しょ……?」

意味がわからなかった。けれど“402号室”という数字が脳にひっかかった。

思い返しても、一度もその部屋の住人に会ったことがない。

それでも、何かがそこにあると知っていた。最初から。

ゆっくりとドアを開け、廊下に出る。

電気は点いているのに、妙に空気が重い。

誰もいない。誰も見ていないのに、“全員が見ている”ような視線。

エレベーターを使わず、階段を降りる。

足音だけがカツン……カツン……と響いていく。

402号室の前に立つ。

ノブに手をかけた瞬間、“内側から”ドアがスッと開いた。

「おかえりなさい、川島さん」

あの中年刑事が、そこに立っていた。

「……っ、あなた……!」

光莉の声は裏返った。

彼は以前と同じく、貼りついたような笑みを浮かべたまま、軽く頭を下げる。

「ご案内します。中で、お手続きを」

誘われるまま、部屋の中へ。

そこは――かつて光莉が“新宿署の相談室”として訪れた光景と、まったく同じだった。

壁の色も、机の質感も、椅子の並びも。匂いすら。

だが違うのは、壁に掛けられた札。

【〇〇マンション 共助会 贈与部 事務局】

「……ここって……警察じゃ……」

「違いますよ、最初から。貴女がそう思い込まれただけです」

彼が手元のリモコンを操作すると、モニターが点いた。

そこには光莉が“相談していた”ときの映像。

だが背景は、まさに今この部屋。椅子の色、壁紙の柄――何一つ違わない。

「嘘……私……確かに、署に……」

「そう見えていたのです、貴女には。思い込まされたのではなく、“思い込んだ”のです」

刑事――いや、“贈与部担当者”は静かに説明を続けた。

「最初におすそ分けを受け取られたときのことを、覚えていますか?」

「……最初の煮物……?」

「はい。あれには、ごく微量の“協調剤”が含まれていました。

摂取者の感受性や抵抗力に応じて、共感性や暗示性が増します」

「薬……だったの……?」

「いいえ、薬ではなく、“土着的な手法”ですよ。

人の記憶を、誰も傷つけずに調理する方法です」

光莉は、口元を覆った。

思い返す。あの甘い香り、出汁の深み。

心がほどけるような安心感。あれが、罠だった――

「……でも……なぜ私……」

「隆斗さんではなく、貴女が“提供者”として選ばれた理由ですね?」

彼は言葉を選ぶように、静かに笑った。

「このマンションでは、ある条件を満たした方が“渡す側”に回されることがあります。

貴女のように、日常的に家事を担い、料理への関心があり、そして――」

彼は一拍置いた。

「――心に“強い理性と良心”を持っている人ほど、良い“提供者”になる」

「……理性が……?」

「そう。“ためらい”がある者ほど、“最後の一線を越える瞬間”の味わいが深くなる」

ぞくりと、寒気が走った。

「まさか……それで……」

「貴女は何度も“拒もうとした”。

けれどその都度、幻覚や暗示が支援したのです。

記憶の置換。感情のマスキング。環境の模倣」

光莉は、頭を押さえた。

痛む。軋む。過去が、塗り替わる。

「じゃあ……“新宿署に相談に行った”のも……」

「ええ、すべて“ここ”で完結しています」

壁のスクリーンに、もう一枚の映像が映し出された。

“新宿署の前で電話をする自分”の姿。

だが、背景に写る建物のガラスには、

はっきりと『〇〇マンション』の文字が反射していた。

「……うそ……」

「貴女は一歩も、マンションの外に出ていません」

その言葉に、視界が大きく揺れた。

崩れる。すべての記憶が、瓦礫のように。

「ここで、全て済んでいるのです。

相談も、安心も、苦情も、贈与の訓練も。

そう、“調理の準備”もね」

中年刑事――いや、贈与部管理者は手元のタブレットをスワイプした。

光莉の顔写真と、ログイン済みのプロフィール画面。

その肩書には、こう記されていた。

《贈与担当補佐・川島光莉(仮登録)》

Subunit_3:解体

「次の贈与対象が、届いております」

中年刑事――いや贈与部担当者が、

モニターに表示されたデータを光莉に見せた。

そこには、一枚の写真。

年老いた女性の顔。

目元の皺、くすんだ肌、痩せた肩。――光莉の“母親”だった。

「な……んで……」

光莉は立ち上がりかけ、椅子に膝をぶつけてよろけた。

「なにこれ……私の母を……?」

「ええ、共助会としての正式な選定です」

彼は淡々と言った。

「川島様の“贈与者への転化”が、一定段階を越えました。

ゆえに“次の供物”は、特に縁のある対象が適していると判断されました」

「そんなの……選んでない……! 勝手に……っ」

「ええ、もちろんです。だからこそ、これから“選ばせて”いただくのです」

モニターに次々と、写真が表示された。

母。隆斗。中学時代の同級生。一度だけ立ち話したことのある隣人。

そして、自分。

「……どういう……こと」

「貴女自身を“再調理”することも可能です。そうされる方も珍しくありません」

彼はまるで、食材を説明するような口調だった。

「ただし……」

彼の声が、ふっと柔らかくなった。

「一度“他者を選ぶ”という行為を経験されますと、調理の負担は大きく軽減されます」

光莉は、背筋を這う感覚に身を震わせた。

彼が言っていることは、“殺す苦しみは、一度目が最も重い”という意味だった。

「やめて……誰も……殺したくない……」

だがその瞬間、テーブルの上に滑り込むように現れた一枚の紙。

そこには、こう記されていた。

《第一次贈与達成ログ》

《提供物:隆斗》

《部位:上腕、腹部、大腿部》

《調理法:煮物、焼き物》

《感想:とても美味しかったです。また期待しています》

「これは……違う……違う……っ!」

「いいえ、これは“記録”です」

担当者が優しく囁くように言った。

「記憶は曖昧でも、記録は消えません」

「うそ……私は……」

光莉の目の前で、卓上の肉がほんのりと湯気を立て始めた。

テーブルに乗った煮物の皿。

彼女は見覚えがあった。

あの日。最初に届けられた、あの“煮物”。

でも、それは今、自分の手で盛りつけたものとまったく同じだった。

「……わたし……」

ふらりと立ち上がる。

「わたしが……あげたの……?」

「はい。貴女は、もう十分に“渡せる顔”になっています」

背中に、重みが落ちてくる。

魂がひとつ、崩れ落ちる音がした。

映像が切り替わった。

そこには、光莉が包丁を持ち、肉を切り分けている姿。

血の跳ねたエプロン。白い手袋。

笑っていた。

悲しそうに、楽しそうに、泣きながら笑っていた。

「やだ……やだ、やだ、やだ……!」

光莉は叫んだ。耳をふさぎ、目を閉じる。

だがその映像は、脳の裏側に焼きついていた。

――全部、自分がやった。

そう思ってしまった。

「次の提供者の“お届け”は、明日午後予定です」

担当者が、静かに言った。

「それまでに、選んでおいてください。誰を、贈るのか」

モニターには、再び写真一覧が映っていた。

母。

隣人。

……自分。

そのときだった。

冷蔵庫の向こうから、声がした。

「ねえ、ひかりちゃん。もう“選んだ顔”してるよ」

振り返った先にいたのは、白いワンピースの少女。

少女の顔は、光莉と“同じだった”。

ただし――口元だけが、無理やり裂けたように笑っていた。

「あなたが選ばないなら、“私”が選んであげる」

「まって……やめ……!」

光莉の叫びは、冷蔵庫の扉の音にかき消された。

バタン、と閉まる。

次の瞬間、冷蔵庫の奥から、“母親の声”が、優しく聞こえた。

「光莉……ごはん、ありがとうね」

Subunit_4:配達

夜の帳が降りる頃、501号室の窓に薄く灯がともっていた。

川島光莉は、台所の真ん中に立っていた。

足元のビニールシートは、新品のもので敷き直されていた。

換気扇は止まっている。

テレビも、時計も、すべての電子音が消えた。

あるのは、自分の心音と、冷蔵庫の“中”から漏れるかすかな唸り声だけ。

光莉は、エプロンを締め直した。

胸元にぶら下がる名札には、こう記されている。

《川島光莉|贈与部補佐》

気づけば、抵抗はなかった。

恐怖は、遠い霧のように後退していた。

かわりにあったのは――妙な“義務感”だった。

「渡さなきゃ」

冷蔵庫の扉が勝手に開く。

何も入っていないはずの中から、包丁とまな板がスライドして現れる。

まるで、“誰か”が支度を整えてくれていたように。

テーブルの上には、銀色のパッケージに包まれた“供物”。

先ほど届いた段ボールの中に、それは入っていた。

開ける。

鼻にツンと来る、生肉の匂い。

脂のついたビニール。

中には、指が五本、並んでいた。

だが不思議と、グロテスクには見えなかった。

「よく切れる……」

自分の声ではないようだった。

光莉は、それらを丁寧に切り分け、盛りつけていく。

まるで、昔見た料理番組のように。

味付けは不要だった。最初から“調味済”だった。

皮膚の表面に文字が刻まれていた。

《これは“あなたの選択”です》

涙がこぼれた。

でも、止まらなかった。手も、動きをやめなかった。

次に取り出した肉塊は、腹部と思しき部位。

しぼんだ乳房の端に、見覚えのあるホクロがあった。

「……お母さん……」

包丁を持つ手が、一瞬止まった。

けれどそのとき、背後からあの声が聞こえた。

「光莉、ごはん、ありがとうね」

やさしい、やさしい声だった。

心が焼けるように熱くなる。

だが、その熱はどこか心地よかった。

鍋に火を入れる。

切った肉を、ゆっくりと沈める。

じゅう、と音がした。

鍋の中で油が弾ける。

光莉の顔が、油煙に照らされてにじむ。

笑っていた。

「できた……」

出来上がった“料理”をタッパーに詰める。

ビニール袋に入れ、封をし、名札を添える。

《川島光莉/第2回 贈与完了》

そのとき、玄関のチャイムが鳴った。

ピンポーン。

モニターを見ると、誰もいない。

だがドアを開けると、白い紙袋がひとつ、置かれていた。

袋にはこう書かれていた。

《おすそ分け、ありがとうございます》

光莉は袋を手に取り、微笑んだ。

その顔は、完全に“渡す側”のものだった。

――

夜が更ける。

冷蔵庫の奥から、何かがのたうつ音がした。

扉がまた、開いた。

今度は、中に“自分の顔”が浮かんでいた。

「また渡せるよね?」

その“顔”が、笑っていた。

白く膨れた頬、黒く濁った瞳。

光莉自身のものだった。

「もちろん……だって、もう私、名前すら――」

その瞬間、冷蔵庫の内部から“名札”が吸い込まれていった。

あの名札。

“川島光莉”と書かれたもの。

もはや、どこにも“名前”が残っていない。

ドアが閉まる。

鍵がカチリと音を立てて外れる。

部屋の中に、また“誰か”が入ってくる気配がした。

光莉は、何も見ない。

何も言わない。

ただ、笑っていた。

「また……誰かに……あげなきゃ……」

――

冷蔵庫の音で、目が覚めた。

「……開いてる」

誰かが開けたわけじゃない。そんな気がした。

でも、開いていた。確かに。

奥から、ひやりと濡れた空気が這い出している。

午前2時13分。

光莉は、床に座ったまま、それを眺めていた。

起きたというより、“そこに居た”自分に気づいたような感覚だった。

部屋は静まり返っている。テレビも、電気も、すべて消していた。

なのに冷蔵庫だけが、生き物のように開いていた。

中には、真新しいタッパーが一つ。

中身は空。

だが、指でなぞったような痕跡が、赤茶けた色で縁にこびりついていた。

その隣には、小さな銀色のスプーンが――隆斗が使っていたやつだ。

「……いつの……?」

手が震える。

けれど目は、スプーンの曲面に映る自分の顔を捉えたままだった。

笑っていないはずなのに、なぜか口角が、ゆっくりと上がっていた。

――

夕方。

光莉は、玄関のポストに手を伸ばした。

封筒が一通、差し込まれていた。

差出人はなかった。

開けると、中には一枚の紙と、写真。

「ご提供、ありがとうございました」

ただ、それだけ。

写真には、リビングの床に置かれたタッパーと、

その隣に座っている自分の姿が写っていた。

――笑っていた。

だが、自分にはその記憶がない。

「……撮られた覚え……ない」

紙の裏には、達筆な手書き。

《次回は“骨の処理”もお願いしますね》

その文字を見た瞬間、背中が泡立つように粟立った。

床を見る。ゴミ箱を見る。

……いや、床下収納がある。

開ける。

中に詰めていた保存食の箱の下に――銀色のトレイがあった。

アルミの皿。肉の塊。乾いた血。

そしてその奥に、ぐしゃりと潰れたもの――隆斗のスマホ。

まだ通知が点滅している。

「会社から10件」「母から3件」

光莉のスマホには、一件も来ていなかった。

「……どうして……」

わからない。

でも、わかっている気がする。

誰が、いつ、どこで――“彼を部屋に運んだのか”。

冷蔵庫のドアが、ゆっくりと閉まった。自動で。

何も触れていないのに、

スーッと、吸い込まれるように音もなく閉じられた。

その隙間に、何かの“舌”のようなものが、ひらりと揺れた気がした。

――

夜。

光莉はソファに座っていた。

テレビがいつの間にか点いており、報道番組が流れていた。

画面には、雨に沈んだ新宿の映像。

黒い雲と冠水した道路、停止した信号、避難所に運び込まれる高齢者たち。

アナウンサーの声が重たく響く。

「東京都にもたらした大雨災害の影響は、東京都23区内全域に及んでおり、

特に被害の甚大な新宿区では、今夜から明日にかけて全域で停電と通信障害の発生

が予測されております」

その下に、静かに流れるテロップ。

『現在、住民の安否確認を行っておりますが、

区内一部地域で住民登録情報の齟齬が発生。

○○マンションの居住者について情報が錯綜しており、

全戸入居済みとの届けが出ておりますが、501号室についてのみ、

現時点で“空室”として処理されています』

光莉の目が止まった。瞬きもできないまま、画面を見つめた。

「……うそ」

テレビは淡々と、避難の呼びかけを続けていた。

でも、そこに“自分”の姿はない。

自分の部屋が、空室として扱われている。

「いるのに……ここに、ちゃんと……いるのに……」

手のひらが震え出す。

ソファの下に置いていたスマホを取り上げるが――圏外。

再起動しても、画面の左上には“通信なし”の表示。

その瞬間、画面が一瞬だけ、砂嵐に切り替わった。

そして、次の瞬間。

テレビボードの上。白い小皿が置かれていた。

そこには、爪のような欠片と、

毛のついた皮膚の破片が乾いた状態で転がっていた。

光莉は、震える声で呟いた。

「……私のじゃ、ない……」

だが心のどこかで、それが“かつて、

誰かからもらったもの”である気がしてならなかった。

――

その夜の夢。

光莉はエプロンを着けていた。

キッチンで、まな板の上に肉を並べていた。

包丁を持つ手元に、血が溜まっていた。

彼女は笑っていた。

その背後に、冷蔵庫がぽっかりと口を開けていた。

その口の奥――かつて聞いた声がした。

「もう大丈夫。あなた、ちゃんと渡せたから」

光莉は振り向いて言った。

「また……来るの?」

答えはなかった。

代わりに、冷蔵庫の奥からスライドのように滑り出てきたもの――

自分の名前が印刷された“共助会 贈与部”の名札。

それを手に取ったとき、何かが“切り替わる”感覚があった。

誰かを、渡すこと。

それが、“仕事”になるような感覚だった。

Subunit_2:幻署

午後4時11分。

冷蔵庫の下に、もう一つの“メモ”が落ちていた。

白い封筒の中、シンプルな文字でこう書かれていた。

《お手続きが済んでいないようです。再度、署へお越しください。402号室まで》

……“署”?

光莉は思わず、声に出して読んだ。

「しょ……?」

意味がわからなかった。けれど“402号室”という数字が脳にひっかかった。

思い返しても、一度もその部屋の住人に会ったことがない。

それでも、何かがそこにあると知っていた。最初から。

ゆっくりとドアを開け、廊下に出る。

電気は点いているのに、妙に空気が重い。

誰もいない。誰も見ていないのに、“全員が見ている”ような視線。

エレベーターを使わず、階段を降りる。

足音だけがカツン……カツン……と響いていく。

402号室の前に立つ。

ノブに手をかけた瞬間、“内側から”ドアがスッと開いた。

「おかえりなさい、川島さん」

あの中年刑事が、そこに立っていた。

「……っ、あなた……!」

光莉の声は裏返った。

彼は以前と同じく、貼りついたような笑みを浮かべたまま、軽く頭を下げる。

「ご案内します。中で、お手続きを」

誘われるまま、部屋の中へ。

そこは――かつて光莉が“新宿署の相談室”として訪れた光景と、まったく同じだった。

壁の色も、机の質感も、椅子の並びも。匂いすら。

だが違うのは、壁に掛けられた札。

【〇〇マンション 共助会 贈与部 事務局】

「……ここって……警察じゃ……」

「違いますよ、最初から。貴女がそう思い込まれただけです」

彼が手元のリモコンを操作すると、モニターが点いた。

そこには光莉が“相談していた”ときの映像。

だが背景は、まさに今この部屋。椅子の色、壁紙の柄――何一つ違わない。

「嘘……私……確かに、署に……」

「そう見えていたのです、貴女には。思い込まされたのではなく、“思い込んだ”のです」

刑事――いや、“贈与部担当者”は静かに説明を続けた。

「最初におすそ分けを受け取られたときのことを、覚えていますか?」

「……最初の煮物……?」

「はい。あれには、ごく微量の“協調剤”が含まれていました。

摂取者の感受性や抵抗力に応じて、共感性や暗示性が増します」

「薬……だったの……?」

「いいえ、薬ではなく、“土着的な手法”ですよ。

人の記憶を、誰も傷つけずに調理する方法です」

光莉は、口元を覆った。

思い返す。あの甘い香り、出汁の深み。

心がほどけるような安心感。あれが、罠だった――

「……でも……なぜ私……」

「隆斗さんではなく、貴女が“提供者”として選ばれた理由ですね?」

彼は言葉を選ぶように、静かに笑った。

「このマンションでは、ある条件を満たした方が“渡す側”に回されることがあります。

貴女のように、日常的に家事を担い、料理への関心があり、そして――」

彼は一拍置いた。

「――心に“強い理性と良心”を持っている人ほど、良い“提供者”になる」

「……理性が……?」

「そう。“ためらい”がある者ほど、“最後の一線を越える瞬間”の味わいが深くなる」

ぞくりと、寒気が走った。

「まさか……それで……」

「貴女は何度も“拒もうとした”。

けれどその都度、幻覚や暗示が支援したのです。

記憶の置換。感情のマスキング。環境の模倣」

光莉は、頭を押さえた。

痛む。軋む。過去が、塗り替わる。

「じゃあ……“新宿署に相談に行った”のも……」

「ええ、すべて“ここ”で完結しています」

壁のスクリーンに、もう一枚の映像が映し出された。

“新宿署の前で電話をする自分”の姿。

だが、背景に写る建物のガラスには、

はっきりと『〇〇マンション』の文字が反射していた。

「……うそ……」

「貴女は一歩も、マンションの外に出ていません」

その言葉に、視界が大きく揺れた。

崩れる。すべての記憶が、瓦礫のように。

「ここで、全て済んでいるのです。

相談も、安心も、苦情も、贈与の訓練も。

そう、“調理の準備”もね」

中年刑事――いや、贈与部管理者は手元のタブレットをスワイプした。

光莉の顔写真と、ログイン済みのプロフィール画面。

その肩書には、こう記されていた。

《贈与担当補佐・川島光莉(仮登録)》

Subunit_3:解体

「次の贈与対象が、届いております」

中年刑事――いや贈与部担当者が、

モニターに表示されたデータを光莉に見せた。

そこには、一枚の写真。

年老いた女性の顔。

目元の皺、くすんだ肌、痩せた肩。――光莉の“母親”だった。

「な……んで……」

光莉は立ち上がりかけ、椅子に膝をぶつけてよろけた。

「なにこれ……私の母を……?」

「ええ、共助会としての正式な選定です」

彼は淡々と言った。

「川島様の“贈与者への転化”が、一定段階を越えました。

ゆえに“次の供物”は、特に縁のある対象が適していると判断されました」

「そんなの……選んでない……! 勝手に……っ」

「ええ、もちろんです。だからこそ、これから“選ばせて”いただくのです」

モニターに次々と、写真が表示された。

母。隆斗。中学時代の同級生。一度だけ立ち話したことのある隣人。

そして、自分。

「……どういう……こと」

「貴女自身を“再調理”することも可能です。そうされる方も珍しくありません」

彼はまるで、食材を説明するような口調だった。

「ただし……」

彼の声が、ふっと柔らかくなった。

「一度“他者を選ぶ”という行為を経験されますと、調理の負担は大きく軽減されます」

光莉は、背筋を這う感覚に身を震わせた。

彼が言っていることは、“殺す苦しみは、一度目が最も重い”という意味だった。

「やめて……誰も……殺したくない……」

だがその瞬間、テーブルの上に滑り込むように現れた一枚の紙。

そこには、こう記されていた。

《第一次贈与達成ログ》

《提供物:隆斗》

《部位:上腕、腹部、大腿部》

《調理法:煮物、焼き物》

《感想:とても美味しかったです。また期待しています》

「これは……違う……違う……っ!」

「いいえ、これは“記録”です」

担当者が優しく囁くように言った。

「記憶は曖昧でも、記録は消えません」

「うそ……私は……」

光莉の目の前で、卓上の肉がほんのりと湯気を立て始めた。

テーブルに乗った煮物の皿。

彼女は見覚えがあった。

あの日。最初に届けられた、あの“煮物”。

でも、それは今、自分の手で盛りつけたものとまったく同じだった。

「……わたし……」

ふらりと立ち上がる。

「わたしが……あげたの……?」

「はい。貴女は、もう十分に“渡せる顔”になっています」

背中に、重みが落ちてくる。

魂がひとつ、崩れ落ちる音がした。

映像が切り替わった。

そこには、光莉が包丁を持ち、肉を切り分けている姿。

血の跳ねたエプロン。白い手袋。

笑っていた。

悲しそうに、楽しそうに、泣きながら笑っていた。

「やだ……やだ、やだ、やだ……!」

光莉は叫んだ。耳をふさぎ、目を閉じる。

だがその映像は、脳の裏側に焼きついていた。

――全部、自分がやった。

そう思ってしまった。

「次の提供者の“お届け”は、明日午後予定です」

担当者が、静かに言った。

「それまでに、選んでおいてください。誰を、贈るのか」

モニターには、再び写真一覧が映っていた。

母。

隣人。

……自分。

そのときだった。

冷蔵庫の向こうから、声がした。

「ねえ、ひかりちゃん。もう“選んだ顔”してるよ」

振り返った先にいたのは、白いワンピースの少女。

少女の顔は、光莉と“同じだった”。

ただし――口元だけが、無理やり裂けたように笑っていた。

「あなたが選ばないなら、“私”が選んであげる」

「まって……やめ……!」

光莉の叫びは、冷蔵庫の扉の音にかき消された。

バタン、と閉まる。

次の瞬間、冷蔵庫の奥から、“母親の声”が、優しく聞こえた。

「光莉……ごはん、ありがとうね」

Subunit_4:配達

夜の帳が降りる頃、501号室の窓に薄く灯がともっていた。

川島光莉は、台所の真ん中に立っていた。

足元のビニールシートは、新品のもので敷き直されていた。

換気扇は止まっている。

テレビも、時計も、すべての電子音が消えた。

あるのは、自分の心音と、冷蔵庫の“中”から漏れるかすかな唸り声だけ。

光莉は、エプロンを締め直した。

胸元にぶら下がる名札には、こう記されている。

《川島光莉|贈与部補佐》

気づけば、抵抗はなかった。

恐怖は、遠い霧のように後退していた。

かわりにあったのは――妙な“義務感”だった。

「渡さなきゃ」

冷蔵庫の扉が勝手に開く。

何も入っていないはずの中から、包丁とまな板がスライドして現れる。

まるで、“誰か”が支度を整えてくれていたように。

テーブルの上には、銀色のパッケージに包まれた“供物”。

先ほど届いた段ボールの中に、それは入っていた。

開ける。

鼻にツンと来る、生肉の匂い。

脂のついたビニール。

中には、指が五本、並んでいた。

だが不思議と、グロテスクには見えなかった。

「よく切れる……」

自分の声ではないようだった。

光莉は、それらを丁寧に切り分け、盛りつけていく。

まるで、昔見た料理番組のように。

味付けは不要だった。最初から“調味済”だった。

皮膚の表面に文字が刻まれていた。

《これは“あなたの選択”です》

涙がこぼれた。

でも、止まらなかった。手も、動きをやめなかった。

次に取り出した肉塊は、腹部と思しき部位。

しぼんだ乳房の端に、見覚えのあるホクロがあった。

「……お母さん……」

包丁を持つ手が、一瞬止まった。

けれどそのとき、背後からあの声が聞こえた。

「光莉、ごはん、ありがとうね」

やさしい、やさしい声だった。

心が焼けるように熱くなる。

だが、その熱はどこか心地よかった。

鍋に火を入れる。

切った肉を、ゆっくりと沈める。

じゅう、と音がした。

鍋の中で油が弾ける。

光莉の顔が、油煙に照らされてにじむ。

笑っていた。

「できた……」

出来上がった“料理”をタッパーに詰める。

ビニール袋に入れ、封をし、名札を添える。

《川島光莉/第2回 贈与完了》

そのとき、玄関のチャイムが鳴った。

ピンポーン。

モニターを見ると、誰もいない。

だがドアを開けると、白い紙袋がひとつ、置かれていた。

袋にはこう書かれていた。

《おすそ分け、ありがとうございます》

光莉は袋を手に取り、微笑んだ。

その顔は、完全に“渡す側”のものだった。

――

夜が更ける。

冷蔵庫の奥から、何かがのたうつ音がした。

扉がまた、開いた。

今度は、中に“自分の顔”が浮かんでいた。

「また渡せるよね?」

その“顔”が、笑っていた。

白く膨れた頬、黒く濁った瞳。

光莉自身のものだった。

「もちろん……だって、もう私、名前すら――」

その瞬間、冷蔵庫の内部から“名札”が吸い込まれていった。

あの名札。

“川島光莉”と書かれたもの。

もはや、どこにも“名前”が残っていない。

ドアが閉まる。

鍵がカチリと音を立てて外れる。

部屋の中に、また“誰か”が入ってくる気配がした。

光莉は、何も見ない。

何も言わない。

ただ、笑っていた。

「また……誰かに……あげなきゃ……」

――

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

それなりに怖い話。

只野誠

ホラー

これは創作です。

実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。

本当に、実際に起きた話ではございません。

なので、安心して読むことができます。

オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。

不定期に章を追加していきます。

2025/12/31:『たこあげ』の章を追加。2026/1/7の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/30:『ねんがじょう』の章を追加。2026/1/6の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/29:『ふるいゆうじん』の章を追加。2026/1/5の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/28:『ふゆやすみ』の章を追加。2026/1/4の朝4時頃より公開開始予定。

2025/12/27:『ことしのえと』の章を追加。2026/1/3の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/26:『はつゆめ』の章を追加。2026/1/2の朝8時頃より公開開始予定。

2025/12/25:『がんじつのおおあめ』の章を追加。2026/1/1の朝4時頃より公開開始予定。

※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

【完結】ホラー短編集「隣の怪異」

シマセイ

ホラー

それは、あなたの『隣』にも潜んでいるのかもしれない。

日常風景が歪む瞬間、すぐそばに現れる異様な気配。

襖の隙間、スマートフォンの画面、アパートの天井裏、曰く付きの達磨…。

身近な場所を舞台にした怪異譚が、これから続々と語られていきます。

じわりと心を侵食する恐怖の記録、短編集『隣の怪異』。

今宵もまた、新たな怪異の扉が開かれる──。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる