2 / 60

第一章第一節anguish1

穏やかな朝、静寂の底

しおりを挟む

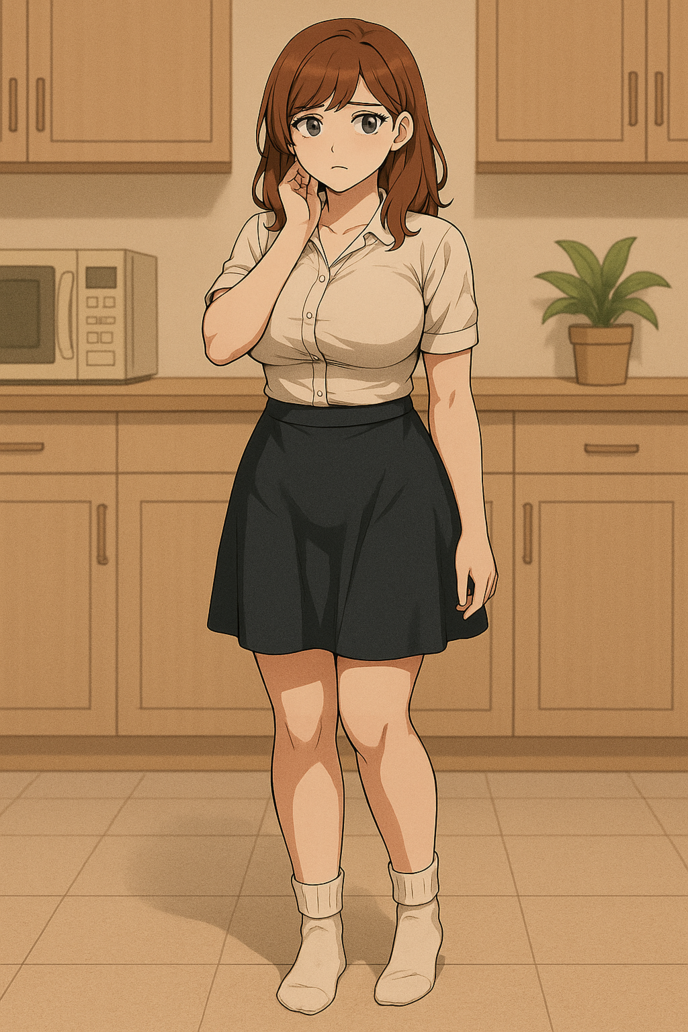

台所の薄明かりのなか、味噌汁の湯気が静かに揺れている。

テーブルの上には焼き魚と白いご飯、彩りの少ない朝食が整然と並ぶ。

だが空気は妙に重く澱み、時計の針が秒を刻むたび、部屋の静けさが膨張し、

音のない“何か”がテーブルの下に這い寄る。

味噌汁の湯気がひときわ濃く揺れる瞬間、誰もが息を止めているようだった。

「はい、お味噌汁できたよ。今日は豆腐とわかめね」

翔子は明るい声を意識して発し、丁寧に椀を配る。

その指先は流れるように滑らかだが、返るのは抑え込まれた沈黙ばかり。

康人は新聞に目を落とし、コーヒーのカップを静かに口へ運ぶ。

喉が鳴る音だけがやけに大きく響き、陶器がテーブルに当たるときの微かな音にさえ、

家族の全員が無言で反応してしまう。愛情も期待も、そこにはもう影さえ残っていなかった。

昴流が空気を和ませるように、「今日、塾18時からだよ」と柔らかな声で言う。

その声音が、この食卓で唯一体温を感じさせるものだった。

翔子の口元に一瞬だけ優しい笑みがよぎるが、それもすぐに消える。

凛桜は黒いカルバンクラインのロゴTシャツにアンクルデニム、

玄関のたたきで素足のまま椅子を引き、黙々と朝食を終え、

食器を静かに重ねて立ち上がる。

リュックを肩に、髪を一つに結い、表情は意思の強い直線。

昴流の使った茶碗だけは、翔子が気を遣って丁寧に洗い、ふきんで磨き上げる。

凛桜は玄関で「白いVANSのスニーカー」に素早く足を入れる。

かかとを鳴らして靴紐を締める動作まで、全てに隙のないリズムが刻まれている。

「行ってきます」と短く発し、

鏡にだけ一瞥、家族には背を向けたまま、

戸をピシャリと閉じる。その音だけが家中に鋭く残る。

テーブルの端、翔桜の席だけがぽっかりと空いている。

玄関の靴箱には、埃をかぶった翔桜の上履きが隅に追いやられている。

誰もその存在に触れないまま、見て見ぬふりを続けている。

家の中にいなければならないはずの長男の気配が、

日常の端々からしつこく剥がれ落ちていく。

その異物感だけが、朝の静けさに染みついていた。

「翔桜~、今日は講義あるんでしょ~?」

二階に向かって声を張る。返事はない。

「……もう、また寝坊?」

ふと微笑みを浮かべるも、それは誰にも見られず空気に溶ける。

康人は新聞を折りたたみ、飲み残しのコーヒーを飲み干す。

言葉もなく革靴を履き、背を向けて片手だけを挙げて去っていく。

足音が玄関に消えても、家族の気配だけが薄く残る。

リビングに独り取り残された翔子は、

食器を片付けながら、キッチンカウンターに残る朝の冷気を感じる。

「お母さん仕事いくね」

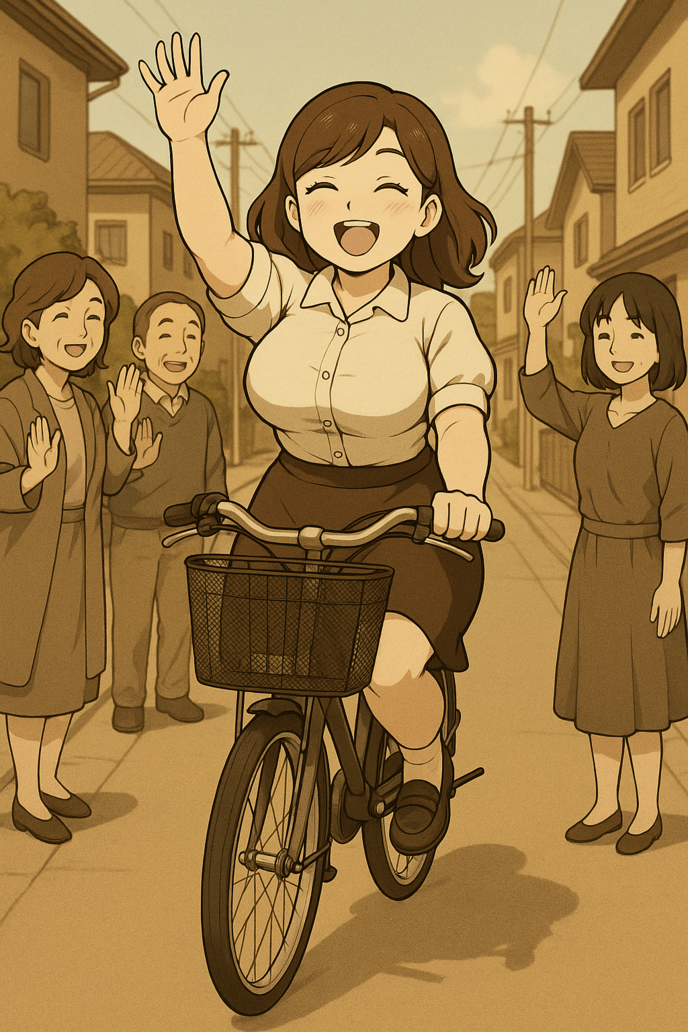

エコバッグを前カゴに入れ、自転車の鍵を確認。

玄関の外へ出ると、朝露がまだ残る石畳を踏む足裏に、

ひんやりとした感触が伝わる。

垣根の向こう、山根町内会長が箒を片手に、

「翔子さん、今日も元気だねぇ」と声をかけてきた。

その手には節くれだった皺、箒の持ち手を撫でる親指がやたらと動く。

薄い唇を舐める癖があり、言葉の途中で時折、舌がのぞく。

翔子は満面の笑顔を張り付けて、会釈する。

「ありがとうございます」

サドルに跨ると、Tシャツの下に潜む重い胸が、体ごと揺さぶり跳ね上がる。

バスト98、Hカップの質量は、ペダルを一踏みするたび、

生地がきしみ、谷間が汗ばみ、

乳房の輪郭が空気そのものを歪ませていく。

人通りのある道を走るたび、

その質量の振動が自分自身にまで羞恥を突き刺した。

昔から――人前で胸を少しでも隠す癖がついていた。

だが自転車を漕ぐと、どうしてもその動きと質量が、

否応なく目立ち、視線を吸い寄せてしまう。

山根の視線が一瞬、翔子の胸元から脚へと滑り落ちる。

Tシャツ越しの膨らみに触れるその眼差しは、

遠慮の仮面を被っていても、確実に欲望の熱を孕んでいた。

視線を外した後も、頬の上にじんわり残る熱と、肌の下を撫でるような感覚が消えない。

(……また見られてる……)

羞恥と諦めがない交ぜになり、胸の奥に小さな痛みが走る。

「気をつけて行ってきなさいな。今日も暖かくなるらしいよ」

山根の声が、遠くで犬が一度だけ翔子に向かって短く吠える声と重なる。

翔子は何事もなかったように顔を逸らし、

ペダルを強く踏み込む。自転車の軋み、タイヤのわずかな空気抜け、

道端にはまだ湿った枯葉が貼りつき、朝露が草先できらめく。

ご近所の主婦たちが玄関先で「今日の夕飯どうする?」

「また山根さんちの猫逃げちゃったの?」と小声でささやいている。

翔子が通り過ぎる一瞬、話し声がぴたりと止まり、視線だけがこちらを追いかけてくる。

背中越しに再び囁きが始まり、

今度は自分の噂を混ぜているのではないか

――そんな被膜のような不安が、朝の空気に微かに漂う。

商店のガラスに映る自分の姿。

Tシャツが張り付き、胸の輪郭が無遠慮に押し出されている。

背筋を伸ばし、口角だけを引き上げる作られた微笑――

“女”と“主婦”の仮面が交互に浮かび上がり、

誰の視線を避けているのか、

自分でも分からないまま、視線を逸らす。

(私はただ、“日常を演じる女”を続けているだけ。)

自転車の振動が胸に響き、春の空気が仄かに肌を撫でていく。

そしてどこか遠くの窓――

誰かの視線が、

白い三つ折りソックスと、ふくらはぎから太ももの輪郭をなぞっている気配。

翔子はまだ、その存在に気づかない。

――――

独白① 「白い三つ折りソックス/祈り」

あなたは今日も、同じ時間、同じ場所に自転車を停めて

いつものように歩いていく。

歩くたび、太腿がゆるやかに揺れ、スカートの裾が少しだけ乱れる。

だが足元だけは違う。

白い三つ折りソックス――

雨の日も風の日も、くるぶしにきっちり折られたその白さは一度も崩れたことがない。

あれは決意だ。

誰にも踏み込ませない意思の白。

季節が変わっても、その白だけは守られている。

私はただ、今日も、その白が白のままであることを祈るだけ。

見つめることしかできない。

声もかけられない。

けれど、もしその白が一度でも、ほんの少しだけ汚れたなら――

私はきっと、息を呑んでその先を追い求めてしまうのだろう。

その祈りが叶わないことを願いながら、今日も遠くから見つめている。

ただ、それだけで一日がどうにかなるような気がするから。

――――

ご近所主婦たちの雑談、犬の遠吠え、春の匂い――

私は誰にも知られぬまま、朝の町へ自転車を漕ぎだす。

テーブルの上には焼き魚と白いご飯、彩りの少ない朝食が整然と並ぶ。

だが空気は妙に重く澱み、時計の針が秒を刻むたび、部屋の静けさが膨張し、

音のない“何か”がテーブルの下に這い寄る。

味噌汁の湯気がひときわ濃く揺れる瞬間、誰もが息を止めているようだった。

「はい、お味噌汁できたよ。今日は豆腐とわかめね」

翔子は明るい声を意識して発し、丁寧に椀を配る。

その指先は流れるように滑らかだが、返るのは抑え込まれた沈黙ばかり。

康人は新聞に目を落とし、コーヒーのカップを静かに口へ運ぶ。

喉が鳴る音だけがやけに大きく響き、陶器がテーブルに当たるときの微かな音にさえ、

家族の全員が無言で反応してしまう。愛情も期待も、そこにはもう影さえ残っていなかった。

昴流が空気を和ませるように、「今日、塾18時からだよ」と柔らかな声で言う。

その声音が、この食卓で唯一体温を感じさせるものだった。

翔子の口元に一瞬だけ優しい笑みがよぎるが、それもすぐに消える。

凛桜は黒いカルバンクラインのロゴTシャツにアンクルデニム、

玄関のたたきで素足のまま椅子を引き、黙々と朝食を終え、

食器を静かに重ねて立ち上がる。

リュックを肩に、髪を一つに結い、表情は意思の強い直線。

昴流の使った茶碗だけは、翔子が気を遣って丁寧に洗い、ふきんで磨き上げる。

凛桜は玄関で「白いVANSのスニーカー」に素早く足を入れる。

かかとを鳴らして靴紐を締める動作まで、全てに隙のないリズムが刻まれている。

「行ってきます」と短く発し、

鏡にだけ一瞥、家族には背を向けたまま、

戸をピシャリと閉じる。その音だけが家中に鋭く残る。

テーブルの端、翔桜の席だけがぽっかりと空いている。

玄関の靴箱には、埃をかぶった翔桜の上履きが隅に追いやられている。

誰もその存在に触れないまま、見て見ぬふりを続けている。

家の中にいなければならないはずの長男の気配が、

日常の端々からしつこく剥がれ落ちていく。

その異物感だけが、朝の静けさに染みついていた。

「翔桜~、今日は講義あるんでしょ~?」

二階に向かって声を張る。返事はない。

「……もう、また寝坊?」

ふと微笑みを浮かべるも、それは誰にも見られず空気に溶ける。

康人は新聞を折りたたみ、飲み残しのコーヒーを飲み干す。

言葉もなく革靴を履き、背を向けて片手だけを挙げて去っていく。

足音が玄関に消えても、家族の気配だけが薄く残る。

リビングに独り取り残された翔子は、

食器を片付けながら、キッチンカウンターに残る朝の冷気を感じる。

「お母さん仕事いくね」

エコバッグを前カゴに入れ、自転車の鍵を確認。

玄関の外へ出ると、朝露がまだ残る石畳を踏む足裏に、

ひんやりとした感触が伝わる。

垣根の向こう、山根町内会長が箒を片手に、

「翔子さん、今日も元気だねぇ」と声をかけてきた。

その手には節くれだった皺、箒の持ち手を撫でる親指がやたらと動く。

薄い唇を舐める癖があり、言葉の途中で時折、舌がのぞく。

翔子は満面の笑顔を張り付けて、会釈する。

「ありがとうございます」

サドルに跨ると、Tシャツの下に潜む重い胸が、体ごと揺さぶり跳ね上がる。

バスト98、Hカップの質量は、ペダルを一踏みするたび、

生地がきしみ、谷間が汗ばみ、

乳房の輪郭が空気そのものを歪ませていく。

人通りのある道を走るたび、

その質量の振動が自分自身にまで羞恥を突き刺した。

昔から――人前で胸を少しでも隠す癖がついていた。

だが自転車を漕ぐと、どうしてもその動きと質量が、

否応なく目立ち、視線を吸い寄せてしまう。

山根の視線が一瞬、翔子の胸元から脚へと滑り落ちる。

Tシャツ越しの膨らみに触れるその眼差しは、

遠慮の仮面を被っていても、確実に欲望の熱を孕んでいた。

視線を外した後も、頬の上にじんわり残る熱と、肌の下を撫でるような感覚が消えない。

(……また見られてる……)

羞恥と諦めがない交ぜになり、胸の奥に小さな痛みが走る。

「気をつけて行ってきなさいな。今日も暖かくなるらしいよ」

山根の声が、遠くで犬が一度だけ翔子に向かって短く吠える声と重なる。

翔子は何事もなかったように顔を逸らし、

ペダルを強く踏み込む。自転車の軋み、タイヤのわずかな空気抜け、

道端にはまだ湿った枯葉が貼りつき、朝露が草先できらめく。

ご近所の主婦たちが玄関先で「今日の夕飯どうする?」

「また山根さんちの猫逃げちゃったの?」と小声でささやいている。

翔子が通り過ぎる一瞬、話し声がぴたりと止まり、視線だけがこちらを追いかけてくる。

背中越しに再び囁きが始まり、

今度は自分の噂を混ぜているのではないか

――そんな被膜のような不安が、朝の空気に微かに漂う。

商店のガラスに映る自分の姿。

Tシャツが張り付き、胸の輪郭が無遠慮に押し出されている。

背筋を伸ばし、口角だけを引き上げる作られた微笑――

“女”と“主婦”の仮面が交互に浮かび上がり、

誰の視線を避けているのか、

自分でも分からないまま、視線を逸らす。

(私はただ、“日常を演じる女”を続けているだけ。)

自転車の振動が胸に響き、春の空気が仄かに肌を撫でていく。

そしてどこか遠くの窓――

誰かの視線が、

白い三つ折りソックスと、ふくらはぎから太ももの輪郭をなぞっている気配。

翔子はまだ、その存在に気づかない。

――――

独白① 「白い三つ折りソックス/祈り」

あなたは今日も、同じ時間、同じ場所に自転車を停めて

いつものように歩いていく。

歩くたび、太腿がゆるやかに揺れ、スカートの裾が少しだけ乱れる。

だが足元だけは違う。

白い三つ折りソックス――

雨の日も風の日も、くるぶしにきっちり折られたその白さは一度も崩れたことがない。

あれは決意だ。

誰にも踏み込ませない意思の白。

季節が変わっても、その白だけは守られている。

私はただ、今日も、その白が白のままであることを祈るだけ。

見つめることしかできない。

声もかけられない。

けれど、もしその白が一度でも、ほんの少しだけ汚れたなら――

私はきっと、息を呑んでその先を追い求めてしまうのだろう。

その祈りが叶わないことを願いながら、今日も遠くから見つめている。

ただ、それだけで一日がどうにかなるような気がするから。

――――

ご近所主婦たちの雑談、犬の遠吠え、春の匂い――

私は誰にも知られぬまま、朝の町へ自転車を漕ぎだす。

0

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる