66 / 80

5巻

5-2

しおりを挟む

「私からご説明します。エルディアの枢機卿は、司る職務がそれぞれ異なります。教皇の補佐、都市行政、財務、教育・研究、防衛、医術の六つです」

アレクシスが担当していたのは、防衛だろう。

彼は祓魔騎士であるライルさんの上司として、様々な任務を与えていたわけだし。

「そのうち、私は兄様……教皇の補佐を担当しております。ライルさんの報告によりアレクシスの裏切りが発覚した際、アレクシスを除く残りの枢機卿については、速やかに身辺調査を行いました。これは私と、身辺調査を受ける他の枢機卿らの提案によるものです」

身の潔白を証明するために、自ら申し出たということか。

「無論、これだけでは完全な安心材料にはなりません。そこで私を含む五人の枢機卿は、互いの職務を監査し、エルディアに対して不利益が生じる行いをせず、人類に尽くすことを誓いました」

「あいつらはオレのマブだからな。きっと大丈夫だ。アレクシスの時のようなことは起こらない」

その言葉に、ティアナさんがため息をついた。

「兄様……そう言って、アレクシスを信頼しすぎたから、今回の事態になったんでしょ?」

「そ、それはそうだが……だけど、本当にあいつからは悪意の一欠片も感じなかったんだぜ!?」

悪意の一欠片もない……そんな人物が、本当に存在するのだろうか?

魔族といえど、感情がないわけではない。

むしろ彼らは、人類に対する強い憎しみを抱いてすらいる。

イースに住む魔族たちのように、平和に暮らすことを選んだ人たちは別だが……その他の魔族は、覇王を倒した人類を恨み、自分たちが再び大陸の支配者にならんと怒りを燃やしているのだ。

そんな中、アレクシスだけが異質だった。その真意も目的も何もかもが謎だ。

俺は、実際に彼と相対した時に抱いた感想を述べてみる。

「イースで対峙した時にも感じましたが、彼の考えはあまりにも独特で、いっそ不気味なほどでした。教皇聖下が本心を見極めきれなかったのも、無理はないのかもしれません」

「おお、フォローしてくれるのか、レヴィン! くーっ! なんていいやつなんだ。うおおおおおおお‼」

フェリクスさんが感極まった様子で泣き出す。なんとも情緒が豊かな人だ。

「兄様、うるさい」

「うおおおおおおおおお!!!!」

それからフェリクスさんが落ち着くまで、しばらく時間がかかった。

「お騒がせしました。アレクシス、および枢機卿らについての情報はこれまで話した通りです。そして、これからお話しすること、それが今日私たちがここに来た最大の理由なのです」

「今後の魔族への対応ですね?」

星蘭さんが真剣な眼差しになった。

イースでの戦いからして、魔族は俺たちの想像を絶するほどの戦力を保持している。これまでは大陸の各地で暗躍していたようだが、今後はイースの時のように堂々と姿を現し、人類に敵対していくと考えられる。

「単刀直入に言います。レヴィンさん、ゼクス王、エリーゼ殿下、星蘭星王、そしてソフィア様。どうか我々に力をお貸しください」

ティアナさんが頭を下げると、フェリクスさんも続く。

「力を貸す……とは、一体どういうことでしょうか?」

ゼクスが尋ねる。

「私と兄様は、南方のオケアノスの出身です。つい先日、そのオケアノスが魔族による襲撃を受けました」

「え……?」

突然の報告が信じられず、俺は言葉を失った。

「オケアノスにある最大の町……マリーナシティ。そこが魔族の大群に囲まれたんだ。建国以来、首都までよその敵が攻め込んできたのは初めてのことだ。突然の奇襲で、マリーナシティはあっという間に占拠された……」

あまりに衝撃的なこの事実は、オケアノスで活動する祓魔騎士から齎されたものらしい。

俺は思わず疑問を口にする。

「魔族はイースでの戦いで、戦力の大半を失ったばかりのはずだ。それなのに……わずか数週間で一国の首都を落とせるほどの戦力を用意したということですか?」

気になるのはそれだけじゃない。イースは大陸の最北端にある国で、オケアノスは最南端にある国だ。

あらかじめ戦力を分散して配置していたのか。それとも、なんらかの手段で北にいた魔族たちを南へ転移させたのか。

いずれにせよ、深刻な状況だ。

「分かりません。それほどの戦力を持っていたことは予想外でしたが……魔族がマリーナシティを支配し、オケアノス全土に侵略の手を伸ばそうとしていることは事実です。このままでは、オケアノスはおろか、国境を接する我がエルディアも危ないでしょう。我々としても、見逃すことができない事態です。どうか、魔族との戦いに協力していただけないでしょうか」

ティアナさんの申し出に、ゼクスは思案顔をした。

「南の状況はかなり酷いようですね」

「我が国は僧兵たちと四人の枢機卿を救援に向かわせました。どなたも、魔族の大群を相手するに不足はない実力者たち。ですが……」

言い淀むティアナさんに代わり、星蘭さんが先を続けた。

「首都を押さえられていることが問題でしょうね。魔族たちは首都の人々を人質に取っているのでは?」

「はい。マリーナシティの住民たちの命を盾にされており、枢機卿らも手が出せない状況で……」

「クソッ……‼ あいつら、卑怯な真似をしやがって……‼」

フェリクスさんが怒りに震える。

いかに実力者といえども、人質を取られていては思うように動けないはずだ。

魔族のやり口に怒りを覚えていると、ソフィアさんが口を開く。

「人質を取られたのは厄介ですね。それにしても……一つの国の首都が瞬く間に落とされるなど、考えられないことです。もしかして、魔族には、何か強力な兵器があるのでは?」

「ソフィア様のご推察の通りです。報告によると、マリーナシティはまず、炎を纏った鳥によって急襲されました。尋常ならざる力を前に兵たちはなす術がなく、首都は火の海に包まれるところだったそうです」

「火の鳥だけじゃねえ。巨大な蛇に、狼、青い竜まで現れたそうだ。現地にいた祓魔騎士は、火の鳥たちがどこか別の場所に転移していく様子を目の当たりにしたらしいんだが……彼らによると、あれは聖獣じゃないか、と」

「聖獣が人里を襲った……?」

俺はその報告に耳を疑った。女神が遣わした存在である聖獣は、人々を守る使命を負っている。

理由もなく、人里を襲うはずがない。ということは……

「聖獣たちは、覇王の残滓を取り込まされたものだと思われます」

ティアナさんが推測する。

先の戦いでアレクシスは、体内に覇王の残滓を取り込んでいた。

恐らく、魔族は残滓について相当研究しているのだろう。どうやら、その力を自在に引き出し、他者に付与することができるようだ。

《聖獣使い》として、聖獣が利用されている状況は許せない。

俺はそっと目を閉じ、心の中でリントヴルムを呼んだ。

「レヴィン……何をしているんだ?」

意識を集中させていると、ゼクスが声をかけてきた。

「リントヴルムに頼んだんだ。『今からオケアノスに向かってくれ』って」

「なるほど。君の心はもう決まっているのだな」

「もちろん。とはいえ、俺の一存で勝手に決められることじゃないから、あとでエルフィたちにはちゃんと相談するよ。だけど、俺の仲間は、魔族に襲われてる人がいると聞いて放っておけるような人たちじゃないから」

エルフィ、アリア、エリス、《猩獣使い》のアーガス……俺の仲間たちはかなり腕が立つ。他のみんなも、必ず力になってくれるはずだ。

俺の言葉を聞き、フェリクスさんが破顔した。

「レヴィン、ありがとう……助かるぜ」

「及ばずながら、我がエルウィンも力を貸すつもりだ。だが、レヴィン。一体、どうするつもりだ? 敵は首都を丸ごと人質に取っているんだぞ」

「うん。それなんだけど……空から首都に乗り込んで、人質を救出できないかな? 竜大陸には神竜やワイバーンがたくさんいる。マリーナシティの住人たちを、リントヴルムの背に引き上げちゃえば、遠慮なく魔族を制圧できるだろ?」

「なるほど。敵も遥か上空から救助がやってくるとは思うまい。空を飛べるエルフィたちの機動力であれば、十分に振り切れるだろうしな」

常人では魔族に太刀打ちできない。腕の立つ精鋭で敵を相手にしつつ、兵士たちが住民を避難させることになるだろう。

「では、私が皆さんの目となり口となり、マリーナシティの住民の方たちのもとへ案内いたしましょう。それに、イースには神竜族や、人類との共存を選んだ魔族が多く暮らしています。彼らも救助を手伝ってくれるかと」

ソフィアさんは、未来視の他にもいくつか強力な力を持っている。

たとえば、魔族の警戒が薄い日を予知し、住民たちにのみ【念話】で情報を共有しておく……といった救出計画も可能だ。

彼女がいれば、迅速に住民を助けられるはずだ。

「クローニアも協力します。レグルスとユーリなら、魔族にだって負けないでしょうし」

「では、僕はカエデに声をかけます。もちろん、及ばずながら僕も現場に出るつもりです」

エリーゼと星蘭さんも協力を申し出てくれた。

S級天職《剣皇》のレグルスさんと、エリスの兄であるユーリさん(前は『ユーリ殿』と呼んでいたが、『堅苦しいからやめろ』と言われ、今は『さん』付けだ)は、クローニア随一の騎士たちだ。

セキレイで暮らすカエデさんは鬼人族の長であり、凄まじい刀の使い手である。

星蘭さんは細身ながら、星術と呼ばれるセキレイ独自の魔法を操る。結界を駆使して、住民を守ってくれることだろう。

みんなが助けてくれれば、きっとうまくいく。

俺たちは、人質奪還のために動き出した。

◆ ◆ ◆

フェリクスさんたちとの会談から数日後。

リントヴルムは、オケアノスの上空にいた。竜大陸をはじめとする各国では、人質救出作戦に向けた準備が進んでいる。

そんな中、俺は竜大陸の都市の地下にある監獄を訪れていた。

これはとある事情から囚人を収監する必要性が生じ、最近になって急いで造られたものだ。

監獄と言っても、一般的な牢屋とはかなり違う。

なぜなら、ここに監禁している二人の囚人になるべく不便がないように、内装をきっちり作り込んだからだ。

外に出られないことと、キッチンがないところを除けば、普通の家と変わりなく暮らせるだろう。

「ふぅ……あなたですか《聖獣使い》。いい加減、私たちを牢から出す気になりましたか?」

素っ気なく言い放つ、白い髪の少女――白星。

「僕たちを拘束したところで、アレクシス様に関する情報を吐くつもりはない。尋問しても無駄だよ」

白星とそっくりな見た目をした黒髪の少年、黒星も拒絶の意を示す。

「確かに、ここに閉じ込めているのは申し訳ないけど……二人が記憶を取り戻すまで、こうしていてもらうしかないんだよ」

相変わらず取り付く島もない態度に、俺は苦笑した。

白星と黒星は以前、俺たちと共にセキレイを呪う覇王の残滓を倒すのに協力してくれた双子だ。

覇王を倒した十二の英雄の一人である剣士……紅月さんの子どもであり、十代半ばほどの見た目ながら、千年近い時を生きている。

長い間残滓を倒す方法を探していた白星と黒星だが、その過程でアレクシスと出会い、彼による洗脳を受けてしまった。

双子は一度は洗脳を振り切り、自らの意志で残滓を倒した。

しかしその後、アレクシスに再度暗示をかけられ、これまでの記憶を失ってしまったのだ。今では自分たちを魔族の手下だと思い込み、俺たちに敵意を見せている。

たびたび様子を確認しに来ているものの、まだまだ暗示は解けなさそうだ。

「相変わらず、記憶がどうのと訳が分からないことを言いますね。私たちは白星と黒星。セキレイの出身で、アレクシス様の忠実な部下です。私たちに失われた記憶なんてありません」

「いや、確かに合ってるところもあるんだけど、そうじゃなくて――」

「やはり重症のようだな」

俺の言葉を遮るようにして、スーツを身に纏った紅月さんが姿を見せた。布で包まれた荷物を抱えている。

彼の姿を一目見て、黒星と白星が眼差しを鋭くした。

「紅月……我らが魔族の宿敵! また来たのか!」

「私たちにセクハラしてきた変態……!」

「ま、待て! 誤解だ!」

紅月さんがうろたえた。

イースでの戦いにおいて、洗脳された白星たちは俺たちの妨害役だった。そんな二人を、紅月さんが飛びかかって押さえつけたのだが……白星はその時のことを言っているらしい。

「よもや、父の顔を忘れるとはな。実に悲しいぞ」

「勝手に父親を名乗るなんて気色が悪いです。私たちは両親に捨てられた……そう、アレクシス様から聞いています」

「ぐっ……」

紅月さんがまたもや狼狽する。

二人は実の父の記憶まで失っていた。

今からずっと前、覇王が打ち倒されてすぐの頃、残滓との戦いにおいて、二人の母である初代星王――宵さんが命を落としたという。

紅月さんは自らの体ごと残滓をセキレイの【神樹】……【竜樹】に封じ込め、セキレイの大陸竜の協力のもと、長きにわたって一人で戦い続けてきた。

確かに、結果としては、二人の幼い子どもを置き去りにしてしまったとも言える。

それだけに、二人の「両親に捨てられた」という言葉に、紅月さんは言い返せないのだろう。

「きょ、今日は玩具を持ってきたんだ。お前たちが、幼い頃に遊んでいたものだ。ほら、黒星は覚えているか?」

頻繁に監獄を訪れている紅月さん。

どうやら今日は、黒星たちの幼少期の思い出の品を用い、暗示を解こうという作戦らしい。

布を解いて取り出したのは子ども用の木刀だった。なんだかギラギラした派手な装飾が施されていて、子どもウケしそうなデザインだ。

これなら何か記憶を思い出すのでは……

「フッ、お前はよくこれを腰に佩いて、町を歩いていたのだ。いつも『父さんのような立派な剣士になるんだ』と言っていたんだぞ。それで、我もお前に稽古を――」

「知らないよ。勝手なこと言わないでくれ」

「ぬうっ……」

ダメそうだ。

「な、なら、白星はどうだ? 当時使っていたものに近い、飯事の玩具を持ってきたんだ」

コンロや神竜文明印の魔導具である【冷蔵庫】といった、調理器具のミニチュアのようだ。

紅月さんが取りつけられたボタンを押すと、火が噴き出した。

「特殊な映像を投影しているから、本物の火とそっくりだろう? お前はいつも飯事に興じていたが、いつの間にか玩具の構造の方に興味を持ち出してな。実際の玩具には、このあたりにお前が解体した時にできた傷が――」

「よくそんな気色の悪い妄想ができますね」

「ぬおおおおっ……!」

反抗期の娘のような物言いに、紅月さんが特大のダメージを受けている。

かつて覇王を打倒した英雄の一人が、床に膝をついている姿なんて、かなりレアだ。

しかし、アレクシスの洗脳は強力だな。一体どうすれば……

「戦場では無類の強さを誇る紅月様も、なかなか手こずっておられるようですね」

いつの間にか、監獄に星蘭さんがやってきていた。

隣にはカエデさんもいる。手に包みを抱えているが、何をしに来たんだ?

「我が裔たちか。見ての通りだ。情けない我を笑うがいい」

紅月さんは部屋の隅で膝を抱え、ボソリと呟く。なんだか卑屈になってしまっている。

「セキレイの星王と鬼人族の長か。わざわざこんなところに来て、なんの用?」

「シン……本当に記憶を失くしてるんだね。聞いてはいたけど、少しショックだな」

星蘭さんと黒星はもともと友人同士だったと聞く。

それだけに、彼も気を落としている様子だ。

「そこの男に続いて、あなたまで妙な設定をでっち上げるのですか?」

星蘭さんに胡乱な眼差しを向ける白星を見て、カエデさんが首を傾げた。

「レヴィン殿、彼女は本当に白星殿なのか? かなり性格が異なるようだが……」

確かに、カエデさんの言う通りだ。

俺たちと交流があった白星は、もっと気さくで朗らかな子だった。こんな風にクールで刺々しい性格では断じてない。

「フッ……我の時は『気色の悪い妄想』呼ばわりだったのに、随分と扱いが異なるのだな。これが子を置き去りにした父親の末路というわけか……」

暗い表情を浮かべた紅月さんは、自分と星蘭さんとの扱いの差に傷ついている。

「紅月さんにだって事情があったんですから、そう落ち込まなくても……というか、星蘭さんたちはどうしてここに?」

「実は、覇王の残滓が封印されていた地で興味深いものを見つけたんです。シンたちの記憶を取り戻す鍵になるかもと思って、持ってきました」

セキレイには、覇王の残滓によって汚染された赤煉ヶ原と呼ばれる大地がある。

その最北端にはかつての都があり、残滓との戦いはそこで行われた。

大地が浄化されて以降は探索が進んでいるそうだけど、星蘭さんたちは何を見つけたんだろう?

「これを見てほしい」

カエデさんが手に持っていた包みを解くと、かなり古びた写真が出てきた。

集合写真のようで、竜樹と思しき木の前で十数名がポーズを決めている。

カエデさんは、今よりもずっと幼い姿の黒星と白星、彼らと手を繋ぐ優しげな面立ちで狩衣を纏った女性、そして、ぎこちなく笑う紅月さんを順に指差した。

風雅な着物に身を包んでいることを除けば、紅月さんの見た目は今とまったく変わりがない。

この狩衣を着ている女性って、もしや……

「ほう、懐かしいな。これは、我ら家族と当時の仲間の写真だ」

「やっぱり、千年前の写真なんですね」

女性は、白星と黒星の母――宵さんか。

なんでも、撮影機は当時の神竜文明における最新技術だったそうだ。神竜たちの技術力なら、千年経っても朽ちない写真もお手の物……といったところか。

「紅月様、これを見せればシンたちも、当時のことを思い出すのでは?」

「我が裔は随分と気が利くな。感謝するぞ」

さっそく紅月さんが子どもたちに写真を見せる。

しかし、白星たちは疑わしそうだ。

「これがなんの証拠になるというのですか?」

「大方、僕らと似た見た目の子どもを連れてきて撮影したんだろう? こっちの女性は、そこの星王が女装でもしたんじゃないか? 女らしい顔立ちだし、女装映えしそうだ」

黒星は大真面目な顔をして星蘭さんを指差した。

「なっ!? ち、違いますよ‼ 僕がそんなことするはずないでしょう‼」

星蘭さんが顔を真っ赤にする。

確かに宵さんと星蘭さんは、どことなく雰囲気が似ているけど……

「だが、待ってほしい。奥に映る竜樹についてはどう説明する?」

「それは……」

カエデさんの問いかけに、黒星が黙り込んだ。

そういえば、写真に映っている竜樹は、今のセキレイにあるそれと比べてかなり小さい。

もしかして竜樹を含む神樹って、普通の木のように苗木から成長するものなのか?

「まあいい。こうして一方的に言い募っても、混乱するばかりだろうからな」

そう言った紅月さんは、写真を床に置いて立ち上がった。

「……写真を持っていかなくていいのかい?」

黒星が訝しむ。

「ああ。お前たちの母は、覇王の残滓との戦いによって命を落とした。今となっては、この写真だけが彼女の姿を思い出すよすがとなろう」

「なら、なおさら僕たちに渡す理由が分からない。僕たちはお前の語る記憶など、欠片も持ち合わせていないんだから。破り捨てるかもしれないぞ」

「好きにするといい」

「な、なんだって?」

紅月さんの言葉に、黒星がわずかに動揺する。

「お前たちの記憶が戻らなくとも、健やかに生きていてさえくれればいいと、宵は言うだろう。だがそれと同時に、あいつは忘れ去られたことを寂しがり、悲嘆に暮れ、彼岸で一生泣き続けるに違いない」

「愛が重すぎるのですが……」

「あれはそういう女なんだ、白星。優しく包容力に溢れていて、人前では物わかりのいい振る舞いをしようとする。その実、寂しがり屋で嫉妬深く、自分が除け者にされるとすぐに不機嫌になる困った人物だ。だが、大切な者のためなら、自分が命を賭すことも厭わない。とてもずるい女だった」

そう語る紅月さんの表情はとても寂しげだ。

遠い日の記憶を思い起こして、寂寥の念に駆られているのだろう。

それにしても、宵さんはとても人間味がある人だったらしい。

俺はてっきり、十二の英雄はみな、欠点などない完璧な人物だと思っていた。

……だが、いくら英雄と呼ばれようと、中身は普通の人間と変わらないのかもしれない。

紅月さんが、実の子どもたちにこうして振り回されているように。

「せめて、お前たちの側に置いてやりたくてな。記憶を取り戻さなくてもいい。破り捨てても構わない。だが、せめて宵が映っているところだけは持っていてくれないだろうか」

「……まあ、いいだろう。別にこの写真を見たところでなんの感情も湧かないが、預かることぐらいはしてあげるよ」

黒星の雰囲気がわずかに柔らかくなっている。

記憶を取り戻したというわけではないようだが、すんなりと紅月さんの頼みを受け入れてくれた。

もともと、白星と黒星は、セキレイのために生涯をかけて覇王の残滓を倒そうとした子たちだ。

全てを忘れて別人のような性格になってしまった今でも、心根の優しさは変わっていない。

腰元の刀を握り、紅月さんが踵を返す。

「さて、レヴィン。オケアノスを襲う魔族どもを追い払うのだろう? 荒事で我が出向かぬというのは筋が通らん。かつての英雄として、我も責務を果たそう」

双子を監獄に残し、俺たちはその場を後にした。

アレクシスが担当していたのは、防衛だろう。

彼は祓魔騎士であるライルさんの上司として、様々な任務を与えていたわけだし。

「そのうち、私は兄様……教皇の補佐を担当しております。ライルさんの報告によりアレクシスの裏切りが発覚した際、アレクシスを除く残りの枢機卿については、速やかに身辺調査を行いました。これは私と、身辺調査を受ける他の枢機卿らの提案によるものです」

身の潔白を証明するために、自ら申し出たということか。

「無論、これだけでは完全な安心材料にはなりません。そこで私を含む五人の枢機卿は、互いの職務を監査し、エルディアに対して不利益が生じる行いをせず、人類に尽くすことを誓いました」

「あいつらはオレのマブだからな。きっと大丈夫だ。アレクシスの時のようなことは起こらない」

その言葉に、ティアナさんがため息をついた。

「兄様……そう言って、アレクシスを信頼しすぎたから、今回の事態になったんでしょ?」

「そ、それはそうだが……だけど、本当にあいつからは悪意の一欠片も感じなかったんだぜ!?」

悪意の一欠片もない……そんな人物が、本当に存在するのだろうか?

魔族といえど、感情がないわけではない。

むしろ彼らは、人類に対する強い憎しみを抱いてすらいる。

イースに住む魔族たちのように、平和に暮らすことを選んだ人たちは別だが……その他の魔族は、覇王を倒した人類を恨み、自分たちが再び大陸の支配者にならんと怒りを燃やしているのだ。

そんな中、アレクシスだけが異質だった。その真意も目的も何もかもが謎だ。

俺は、実際に彼と相対した時に抱いた感想を述べてみる。

「イースで対峙した時にも感じましたが、彼の考えはあまりにも独特で、いっそ不気味なほどでした。教皇聖下が本心を見極めきれなかったのも、無理はないのかもしれません」

「おお、フォローしてくれるのか、レヴィン! くーっ! なんていいやつなんだ。うおおおおおおお‼」

フェリクスさんが感極まった様子で泣き出す。なんとも情緒が豊かな人だ。

「兄様、うるさい」

「うおおおおおおおおお!!!!」

それからフェリクスさんが落ち着くまで、しばらく時間がかかった。

「お騒がせしました。アレクシス、および枢機卿らについての情報はこれまで話した通りです。そして、これからお話しすること、それが今日私たちがここに来た最大の理由なのです」

「今後の魔族への対応ですね?」

星蘭さんが真剣な眼差しになった。

イースでの戦いからして、魔族は俺たちの想像を絶するほどの戦力を保持している。これまでは大陸の各地で暗躍していたようだが、今後はイースの時のように堂々と姿を現し、人類に敵対していくと考えられる。

「単刀直入に言います。レヴィンさん、ゼクス王、エリーゼ殿下、星蘭星王、そしてソフィア様。どうか我々に力をお貸しください」

ティアナさんが頭を下げると、フェリクスさんも続く。

「力を貸す……とは、一体どういうことでしょうか?」

ゼクスが尋ねる。

「私と兄様は、南方のオケアノスの出身です。つい先日、そのオケアノスが魔族による襲撃を受けました」

「え……?」

突然の報告が信じられず、俺は言葉を失った。

「オケアノスにある最大の町……マリーナシティ。そこが魔族の大群に囲まれたんだ。建国以来、首都までよその敵が攻め込んできたのは初めてのことだ。突然の奇襲で、マリーナシティはあっという間に占拠された……」

あまりに衝撃的なこの事実は、オケアノスで活動する祓魔騎士から齎されたものらしい。

俺は思わず疑問を口にする。

「魔族はイースでの戦いで、戦力の大半を失ったばかりのはずだ。それなのに……わずか数週間で一国の首都を落とせるほどの戦力を用意したということですか?」

気になるのはそれだけじゃない。イースは大陸の最北端にある国で、オケアノスは最南端にある国だ。

あらかじめ戦力を分散して配置していたのか。それとも、なんらかの手段で北にいた魔族たちを南へ転移させたのか。

いずれにせよ、深刻な状況だ。

「分かりません。それほどの戦力を持っていたことは予想外でしたが……魔族がマリーナシティを支配し、オケアノス全土に侵略の手を伸ばそうとしていることは事実です。このままでは、オケアノスはおろか、国境を接する我がエルディアも危ないでしょう。我々としても、見逃すことができない事態です。どうか、魔族との戦いに協力していただけないでしょうか」

ティアナさんの申し出に、ゼクスは思案顔をした。

「南の状況はかなり酷いようですね」

「我が国は僧兵たちと四人の枢機卿を救援に向かわせました。どなたも、魔族の大群を相手するに不足はない実力者たち。ですが……」

言い淀むティアナさんに代わり、星蘭さんが先を続けた。

「首都を押さえられていることが問題でしょうね。魔族たちは首都の人々を人質に取っているのでは?」

「はい。マリーナシティの住民たちの命を盾にされており、枢機卿らも手が出せない状況で……」

「クソッ……‼ あいつら、卑怯な真似をしやがって……‼」

フェリクスさんが怒りに震える。

いかに実力者といえども、人質を取られていては思うように動けないはずだ。

魔族のやり口に怒りを覚えていると、ソフィアさんが口を開く。

「人質を取られたのは厄介ですね。それにしても……一つの国の首都が瞬く間に落とされるなど、考えられないことです。もしかして、魔族には、何か強力な兵器があるのでは?」

「ソフィア様のご推察の通りです。報告によると、マリーナシティはまず、炎を纏った鳥によって急襲されました。尋常ならざる力を前に兵たちはなす術がなく、首都は火の海に包まれるところだったそうです」

「火の鳥だけじゃねえ。巨大な蛇に、狼、青い竜まで現れたそうだ。現地にいた祓魔騎士は、火の鳥たちがどこか別の場所に転移していく様子を目の当たりにしたらしいんだが……彼らによると、あれは聖獣じゃないか、と」

「聖獣が人里を襲った……?」

俺はその報告に耳を疑った。女神が遣わした存在である聖獣は、人々を守る使命を負っている。

理由もなく、人里を襲うはずがない。ということは……

「聖獣たちは、覇王の残滓を取り込まされたものだと思われます」

ティアナさんが推測する。

先の戦いでアレクシスは、体内に覇王の残滓を取り込んでいた。

恐らく、魔族は残滓について相当研究しているのだろう。どうやら、その力を自在に引き出し、他者に付与することができるようだ。

《聖獣使い》として、聖獣が利用されている状況は許せない。

俺はそっと目を閉じ、心の中でリントヴルムを呼んだ。

「レヴィン……何をしているんだ?」

意識を集中させていると、ゼクスが声をかけてきた。

「リントヴルムに頼んだんだ。『今からオケアノスに向かってくれ』って」

「なるほど。君の心はもう決まっているのだな」

「もちろん。とはいえ、俺の一存で勝手に決められることじゃないから、あとでエルフィたちにはちゃんと相談するよ。だけど、俺の仲間は、魔族に襲われてる人がいると聞いて放っておけるような人たちじゃないから」

エルフィ、アリア、エリス、《猩獣使い》のアーガス……俺の仲間たちはかなり腕が立つ。他のみんなも、必ず力になってくれるはずだ。

俺の言葉を聞き、フェリクスさんが破顔した。

「レヴィン、ありがとう……助かるぜ」

「及ばずながら、我がエルウィンも力を貸すつもりだ。だが、レヴィン。一体、どうするつもりだ? 敵は首都を丸ごと人質に取っているんだぞ」

「うん。それなんだけど……空から首都に乗り込んで、人質を救出できないかな? 竜大陸には神竜やワイバーンがたくさんいる。マリーナシティの住人たちを、リントヴルムの背に引き上げちゃえば、遠慮なく魔族を制圧できるだろ?」

「なるほど。敵も遥か上空から救助がやってくるとは思うまい。空を飛べるエルフィたちの機動力であれば、十分に振り切れるだろうしな」

常人では魔族に太刀打ちできない。腕の立つ精鋭で敵を相手にしつつ、兵士たちが住民を避難させることになるだろう。

「では、私が皆さんの目となり口となり、マリーナシティの住民の方たちのもとへ案内いたしましょう。それに、イースには神竜族や、人類との共存を選んだ魔族が多く暮らしています。彼らも救助を手伝ってくれるかと」

ソフィアさんは、未来視の他にもいくつか強力な力を持っている。

たとえば、魔族の警戒が薄い日を予知し、住民たちにのみ【念話】で情報を共有しておく……といった救出計画も可能だ。

彼女がいれば、迅速に住民を助けられるはずだ。

「クローニアも協力します。レグルスとユーリなら、魔族にだって負けないでしょうし」

「では、僕はカエデに声をかけます。もちろん、及ばずながら僕も現場に出るつもりです」

エリーゼと星蘭さんも協力を申し出てくれた。

S級天職《剣皇》のレグルスさんと、エリスの兄であるユーリさん(前は『ユーリ殿』と呼んでいたが、『堅苦しいからやめろ』と言われ、今は『さん』付けだ)は、クローニア随一の騎士たちだ。

セキレイで暮らすカエデさんは鬼人族の長であり、凄まじい刀の使い手である。

星蘭さんは細身ながら、星術と呼ばれるセキレイ独自の魔法を操る。結界を駆使して、住民を守ってくれることだろう。

みんなが助けてくれれば、きっとうまくいく。

俺たちは、人質奪還のために動き出した。

◆ ◆ ◆

フェリクスさんたちとの会談から数日後。

リントヴルムは、オケアノスの上空にいた。竜大陸をはじめとする各国では、人質救出作戦に向けた準備が進んでいる。

そんな中、俺は竜大陸の都市の地下にある監獄を訪れていた。

これはとある事情から囚人を収監する必要性が生じ、最近になって急いで造られたものだ。

監獄と言っても、一般的な牢屋とはかなり違う。

なぜなら、ここに監禁している二人の囚人になるべく不便がないように、内装をきっちり作り込んだからだ。

外に出られないことと、キッチンがないところを除けば、普通の家と変わりなく暮らせるだろう。

「ふぅ……あなたですか《聖獣使い》。いい加減、私たちを牢から出す気になりましたか?」

素っ気なく言い放つ、白い髪の少女――白星。

「僕たちを拘束したところで、アレクシス様に関する情報を吐くつもりはない。尋問しても無駄だよ」

白星とそっくりな見た目をした黒髪の少年、黒星も拒絶の意を示す。

「確かに、ここに閉じ込めているのは申し訳ないけど……二人が記憶を取り戻すまで、こうしていてもらうしかないんだよ」

相変わらず取り付く島もない態度に、俺は苦笑した。

白星と黒星は以前、俺たちと共にセキレイを呪う覇王の残滓を倒すのに協力してくれた双子だ。

覇王を倒した十二の英雄の一人である剣士……紅月さんの子どもであり、十代半ばほどの見た目ながら、千年近い時を生きている。

長い間残滓を倒す方法を探していた白星と黒星だが、その過程でアレクシスと出会い、彼による洗脳を受けてしまった。

双子は一度は洗脳を振り切り、自らの意志で残滓を倒した。

しかしその後、アレクシスに再度暗示をかけられ、これまでの記憶を失ってしまったのだ。今では自分たちを魔族の手下だと思い込み、俺たちに敵意を見せている。

たびたび様子を確認しに来ているものの、まだまだ暗示は解けなさそうだ。

「相変わらず、記憶がどうのと訳が分からないことを言いますね。私たちは白星と黒星。セキレイの出身で、アレクシス様の忠実な部下です。私たちに失われた記憶なんてありません」

「いや、確かに合ってるところもあるんだけど、そうじゃなくて――」

「やはり重症のようだな」

俺の言葉を遮るようにして、スーツを身に纏った紅月さんが姿を見せた。布で包まれた荷物を抱えている。

彼の姿を一目見て、黒星と白星が眼差しを鋭くした。

「紅月……我らが魔族の宿敵! また来たのか!」

「私たちにセクハラしてきた変態……!」

「ま、待て! 誤解だ!」

紅月さんがうろたえた。

イースでの戦いにおいて、洗脳された白星たちは俺たちの妨害役だった。そんな二人を、紅月さんが飛びかかって押さえつけたのだが……白星はその時のことを言っているらしい。

「よもや、父の顔を忘れるとはな。実に悲しいぞ」

「勝手に父親を名乗るなんて気色が悪いです。私たちは両親に捨てられた……そう、アレクシス様から聞いています」

「ぐっ……」

紅月さんがまたもや狼狽する。

二人は実の父の記憶まで失っていた。

今からずっと前、覇王が打ち倒されてすぐの頃、残滓との戦いにおいて、二人の母である初代星王――宵さんが命を落としたという。

紅月さんは自らの体ごと残滓をセキレイの【神樹】……【竜樹】に封じ込め、セキレイの大陸竜の協力のもと、長きにわたって一人で戦い続けてきた。

確かに、結果としては、二人の幼い子どもを置き去りにしてしまったとも言える。

それだけに、二人の「両親に捨てられた」という言葉に、紅月さんは言い返せないのだろう。

「きょ、今日は玩具を持ってきたんだ。お前たちが、幼い頃に遊んでいたものだ。ほら、黒星は覚えているか?」

頻繁に監獄を訪れている紅月さん。

どうやら今日は、黒星たちの幼少期の思い出の品を用い、暗示を解こうという作戦らしい。

布を解いて取り出したのは子ども用の木刀だった。なんだかギラギラした派手な装飾が施されていて、子どもウケしそうなデザインだ。

これなら何か記憶を思い出すのでは……

「フッ、お前はよくこれを腰に佩いて、町を歩いていたのだ。いつも『父さんのような立派な剣士になるんだ』と言っていたんだぞ。それで、我もお前に稽古を――」

「知らないよ。勝手なこと言わないでくれ」

「ぬうっ……」

ダメそうだ。

「な、なら、白星はどうだ? 当時使っていたものに近い、飯事の玩具を持ってきたんだ」

コンロや神竜文明印の魔導具である【冷蔵庫】といった、調理器具のミニチュアのようだ。

紅月さんが取りつけられたボタンを押すと、火が噴き出した。

「特殊な映像を投影しているから、本物の火とそっくりだろう? お前はいつも飯事に興じていたが、いつの間にか玩具の構造の方に興味を持ち出してな。実際の玩具には、このあたりにお前が解体した時にできた傷が――」

「よくそんな気色の悪い妄想ができますね」

「ぬおおおおっ……!」

反抗期の娘のような物言いに、紅月さんが特大のダメージを受けている。

かつて覇王を打倒した英雄の一人が、床に膝をついている姿なんて、かなりレアだ。

しかし、アレクシスの洗脳は強力だな。一体どうすれば……

「戦場では無類の強さを誇る紅月様も、なかなか手こずっておられるようですね」

いつの間にか、監獄に星蘭さんがやってきていた。

隣にはカエデさんもいる。手に包みを抱えているが、何をしに来たんだ?

「我が裔たちか。見ての通りだ。情けない我を笑うがいい」

紅月さんは部屋の隅で膝を抱え、ボソリと呟く。なんだか卑屈になってしまっている。

「セキレイの星王と鬼人族の長か。わざわざこんなところに来て、なんの用?」

「シン……本当に記憶を失くしてるんだね。聞いてはいたけど、少しショックだな」

星蘭さんと黒星はもともと友人同士だったと聞く。

それだけに、彼も気を落としている様子だ。

「そこの男に続いて、あなたまで妙な設定をでっち上げるのですか?」

星蘭さんに胡乱な眼差しを向ける白星を見て、カエデさんが首を傾げた。

「レヴィン殿、彼女は本当に白星殿なのか? かなり性格が異なるようだが……」

確かに、カエデさんの言う通りだ。

俺たちと交流があった白星は、もっと気さくで朗らかな子だった。こんな風にクールで刺々しい性格では断じてない。

「フッ……我の時は『気色の悪い妄想』呼ばわりだったのに、随分と扱いが異なるのだな。これが子を置き去りにした父親の末路というわけか……」

暗い表情を浮かべた紅月さんは、自分と星蘭さんとの扱いの差に傷ついている。

「紅月さんにだって事情があったんですから、そう落ち込まなくても……というか、星蘭さんたちはどうしてここに?」

「実は、覇王の残滓が封印されていた地で興味深いものを見つけたんです。シンたちの記憶を取り戻す鍵になるかもと思って、持ってきました」

セキレイには、覇王の残滓によって汚染された赤煉ヶ原と呼ばれる大地がある。

その最北端にはかつての都があり、残滓との戦いはそこで行われた。

大地が浄化されて以降は探索が進んでいるそうだけど、星蘭さんたちは何を見つけたんだろう?

「これを見てほしい」

カエデさんが手に持っていた包みを解くと、かなり古びた写真が出てきた。

集合写真のようで、竜樹と思しき木の前で十数名がポーズを決めている。

カエデさんは、今よりもずっと幼い姿の黒星と白星、彼らと手を繋ぐ優しげな面立ちで狩衣を纏った女性、そして、ぎこちなく笑う紅月さんを順に指差した。

風雅な着物に身を包んでいることを除けば、紅月さんの見た目は今とまったく変わりがない。

この狩衣を着ている女性って、もしや……

「ほう、懐かしいな。これは、我ら家族と当時の仲間の写真だ」

「やっぱり、千年前の写真なんですね」

女性は、白星と黒星の母――宵さんか。

なんでも、撮影機は当時の神竜文明における最新技術だったそうだ。神竜たちの技術力なら、千年経っても朽ちない写真もお手の物……といったところか。

「紅月様、これを見せればシンたちも、当時のことを思い出すのでは?」

「我が裔は随分と気が利くな。感謝するぞ」

さっそく紅月さんが子どもたちに写真を見せる。

しかし、白星たちは疑わしそうだ。

「これがなんの証拠になるというのですか?」

「大方、僕らと似た見た目の子どもを連れてきて撮影したんだろう? こっちの女性は、そこの星王が女装でもしたんじゃないか? 女らしい顔立ちだし、女装映えしそうだ」

黒星は大真面目な顔をして星蘭さんを指差した。

「なっ!? ち、違いますよ‼ 僕がそんなことするはずないでしょう‼」

星蘭さんが顔を真っ赤にする。

確かに宵さんと星蘭さんは、どことなく雰囲気が似ているけど……

「だが、待ってほしい。奥に映る竜樹についてはどう説明する?」

「それは……」

カエデさんの問いかけに、黒星が黙り込んだ。

そういえば、写真に映っている竜樹は、今のセキレイにあるそれと比べてかなり小さい。

もしかして竜樹を含む神樹って、普通の木のように苗木から成長するものなのか?

「まあいい。こうして一方的に言い募っても、混乱するばかりだろうからな」

そう言った紅月さんは、写真を床に置いて立ち上がった。

「……写真を持っていかなくていいのかい?」

黒星が訝しむ。

「ああ。お前たちの母は、覇王の残滓との戦いによって命を落とした。今となっては、この写真だけが彼女の姿を思い出すよすがとなろう」

「なら、なおさら僕たちに渡す理由が分からない。僕たちはお前の語る記憶など、欠片も持ち合わせていないんだから。破り捨てるかもしれないぞ」

「好きにするといい」

「な、なんだって?」

紅月さんの言葉に、黒星がわずかに動揺する。

「お前たちの記憶が戻らなくとも、健やかに生きていてさえくれればいいと、宵は言うだろう。だがそれと同時に、あいつは忘れ去られたことを寂しがり、悲嘆に暮れ、彼岸で一生泣き続けるに違いない」

「愛が重すぎるのですが……」

「あれはそういう女なんだ、白星。優しく包容力に溢れていて、人前では物わかりのいい振る舞いをしようとする。その実、寂しがり屋で嫉妬深く、自分が除け者にされるとすぐに不機嫌になる困った人物だ。だが、大切な者のためなら、自分が命を賭すことも厭わない。とてもずるい女だった」

そう語る紅月さんの表情はとても寂しげだ。

遠い日の記憶を思い起こして、寂寥の念に駆られているのだろう。

それにしても、宵さんはとても人間味がある人だったらしい。

俺はてっきり、十二の英雄はみな、欠点などない完璧な人物だと思っていた。

……だが、いくら英雄と呼ばれようと、中身は普通の人間と変わらないのかもしれない。

紅月さんが、実の子どもたちにこうして振り回されているように。

「せめて、お前たちの側に置いてやりたくてな。記憶を取り戻さなくてもいい。破り捨てても構わない。だが、せめて宵が映っているところだけは持っていてくれないだろうか」

「……まあ、いいだろう。別にこの写真を見たところでなんの感情も湧かないが、預かることぐらいはしてあげるよ」

黒星の雰囲気がわずかに柔らかくなっている。

記憶を取り戻したというわけではないようだが、すんなりと紅月さんの頼みを受け入れてくれた。

もともと、白星と黒星は、セキレイのために生涯をかけて覇王の残滓を倒そうとした子たちだ。

全てを忘れて別人のような性格になってしまった今でも、心根の優しさは変わっていない。

腰元の刀を握り、紅月さんが踵を返す。

「さて、レヴィン。オケアノスを襲う魔族どもを追い払うのだろう? 荒事で我が出向かぬというのは筋が通らん。かつての英雄として、我も責務を果たそう」

双子を監獄に残し、俺たちはその場を後にした。

11

あなたにおすすめの小説

「お前は無能だ」と追放した勇者パーティ、俺が抜けた3秒後に全滅したらしい

夏見ナイ

ファンタジー

【荷物持ち】のアッシュは、勇者パーティで「無能」と罵られ、ダンジョン攻略の直前に追放されてしまう。だが彼がいなくなった3秒後、勇者パーティは罠と奇襲で一瞬にして全滅した。

彼らは知らなかったのだ。アッシュのスキル【運命肩代わり】が、パーティに降りかかる全ての不運や即死攻撃を、彼の些細なドジに変換して無効化していたことを。

そんなこととは露知らず、念願の自由を手にしたアッシュは辺境の村で穏やかなスローライフを開始。心優しいエルフやドワーフの仲間にも恵まれ、幸せな日々を送る。

しかし、勇者を失った王国に魔族と内通する宰相の陰謀が迫る。大切な居場所を守るため、無能と蔑まれた男は、その規格外の“幸運”で理不尽な運命に立ち向かう!

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。

カモミール

ファンタジー

勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。

だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、

ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。

国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。

そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな

七辻ゆゆ

ファンタジー

「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」

「そうそう」

茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。

無理だと思うけど。

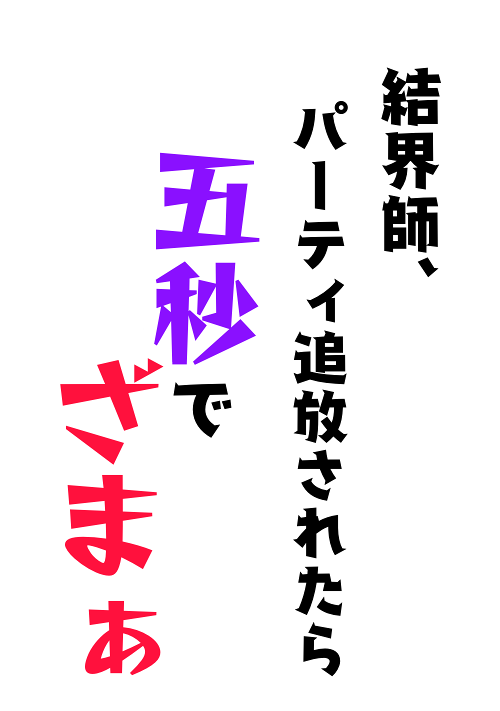

結界師、パーティ追放されたら五秒でざまぁ

七辻ゆゆ

ファンタジー

「こっちは上を目指してんだよ! 遊びじゃねえんだ!」

「ってわけでな、おまえとはここでお別れだ。ついてくんなよ、邪魔だから」

「ま、まってくださ……!」

「誰が待つかよバーーーーーカ!」

「そっちは危な……っあ」

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

友人(勇者)に恋人も幼馴染も取られたけど悔しくない。 だって俺は転生者だから。

石のやっさん

ファンタジー

パーティでお荷物扱いされていた魔法戦士のセレスは、とうとう勇者でありパーティーリーダーのリヒトにクビを宣告されてしまう。幼馴染も恋人も全部リヒトの物で、居場所がどこにもない状態だった。

だが、此の状態は彼にとっては『本当の幸せ』を掴む事に必要だった

何故なら、彼は『転生者』だから…

今度は違う切り口からのアプローチ。

追放の話しの一話は、前作とかなり似ていますが2話からは、かなり変わります。

こうご期待。

【本編45話にて完結】『追放された荷物持ちの俺を「必要だ」と言ってくれたのは、落ちこぼれヒーラーの彼女だけだった。』

ブヒ太郎

ファンタジー

「お前はもう用済みだ」――荷物持ちとして命懸けで尽くしてきた高ランクパーティから、ゼロスは無能の烙印を押され、なんの手切れ金もなく追放された。彼のスキルは【筋力強化(微)】。誰もが最弱と嘲笑う、あまりにも地味な能力。仲間たちは彼の本当の価値に気づくことなく、その存在をゴミのように切り捨てた。

全てを失い、絶望の淵をさまよう彼に手を差し伸べたのは、一人の不遇なヒーラー、アリシアだった。彼女もまた、治癒の力が弱いと誰からも相手にされず、教会からも冒険者仲間からも居場所を奪われ、孤独に耐えてきた。だからこそ、彼女だけはゼロスの瞳の奥に宿る、静かで、しかし折れない闘志の光を見抜いていたのだ。

「私と、パーティを組んでくれませんか?」

これは、社会の評価軸から外れた二人が出会い、互いの傷を癒しながらどん底から這い上がり、やがて世界を驚かせる伝説となるまでの物語。見捨てられた最強の荷物持ちによる、静かで、しかし痛快な逆襲劇が今、幕を開ける!

追放された私の代わりに入った女、三日で国を滅ぼしたらしいですよ?

タマ マコト

ファンタジー

王国直属の宮廷魔導師・セレス・アルトレイン。

白銀の髪に琥珀の瞳を持つ、稀代の天才。

しかし、その才能はあまりに“美しすぎた”。

王妃リディアの嫉妬。

王太子レオンの盲信。

そして、セレスを庇うはずだった上官の沈黙。

「あなたの魔法は冷たい。心がこもっていないわ」

そう言われ、セレスは**『無能』の烙印**を押され、王国から追放される。

彼女はただ一言だけ残した。

「――この国の炎は、三日で尽きるでしょう。」

誰もそれを脅しとは受け取らなかった。

だがそれは、彼女が未来を見通す“預言魔法”の言葉だったのだ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。