1 / 30

1巻

1-1

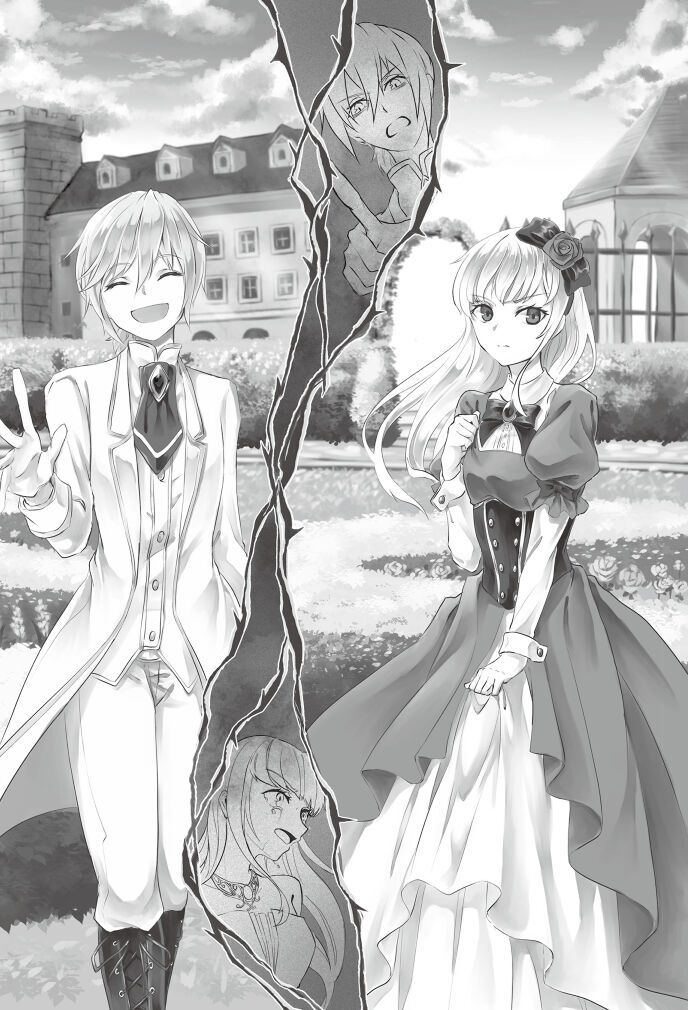

しおりを挟む序章

「クラリス、お前との婚約を破棄する」

お決まりの台詞にため息をつく。

これで六回目だ。こう何度も聞かされたら新鮮味も薄れるというもので、泣くことも怒ることも、ましてや笑うことなどできそうにない。

今となってはなんの感情も湧いてこないけど、一回目では泣いた。大好きな婚約者であるハロルドに婚約破棄を突きつけられたのだから、泣いて泣いて、縋った。

二回目では怒った。どうすれば愛してもらえるのか考えて頑張ったのに、報われなかったから。

三回目は笑った。ここまでくると、もはや喜劇だと思ったから。

四回目からは、笑う気力すら出なかった。

私は、人生を繰り返している。そして今回が、六回目。だけどそれも、間もなく終わりを迎える。

始まりはいつも六歳からで、王太子であるハロルドと出会う日から。

終わりはいつも十六歳。ハロルドに婚約破棄を言い渡された後意識が薄れ、ハロルドと出会った日に舞い戻る。

「俺の婚約者だったことを誇りに生きるんだな」

憎しみすらこもった吐き捨てるような台詞が、終わりの合図。

薄れていく景色の中で、私は毎回、どうすればよかったのかを考えていた。

クラリス・リンデルフィル。これが私の名前だ。

公爵令嬢という立派な身分こそあるけど、我が家は顔だけ公爵と嘲られるような家だ。

リンデルフィル家の人はみな、たぐいまれな白金の髪と高貴な色とされている紫色の瞳を持ち、整った顔立ちで生まれてくる。

それ以外の能力はぱっとせず、これといった功績もない。

だから顔だけ公爵と呼ばれている――わけではない。いや、それも理由の一つではあるのだけど、もっと大きな理由がある。

我が家はもともとただの子爵家だった。

だけど、何代も前の王女様がリンデルフィル家の嫡男を見初め、結婚したいと言い出した。結婚できないなら死ぬ、とまで言い放ったそうだ。

王女様をいたく可愛がっていた王様は、その願いを叶えるために、我が家に王女様と公爵位をお与えになった。

つまり一代にして、しかも王女様に顔を気に入られただけで、我が家は公爵になった。

顔がいいから成り上がれた、顔だけ公爵。それが、我が家が顔だけ公爵と呼ばれるようになった所以だ。

私はそんな、名ばかり公爵家の現当主の娘として生まれ、六歳の時に王城で開かれたお茶会で、王太子であるハロルドの目に留まってしまった。

お茶会の後はこれといった障害もなく、七歳で正式に婚約が結ばれた。

それからは王太子妃――ひいては王妃にふさわしくなれるようにと、毎日のように城で勉学に勤しみ、礼儀作法を叩きこまれることとなった。

だけどその努力が報われることはなく、十六歳ですべてが終わった。

ハロルドに婚約を破棄されるという形で。

それは何度人生を繰り返しても変わらなかった。六歳でハロルドに気に入られ、話し相手になり、婚約者になって――婚約を破棄される。

たとえ細部が変わっても、ハロルドはいつも同じ時間に同じ台詞で、私に婚約破棄を突きつけた。

そして同じなのは、時間と台詞だけではない。ハロルドの隣にはいつも、同じ令嬢がいた。

名前はセシリア。ウォーレン子爵の庶子で、市井育ち。栗色の巻き毛がふわふわで澄んだ青色の瞳が愛らしい、明るい人だった。

二人の出会いは舞踏会。勝手がわからずうろたえていたセシリアに、見かねたハロルドが声をかけたのが始まりだったそうだ。

それからもハロルドは何度か彼女が困っているところを助けたり、彼女に礼儀作法を教えたりしていたとか。

どうして私がそんなことを知っているのかというと、当の本人であるハロルドが「俺は優しいだろう?」と言いながら、懇切丁寧に教えてくれたからだ。

最初の一回目ではなんて優しいのだろうと、感動した。二回目からは、本当に優しいなら婚約を破棄しないでほしい、なんて思ったけど。

でも、そんな浅ましい思いは口にせず、彼に愛されようとセシリアの笑い方や話し方を観察し――ハロルドの好みを研究した。他にも、色々なことを試した。

結局、何をしても無駄だったけど。

◇ ◇ ◇

虚ろだった意識が覚醒する。そして、何度も見た光景が視界に入ってきた。

貴族が大勢集まっている広間の景色は、花が満開に咲く庭園に変わっている。目の前にいるのも、憎しみに満ちた眼差しを向けていたハロルドではなく、きらきらと輝くような笑顔でこちらを見る幼いハロルドだ。

七回目。いつもと同じ、代わり映えのしない終わりと始まり。

「なんかもう、いいや」

本当に本当に、好きだったのだ。優しくしてくれたことが嬉しくて、選んでもらえたことが嬉しくて、この人から愛されたいと、願っていた。

だけどもう、この人に愛されようと努力するのはやめよう。

また十六歳で終わるかもしれないけど、それまでは好きに生きようと――そう、思った。

第一章

「どうしたの?」

――なんかもう、いいや。

思わず漏らした私の呟きはハロルドの耳には届いていなかったようだ。

私の前で不思議そうに首を傾げている。

私は、これからどうしたものかと、同じように首を傾げた。

すると、何が面白いのか、ハロルドは笑いながら言う。

「お揃いだね」

邪気など感じられない明るい笑顔に、胸がざわつく。

この頃のハロルドは大変可愛らしかった。陽光にきらめく金の髪に、宝石のような青い瞳。少々軟弱な部類ではあるものの、それでも可愛らしさが色々な欠点を補っていた。

それに性格も、この頃はまだ穏やかで優しかった。

「いえ、なんでもありません」

意識して冷たい声を出す。ハロルドとの婚約が成立すれば勉強尽くめの毎日になり、最後にはハロルドに愛されないまま、十六歳ですべてが終わってしまう。

婚約したくないと家族に訴えても無駄だ。どうせ撥ねつけられることは、前回で思い知った。

だから今回は、なんとしてもハロルドに気に入られるわけにはいかない。

「殿下、みなさまと花を愛でられたほうがよろしいのでは?」

私とハロルドが出会ったこのお茶会はハロルドの婚約者を選ぶために開かれたもので、私以外にもたくさんの令嬢が参加している。

今は、お茶会が一段落したところで、庭園に咲いている花を愛でている最中だったはずだ。

少しだけ視線を巡らせると、離れた場所で数人の令嬢が花を見てはしゃいでいるのが目に入った。

こんな庭園の隅にいる私ではなく、彼女たちと親睦を深めてほしい。

「んー……でも、泣きそうな顔をしている君を一人にはできないよ」

そうハロルドが言った瞬間、色々なことが頭を駆けめぐった。

これまでずっと、どうしてハロルドが私を婚約者に選んでくれたのかわからなかった。

ハロルド自身にどうしてなのかと聞いたこともあったけど、その時の彼は考えるように目を伏せてから「君が気になったから?」と、少しおどけて言うだけだった。

何度聞いてもそれ以上は話してくれず、結局私の何が気になったのか、最後の最後まで、知ることはできなかった。

だけど、今ようやく――七回目の人生にして、ハロルドが私の何を気にしたのかがわかった。

「同情、ですか」

胸に広がる虚しさに声が震えそうになるのをこらえて、小さく呟く。

我が家には他の公爵家とは違い、子爵だった時の小さな領地しかない。

本当に名ばかりの、しかも顔だけ公爵と馬鹿にされているような家だ。

私のお父様はそのことを気にしていて、私をハロルドに嫁がせたがっていた。

お父様にとって、私は名誉を得るための道具にすぎず、ハロルドと婚約できない私に価値はないとすら思っていた。

きっと、ハロルドは私の家の事情を知っていたのだろう。

そんな私を可哀想に思い、声をかけたのだ。

「え、違うよ。そういうのじゃなくて」

慌てたように首を振るハロルドに、私は冷たい視線を返す。

そもそも私を気に入ったからではなく、哀れんだから声をかけたのだとわかったら、愛想笑いすらする気が起きなくなった。

可哀相としか思っていない女と本当に愛せる女性。最後にどちらを選ぶかなんて、悩むまでもなかっただろう。

「私は、殿下に哀れんでいただくことなどございません。だからどうぞ、他の方の心を癒やして差し上げてくださいませ」

「だから、哀れんでとかじゃなくて……君が泣きそうだから、放っておけなかっただけだよ」

「それが、同情だと申し上げているのです」

婚約者に選んでくれたのだから、愛せば愛してもらえると思っていた。いつかは愛してくれると、信じていた。

それなのに、ただ哀れまれていただけだった。

これまでの六回が踏みにじられたようで、ハロルドを睨みつけてから、踵を返す。

「ね、ねえ! ちょっと待ってよ!」

後ろから声が聞こえるけど、振り返ることなく足早にその場から立ち去る。

睨みつけて、無視までした。ハロルドは私のことを失礼な女だと記憶したことだろう。

そのほうが、同情よりも何倍もマシだった。

私は、家からついてきた侍女に気分が悪くなったと言って、予定よりも早く城を出た。

帰りついた我が家で、お茶会用に着せられていたリボンやフリルが満載のドレスを脱ぎ、普段使いのシンプルなものに着替える。

そしてそこで、お父様が呼んでいるから書斎に来るようにと、使いが来た。

促されるまま書斎に入った私に、お父様は扉を閉めるよりも早く怒鳴りつけてきた。

「お前は何を考えているんだ!」

机を叩く大きな音に体を震わせる。

「せっかく殿下に話しかけられたというのに、素っ気ない態度を取っただと⁉」

私のお供をしていた侍女がお父様に報告したのだろう。姿が見えなかったから、離れた場所で待機しているのだとばかり思っていた。実際、家に帰ると告げた時には離れた場所にいた。

だけどハロルドと話している間だけは、様子がわかる程度には近くにいたようだ。

「殿下の婚約者になれたかもしれない機会を、どうしてふいにする!」

もしもこれが、殿下に対して不敬だという理由で怒っているのなら、私も素直に反省できたかもしれない。

だけど、そうではないことを私は知っている。

「女であるお前にはそのくらいしか価値がないというのに、家のためになることをしようとは思わないのか!」

お父様が望んでいるのは自身の名誉だけ。

私がゆくゆく王妃になれば、お父様はいずれ生まれる王子の祖父として賞賛される――そう思っているのだろう。

どの人生でもハロルドとの婚約が結ばれた時には、お父様はさすが我が娘と言って、頭をなでてくれた。

それが嬉しくて、私は六回目の人生で、ハロルドに愛されないのなら家族に愛されたいと考えた。これまで学んだことを駆使して勉強を早めに切り上げ、家で過ごす時間を増やしたりもした。

だけど、城から早めに帰ってくる私に、お父様は歓迎するどころか「休む暇があるのなら王太子妃としての勉強に回せ」と冷たく言い放った。

「殿下との婚約がなくなれば、どこかの後妻に収まるしかないことを肝に銘じておくことだな!」

そしてハロルドとの婚約を解消したいと願った私を、そう怒鳴りつけた。

我が家の税収は少ない。名誉を得られないのならせめて金銭を得たかったのだろう。

家を継げない――女である私にはその程度の価値しかないと、六回目の人生でお父様は言っていた。

回想にふけっていた私を現実に引き戻すようにお父様の声が響いた。

「殿下には謝罪の手紙を出す。もし次の機会を与えられなかったらどうなるか……わかっているな」

じろりとこちらを睨むお父様に何も返さずにいると、お父様は小さく舌打ちをして、私を書斎から追い出した。

そのまま自室に戻ろうと廊下を歩いていると、少し離れた場所に一つ下の弟がいるのを見つけた。

「やくたたず」

少し舌足らずに吐かれたその言葉は、きっとお母様の真似だろう。

私はそれにも何も返すことなく、弟の横を通りすぎた。

自室に入り、柔らかなベッドに体を沈める。包みこまれるような感覚にほっとひと息ついてから、ゆっくりと目を閉じた。

ハロルドとの間に婚約が結ばれないのなら、どこかに後妻として嫁ぐしかない。――それは、私の弟が生まれた時から決まっていたことだ。

私の両親はなかなか子宝に恵まれず、家を継げる男子を望み続けていた。

だけど、生まれてきたのは、女である私だった。

両親は私の誕生に絶望し、せめて良い婿取りを画策しはじめた。

しかしその後、すぐ弟が生まれたことで後継ぎも決まり、私の存在が宙に浮いた。そこで王家に生まれた第一子――ハロルドに目をつけたらしい。

娘を王太子に嫁がせることができるかもしれない。両親が私に期待したのはそれだけだった。

私はそんな両親の思惑を知らないまま育った。

だから六回目の人生で、いつものごとくハロルドがセシリアと運命の出会いを果たしたと知った時、私はお父様に婚約を解消してほしいと願い出た。悩む素振りすらなく断られるとは知らずに。

それどころかお父様は、婚約を維持するために、私とハロルドを二人きりにさせようとした。

お父様にとって、王妃の父親という栄誉は絶対に逃してはいけないものだったから。

ハロルドを我が家に招き、私が待っていると言って、大きな寝台のある、無理やり夜着に着替えさせられた私がいる部屋に案内させた。

部屋に入ったハロルドは、一目でどういう用件か察したのだろう。あの時の、冷めきったハロルドの目は忘れられそうにない。

向けられる侮蔑の眼差しに、私は必死で自分の意思ではないと弁解し、お父様の企てだと訴えた。

だけどハロルドは信じてはくれず、ふしだらな女だと言い放って、部屋を出ていった。

それからいく日も経たず、社交界に私の噂が一つ増えた。体で男を繋ぎとめようとする哀れな娘、顔だけ公爵にふさわしい娘だと。

もしも十六のあの日で意識が途切れていなければ、私はすぐに、お金だけは豊富な人に嫁ぐことになっていたと思う。

「……それくらいの価値しかないと、言っていたもの」

ハロルドが何もすることなく立ち去ったのを知ったお父様は真っ赤になって怒って、私に女としての魅力がないからだと怒鳴っていた。

六回目の人生は、ハロルドだけでなく、家族すら私を愛してはくれないのだと教えてくれた。

「……どう、しようかな」

もう今回の人生ではハロルドと婚約する気はないけど、そうなればお父様は私の嫁ぎ先をさがすに違いない。

たとえ十六歳で終わるかもしれない人生でも、それまでを好きに生きるためには、お父様の選ぶ相手に嫁ぐわけにはいかなかった。

我が家は、顔だけはすこぶるいい。大金を出してでも娶りたがるろくでもない男はいるだろう。

そしてお金を積まれれば、お父様が一も二もなく応じるのは目に見えている。

「実質、人身売買だよね」

相手はどう扱ってもどこからも文句の出ない娘をもらい、お父様は少なくない援助を受けられる。

だけど人身売買は国法で禁じられているから、後妻だなんだという言葉で包む。

人身売買と違うのは、結婚という契約を交わすのと、お金の流れが支払いではなく、援助という形になるだけだ。

そうして嫁いでいった先でどういう扱いを受けるかは、簡単に想像がつく。

たとえハロルドと婚約せずに済んでも、好きに生きられるような生活は送れないだろう。

「どうにかして、逃げないと」

できることなら今すぐにでも家を飛び出して行方をくらましたいけど、六歳が一人で生きていけるほど、世の中は甘くはない。

王太子妃教育の一環で訪れた孤児院や貧民街では、毎日のように幼い子供がなんらかの理由で死んでいた。

「十二歳……ううん、十歳くらいかな」

幸い、今すぐ逃げないと困るわけではない。

結婚は男性側が成人さえしていれば、女性が何歳だろうと構わないことになっている。

だけど世間体というものがあるので、たいていは相手の女性がある程度の年齢になるまでは、婚約という形で留めておく。

お父様は世間体を気にする人だから、少なくとも十歳かそこらまでは待ってくれるはずだ。

それまでに逃げる算段と生きるための方法を身につければいい。

「……十歳で逃げれば、自由でいられるのは六年」

四年かけて、六年の自由を得る。

もしも十六歳で終わらなければそのまま生きていけるけど、どうなるかわからない以上は十六歳までと考えておいたほうがいい。

「期待なんて、するもんじゃない」

今回は大丈夫かも――そう思って、何度も裏切られた。

愛していることを示せば愛してもらえるかもと思って、ハロルドに好きだと何度も伝えたこともある。

だけどそれでも、ハロルドが選んだのは私ではなかった。

「……気持ち悪い」

ベッドの上で膝を抱え、丸くなる。

こみ上げてくる吐き気をこらえるために、固く目を瞑った。

それから一週間ほどして、お父様の出した謝罪の手紙に返答があった。

昼食の席で、お父様が王城から届いた手紙を開けるのを固唾を呑んで見守る。お父様の目が文字を追っていくうちにお父様の顔に上機嫌な笑みが広がった。

どうやら、悪い知らせだったようだ。私にとっては、の話だけど。

「喜べ! 殿下直々にお前を招待してくれたぞ!」

意気揚々としたお父様の声に、引きつった笑みを返す。

無視したことを咎めるために呼び出しているのでは、と期待しかけたけど、すぐにそれはありえないと心の中で否定する。

幼いハロルドは優しい方だ。そんな、期待させて落とすような陰険な真似はしない。

「お父様……招待は辞退したいのですけれど……」

私の精一杯の訴えは黙殺された。

もっとも、王族からの招待を断れないことなど、私にもわかっている。

招待された日に私は侍女の手によって綺麗に着飾られ、家で一番上等な馬車に乗せられて、見送られる。あまりの手際のよさに、思わずうなり声が出た。

「お嬢様。本日は、この間のようなことはなさりませんように」

お茶会でも私のお供を務めていた侍女が、今回も同伴している。

呆れているような咎めているような苦言を聞き流していると、城に到着した。

そのまま流れるように庭園に案内されると、待っていたハロルドが私を見て、花開くような笑みを浮かべた。

「来てくれてよかった。来てくれないかもと思ってたんだ」

「本日はお招きいただき光栄です」

私がハロルドに礼をすると、ハロルドの後ろで待機していた執事が少しだけ距離を取る。私についてきた侍女も同じく距離を取り、執事の横に並んだ。

王城に勤める執事は高貴な出が多い。貴族の三男や四男といった、嫡男の代わりになることのない人が他家で働くことは、そう珍しい話ではない。

とくに王城で働くのは名誉なことなので、上位貴族の子息が働いていたりする。

ちなみに貴族の家でも、それ相応の礼儀作法を学びたい良家の子息や息女が働いている。だけど我が家で働くのは、給料の低さか、あるいは顔だけ公爵と呼ばれているからか、いまいちぱっとしない商家の人が多い。私のお供をしている侍女もその例に漏れず、商家から行儀見習いとしてやってきた人だった。

上位貴族との繋がりを作りたいのかもしれない。ちらちらと執事を見ている。

「……やっぱり、この間のこと、怒ってるよね?」

沈んだ声が聞こえ、侍女に向けていた意識をハロルドに向ける。先ほどまでの笑顔は消え、落ちこんでいるのか、しゅんと肩を落としていた。

「……そう思うのでしたら、どうして私を呼ばれたのですか?」

「君に謝りたくて」

「殿下に謝っていただくことなどございません」

「でも、僕がいやなことを言ったから、帰っちゃったんだよね」

「あれは体調が悪かっただけですので、殿下が気になさるほどのことではございません」

「だけど……本当に、僕は同情とか、そういうつもりじゃなくて……」

申し訳なさそうに眉を下げるハロルドに、どうしたものかと頭を悩ませる。

どうせ、ここで謝罪を受け取ったとしても何も変わらない。

セシリアと出会えば、ハロルドは私ではなく彼女を選ぶのだから。

「用件はそれだけでしょうか」

「う、うん。君に謝りたかったから」

いっそのこと、彼の不興を買うほどの暴挙に出てしまおうか。

そのほうが気が楽になるかもしれない。

お父様から折檻を受けることにはなるだろうけど、ハロルドの婚約者になることに比べれば、そちらのほうが断然マシだ。

「これだけのために、私をわざわざ城に呼んだのですか? 謝罪でしたら手紙ですませればよろしかったでしょうに」

「こういうことは、ちゃんと相手の顔を見て言わないといけないって、そう教えてもらったから」

「ならば殿下のほうがいらっしゃればよろしかったのでは?」

すまして返すと、ハロルドの眉がよりいっそう下がった。ハロルドの後ろで控えている侍女と執事が、厳しい視線を私に向ける。

それはそうだろう。私の態度は不敬罪とされてもおかしくない。

「それは……ごめんなさい……」

今にも泣き出しそうなハロルドに、胸がチクリと痛む。幼い時のハロルドは、私に本当に優しかった。

王太子妃教育のために城に招かれていた私のもとに、花を贈るためだけに足を運んでくれたこともあった。そして、一緒に童話を読んだことや、笑い合ったこともあった。

私にとっては、どれも大切な思い出だった。

「……用件はこれで終わり、ということでよろしいでしょうか」

だから私は何度も縋った。今度こそは大丈夫かもと思って。二人で色々なことをしたのだからと信じて。

23

あなたにおすすめの小説

断腸の思いで王家に差し出した孫娘が婚約破棄されて帰ってきた

兎屋亀吉

恋愛

ある日王家主催のパーティに行くといって出かけた孫娘のエリカが泣きながら帰ってきた。買ったばかりのドレスは真っ赤なワインで汚され、左頬は腫れていた。話を聞くと王子に婚約を破棄され、取り巻きたちに酷いことをされたという。許せん。戦じゃ。この命燃え尽きようとも、必ずや王家を滅ぼしてみせようぞ。

幼馴染みの婚約者が「学生時代は愛する恋人と過ごさせてくれ」と言ってきたので、秒で婚約解消を宣言した令嬢の前世が、社畜のおっさんだった件。

灯乃

ファンタジー

子爵家の総領娘である令嬢の前に、巨乳美少女と腕を組んだ婚約者がやってきた。

曰く、「学生時代くらいは、心から愛する恋人と自由に過ごしたい。それくらい、黙って許容しろ」と。

婚約者を甘やかし過ぎていたことに気付いた彼女は、その場で婚約解消を宣言する。

前半はたぶん普通の令嬢もの、後半はおっさんコメディーです。

「最高の縁談なのでしょう?なら、かわってあげたら喜んでくれますよね!」

みっちぇる。

恋愛

侯爵令嬢のリコリスは20歳。立派な嫁きおくれである。

というのも、義母がなかなかデビューさせてくれないのだ。

なにか意図を感じつつも、周りは義母の味方ばかり。

そん中、急にデビュタントの許可と婚約を告げられる。

何か裏がある――

相手の家がどういうものかを知り、何とかしようとするリコリス。

でも、非力なリコリスには何も手段がない。

しかし、そんな彼女にも救いの手が……?

婚約破棄されましたが、帝国皇女なので元婚約者は投獄します

けんゆう

ファンタジー

「お前のような下級貴族の養女など、もう不要だ!」

婚約者として五年間尽くしたフィリップに、冷たく告げられたソフィア。

他の貴族たちからも嘲笑と罵倒を浴び、社交界から追放されかける。

だが、彼らは知らなかった――。

ソフィアは、ただの下級貴族の養女ではない。

そんな彼女の元に届いたのは、隣国からお兄様が、貿易利権を手土産にやってくる知らせ。

「フィリップ様、あなたが何を捨てたのかーー思い知らせて差し上げますわ!」

逆襲を決意し、華麗に着飾ってパーティーに乗り込んだソフィア。

「妹を侮辱しただと? 極刑にすべきはお前たちだ!」

ブチギレるお兄様。

貴族たちは青ざめ、王国は崩壊寸前!?

「ざまぁ」どころか 国家存亡の危機 に!?

果たしてソフィアはお兄様の暴走を止め、自由な未来を手に入れられるか?

「私の未来は、私が決めます!」

皇女の誇りをかけた逆転劇、ここに開幕!

【完結】20年後の真実

ゴールデンフィッシュメダル

恋愛

公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。

マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。

それから20年。

マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。

そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。

おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。

全4話書き上げ済み。

初夜に暴言を吐いた夫は後悔し続ける──10年後の償い【完結保証】

星森 永羽(ほしもりとわ)

恋愛

王命により、辺境伯ロキアのもとへ嫁いだのは、金髪翠眼の美しき公爵令嬢スフィア。

だが、初夜に彼が告げたのは、愛も権限も与えないという冷酷な宣言だった。噂に踊らされ、彼女を「穢れた花嫁」と罵ったロキア。

しかし、わずか一日でスフィアは姿を消し、教会から届いたのは婚姻無効と慰謝料請求の書状──。

王と公爵の怒りを買ったロキアは、爵位も領地も名誉も奪われ、ただの補佐官として生きることに。

そして十年後、運命のいたずらか、彼は被災地で再びスフィアと出会う。

地位も捨て、娘を抱えて生きる彼女の姿に、ロキアの胸に去来するのは、悔恨と赦しを乞う想い──。

⚠️本作はAIの生成した文章を一部に使用しています。

三回目の人生も「君を愛することはない」と言われたので、今度は私も拒否します

冬野月子

恋愛

「君を愛することは、決してない」

結婚式を挙げたその夜、夫は私にそう告げた。

私には過去二回、別の人生を生きた記憶がある。

そうして毎回同じように言われてきた。

逃げた一回目、我慢した二回目。いずれも上手くいかなかった。

だから今回は。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。