113 / 166

第百十話:美食家の招待状と、食卓の支配者

しおりを挟む

1.幸福な朝食と、黒い鞘(さや)の秘密

辺境伯別邸の朝は、かつてないほど穏やかで、甘い香りに包まれていた。

窓から差し込む陽光が、磨き上げられた銀食器をきらきらと輝かせ、湯気の立つ紅茶の香りと、昨日厨房で作られたばかりの焼き菓子の甘い匂いが、食堂の空気を柔らかく満たしている。

「……おはようございます、ルークスさん!」

食堂に入ると、そこにはすっかり元気を取り戻したエレナ様の姿があった。

彼女の頬は薔薇色に染まり、目の前には綺麗に平らげられた朝食の皿が置かれている。昨夜までの食欲不振が嘘のように、彼女の瞳には生気が戻っていた。

「おはようございます、エレナ様。顔色が良くなって安心しました」

俺が席に着くと、彼女は悪戯っぽく微笑み、手元のティーカップを持ち上げた。そこからは、いつもの紅茶とは違う、ふんわりとした甘い香りが漂っている。

「昨日の『魔法のお菓子』のおかげですわ。……それに、今朝はピエール料理長にお願いして、紅茶に昨日の『黒い鞘』を少しだけ入れていただいたのです。そうしたら、お砂糖を入れていないのに、とっても甘く感じて……心が落ち着くんです」

「バニラティーですね。香りにはリラックス効果がありますから」

給仕をしていた老執事やメイドたちも、主人の笑顔を見て安堵の表情を浮かべている。屋敷の空気そのものが、明るくなったようだ。

「ルークス様、少しよろしいでしょうか」

食後のコーヒーを楽しんでいると、料理長のピエールが、神妙な面持ちで近づいてきた。その手には、昨日俺が使ったバニラビーンズの残りが、白い布の上にまるで聖遺物のように恭しく乗せられている。

「……昨夜、我々料理人一同で、この『黒い鞘』について朝まで語り合いました」

彼の目は充血していたが、その輝きは熱狂的だった。料理人としての魂が、未知の食材を前に震えているのだ。

「ただの焦げた豆の死骸だと思っていたものが、これほど芳醇で、心を蕩(トロ)けさせる香りを持っていたとは……。我々の無知が恥ずかしい。この香りがあれば、王都の菓子文化は根底から覆りますぞ。今まで砂糖の甘さに頼り切りだった菓子に、『香り』という新たな次元が加わるのですから」

「ええ。ですがピエールさん、扱いは慎重にお願いします。この香りは強烈です。使い方を間違えれば、他の食材の風味を全て殺してしまいますから。……あくまで、主役を引き立てるための魔法として使ってください」

「肝に銘じます。……して、ルークス様。この『バニラ』とやらは、どこで手に入るのでしょうか? 市場中を探させましたが、どこにも見当たらず……」

俺は、人差し指を口元に当てた。

「それは、まだ秘密です。……ただ、近いうちに安定して供給できるルートを作ります。それまでは、この残りを研究に使ってください」

「ははっ! ありがたき幸せ!」

ピエールは宝物を捧げ持つようにして厨房へと戻っていった。

市場の路地裏で二束三文で売られていたものが、今や王都随一の料理人が崇める至宝となっている。「価値」とは、それを見出す「知識」があってこそ輝くものだ。そのことを、俺はこの王都で改めて実感していた。

俺は、コーヒーを飲み干し、窓の外を見た。

今日も良い天気だ。このまま穏やかに過ごせればいいのだが。

だが、俺のそんな願いを嘲笑うかのように、一人の来訪者が現れた。

2.漆黒の馬車と、天秤の紋章

「……ルークス殿。お客様です」

朝食を終え、くつろいでいた俺たちの元へ、ギデオンさんが険しい顔で入ってきた。

彼の背後には、見慣れない制服を着た男が立っている。仕立ての良い黒い服の胸元には、金糸で刺繍された『天秤と剣』の紋章。それは、商業ギルドのものでも、王家のものでもない。

「グレアム伯爵家の使いの者です」

男は慇懃無礼(いんぎんぶれい)に一礼すると、一枚の封筒を差し出した。

漆黒の紙に、金の文字。見るからに高価で、そしてどこか威圧的な招待状だ。封蝋には、天秤の紋章が深々と押されている。

「我が主(あるじ)、グレアム伯爵が、ルークス殿を『お茶会』にお招きしたいとのことです。……本日、正午に」

「グレアム伯爵……?」

俺が聞き返すと、同席していたレオナルド様が、読んでいた新聞をバサリと置いた。その表情が、一瞬にして為政者のものへと変わる。

「……オルコ宰相の懐刀(ふところがたな)にして、王都の食料流通を影で牛耳る男だ。通称『美食の探求者』……だが、その実は『強欲な収集家(コレクター)』と言った方が正しいな」

レオナルド様の説明によれば、グレアム伯爵は類まれなる美食家であり、珍しい食材や優秀な料理人を金に糸目をつけずに買い漁ることで有名らしい。

だが、彼にとって「食」とは、皆で分かち合う幸福ではなく、己の権威と所有欲を満たすための「宝飾品」に過ぎないという。

「奴は、気に入った食材があれば市場ごと買い占め、庶民の手には届かないようにする。気に入った料理人がいれば、法外な金で引き抜き、自分の屋敷から一歩も出さずに囲い込む。……食を愛しているのではない。食を支配することで、己の優位性を確認しているだけの男だ」

「……昨日の甘い香りを、嗅ぎつけられたか」

ギデオンさんが舌打ちする。

どうやら、俺の予想以上に鼻が利く相手のようだ。おそらく、昨日の夕方、屋敷の前を通りかかった馬車の中にいた人物こそが、彼だったのだろう。

「お断りしてもよろしいのでしょうか?」

俺が尋ねると、レオナルド様は首を横に振った。

「形式上は『お茶会への招待』だが、これは事実上の『召喚命令』だ。断れば、辺境伯家への非礼と受け取られかねん。……それに、奴は商業ギルドの上層部にも顔が利く。ここで行かぬは、お前たちが進めている『ひまわり油』の事業にも支障をきたすぞ」

逃げ場はない、ということか。

バルザックとの戦いが終わったと思ったら、今度はその背後にいるさらに厄介な相手が出てきた。王都という場所は、一息つく暇も与えてくれないらしい。

俺は覚悟を決め、黒い招待状を受け取った。紙の手触りは冷たく、まるで氷のようだった。

「……分かりました。お伺いします」

使いの男は、「賢明なご判断です」と薄く笑い、足音もなく屋敷を後にした。

「ルークス、私も参りましょうか?」

エレナ様が心配そうに身を乗り出すが、俺はそれを制した。

「いえ、招待状には『ルークス殿お一人で』とあります。……おそらく、俺を値踏みするつもりでしょう。エレナ様を危険な目に合わせるわけにはいきません」

「ですが……!」

「大丈夫です。俺には、最強の護衛がついていますから」

俺はギデオンさんと、足元のフェンを見た。

ギデオンさんは無言で剣の柄を握り、フェンは「任せろ」とばかりに胸を張った。

3.蒐集家の館

正午。

俺たちを乗せた馬車は、貴族街の一等地に聳え立つ、グレアム伯爵の屋敷へと到着した。

そこは、辺境伯別邸とは全く異なる趣の建物だった。

過剰なまでの装飾が施された門扉。庭には、王都の気候にはそぐわないはずの南方の極彩色の花々が咲き乱れ、あちこちに置かれた檻の中では、見たこともない異国の珍獣たちが飼われている。

屋敷というよりは、巨大な博物館か、あるいは見世物小屋のようだった。

「……趣味が悪いな」

ギデオンさんが、小声で吐き捨てる。

俺も同感だった。ここにあるもの全てが、「私はこれだけの富と力を持っている」と叫んでいるようで、息苦しさを感じる。自然な美しさではなく、無理やり集められ、管理された人工的な美しさ。それは、オルコ宰相の庭園に通じる歪(いびつ)さを感じさせた。

案内されたのは、屋敷の奥にあるサンルーム(温室)だった。

全面ガラス張りの部屋の中は、温度管理のための魔石が埋め込まれ、むせ返るような花の香りで満ちていた。

その中央、白大理石のテーブルに、一人の男が座っていた。

「ようこそ、小さな料理人殿」

グレアム伯爵。

三十代半ばの、整った顔立ちをした男だ。

仕立ての良い白のスーツを着こなし、手には最高級のクリスタルグラスを揺らせている。中に入っているのは、年代物のヴィンテージワインだろう。

その瞳は、獲物を狙う猛禽類のように鋭く、そして感情の温度を感じさせないほどに冷たかった。

「初めまして、グレアム伯爵。ルークス・グルトです」

俺が頭を下げると、彼は値踏みするように俺を上から下まで眺めた。まるで、市場で家畜の品定めをするような目つきだ。

「ふむ……。見たところ、ただの田舎の子供だが。……まあいい、掛けたまえ」

俺とギデオンさんが席に着くと、メイドたちが音もなく現れ、紅茶を注いだ。

だが、その紅茶からも、料理とは違う「作為的な」香りがした。高価な茶葉に、さらに高価な香料を足して、無理やり香りを強くしたような、バランスの悪い味。

「さて、単刀直入に言おう」

グレアム伯爵は、グラスを置き、身を乗り出した。

「昨日、辺境伯の屋敷から漂ってきた香り……。あれは、君が作ったものだね?」

「……はい」

「素晴らしい香りだった。焦がした砂糖の甘さと、それを包み込むえも言われぬ芳香……。私の『コレクション』に加えるに相応しい」

彼は、指をパチンと鳴らした。

すると、奥の扉が開き、数人の男たちが入ってきた。

彼らは皆、高級なコックコートを着ているが、その目は死んだように虚ろだった。まるで、意思を奪われた人形のように。

「彼らは、私が各地から買い集めた『専属料理人』たちだ。ある者は王宮から、ある者は東方の島国から……。皆、巨万の富と引き換えに、私のためだけに腕を振るう契約を結んでいる」

グレアム伯爵は、傲慢な笑みを浮かべて俺を見た。

「ルークス君。君も、彼らの仲間入りをしないか?

君の持つその『レシピ』と、香料の秘密……。私に独占させてくれれば、一生遊んで暮らせるだけの金を払おう。辺境の泥臭い畑仕事など、もうする必要はない」

それは、宰相オルコとはまた違う、甘く、そして腐った誘惑だった。

オルコは「管理」しようとしたが、この男は「所有」しようとしている。

俺の知識を、俺の料理を、自分だけの飾り物として、ショーケースの中に閉じ込めようとしているのだ。

俺の胸の奥で、嫌悪感が渦巻いた。

俺が目指しているのは、みんなで囲む温かい食卓だ。トーマスさんが家族と笑い合い、エレナ様が泥だらけになって喜ぶ、そんな日常だ。

一部の特権階級だけが独占し、見せびらかすための料理なんて、俺は作りたくない。

「……光栄なお話ですが」

俺は、静かに、しかしはっきりと答えた。

「お断りします」

4.黄金の賭け

「……ほう?」

グレアム伯爵の目が、すっと細められた。

室内の温度が、数度下がったような錯覚を覚える。

「断る、か。……私の申し出を断るという意味が、分かっているのかね? この王都で、食に関する商売をするなら、私を敵に回すことは死を意味するぞ。

君が広めようとしている『ひまわり油』……あれの流通ルートを全て遮断することも、私には造作もないことだ」

「商売をするつもりはありません。……俺は、ただの農民ですから」

「農民が、あんな香りを出せるわけがない!」

伯爵が、バン! とテーブルを叩いた。

優雅な仮面が剥がれ落ち、貪欲な本性が顔を覗かせる。

「あれは『バニラ』だろう? 南方の未開の地でしか採れない、幻の香料だ。……私も長年探していたが、まさかこんな子供が隠し持っているとはな。

いいだろう。交渉決裂だ。……ならば、力づくで吐かせてもらうまで」

彼が目配せをすると、控えていた私兵たちが、音もなく俺たちを取り囲んだ。

彼らの手には、抜き身の短剣や、鈍器が握られている。

「……野暮な真似を」

ギデオンさんが、ため息交じりに立ち上がり、剣の柄に手をかけた。

一瞬にして、サロンが戦場へと変わる。

「待ってください」

俺は、ギデオンさんを手で制し、伯爵に向き直った。

ここで暴れれば、辺境伯家に迷惑がかかる。それに、力でねじ伏せても、この男の執着は消えないだろう。

相手の土俵――「食」と「価値」で、勝負をつけるべきだ。

「グレアム伯爵。あなたは『美食家』を自称されていますね」

「……それがどうした」

「ならば、賭けをしませんか。……今ここで、俺がもう一度、あのお菓子を作ります。

もし、あなたがそれを食べて、ただ『美味い』とだけ感じたなら……レシピも、香料の入手ルートも、全て差し上げます」

俺の提案に、伯爵は眉をひそめた。

「……負けるはずがないと言いたいのか? 随分と自信家だな」

「ですが、もし……あなたが、その味に『ひれ伏した』なら」

俺は、真っ直ぐに彼を見据えた。

「俺たちのことには、二度と干渉しないでいただきたい。そして……この街の市場で、不当な買い占めや価格操作をやめると、約束していただきます」

「……ハッ、ハハハハハ!」

伯爵は、高らかに笑った。

「面白い! 実に面白い! たかが子供の菓子一つで、この私をひれ伏させるだと?

よかろう、その賭け、乗ってやる。……だが、期待外れだったら、その減らず口ごと、二度と料理ができない体にしてやるからな」

「……ええ。望むところです」

俺は、静かに立ち上がった。

5.至高のブリュレ、再び

用意されたのは、屋敷内の専用厨房。

最新鋭の設備が整っているが、そこには料理人たちの「魂」が感じられなかった。ただ、主人の命令に従うだけの、冷たい空間。専属料理人たちが、不安そうな目で俺の作業を見守っている。

俺は、深呼吸をして、意識を切り替えた。

敵地での調理。プレッシャーは尋常ではない。

だが、俺には武器がある。

昨日、市場で手に入れた最高のバニラビーンズ。

そして、前世の記憶と、ポイントシステムという切り札。

俺は、作業に取り掛かった。

手順は、昨日と同じだ。だが、今回は、さらに「上」を目指す。

牛乳と生クリームの比率を調整し、より濃厚に。

卵黄は、この屋敷にあった最高級の「有精卵」を使わせてもらう。鮮やかなオレンジ色の黄身が、生命力の強さを物語っている。

そして、砂糖。

ここが、勝負の分かれ目だ。普通の砂糖では、この男の肥えた舌を唸らせることはできない。

俺は、ウィンドウを開いた。

【アイテム交換】

【カソナード(赤砂糖)】

【消費ポイント:300pt】

【特徴:サトウキビ本来の風味とコクが残る、フランス生まれの砂糖。熱を加えると独特の香ばしさを生み出し、ブリュレのキャラメリゼに最適。】

(……これだ。ただの甘さじゃない。深みのあるコクと香りが必要なんだ)

【300ptを消費し、『カソナード(小袋)』を取得しました。】

【現在の所持ポイント:10,189pt】

俺の手元に、琥珀色の砂糖が現れた。精製された白砂糖とは違う、複雑で豊かな香り。

バニラビーンズを裂き、種をしごき出す。

甘く、官能的な香りが、冷え切った厨房の空気を塗り替えていく。

それを見ていた「専属料理人」たちの目に、わずかに光が戻るのを感じた。彼らもまた、かつては料理を愛していたはずなのだ。

丁寧に混ぜ合わせ、濾し、湯煎焼きにする。

オーブンの中で、プリン液がゆっくりと固まっていく。

その間、俺は祈るような気持ちで火加減を見守った。

焼き上がったプリンは、フルフルと震えるほどの柔らかさ。

そこに、たっぷりとカソナードを振りかける。

「……仕上げだ」

俺は、懐からトーチバーナーを取り出した。

ボッ! と青い炎が上がり、赤砂糖を炙る。

白砂糖よりも焦げやすく、扱いは難しい。だが、成功すれば、その香ばしさとコクは段違いだ。

砂糖が溶け、泡立ち、深い飴色に変わっていく。

厨房中に、焦がしキャラメルとバニラの香りが充満する。

「……完成しました」

6.冷徹な舌、解かされる心

サロンに戻った俺は、完成したクレーム・ブリュレを伯爵の前に置いた。

器は、この屋敷にある最高級の白磁。

その中で、琥珀色の表面が、ガラスのように輝いている。

「……香りは、確かに一級品だ」

グレアム伯爵は、スプーンを手に取った。

その目は、料理を楽しむ目ではなく、欠点を探す審査員の目だ。

コン、コン。

スプーンの背で表面を叩く。硬質な音が響く。

パリッ。

キャラメルの層が割れ、中からバニラの粒を含んだ、とろりとしたクリーム色のカスタードが溢れ出す。

彼は、一口すくい、口へと運んだ。

その瞬間。

静寂が、部屋を支配した。

伯爵の動きが止まる。

咀嚼(そしゃく)する音さえ聞こえない。

ただ、彼の喉が、ごくり、と動いただけだ。

俺は、固唾を飲んで見守った。

勝負の行方は――。

「…………」

伯爵の手から、カラン、とスプーンが滑り落ちた。

彼は、天を仰ぐようにして、椅子の背もたれに体を預けた。

その目には、驚愕と、そして隠しきれない「陶酔」の色が浮かんでいた。

「……負けだ」

彼は、夢遊病者のように呟いた。

「パリパリとしたほろ苦いキャラメル……。濃厚で、しかし消えるように溶けるカスタード……。そして、このバニラの香り……。

……あぁ、思い出す。幼い頃、母が作ってくれた、焼き菓子の味……。飾り気はないが、温かくて、優しかった……」

冷徹な収集家の仮面が剥がれ落ち、そこには、ただ美味しいものに感動する一人の人間の顔があった。

俺が込めた「カソナード」のコクと、「バニラ」の癒やしの力が、彼の心の奥底に眠っていた純粋な記憶――まだ何も持っていなかった頃の、しかし一番幸せだった頃の記憶を呼び覚ましたのだ。

「私は……いつから、食べることを『戦い』にしてしまったのだろうな」

彼は自嘲気味に笑った。

「……これは、金で買える味ではない。……『心』がなければ、作れない味だ。私の専属料理人たちには、出せない味だ」

彼は、ゆっくりと俺を見た。

その目からは、獲物を狙う鋭さが消え、代わりに敬意が宿っていた。

「……約束通り、手出しはしない。……完敗だ、小さな料理人殿」

彼は、深々と頭を下げた。

俺の、完全勝利だった。

帰り際、伯爵は俺に言った。

「……たまには、遊びに来てくれないか。料理人としてではなく……茶飲み友達としてな」

「ええ。美味しいお菓子ができたら、また持っていきますよ」

俺が答えると、彼は初めて、柔らかく笑った。

屋敷を出た俺たちは、大きく息を吐いた。

「……やったな、ルークス」

「はい。なんとか、乗り切れました」

これで、王都での強力な敵が、一人減った。

いや、もしかしたら、強力な味方になってくれるかもしれない。

【現在の所持ポイント:10,189pt】

俺たちは、夕暮れの王都を歩き出した。

その背中には、確かな自信と、次なる戦いへの予感が漂っていた。

だが、この勝利の影で、王都の闇はさらに深く、俺たちを取り巻こうとしていた。

オルコ宰相、そして、まだ見ぬ『世界の捕食者』の影。

本当の戦いは、これからだ。

**【読者へのメッセージ】**

第110話、お読みいただきありがとうございました!

新たな強敵(?)グレアム伯爵との料理対決。

高級食材のカソナードと、前回のバニラを使った「本気のクレーム・ブリュレ」で、見事に胃袋(と心)を掴みました。

「料理で敵を改心させる」……これぞ料理チートの醍醐味ですね!

「カソナード、食べてみたい!」「伯爵、意外といい人?」「これで王都での基盤が固まった!」などの感想、お待ちしております。

次回、いよいよ王都編の核心へ。

謎の組織の影、そしてルークスが目指す「次の目標」とは?

評価・ブクマもぜひよろしくお願いします!

辺境伯別邸の朝は、かつてないほど穏やかで、甘い香りに包まれていた。

窓から差し込む陽光が、磨き上げられた銀食器をきらきらと輝かせ、湯気の立つ紅茶の香りと、昨日厨房で作られたばかりの焼き菓子の甘い匂いが、食堂の空気を柔らかく満たしている。

「……おはようございます、ルークスさん!」

食堂に入ると、そこにはすっかり元気を取り戻したエレナ様の姿があった。

彼女の頬は薔薇色に染まり、目の前には綺麗に平らげられた朝食の皿が置かれている。昨夜までの食欲不振が嘘のように、彼女の瞳には生気が戻っていた。

「おはようございます、エレナ様。顔色が良くなって安心しました」

俺が席に着くと、彼女は悪戯っぽく微笑み、手元のティーカップを持ち上げた。そこからは、いつもの紅茶とは違う、ふんわりとした甘い香りが漂っている。

「昨日の『魔法のお菓子』のおかげですわ。……それに、今朝はピエール料理長にお願いして、紅茶に昨日の『黒い鞘』を少しだけ入れていただいたのです。そうしたら、お砂糖を入れていないのに、とっても甘く感じて……心が落ち着くんです」

「バニラティーですね。香りにはリラックス効果がありますから」

給仕をしていた老執事やメイドたちも、主人の笑顔を見て安堵の表情を浮かべている。屋敷の空気そのものが、明るくなったようだ。

「ルークス様、少しよろしいでしょうか」

食後のコーヒーを楽しんでいると、料理長のピエールが、神妙な面持ちで近づいてきた。その手には、昨日俺が使ったバニラビーンズの残りが、白い布の上にまるで聖遺物のように恭しく乗せられている。

「……昨夜、我々料理人一同で、この『黒い鞘』について朝まで語り合いました」

彼の目は充血していたが、その輝きは熱狂的だった。料理人としての魂が、未知の食材を前に震えているのだ。

「ただの焦げた豆の死骸だと思っていたものが、これほど芳醇で、心を蕩(トロ)けさせる香りを持っていたとは……。我々の無知が恥ずかしい。この香りがあれば、王都の菓子文化は根底から覆りますぞ。今まで砂糖の甘さに頼り切りだった菓子に、『香り』という新たな次元が加わるのですから」

「ええ。ですがピエールさん、扱いは慎重にお願いします。この香りは強烈です。使い方を間違えれば、他の食材の風味を全て殺してしまいますから。……あくまで、主役を引き立てるための魔法として使ってください」

「肝に銘じます。……して、ルークス様。この『バニラ』とやらは、どこで手に入るのでしょうか? 市場中を探させましたが、どこにも見当たらず……」

俺は、人差し指を口元に当てた。

「それは、まだ秘密です。……ただ、近いうちに安定して供給できるルートを作ります。それまでは、この残りを研究に使ってください」

「ははっ! ありがたき幸せ!」

ピエールは宝物を捧げ持つようにして厨房へと戻っていった。

市場の路地裏で二束三文で売られていたものが、今や王都随一の料理人が崇める至宝となっている。「価値」とは、それを見出す「知識」があってこそ輝くものだ。そのことを、俺はこの王都で改めて実感していた。

俺は、コーヒーを飲み干し、窓の外を見た。

今日も良い天気だ。このまま穏やかに過ごせればいいのだが。

だが、俺のそんな願いを嘲笑うかのように、一人の来訪者が現れた。

2.漆黒の馬車と、天秤の紋章

「……ルークス殿。お客様です」

朝食を終え、くつろいでいた俺たちの元へ、ギデオンさんが険しい顔で入ってきた。

彼の背後には、見慣れない制服を着た男が立っている。仕立ての良い黒い服の胸元には、金糸で刺繍された『天秤と剣』の紋章。それは、商業ギルドのものでも、王家のものでもない。

「グレアム伯爵家の使いの者です」

男は慇懃無礼(いんぎんぶれい)に一礼すると、一枚の封筒を差し出した。

漆黒の紙に、金の文字。見るからに高価で、そしてどこか威圧的な招待状だ。封蝋には、天秤の紋章が深々と押されている。

「我が主(あるじ)、グレアム伯爵が、ルークス殿を『お茶会』にお招きしたいとのことです。……本日、正午に」

「グレアム伯爵……?」

俺が聞き返すと、同席していたレオナルド様が、読んでいた新聞をバサリと置いた。その表情が、一瞬にして為政者のものへと変わる。

「……オルコ宰相の懐刀(ふところがたな)にして、王都の食料流通を影で牛耳る男だ。通称『美食の探求者』……だが、その実は『強欲な収集家(コレクター)』と言った方が正しいな」

レオナルド様の説明によれば、グレアム伯爵は類まれなる美食家であり、珍しい食材や優秀な料理人を金に糸目をつけずに買い漁ることで有名らしい。

だが、彼にとって「食」とは、皆で分かち合う幸福ではなく、己の権威と所有欲を満たすための「宝飾品」に過ぎないという。

「奴は、気に入った食材があれば市場ごと買い占め、庶民の手には届かないようにする。気に入った料理人がいれば、法外な金で引き抜き、自分の屋敷から一歩も出さずに囲い込む。……食を愛しているのではない。食を支配することで、己の優位性を確認しているだけの男だ」

「……昨日の甘い香りを、嗅ぎつけられたか」

ギデオンさんが舌打ちする。

どうやら、俺の予想以上に鼻が利く相手のようだ。おそらく、昨日の夕方、屋敷の前を通りかかった馬車の中にいた人物こそが、彼だったのだろう。

「お断りしてもよろしいのでしょうか?」

俺が尋ねると、レオナルド様は首を横に振った。

「形式上は『お茶会への招待』だが、これは事実上の『召喚命令』だ。断れば、辺境伯家への非礼と受け取られかねん。……それに、奴は商業ギルドの上層部にも顔が利く。ここで行かぬは、お前たちが進めている『ひまわり油』の事業にも支障をきたすぞ」

逃げ場はない、ということか。

バルザックとの戦いが終わったと思ったら、今度はその背後にいるさらに厄介な相手が出てきた。王都という場所は、一息つく暇も与えてくれないらしい。

俺は覚悟を決め、黒い招待状を受け取った。紙の手触りは冷たく、まるで氷のようだった。

「……分かりました。お伺いします」

使いの男は、「賢明なご判断です」と薄く笑い、足音もなく屋敷を後にした。

「ルークス、私も参りましょうか?」

エレナ様が心配そうに身を乗り出すが、俺はそれを制した。

「いえ、招待状には『ルークス殿お一人で』とあります。……おそらく、俺を値踏みするつもりでしょう。エレナ様を危険な目に合わせるわけにはいきません」

「ですが……!」

「大丈夫です。俺には、最強の護衛がついていますから」

俺はギデオンさんと、足元のフェンを見た。

ギデオンさんは無言で剣の柄を握り、フェンは「任せろ」とばかりに胸を張った。

3.蒐集家の館

正午。

俺たちを乗せた馬車は、貴族街の一等地に聳え立つ、グレアム伯爵の屋敷へと到着した。

そこは、辺境伯別邸とは全く異なる趣の建物だった。

過剰なまでの装飾が施された門扉。庭には、王都の気候にはそぐわないはずの南方の極彩色の花々が咲き乱れ、あちこちに置かれた檻の中では、見たこともない異国の珍獣たちが飼われている。

屋敷というよりは、巨大な博物館か、あるいは見世物小屋のようだった。

「……趣味が悪いな」

ギデオンさんが、小声で吐き捨てる。

俺も同感だった。ここにあるもの全てが、「私はこれだけの富と力を持っている」と叫んでいるようで、息苦しさを感じる。自然な美しさではなく、無理やり集められ、管理された人工的な美しさ。それは、オルコ宰相の庭園に通じる歪(いびつ)さを感じさせた。

案内されたのは、屋敷の奥にあるサンルーム(温室)だった。

全面ガラス張りの部屋の中は、温度管理のための魔石が埋め込まれ、むせ返るような花の香りで満ちていた。

その中央、白大理石のテーブルに、一人の男が座っていた。

「ようこそ、小さな料理人殿」

グレアム伯爵。

三十代半ばの、整った顔立ちをした男だ。

仕立ての良い白のスーツを着こなし、手には最高級のクリスタルグラスを揺らせている。中に入っているのは、年代物のヴィンテージワインだろう。

その瞳は、獲物を狙う猛禽類のように鋭く、そして感情の温度を感じさせないほどに冷たかった。

「初めまして、グレアム伯爵。ルークス・グルトです」

俺が頭を下げると、彼は値踏みするように俺を上から下まで眺めた。まるで、市場で家畜の品定めをするような目つきだ。

「ふむ……。見たところ、ただの田舎の子供だが。……まあいい、掛けたまえ」

俺とギデオンさんが席に着くと、メイドたちが音もなく現れ、紅茶を注いだ。

だが、その紅茶からも、料理とは違う「作為的な」香りがした。高価な茶葉に、さらに高価な香料を足して、無理やり香りを強くしたような、バランスの悪い味。

「さて、単刀直入に言おう」

グレアム伯爵は、グラスを置き、身を乗り出した。

「昨日、辺境伯の屋敷から漂ってきた香り……。あれは、君が作ったものだね?」

「……はい」

「素晴らしい香りだった。焦がした砂糖の甘さと、それを包み込むえも言われぬ芳香……。私の『コレクション』に加えるに相応しい」

彼は、指をパチンと鳴らした。

すると、奥の扉が開き、数人の男たちが入ってきた。

彼らは皆、高級なコックコートを着ているが、その目は死んだように虚ろだった。まるで、意思を奪われた人形のように。

「彼らは、私が各地から買い集めた『専属料理人』たちだ。ある者は王宮から、ある者は東方の島国から……。皆、巨万の富と引き換えに、私のためだけに腕を振るう契約を結んでいる」

グレアム伯爵は、傲慢な笑みを浮かべて俺を見た。

「ルークス君。君も、彼らの仲間入りをしないか?

君の持つその『レシピ』と、香料の秘密……。私に独占させてくれれば、一生遊んで暮らせるだけの金を払おう。辺境の泥臭い畑仕事など、もうする必要はない」

それは、宰相オルコとはまた違う、甘く、そして腐った誘惑だった。

オルコは「管理」しようとしたが、この男は「所有」しようとしている。

俺の知識を、俺の料理を、自分だけの飾り物として、ショーケースの中に閉じ込めようとしているのだ。

俺の胸の奥で、嫌悪感が渦巻いた。

俺が目指しているのは、みんなで囲む温かい食卓だ。トーマスさんが家族と笑い合い、エレナ様が泥だらけになって喜ぶ、そんな日常だ。

一部の特権階級だけが独占し、見せびらかすための料理なんて、俺は作りたくない。

「……光栄なお話ですが」

俺は、静かに、しかしはっきりと答えた。

「お断りします」

4.黄金の賭け

「……ほう?」

グレアム伯爵の目が、すっと細められた。

室内の温度が、数度下がったような錯覚を覚える。

「断る、か。……私の申し出を断るという意味が、分かっているのかね? この王都で、食に関する商売をするなら、私を敵に回すことは死を意味するぞ。

君が広めようとしている『ひまわり油』……あれの流通ルートを全て遮断することも、私には造作もないことだ」

「商売をするつもりはありません。……俺は、ただの農民ですから」

「農民が、あんな香りを出せるわけがない!」

伯爵が、バン! とテーブルを叩いた。

優雅な仮面が剥がれ落ち、貪欲な本性が顔を覗かせる。

「あれは『バニラ』だろう? 南方の未開の地でしか採れない、幻の香料だ。……私も長年探していたが、まさかこんな子供が隠し持っているとはな。

いいだろう。交渉決裂だ。……ならば、力づくで吐かせてもらうまで」

彼が目配せをすると、控えていた私兵たちが、音もなく俺たちを取り囲んだ。

彼らの手には、抜き身の短剣や、鈍器が握られている。

「……野暮な真似を」

ギデオンさんが、ため息交じりに立ち上がり、剣の柄に手をかけた。

一瞬にして、サロンが戦場へと変わる。

「待ってください」

俺は、ギデオンさんを手で制し、伯爵に向き直った。

ここで暴れれば、辺境伯家に迷惑がかかる。それに、力でねじ伏せても、この男の執着は消えないだろう。

相手の土俵――「食」と「価値」で、勝負をつけるべきだ。

「グレアム伯爵。あなたは『美食家』を自称されていますね」

「……それがどうした」

「ならば、賭けをしませんか。……今ここで、俺がもう一度、あのお菓子を作ります。

もし、あなたがそれを食べて、ただ『美味い』とだけ感じたなら……レシピも、香料の入手ルートも、全て差し上げます」

俺の提案に、伯爵は眉をひそめた。

「……負けるはずがないと言いたいのか? 随分と自信家だな」

「ですが、もし……あなたが、その味に『ひれ伏した』なら」

俺は、真っ直ぐに彼を見据えた。

「俺たちのことには、二度と干渉しないでいただきたい。そして……この街の市場で、不当な買い占めや価格操作をやめると、約束していただきます」

「……ハッ、ハハハハハ!」

伯爵は、高らかに笑った。

「面白い! 実に面白い! たかが子供の菓子一つで、この私をひれ伏させるだと?

よかろう、その賭け、乗ってやる。……だが、期待外れだったら、その減らず口ごと、二度と料理ができない体にしてやるからな」

「……ええ。望むところです」

俺は、静かに立ち上がった。

5.至高のブリュレ、再び

用意されたのは、屋敷内の専用厨房。

最新鋭の設備が整っているが、そこには料理人たちの「魂」が感じられなかった。ただ、主人の命令に従うだけの、冷たい空間。専属料理人たちが、不安そうな目で俺の作業を見守っている。

俺は、深呼吸をして、意識を切り替えた。

敵地での調理。プレッシャーは尋常ではない。

だが、俺には武器がある。

昨日、市場で手に入れた最高のバニラビーンズ。

そして、前世の記憶と、ポイントシステムという切り札。

俺は、作業に取り掛かった。

手順は、昨日と同じだ。だが、今回は、さらに「上」を目指す。

牛乳と生クリームの比率を調整し、より濃厚に。

卵黄は、この屋敷にあった最高級の「有精卵」を使わせてもらう。鮮やかなオレンジ色の黄身が、生命力の強さを物語っている。

そして、砂糖。

ここが、勝負の分かれ目だ。普通の砂糖では、この男の肥えた舌を唸らせることはできない。

俺は、ウィンドウを開いた。

【アイテム交換】

【カソナード(赤砂糖)】

【消費ポイント:300pt】

【特徴:サトウキビ本来の風味とコクが残る、フランス生まれの砂糖。熱を加えると独特の香ばしさを生み出し、ブリュレのキャラメリゼに最適。】

(……これだ。ただの甘さじゃない。深みのあるコクと香りが必要なんだ)

【300ptを消費し、『カソナード(小袋)』を取得しました。】

【現在の所持ポイント:10,189pt】

俺の手元に、琥珀色の砂糖が現れた。精製された白砂糖とは違う、複雑で豊かな香り。

バニラビーンズを裂き、種をしごき出す。

甘く、官能的な香りが、冷え切った厨房の空気を塗り替えていく。

それを見ていた「専属料理人」たちの目に、わずかに光が戻るのを感じた。彼らもまた、かつては料理を愛していたはずなのだ。

丁寧に混ぜ合わせ、濾し、湯煎焼きにする。

オーブンの中で、プリン液がゆっくりと固まっていく。

その間、俺は祈るような気持ちで火加減を見守った。

焼き上がったプリンは、フルフルと震えるほどの柔らかさ。

そこに、たっぷりとカソナードを振りかける。

「……仕上げだ」

俺は、懐からトーチバーナーを取り出した。

ボッ! と青い炎が上がり、赤砂糖を炙る。

白砂糖よりも焦げやすく、扱いは難しい。だが、成功すれば、その香ばしさとコクは段違いだ。

砂糖が溶け、泡立ち、深い飴色に変わっていく。

厨房中に、焦がしキャラメルとバニラの香りが充満する。

「……完成しました」

6.冷徹な舌、解かされる心

サロンに戻った俺は、完成したクレーム・ブリュレを伯爵の前に置いた。

器は、この屋敷にある最高級の白磁。

その中で、琥珀色の表面が、ガラスのように輝いている。

「……香りは、確かに一級品だ」

グレアム伯爵は、スプーンを手に取った。

その目は、料理を楽しむ目ではなく、欠点を探す審査員の目だ。

コン、コン。

スプーンの背で表面を叩く。硬質な音が響く。

パリッ。

キャラメルの層が割れ、中からバニラの粒を含んだ、とろりとしたクリーム色のカスタードが溢れ出す。

彼は、一口すくい、口へと運んだ。

その瞬間。

静寂が、部屋を支配した。

伯爵の動きが止まる。

咀嚼(そしゃく)する音さえ聞こえない。

ただ、彼の喉が、ごくり、と動いただけだ。

俺は、固唾を飲んで見守った。

勝負の行方は――。

「…………」

伯爵の手から、カラン、とスプーンが滑り落ちた。

彼は、天を仰ぐようにして、椅子の背もたれに体を預けた。

その目には、驚愕と、そして隠しきれない「陶酔」の色が浮かんでいた。

「……負けだ」

彼は、夢遊病者のように呟いた。

「パリパリとしたほろ苦いキャラメル……。濃厚で、しかし消えるように溶けるカスタード……。そして、このバニラの香り……。

……あぁ、思い出す。幼い頃、母が作ってくれた、焼き菓子の味……。飾り気はないが、温かくて、優しかった……」

冷徹な収集家の仮面が剥がれ落ち、そこには、ただ美味しいものに感動する一人の人間の顔があった。

俺が込めた「カソナード」のコクと、「バニラ」の癒やしの力が、彼の心の奥底に眠っていた純粋な記憶――まだ何も持っていなかった頃の、しかし一番幸せだった頃の記憶を呼び覚ましたのだ。

「私は……いつから、食べることを『戦い』にしてしまったのだろうな」

彼は自嘲気味に笑った。

「……これは、金で買える味ではない。……『心』がなければ、作れない味だ。私の専属料理人たちには、出せない味だ」

彼は、ゆっくりと俺を見た。

その目からは、獲物を狙う鋭さが消え、代わりに敬意が宿っていた。

「……約束通り、手出しはしない。……完敗だ、小さな料理人殿」

彼は、深々と頭を下げた。

俺の、完全勝利だった。

帰り際、伯爵は俺に言った。

「……たまには、遊びに来てくれないか。料理人としてではなく……茶飲み友達としてな」

「ええ。美味しいお菓子ができたら、また持っていきますよ」

俺が答えると、彼は初めて、柔らかく笑った。

屋敷を出た俺たちは、大きく息を吐いた。

「……やったな、ルークス」

「はい。なんとか、乗り切れました」

これで、王都での強力な敵が、一人減った。

いや、もしかしたら、強力な味方になってくれるかもしれない。

【現在の所持ポイント:10,189pt】

俺たちは、夕暮れの王都を歩き出した。

その背中には、確かな自信と、次なる戦いへの予感が漂っていた。

だが、この勝利の影で、王都の闇はさらに深く、俺たちを取り巻こうとしていた。

オルコ宰相、そして、まだ見ぬ『世界の捕食者』の影。

本当の戦いは、これからだ。

**【読者へのメッセージ】**

第110話、お読みいただきありがとうございました!

新たな強敵(?)グレアム伯爵との料理対決。

高級食材のカソナードと、前回のバニラを使った「本気のクレーム・ブリュレ」で、見事に胃袋(と心)を掴みました。

「料理で敵を改心させる」……これぞ料理チートの醍醐味ですね!

「カソナード、食べてみたい!」「伯爵、意外といい人?」「これで王都での基盤が固まった!」などの感想、お待ちしております。

次回、いよいよ王都編の核心へ。

謎の組織の影、そしてルークスが目指す「次の目標」とは?

評価・ブクマもぜひよろしくお願いします!

14

あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~

向原 行人

ファンタジー

異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。

というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。

料理というより、食材を並べているだけって感じがする。

元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。

わかった……だったら、私は貴族を辞める!

家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。

宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。

育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!

医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!

※第○話:主人公視点

挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点

となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました

SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗

ファンタジー

不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。

不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。

14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!

ちかっぱ雪比呂

ファンタジー

40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。

しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。

おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。

漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。

この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立

黒崎隼人

ファンタジー

「え? これ、ただのトマトですよ?」

「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」

ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。

しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。

「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。

だが、彼らは知らなかった。

ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!

伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。

これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】

のびすけ。

ファンタジー

気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。

そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。

幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、

“とっておき”のチートで人生を再起動。

剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。

そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。

これは、理想を形にするために動き出した少年の、

少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。

【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる

仙道

ファンタジー

気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。

12/23 HOT男性向け1位

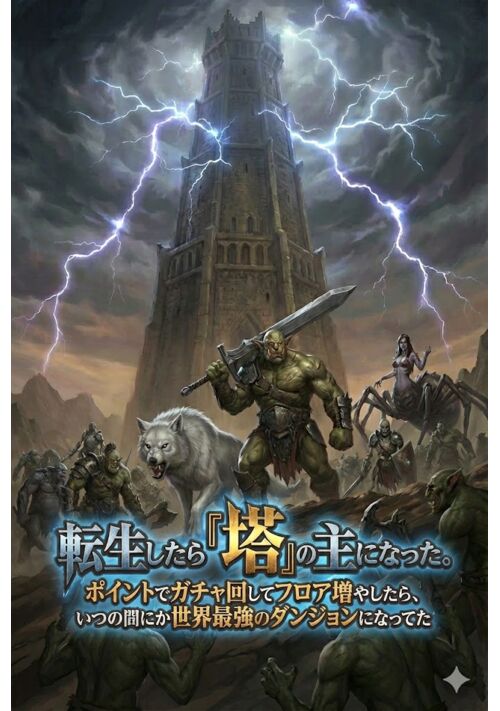

転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた

季未

ファンタジー

【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】

気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。

手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?

傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。

罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!

人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする

初

ファンタジー

ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。

リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。

これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる