119 / 166

第百十六話:路地裏の取引と、黒い予兆

しおりを挟む翌朝。

城塞都市ランドールの空は、憎らしいほどに澄み渡っていた。

遠くに聳(そび)える「狂気の山脈」の頂(いただき)が朝日を反射して輝いている。ここは辺境伯領の防衛の要であり、活気と緊張感が同居する都市だ。

俺は、一時的な隠れ家として借りた宿の古びたキッチンに立ち、慣れた手つきでフライパンを揺すっていた。

ジュゥゥゥ……。

食欲をそそる脂の跳ねる音と共に、肉の焼ける香ばしい匂いが立ち上る。

ポイント交換で取り寄せた『粗挽きポークソーセージ』だ。羊腸の中に詰められた豚肉は、加熱されることでパンパンに膨れ上がり、今にも皮が弾け飛びそうだ。隣のコンロでは、千切りにしたキャベツをカレー粉で軽く炒めている。スパイシーな香りが、肉の脂の重さを程よく中和してくれる。

(……よし、こんなもんだろ)

俺は焼き上がったソーセージを皿に移し、ふんわりとしたコッペパンにナイフで切れ込みを入れた。

そこにマヨネーズを薄く塗り、カレーキャベツを敷き詰め、最後に熱々のソーセージを挟み込む。仕上げに、真っ赤なトマトケチャップと粒マスタードを鮮やかなラインを描くようにかければ、特製『ランドールの朝焼けホットドッグ』の完成だ。

「……いい匂い」

背後から、遠慮がちな声が聞こえた。

振り返ると、リビングの入り口から、昨日助けた二人の子供たちが顔を覗かせている。

犬の獣人の少年と、まだあどけない少女だ。風呂に入り、新しい服に着替えた彼らは、昨夜の煤(すす)まみれの姿とは見違えるようだが、その瞳にはまだ怯えの色が残っている。

「おはよう。お腹、空いただろ?」

俺は努めて明るい声を出し、ホットドッグが載った皿をテーブルへと運んだ。

「さあ、冷めないうちに食べてくれ。毒なんて入ってないぞ」

「う、うん……いただきます」

少年がおずおずとホットドッグを手に取る。

まだ温かいパンの感触に少し驚いたようだが、意を決したように大きな口を開けてかぶりついた。

パリッ。

静かな部屋に、ソーセージの皮が弾ける小気味良い音が響く。

その瞬間、溢れ出した肉汁が口いっぱいに広がったのだろう。少年の目が、これ以上ないほどに見開かれた。

「――っ!?」

「どうだ?」

「う、うまい……! なんだこれ、パンがふわふわで、お肉が、肉汁が……!」

少年は言葉を失い、夢中で二口目を頬張る。それを見た少女も、恐る恐るパンを齧り、やがて瞳をキラキラと輝かせて食べ始めた。

「おいひぃ……! こんなの、はじめて……」

「そうか、よかった」

俺は自分の分のコーヒーをマグカップに注ぎながら、その光景を目に焼き付ける。

ブラックコーヒーの苦味と深いコクが、喉を通って胃に落ちる。その熱さが、昨夜の戦いで冷え切っていた心を内側から温めてくれるようだった。

――これが、俺の守りたかったものだ。

理不尽な暴力に怯えることなく、温かい食事を囲み、「美味しい」と笑い合える当たり前の日常。

昨日のゴロツキどもは、この小さな幸せを土足で踏みにじろうとした。それが許せなかった。

「主よ、我の分を忘れてはおらぬか?」

テーブルの下から、黒い鼻先がぬっと突き出された。

フェンだ。尻尾を床にバタンバタンと打ち付け、催促のアピールが激しい。

「はいはい、わかってるよ。ほら、特製『肉マシマシドッグ』だ。マスタード抜きにしてある」

「む! パンからはみ出ているではないか! やはり主は天才だ!」

フェンが大きな口でホットドッグを器用に咥え、嬉しそうに喉を鳴らす。

その平和な咀嚼音を聞きながら、俺は窓の外を見た。

ランドールの街並みは平和に見える。だが、その影ではどす黒い陰謀が渦巻いている。

(……動くなら、今日だ)

俺はコーヒーを一気に飲み干し、マグカップを置いた。

カタリ、と硬質な音が鳴る。それが、俺の中でのスイッチだった。

「二人とも、食べ終わったら準備をしてくれ。辺境伯様の屋敷の使用人さんに話を通してある。そこなら安全だ」

「えっ……お兄ちゃんは?」

「俺は、ちょっと野暮用を済ませてくる」

俺はエプロンを外し、いつもの農作業着――ではなく、街中で目立たないための地味な外套を羽織った。

「悪い害虫退治さ」

---

子供たちを辺境伯家の使いに預けた後、俺とフェンが向かったのは、ランドールの大通りとは真逆の方向だった。

堅牢な城壁に近い北地区。そこは、冒険者や荒くれ者が集う歓楽街であり、同時に情報の吹き溜まりでもある。

路地は狭くなり、石畳はひび割れ、泥水が溜まった窪みがあちこちに目立つ。壁には落書きや、ギルドの非公式な依頼書が雑多に貼られている。

「……臭うな」

俺は鼻を覆った。

鉄錆の臭い、安酒の臭い、そして欲望の臭い。

だが、俺が探している「情報」は、こういう場所にこそ転がっている。

『主よ、ここからは腐った魂の臭いがするぞ。引き返すなら今のうちだ』

外套のフードに隠れるように体を小さくしたフェンが、念話で警告してくる。

「いや、ここだ。毒を制するには毒を知る必要がある」

俺が足を止めたのは、路地の突き当たりにある一軒の酒場だった。

看板には『黒猫の尻尾亭』と書かれている。

昼間から営業しているようだが、中からは楽しげな喧騒など聞こえてこない。ただ、重苦しい沈黙と、紫煙だけが扉の隙間から漏れ出していた。

ギイィィ……。

錆びついた蝶番が悲鳴を上げ、重い木の扉が開く。

店内に足を踏み入れた瞬間、ねっとりとした視線が一斉に俺に突き刺さった。

(……歓迎はされてないな)

だが、怯むわけにはいかない。

俺は視線を逸らさず、まっすぐにカウンターの奥へと歩を進めた。

そこには、この街の「耳」と呼ばれる情報屋、ロイドが座っていた。

王都を拠点としているはずの彼だが、最近はこのランドールにも顔を出しているという噂を聞きつけていたのだ。

丸い眼鏡をかけ、ボサボサの茶髪を適当に後ろで縛っている。一見すると冴えない学者のようだが、その指先はチェスの駒を弄びながら、店内の全ての客の動きを把握している。

「……席なら空いてるぜ、兄ちゃん」

男はチェス盤から目を離さずに、独り言のように呟いた。

「あんたに用があるんだ。『ロイド』さんだろ?」

俺が名前を呼ぶと、男の手がピタリと止まった。

ゆっくりと顔を上げる。眼鏡の奥にある瞳は、爬虫類のように冷たく、感情の色が読み取れない。

「……へえ、こんな辺境の街で俺の名を知ってるたぁ、ただの田舎者じゃねえな。紹介状は?」

「ないよ。でも、あんたが興味を持つ『対価』なら持ってる」

俺は懐から小さな小瓶を取り出し、カウンターの上に置いた。

コトリ、と乾いた音が響く。

中に入っているのは、黒褐色の粉末。

現代日本からポイント交換で取り寄せた、挽きたての『最高級モカ・ブレンド』だ。

「……粉薬か? 悪いが、ヤクの類は扱わねえ主義でな」

「いいや、これは『魔法』さ。時間を優雅にするためのね」

俺は意味深に笑い、小瓶のコルク栓をポンと抜いた。

その瞬間だった。

芳醇で、甘く、そして深みのある香りが、爆発するように周囲へと広がった。

ローストされた豆の香ばしさの中に、完熟した果実のような酸味と、チョコレートのようなコクが複雑に絡み合う。この酒場のどんよりとした空気を一瞬で塗り替えるような、鮮烈な香り。

「ッ!?」

ロイドの鼻がピクリと動く。

彼の無表情な仮面が、初めてひび割れた。

「……なんだ、こりゃあ。カフネの豆か? いや、違う。それにしては香りが強烈すぎる。苦味の中に、花の蜜のような甘い余韻……こんな代物、王宮の宝物庫にもねえぞ」

「俺の故郷では『黒い宝石』と呼ばれていた。あんたのような通人なら、この価値がわかると思ってね」

ロイドはしばらく小瓶を見つめていたが、やがて大切そうに懐にしまうと、ニヤリと笑って俺を見た。その目は、先ほどまでの冷たさが消え、獲物を見つけた狩人のような好奇心に満ちていた。

「気に入った。金貨より重い『香り』だ。……で、何が知りたい? 辺境伯の隠し子か? それとも北の山脈のヌシの居場所か?」

「最近、この街に入り込んでいる『救済の天秤』とかいう連中の動きだ。特に……『辺境伯家』と、俺の周辺に対する工作について」

俺が核心を告げると、ロイドの表情からスッと笑みが消えた。

彼は周囲を警戒するように声を潜め、チェス盤の「ポーン」を指で倒した。

「……おいおい、いきなり特大の地雷を踏み抜く気か? あの慈善団体(・・・・)は、バックに厄介な男がいるぞ」

「ジルヴァ、だろ?」

「知ってて聞くのか。……ああ、奴の手下どもが、この街でも暗躍し始めてる。表向きは難民支援だが、裏じゃあ汚い金を回して、何やらデカイ絵を描いてるらしい」

「その『絵』の内容は?」

「詳しくはわからねえ。だが……一つだけ確かな情報がある」

ロイドはチェスの駒――「ナイト」をつまみ上げ、盤上の敵陣深くへと進めた。

「『鉄を打つ者』が狙われてる」

「鉄を打つ者……まさか、ゴードンか!?」

俺の声が思わず大きくなる。

ゴードンは、俺たちの村の不器用な鍛冶屋だ。今は辺境伯様からの依頼を受け、ランドール市内の工房を借りて武具を作っているはずだ。

「ああ、あの無愛想なドワーフ混じりの鍛冶屋だ。奴が近々、辺境伯様に納める『儀礼用の剣』……あれに、細工を仕掛けようとしてる奴らがいる」

「細工?」

「剣が、辺境伯様の御前で折れるように、だ」

背筋が凍った。

辺境伯レオナルド様は、近々行われる「領内視察」の式典で、その剣を佩刀(はいとう)する予定だと聞いている。もし、その晴れの舞台で、領民たちの前で剣が折れればどうなる?

それは職人としての恥で済む話ではない。領主への反逆。最悪の場合、ゴードンは処刑され、推薦した俺や村にも累が及ぶ。

辺境伯家と、俺たちの信頼関係を一瞬で破壊する、完璧で悪質な罠。

「……やり口が汚ねえな」

「ああ、全くだ。噂じゃあ、工房に『アシッド・スライムの体液』を持ち込もうとしてる奴がいるらしい。刀身の見えない部分に塗っておけば、数日で金属疲労を起こし、少しの衝撃でポッキリ逝く」

「いつだ? その納入の儀式は」

「明後日だ。だが、もう工作員は動き出してるかもしれねえ。工房には『ネズミ』が入り込んでるって話だ」

明後日。時間がない。

俺はカウンターに手をつき、ロイドに顔を近づけた。

「ロイドさん、もう一つ頼みがある」

「なんだ? これ以上の情報は、この黒い粉だけじゃ足りねえぞ」

「追加で払うさ。……『工房周辺の地図』と、工房への『裏口』の情報が欲しい」

俺はポイント交換ウィンドウを開き、脳内で検索をかける。

『最高級ブランデー(XO)』。これならどうだ。ポイント消費は15,000pt。

何もない空間から、琥珀色の液体が入った美しいカットガラスの瓶を取り出すと、ロイドの目が今度こそ飛び出そうになった。

「あ、あんた……収納魔法持ちか!? それにその酒……ラベルの文字が読めねえが、瓶だけで家が建ちそうな輝きじゃねえか」

「俺の故郷の秘酒だ。芳醇さはコーヒーの比じゃない。……で、どうだ?」

「……最高だ。あんた、悪魔と取引でもしたのか? まあいい、この地図を持っていけ」

ロイドは懐から一枚の古びた羊皮紙を取り出し、カウンターに叩きつけた。

「工房の裏手にある排水路の図面だ。ここなら見張りに気づかれずに忍び込める。……死ぬなよ、気前のいい兄ちゃん」

「ああ、助かるよ。恩に着る」

俺は地図を掴み取り、店を飛び出した。

---

外に出ると、正午の日差しが眩しかった。

だが、俺の視界には、地図に記された工房へのルートが赤く浮かび上がっていた。

『主よ、どうする? その鍛冶屋を守りに行くのか?』

「守るだけじゃない。罠を仕掛けたことを、後悔させてやるんだ」

俺は走りながら、スキルウィンドウを展開した。

現在のポイント残高は約45万ポイント。

(……最近、『スライムレザー』の大量受注があったおかげで潤沢にある。新作野菜の権利収入も馬鹿にならない)

だが、このポイントは本来、村の発展のために使うはずのものだ。

俺の指が、スキル一覧の上で止まる。

『気配察知』:20,000pt。

『隠密行動』:30,000pt。

(……くそっ、五万ポイントかよ。『全自動水やりシステム・改』の導入資金が……!)

農民としての本音が漏れそうになる。このポイントがあれば、畑の管理がどれだけ楽になったか。

だが、ゴードンの命と、辺境伯様との信頼には代えられない。

俺は奥歯を噛み締め、断腸の思いで「購入」ボタンをタップした。

**【スキル『気配察知』を取得しました】**

**【スキル『隠密行動』を取得しました】**

決済が完了した瞬間、脳内に不思議な感覚が走った。

風の音、遠くの話し声、建物の陰に潜む野良犬の気配……それらが「情報」として脳内に流れ込んでくる。

そして、自分の足音が消えた。

「フェン、ここからは隠密だ。気配を消せるか?」

『愚問だな。我は狩りをする者ぞ』

俺たちはランドールの街並みを縫うように疾走した。

目指すは、工匠区の一角にある、辺境伯家御用達の工房。

15分ほど走り、俺たちは工房の北側に到着した。

古びた井戸の蓋をずらし、中を覗き込む。

「……行くぞ」

俺は躊躇なく井戸の中へと飛び込んだ。

地下通路を進むこと数分。

頭上にある鉄格子の隙間から、カン、カン、というリズミカルな金属音が聞こえてきた。

槌(つち)が鉄を打つ音だ。

その音には、迷いがなく、それでいてどこか張り詰めた緊張感が漂っていた。

「ゴードンだ……」

俺は鉄格子を静かに持ち上げ、工房の中庭へと忍び込んだ。

積み上げられた資材の陰に身を隠し、工房の中を伺う。

熱気溢れる工房の中央。

上半身裸になり、汗だくで剣を打つゴードンの姿があった。

その表情は真剣そのもの。

だが、俺の目はゴードンではなく、その背後にある道具置き場に向けられていた。

そこには、工房の下働きと思われる若い男が一人、何やらコソコソと動いていた。

彼は懐から小さな瓶を取り出し、ゴードンが冷却水として使っている水桶の方へ近づいていく。

瓶の中身は、ドロリとした緑色の液体。

(……あれか!)

『鑑定』スキルを発動する。

**【名称:アシッド・スライムの濃縮溶解液】**

ビンゴだ。

男が瓶の蓋を開け、水桶に手を伸ばした。

「……させるかよ」

俺は足元の小石を拾った。

『身体能力強化』を一瞬だけ発動。

狙うは、男の手元。

シュッ!

指で弾かれた小石は、風を切る音すら残さず、男の手首を正確に撃ち抜いた。

「あっ!?」

パリンッ!

瓶が床に落ちて割れ、緑色の液体が石床を溶かして白い煙を上げた。

「な、なんだ!?」

ゴードンが手を止めて振り返る。

俺は資材の陰から、静かに、しかし確かな怒りを込めて歩み出た。

隠密はもう不要だ。

「……いい音だったぜ、ゴードン。でも、少しネズミが五月蝿(うるさ)かったみたいだな」

「ル、ルークス!?」

俺は青ざめて震える下働きの男を見下ろし、冷たく告げた。

「さあ、誰に頼まれた? 俺の大事な農具代(ポイント)を使わせたんだ、高くつくぞ」

【読者の皆様へ】

修正版はいかがでしたでしょうか?

舞台を「城塞都市ランドール」とし、守るべき相手を「辺境伯」に据えることで、ルークスの地に足のついた戦いを描きました。

5万ポイントの出費に涙する「農民魂」と、それでも仲間を守る「男気」。このギャップを楽しんでいただけたら幸いです!

次話、いよいよ反撃開始です!

「面白かった!」「続きが気になる!」という方は、ぜひ↓の★★★★★評価とブックマーク登録で応援をお願いします!

1

あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~

向原 行人

ファンタジー

異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。

というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。

料理というより、食材を並べているだけって感じがする。

元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。

わかった……だったら、私は貴族を辞める!

家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。

宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。

育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!

医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!

※第○話:主人公視点

挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点

となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました

SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗

ファンタジー

不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。

不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。

14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!

ちかっぱ雪比呂

ファンタジー

40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。

しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。

おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。

漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。

この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立

黒崎隼人

ファンタジー

「え? これ、ただのトマトですよ?」

「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」

ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。

しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。

「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。

だが、彼らは知らなかった。

ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!

伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。

これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】

のびすけ。

ファンタジー

気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。

そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。

幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、

“とっておき”のチートで人生を再起動。

剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。

そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。

これは、理想を形にするために動き出した少年の、

少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。

【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる

仙道

ファンタジー

気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。

12/23 HOT男性向け1位

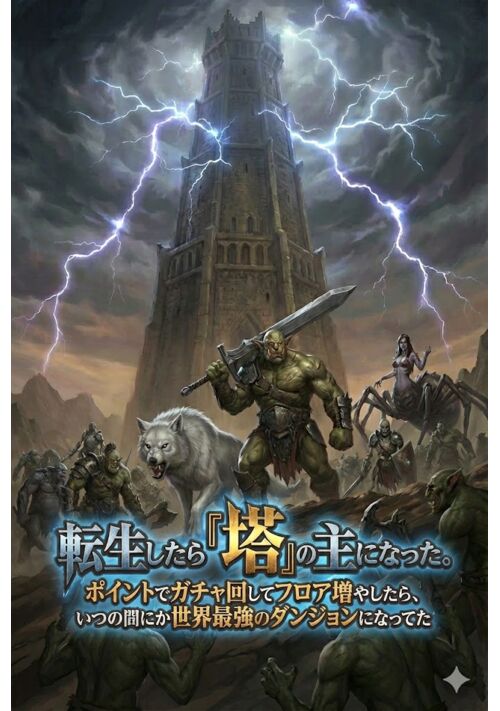

転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた

季未

ファンタジー

【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】

気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。

手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?

傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。

罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!

人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする

初

ファンタジー

ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。

リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。

これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる