121 / 166

第百十八話:一〇万ポイントの使い道と、村を走る『魔法の血管』

しおりを挟むランドールでの騒動から数日が過ぎた、ある晴れた日の朝。

俺は、リーフ村の自宅裏に広がる、日に日に拡張を続けている我が家の畑の真ん中で、腕組みをして仁王立ちしていた。

目の前には、朝日を浴びて輝く野菜たちの海が広がっている。

青々と茂るキャベツの葉、土から力強く顔を出す大根の白い肌、風に揺れるジャガイモの緑。

平和だ。

路地裏のドブの臭いも、鉄と血の錆びた臭いもしない。ただ、湿った土と草の匂いだけがここにはある。

だが、俺の表情は険しかった。

まるで、世界の危機に直面した勇者のように。

「……限界だ」

俺はポツリと呟き、足元にある愛用のじょうろ(トタン製・容量10リットル)を睨みつけた。

現在の俺の畑の面積は、開墾当初の倍以上に広がっている。さらに、村の共同農地の一部も任されているため、毎朝の水やりに要する時間は、実に二時間半。

朝四時に起きて、井戸と畑を数十往復し、重いじょうろを振り回す。これが終わる頃には、もう太陽は高く昇り、俺の体力と精神力(MP)の半分は削られているのだ。

「スローライフ……俺が求めているのは、縁側で茶を啜りながら、猫(フェン)を撫でる優雅な生活のはずだ。これじゃあ、ただの『ブラック農業』じゃないか!」

前世の記憶がフラッシュバックする。

終電で帰り、始発で出社する日々。

異世界に来てまで、過労で死ぬわけにはいかない。

『主よ、朝からうるさいぞ。我はまだ眠いのだ』

畝(うね)の間の日当たりの良い場所で、黒い毛玉となって丸まっていたフェンが、迷惑そうに片目を開けた。

「フェン、起きろ。今日は革命を起こすぞ」

『革命? また悪党の城でも攻め落とすのか? それなら付き合うが』

「いいや。もっと建設的で、歴史的な革命だ」

俺はニヤリと笑い、空中に自分にしか見えないウィンドウを展開した。

**【現在の所持ポイント:568,400pt】**

思わず口元が緩む。

「害虫駆除(ランドールの悪党退治)」の特別ボーナス一〇万ポイントに加え、ジルヴァのアジトから押収した裏金(金貨・銀貨)を換金した分、そして留守中に売れた野菜の売上が加算され、俺の資産は過去最高額を記録していた。

約五十六万ポイント。日本円にして一千万円以上の価値がある。

大根に換算すれば、五万六千本分だ。一生食いっぱぐれない額だ。

(だが、貯め込むだけじゃ意味がない。金(ポイント)は、より良い未来のために投資してこそ輝くんだ)

俺は指先で検索ウィンドウを弾き、お目当てのカテゴリ「農業資材」を開いた。

狙うは、現代農業が到達した「水やり」の最終進化形。

「見てろよ……このポイントで、俺の『時間』と『自由』を買い戻す!」

---

**【アイテム『点滴灌漑(かんがい)用チューブ(圧力補正付き・1000m巻き)』を購入しました(消費:15,000pt)】**

**【アイテム『自動液肥混入機(ベンチュリー式)』を購入しました(消費:25,000pt)】**

**【アイテム『プログラム式散水タイマー(ソーラー充電対応)』を購入しました(消費:10,000pt)】**

**【アイテム『高濃度アミノ酸入り液体肥料(原液・20L)』×5を購入しました(消費:15,000pt)】**

**【アイテム『大型貯水タンク(3t・遮光・抗菌仕様)』を購入しました(消費:20,000pt)】**

**【アイテム『配管用ジョイント・バルブセット(業務用)』を購入しました(消費:5,000pt)】**

計、九万ポイント。

決裁ボタンを押した瞬間、チャリーンという軽快な効果音と共に、俺の懐から大金が消えた。

しかし、後悔はない。

「よし、やるぞ!」

ドサドサドサッ!!

何もない空間から、黒いホースの巨大な束や、複雑な機械部品、そして巨大なタンクが次々と畑の空き地に現れた。

『む? 主よ、この黒くて長いニョロニョロは何だ? 新種のヘビか? 食えるのか?』

フェンが興味津々でチューブの匂いを嗅ぎ、甘噛みしようとする。

「こら、噛むな! 穴が開いたら大惨事だぞ。これは『ヘビ』じゃなくて、『血管』みたいなものだ」

「けっかん?」

「そう。野菜たちが、いつでもお腹いっぱいご飯と水を食べられるようにするための、魔法の管さ」

俺は作業手袋をはめ、気合を入れた。

ここからは、地味だが重要な肉体労働だ。

まずは水源の確保。

畑の端にある古井戸の近くに、巨大な『貯水タンク』を設置する。

そして、タンクと井戸をポンプで繋ぎ、その中間に心臓部である『自動液肥混入機』と『タイマー』を組み込む。

この混入機がミソだ。水の流れを利用して、自動的にタンクから肥料を吸い上げ、最適な濃度に希釈して送り出してくれる。前世では高嶺の花だったプロ仕様の機材だ。

「次は配管だ……これが一番骨が折れる」

俺は一キロメートルにも及ぶ黒いチューブを担ぎ、畑の畝に沿って這わせていく。

ただ置けばいいわけではない。

作物の根元に正確にチューブの「穴(エミッター)」が来るように調整し、風で飛ばないように専用のペグで地面に固定していく。

地味だ。

魔法でドカンと雨を降らせるような派手さは一切ない。

延々と、黒いホースを地面に這わせ、留め具を打つ。

カン、カン、カン……。

乾いた音が畑に響く。

「……お兄ちゃん、なにしてるの?」

作業を開始して二時間ほど経った頃、背後から可愛らしい声がかかった。

振り返ると、リサを筆頭にした村の子供たち――通称「ルークス探検隊」の五人が、不思議そうな顔で並んでいた。

手には、俺が以前教えた「シロツメクサの冠」を持っている。

「やあ、リサ。ちょっと畑に『魔法』をかけてるところさ」

「まほう? でも、お兄ちゃんが持ってるの、ただの黒い紐だよ?」

「ふふふ、見た目は地味だけど、すごいんだぞ。手伝ってくれるか?」

「うん! やるやるー!」

子供たちの参戦はありがたい。

俺は彼らにペグを渡し、「この黒い紐が動かないように、ここをトンカチで叩いてね」と指示を出した。

遊び感覚の作業は子供たちの得意分野だ。あっという間に、広大な畑に黒いネットワークが張り巡らされていく。

「おいおいルークス、また妙なことを始めたな」

騒ぎを聞きつけたのか、今度は村長のハンスがやってきた。

彼は杖をつきながら、畑に張り巡らされた黒いチューブを見て、眉をひそめている。

「畑にそんな黒い異物を這わせて……作物が窒息しちまわんか? それに、こんな紐があったら、鍬(くわ)を入れる時に邪魔だろう」

ハンス村長は保守的だ。

彼にとって農業とは、先祖代々受け継がれてきた「やり方」を守ること。新しい試みは、常に失敗のリスクとして映る。

「村長、ご心配なく。これは『点滴灌漑(ドリップ・イリゲーション)』という農法のための準備です」

「てんてき……? 医者が使うあれか?」

「似たようなものです。作物に必要な水を、必要な場所にだけ、一滴ずつ与えるんです」

俺は汗を拭いながら説明を続けた。

「今までのじょうろでの水やりは、地面全体を濡らしていましたよね? でも、それだと作物が吸う前に蒸発してしまう水が多いし、余計な雑草まで元気にしてしまう。おまけに、葉っぱに水がかかると病気の原因にもなる」

「む……まあ、理屈はわからんでもないが」

「この黒いチューブを使えば、水の無駄遣いを減らし、雑草を抑え、病気も防げる。そして何より……」

俺は腰に手を当て、胸を張って宣言した。

「俺が寝ていても、街に出かけていても、勝手に水やりが終わるんです」

「なっ……!?」

村長の目が丸くなった。

周囲で農作業をしていた大人たちも、手を止めて集まってくる。

「自動で水やり」というのは、この世界の人々にとって「空を飛ぶ」ことと同じくらい非常識な概念なのだ。

「ば、馬鹿を言え! 水やりは農民の魂だぞ! 毎朝、作物の顔色を見ながら、汗水垂らして水をやるからこそ、土に感謝が伝わって実るんじゃ! それをサボるなんぞ、バチが当たるぞ!」

村長の顔が赤い。怒っているというより、自分の信じてきた「勤勉の美徳」を否定されたように感じたのだろう。

俺は村長の気持ちもわかる。前世のブラック企業も、「苦労すること」自体を美化する風潮があった。

だが、俺はもう、その価値観には付き合わない。

「村長。俺はサボるためにこれをやるんじゃありません。『観察』するためにやるんです」

「観察……だと?」

「水やりに追われていた二時間半を、作物をじっくり観察し、土の状態を確認し、次の工夫を考える時間に変える。汗を流す代わりに、知恵を絞るんです。……それが、俺の農業です」

俺の真剣な眼差しに、村長は言葉を詰まらせた。

俺は振り返り、設置が終わったシステムのメインバルブに手をかけた。

「論より証拠だ。……行きますよ!」

俺はバルブを開き、タイマーのスイッチを入れた。

シュウウウ……。

微かな音が畑に響く。

水が圧力を受けてチューブの中を走り抜ける音だ。まるで、畑という巨大な生命体に、血液が流れ始めたかのような鼓動。

「あ! 見て! 水が出てきた!」

リサが歓声を上げて指差す。

作物の根元。そこに開けられた小さな穴から、ポタ……ポタ……と、透明な雫が落ち始めた。

勢いよく撒き散らすのではない。

一滴ずつ、静かに、確実に、乾いた土へと染み込んでいく。

「おお……」

村人たちからどよめきが漏れる。

水だけではない。

辺りに、ほんのりと甘酸っぱいような独特の香りが漂い始めた。

「こ、この匂いはなんだ? 肥え桶の臭いとは全然違うが……」

「『アミノ酸入り液体肥料』です。水と一緒に、栄養たっぷりのご飯もあげてるんです」

ポタ、ポタ、ポタ……。

数千の穴から同時に落ちる水滴のリズムが、不思議な静寂の中で心地よく響く。

土の色が、根元からじわりと濃い黒へと変わっていく。

無駄がない。一滴の水も逃さず、作物の命へと変換されていく光景。

「……信じられん」

ハンス村長が、震える手で一株のキャベツの根元に触れた。

湿った土の感触。

「魔法だ……まるで、水の精霊をその黒い管に閉じ込めて、使役しているようだ……」

「まあ、似たようなもんです」

物理法則と流体力学の結晶だが、この世界では魔法と呼ぶ方がしっくりくる。

村長はしばらく呆然としていたが、やがてふっと肩の力を抜いて、苦笑いを浮かべた。

「お前の『知恵』とやらには、毎度驚かされるわ。……悔しいが、わしの負けかもしれんな。これなら、腰の痛い年寄りでも畑を続けられるかもしれん」

「ええ。よかったら、村長の畑にも導入しますか? ポイント、勉強しときますよ」

「ふん、出世払いで頼むわ!」

ドッと笑いが起き、張り詰めた空気が和らいだ。

これで、俺の畑は「スマート農業化」への第一歩を踏み出した。

毎日の重労働からの解放。

そして、常に最適な水分と養分を保つことによる、野菜の爆発的な成長促進。

見た目はただの黒いホースだが、その効果は劇的だ。

この「魔法の血管」は、やがてこの村全体の農業を変えることになるだろう。

---

その日の夕暮れ。

村人たちが帰り、静けさを取り戻した畑で、俺はベンチに座って優雅に缶コーヒー(微糖)を飲んでいた。

目の前では、夕日に照らされた畑が黄金色に輝いている。

足元では、自動タイマーが作動し、二度目の水やり(夕方の微調整)が無音で行われていた。

「……最高だ」

これぞ、俺が求めていたスローライフ。

泥にまみれるのも嫌いじゃないが、知恵を使って楽をするのはもっと好きだ。

空いた時間で、次はどんな料理を作ろうか。どんな新しい野菜を育てようか。想像するだけでワクワクする。

『主よ、その黒い管から出ている水、舐めてもいいか?』

「ダメだ。肥料が入ってるから腹を壊すぞ。お前の水はこっちだ」

俺はフェン用に、ポイント交換した『高級ミネラルウォーター(軟水)』を皿に注いであげた。

『うむ、冷たくて美味い。……して主よ、次はどうするのだ? まさか、これで終わりではあるまい? 主の強欲さは、こんな黒い紐だけで満たされるはずがない』

フェンが水をピチャピチャと飲みながら、金色の瞳で俺を見透かすように言った。

鋭い。

俺の野望は、水やりを自動化した程度では終わらない。

「もちろんだ。水と栄養が確保できたなら、次は『環境』だ」

俺は視線を、畑の奥にあるスペースに向けた。

そこには、以前作った簡易的なスライムレザーの覆いがあるだけだ。

だが、このポイントと、この配管システムがあれば……。

「異世界の冬を、常夏の楽園に変えてやるさ」

俺は空になったコーヒーの缶を握りしめ、ニヤリと笑った。

「ビニールハウスを増設して、暖房設備を入れて……冬に、真っ赤な『イチゴ』を実らせる」

『イチゴ? あの、森で稀に見つかる、酸っぱい木の実か?』

「俺が作るのは、そんなもんじゃない。ルビーのように赤くて、蜂蜜みたいに甘くて、頬っぺたが落ちるような『宝石』だ。……クリスマスのケーキには、やっぱりイチゴがないとな」

この世界にクリスマスはないが、冬の祭りに「イチゴのショートケーキ」を出したらどうなるか。

エレナ様やリサの驚く顔が目に浮かぶようだ。

そして、それを売り出せば、また莫大なポイントが入ってくる。

『強欲だな、主は。だが、その甘い宝石とやら、我も興味があるぞ』

「ああ、期待してろ。最高のやつを作ってやるから」

俺は立ち上がり、夕焼けに染まる空を見上げた。

遠くの空に、一番星が光っている。

その星の光が、ふと、不気味な赤色に瞬いたような気がした。

(……気のせいか?)

俺は目をこすった。次に見上げた時には、星はいつもの優しい光に戻っていた。

ジルヴァたちの影はまだ消えていないかもしれない。

「世界の捕食者」という、マーサ婆さんの不吉な昔話も頭をよぎる。

だが、今の俺にはこの「守るべき場所」と、「進化し続ける畑」がある。

どんな脅威が来ようとも、この根(ルーツ)だけは絶対に枯らさせない。

俺は自動で止まる灌漑システムの「カチッ」という音を確認してから、家路についた。

今夜の夕食は、採れたて野菜のポトフにしよう。

足取りは軽く、明日への希望に満ちていた。

【読者の皆様へ】

激闘の後は、まったりスローライフ(技術革新)!

異世界の人々にとっては「魔法」にしか見えない「点滴灌漑システム」。地味だけど最強の農業チート、その「凄さ」を感じていただけましたでしょうか?

「水やり自動化いいなぁ」「ルークスの畑がどう進化するか楽しみ!」「冬のイチゴ、食べたい!」と思った方は、ぜひ↓の★★★★★評価とブックマーク登録で応援をお願いします!

皆様の応援が、次の「甘~い宝石」の肥料になります!

1

あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~

向原 行人

ファンタジー

異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。

というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。

料理というより、食材を並べているだけって感じがする。

元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。

わかった……だったら、私は貴族を辞める!

家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。

宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。

育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!

医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!

※第○話:主人公視点

挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点

となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました

SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗

ファンタジー

不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。

不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。

14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!

ちかっぱ雪比呂

ファンタジー

40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。

しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。

おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。

漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。

この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立

黒崎隼人

ファンタジー

「え? これ、ただのトマトですよ?」

「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」

ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。

しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。

「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。

だが、彼らは知らなかった。

ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!

伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。

これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】

のびすけ。

ファンタジー

気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。

そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。

幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、

“とっておき”のチートで人生を再起動。

剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。

そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。

これは、理想を形にするために動き出した少年の、

少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。

【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる

仙道

ファンタジー

気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。

12/23 HOT男性向け1位

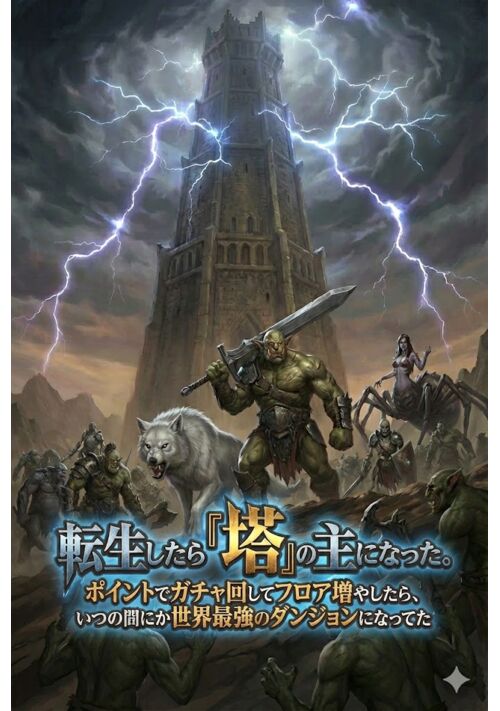

転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた

季未

ファンタジー

【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】

気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。

手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?

傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。

罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!

人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする

初

ファンタジー

ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。

リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。

これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる