あなたにおすすめの小説

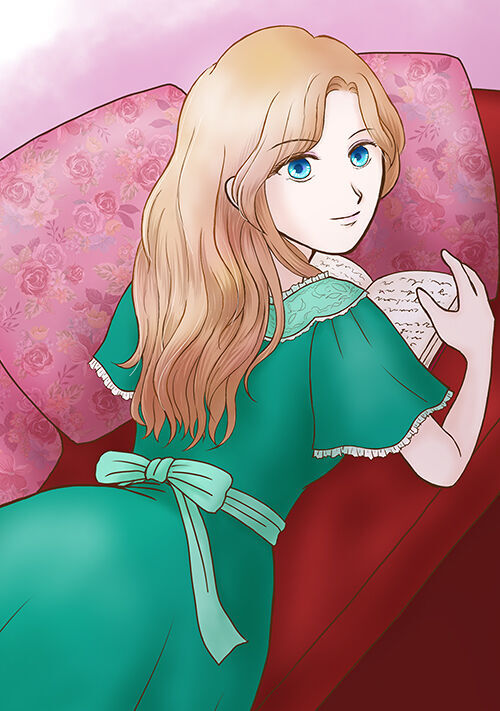

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。

ラディ

恋愛

一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。

家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。

劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。

一人の男が現れる。

彼女の人生は彼の登場により一変する。

この機を逃さぬよう、彼女は。

幸せになることに、決めた。

■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!

■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!

■感想や御要望などお気軽にどうぞ!

■エールやいいねも励みになります!

■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。

※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―

冬野月子

恋愛

侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。

のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。

けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。

※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

【完結】身代わり皇妃は処刑を逃れたい

マロン株式

恋愛

「おまえは前提条件が悪すぎる。皇妃になる前に、離縁してくれ。」

新婚初夜に皇太子に告げられた言葉。

1度目の人生で聖女を害した罪により皇妃となった妹が処刑された。

2度目の人生は妹の代わりに私が皇妃候補として王宮へ行く事になった。

そんな中での離縁の申し出に喜ぶテリアだったがー…

別サイトにて、コミックアラカルト漫画原作大賞最終候補28作品ノミネート

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ

汐瀬うに

恋愛

アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。

※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。

秘密 (秘翠ミツキ)

恋愛

【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】

幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。

そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。

クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか

まさかの

恋愛

皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。

己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。

カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。

誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。

ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。

シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。

そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。

嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。

カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。

小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

契約結婚の相手が優しすぎて困ります

みみぢあん

恋愛

ペルサル伯爵の婚外子リアンナは、学園に通い淑女の教育を受けているが、帰宅すれば使用人のような生活をおくっていた。 学園の卒業が近くなったある日、リアンナは父親と変わらない年齢の男爵との婚約が決まる。 そんなリアンナにフラッドリー公爵家の後継者アルベールと契約結婚をしないかと持ちかけられた。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された

みみぢあん

恋愛

結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。

大人になった2人は……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる