あなたにおすすめの小説

【完結】愛されたかった僕の人生

Kanade

BL

✯オメガバース

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。

今日も《夫》は帰らない。

《夫》には僕以外の『番』がいる。

ねぇ、どうしてなの?

一目惚れだって言ったじゃない。

愛してるって言ってくれたじゃないか。

ねぇ、僕はもう要らないの…?

独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✻改稿版を他サイトにて投稿公開中です。

そばかす糸目はのんびりしたい

楢山幕府

BL

由緒ある名家の末っ子として生まれたユージン。

母親が後妻で、眉目秀麗な直系の遺伝を受け継がなかったことから、一族からは空気として扱われていた。

ただ一人、溺愛してくる老いた父親を除いて。

ユージンは、のんびりするのが好きだった。

いつでも、のんびりしたいと思っている。

でも何故か忙しい。

ひとたび出張へ出れば、冒険者に囲まれる始末。

いつになったら、のんびりできるのか。もう開き直って、のんびりしていいのか。

果たして、そばかす糸目はのんびりできるのか。

懐かれ体質が好きな方向けです。

「オレの番は、いちばん近くて、いちばん遠いアルファだった」

星井 悠里

BL

大好きだった幼なじみのアルファは、皆の憧れだった。

ベータのオレは、王都に誘ってくれたその手を取れなかった。

番にはなれない未来が、ただ怖かった。隣に立ち続ける自信がなかった。

あれから二年。幼馴染の婚約の噂を聞いて胸が痛むことはあるけれど、

平凡だけどちゃんと働いて、それなりに楽しく生きていた。

そんなオレの体に、ふとした異変が起きはじめた。

――何でいまさら。オメガだった、なんて。

オメガだったら、これからますます頑張ろうとしていた仕事も出来なくなる。

2年前のあの時だったら。あの手を取れたかもしれないのに。

どうして、いまさら。

すれ違った運命に、急展開で振り回される、Ωのお話。

ハピエン確定です。(全10話)

2025年 07月12日 ~2025年 07月21日 なろうさんで完結してます。

男装の麗人と呼ばれる俺は正真正銘の男なのだが~双子の姉のせいでややこしい事態になっている~

さいはて旅行社

BL

双子の姉が失踪した。

そのせいで、弟である俺が騎士学校を休学して、姉の通っている貴族学校に姉として通うことになってしまった。

姉は男子の制服を着ていたため、服装に違和感はない。

だが、姉は男装の麗人として女子生徒に恐ろしいほど大人気だった。

その女子生徒たちは今、何も知らずに俺を囲んでいる。

女性に囲まれて嬉しい、わけもなく、彼女たちの理想の王子様像を演技しなければならない上に、男性が女子寮の部屋に一歩入っただけでも騒ぎになる貴族学校。

もしこの事実がバレたら退学ぐらいで済むわけがない。。。

周辺国家の情勢がキナ臭くなっていくなかで、俺は双子の姉が戻って来るまで、協力してくれる仲間たちに笑われながらでも、無事にバレずに女子生徒たちの理想の王子様像を演じ切れるのか?

侯爵家の命令でそんなことまでやらないといけない自分を救ってくれるヒロインでもヒーローでも現れるのか?

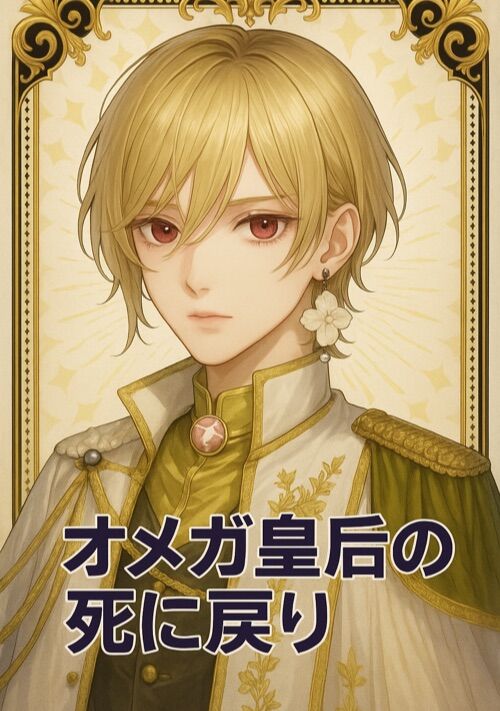

【完結・ルート分岐あり】オメガ皇后の死に戻り〜二度と思い通りにはなりません〜

ivy

BL

魔術師の家門に生まれながら能力の発現が遅く家族から虐げられて暮らしていたオメガのアリス。

そんな彼を国王陛下であるルドルフが妻にと望み生活は一変する。

幸せになれると思っていたのに生まれた子供共々ルドルフに殺されたアリスは目が覚めると子供の頃に戻っていた。

もう二度と同じ轍は踏まない。

そう決心したアリスの戦いが始まる。

公爵家の五男坊はあきらめない

三矢由巳

BL

ローテンエルデ王国のレームブルック公爵の妾腹の五男グスタフは公爵領で領民と交流し、気ままに日々を過ごしていた。

生母と生き別れ、父に放任されて育った彼は誰にも期待なんかしない、将来のことはあきらめていると乳兄弟のエルンストに語っていた。

冬至の祭の夜に暴漢に襲われ二人の運命は急変する。

負傷し意識のないエルンストの枕元でグスタフは叫ぶ。

「俺はおまえなしでは生きていけないんだ」

都では次の王位をめぐる政争が繰り広げられていた。

知らぬ間に巻き込まれていたことを知るグスタフ。

生き延びるため、グスタフはエルンストとともに都へ向かう。

あきらめたら待つのは死のみ。

番解除した僕等の末路【完結済・短編】

藍生らぱん

BL

都市伝説だと思っていた「運命の番」に出逢った。

番になって数日後、「番解除」された事を悟った。

「番解除」されたΩは、二度と他のαと番になることができない。

けれど余命宣告を受けていた僕にとっては都合が良かった。

2026/02/14 累計30万P突破御礼バレンタインSS追加しました

2026/02/15 累計いいね♡7777突破御礼SS 19時に公開します。

様々な形での応援ありがとうございます!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる