「住宅ローン減税」改正で還付金もらえるのは誰

2021.02.26

東洋経済オンライン

住宅ローン減税はどのように改正されてきたのでしょうか(写真:CORA/PIXTA)

今般、不動産市場の規模縮小が止まらない。出口の見えない未曽有のコロナ災禍に見舞われ、新築住宅の供給は先細りを余儀なくされている。

2020年の新設住宅着工戸数(年間)は81万5340戸となり、4年連続で減少した。リーマンショックの影響が冷めやらない2010年当時と比肩する水準にまで落ち込んだ。とくに「持ち家」「貸家」「分譲住宅」と区分けしたうちの「持ち家」が大打撃を受け、消費税率が8%に引き上げられた2014年に次ぐ減少幅となった。

首都圏の新築マンションも例外ではなかった。不動産経済研究所によると、1都3県の2020年の年間供給戸数は2万7228戸にまで落ち込んだ。資産バブルが崩壊した1992年以来、28年ぶりの3万戸割れだ。さらに初月契約率は月間平均が66.0%となり、好・不調の分かれ目となる70%を下回った。60%台となるのは2016年から5年連続となる。

どちらも政府による不要不急の外出自粛要請によって、モデルルームや住宅展示場が休止・閉鎖を強いられた影響が供給減となって表れた。感染症という見えない恐怖が住宅市場を凍てつかせている。

住宅ローン減税に期待される役割

そこで、低迷を打開しようと政府が講じた窮余の策が住宅ローン減税の見直しだ。住宅ローン減税とは、償還期間10年以上の住宅ローンを組み、自ら所有かつ居住するためのマイホームを新築あるいは購入、もしくは一定条件に基づきリフォームすることで、自身が当該年に徴収された所得税額を上限に、その徴収分が還付申告によって控除される減税制度である。

なぜ、景気が悪くなるたびに注目されるかというと、住宅産業は裾野が広く、内需の柱として需要喚起が期待できるからだ。住宅関連消費財の購入拡大が見込める。そのため、2021年度税制改正大綱にも、住宅ローン減税の追加的措置が盛り込まれた。

コロナ禍で疲弊する経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の回復軌道に乗せようというわけだ。マイホーム購入検討者の購買意欲を刺激し、これをもって経済再生の足がかりにしたい考えだ。

しかし、累次の改正によって住宅ローン減税はわかりにくい制度になってしまった。2021年度の改正では「現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに1年延長する」としたが、瞬時にその内容を理解できた人は多くないはずだ。度重なる幾多の改正履歴を把握していないと、ビフォー(改正前)・アフター(改正後)を比較できないからだ。

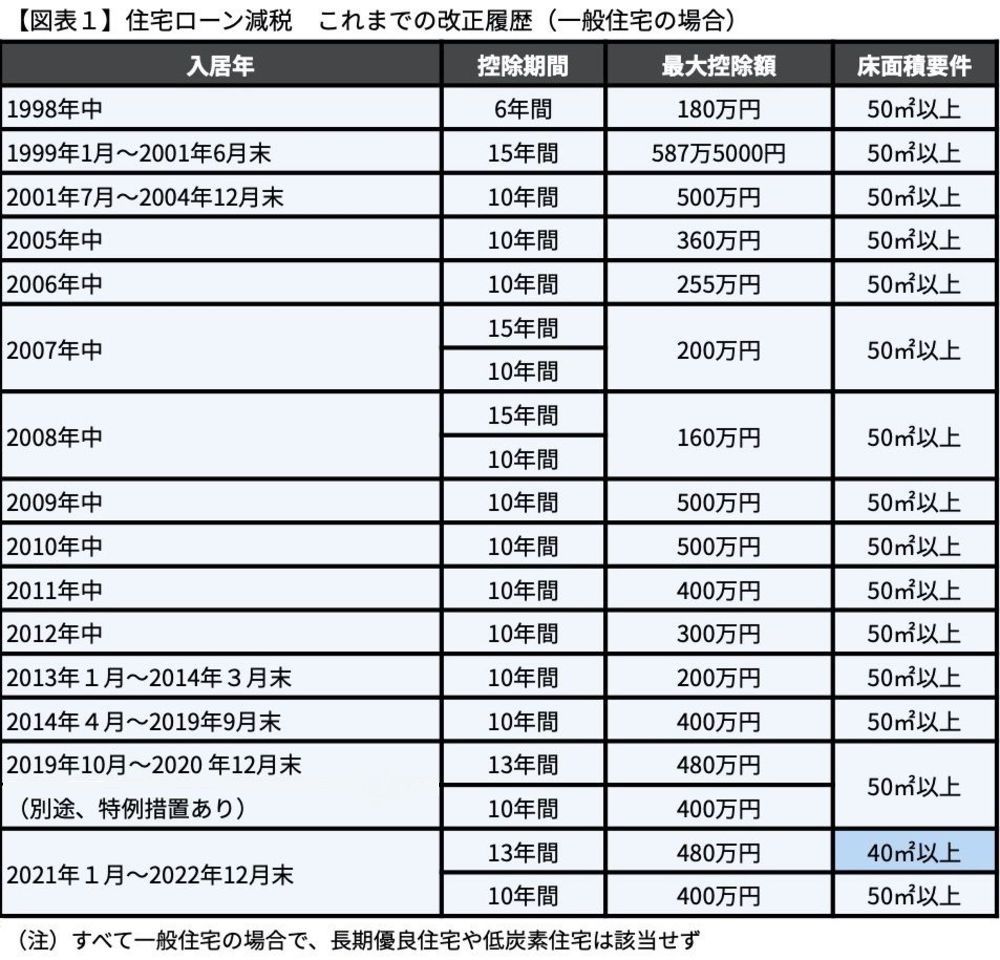

連続テレビドラマにしろ、連載マンガにしろ、第1話から見ていないと続編のストーリーが理解しにくいのと同じ理屈だ。そこで、参考となるよう1998年(平成10年)からの改正内容を一覧にしてみた(図表1)。

本制度の歴史は古く、かつては住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず、床面積に応じて税額控除する仕組みだった。それが1978年(昭和53年)に住宅ローンを組むことが必須条件となり、住宅ローンの年間返済額に一定率を乗じて控除する方式に改められた。

制度の改正が繰り返されるワケ

そして1986年(昭和61年)には「年間返済額」に応じた控除方式から「住宅ローンの年末残高」に一定率を乗ずる方式へと姿を変え、これが現行制度の基礎となっている。ちなみに、この年(1986年)に入居した人には「控除期間3年」「最大控除額60万円」の税制支援が供与された。

このように累次の改正を繰り返すのは、当該制度がもともと時限措置として創設されたからにほかならない。高い経済波及効果が見込めると同時に、住宅の取得者側も減税効果に期待するようになり、次第に制度は拡充の方向へと舵が切られた。